„Çø„É´„É݄ɺ„Éâ

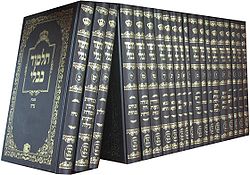

„Çø„É´„É݄ɺ„ÉâÔºà„Éò„Éñ„É©„ǧ˙û: ◊™◊ú◊û◊ï◊ì Talmud„ÄÅ„ÄåÁÝîÁ©∂„Äç„ÅÆÊÑèÔºâ„ÅØ„Äńɶ„ÉĄɧÊïô„ÅÆ„ÄåÂ裉ºùÂæãÊ≥ï„Äç„Å®Â≠¶ËÄÖÈÅî„ÅÆË≠∞Ë´ñ„ÇíÊõ∏„ÅçÁïô„ÇÅ„ÅüË≠∞Ë´ñÈõÜ„Åß„ÅÇ„Çã„ÄÇ6ÈÉ®ÊßãÊàê„ÄÅ63Á∑®„Åã„ÇâÊàê„Çä„ÄÅ„É©„Éì„ÅÆÊïô„Åà„Çí‰∏≠ÂøÉ„Å®„Åó„ÅüÁè扪£„ÅƄɶ„ÉĄɧÊïô„ÅƉ∏ªË¶ÅÊïôÊ¥æ„ÅƧö„Åè„ÅåËÅñÂÖ∏„Å®„Åó„Ŷ˙ç„ÇńŶ„Åä„Çä„Äńɶ„ÉĄɧÊïôÂæí„ÅÆÁîüÊ¥ª„ɪ‰ø°‰ª∞„ÅÆÂü∫„Å®„Å™„Å£„Ŷ„ÅÑ„Çã„ÄÇ„Åü„ÅÝ„Åó„ÄÅËÅñÂÖ∏„Å®„Åó„Ŷ˙ç„ÇÅ„Çâ„Çå„Çã„ÅÆ„ÅØ„ÅÇ„Åè„Åæ„Åß„Éò„Éñ„É©„ǧ˙û„ÅßË®òËø∞„Åï„Çå„Åü„ÇÇ„ÅÆ„ÅÆ„Åø„Åß„ÅÇ„Çä„Äʼnªñ„ÅÆË®ÄË™û„Å´ÁøªË®≥„Åï„Çå„Åü„ÇÇ„ÅÆ„Å´„ŧ„ÅфŶ„ÅØÊÑèÂë≥„ÇíÊ≠£Á¢∫„Å´‰ºù„Åà„Ŷ„ÅÑ„Å™„ÅÑÂèØËÉΩÊÄß„Åå„ÅÇ„Çã„Å®„Åó„ŶËÅñÂÖ∏„Å®„ÅØ„Åø„Å™„Åï„Çå„Å™„ÅÑ„ÄÇ„Ç®„É´„ǵ„ɨ„É݄ɪ„Çø„É´„É݄ɺ„Éâ„Å®ÂØæÊØî„Åó„Ŷ„Éê„Éì„É≠„Éã„Ç¢„ɪ„Çø„É´„É݄ɺ„Éâ(„Éò„Éñ„É©„ǧ˙ûÁâà)„Å®Â뺄Å∞„Çå„Çã„Åì„Å®„Åå„ÅÇ„Çã„ÄÇ ÊàêÁ´ã„ÅÆÈÅéÁ®ã„ɶ„ÉĄɧÊïô„ÅƉºùÊâø„Å´„Çà„Çå„Å∞„ÄÅÁ•û„ÅØ„É¢„ɺ„Ǫ„Å´ÂØæ„Åó„ÄÅÊõ∏„Åã„Çå„Åü„Éà„ɺ„É©„ɺ„Å®„ÅØÁï∞„Å™„Çã„ÄÅÂ裉ºù„ÅßË™û„ÇäÁ∂ô„Åê„Åπ„ÅçÂæãÊ≥ï„Çí„Çlj∏é„Åà„Åü„Å®„Åï„Çå„Çã„ÄÇ„Åì„Çå„ÅåÂ裉ºùÂæãÊ≥ïÔºàÂ裉ºù„ÅÆ„Éà„ɺ„É©„ɺԺâ„Åß„ÅÇ„Çã„ÄÇ Êôljª£„Åå‰∏ä„Å£„Ŷ2‰∏ñÁ¥ÄÊú´„Åî„Çç„ÄÅÂΩìÊôÇ„ÅƄǧ„Çπ„É©„Ç®„É´„Å´„Åä„ÅфŶ„ÄÅ„ÉÄ„Éì„ÉáÁéã„ÅÆÂ≠êÂ≠´„ÇíÁß∞„Åó„ɶ„ÉĄɧ‰∫∫ÂÖ±Âêå‰Ωì„ÅÆÈï∑„Åß„ÅÇ„Å£„Åü„ɶ„ÉĄɪ„Éè„Éä„Ç∑„ɺԺà„Éè„Éä„Ç∑„ɺ„ÅØÁß∞Âè∑Ôºâ„Åå„ÄÅ˧áÊï∞„ÅÆ„É©„Éì„Åü„Å°„ÇíÂè¨ÈõÜ„Åó„ÄÅÁîüÊ¥ª„ÅÆ˶èÁØÑ„ÇíÁ§∫„Åô„ÇÇ„ÅÆ„Å®„Åó„ŶÂ裉ºùÂæãÊ≥ï„ÇíÊõ∏Áâ©„Å®„Åó„Ŷ‰ΩìÁ≥ªÁöÑ„Å´Ë®òËø∞„Åô„Çã‰ΩúÊ•≠„Å´ÁùÄÊâã„Åó„Åü„ÄÇ„Åù„ÅÆÁµêÊûúÂá∫Êù•‰∏ä„Åå„Å£„ÅüÊñáÊõ∏Á槄Åå„Äå„Éü„Ç∑„É•„Éä„Äç„Åß„ÅÇ„Çã„ÄÇÊú¨Êù•„ÄÅÂ裉ºù„ÅßË™û„ÇäÁ∂ô„Åê„Åπ„ÅçÂ裉ºùÂæãÊ≥ï„Åå„ÅÇ„Åà„ŶÊõ∏Áâ©„Å®„Åó„ŶÁ∑®Á∫Ç„Åï„Çå„ÅüÁêÜÁÅØ„Äʼn∏ÄË™¨„Å´„ÅØ„ÄÅÁ¨¨‰∏Äʨ°„ɪÁ¨¨‰∫åʨ°„ɶ„ÉĄɧÊඉ∫â„ÇíÁµåÈ®ì„Åô„Çã„Å´Ëá≥„Çä„Äńɶ„ÉĄɧÊïô„ÅÆÂ≠òÁ∂ö„Å´Âç±Ê©üÊÑü„ÇíÊ䱄ÅÑ„Åü„Åü„ÇÅ„Åß„ÅÇ„Çã„Å®„ÇÇ„Åï„Çå„Çã„ÄÇ „Åì„ÅÆ„Éü„Ç∑„É•„Éä„Å´ÂØæ„Åó„Ŷ˩≥Á¥∞„Å™Ëߣ˙¨„Å剪ò„Åï„Çå„Çã„Çà„ÅÜ„Å´„Å™„Çã„Å®„ÄÅ„Åù„ÅÆÈÅéÁ®ã„Å´„Åä„ÅфŶ„ÄÅ„Ç®„É´„ǵ„ɨ„É݄ɪ„Çø„É´„É݄ɺ„Éâ(„Åæ„Åü„ÅØ„Éë„ɨ„Çπ„ÉÅ„Éä„ɪ„Çø„É´„É݄ɺ„Éà)„ÄÅ„Éê„Éì„É≠„Éã„Ç¢„ɪ„Çø„É´„É݄ɺ„Éâ„Å®Â뺄Å∞„Çå„Çã„ÄÅÂÜÖÂÆπ„ÅÆÂÖ®„ÅèÁï∞„Å™„Çã2Á®ÆÈ°û„ÅÆ„Çø„É´„É݄ɺ„Éâ„ÅåÂ≠òÂú®„Åô„Çã„Çà„ÅÜ„Å´„Å™„Çã„ÄÇÁè扪£„Å´„Åä„ÅфŶ„Çø„É´„É݄ɺ„Éâ„Å®„Åó„Ŷ˙çË≠ò„Åï„Çå„Ŷ„ÅÑ„Çã„ÇÇ„ÅÆ„ÅØÂæåËÄÖ„ÅÆ„Éê„Éì„É≠„Éã„Ç¢„ɪ„Çø„É´„É݄ɺ„Éâ„ÅÆ„Åì„Å®„Åß„ÄÅÔºï‰∏ñÁ¥ÄÊú´„Å´ÁµêÈõÜ„Åï„Çå„ÄÅ6‰∏ñÁ¥Ä„Åî„Çç„Å´„ÅØÁèæÂú®„ÅÆÂΩ¢„Å´„Å™„Å£„Åü„Å®ËÄÉ„Åà„Çâ„Çå„Ŷ„ÅÑ„Çã[1]„ÄÇ„Ç®„É´„ǵ„ɨ„É݄ɪ„Çø„É´„É݄ɺ„Éâ„ÅØ4‰∏ñÁ¥ÄÊú´„Å´ÁµêÈõÜ„Åï„Çå„Åü„Å®„Åï„Çå„Çã[2]„ÄÇ ÂΩìÂàù„ÄÅ„Çø„É´„É݄ɺ„Éâ„Å®Â뺄Å∞„Çå„Ŷ„ÅÑ„Åü„ÅÆ„ÅØ„Éü„Ç∑„É•„Éä„Å´‰ªò„ÅëÂäÝ„Åà„Çâ„Çå„ÅüËܮ§߄řËߣ˙¨Êñá„ÅÆ„Åì„Å®„Åß„ÅÇ„Å£„Åü„Åå„ÄÅ„Åì„ÅÆËߣ˙¨ÈÉ®ÂàÜ„ÅØÂæå„Å´„Äå„Ç≤„Éû„É©„Äç„Å®Â뺄Å∞„Çå„Çã„Çà„ÅÜ„Å´„Å™„Çä„ÄÅ„ÇÑ„Åå„Ŷ„Çø„É´„É݄ɺ„Éâ„Å®„ÅÑ„ÅÜË®ÄËëâ„ÅØ„Éü„Ç∑„É•„Éä„Å®„Ç≤„Éû„É©„Çí‰Ωµ„Åõ„ÅüÂÖ®‰Ωì„ÅÆ„Åì„Å®„ÇíÊåá„ÅôË®ÄËëâ„Å®„Åó„Ŷ‰ΩøÁÅï„Çå„Çã„Çà„ÅÜ„Å´„Å™„Å£„Åü„ÄÇ „ɶ„ÉĄɧÊïôÂæí„Å´„Å®„Å£„Ŷ„ÅÆ„Çø„É´„É݄ɺ„Éâ„Äå„Çø„É´„É݄ɺ„Éâ„Å؄ɶ„ÉĄɧÊïôÂæí„ÅÆËÅñÂÖ∏„Åß„ÅÇ„Çã„ÄÇ„Äç„Å®„ÅÑ„ÅÜËߣ˙¨„Å剪ä„Åæ„ÅßÊó•Êú¨„Åß„Åاö„Åè„Å™„Åï„Çå„Ŷ„Åç„Ŷ„ÅÑ„Çã„Åå„ÄÅÂÆüÈöõ„ÅÆ„Å®„Åì„Çç„Çø„É´„É݄ɺ„Éâ„ÅÆÊ®©Â®Å„ÅØ„É©„ÉìÔºàÊïôÂ∏´Ôºâ„ÅÆÊ®©Â®Å„ÅÆ„Åì„Å®„Åß„ÇÇ„ÅÇ„Çã„ÄÇ„Åù„ÅÆ„Åü„ÇÅ„ÄÅÂæå‰∏ñ„Å´„Åä„Åë„Çã„É©„Éì„ÅÆÊ®©Â®Å„ÇíË™ç„ÇÅ„Å™„ÅÑÁ´ãÂÝ¥„Åã„Çâ„ÅØ„Çø„É´„É݄ɺ„Éâ„ÅÆÊ®©Â®Å„ÇíË™ç„ÇÅ„Å™„ÅÑ„Åì„Å®„Å´„Å™„Çä„ÄÅ„Çø„É´„É݄ɺ„Éâ„ÅÆÊ®©Â®Å„ÇíË™ç„ÇÅ„Å™„Åфɶ„ÉĄɧÊïô„ÅÆÂÆóÊ¥æ„ÇÇÂ∞ë„Å™„Åã„Çâ„ÅöÂ≠òÂú®„Åô„Çã„ÄÇ „Åù„ÅƉª£Ë°®„Å®„ÇÇˮĄÅà„Çã„ÅÆ„Åå„Ç´„É©„ǧʥæ„Åß„ÄÅ„É¢„ɺ„Ǫ„ÅÆ„Éà„ɺ„É©„ɺ„ÅÆ„Åø„ÇíËÅñÂÖ∏„Å®„Åó„É©„ÉìÊñáÊõ∏„ÅÆÊ®©Â®Å„ÇíË™ç„ÇńŶ„ÅÑ„Å™„ÅÑ„ÄÇ„Åæ„Åü„ÄÅ„Ç∑„É£„Éñ„Çø„ǧʥæÔºà„ǵ„Éê„Çø„ǧʥæÔºâ„ÅÆʵńÇå„Çíʱ≤„ÇĄɶ„ÉĄɧÊïô„Å´„Åä„ÅфŶ„ÅØ„ÄÅ„ÇÄ„Åó„Çç„Çø„É´„É݄ɺ„Éâ„ÇíÂê¶ÂÆö„Åô„Çã„Å®„ÅÑ„ÅÜÁ´ãÂÝ¥„Çí„Å®„Çã„ÄÇ ÊßãÊàê „Éü„Ç∑„É•„Éä„ɺ„Çí‰∏≠§ƄŴÈÖçÁΩÆ„Åó„ÄÅ„Åù„ÅÆÂë®Âõ≤„Å´„Ç≤„Éû„ɺ„É©„ɺ„ÇíË®òËø∞„Åô„ÇãÂΩ¢Âºè„Å®„Å™„Å£„Ŷ„ÅÑ„Çã„ÄÇ„Çø„É´„É݄ɺ„Éâ„ÅØÈùûÂ∏∏„Å´Ëܮ§߄Åß˧áÈõë„Åß„ÅÇ„Çä„ÄÅÈáç„Åï„ÅØÁ¥Ñ75„Ç≠„É≠„ÄÅ„Éö„ɺ„Ç∏Êï∞„Å´ÊèõÁÆó„Åô„Çã„Å®1‰∏á2000„Éö„ɺ„Ç∏„Å´Âèä„Å∂[3]„ÄÇÊó•Êú¨„ÅßÂá∫Áâà„Åï„Çå„Ŷ„ÅÑ„Çã„Çø„É´„É݄ɺ„Éâ„Å´Èñ¢„Åô„ÇãÊõ∏Á±ç„ÅØ„Åù„ÅÆ„Åî„Åè‰∏ÄÈÉ®„ÇíÊäúÁ≤ã„Åó„Åü„ÇÇ„ÅÆ„Åß„ÅÇ„Çä„ÄÅÂÆåÂÖ®„Å™ÁøªË®≥Êú¨„ÅØÂ≠òÂú®„Åó„Å™„ÅÑ„ÄÇ „Éü„Ç∑„É•„Éä„ɺ‚ÜíË©≥Á¥∞„ÅØ„Äå„Éü„Ç∑„É•„Éä„ɺ„Äç„ÇíÂèÇÁÖß

„Çø„É´„É݄ɺ„Éâ„ÅƉ∏ªÊñá„Åß„ÅÇ„Çä„ÄÅ6ÈÉ®ÈñÄÔºàSedarimÔºâ63Â∑ªÔºàmasechtotÔºâ523Á´Ý„Åå„ÅÇ„Çã„ÄÇ „Ç≤„Éû„ɺ„É©„ɺ‚ÜíË©≥Á¥∞„ÅØ„Äå„Ç≤„Éû„ɺ„É©„ɺ„Äç„ÇíÂèÇÁÖß

„Éü„Ç∑„É•„Éä„ɺ„Å´Èñ¢„Åô„Çã„ÄÅÊï∞‰∏ñÁ¥Ä„Å´„Åä„Çà„Å∂„É©„Éì„ÅÆË≠∞Ë´ñ„ɪÊ≥®ÈáàÈÉ®ÂàÜ„ÄÇ„Çø„É´„É݄ɺ„Éâ„ÅƧßÈÉ®ÂàÜ„ÇíÂçÝ„ÇÅ„Çã„ÄÇ „Éè„É©„ɺ„Éè„ɺ„Å®„Ç¢„ÉɄǨ„ɺ„ÉĄɺ‚ÜíË©≥Á¥∞„ÅØ„Äå„Éè„É©„ɺ„Éè„ɺ„Äç„ÇíÂèÇÁÖß

ハラーハーはユダヤ教の法律・規則について書かれた部分。アッガーダーはユダヤ教の伝承、物語、教訓など法律以外の内容が書かれた部分。 マッセフトート・カターノート→詳細は「en:Minor tractate」を参照

Ê≠£Âºè„Å™„Éü„Ç∑„É•„Éä„ɺ„ÅÆ63Â∑ª„Å´„ÅØÂÖ•„Çâ„Å™„ÅÑË£úÂä©ÁöÑ„Å™„Éà„É©„ÇØ„ÉàÔºàÁ´ÝÔºâ„ÅÆ„Åì„Å®„ÄÇ

„Éê„Éì„É≠„Éã„Ç¢„Å®„Ç®„É´„ǵ„ɨ„ÉÝË®ÄË™û„Éü„Ç∑„É•„Éä„ɺ„ÅØ„Éò„Éñ„É©„ǧ˙û„ÅßË®òËø∞„Åï„Çå„ÄÅ„Ç≤„Éû„ɺ„É©„ɺ„ÅØ„Ç¢„É©„ÉÝË™û„ÅßË®òËø∞„Åï„Çå„Ŷ„ÅÑ„Çã„ÄÇ Âá∫Áâà„Éê„Éì„É≠„Éã„Ç¢„ɪ„Çø„É´„É݄ɺ„Éâ„ÅÆÊúÄÂàù„ÅÆÂÆåÂÖ®„Å™Âç∞Âà∑Êú¨„ÅØ„ÄÅÊïôÁöá„ɨ„Ç™10‰∏ñ„ÅÆÊîØÊ襄ÇíÂèó„Åë„ÄÅ„ÉÄ„Éã„Ç®„É´„ɪ„Éú„É≥„Éô„É´„ÇØ„Å´„Çà„Å£„Ŷ„É¥„Çß„Éç„ÉÑ„Ç£„Ç¢„Åß1520Âπ¥„Åã„Çâ1523Âπ¥„Å´„Åã„Åë„ŶÂá∫Áâà„Åï„Çå„Åü[4]„ÄÇ „Çø„É´„É݄ɺ„ÉâÂ≠¶„Çø„É´„É݄ɺ„Éâ„ÅÆÂÆåÊàêÂæå„ÄÅ„Åù„ÅÆÂÜÖÂÆπ„ÇíÁÝîÁ©∂„ÄÅËߣ˙¨„Åô„Çã„Åì„Å®„Å؄ɶ„ÉĄɧÊïô„ÅÆÂ≠¶Âïè„Å´‰∏çÂèØʨ݄ř„ÇÇ„ÅÆ„Å®„Å™„Å£„Åü„ÄÇ„Éü„Ç∑„É•„Éä„ɺ„ÅÆÁ´Ý„ÅƉ∏Ąŧ„Äé„Ç¢„É¥„Ç©„ɺ„Éà„Äè„Å´„ÅÇ„ÇãÊݺˮĄÅß„ÅØ„ÄÅ15Ê≠≥„Åã„Çâ„Çø„É´„É݄ɺ„Éâ„ÇíÂ≠¶„Å∂„Åì„Å®„ÅåÊèêÂÅï„Çå„Ŷ„ÅÑ„Çã„ÄÇ „Éê„Éì„É≠„Éã„Ç¢„ɪ„Çø„É´„É݄ɺ„Éâ„Å´„Åä„Åë„ÇãÊúÄ„ÇÇ„Çà„ÅèÁü•„Çâ„Çå„ÅüÊ≥®Ëߣ„ÅØ„Äʼn∏≠‰∏ñ„Éï„É©„É≥„Çπ„ÅÆ„Çø„É´„É݄ɺ„ÉâÂ≠¶ËÄÖ„Åß„ÅÇ„Å£„Åü„É©„Ç∑ÔºàRabbi Shelomo ben Isaac„ÄÅ1040Âπ¥ÔΩû1105Âπ¥Ôºâ„Å´„Çà„Å£„ŶÊõ∏„Åã„Çå„Åü„ÄÇ12ÔΩû14‰∏ñÁ¥Ä„Å´Ê¥ªÂãï„Åó„Åü„É©„Ç∑Â≠¶Ê¥æ„ÅÆÂ≠¶ËÄÖ„ÅØ„ÄÅ„É©„Ç∑„ÅÆÊ≥®Ëߣ„Å´„Åï„Çâ„Å™„ÇãÊ≥®Èáà„ÇíÂäÝ„Åà„Çã„Éà„ǵ„Éï„Ç£„Çπ„Éà„Å®Â뺄Å∞„Çå„Åü[5]„ÄÇ„É©„Ç∑„ÅÆËߣ˙¨„ÅØ„Åù„ÅÆÂæå„ÅÆ„Çø„É´„É݄ɺ„ÉâÁÝîÁ©∂„Ŵ§߄Åç„Å™ÂΩ±Èüø„Çí‰∏é„Åà„Ŷ„Åä„Çä„ÄÅ16‰∏ñÁ¥Ä„ÅÆÊúÄÂàù„ÅÆÂç∞Âà∑‰ª•Êù•„ÄÅ„Çø„É´„É݄ɺ„Éâ„ÅÆ„Åô„Åπ„Ŷ„ÅÆ„Éê„ɺ„Ç∏„Éß„É≥„Å´„É©„Ç∑„ÅÆÊ≥®Èáà„ÅåÂê´„Åæ„Çå„Ŷ„ÅÑ„Çã„ÄÇ „Çø„É´„É݄ɺ„ÉâÂ≠¶Áøí„ÅÆ„Åü„ÇÅ„ÅÆÊñΩË®≠„Å®„Åó„Ŷ„Äńǧ„Çß„Ç∑„ɺ„Éê„ɺ„Å®„Çà„Å∞„Çå„ÇãÂ≠¶Èô¢„Åå„ǧ„Çπ„É©„Ç®„É´„ÇÑÁ±≥ÂõΩ„ÅÆÂêÑÂú∞„Å´Â≠òÂú®„Åô„Çã„ÄÇ ‰∏ñÁïåÂêÑÂú∞„ÅƄɶ„ÉĄɧ‰∫∫„ÅåÂêåÊôÇ„Å´„Çø„É´„É݄ɺ„Éâ„ÅÆÂÖ®2711„ÅÆ„Éï„Ç©„É™„ǙԺà˶ãÈñã„Åç„Éö„ɺ„Ç∏Ôºâ„Çí1Êó•1„ŧ„Åö„ŧÂ≠¶Áøí„Åó„ÄÅÁ¥Ñ7Âπ¥Âçä„ÅƄǵ„ǧ„ÇØ„É´„Åß„Åô„Åπ„Ŷ„ÅÆÂÜÖÂÆπ„ÇíÂ≠¶„Å∂Ë©¶„Åø„Äå„ÉÄ„Éï„ɪ„É®„ɺ„Éü„ɺ„ÄçÔºàDaf YomiÔºâ„Åå1923Â𥉪•ÈôçË°å„Çè„Çå„Ŷ„ÅÑ„Çã„ÄÇ„ÉÄ„Éï„ɪ„É®„ɺ„Éü„ɺ„ÅƄǵ„ǧ„ÇØ„É´„ÅåÂÆå‰∫Ü„Åô„Çã„Å®„ÄÅÂ≠¶Áøí„ÅÆÂÆå‰∫Ü„ÇíÁ•ù„Å܄ǧ„Éô„É≥„Éà„Äå„Ç∑„ɶ„É݄ɪ„Éè„Ç∑„É£„Çπ„ÄçÔºàSiyum HaShasÔºâ„ÅåÈñãÂǨ„Åï„Çå„Çã[6]„ÄÇ ËÑöÊ≥®

参考文献

Èñ¢ÈÄ£ÈÝÖÁõÆ

外部リンク

|

Portal di Ensiklopedia Dunia