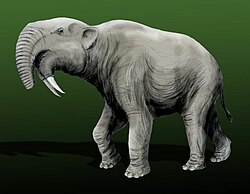

デイノテリウム

デイノテリウム(学名:Deinotherium、「恐ろしい獣」の意)は、新生代新第三紀中新世中期から第四紀更新世前期(約2,400万 - 100万年前)のアジア・ヨーロッパ・アフリカに生息した、絶滅したゾウの属。哺乳綱 - アフリカ獣上目 - ゾウ目 - デイノテリウム科に属する。下顎から下方に向かって生えた牙が特徴の一つ。 「ディノテリウム」あるいは「ダイノテリウム」と呼ばれることもあるが、正しい呼称ではない[1]。 形態初期の種は比較的小型であったが時代とともに大型化し、肩高は最大種 D. giganteum で約4m[1]、体長は約5mに達した。既知のゾウ目では最大級、陸生哺乳類でもインドリコテリウム(パラケラテリウム)に次ぐ大きさとなる。しかし、形態自体はデイノテリウム属の歴史を通じて変化は無かった[1]。最大の特徴は下向きやや内側に向かって生えた1対の下顎切歯であるが、これは現生のゾウのような柔らかい象牙質ではなく硬い材質であった[2]。また、上顎には牙を持たなかった。臼歯は横堤歯(ロフォドント)と呼ばれ、咬合面に歯列に対して横向きの稜線(ロフ)が並ぶ形状をしている。稜線の数は各臼歯に2本ずつのバイロフォドントだが、前から3番目の第一大臼歯(M1)のみ3つの畝を持つ[3]。 歯列は通常の哺乳類と同様顎に列をなして並んでおり、水平交換[4]されることはない[5]。低く長い頭骨は現生のゾウとはかなり異なっているが鼻孔は高い位置にあり、長い鼻を持っていたと推定されている[1]。胴体、四肢は現生のゾウと類似していた。

生態 奇妙な下顎切歯の使途については、さまざまな説が出されている。この牙には摩耗の跡が明確についており、単なる飾りでなかったのは確かなようである。一つは地中から植物の根を掘り起こすために使われていたとされる説であるが、頭部の位置が高いため、これを行うためには深く膝を折らねばならず、非効率であるとされた。現在では樹皮などを剥ぎ取るために使われたとされているが、樹皮はあくまで副食であったと推定されている。採食にはもっぱら鼻を使い、木の葉などを巻き取って食べていたであろう。また、現生のゾウは岩塩を掘って食べることが知られているが、この牙をそうした用途に使ったとする意見も存在する[2][6]。 発見1829年、ドイツのエッペルハイムで最初に発見されたのは、特徴的な下顎切歯の付いた下顎骨のみであった。これは半分に折れていたため、発見者のカウプは当初は切歯を上向きに復元し、カバのような巨大な水棲生物であるとして「恐ろしい獣」を意味する学名をつけて発表した。しかし、1833年に再び発見された下顎骨は保存状態が良く、当初の復元の切歯の向きが誤りであることが明らかになった。カウプはこれを地上棲のナマケモノと修正した。そのほか、海牛類やサイであるとの説も出された。その後、断片的な化石の発見が相次ぎ、ゾウの類縁ではないかとされるようになったが、完全な骨格の発見は1908年まで待たねばならなかった[2]。また、その鼻についてもバク程度から現生種と同程度と復元の長さにもばらつきがあったが、水を飲むための必然性などから、現在は現生種並みの長さであったとされている[7]。 分布・生息域アフリカ(ケニア)、ヨーロッパ(ドイツ、チェコ、ボヘミア)、アジア(インド)から化石が発見されている。湿潤な森林の水辺に棲んでいたと推定されている。初期のデイノテリウム科がアフリカから発見されることから、デイノテリウムはアフリカに現れ、ユーラシアへ進出していったのであろう。中新世にはテチス海の縮小とともにアフリカとアジアが地続きとなり、陸橋を通ってアジアやヨーロッパに拡散していたが[6]、鮮新世以降の生息域はアフリカに限られる[1]。種 D. bozasi はアフリカ東部から多数化石が産出している[8]。 更新世に至って地球が寒冷化し始めると環境の変化に対応できず、多くの長鼻目とともに絶滅したとされる。しかし、デイノテリウム属は実に2000万年以上、中新世、鮮新世、更新世という3つの地質時代にまたがって生きた、成功したグループであるといえる。 人間との関係アフリカのオルドヴァイ (Olduvai) 層からは、ホモ・ハビリスが使用したと推定される石器とともにデイノテリウムの化石が発見されている。これは、人類がこのゾウを狩っていた証拠とされることもあるが、その是非は定かではない[9]。初期の人類は石器を使って大型動物の死体から肉などの部位を剥ぎ取って食べることを頻繁に行っていたと推測され(屍肉食)、むしろそういった行為の跡であった可能性すらある。 脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

|

Portal di Ensiklopedia Dunia