مƒڈمƒ¼مƒˆمƒ¬مƒ¼ç¬¬2ه½—وکں

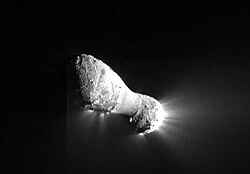

مƒڈمƒ¼مƒˆمƒ¬مƒ¼ç¬¬2ه½—وکں(مƒڈمƒ¼مƒˆمƒ¬مƒ¼مپ مپ„2مپ™مپ„مپ›مپ„م€پ103P/Hartley)مپ¾مپںمپ¯مƒڈمƒ¼مƒˆمƒ¬م‚¤ç¬¬2ه½—وکںمپ¯م€پç´„6.5ه¹´ه‘¨وœںمپ§ه¤ھ陽مپ«وژ¥è؟‘مپ™م‚‹وœ¨وکںو—ڈمپ®çںه‘¨وœںه½—وکںمپ§مپ‚م‚‹[1]م€‚ 1986ه¹´مپ«مƒمƒ«م‚³مƒ مƒ»مƒڈمƒ¼مƒˆمƒ¬مƒ¼مپŒم‚ھمƒ¼م‚¹مƒˆمƒ©مƒھم‚¢مپ®م‚µم‚¤مƒ‡م‚£مƒ³م‚°مƒ»م‚¹مƒ—مƒھمƒ³م‚°ه¤©و–‡هڈ°مپ«مپ‚م‚‹UKم‚·مƒ¥مƒںمƒƒمƒˆوœ›éپ éڈ،مپ«مپ¦ç™؛見مپ—مپں[1]م€‚ç›´ه¾„مپ¯1.2 - 1.6م‚مƒمƒ،مƒ¼مƒˆمƒ« (0.75 - 0.99 mi)[1][2]مپ¨وژ¨و¸¬مپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚وژ¢وں»و©ںمƒ‡م‚£مƒ¼مƒ—مƒ»م‚¤مƒ³مƒ‘م‚¯مƒˆمپ®ه»¶é•·مƒںمƒƒم‚·مƒ§مƒ³مپ§مپ‚م‚‹EPOXI(م‚¨مƒم‚م‚·ï¼‰è¨ˆç”»مپ®ن¸€ç’°مپ¨مپ—مپ¦مƒ•مƒ©م‚¤مƒگم‚¤مپ®ه¯¾è±،مپ«مپھم‚ٹ[3]م€پهگŒوژ¢وں»و©ںمپ¯2010ه¹´11وœˆ4و—¥مپ«مƒڈمƒ¼مƒˆمƒ¬مƒ¼ç¬¬2ه½—وکںمپ«700م‚مƒمƒ،مƒ¼مƒˆمƒ« (430 mi)مپ¾مپ§è؟‘مپ¥مپ„مپں[4]م€‚ 特و€§2008ه¹´مپ®م‚¹مƒ”مƒƒمƒ„م‚،مƒ¼ه®‡ه®™وœ›éپ éڈ،مپ«م‚ˆم‚‹è¦³و¸¬مپ§مپ¯م€په½—وکںمپ®و ¸مپ®هچٹه¾„مپ¯ 0.57 آ± 0.08 kmم€پم‚¢مƒ«مƒ™مƒ‰مپ¯0.028مپ§مپ‚م‚‹[4]م€‚ه½—وکںمپ®è³ھé‡ڈمپ¯وœ€ه¤§مپ§ 3أ—1011 kg مپ¨وژ¨ه®ڑمپ•م‚Œم‚‹[4]م€‚ه½—وکںمپ¯ه°†و¥م€په£ٹو»…çڑ„مپھç²‰ç •م‚„و ¸مپ®ه´©ه£ٹمپŒèµ·مپ“م‚‰مپڑم€پçڈ¾هœ¨مپ®è³ھé‡ڈمپ®و¸›م‚ٹو–¹مپŒç¶وŒپمپ•م‚Œم‚Œمپ°م€پ27ن¸–ç´€مپ¾مپ§مپ«100ه›ه‡؛çڈ¾مپ™م‚‹مپ¯مپڑمپ§مپ‚م‚‹[4]م€‚ 2010ه¹´مپ®وژ¥è؟‘مپ®éڑ›مپ«م‚¢مƒ¬م‚·مƒœه¤©و–‡هڈ°مپ®مƒ¬مƒ¼مƒ€مƒ¼مپ«مپ¦è¦³و¸¬مپ—مپںçµگوœم€په½—وکںمپ®و ¸مپ¯éه¸¸مپ«ç´°é•·مپڈم€پ18و™‚é–“مپ§ه›è»¢مپ—مپ¦مپ„م‚‹مپ“مپ¨مپŒم‚ڈمپ‹مپ£مپںم€‚م‚¨مƒم‚م‚·è¨ˆç”»مپ®مƒ—مƒم‚¸م‚§م‚¯مƒˆمƒمƒچمƒ¼م‚¸مƒ£مƒ¼مپ®مƒ†م‚£مƒ مƒ»مƒ©مƒ¼م‚½مƒ³مپ¯م€په½—وکںمپ®و ¸مپ«مپ¤مپ„مپ¦م€Œمƒœم‚¦مƒھمƒ³م‚°مپ®مƒ”مƒ³مپ¨مƒ”م‚¯مƒ«م‚¹مپ®é–“مپ®م‚ˆمپ†مپھه½¢مپ م€چمپ¨è،¨çڈ¾مپ—مپ¦مپ„م‚‹[5]م€‚ هœ°çگƒمپ®è»Œéپ“مپ®è؟‘ه‚چم‚’é€ڑéپژمپ—مپںمپ«م‚‚مپ‹مپ‹م‚ڈم‚‰مپڑم€پمپ“م‚Œم‚’èµ·و؛گمپ¨مپ™م‚‹وµپوکں群مپ«مپ¤مپ„مپ¦مپ¯وœھمپ مپ«è¦³و¸¬مپ•م‚Œمپ¦مپ„مپھمپ„م€‚مپ—مپ‹مپ—م€په°†و¥çڑ„مپ«مپ¯è¦³و¸¬مپ•م‚Œم‚‹هڈ¯èƒ½و€§مپŒمپ‚م‚‹م€‚مƒڈمƒ¼مƒˆمƒ¬مƒ¼ç¬¬2ه½—وکںمپ®ç›´è؟‘مپ®وژ¥è؟‘مپ®éڑ›مپ«ه‡؛مپںمƒپمƒھمپ®ه¸¯مپ¯هœ°çگƒمپ®è»Œéپ“ن»کè؟‘م‚’è،Œمپچو¥مپ™م‚‹م€‚مپمپ—مپ¦1979ه¹´مپ«ه‡؛مپںمƒپمƒھمپ®ه¸¯مپŒم€پ2062ه¹´م‚‚مپ—مپڈمپ¯2068ه¹´مپ«è¦³و¸¬مپ•م‚Œم‚‹مپ¨ن؛ˆوƒ³مپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹[6]م€‚ 2011ه¹´م€پمƒڈمƒ¼م‚·م‚§مƒ«ه®‡ه®™وœ›éپ éڈ،مپ«م‚ˆم‚‹ه½—وکںوœ¬ن½“هڈٹمپ³م‚³مƒمپ®è¦³و¸¬مپ®çµگوœم€په½—وکںمپ®و°´ç´ مپ®هگŒن½چن½“و¯”مپŒهœ°çگƒمپ®وµ·و°´مپ«مپٹمپ‘م‚‹و°´ç´ مپ®و¯”çژ‡مپ¨éه¸¸مپ«è؟‘مپ„مپ“مپ¨مپŒهˆ¤وکژمپ—م€پهœ°çگƒمپ®و°´مپ®ç”±و¥مپ«مپ¤مپ„مپ¦ن¸€çں³م‚’وٹ•مپکمپ¦مپ„م‚‹[7]م€‚ 2010ه¹´مپ®وژ¥è؟‘ه½—وکںمپ¯2010ه¹´10وœˆ1و—¥مپ«م‚«م‚·م‚ھمƒڑمƒ¤ه؛§مپ®NGC281مپ®è؟‘مپڈم‚’é€ڑéپژمپ—مپںم€‚10وœˆ7و—¥مپ®و–°وœˆمپ®ه¤œمپ‹م‚‰10وœˆ14و—¥مپ¾مپ§مپ®é–“مپ«م€پمƒڑمƒ«م‚»م‚¦م‚¹ه؛§مپ®ن؛Œé‡چوکںه›£ï¼ˆو•£é–‹وکںه›£ï¼‰مپ®è؟‘مپڈم‚’é€ڑéپژمپ—مپںم€‚10وœˆ20و—¥مپ«هœ°çگƒمپ«0.12auمپ¾مپ§è؟‘مپ¥مپچ[8]م€پ10وœˆ28و—¥مپ«è؟‘و—¥ç‚¹م‚’é€ڑéپژمپ—مپں[1]م€‚مپ“مپ®وژ¥è؟‘مپ«م‚ˆم‚ٹم€پوœˆمپ®ه…‰مپ«é‚ھé”مپ•م‚Œمپھمپ‘م‚Œمپ°م€پ11وœˆن¸ٹو—¬مپ¾مپ§مپ¯çœںه¤œن¸مپ«مپژم‚‡مپ—م‚ƒه؛§مپ®و•£é–‹وکںه›£ç¾¤مپ®è؟‘مپڈمپ§è¦‹مپˆمپںمپ§مپ‚م‚چمپ†[9][10]م€‚مپمپ®éڑ›مپ«مپ¯هڈŒçœ¼éڈ،م‚’ن½؟用مپ™م‚Œمپ°è¦³و¸¬مپ®هٹ©مپ‘مپ«مپھمپ£مپںمپ§مپ‚م‚چمپ†م€‚

مƒ‡م‚£مƒ¼مƒ—مƒ»م‚¤مƒ³مƒ‘م‚¯مƒˆمپ®مƒ•مƒ©م‚¤مƒگم‚¤2005ه¹´مپ«مƒ†مƒ³مƒڑمƒ«ç¬¬1ه½—وکںم‚’و’®ه½±مپ—مپںوژ¢وں»و©ںمƒ‡م‚£مƒ¼مƒ—مƒ»م‚¤مƒ³مƒ‘م‚¯مƒˆمپ¯م€پن»ٹه؛¦مپ¯مƒڈمƒ¼مƒˆمƒ¬مƒ¼ç¬¬2ه½—وکںمپ®è¦³و¸¬مپ«هˆ©ç”¨مپ•م‚Œمپںم€‚ه…ƒم€…مپ®è¨ˆç”»مپ§مپ¯مƒœمƒ¼مƒ†م‚£مƒ³ه½—وکں(85P/Boethin)م‚’مƒ•مƒ©م‚¤مƒگم‚¤مپ™م‚‹ن؛ˆه®ڑمپ§مپ‚مپ£مپںمپŒم€پمƒœمƒ¼مƒ†م‚£مƒ³ه½—وکںمپ¯1986ه¹´ن»¥é™چ観و¸¬مپ•م‚Œمپںمپ“مپ¨مپŒمپھمپڈم€پمƒ•مƒ©م‚¤مƒگم‚¤م‚’مپ™م‚‹مپںم‚پمپ«ه؟…è¦پمپھç²¾ه؛¦مپ§è»Œéپ“م‚’計算مپ§مپچمپھمپ‹مپ£مپںم€‚NASAمپ¯وژ¢وں»و©ںمپ®ç›®و¨™م‚’مƒڈمƒ¼مƒˆمƒ¬مƒ¼ç¬¬2ه½—وکںمپ«هˆ‡م‚ٹو›؟مپˆم€پ2010ه¹´11وœˆ4و—¥مپ«مƒ•مƒ©م‚¤مƒگم‚¤مپ—مپ¦و’®ه½±م‚’è،Œمپ£مپں[2]م€‚ و—¥وœ¬èھمپ§مپ®èھمپ؟و–¹"Hartley"مپ®و—¥وœ¬èھè،¨è¨کمپ«مپ¯مƒڈمƒ¼مƒˆمƒ¬مƒ¼مپ®مپ»مپ‹م€پم€Œمƒڈمƒ¼مƒˆمƒھمƒ¼م€چم€پم€Œمƒڈمƒ¼مƒˆمƒ¬م‚¤م€چمپŒمپ‚م‚‹م€‚英èھمپ§مپ®ç™؛éں³مپ«وœ€م‚‚è؟‘مپ„مپ®مپ¯2ç•ھç›®مپ مپ¨مپ•م‚Œم‚‹مپŒم€په½—وکںمپ«é–¢مپ—مپ¦مپ¯ن¸€èˆ¬çڑ„مپ«1ç•ھç›®مپ¾مپںمپ¯3ç•ھç›®مپŒç”¨مپ„م‚‰م‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚ه›½ç«‹ه¤©و–‡هڈ°مپ®م‚¦م‚§مƒ–م‚µم‚¤مƒˆمپ§مپ¯3ç•ھç›®مپ®م€Œمƒڈمƒ¼مƒˆمƒ¬م‚¤م€چ[11]م€پو—¥وœ¬مپ®مƒم‚¹م‚³مƒںم‚„科ه¦é›‘èھŒمƒٹم‚·مƒ§مƒٹمƒ« م‚¸م‚ھم‚°مƒ©مƒ•م‚£مƒƒم‚¯مپ®و—¥وœ¬èھ版م‚µم‚¤مƒˆمپھمپ©مپ§مپ¯1ç•ھç›®مپ®م€Œمƒڈمƒ¼مƒˆمƒ¬مƒ¼م€چمپŒç”¨مپ„م‚‰م‚Œمپ¦مپ„م‚‹[12][13]م€‚ ه‡؛ه…¸

é–¢é€£é …ç›®ه¤–部مƒھمƒ³م‚¯

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia