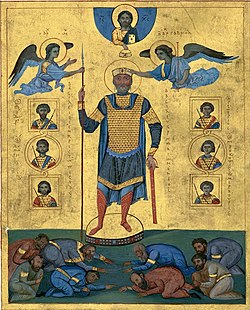

マケドニア王朝 (東ローマ) マケドニア王朝(マケドニアおうちょう、ギリシア語: Μακεδονική Δυναστεία)は、東ローマ帝国中期の王朝(867年 - 1057年)。 歴史867年にマケドニア地方生まれでアルメニア系農民出身のバシレイオス1世が、クーデターでアモリア朝3代目の皇帝ミカエル3世を倒して皇帝に即位し、新王朝を開いた。 バシレイオス1世の子孫からは、法律や行政に優れたレオーン6世や、文化人として知られたコンスタンティノス7世、様々な軍事的功績を挙げたバシレイオス2世などを輩出し、政治・経済・軍事・文化などの面で東ローマ帝国は躍進を遂げた。  コンスタンティノス7世の息子ロマノス2世の未亡人テオファノと結婚して帝位についた軍人皇帝ニケフォロス2世フォカスは、アンティオキアを約300年ぶりにイスラム勢力から奪回し、ニケフォロスを殺して帝位を簒奪したヨハネス1世ツィミスケスも、ブルガリアやキエフ大公国軍を破り、シリア・パレスチナを制圧した。 ヨハネスの死後、実権を取り戻したロマノス2世の息子バシレイオス2世は東西で戦いを進め、1018年には宿敵第1次ブルガリア帝国を滅ぼして、ユスティニアヌス1世の時代以来最大の版図を実現。バシレイオス2世の下で南イタリア・バルカン半島・小アジア・北シリア・アルメニアを支配する東地中海の大帝国として、東ローマ帝国は最盛期を迎えた。 しかし、バシレイオス2世が後継者を残さずに没した後は、享楽的な弟のコンスタンティノス8世、ついでコンスタンティノスの娘ゾエの結婚相手が相次いで皇帝となったが、無能・老齢・病弱な皇帝が続き、農民の貧富の差の拡大や大貴族勢力の伸張、財政破綻、トルコ人の侵入といった問題にも有効な手が打てないまま、帝国は衰退し始めた。 1054年にはコンスタンティノポリス教会とローマ教会が完全分裂(いわゆる大シスマ)し、西欧との関係も悪化した。 1056年に女帝テオドラが没し、翌1057年にはテオドラの養子ミカエル6世ストラティオティコスが反乱で失脚したためにマケドニア王朝は断絶。 以後30年近くに渡って内乱や外敵の侵入が相次ぎ、アレクシオス1世コムネノスによって建て直されるまで東ローマ帝国は滅亡寸前の状態となった。 特徴この時代の東ローマ帝国は、それまでの実力主義的で身分的な上昇が容易な社会から、血統を尊重し身分の違いを重視する傾向が生じ始め、また同時に地方での軍事貴族の勢力が拡大し始めた時期である。 そのため何度かレカペノス家やフォカス家などの軍事貴族の出身者が皇帝となることがあったものの、軍人出身の皇帝たちはむしろマケドニア王朝との縁戚関係の構築により自らの即位を正当化し、正統な皇子(いわゆるポルフュロゲネトス)を名目的な共同皇帝として残さざるを得なかった。彼らはいずれも自分の実子に帝位を伝えることはできなかった。 なお、ギリシャ人は、古代以来、氏姓や名字を名乗ることはなかったが、9-10世紀頃から名字を名乗るようになり、軍事貴族たちの多くも、レカペノス、ツィミスケス、ドゥーカスなどの名字を名乗っていた。 しかし、マケドニア王朝のメンバーは名字を名乗っていない。農民出身のバシレイオス1世には元々名字はなく、その後の皇帝・皇族も、ただ自らの高貴な血統と高い爵位さえあれば、あえて名字を名乗って自らの家系を他と区別する必要はなかった。 一方で、軍事貴族の中には恩賞として先祖の名前を名字としてつけられた場合もあった。 王朝の出自コンスタンティノス7世は、先祖バシレイオス1世の父は古代アルメニアのアルサケス朝(パルティア王家の分家)の子孫、母はコンスタンティヌス1世の末裔という噂がある、と書き残しており、エドワード・ギボンの『ローマ帝国衰亡史』もそれを元にして書かれている。これは皇帝となった後で作られた伝説に過ぎないという見方がある。 一方でヘラクレイオス王朝やアモリア朝に倒されたレオーン5世といった同じアルメニア系である東ローマの王朝や皇帝については権威づけに利用していない。 少なくとも続テオファネス年代記においては、バシレイオス1世の父方祖父はイサウリア朝後期にコンスタンティノープルにやってきてアルメニア人が多いアドリアノープルに移住したマイクテスという人物であったとしている。 またバシレイオス1世の両親は繁忙期にはいわゆる季節労働を利用していたことが史書からうかがえるので、少なくとも貧農ではないという見方もある。 マケドニア王朝皇帝一覧注:強い強調のものはバシレイオス1世の子孫。それ以外はバシレイオス1世の血を引いていない。

系図

脚注関連項目

外部リンク

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia