ミノス (対話篇)

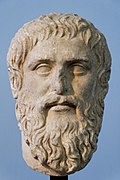

『ミノス』(ミノース、希: Μίνως, 羅: Minos)とは、プラトン名義の短篇の対話篇。副題は「法[注 1]について」。 古代にトラシュロスがまとめた四部作(テトラロギア)集36篇の中に含まれるが、プラトンの真作であるかについては疑義が呈されることもあり[1]、構成上の特徴・共通点から『ヒッパルコス』と同作者だと主張されることもある[2]。 題名の「ミノス」とは、作中に話題として登場する、かつてのクレタの王であり法制定者とされるミノスのこと。本作はその内容から、四部作(テトラロギア)集においては、『法律』や『エピノミス』と対にされている。 本篇は、法哲学、特に自然法論史における基礎文書とみなされることが多い[3][4][5]。また、法の手続的原理を記述したものとしても解釈されてきた[6]。古註はこの作品をプラトンの『法律』篇の序文とみなしてきた。 構成登場人物

年代・場面設定前半では、ソクラテスと友人が「法」(ノモス)とは何であるか探求し、後半では、ソクラテスがクレテの神話上の王であるミノスを称賛する。 補足

という特徴を併せ持っているのは、本作と『ヒッパルコス』のみである[7]。 内容法とは何かソクラテスは友人に「我々にとっての法(古希: νόμος[注 2])とは何であるか」と尋ねる。友人は、具体的にどの法のことを指しているのかと聞くが、ソクラテスは、「全体として法そのものが何であるかを僕は尋ねているのだ」と答える。友人は「慣習的に認められたもの(古希: νομιζόμενα[注 3])」以外の何が法であろうか、と答える。ソクラテスはこれに反対し、単に「言葉とは言われるものであり、視界とは見られるものである」といった定義では不十分であるとする。例えば、視界の場合、「(視界とは)両眼を通して事物を明らかにする知覚によって(見られるものである)」という説明が求められる。(313a–314b) 同じように、ソクラテスは「法とは『慣習的に認められたもの』であるとするならば、何を通して認められたものであるか」と問う。友人は、「国家(ポリス)によって判断されたもの[注 4]」であると答える。しかしこの定義も不十分とされる。なぜなら、法を、正しさや善に一致し、不正や劣悪に反対するのものとして求めなければならない以上、「法とは国家によって判断されたものである」という定義は不十分である。というのは、国家の判断には優良なものもあれば邪悪なものもあるからである。(314b–e) 法は存在の発見であるかしたがって、法が判断の一種であるとすれば、優良な判断[注 5]の一種である、ということが明らかである、とソクラテスは述べる。そして次のように問う。

これに対して、ソクラテスの友人は、「仮に法が存在の発見であるなら、法は常にどこでも同じであるはずだが、現実にそうはなっていない」と反論する。例えば、クレテでは人間を犠牲に捧げることは不敬だが、同じことがカルケドンでは敬虔とされる。死者の葬儀や犠牲についての法(ノモス)は、ヘラスの都市の間でも異なる。他にもこのような相違の例を非常に多く挙げることができる。(314e–315e) しかしソクラテスは、「正しいことは正しく、不正なことは不正である」ということは、ペルシアでもどこでも同じであろうと答える。また、「有るものは有ると認められ、有らぬものとは認められない[注 8]」のであって、「これは我々にとっても他の全ての人々にとってもそうなのではないか」と述べる。友人もこれに同意する。しかし、やはり人々が法律を頻繁に変更している事実を思うと、法が存在の発見であると信じることはできない、と友人は言う。(315e–316c) 法の発見的性質ソクラテスは、法を人間の他の技術(テクネー)に関する知識と比較する。ソクラテスは、専門的知識を持っている人々は、彼らがギリシャ人であっても外国人であっても、常に、同じことについて同じことを認めるだろうと言う。医者は医術についての法の知識を、料理人は料理術についての法の知識を、そして(真の)政治家や王は国の統治についての法の知識を持っている。知識のある王は正当な法を持っている。従って、「法は存在の発見である」という見解は誤りではなかった、とソクラテスは述べる。(316c–317d) 羊の群れを牧するには、羊飼いの決める法が羊にとって最も善い。また、人間の魂にとっては、(真の)王の決める法が最も善い。(318a) ミノスの賛美対話は、クレテの地に法をもたらした神話上の立法者ミノスを賛美するところまで進む。ソクラテスは、ホメロスやヘシオドスによるミノスの讃歌を引用し、その内容を検討する。ホメロスは次のような歌を残した。

ソクラテスはここから、ミノスがゼウスの腹心の友であり、ゼウスの洞窟に9年ごとに教えを受けに行った、と理解する。(319d–320c)またソクラテスは、ヘシオドスのミノスに関する詩も引用する。

そして、ソクラテスのヘシオドス解釈によれば、この笏こそがクレテを正すゼウスの教育に他ならない。またソクラテスは、アッティカでミノスの評判が悪い理由は、多くの詩人や悲劇作家たちの創作のためであると述べた。(320c–321c) 『法律』篇へソクラテスは改めて、魂を立派にするものは何であろうかと問う。(321d)本篇はここで終わり、『法律』に続く。 解釈邦訳脚注注釈

出典

関連項目

外部リンク

|

Portal di Ensiklopedia Dunia