|

中華王朝の歴代帝王については「中国帝王一覧」をご覧ください。 |

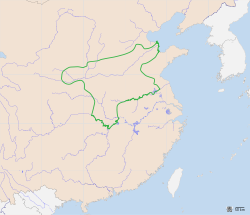

中国の王朝の勢力図

中国の王朝の勢力図

中国の王朝(ちゅうごくのおうちょう)は、現在の中国の地域において、天子(皇帝)が天の委任を受け[注釈 1]、天下(九州)の全部または一部を治めた朝廷(政権)のことである[1]。

また、夏については、実在が完全に証明されていないが、実在したと考える研究者が少なくなく、後述する徳の継承が殷・周になされている[注釈 2]ため、取り上げることにする。

中国の王朝の系統については、一般に「徳」を用いた説明がなされるため、徳についても説明する。

徳とは、儒教において君主が持つべき道徳的な能力のことであり、徳の断絶は王朝の断絶と見なされていた。そのため、王朝交代の形には禅譲と放伐の2種が存在する[注釈 3]。

- 禅譲(ぜんじょう)とは、帝王が次代を(徳のある)臣下から選ぶものである。代表例として堯舜革命や夏の建国が挙げられる。

- 放伐(ほうばつ)とは、(徳がない)悪政を理由に、武力行使して打倒し、帝王を名乗ることである。代表例として夏商革命や殷周革命が挙げられる。

また、魏の曹丕は後漢の献帝に禅譲させることで皇帝となった。このようなケースは現代では簒奪と呼ばれるが、以降の王朝交代にみられる形となった。

征服王朝(せいふくおうちょう)とは、漢族以外による支配が行われた王朝のことである。ただし、五胡十六国や魏晋南北朝時代の北朝については浸透王朝(中国語版)に含めるため、実質的には遼・金・元・清の4王朝のことである。カール・ウィットフォーゲルと中国科学院考古研究所の馮家昇(中国語版)との共著である『中国社会史・遼』により初めて言及がなされた。

三代

春秋戦国時代

春秋時代の諸侯の勢力図

春秋時代の諸侯の勢力図

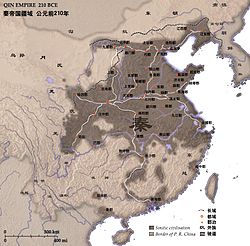

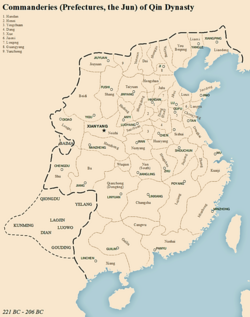

秦代

漢代

三国時代

魏呉蜀三国の勢力図

魏呉蜀三国の勢力図

晋代

西晋の勢力図

西晋の勢力図

東晋の勢力図

東晋の勢力図

五胡十六国時代

五胡十六国時代については、帝号・王号・単于号など様々な称号を有する国が乱立していたため、ここではいわゆる五胡十六国のみ記す。

前趙、東晋、成漢、前涼、代国の領域

前趙、東晋、成漢、前涼、代国の領域

前秦、東晋、冉魏、前涼、前燕の領域

前秦、東晋、冉魏、前涼、前燕の領域

南北朝時代

西魏、東魏、梁の領域図

西魏、東魏、梁の領域図

隋代

唐代

五代十国時代

917年の各国の勢力範囲

917年の各国の勢力範囲

宋代

北宋、遼、西夏と燕雲十六州の位置関係

北宋、遼、西夏と燕雲十六州の位置関係 南宋、西遼、金、西夏の位置関係

南宋、西遼、金、西夏の位置関係

元代

明代

1415年の明。後に後金が満洲地方に成立する。

1415年の明。後に後金が満洲地方に成立する。

清代

最盛期(1820)の清。金色が本土、黄色が清と同君連合を為す地域、橙色が朝貢国。

最盛期(1820)の清。金色が本土、黄色が清と同君連合を為す地域、橙色が朝貢国。

同名の王朝について

中国の王朝には、当時同じ名前で呼ばれていた王朝が複数ある例が多く、後世それぞれを区別するために、便宜上修飾語を付していることが多い。その修飾語には次のようなパターンがある。

次に中国史の各王朝の当時の名称と該当する王朝の一覧表を示すが、この一覧では、隋末唐初や元末明初などの短い混乱期の短命に終わった独立勢力など、あまりにもマイナーなものは省略する。

北元については、1368年に元が明によって中国領土を喪失して以降の後世の名称であり、王朝の連続性を見れば元と北元は同一の王朝である。また、南明については、1644年の明滅亡後に明の皇族たちによって華中・華南に立てられた諸政権の総称であり、当時明と呼ばれて現在南明と呼ばれる一つの王朝が存在したわけではない。

脚注

注釈

- ^ 実際に「天」は存在せず、王朝による自称であったことに留意。また「皇帝」といっても、先秦時代においては帝号ではなく王号を用いたため「王」となる。

- ^ 代表例がこの箱である。他にも正統王朝には九鼎などの宝物・祭祀具が受け継がれていた。特に九鼎は秦朝において伝国璽となり、以降の中国の正統王朝では伝国璽やその模造品(途中で紛失した為)を受け継いだ。

- ^ しかし、東周を秦が滅ぼしたケース(放伐とは言い難い)など、幾つか例外も存在する。

- ^ 夏商交代については、夏王朝の建国をBC1920年として逆算した。また、471年間という数字は史書に因った。

- ^ a b 河南省洛陽市偃師区の二里頭遺跡とする説と、河南省鄭州市鞏義市から南西へ29km先とする説とがある。

- ^ 二里頭遺跡が都の遺跡とも[2]。

- ^ 後に夏后に改姓。

- ^ 郼薄(郼亳)ともいう。古代中国の言葉の一つである通假字では、薄を意味する。また、河南省洛陽市偃師区とする説、河南省鄭州市にある鄭州商城遺跡とする説とがある。

- ^ 囂とも。河南省鄭州市滎陽市の北東にある敖山(広武山)とする説、河南省鄭州市にある鄭州商城遺跡とする説がある。

- ^ 商という字の意味について、殷の遺民が流浪の身となり、商業で身を立てたことにあるとする説があるが、これは白川静により否定されている。

- ^ 殷滅亡を夏商周年表プロジェクトによりBC1046としたが、竹書紀年ではBC1027など、実際はBC1127〜BC1018の間とするのが正しいとされる。

- ^ 周が申国・犬戎に滅ぼされた紀元前771年から、晋の分裂の紀元前403年までを春秋時代、以降を戦国時代と呼ぶ。両時代の違いは主に、春秋時代は周が重んじられていた(尊王攘夷)のに対し、戦国時代は周が軽んじられていた(王号自称)ことなどが挙げられる。

- ^ BC226とも

- ^ 昌平君(紀元前223年)とも

- ^ a b c BC453〜とも

- ^ 燕と結んだ残党が滅んだBC222とも

- ^ 代王(紀元前227年 - 紀元前222年)とも

- ^ 分裂はBC453だが、魏趙韓の三晋が諸侯国として認められたのはBC403である。また、晋は紀元前371年まで命脈を保った。

- ^ 漫画等では始皇帝が「嬴政」と呼ばれることがあるが、当時姓は女性、氏は男性が名乗るものであり、彼は男性であったため、「嬴政」ではなく「趙政」が正しい呼び名だったと考えられる(秦王家は嬴姓趙氏)。また、始皇帝というのは後世の呼び名で、在位中は単に皇帝と呼ばれたとされる。

- ^ 最後の皇太子は劉嬰

- ^ 乱はAD405まで続いた。

- ^ 冉魏、代、西燕、翟魏、譙蜀は十六国としてカウントされない[38]。

- ^ 禿髪傉檀の子である禿髪破羌が北魏に降った時に与えられた「源氏」は、「源を同じにする」という事から、日本の皇別氏族・源氏の氏族名の由来となった。また、禿髪烏孤の子にあたる禿髪樊尼が滅亡後にチベットへ逃れ、吐蕃を建国したという伝説もある。

- ^ 滅亡後、沮渠牧犍の弟にあたる沮渠無諱と沮渠安周は高昌国(高昌北涼)を建てた。

- ^ 国姓が違うのは、拓跋宏(孝文帝)の漢化政策の一環で、拓跋姓が元姓に改められたからである。

- ^ 元廓であったが、拓跋に復姓した。

- ^ 国姓が変わらなかったのは、南朝斉に対して帝室支族が反乱を起こしたため。

- ^ 通例ではこれは唐代に含むが、王朝の定義を満たしているため、記載する。

- ^ 汴州との記述あり

- ^ この時、秦朝以来の中華王朝の象徴である伝国璽が混乱の中で失われてしまったという。

- ^ 反乱以前に劉承祐により郭威の一族が皆殺しに遭ったため、亡妻の甥にあたる柴栄が養子として即位。以後、国姓は柴である。

- ^ 後唐の前身、李存勗の軍閥

- ^ 耶律大石は逃れて西遼建国。

- ^ 『靖康稗史箋證』に靖康の変についての記述がある。

- ^ 本名はテムジン。「チンギス・カン」は即位後の称号。

- ^ 分裂前までの君主(4代カアン)。分裂以降の連合体もモンゴル帝国と呼ぶ場合がある。北元までをモンゴル帝国とする場合は、林丹汗(虎墩兔)となる。

- ^ モンゴル皇帝としての称号はセチェン・カアン。本名の漢字表記は忽必烈。モンゴル皇帝には姓がないが、出身氏族のキヤト氏(奇渥温)が便宜上国姓とされることもある。

- ^ 元の11代皇帝であるが、ハーンとしては15代目。モンゴル皇帝としての称号はウカアト・カアン。また、本名の漢字表記は妥懽帖睦爾。

- ^ 表記揺れ有

- ^ 後金時代を含めると1616〜1912。また北元(1368〜1388、20年間)の後継国家とされ、遊牧民に対しては唐同様、可汗(カアン、ハーン)の称号を用いた。

出典

参考文献

- 佐藤信弥『周-理想化された古代王朝』中央公論新社、2016年。

- 島崎晋『春秋戦国の英傑たち』双葉社、2019年。

- 寺田隆信『物語 中国の歴史』中央公論新社、1997年。

- 川本芳昭『中華の崩壊と拡大 魏晋南北朝』講談社〈中国の歴史05〉、2005年2月。

関連項目