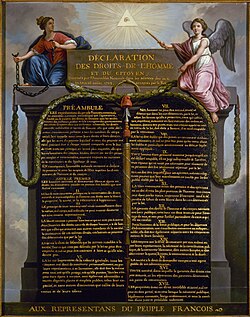

人間と市民の権利の宣言 人間と市民の権利の宣言(にんげんとしみんのけんりのせんげん、仏: Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen)は、人間の自由と平等、人民主権、言論の自由、三権分立、所有権の神聖など17条からなるフランス革命の基本原則を記したものである。単に人権宣言(じんけんせんげん)とも呼ばれ、通常は世界人権宣言などの他の人権宣言と区別するためにフランス人権宣言と呼ばれる。 憲法制定への第一段階として、1789年8月26日に憲法制定国民議会によって採択された。 宣言の採択ラファイエットによって宣言が起草された当時、宣言は絶対王政から立憲君主制への移行の一部、つまり憲法制定の前段階として意図されていた。1789年の理念を体現するもので、1791年憲法の基調となった。しかしすぐにフランス王国は共和制になり憲法も代わったので、この文書は2度も全面的な修正をうけた。基本精神は残しつつも、1789年の人権宣言が法体系のなかに組み込まれていた時期は短い。 宣言で述べられた諸原理は、個人主義やロックの抵抗権の考え方、ルソーによって理論化された社会契約、モンテスキューによって支持された権力分立といった啓蒙時代の哲学的、政治学的諸原理に由来する。 宣言は、ジョージ・メイソンの手になる1776年6月12日に採択されたバージニア権利章典や、1776年7月のアメリカ独立宣言にもまた基づいている。 宣言の要旨諸原理のこの言明は、かつて起こったよりも非常に過激な社会の再秩序化(re-ordering of society)の核心を含んでいる。バスティーユ襲撃から6週間そして封建制廃止から3週間後、宣言は国民主権と機会均等の教義を押し出た。すなわち、

これは、君主政の政治的理論が王権神授説であった前革命的状況と対照をなしている。

重ねて、これは三部会(上級聖職者つまり司教・司祭・助祭、貴族、そして第三身分として知られる残余の人々。前二者が特権を持つ)における社会の前革命的区分と好対照をなしている。特に、貴族や他の特権階級に生まれ、そのために特別な権利を享受する(あるいは剥奪される)という人民の理念と矛盾をなす。 全ての市民は「自由、所有、安全、圧制への抵抗」の権利を付与されている。宣言は、「…各人の自然権の行使は、社会の他の構成員にこれらの同一の権利の享受を保証するという限界だけしか持たない」という事実に法の必要が由来することを論じている。従って、宣言は、法を「一般意志の表明」として見、権利のこの平等性を促進することと「社会に対して害のある行為だけ」を禁止することを意図していた。そして、

宣言はまた、先行するアメリカ合衆国憲法や同年に提案された権利章典に類似のいくつかの条項を提出していた。合衆国憲法のように、宣言は、共同の防衛に備える必要についての議論と課税についてのいくつかの広範な原理を述べている。宣言はまた、いかに公益信託を果たしたかに関する公的行為者 (public agents) からの説明への公的権利 (public right) を明示している。合衆国権利章典のように、宣言は、刑法の「事後的な ex post facto」適用に備え、無罪の推定、言論と出版の自由、「[宗教上の意見の]表明は法によって設立された公的秩序を乱さないことを規定された」信教の自由の少し弱い保証といった原理を打ち出している。宣言は、収用権 (public right of eminent domain) に反対して所有権 (rights of property) を主張している。すなわち、

ただし、この宣言において人権が保障されていたのは、「市民権を持つ白人の男性」のみである(Homme=「人」=「男性」、Citoyen=「男性市民」)。これは、当時の女性や奴隷、有色人種を完全な人間として見なさないという観念に基づくものである。これに対し、劇作家オランプ・ド・グージュは、女性にも市民権を与えてその人権を保障するよう要求する、人権宣言を模した17か条からなる宣言文「女権宣言」(女性および女性市民の権利宣言、フランス語: Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne)を発表した[1]。 今日への影響フランス共和国憲法(1958年10月4日に採択。別名「第五共和政憲法」)の前文によれば、宣言に述べられた諸原理は立憲的価値 (constitutional value) をもっている。多くの法律や規則は、それらが「憲法院」(Conseil Constitutionnel) や国務院 (コンセイユ・デタ Conseil d'Etat) によって解釈されうるようなそれらの原理に従っていなかったためにとり消された。 1789年の宣言における多くの原理は、現今でも広範囲に及ぶ含蓄をもつ。市民間での不要な差を設けるようにみえる課税の立法や実施は、反立憲的として取り消される。また、民族的な根拠での積極的差別是正措置 (positive discrimination) の提案は、その内容が実施された場合、生まれによってより多くの権利を享受する人々の民族的範疇を設けることになるために、平等の原理を侵害するとして却下される。 遺物2003年、ユネスコは「世界の記憶」に1789年の宣言の文書を登録した。 翻訳

出典

関連文献

関連項目外部リンク

|

Portal di Ensiklopedia Dunia