初期王朝時代 (メソポタミア)

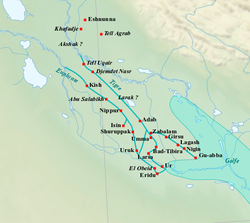

初期王朝時代(しょきおうちょうじだい、ED時代またはED)はメソポタミア(現イラク)の考古学的な文化であり、一般的には紀元前2900年ごろから紀元前2350年ごろまでを指す。この時代の前にはウルク期とジェムデト・ナスル期が存在した。この時代は文字の発達や最初の都市、国家の形成が見られる。初期王朝時代の特徴は、複数の都市国家が存在しているというものである。こうした小規模な都市国家は比較的単純な構造を有しており、時間経過とともに発達し、結束を強めていった。このような都市国家の発達は最終的に、後のアッカド帝国初代君主、サルゴン統治下での広範的なメソポタミア統一へと繋がった。初期王朝時代の都市国家は政治的には統一されていなかった。しかし文化においては、比較的均質な物質文化を共有していた。メソポタミア南部に位置していたシュメール人の都市、ウルク、ウル、ラガシュ、ウンマ、ニップルは非常に強力かつ影響力を有していた。北部と西部にはキシュ、マリ、ナガル、エブラを中心とした都市国家が広がっていた。 メソポタミア中部および南部の研究は長い間、周辺地域の研究よりも優先されて行われてきた。これらの考古学的な遺跡はギルスのものが注目される傾向にあるが、それ以外にもエシュヌンナ、ハファージャ、ウルなど多くの遺跡が19世紀ごろから発掘されてきた。こうした発掘調査によって楔形文字の文書やその他にも重要な遺物が発掘された。その結果、この地域は周辺地域と比較すると多くのことが知られていたが、エブラでの発掘調査とその記録が公開された。これによりメソポタミア北部、シリア西部、そしてイラン南西部など周辺地域がより注目され、メソポタミア中部と南部のみを調査するという見方から大きく変わった。このような新発見により、メソポタミア南部は周辺地域と多くの社会文化における発展を共有していたこと、古代オリエント全体が物質的な製品や考え方が循環する交換ネットワークに参加していたことが判明した。 研究史オランダの考古学者ヘンリ・フランクフォートがメソポタミアの初期王朝時代(ED)という用語を作成した。この命名規則はエジプトの初期王朝時代(ED)からの借用であり、同名が付けられた[2]。この時代区分策定は、ヘンリ・フランクフォートが実施した発掘調査中に策定された。1930年代にイラクのディヤーラ地方に位置するテル・ハファージャ、テル・アグラブ、テル・アスマルの考古学遺跡において発掘調査をしていた時のことだった。この発掘調査はシカゴ大学東洋研究所に依頼されて行ったものである[3]。  初期王朝時代は初期王朝時代Ⅰ、II、IIIというより細かい時代区分に分けることが出来る。この区分はテル・アスマルのアブー神殿が時間の経過により完全に変化したことに基づいている。この神殿は全く同じ場所に複数回再建されていたのだ[3] 。20世紀に入ると、多くの考古学者がイラクとシリア両国で発掘された、紀元前3000年ごろから紀元前2000年ごろの考古学的遺跡にこのⅠからIIIの体系を適用しようと試みた。しかしながら、イラクに位置する他の遺跡から得られた証拠は、ディヤーラー川流域にて再構築された初期王朝時代IからIIIの時代区分を、他地域に直接適用させることは不可能と示している。 シリアでの研究によって、シリアの発展はディヤーラー川流域やイラク南部の発展とは大きく異なっており、従来のメソポタミア南部年代学はシリアにとって役に立たないものであることが分かった。1990年代から2000年代にかけて、様々な学者が地元であるメソポタミア北部の年代学を試み、初期ジャジーラ(EJ)0~V年代学が成立した[2][3]。 時代区分初期王朝時代の前にはジェムデト・ナスル時代があり、後にはアッカド時代が続く。このアッカド時代に初めて、メソポタミアの大部分が1人の支配者の下で統一された。現在、中年代説によると、初期王朝時代は紀元前2900年から紀元前2350年ごろとされている。これは学者の間で広く受け入れられている説である。対して、低年代説では紀元前2800年ごろから紀元前2230年ごろとされているが、これは学者の間ではあまり受け入れられていない[2][4]。初期王朝時代(ED)は、初期王朝時代 I、初期王朝時代 II、初期王朝時代 IIIa、初期王朝時代 IIIbという時期に分けることができる。初期王朝時代 IからIIIはメソポタミア北部の初期ジャジーラ(EJ)IからIIIとほぼ同時期にあたる[2]。初期王朝時代の詳細な区分については、学者によって異なっており、初期王朝時代 IIを除いて初期王朝時代前期と初期王朝時代後期を使用する学者もいる、また、初期王朝時代 Iの期間を長くし、初期王朝時代IIIの期間を早い時期からとする学者もいる[2][3][5][6]。 近東における多くの歴史における時代は、アッカド時代やウル第三王朝など、当時の支配的な政治勢力に由来して名付けられている。しかし、初期王朝時代の場合はその限りではない。それは、この時代区分は考古学的区分であり、政治的発展の反映ではなく、陶器や象形文字などの考古学的な記録によって認識される変化に基づいているためである。また、初期王朝時代の政治史は大半が不明であることも理由の一つだ。考古学における下位区分と同様、政治的な出来事の再構築についても、研究者達の間で激しい議論が交わされている。

初期王朝時代 I(紀元前2900年から紀元前2750/2700年)はその後の時代区分と比較するとあまり知られていない。メソポタミア南部では、ウルク期(紀元前3300年から紀元前3100年)とジェムデト・ナスル期(紀元前3100年から紀元前2900年)の後期とその特徴を共有している[8] 。また、メソポタミア南部のディヤーラー川沿いの遺跡に見られる緋色の陶器の文化、メソポタミア北部のニネヴェⅤ期文化、およびイラン南西部の原エラム文化と同時代でもある[9]。 初期王朝時代 II(紀元前2750/2700から2600年)になると、メソポタミア南部では新たな芸術的伝承が生まれる。これらの伝承は周辺地域に影響を与えた。また、歴史的伝承によると、この時代にはルガルバンダ、エンメルカル、アッガなど、伝説上の王たちがメソポタミアを統治した時代にあたる。考古学的には、この時期についてのメソポタミア南部の発掘調査は十分に立証されておらず、一部の研究者は発掘調査による実証を完全に放棄している[10]。 初期王朝時代 III(紀元前2600年から紀元前2300年)では、文字の使用が広まり、社会格差も大きくなっていった。メソポタミア北部やイラン南西部ではより大きな政治的組織が発達した。また、ウルの王墓やファラとアブー・サラビーフで発見された文書の起源は初期王朝時代IIIaまで遡る。一方で、初期王朝時代IIIbはイラクのギルス(ラガシュの一部とシリアのエブラに残された記録によって多くのことが知られている。 初期王朝時代の終結は考古学的にではなく、政治的な定義がなされている。サルゴンと彼の後継者による征服がイラク、シリア、そしてイラン全土の政治的均衡を崩したことをその終結としている。こうした征服はアッカド王ナラム・シンの治世まで何年も継続し、初期王朝時代から続いた征服を土台として行われていた。しかし、考古学的な文脈の中で初期王朝時代からの移行を正確に特定することは極めて困難である。陶器や建築といった考古学的な証拠のみを用いて、遺跡を初期王朝時代IIIのものかアッカド時代のものかを判断することは事実上不可能と言える[11][12][13][14]。 歴史→詳細は「シュメール」および「シュメール § 初期王朝時代」を参照

初期王朝時代の同時代史料を用いて政治史を再構築していくという試みは不可能である。王碑文からは様々な都市国家間の紛争や関係性を垣間見ることしかできない。むしろ、統治者たちの関心は神殿の建築や修復、神々への供物などの宗教的な活動を賛美することにあった。 初期王朝時代 IおよびIIの時代については、戦争や外交などについて記した同時代史料は存在していない。政治史を再構築することが出来るような、同時代の文書が得られるようになるのは、初期王朝時代 IIIの末期のみである。特に、ラガシュとエブラについては多くの記録が残っている。また、ウル、テル・ベイダル、テル・ファラ、アブー・サラビフ、マリでもわずかながら粘土板が発見されている[6]。これらの記録は、メソポタミアの都市国家が常に外交的な接触をしており、政治的、或いは宗教的な同盟関係に至っていたことを示唆している。時には、ある国家が他国に対して覇権を握ることもあり、アッカド帝国台頭の前兆となった。 シュメール王名表の成立は紀元前2000年紀初頭に遡る。この王名表は初期王朝時代まで遡る、様々なシュメール諸都市における王朝の王権継承によって構成されている。つまり、各王朝が台頭し、地域支配を実現し、次の王朝に代わられるという内容を繰り返しているのだ。王名表は、後のメソポタミアの王たちが自らの支配を正当化するために用いられていた。一方で、含まれている情報の多くは架空のものであり、他の経済文書などと照合することが出来るのは一部のみである。よって、初期王朝時代の歴史文書としての利用は難しい[6]。 対外関係 初期王朝時代のシュメールにおける都市国家は、政治的には分裂していたものの、文化的なアイデンティティに関しては共通していた、または共有されていた可能性がある。このような概念は「カラム」あるいは「キエンギ(ル)」と言い表された[15]。数多くの文書や円筒印章は、シュメールの都市国家には同盟関係または、隣保同盟が存在していたことを示している。例えば、ウルの円筒印章には、他の都市を表す印が刻まれている。同様の印は、ジェムデト・ナスル、ウルク、スサでも発見された[16]。また、全く同じ都市を示した印が刻まれていたものもある。これはウル第三王朝のバル義務に類似した、特定の都市が主要なシュメールの神殿に供物を届ける制度に関連したものであると考えられる[17]。  初期王朝時代 IIIaのシュルッパクにおける文書は、「キエンギ(ル)」同盟の存在を裏付けている。この同盟には、ウンマ、ラガシュ、ウルク、ニップル、アダブなどが含まれていた。キシュは指導的な立ち位置にあったと考えられ、これに対してシュルッパクは行政における中心地であった可能性がある。同盟の代表者たちはニップルに集まったかもしれないが、定かなことではない。この同盟は、各都市が同盟に派兵するという内容から、経済的、軍事的協力関係に重きを置いていたと考えられる[18]。キシュの優位性については、キシュの支配者メシリム(紀元前2500年ごろ)が、ラガシュとウンマの衝突の中で仲裁をしたという事実によって示されている。しかしながら、後のラガシュとウンマの紛争においては状況が異なっていたようで、キシュの高い地位は、全期間維持できたものか否かは不明である。後の時代、他都市の支配者たちは、覇権的な野心を強める為、もしくは都市の象徴的な価値の為に、「キシュ王」という称号を用いるようになった[19][15]。 この時代の文書には、広範囲にわたる外交ネットワークの最も古い痕跡が残されている[20]。例えば、粘土釘に記されたラガシュのエンメテナ王とウルクのルガルキギネドゥドゥ王の平和条約は、最古の平和条約である[15]。また、ギルスの粘土板には王宮と外国双方の返礼品が記録されている。例としては、ラガシュのルガルアンダ王の妻バラナムタッラがアダブやディルムンの王妃と贈答品の交換をしていたことが挙げられる[21]。 戦争歴史上最古の戦争の記録は、紀元前2700年ごろ、初期王朝時代のメソポタミアでシュメールとエラムの軍が衝突したものである。記録によると、シュメール人はキシュ王エンメバラゲシの指揮下でエラム人を打ち負かし、「エラムの武器を戦利品として持ち帰った」とされている。 後世の文書や同時代の情報源から政治的出来事についての情報が得られるようになったのは、初期王朝時代の後半に差しかかってからになる。シュメールの英雄物語や、シュメール王名表など、紀元前3000年紀末の文書は、初期王朝時代 IIに発生したと考えられる出来事や軍事的な衝突も反映している。例えば、ウルク王ギルガメシュとその宿敵であるエンメバラゲシやアッガのような伝説上の人物による治世は、初期王朝時代 IIまで遡ってみることが出来る[22]。このような半伝説的な物語は、シュメールのウルクとセムのキシュという2つの大国が支配をしていた時代の存在を示している。しかしながら、こうした「英雄時代」の王の実在については議論が続いている状態である[15][23]。   メソポタミアにおける当時の政治的出来事について、信憑性の高い情報は初期王朝時代 IIIbのもののみになる。ラガシュから多くの文書が発見されており、耕作地の支配をめぐってウンマと衝突を繰り返したことが詳細に記されている[24]。しかしながら、ラガシュ王も、その敵対者であったウンマ王も、シュメール王名表には記されていない。このことは、この2国が当時は強大な力を持っていたものの、後に忘れ去られたことを示唆している。 ラガシュの王碑文は、他のメソポタミア南部の都市国家や、より離れた地の王国との戦争についても言及されている。遠方の王国としては、マリ、スバルトゥ、エラムなどが挙げられている。こうした戦いは、歴史におけるこの段階で既に強大な国家が広い領土を支配する傾向が出来ていたことを示している。例を挙げると、ラガシュ王エアンナトゥムは紀元前2450年ごろにマリとエラムを破り、ウルク王エンシャクシュアンナはキシュを占領し、紀元前2350年ごろには、キシュ王エンビ・イシュタルを投獄した。また、ウルクとウンマの王であるルガルザゲシは、紀元前2358年ごろにメソポタミア南部の大部分を自らの領土とした。都市国家同士が興亡する時代は、アッカド王サルゴンによってアッカド帝国が成立したことにより終焉を迎えた(中年代説)[15][19]。 周辺地域メソポタミア北部とシリアにおける政治史は、エブラで発見された王室の記録から知ることが出来る。この時代において支配的な国家だったのはエブラ、マリ、ナガーであった。最も古い文書によると、エブラはマリに供物を治めていたが、エブラがマリに対して軍事的勝利を飾った後は、奉納する供物の量を減らすことが出来たとされている[25][26] 。ユーフラテス川上流に位置するエマルやアバルサル(正確な位置は不明)は、エブラの従属国であった。エブラとナガーは互いに贈答品を交換し、エブラ王の娘とナガ―王の息子の間で王室同士による婚姻が成立した。エブラの記録には、キシュやハマズィなど、遠方の王国からの書簡も含まれているが、エブラ付近に同名の都市があった可能性も否定できない。多くの点で、この時期における古代近東広域における外交による交流は、アマルナ文書で知られる古代エジプトの紀元前二千年紀の外交と類似点が見られる[27]。 最近の発見2020年3月、ギルス遺跡にて考古学者たちは、壊れた状態の儀式用の陶器製のカップ、ボウル、壺、動物の骨、儀式的な宴会跡が埋められた5000年前の宗教的地域を発見した。こうした遺物は300個以上にのぼり、ニンギルス神に捧げられたと考えられる。遺物の1つはアヒルの形をした青銅製の像であり、目は樹皮で作られている。これはナンシェ神に捧げられたと考えられている[28] 。 王と支配者初期王朝時代の前にはウルク期(紀元前4000年ごろ~紀元前3100年ごろ)とジェムデト・ナスル期(紀元前3100年ごろ~紀元前2900年ごろ)がある。初期王朝時代(紀元前2900年ごろ~紀元前2350年)の後には、アッカド帝国(紀元前2350年ごろ~紀元前2154年)が台頭した。

地理的背景メソポタミア南部 メソポタミア南部におけるウルク期には、初期の都市、国家構造、統治機構、そして文字が出現した。こうした機構の実在は、初期王朝時代に証明された。 メソポタミア南部における人口の民族性について述べられるようになるのは、初期王朝時代になってからとなる。この時代のテキストには、言語同士を区別するための発音記号が十分に含まれているためである。こうしたテキストには人名も含まれており、民族的なアイデンティティに結びついている可能性もある。文献によると、メソポタミア南部はシュメール人によって支配されていたことが示唆される。また、このシュメール人たちは主に非セム系孤立言語(シュメール語)を話していたと考えられる。しかし、シュメール語がウルク期に使われていたかどうかは、議論の余地がある[19]。   文献によると、メソポタミア南部の上流域には、セム系の人々が存在していたと考えられる。この文献には古代アッカド語と特定されている人名や単語が含まれていた。しかし、アッカド帝国成立以前の時代において「アッカド人」という用語を使用することは問題である[なぜ?]とされている。代わりに、この古代アッカド時代のことをキシュ(初期王朝時代において、もっとも強力だったと考えられる都市)にちなんで、「キシュ文明」と呼称することが提案されている[30][31][32] 。初期王朝時代におけるシュメール人の影響は比類なきものであったが、シュメールとアッカド、これら二つの地域は政治的・社会経済的構造も異なっていた。 メソポタミア南部の農業は集約灌漑(intensive irrigation)に依存していた。栽培品種の中には大麦やナツメヤシを含まれている。こうした作物は農園と果樹園が組み合わさった場所で栽培されていた。畜産業においては羊や山羊を重視していた[33]。このような農業システムは、古代近東全体において最も生産性の高いシステムであったと考えられる。また、この農業システムは高度に都市化した社会の発展を可能にした。さらに、シュメールの一部地域では、初期王朝時代III期の間に都市中心部の人口が全人口の4分の3を占めていたと推測されている[34][35]。  この時代のもっとも有力な政治構造は、大規模な都市中心地が周囲の農村地域を支配する形の都市国家である。こうした都市国家の領土は、同様の支配構造に沿って組織された他の都市国家によって区切られていた。最も重要な中心地は、ウルク、ウル、ラガシュ、アダブ、ウンマであった。この時期の文献によると、隣接する都市国家、特にラガシュとウンマの間で紛争が繰り返し発生していたことが記録されている。 北部、セム系の人々が優位に立っていた地域では、状況は異なるものだったと考えられる。この地域におけるキシュは大規模な領土を有する都市国家であり、マリやアクシャクなどの強大な政治組織とも競合していたと推測されている[15][19]。 初期王朝時代について比較的よく知られているもう一つの地域を挙げるとするならば、ディヤーラー川流域だ。この地域は周辺地域と同様に、緋色の陶器の生産地だった。緋色の陶器とは、自然や擬人化された人物が表された幾何学的なモチーフを特徴としている彩色陶器の一種である。ハムリン山脈では、テル・グッバやテル・マッドゥールなどに要塞が築かれた。こうした要塞はメソポタミア南部からイラン高原に及ぶ主要交易路を守るために築かれたものと考えられている[誰によって?]。この地域の主要な初期王朝時代遺跡としては、テル・アスマルとハファージャが挙げられる。政治構造は不明だが、この地域の都市はメソポタミア南部のより大規模な都市国家から文化的な影響を受けている[8][36][37]。 周辺地域メソポタミア北部とシリア中部紀元前3000年紀初頭、ニネヴェⅤ期文化がユーフラテス川中流域とメソポタミア北部に栄えた。この文化圏は東はヨルガン・テペ、西はハブール・トライアングル(ハブール川上流域を指す)にまで及んだ。ニネヴェⅤ期は初期王朝時代 Iと同時期に興り、この地域における都市化の重要段階となった[36][38]。また、この時代は地方分権化の段階を経験したと考えられる。紀元前4000年紀末に存在していたような大規模な巨大建築物や複雑な行政システムが不在であることからも、このことが伺える。 主要な都市遺跡における大幅な規模拡大は紀元前2700年にはじまり、紀元前2500年以降は加速を見せた。こうした都市遺跡はやがて政治的影響圏である町や村が周囲を囲むようになった。このことは多くの政治組織がこの地域に拠点を置いていることを示唆している。テル・フエラやテル・ベイダルなどメソポタミア北部の遺跡の多くは、主要な遺丘が円形になった下町に囲まれているという設計がされていた。ドイツの考古学者、マックス・フォン・オッペンハイムはこの地をKranzhügel、「カップとソーサーの丘」と名付けた[要出典]。この時代の主要な遺跡としては、ジャジーラのテル・ブラク(ナガル)、テル・モザン、テル・レイラン、チャガル・バザール、ユーフラテス川中流域のマリが挙げられる[39]。   シリア西部における都市化の進行は、紀元前3000年紀に特に顕著なものとなる。テル・バナト、テル・ハディディ、ウンム・エル・マッラ、カトナ、エブラ、アル・ラウダなどの遺跡は、初期の国家構造を発展させた。このことはエブラに関する文書からも裏付けられている。また、この時代になると宮殿、寺院、記念碑的墓などの巨大な記念碑的建造物が出現した。これらの出現は、権力を有する地方エリート層の存在を証明するものとも言える[40]。 マリとエブラ、2都市の歴史的記録が、この地域の記録のほぼ全てを占めている。マリの発掘者によると、ユーフラテス川中流域に位置する円形都市は、メソポタミア南部の初期王朝時代 I の頃に無から創造されたという[33][41][42]。マリはこの時代における中東の主要都市の1つであり、紀元前24世紀にはエブラとの戦争を何度も繰り返した。初期王朝時代 IIIb期におけるエブラの記録によると、文字も国家もかなり発達していたことが示されている。このことは、この地域が発見される前には考えられなかったことである。しかしながら、エブラの遺跡自体からは、この時代の建物はほとんど発掘されていない[33][41][43]。 このような王国の領土は、メソポタミア南部の国家の領土よりも、はるかに広大なものだった。しかし、人口密度は南部よりも断然低かった。南部では自給自足農業(subsistence agriculture)や牧畜がより集中して行われていたためと考えられる。西に向かうにつれて、農業は「地中海的」な様相になっていく。エブラではオリーブやブドウの栽培は非常に重要だった。また、シュメールの影響はマリとエブラでは顕著なものであった。同時に、セム系の住人が住むこの地域はキシュ文明と同様の特徴を有しつつ、独自の文化的特徴も有していた[30][31][32]。 イラン高原イラン南西部では、原エラム時代が初期王朝時代前半に相当する。この時期の特徴としては先住民による芸術、未解読文字、ロレスターン州の精巧な金属工学技術が挙げられる。このような文化は紀元前三千年紀中ごろになると見られなくなり、生活様式は定住生活(Sedentism)から移動を伴うものへと変わっていった。原エラム時代の社会政治的な状況は十分に理解されているとは言えない。文書証拠の不在や、この時代を対象とした考古学的発掘が行われていないためである。メソポタミア側の文書によると、シュメールの王たちがこの地域の政治的組織と関係性があったことが示唆されている。ウルク王に関する伝説の中でアラッタとの戦闘に言及されていることが、その例と言える。なお、2017年現在、アラッタの位置は特定されていないものの、イラン南西部に位置していると考えられている[要出典]。  紀元前三千年紀の中ごろにおけるエラムは、ロレスターン南部とフーゼスターン北部が強力な政治的組織として台頭した[44][15] 。スーサ(IV期)はエラムの中心地であり、イラン南西部とメソポタミア南部を結ぶ重要な玄関口であった。ハマズィはエラムの北もしくは東に位置するザクロス山脈に位置し、ハラブジャ近郊の大ザブ川とディヤーラー川の間に位置していたと考えられる[15]。 この地域は紀元前三千年紀にジーロフト文化が出現した地域でもある。しかし、この文化は考古学遺跡の発掘や盗掘によって、未だ大部分は不明である[45]。さらに北や東の地域は、スズ(イラン中部とヒンドゥークシュ山脈)やラピスラズリ(トルクメニスタンとアフガニスタン北部)の存在があった。こうした鉱物の存在により、この時代の国際貿易において重要な参加者となっていた。テペ・シアルク、トゥレング・テペ、テペ・ヒッサール、ナマズガ・テペ、アルティンテペ、シャフレ・ソフテ、ムンディガクなどの集落では、地域的な交流や生産の中心地としての機能は果たしていたものの、より大きな政治的組織の中心地となったことはなかったと考えられる[41][46][47]。 ペルシア湾ペルシア湾における海上交易のさらなる発展は、メソポタミア南部と他地域との接触を増加させることになる。前時代からは、現在のオマーン(古代の文献ではマガンと記されている)でオアシス居住システムが発達していた。このシステムでは、常時水が供給される地での灌漑農業に依存していた。交易ネットワークの中で、マガンが良い地位を占めていたのは、銅鉱床があったことによる。このような鉱床は山岳地帯、特にヒーリー付近に位置しており、銅工房や記念碑的墓が発掘されており、この地域の豊かさを証明している。 さらに西へ行くとディルムンと呼ばれた地域があり、この地域は現在のバーレーンに相当する。しかしながら、ディルムンは初期王朝時代当時のテキストにて言及されている一方、この時代の遺跡は発掘されていない。このことは、ディルムンは海上交易ネットワークにおける通過地点であった、沿岸地域だったことを示唆している[8][41]。 インダス川流域 →「インダス文明」も参照

ペルシア湾岸における海上交易はインダス文明の栄えていたインド亜大陸東部まで拡大した[41]。この交易は紀元前三千年紀より始まり、アッカド時代とウル第三王朝時代に最盛期を迎えた。 ウル第一王朝の王墓から発見された出土品によると、この時代における外国との貿易は特に活発であり、多くの資材が他地域からもたらされていたことが分かる。カーネリアンはおそらくインダスまたはイラン、ラピスラズリはアフガニスタン、銀はトルコ、銅はオマーン、金はエジプト、ヌビア、トルコ、イランなど様々な場所から採取されたものである[49]。紀元前2690年から紀元前2400年ごろのウルの王墓で発見された、インダスに由来するカーネリアンのビーズは、インダスとメソポタミアの関係性を示す例となっている[50]。特に白い刻み込みの模様があるカーネリアンのビーズは、インダス川流域から輸入されたものであり、ハラッパー人によって発明された技巧によって作られたものと考えられる[48]。こうした資材は、ウルの工房で装飾品や儀式用の製品の作成に使用されていた[49]。 ウル第一王朝は、王墓の豪華さからも分かる通り、莫大な富を有していた。これはウルがインドとの交易において主要な港として機能し、莫大な量の金、カーネリアン、ラピスラズリを輸入および取引するための戦略的立ち位置にあったためではないか、と考えられる[51]。ウルの王墓と比較してみると、キシュ王の墓所は豪華なものではなかった[51]。高い船首のシュメール人の船は、交易のためにインダス川流域に位置していたと考えられるメルッハまで航海していた可能性がある[51]。 政治と経済統治各都市は特定の守護神のために捧げられた神殿を中心として形成され、「ルガル」(王)、「エンシ」(司祭)の両方、もしくは片方によって統治されていた。統治者は都市神により決定され、統治権は都市から都市へと移っていくものと考えられていた[52]。ニップルの司祭職たちの覇権は、シュメール都市の競合している王朝間を移動していた。伝統的には、司祭職の覇権が移っていった都市にはエリドゥ、バドティビラ、ラルサ、シッパル、シュルッパク、キシュ、ウルク、ウル、アダブ、アクシャクも含まれている。ティグリス・ユーフラテス川流域外に位置する、関係性のある都市には、ハマズィ朝ハマズィ、アワン(現イラン)、マリ(現シリアだが、シュメール王名表によると初期王朝時代 IIに「王権を執行した」とある)などが見られる。  トーキル・ヤコブセン(Thorkild Jacobsen)はシュメールの叙事詩、神話、そして歴史的記録を参照し、「原始的民主主義」と定義づけた。ヤコブセンは多数の自由市民である男性によって決定がなされる政治形態について述べた。専門化は見られず、権力構造も緩やかなものであった。ウルク第一王朝のギルガメシュのような王たちも、専制政治は行っていなかった。むしろ、この時代の王たちは老人評議会や青年評議会と共に統治をしており、彼らは武器を所有した自由市民であったと考えられる。王は重要な決議について評議会に相談していた。相談内容には戦争を起こすか否かも含まれていた[53][54]。ヤコブセンは民主主義を原始的君主と貴族階級の男性の関係性として定義したが、この定義は疑問視されている[55]。ヤコブセンは現在入手できる証拠からでは「メソポタミア民主主義」と「原始寡頭制」を区別することは出来ない、と認めた[56]。 「ルガル」(シュメール語:𒈗、シュメール表語文字の合字:「𒃲」「大きい」、「偉大な」を意味する/「𒇽」「人」、シュメール語の称号で「王」や「統治者」)はシュメール都市国家の支配者に与えられる3つの王号のうちの1つ。残り2つの王号は「エン」と「エンシ」。 一般的に、「ルガル」の記号は「王」を意味する表語文字として理解されるようになった。シュメール語における「ルガル」は船や畑などの「所持者」、或いは組織や家族の「主人」を意味していた[57]。楔形文字における「ルガル」の記号はテキスト内においては限定詞として機能し、後に続く名前が王のものであることを意味していた。 メソポタミアにおける初期王朝時代、「ルガル」の定義が何だったのかは不明である。都市国家の支配者は通常、「エンシ」と呼ばれていた。しかしながら、複数の都市国家をまとめて支配する者は、「ルガル」と呼称されていた可能性がある。また、ルガルとは「傑出した資質を有する裕福な地主の家出身の若者」を意味していた可能性もある[要出典]。 ヤコブセンは「ルガル」を選挙で選出された戦争指導者、「エン」を選挙で選出された、対外関係に関心を持つ支配者と区別した。ルガルの職務は、軍事的な防衛、国境紛争の仲裁、式典や儀式に関する活動が含まれていたと考えられる。ルガルの死後は、死亡したルガルの長男が後継ぎとなった[57][58]。「ルガル」の王号を有する最古の支配者には、キシュ王エンメバラゲシ、メシリム、メスカラムドゥグ、ウル王メスアンネパダ、そして彼の後継者数人が含まれる。 エンシ(シュメール語: 𒑐𒋼𒋛、「農地の支配者」の意)[59]は都市の支配者、または王子に与えられた王号である。人々は、エンシが都市の守護神を直接代表する者であると理解していた[60]。元々、「エンシ」という言葉は特にラガシュとウンマの支配者と関係していた可能性がある[61]。だが、ラガシュにおいて、「ルガル」はラガシュの都市神であるニンギルスを指すこともあった。 エン(シュメール語:𒂗、シュメール語の楔形文字で「支配者」または「神官」を意味する)は都市神の高位の神官、あるいは女神官を指す[62]。ウルク支配者の王号の1つであった可能性もある。「エンシ」、「エン」、「ルガル」はそれぞれ、ラガシュ、ウルク、ウルの支配者を指す現地用語であったとも考えられる。 神殿→「シュメール神話」も参照

最初期の2都市、エリドゥとウルクの中心には泥レンガ製の大規模な神殿群が発達した。初期の集落の神殿は小規模なものとして発達していたが、初期王朝時代までには神殿が都市の中で最も印象的な建造物となり、多様な神々のために捧げられた。 各都市には少なくとも1柱は主要な神が存在していた。初期王朝時代のシュメールは運河と境界標によって13ほどの独立した都市に分けられていた[要出典]。 人口  シュメール最大都市の1つであるウルクの人口は、最盛期になると5万から8万人程度であったと推定されている[64]。シュメールの他都市と大規模な農業人口を考慮すると、シュメールの推定人口は80万人から150万人と考えられる。また、当時の世界人口は推定2700万人程度と考えられている。 法律→詳細は「楔形文字法」を参照

ウルカギナ法典都市国家ラガシュのエンシ、ウルカギナは汚職行為撲滅を狙った改革がよく知られている。また、ウルカギナ法典は時に歴史上最古の記録に残っている法典として引用されることもある。このウルカギナ法典は高いレベルでの自由と平等を実現することを試みた最初の統治体制改革の例として、広く称賛されている[65]。ウルカギナ法典のテキスト自体は未発見であるものの、内容の大半は他テキストの言及内容から推測することができる。ウルカギナ法典において、ウルカギナは未亡人と孤児の税金を免除し、都市に葬儀費用(死者が冥界の旅をするための儀式的な飲食物、献酒を含む)を強制し、富裕層が貧困層から物品を購入する場合は、銀で支払いをしなければならないとした。貧困層が物品を売ることを拒んだ場合、権力者(富裕層あるいは神官)はこれを強制することはできなかった[66]。ウルカギナ法典は神官と大地主の権力を制限し、高利貸、重荷になる制限、飢餓、窃盗、殺人、人々の財産と身体に関する押収に関する措置を確立した。ウルカギナ法典では次のように述べられている「未亡人も孤児も権力者の言いなりにはならず」。 ウルカギナは上流階級の権力拡大を抑制することを狙った法整備を行った。しかし彼の治世下では上流階級や王族女性はさらに影響力と高い地位による名声を拡大させていったと考えられている。ウルカギナは王家の「女性の家」の人数を約50人から約1500人に増員し、この家を「バウ女神の家」と改名した。ウルカギナは前の神官より没収した広大な領地をこの家の神官に与え、この家を妻であるシャシャあるいはシャグシャグの監督下に置いた[67]。ウルカギナ王の治世2年には、ウルカギナの妻はバラナムタッラの葬儀を執り行っている。この人物は先代王の王妃であり、重要人物であった。 こうした改革に加え、ウルカギナの現存している他の法令のうち、2つがここ数十年間にわたり論争を巻き起こしている。これらの法令は1964年にサミュエル・クレイマーによって初めて翻訳、出版された。

ウルカギナの法には、男性の不貞行為に関する罰則に相当する法律は残されていない。こうした断片記録の発見から、現代の批評家の中にはこの法を「女卑に関する最初の文書的証拠」と主張する者もいる[69]。 改革文書 以下は「改革文書」からの抜粋。

交易→詳細は「ウル § 社会と文化」を参照

ウルへの輸入品は近東と旧世界からもたらされていた。トルコ産の黒曜石、アフガニスタンのバダフシャーン地方のラピスラズリ、バーレーン産のビーズ、インドのインダス文字が刻まれた印章などの品が発見されている。金属類は輸入されていた。シュメールの石工や宝石彫刻師は金、銀、ラピスラズリ[70]、緑泥石、象牙、鉄、カーネリアンを使用していた。ウルの女王プアビの王墓からはモザンビーク産の天然樹脂が発見されている。 ウルの文化と交易の関係性は輸入品という考古学的発見を反映している。初期王朝時代 III期には、地理的に離れた地の品が発見されている。その中には金、銀、ラピスラズリ、カーネリアンも含まれている。こうした種類の品はメソポタミアでは発見されていなかった。 金製品はウル王族の墓、王族の宝庫や神殿で発見されており、権威的で宗教的な式典が行われていたことが指摘される。発見されている金製品は個人用の装飾品、武器、道具、金属薄板の円筒印章、縁模様のあるボウル、ゴブレット、ザルガイの殻を模したもの、彫刻などが含まれる。 銀製品はベルト、器、髪飾り、ピン、武器、ザルガイ、彫刻が発見された。銀の起源については文学的な言及や物理的な手掛かりが残っていない。 ラピスラズリは宝石、飾り用の板、ゲーム盤、リラ(竪琴のような楽器を指す)、ダチョウの卵容器、「牡山羊の像」のような大型彫刻の一部にも用いられている。大きな品には、注ぎ口つきの杯、短剣の柄、砥石などがあり、高い身分を物語っている。 緑泥石の石器は初期王朝時代のものも多く発見されている。その中にはディスクビーズ、装飾品、石製の壺なども含まれている。壺は25cmを超えるものは滅多に見られず、人間や動物のモチーフが施されていたり、準宝石がはめられているものが多くあった。こうした壺は貴重な油を運んでいたと考えられる[71]。 文化彫刻初期王朝時代の石製彫刻は、その多くが神殿発掘により発見されている。石製彫刻は、立体の祈る人の像と、穴あきの浅浮き彫り像の2つのグループに分けることができる。初期王朝時代の彫刻における最たる例として、テル・アスマルの宝庫が挙げられる。この像は神殿で発見され、手を合わせて祈る像や献酒の儀式のために杯を持った像が見られる。他の彫像も、礼拝の姿勢として座っているという特徴が見られる。男性像はカウナケス、つまり簡素なもの、または縁飾りのついたドレスを纏っている[33][8]。こうした彫像は注目に値する人物や統治者を表している。こうした像は奉納物として扱われ、お金を払う人物の代わりに祈るために神殿に設置された。シュメール様式が近隣の地域に影響を与えたことは明らかである。アッシュール、テル・フェラ、マリを含むメソポタミア北部で同様の特徴を有した彫像が発見されている。しかしながらこの地域の彫像の中には、シュメールの彫像とは異なる特徴を有し、より独創性の高い様式のものもある[41][8][33]。

穴の開けられた厚い石板から作られた浅浮き彫りの彫刻は、初期王朝時代における彫刻のもう1つの特徴である。この彫刻は奉納目的で扱われていたが、用途の正確なところは不明である[41][8]。浅浮き彫りの彫刻の例としては、ギルスにて発見されたラガシュ王ウルナンシェとその家族の奉納レリーフや、ニンギルスの司祭ドゥドゥの奉納レリーフが見られる。ドゥドゥの奉納レリーフは、ライオンの頭を有する鷲のような、神話上の生物を描写している[33]。ラガシュ王エアンナトゥムによって作られた禿鷹碑文は、ラガシュがライバル国のウンマに対して勝利した物語を伝える様々な情景を表しており、注目に値すると言える[72]。このような彫刻はメソポタミア南部やディヤーラー地方では発見されているが、メソポタミア北部やシリアでは発見されていない。 金属加工と金細工シュメール人の金属工学と金細工職人の技術は高度に発達したものだった[8][41]。この事実は、金属を輸入に頼っていた地域としては異例である。この地域で知られている金属としては、金、銀、銅、青銅、琥珀金、錫などがあった。二元合金、三元合金、四元合金などの合金はウルク期時点で既に使用されていた。シュメール人は青銅を使用していたが、錫が不足していたため、ヒ素で代用していた。金属加工技術の中には、ロストワックス鋳造、めっき、金線細工、粒状細工などが含まれる。 神殿や王墓からは、皿、武器、宝石、彫像、基礎用の釘、崇拝対象物を含む様々な金属製品が発見されている。最も注目に値する金製品はウルの王墓から発見されており、その中にはウルの竪琴やプアビの墓の完璧な目録が含まれている。金属製の壺は、ラガシュ王エンメテナの壺など、メソポタミア南部の他地域からも発見されている[33]。

円筒印章  円筒印章は、売買や貯蔵室の扉を封印し、立ち入りを制御する粘土の塊として使用された。初期王朝時代になると円筒印章の使用は劇的な増加を見せ、複雑な管理活動の増加と拡大を物語っている。 ウルク期前期には、円筒印章には様々な情景が刻まれていた。円筒印章におけるこうした多様性は紀元前三千年紀のはじめには見られなくなり、代わりとしてメソポタミア南部とディヤーラー地方の神話、文化にのみ焦点があてられるようになった[8][33]。初期王朝時代 Iにおいて円筒印章のデザインは、幾何学的なモチーフ、様式化された絵文字が含まれていた。後には、実在の動物と神話上の生物が戦うシーンや、英雄と動物の戦を描いたシーンが主流になっていった。こうしたシーンの正確な意味は不明である。一般的な神話上の生物としては擬人化された牡牛や蠍人間が挙げられる。現実の動物としては鷲やライオンがそれにあたる。擬人化された動物の中には、神性を象徴するものである角冠を身に着けているものもあり、神を指していると考えられる。 初期王朝時代 IIに入ると、宴会のシーンなど宗教的なテーマが一般的となる。初期王朝時代 IIにおいて他に一般的なテーマだったものには神の舟と呼ばれるものがあるが、このテーマの意味は分かっていない。初期王朝時代 IIIになると、印章には所有者が登録されるようになる。また、メソポタミア北部とシリアにおける彫刻技術に関する発達は、シュメール美術の影響を強く受けている[8]。 象眼  象眼を示すものはいくつかの遺跡にて発掘されており、材料として真珠層(真珠母を指す)、白や色のついた石灰岩、ラピスラズリ、大理石などが使用されていた。歴青は木製の枠に象眼を固定するために使用されていたが、このことを示す考古学的記録は無い[33][41]。象眼のパネルには神話的、または歴史的な場面が描かれるものであった。浅浮き彫りのレリーフと同様、このようなパネルは物語芸術における初期形態を再現することを可能にしている。しかしながら、こうした仕事は後の時代になると放棄された。 最も保存状態の良い象眼作品としては、ウルのスタンダードが挙げられる。この作品はウル王族の王墓で発見された。両面には、戦争、そしてその後に行われている戦勝の宴という2つの主要な場面が描かれている[33][41]。テル・アル=ウバイドで発見された「酪農彫刻」("dairy frieze")は、その名が示す通り、乳製品の生産活動(牛から乳を搾り取る、牛舎、乳製品の準備)を表現している。この彫刻はメソポタミアの酪農の習慣における最も多くの情報源である[74]。 同様の要素を含むモザイクが、マリでも発見されている。マリでは真珠層の彫刻職人の工房が確認されており、エブラでは王宮の部屋を飾る3メートルのパネルから大理石の破片から発見された[41]。この2つの遺跡の彫刻の場面は、様式やテーマにおいて非常に類似している。マリでは軍事的場面(囚人の行進の様子)、または宗教的場面(牡山羊の犠牲の様子)、エブラでは軍事的な勝利と神話上の動物が描かれている。 音楽→「古代の音楽 § メソポタミアの音楽」、および「ウルの竪琴」も参照

ウルの竪琴(またはウルのハープ)は、現存する世界最古の弦楽器であると考えられる。1929年、レオナード・ウーリー率いる考古学者たちが、ウルの王墓を発掘していた(1922年~1934年)際にこれら楽器を発見した。古代メソポタミア、現在のイラクにて竪琴3面、ハープ1台の破片が発見された[75][76]。これらは4500年前[77]、古代メソポタミアの初期王朝時代 IIIのものである[78]竪琴の装飾は、この時代のメソポタミアにおける宮廷芸術の最たる例である。[79] 。 参考文献

関連項目

外部リンク

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia

![宴と舟遊びの様子を描いた浅浮き彫りの彫刻、紀元前3000年~紀元前2334年、キシュ[73]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/13/P1150886_Louvre_bas-relief_sc%C3%A8nes_banquet_AO31015_rwk.jpg/120px-P1150886_Louvre_bas-relief_sc%C3%A8nes_banquet_AO31015_rwk.jpg)