еҲ©з”ЁиҖ…:Francesco Nagoya/гғҙгӮ§гғҚгғ„гӮЈгӮўе…ұе’ҢеӣҪ

жңҖгӮӮй«ҳиІҙгҒӘе…ұе’ҢеӣҪгғҙгӮ§гғҚгғ„гӮЈгӮўпјҲгғҙгӮ§гғҚгғҲиӘһ: SerenГ¬sima RepГ№blica de Venexia(Venessia)гҖҒгӮӨгӮҝгғӘгӮўиӘһ: Serenissima Repubblica di VeneziaпјүгҖҒйҖҡз§°гғҙгӮ§гғҚгғ„гӮЈгӮўе…ұе’ҢеӣҪпјҲRepГ№blica de VenessiaгҖҒRepubblica di VeneziaпјүгҒҜгҖҒзҸҫеңЁгҒ®жқұеҢ—гӮӨгӮҝгғӘгӮўгҒ®гғҙгӮ§гғҚгғ„гӮЈгӮўгӮ’жң¬жӢ гҒЁгҒ—гҒҹжӯҙеҸІдёҠгҒ®еӣҪ家гҖӮ7дё–зҙҖжң«жңҹгҒӢгӮү1797е№ҙгҒҫгҒ§1000е№ҙд»ҘдёҠгҒ®й–“гҒ«дәҳгӮҠгҖҒжӯҙеҸІдёҠжңҖгӮӮй•·гҒҸз¶ҡгҒ„гҒҹе…ұе’ҢеӣҪгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҖҢжңҖгӮӮй«ҳиІҙгҒӘеӣҪгҖҚгӮ„гҖҢгӮўгғүгғӘгӮўжө·гҒ®еҘізҺӢгҖҚгҒЁгӮӮе‘јгҒ°гӮҢгӮӢгҖӮжқұең°дёӯжө·иІҝжҳ“гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰж „гҒҲгҒҹжө·жҙӢеӣҪ家гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒдҝЎж•ҷгҒ®иҮӘз”ұгӮ„жі•гҒ®ж”Ҝй…ҚгҒҢеҫ№еә•гҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒе…ғйҰ–гҒ®жҒҜеӯҗгҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮжі•гӮ’зҠҜгҒӣгҒ°е№ізӯүгҒ«еҮҰзҪ°гҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ е№ҙиЎЁвҶ’и©ізҙ°гҒҜгҖҢгғҙгӮ§гғҚгғ„гӮЈгӮўе…ұе’ҢеӣҪгҒ®жӯҙеҸІгҖҚгӮ’еҸӮз…§

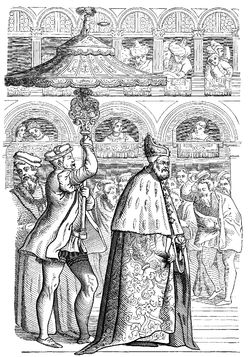

ж”ҝеәң еҲқжңҹгҒ®гғҙгӮ§гғҚгғ„гӮЈгӮўе…ұе’ҢеӣҪгҒ§гҒҜгҖҒгғүгғјгӮёгӮ§гҒҢзӢ¬иЈҒзҡ„гҒӘжЁ©йҷҗгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—еҫҢгҒ«гғүгғјгӮёгӮ§гҒҜе°ұд»»гҒ®йҡӣгҒ«е®ЈиӘ“гӮ’жұӮгӮҒгӮүгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒзөҗжһңгҒЁгҒ—гҒҰжЁ©еҠӣгҒҜеӨ§и©•иӯ°дјҡгҒЁе…ұжңүгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮеӨ§и©•иӯ°дјҡгҒ®е®ҡи¶іж•°гҒҜ480гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгғүгғјгӮёгӮ§гӮӮеӨ§и©•иӯ°дјҡгӮӮдә’гҒ„гҒ«зӣёжүӢгӮ’з„ЎиҰ–гҒ—гҒҰжұәе®ҡгӮ’иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгҒҜгҒ§гҒҚгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ 1175е№ҙгҒ«гғӘгӮўгғ«гғҲгҒ®жңүеҠӣиІҙж—ҸгҒҢе°Ҹи©•иӯ°дјҡгӮ’иЁӯз«ӢгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜ6дәәгҒӢгӮүжҲҗгӮӢгғүгғјгӮёгӮ§гҒ®йЎ§е•ҸгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒ1179е№ҙгҒ«гҒҜ3дәәгҒӢгӮүжҲҗгӮӢжңҖй«ҳиЈҒеҲӨжүҖQuarantiaгҒҢиЁӯгҒ‘гӮүгӮҢгҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒҜ1223е№ҙгҒ«гӮ·гғӢгғ§гғӘгғјгӮў(Signoria)гҒЁгҒ—гҒҰзөұеҗҲгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгғүгғјгӮёгӮ§гӮ’еҗ«гӮҒгҒҰ10дәәгҒ§ж§ӢжҲҗгҒ•гӮҢгҖҒж”ҝеәңгҒ®дёӯжһўгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгғүгғјгӮёгӮ§гҒҢжӯ»дәЎгҒ—гҒҹйҡӣгҒ«гҒҜгҖҒгҒқгҒ®и‘¬е„ҖгҒ§гҖҢгғүгғјгӮёгӮ§гҒҜжӯ»гӮ“гҒ гҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гӮ·гғӢгғ§гғӘгғјгӮўгҒҜеҒҘеңЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖҚгҒЁиҝ°гҒ№гӮүгӮҢгҒҹгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒ2дәәгҒӢгӮүжҲҗгӮӢгӮөгғ”гӮЁгғігғҶгӮ№(sapientes)гӮӮиЁӯз«ӢгҒ•гӮҢгҖҒеҫҢгҒ«6дәәгҒ«жӢЎејөгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜд»–гҒ®йӣҶеӣЈгҒЁеҗҲгӮҸгҒӣгҒҰгӮігғғгғ¬гғјгӮёгғ§(collegio)гӮ’ж§ӢжҲҗгҒ—гҖҒж”ҝеәңгҒ®е®ҹиЎҢйғЁй–ҖгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ1229е№ҙгҒ«иЁӯз«ӢгҒ•гӮҢгҒҹгӮігғігӮ·гғӘгӮӘгғ»гғҮгӮӨгғ»гғ—гғ¬гӮ¬гғҮгӮЈ(Consiglio dei Pregadi)гҒҜиІҙж—ҸйҷўгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеӨ§и©•иӯ°дјҡгҒ«гӮҲгӮҠйҒёеҮәгҒ•гӮҢгҒҹ60еҗҚгҒ®иӯ°е“ЎгҒҢж§ӢжҲҗгҒ—гҒҹ[1]гҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®ж©ҹй–ўгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гҖҒгғүгғјгӮёгӮ§гҒ®е®ҹжЁ©гҒҜйҷҗе®ҡзҡ„гҒӘгӮӮгҒ®гҒЁгҒӘгӮҠгҖҒе®ҹйҡӣгҒ®иҒ·жЁ©гҒҜдё»гҒЁгҒ—гҒҰеӨ§и©•иӯ°дјҡгҒ«е§”гҒӯгӮүгӮҢгҒҹгҖӮ1335е№ҙгҒ«еҚҒдәә委員дјҡгҒҢиЁӯз«ӢгҒ•гӮҢгҖҒж”ҝеәңгҒ®дёӯжһўгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒйқһе…¬й–ӢгҒ®жҙ»еӢ•гӮ’иЎҢгҒЈгҒҹгҖӮ1600е№ҙй ғгҒ«гҒҜгҖҒеҚҒдәә委員дјҡгҒ®еҪұйҹҝеҠӣгҒҢеӨ§и©•иӯ°дјҡгӮ’еҮҢгҒҗгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒгҒқгҒ®жЁ©йҷҗгҒҜзё®е°ҸгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ гғҲгғһгӮ№гғ»гӮўгӮҜгӮЈгғҠгӮ№гҒҜгҖҒгғҙгӮ§гғҚгғ„гӮЈгӮўе…ұе’ҢеӣҪгҒ®ж”ҝдҪ“гҒҜе…ұе’ҢеҲ¶гҒЁгғүгғјгӮёгӮ§гҒ«гӮҲгӮӢеҗӣдё»еҲ¶гҖҒгҒқгҒ—гҒҰиІҙж—ҸйҷўгҒ«гӮҲгӮӢиІҙж—Ҹж”ҝжІ»гҒЁеӨ§и©•иӯ°дјҡгҒ«гӮҲгӮӢж°‘дё»ж”ҝжІ»гҒ®иӨҮеҗҲж”ҝдҪ“гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгҒҹ[2]гҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгғӢгғғгӮігғӯгғ»гғһгӮӯгғЈгғҙгӮ§гғғгғӘгҒҜгҖҒеҗӣдё»и«–гҒ§гғҙгӮ§гғҚгғ„гӮЈгӮўгӮ’е…ұе’ҢеҲ¶еӣҪ家гҒ«еҲҶйЎһгҒ—гҒҹ[3]гҖӮ 1454е№ҙгҒ«3дәәгҒ®иӘҝжҹ»е®ҳгҒӢгӮүгҒӘгӮӢжғ…е ұж©ҹй–ўгҒҢиЁӯз«ӢгҒ•гӮҢгҖҒи«ңе ұгҖҒйҳІи«ңгҖҒгҒҠгӮҲгҒіеӣҪеҶ…зӣЈиҰ–гҒ®гҒҹгӮҒгҒ®жғ…е ұз¶ІгӮ’е……е®ҹгҒ•гҒӣгҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜйқһеҗҲжі•гҒӘж”ҝдҪ“еӨүйқ©гҒ®дјҒгҒҰзӯүгӮ’йҳ»жӯўгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢзӣ®зҡ„гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮиӘҝжҹ»е®ҳгҒ®дёҖдәәгҒҜиөӨгҒ„еӨ–еҘ—гӮ’зқҖз”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгӮӨгғ«гғ»гғӯгғғгӮҪ(иөӨгҒ„з”·)гҒЁе‘јгҒ°гӮҢгҖҒгғүгғјгӮёгӮ§гҒ®йЎ§е•ҸгҒ«гӮҲгӮҠд»»е‘ҪгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮгӮӮгҒҶдёҖдәәгҒҜгӮӨгғ»гғҚгӮ°гғӘ(й»’гҒ„з”·)гҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢй»’гҒ„еӨ–еҘ—гҒ®дәәзү©гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеҚҒдәә委員дјҡгҒ«д»»е‘ҪгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®жғ…е ұж©ҹй–ўгҒҜгҖҒеҫҗгҖ…гҒ«еҚҒдәә委員дјҡгҒ®еҪұйҹҝдёӢгҒ«зҪ®гҒӢгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ[1] 1556е№ҙгҒ«provveditori ai beni incultiгҒҢиЁӯз«ӢгҒ•гӮҢгҖҒиҫІжҘӯжҠҖиЎ“гӮ„гҖҒиҫІжҘӯжҠҖиЎ“й–ӢзҷәгҒёгҒ®еҖӢдәәжҠ•иіҮгҒҢдҝғйҖІгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒ16дё–зҙҖгҒ®з©Җзү©дҫЎж јдёҠжҳҮгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ е…ғйҰ– гғҙгӮ§гғҚгғ„гӮЈгӮўе…ұе’ҢеӣҪгҒ®е…ғйҰ–гҒҜгғүгғјгӮёгӮ§пјҲгғҙгӮ§гғҚгғ„гӮЈгӮўиӘһ:DoxeпјүгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгҖҒгҒқгҒ®иӘһжәҗгҒҜгғ©гғҶгғіиӘһ: DuxгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒи»ҚгҒ®жҢҮжҸ®е®ҳгҒҫгҒҹгҒҜе…¬зҲөгӮ’иЎЁгҒҷгҖӮгғүгғјгӮёгӮ§гҒҜиІҙж—ҸгҒ«гӮҲгӮӢйҒёжҢҷгҒ§жұәе®ҡгҒ•гӮҢгҖҒзөӮиә«еҲ¶гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮе№ҙй…ҚиҖ…гҒҢйҒёгҒ°гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„гҖӮ йҒёжҢҷ еҲқжңҹгҒ®гғҙгӮ§гғҚгғ„гӮЈгӮўе…ұе’ҢеӣҪгҒ§гҒҜгҖҒгғүгғјгӮёгӮ§гҒ®йҒёд»»ж–№жі•гҒҜжҳҺзўәгҒ«гҒҜе®ҡгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒҠгӮүгҒҡгҖҒжңүеҠӣгҒӘ家й–ҖгҒӢгӮүйҒёеҮәгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶж…ЈдҫӢгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒҝгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒқгӮҢж•…гҒ«гҖҒеҲқжңҹгҒ®гғҙгӮ§гғҚгғ„гӮЈгӮўгҒ§гҒҜгғүгғјгӮёгӮ§гҒҢиҮӘиә«гҒ®иЎҖзёҒиҖ…гҒ«еҫҢгӮ’з¶ҷгҒҢгҒӣгӮҲгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢеӮҫеҗ‘гҒҢеј·гҒӢгҒЈгҒҹгҖӮгҒқгҒ“гҒ§гҖҒгғүгғјгӮёгӮ§гҒҢдё–иҘІеҲ¶гҒЁгҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§е…ұе’ҢеҲ¶гҒҢеҙ©еЈҠгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒёгҒ®еҚұж©ҹж„ҹгҒӢгӮүгҖҒгғүгғјгӮёгӮ§гҒҢеҫҢз¶ҷиҖ…гӮ’жҢҮеҗҚгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зҰҒгҒҳгӮӢжі•еҫӢгҒҢеҲ¶е®ҡгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ1172е№ҙгҒ«гҒҜгҖҒгғүгғјгӮёгӮ§гҒҜ40дәәгҒ®е§”е“ЎгҒ«гӮҲгӮӢйҒёжҢҷгҒ«гӮҲгӮҠжұәгӮҒгӮүгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®е§”е“ЎгҒҜеӨ§и©•иӯ°дјҡгҒӢгӮүйҒёгҒ°гӮҢгҒҹ4дәәгҒ«гӮҲгӮҠйҒёд»»гҒ•гӮҢгҖҒгҒ“гҒ®еӨ§и©•иӯ°дјҡгҒҜ12дәәгҒ®е§”е“ЎдјҡгҒҢжҜҺе№ҙд»»е‘ҪгҒҷгӮӢгҖӮ1229е№ҙгҒ«ж”ҜжҢҒгҒҢ20еҜҫ20гҒЁгҒӘгӮҠжұәзқҖгҒ—гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒҹгӮҒгҖҒгҒ“гӮҢд»ҘеҫҢгҖҒ委員гҒ®ж•°гҒҜ41гҒЁгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ 1268е№ҙгҒ«еҲ¶е®ҡгҒ•гӮҢгҒҹйҒёжҢҷж–№жі•гҒ§гҒҜгҖҒгҒҫгҒҡ30дәәгҒ®е§”е“ЎгҒҢзұӨгҒ«гӮҲгӮҠеӨ§и©•иӯ°дјҡгҒӢгӮүйҒёгҒ°гӮҢгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®30дәәгҒҜгҒ•гӮүгҒ«зұӨгҒ§9дәәгҒ«зөһгӮүгӮҢгҖҒгҒ“гҒ®9дәәгҒҢ40дәәгӮ’йҒёгҒігҖҒгҒқгҒ—гҒҰгҒқгҒ®40дәәгҒҜзұӨгҒ§12дәәгҒ«жёӣгӮүгҒ•гӮҢгҖҒгҒқгҒ®12дәәгҒҢ25дәәгҒ®е§”е“ЎгӮ’йҒёгҒ¶гҖӮгҒқгҒ®25дәәгҒҜзұӨгҒ§9дәәгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒгҒ“гҒ®9дәәгҒҢ45дәәгӮ’е®ҡгӮҒгӮӢгҖӮ45дәәгҒҜ11дәәгҒ«зөһгӮүгӮҢгҖҒгҒ“гҒ®11дәәгҒҢгҖҒе®ҹйҡӣгҒ«гғүгғјгӮёгӮ§гӮ’жұәгӮҒгӮӢ41дәәгӮ’йҒёд»»гҒҷгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢ[4]гҖӮгҒ“гҒ®иӨҮйӣ‘гҒӘеҲ¶еәҰгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гҖҒжңүеҠӣ家й–ҖгҒЁгҒ„гҒҲгҒ©гӮӮгғүгғјгӮёгӮ§гҒ®дҪҚгӮ’иҮӘз”ұгҒ«гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜйӣЈгҒ—гҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®еҲ¶еәҰгҒҜ1797е№ҙгҒ®е…ұе’ҢеӣҪж»…дәЎгҒҫгҒ§з¶ӯжҢҒгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ ж–°гҒ—гҒҸйҒёгҒ°гӮҢгҒҹгғүгғјгӮёгӮ§гҒҜгҖҒе°ұд»»гҒ®е®ЈиӘ“гӮ’иЎҢгҒҶеүҚгҒ«гҖҒгғҙгӮ§гғҚгғ„гӮЈгӮўеёӮж°‘гҒӢгӮүгҒ®жүҝиӘҚгӮ’еҸ—гҒ‘гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮе®ҹйҡӣгҒ«гҒҜдёҠиҝ°гҒ®йҒёжҢҷгҒ«гӮҲгӮҠгғүгғјгӮёгӮ§гҒ®дҪҚгҒҜзўәе®ҡгҒҷгӮӢгҒ®гҒ гҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒ§гӮӮеҪўејҸзҡ„гҒ«гҒҜгғҙгӮ§гғҚгғ„гӮЈгӮўеёӮж°‘гҒҢгғүгғјгӮёгӮ§гӮ’жұәгӮҒгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ еҲ¶зҙ„ е…ұе’ҢеӣҪеҲқжңҹгҒ«гҒҜгғүгғјгӮёгӮ§гҒҜзӢ¬иЈҒзҡ„гҒӘжЁ©еҠӣгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒ1268е№ҙгҒ«гҒқгҒ®жЁ©йҷҗгӮ’еҺігҒ—гҒҸзӣЈиҰ–гҒҷгӮӢжі•еҫӢгҒҢеҲ¶е®ҡгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮеӨ–еӣҪгҒӢгӮүгҒ®е…¬ж–ҮжӣёгӮ’й–Ӣе°ҒгҒҷгӮӢйҡӣгҒ«гҒҜд»–гҒ®е®ҳеҗҸгҒ®з«ӢеҗҲгҒ„гҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҖҒеӣҪеӨ–гҒ«з§ҒжңүиІЎз”ЈгӮ’дҝқжңүгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜзҰҒгҒҳгӮүгӮҢгҒҹгҖӮ гғүгғјгӮёгӮ§гҒ®д»»жңҹгҒҜгҖҒдёҖйғЁгҒ«гҒҜдёӯйҖ”гҒ§и§Јд»»гҒ•гӮҢгҒҹдҫӢгӮӮгҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒйҖҡеёёгҒҜзөӮиә«гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгғүгғјгӮёгӮ§гҒҢжӯ»дәЎгҒ—гҒҹеҫҢгҒҜгҖҒгҒқгҒ®з”ҹеүҚгҒ®иҒ·еӢҷгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰеҺігҒ—гҒ„иӘҝжҹ»гҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®йҡӣгҒ«гҒҜгҖҒдёҚжӯЈгҒ®иЁјжӢ гҒҢгҒӘгҒ„гҒӢгҒ©гҒҶгҒӢгҖҒз§Ғжңүең°гӮӮиӘҝгҒ№гӮүгӮҢгҒҹгҖӮгғүгғјгӮёгӮ§гҒ«дёҺгҒҲгӮүгӮҢгӮӢе ұй…¬гҒҜжұәгҒ—гҒҰй«ҳйЎҚгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒеңЁд»»дёӯгӮӮдәӨжҳ“гҒӘгҒ©гҒ§еҸҺе…ҘгӮ’еҫ—гӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹеҸҺе…ҘгӮӮгҖҒиӘҝжҹ»гҒ®еҜҫиұЎгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ 1268е№ҙ7жңҲ7ж—ҘгҒӢгӮүгҖҒгғүгғјгӮёгӮ§гҒҢз©әдҪҚгҒ®й–“гҒҜгҖҒеҸӮдәӢе®ҳгҒҢгғүгғјгӮёгӮ§гҒ®иҒ·еӢҷгӮ’д»ЈиЎҢгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ ејҸе…ё гғүгғјгӮёгӮ§гҒ«гҒҜж§ҳгҖ…гҒӘејҸе…ёгӮ’еҹ·гӮҠиЎҢгҒҶзҫ©еӢҷгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒгҒқгҒ®дёӯгҒ§жңҖгӮӮйҮҚиҰҒгҒӘгӮӮгҒ®гҒҜгҖҢжө·гҒЁгҒ®зөҗе©ҡгҖҚгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜжҢҮијӘгӮ’гғүгғјгӮёгӮ§гҒ®е…¬ејҸеә§д№—иҲ№гғ–гғҒгӮ§гғігӮҝгӮҰгғӯгҒӢгӮүгӮўгғүгғӘгӮўжө·гҒ«иҗҪгҒЁгҒҷгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®зҘӯзӨјгҒ®е§ӢгҒҫгӮҠгҒҜгҖҒгғҖгғ«гғһгғҒгӮўеҫҒжңҚгӮ’иЁҳеҝөгҒ—гҒҰгғ”гӮЁгғҲгғӯгғ»гӮӘгғ«гӮ»гӮӘгғӯ2дё–гҒҢ1000е№ҙгҒ®жҳҮеӨ©зҘӯгҒ§иЎҢгҒЈгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮж•ҷзҡҮгӮўгғ¬гӮҜгӮөгғігғҮгғ«3дё–гҒЁзҘһиҒ–гғӯгғјгғһзҡҮеёқгғ•гғӘгғјгғүгғӘгғ’1дё–гҒҢ1177е№ҙгҒ«гғҙгӮ§гғҚгғ„гӮЈгӮўгӮ’иЁӘе•ҸгҒ—гҒҹеҫҢгҖҒгҒ“гҒ®зҘӯе…ёгҒҜгҖҒгӮҲгӮҠзӣӣеӨ§гҒ«иЎҢгӮҸгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ гғүгғјгӮёгӮ§гҒҜгҖҒд»–гҒ«гӮӮгӮөгғігғ»гғһгғ«гӮіеәғе ҙгҒӢгӮүе§ӢгҒҫгӮӢеӨ§иЎҢйҖІгӮ’иЎҢгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®иЎҢйҖІгҒҜдёӢзҙҡгҒ®е…¬еӢҷе“ЎгҒҢе…Ҳй ӯгҒ«з«ӢгҒЎгҖҒй ҶгҒ«дёҠзҙҡгҒ®е…¬еӢҷе“ЎгҒҢз¶ҡгҒҚгҖҒгғүгғјгӮёгӮ§гҒҢдёӯеӨ®гӮ’еҚ гӮҒгҖҒгҒқгҒ—гҒҰдёҠзҙҡгҒ®иІҙж—ҸгҒӢгӮүдёӢзҙҡгҒ®иІҙж—ҸгҒёз¶ҡгҒ„гҒҹгҖӮгғ•гғ©гғігғҒгӮ§гӮ№гӮігғ»гӮөгғігӮҪгғҙгӮЈгғјгғҺгҒҜгҖҒ1581е№ҙгҒ«гҒ“гҒ®иЎҢеҲ—гҒ®и©ізҙ°гӮ’иЁҳиҝ°гҒ—гҖҒгғҒгӮ§гғјгӮ¶гғ¬гғ»гғҙгӮ§гғғгғҒгӮ§гғғгғӘгӮӘгҒҜ1586е№ҙгҒ«гҒ“гҒ®еӨ§иЎҢйҖІгҒ®зөөгӮ’жҸҸгҒ„гҒҹгҖӮ 14дё–зҙҖд»ҘйҷҚгҖҒгғүгғјгӮёгӮ§гҒҢејҸе…ёгҒ®йҡӣгҒ«иў«гҒЈгҒҹеҶ гҒҜCorno DucaleгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜе®қзҹізҙ°е·ҘгҒ®ж–ҪгҒ•гӮҢгҒҹйҢҰгҒ®гғңгғігғҚгғғгғҲгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒе…ҲгҒҢи§’гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«е°–гҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜи»ҹгӮүгҒӢгҒӘйә»гҒ®гӮ«гғһгӮҰгғӯгҒ®дёҠгҒ«иў«гӮүгӮҢгҒҹгҖӮеҫ©жҙ»зҘӯгҒ®зҝҢж—ҘгҒ«гғүгғјгӮёгӮ§гҒҜгӮөгғігғ»гғһгғ«гӮіеәғе ҙгҒӢгӮүгӮөгғігғ»гӮ¶гғғгӮ«гғӘгӮўдҝ®йҒ“йҷўгҒҫгҒ§иЎҢйҖІгҒ—гҖҒгҒқгҒ“гҒ§еҘіеӯҗдҝ®йҒ“йҷўй•·гҒӢгӮүгҖҒдҝ®йҒ“еҘігҒҢз№”гҒЈгҒҹж–°гҒ—гҒ„гӮ«гғһгӮҰгғӯгӮ’иҙҲгӮүгӮҢгҒҹгҖӮ

еҚҒдәә委員дјҡвҶ’и©ізҙ°гҒҜгҖҢеҚҒдәә委員дјҡ (гғҙгӮ§гғҚгғ„гӮЈгӮўе…ұе’ҢеӣҪ)гҖҚгӮ’еҸӮз…§

еҚҒдәә委員дјҡгҒҜ1310е№ҙгҒ«иЁӯз«ӢгҒ•гӮҢгҖҒ1797е№ҙгҒ®е…ұе’ҢеӣҪж»…дәЎгҒҫгҒ§еӯҳз¶ҡгҒ—гҒҹж”ҝеәңгҒ®дёӯжһўж©ҹй–ўгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒқгҒ®жҙ»еӢ•гҒҜгҒ—гҒ°гҒ—гҒ°з§ҳеҜҶгҒ«гҒ•гӮҢгҒҹгҒҢгҖҒеёӮж°‘гҒӢгӮүгҒҜеҠ№зҺҮзҡ„гҒӢгҒӨе…¬жӯЈгҒӘж©ҹй–ўгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁиӘҚиӯҳгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮеҚҒдәә委員дјҡгҒҜгҖҒ1310е№ҙ7жңҲ10ж—ҘгҒ«гғҗгӮӨгғӨгғўгғігғҶгғ»гғҶгӮЈгӮЁгғқгғӯгҒҢе…ұе’ҢеӣҪгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰиө·гҒ“гҒ—гҒҹеҸҚд№ұгӮ’йҺ®ең§гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒиҮЁжҷӮиҒ·гҒЁгҒ—гҒҰиЁӯгҒ‘гӮүгӮҢгҒҹгҖӮеҪ“еҲқгҒҜ2гғ¶жңҲй–“гҒ®жҡ«е®ҡж©ҹй–ўгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒжңҹйҷҗгҒ®жӣҙж–°гҒҢз№°гӮҠиҝ”гҒ•гӮҢгҖҒ1335е№ҙгҒ«еёёиЁӯеҢ–гҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ еҚҒдәә委員дјҡгҒ®е…¬ејҸгҒӘд»»еӢҷгҒҜгҖҒе…ұе’ҢеӣҪгҒ®жІ»е®үз¶ӯжҢҒгҒӘгӮүгҒігҒ«ж”ҝеәңи»ўиҰҶгҒҠгӮҲгҒіжұҡиҒ·гҒ®йҳІжӯўгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒзө„з№”гҒҢе°ҸгҒ•гҒҸиҝ…йҖҹгҒӘжұәе®ҡгҒҢеҸҜиғҪгҒӘгҒҹгӮҒгҖҒгҒқгҒ®иҒ·еӢҷзҜ„еӣІгҒҜеҫҗгҖ…гҒ«жӢЎеӨ§гҒ—гҖҒ1457е№ҙгҒ®жҷӮзӮ№гҒ§гҒҜж”ҝеәңгҒ®жҘӯеӢҷе…ЁиҲ¬гӮ’еҸ–гӮҠжүұгҒҶгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮзү№гҒ«гҖҒеҚҒдәә委員дјҡгҒҜе…ұе’ҢеӣҪгҒ®еӨ–дәӨгҒҠгӮҲгҒіи«ңе ұжҙ»еӢ•гӮ’зӣЈзқЈгҒ—гҖҒи»ҚгӮ’з®ЎзҗҶгҒ—гҖҒгҒқгҒ—гҒҰеҘўдҫҲзҰҒжӯўд»ӨгӮ’е§ӢгӮҒгҒЁгҒҷгӮӢж§ҳгҖ…гҒӘжі•еҫӢгҒ®еҹ·иЎҢгӮ’еҸёгҒЈгҒҹгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒеҚҒдәә委員дјҡгҒҜдёҚйҒ“еҫігҒӘиЎҢгҒ„гҖҒзү№гҒ«иіӯеҚҡгҒ®еҸ–гӮҠз· гҒҫгӮҠгӮ’и©ҰгҒҝгҒҹгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜгҒҶгҒҫгҒҸгҒ„гҒӢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ зөҢжёҲгғҙгӮ§гғҚгғ„гӮЈгӮўе…ұе’ҢеӣҪгҒҜгҖҒгӮӨгӮҝгғӘгӮўжңҖеӨ§гҒ®ж°ҙзі»гҒ§гҒӮгӮӢгғқгғје·қгӮ’еҗ«гӮҖжІіе·қгҒЁгҖҒгӮўгғүгғӘгӮўжө·гҒ®еҲ¶ж°ҙжЁ©гӮ’зҚІеҫ—гҒ—гҒӨгҒӨе•ҶжҘӯгӮ’жӢЎеӨ§гҒ•гҒӣгҒҹгҖӮгҒ®гҒЎгҒ«гҒҜгӮӨгӮӘгғӢгӮўжө·гҖҒжқұең°дёӯжө·гҒёгҒЁй ҳең°гӮ’жӢЎеӨ§гҒ—гҒҰж”Ҝй…ҚеҠӣгӮ’й«ҳгӮҒгҒҹгҖӮ йЈҹж–ҷдәӨжҳ“йЈҹж–ҷгӮ’иҮӘзөҰгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гғҙгӮ§гғҚгғ„гӮЈгӮўгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҖҒеҲқжңҹгҒ®дәӨжҳ“гҒ§гҒҜйЈҹж–ҷгҒ®иӘҝйҒ”гҒҢзү№гҒ«йҮҚиҰҒгҒЁгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮгғқгғје·қгӮ’гҒҜгҒҳгӮҒгҒЁгҒ—гҒҰеҶ…йҷёгҒӢгӮүгӮўгғүгғӘгӮўжө·гҒ«жөҒгӮҢгӮӢжІіе·қгҒ«гҒқгҒЈгҒҰдәӨжҳ“гҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҖҒгӮӨгӮҝгғӘгӮўзҺӢеӣҪеҶ…гҒ«гҒӮгӮӢгғҙгӮ§гғҚгғ„гӮЈгӮўгҒ®дҝ®йҒ“йҷўгӮ„иІҙж—ҸгҒ®еңҹең°гӮ„гҖҒеҶ…йҷёгҒ®йғҪеёӮгҒӢгӮүйЈҹж–ҷгӮ’е…ҘжүӢгҒ—гҒҹгҖӮйҮҚиҰҒгҒӘжІіе·қгҒ«гҒҜиӯҰеӮҷгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®иҰҒеЎһгӮ„иүҰйҡҠгҒҢз”Ёж„ҸгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ жө·и·ҜгҒ§гҒҜгҖҒжқұгғӯгғјгғһеёқеӣҪгҒ®йЈҹж–ҷдәӨжҳ“гҒӘгҒ©гҒ«еҠ гҒҲгҒҰгҖҒж•ҷзҡҮй ҳгҒ®гҒӮгӮӢгғһгғ«гӮұең°ж–№гҖҒгӮ·гғҒгғӘгӮўзҺӢеӣҪгҖҒгғ©гғҶгғіеёқеӣҪгӮ„гӮўгӮ«гӮӨгӮўе…¬еӣҪгҒӘгҒ©гҒ®гӮ®гғӘгӮ·гӮўи«ёеӣҪгҖҒгӮҜгғ¬гӮҝеі¶гҒӘгҒ©гҒӢгӮүйЈҹж–ҷгӮ’ијёе…ҘгҒ—гҒҹгҖӮгҒ•гӮүгҒ«гҒҜгҖҒе°ҸйәҰгҖҒгғҜгӮӨгғігҖҒгӮӘгғӘгғјгғ–жІ№гҖҒгҒ„гҒЎгҒҳгҒҸгҖҒгғҒгғјгӮәгҖҒеЎ©гҒӘгҒ©гҒ®йЈҹж–ҷгӮ’жө·еӨ–гҒӢгӮүеҶ…йҷёйғҪеёӮгҒёеҶҚијёеҮәгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӢ¬еҚ гҒ—гҖҒеҜҫз«ӢгҒҷгӮӢйғҪеёӮгҒ«гҒҜзҰҒијёгӮ’иЎҢгҒҶгҒӘгҒ©гҒ®ж”ҝжІ»зҡ„жүӢж®өгӮӮз”ЁгҒ„гҒҹ[5]гҖӮ жқұгғӯгғјгғһеёқеӣҪгҒ§гҒ®дәӨжҳ“гғҙгӮ§гғҚгғ„гӮЈгӮўе•ҶдәәгҒҜжқұгғӯгғјгғһеёқеӣҪеҶ…гҒ§гҒ®зү№жЁ©гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒеёқеӣҪеҶ…гҒ®йғҪеёӮй–“гӮ„гҖҒгӮ·гғҒгғӘгӮўзҺӢеӣҪгҖҒеҚҒеӯ—и»ҚеӣҪ家гҖҒгӮЁгӮёгғ—гғҲгҒӘгҒ©гҒ®и«ёеӣҪ家гҒЁдәӨжҳ“гӮ’иЎҢгҒЈгҒҹгҖӮиғЎжӨ’гӮ„зө№гҒӘгҒ©гҒ®жқұж–№иІҝжҳ“гҒ®е•Ҷе“ҒгҒ®гҒ»гҒӢгҖҒгӮӘгғӘгғјгғ–жІ№гҖҒгғҜгӮӨгғігҖҒз¶ҝгҖҒзҫҠжҜӣзҡ®гҖҒгӮӨгғігғҮгӮЈгӮҙгҖҒжӯҰе…·гҖҒжңЁжқҗгҖҒеҘҙйҡ·гҒӘгҒ©гҒҢеҸ–еј•гҒ•гӮҢгҒҹгҖӮеёқеӣҪеҶ…гҒ§гҒҜеӨ§еңҹең°жүҖжңүиҖ…гҒҢж”Ҝй…Қзҡ„ең°дҪҚгҒ«гҒӮгӮҠгҖҒе•ҶдәәгҒҜжҺ’йҷӨгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒҹгӮҒгҖҒеёқеӣҪеҶ…гҒ§еӨҡеӨ§гҒӘеҲ©зӣҠгӮ’гҒӮгҒ’гҒҹгҖӮ й»’жө·гҒ§гҒ®дәӨжҳ“13дё–зҙҖгҒ«гҒҜгҖҒй»’жө·жқұйғЁгҒ«гғўгғігӮҙгғ«дәәеӣҪ家гҒ®гӮӯгғ—гғҒгғЈгӮҜгғ»гғҸгғіеӣҪгӮ„гӮӨгғ«гғ»гғҸгғіеӣҪгҒҢжҲҗз«ӢгҒ—гҒҹгҖӮдёҖж–№гҒ§ең°дёӯжө·гҒ§гҒҜгғһгғ гғ«гғјгӮҜжңқгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҚҒеӯ—и»ҚеӣҪ家гҒҢж¶Ҳж»…гҒ—гҖҒж•ҷзҡҮгҒҜгӮӯгғӘгӮ№гғҲж•ҷеҫ’гҒЁгғһгғ гғ«гғјгӮҜжңқгҒЁгҒ®дәӨжҳ“гӮ’зҰҒгҒҳгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®гҒҹгӮҒгғҙгӮ§гғҚгғ„гӮЈгӮўгҒҜжқұж–№иІҝжҳ“гҒ®е•Ҷе“ҒгӮ’й»’жө·зөҢз”ұгҒ§еҸ–еј•гҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒй»’жө·гҒҜйҰҷиҫӣж–ҷгҖҒзө№гҖҒеҘҙйҡ·гҒӘгҒ©гҒ®дёҖеӨ§дҫӣзөҰең°гҒЁгҒӘгҒЈгҒҹ[6]гҖӮ ең°дёӯжө·иҘҝйғЁгҒ§гҒ®дәӨжҳ“гӮӨгғҷгғӘгӮўеҚҠеі¶гҒ§гғ¬гӮігғігӮӯгӮ№гӮҝгҒҢйҖІиЎҢгҒ—гҖҒгӮёгғ–гғ©гғ«гӮҝгғ«жө·еіЎгҒ§гҒ®дәӨйҖҡгҒҢе®үе®ҡгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгғҙгӮ§гғҚгғ„гӮЈгӮўгӮӮгғӯгғігғүгғігӮ„гғ–гғӘгғҘгғјгӮёгғҘгҒҫгҒ§е•ҶиҲ№гӮ’йҖҒгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮең°дёӯжө·гҒЁеҢ—гғЁгғјгғӯгғғгғ‘гҒҜгҖҒгҒқгӮҢгҒҫгҒ§гҒ®йҷёи·ҜгҒ«гҒӢгӮҸгҒЈгҒҰжө·и·ҜгҒҢжҙ»зҷәгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮгӮӨгӮҝгғӘгӮўеҢ—йғЁгҒ§гҒҜз¶ҝе·ҘжҘӯгҒҢзӣӣгӮ“гҒ«гҒӘгӮҠгҖҒгғҙгӮ§гғҚгғ„гӮЈгӮўгҒҜеҺҹж–ҷгҒЁиЈҪе“ҒгҒ®ијёйҖҒгӮ’иЎҢгҒЈгҒҹгҖӮ жң¬еңҹгҒ®еёӮе ҙгӮ«гғҠгғ«гғ»гӮ°гғ©гғігғҮгҒ«йқўгҒ—гҒҹгғӘгӮўгғ«гғҲеёӮе ҙгҒ§еҸ–еј•гҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҹгҖӮе•ҶиҲ№гҒҢеё°жёҜгҒ—гҖҒеҮәиҲӘгҒҷгӮӢгҒҫгҒ§гҒ®й–“гҒ«ијёе…Ҙе•Ҷе“ҒгҒ®иІ©еЈІгҒЁијёеҮәе•Ҷе“ҒгҒ®иіје…ҘгҒҢгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮең°дёӯжө·гҒҜеҶ¬гҒҜиҲӘжө·гҒ«йҒ©гҒ•гҒҡгҖҒеӨҸгҒЁеҶ¬гҒ«еҸ–еј•гҒҢеӨҡгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ йҮ‘иһҚе•ҶжҘӯйҮ‘иһҚгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒжқұгғӯгғјгғһеёқеӣҪжі•гҒ®еҪұйҹҝгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹгӮігғ¬гӮ¬гғігғ„гӮЎпјҲеҗҢиј©зө„еҗҲпјүгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгӮігғ¬гӮ¬гғігғ„гӮЎгҒ«гҒҜиһҚиіҮиҖ…гҒЁгҒ•гӮҢгӮӢиҖ…гҒ®еҸҢж–№гҒҢеҮәиіҮгҒҷгӮӢеҪўејҸгҒЁгҖҒзүҮж–№гҒ®гҒҝгҒҢеҮәиіҮгҒҷгӮӢеҪўејҸгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮеүҚиҖ…гҒҜгӮҪгӮӯгӮЁгӮҝгӮ№гҖҒеҫҢиҖ…гҒҜгӮігғігғЎгғігғҖгҒЁгӮӮе‘јгҒ°гӮҢгӮӢгҖӮеҸҢж–№гҒҢеҮәиіҮгҒҷгӮӢгӮігғ¬гӮ¬гғігғ„гӮЎгҒҜиһҚиіҮиҖ…гҒҢ3еҲҶгҒ®2гҖҒе•ҶдәәгҒҢ3еҲҶгҒ®1гӮ’еҮәиіҮгҒ—гҖҒеҲ©жҪӨгҒҜжҠҳеҚҠгҒ—гҒҹгҖӮзүҮж–№гҒ®гҒҝеҮәиіҮгҒҷгӮӢгӮігғ¬гӮ¬гғігғ„гӮЎгҒҜиһҚиіҮиҖ…гҒҢе…ЁйЎҚгӮ’еҮәиіҮгҒ—гҖҒеҲ©жҪӨгҒҜиһҚиіҮиҖ…гҒҢ4еҲҶгҒ®3гҖҒе•ҶдәәгҒҢ4еҲҶгҒ®1гӮ’еҸ—гҒ‘еҸ–гҒЈгҒҹгҖӮиіҮжң¬гҒ®еў—еҠ гҒЁгҒЁгӮӮгҒ«зүҮж–№гҒ®гҒҝеҮәиіҮгҒҷгӮӢгӮігғ¬гӮ¬гғігғ„гӮЎгҒҢеў—гҒҲгҖҒиіҮжң¬гҒҢгҒӘгҒҸгҒҰгӮӮиғҪеҠӣгҒҢгҒӮгӮӢиҖ…гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰе•ҶдәәйҡҺеұӨгҒҢжӢЎеӨ§гҒ—гҒҹгҖӮгҒ®гҒЎгҒ«гҒҜжө·дёҠиІёд»ҳгӮ„зӮәжӣҝгҒӘгҒ©гҒ®йҮ‘иһҚгӮӮз”ЁгҒ„гӮүгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ йҖҡиІЁгғҙгӮ§гғҚгғ„гӮЈгӮўе…ұе’ҢеӣҪгҒ®йҖҡиІЁеҚҳдҪҚгҒҜгғӘгғ©(lira)гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒиӨҮж•°еҪўгҒҜlireгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ1807е№ҙгҒҫгҒ§гҒҜзӢ¬иҮӘгҒ®гғҙгӮ§гғҚгғ„гӮЈгӮўгғ»гғӘгғ©гӮ’зҷәиЎҢгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ1гғӘгғ©гҒҜ20гӮҪгғ«гғү(soldo,иӨҮж•°еҪўsoldi)гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒ1гӮҪгғ«гғүгҒҜ12гғҮгғҠгғӯ(denaro,иӨҮж•°еҪўdenari)гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғүгӮҘгӮ«гғјгғҲгҒҜ124гӮҪгғ«гғүгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒzecchinoгҒЁгҒ—гҒҰгӮӮзҹҘгӮүгӮҢгӮӢtalleroгҒҜ7гғӘгғ©гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ1807е№ҙгҖҒгғҠгғқгғ¬гӮӘгғігҒ®гӮӨгӮҝгғӘгӮўзҺӢеӣҪгҒ®дёӢгҒ§гӮӨгӮҝгғӘгӮўгғ»гғӘгғ©гҒҢйҖҡиІЁгҒЁгҒ—гҒҰе®ҡгӮҒгӮүгӮҢгҒҹгҖӮ 18дё–зҙҖеҫҢеҚҠгҒ«гҒҜгҖҒд»ҘдёӢгҒ®зЎ¬иІЁгҒҢйӢійҖ гҒ•гӮҢгҒҹгҖӮгғ“гғӯгғізЎ¬иІЁгҒЁгҒ—гҒҰ6гғҮгғҠгғӯгҒҠгӮҲгҒі12гғҮгғҠгғӯгҖӮйҠҖиІЁгҒЁгҒ—гҒҰ5, 10, 15,гҒҠгӮҲгҒі30гӮҪгғ«гғүгҖӮ 1/8, 1/4, 1/2,гҒҠгӮҲгҒі1гғүгӮҘгӮ«гғјгғҲгҖҒ1/8, 1/4, 1/2,гҒҠгӮҲгҒі1 talleroгҖӮйҮ‘иІЁгҒЁгҒ—гҒҰ1/4, 1/2,гҒҠгӮҲгҒі1гғүгӮҘгӮ«гғјгғҲгҖҒ1 doppia,гҒқгҒ—гҒҰ 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 55, 60, 100, гҒҠгӮҲгҒі105 zecchini. 1797е№ҙгҒ®иҮЁжҷӮж”ҝеәңгҒҜ10гғӘгғ©йҠҖиІЁгӮ’зҷәиЎҢгҒ—гҖҒз¶ҡгҒҸгӮӘгғјгӮ№гғҲгғӘгӮўгҒ«гӮҲгӮӢеҚ й ҳдёӢгҒ§гҒҜгҖҒ1/2, 1, 1.5,гҒҠгӮҲгҒі2гғӘгғ©йҠҖиІЁгҒЁ1 zechinnoйҮ‘иІЁгҒҢ1800е№ҙгҒӢгӮү1802е№ҙгҒ®й–“гҒ«зҷәиЎҢгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ дәӨйҖҡгғ»йҖҡдҝЎиҲ№иҲ¶13дё–зҙҖд»ҘйҷҚгҒ®ең°дёӯжө·гҒ§гҒҜиҲ№иҲ¶гҒ®зЁ®йЎһгҒҢеў—гҒҲгҖҒгӮігӮ°иҲ№гӮ„гӮ¬гғ¬гғје•ҶиҲ№гҒӘгҒ©гҒҢе°Һе…ҘгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮгғҙгӮ§гғҚгғ„гӮЈгӮўгҒҜгӮ¬гғ¬гғје•ҶиҲ№гҒҢд»–еӣҪгҒ«жҜ”гҒ№гҒҰеӨҡгҒҸгҖҒзөұдёҖиҰҸж јгҒ«гӮӮгҒЁгҒҘгҒ„гҒҰеӣҪз«ӢйҖ иҲ№жүҖгҒ§е»әйҖ гҒ—гҖҒеӣҪ家гҒ®жүҖжңүгҒ®гӮӮгҒЁгҒ§е®ҡжңҹиҲӘжө·гӮ’иЎҢгҒЈгҒҹгҖӮиҲ№еӣЈгҒ®еҲ©з”ЁжЁ©гҒҜжңүеҠӣе•ҶдәәгҒҹгҒЎгҒ®з«¶еЈІгҒ«гҒӢгҒ‘гӮүгӮҢгҖҒгӮ¬гғ¬гғје•ҶиҲ№гҒҜз©ҚијүйҮҸгҒҢе°ҸгҒ•гҒ„гҒҹгӮҒй«ҳдҫЎи»ҪйҮҸгҒ®е•Ҷе“ҒгӮ’йҒӢгӮ“гҒ гҖӮжө·и»ҚгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰе®үе…ЁгӮ’зўәдҝқгҒ—гҖҒе®ҡжңҹзҡ„гҒ«иҲ№еӣЈгҒҢйҒӢе–¶гҒ•гӮҢгӮӢзӮ№гҒҜгҖҒгғҙгӮ§гғҚгғ„гӮЈгӮўгҒ®гӮ¬гғ¬гғје•ҶиҲ№гҒ®зү№еҫҙгҒ гҒЈгҒҹгҖӮдёҖж–№гҒ§гҖҒеёҶиҲ№гҒҜеӨҡгҒҸгҒҢз§Ғз«ӢйҖ иҲ№жүҖгҒ§е»әйҖ гҒ•гӮҢгҖҒгғҙгӮ§гғҚгғ„гӮЈгӮўдәәд»ҘеӨ–гҒ«гӮӮз”ЁгҒ„гӮүгӮҢгҒҹгҖӮеёҶиҲ№гҒҜз©ҚијүйҮҸгҒҢеӨ§гҒҚгҒ„гҒҹгӮҒгҖҒйЈҹж–ҷгҖҒз¶ҝгӮ„зҫҠжҜӣгҒӘгҒ©гҒ®еҺҹж–ҷгҖҒиіҮжқҗгҒӘгҒ©гҒ®дҪҺдҫЎж јгҒ§йҮҚйҮҸгҒ®гҒӮгӮӢе•Ҷе“ҒгӮ’йҒӢгӮ“гҒ гҖӮ е•ҶжҘӯйҖҡдҝЎ13дё–зҙҖд»ҘйҷҚгҒҜгҖҒгҒқгӮҢгҒҫгҒ§гҒ®иЎҢе•ҶгҒӢгӮүгҖҒйҖҡдҝЎгҒ«гӮҲгӮӢеҸ–еј•гҒёгҒ®з§»иЎҢгҒҢйҖІгӮ“гҒ гҖӮе•ҶдәәгҒҜиҲ№дҫҝгҒ«гӮҲгӮӢж–ҮжӣёгҒ§йҖЈзөЎгӮ’еҸ–гӮҠгҖҒйҒ ж–№гҒ®еёӮе ҙгҒ«гҒ„гӮӢд»ЈзҗҶдәәгҒ«еҸ–еј•гӮ’й јгӮ“гҒ гҖӮ15дё–зҙҖгҒ«гғҖгғһгӮ№гӮҜгӮ№гҒ®д»ЈзҗҶдәәгҒӢгӮүгғҙгӮ§гғҚгғ„гӮЈгӮўгҒёйҖҒгӮүгӮҢгҒҹж–ҮжӣёгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒе•ҶжҘӯжӣёз°ЎгҖҒеӢҳе®ҡжӣёгҖҒдҫЎж јиЎЁгҖҒиіје…Ҙе ұе ұе‘ҠжӣёгҒ®4зЁ®йЎһгҒ®иЁҳйҢІгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«ж–ҮжӣёгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰйҒ ж–№гҒ®еҸ–еј•гӮ’иЎҢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹ[7]гҖӮ еҮәе…ёгғ»и„ҡжіЁ

еҸӮиҖғж–ҮзҢ®

дёҖж¬ЎеҸІж–ҷ

й–ўйҖЈй …зӣ®

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia