南極海でのシーシェパードによる日本の捕鯨活動妨害については「シーシェパード 」をご覧ください。

国際司法裁判所がおかれている平和宮 。 南極海捕鯨事件 (なんきょくかいほげいじけん、英語 :Case concerning Whaling in the Antarctic、フランス語 :Affaire du Chasse à la baleine dans l'Antarctique)とは、日本 による第二期南極海鯨類捕獲調査 (以下JARPA II)の国際法 上の是非を巡って、2010年5月31日にオーストラリア が日本を国際司法裁判所 に提訴 した国際紛争 である[ 1] [ 2] 2013年 6月に口頭弁論が開始された[ 3] 本案判決 が下され裁判は終了した[ 4] [ 5] [ 6]

ミンククジラ。 1982年に国際捕鯨委員会 (International Whaling Commission: 以下IWC)で商業捕鯨モラトリアムが採択された結果、1985/86年捕鯨シーズンより大型鯨類の商業的捕獲が禁止された。日本は米国からの圧力により異議申立を取り下げた一方、国際捕鯨取締条約第8条では調査を理由に捕鯨が認められていると解釈し、同条に基づく特別許可を1987/88年捕鯨シーズンから発給し、南極海での調査捕鯨(Japanese Whale Research Program under Special Permit in the Antarctic: JARPA I) を開始した。初年度の1987/88年シーズンにはミンククジラ 300頭の捕獲枠を設定し、1988/89シーズンから1994/95シーズンまでは毎年330頭、1995/96から2004/05シーズンまでは毎年440頭に捕獲枠を増加させ、計6,795頭のミンククジラを捕獲した[ 7]

2005/06シーズンからは新たな計画JARPA II が開始された。JARPA IIでは、ミンククジラの捕獲枠を935頭に倍増させた上で、ナガスクジラ (ワシントン条約付属書I掲載種)10頭の捕獲枠を新設、2007/08シーズンからはナガスクジラの捕獲枠を50頭に増加させた上で、ザトウクジラ (ワシントン条約付属書I掲載種)の捕獲枠50頭も新設して規模を拡大した。なお、ザトウクジラについては、反捕鯨国の世論を考慮して捕獲枠を維持したまま捕獲を延期し続けた(この一方JARPA II調査計画ではザトウ50頭が必要サンプル数と表明されており、この計画書の改訂がなされなかったことから、ICJで問題とされた)[ 7]

2007年、IWCでは南極海の特定海域で鯨類を死に至らしめるような調査捕鯨を一旦中止するよう日本に求める決議が採択されたが[ 2] [ 8] [ 2] [ 9]

2007年オーストラリア連邦総選挙 (英語版 ) オーストラリア労働党 が勝利した[ 2] [ 2] [ 1] [ 2]

オーストラリアが主張する国際司法裁判所の管轄権 は、国際司法裁判所規程に従った両国の選択条項受諾宣言 に基礎を置いている[ 2] [ 10]

オーストラリアの管轄受諾宣言要約[ 11]

日本の管轄受諾宣言要約[ 11]

オーストラリアが、国際司法裁判所規程第36条2の規定に従い、国際司法裁判所の管轄を、同一の義務を受諾する他の国に対する関係において、当然かつ特別の合意なしに義務的であると認めることを宣言する。この宣言は国際連合事務総長に宣言の終了を通告するまで効力を有する。ただし以下の場合を除く。

2002年3月22日

外務大臣 アレクサンダー・ダウナー (英語版 )

日本国が、国際司法裁判所規程第36条2の規定に従い、国際司法裁判所の管轄を、同一の義務を受諾する他の国に対する関係において、相互条件で、当然かつ特別の合意なしに義務的であると認めることを宣言する。この宣言は1958年9月15日以降に発生した紛争に適用される。ただし紛争当事国が他の司法的、仲裁的解決に付託することに合意している場合はこの限りではない。

2007年7月9日

国際連合日本政府代表部

特命全権大使 大島賢三

両国の宣言中に言及される国際司法裁判所規程 第36条2を以下に引用する。

この規程の当事国である国は、次の事項に関するすべての法律的紛争についての裁判所の管轄を同一の義務を受諾する他の国に対する関係において当然且つ特別の合意なしに義務的であると認めることを、いつでも宣言することができる。

a.条約の解釈

b.国際法上の問題

c.認定されれば国際義務の違反となるような事実の存在

d.国際義務の違反に対する賠償の義務の性質又は範囲

— 国際司法裁判所規程第36条2 上記国際司法裁判所規程第36条2に基づき、「同一の義務を受諾する他の国に対する関係において」、原告国オーストラリアには宣言を行った他の国を一方的に国際司法裁判所に提訴する権利があり、被告国日本には宣言を行った他の国によって国際司法裁判所に紛争が付託された場合裁判所の管轄を受け入れる義務がある[ 注 1] [ 11] 常設仲裁裁判所 に付託することを定めたワシントン条約第18条 が、国際司法裁判所における義務的管轄を除外する両国の合意を構成するかが争点となる[ 2]

両国の公式の主張を以下概説する。

日本の調査捕鯨の模様(オーストラリア政府撮影) オーストラリアの主張

国際捕鯨委員会では、母船式捕鯨モラトリアム(1979年採択)、商業捕鯨モラトリアム(1982年採択)、南極海サンクチュアリ [訳語疑問点 等付表修正を採択した結果、商業捕鯨は禁止されている[ 12]

この結果、現在国際捕鯨委員会で合法的に認められている捕鯨は、①商業捕鯨モラトリアム等に関して異議を申し立てた上での商業捕鯨、②先住民捕鯨、③条約第8条に基づき、科学的調査研究を第一義的目的とする捕獲に限定されている[ 12]

しかるに、日本の「調査」捕鯨は鯨肉の確保と販売、捕鯨会社並びに日本鯨類研究所の組織維持、及び官僚の天下りを第一の目的としており、捕獲許可発給は科学的調査を目的とするものでなければならないとの国際捕鯨取締条約第8条の規定に反している[ 12]

日本の「調査」捕鯨は鯨類資源管理に関する科学的貢献度はゼロに近い[ 12]

日本が設定した調査捕鯨捕獲頭数は、日本以外の学者の誰から統計的妥当性を支持されていない。日本側の専門家として証言したラース・ワロー (英語版 ) [ 13]

「調査」捕鯨捕獲頭数は、ミンククジラ850頭(±10%)、ナガスクジラ50 頭、ザトウクジラ50頭と日本は設定しておきながら、実際の捕獲頭数は年々減少の一途を辿っており、2013年にはミンククジラ103頭しか捕獲していない。鯨肉が売れないから在庫調整のため捕獲頭数を削減しているのであって、「調査」捕鯨が科学とは関係がないことはここからも明白である[ 12]

したがって、日本の「調査」捕鯨は条約第8条で認められる科学的調査目的の特別捕獲に当たらず、非合法である[ 12]

オーストラリアが国際司法裁の強制管轄受諾の例外としたb項は領海や排他的経済水域など海洋境界の画定 (maritime delimitation) に関するもののみである。本件はこの例外に当たらない。したがって、国際司法裁はこの問題に関する管轄権がある[ 12] 日本の主張

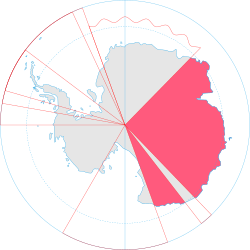

オーストラリアが主張する南極領土(AAT) オーストラリアは、領海や排他的経済水域が係争中である海域に関係している開発利用に関係する紛争を国際司法裁判所の強制管轄権の及ぶ範囲から除外している。オーストラリアは南極大陸の半分近くを自国領 (Australian Antarctic Territory: AAT) であると主張しており、AATに関し排他的経済水域を宣言している。日本の調査捕鯨は、オーストラリアが主張するAATの排他的経済水域及びその隣接海域で実施されている。オーストラリアは、強制管轄権の例外はmaritime delimitationに関するものだけであると主張としているが、こうした解釈は妥当でない。したがって、国際司法裁判所には管轄権がない[ 14]

日本の調査捕鯨の鯨類資源管理に関する科学的貢献度は極めて高い。従って、条約第8条の「科学的調査」目的の例外に該当し、合法である[ 15]

日本が目標に設定した捕獲頭数に達することができていないのは、シーシェパードの暴力的活動に起因するものである。こうしたシーシェパードに対してオーストラリアは寄港を容認しているのみならず、積極的な支援を行う政府関係者すらいる。またザトウクジラを捕獲していないのは、国際捕鯨委員会で捕鯨国と反捕鯨国との間で歩み寄りのための話し合いが行われており、妥協の精神で行っているものである。オーストラリアの主張は、こうした日本の行動を嘲笑うかのようなものであり、断じて認めがたい[ 15]

調査捕鯨の有用性などに関して論争があるのは確かだが、科学に論争があるのはつきものである。にもかかわらず、オーストラリア側はまるで科学の解釈権を有しているのは自分だけであるかのようなふるまい、自らの勝手な基準を当てはめ、日本側を「科学的に異端」と断罪している。国際司法裁判所は中世の異端審問や宗教裁判を行う場ではない。科学は科学者間の議論にゆだねるべきであり、法律が判断すべき問題ではない[ 15]

国際捕鯨取締条約第8条の下でクジラを捕獲する場合、捕獲頭数などについて捕獲許可発給国はIWCの制約を受けることなく自由に決定することができる[ 15]

オーストラリア政府代理人・弁護人 [ 16]

フィリップ・サンズ教授 日本政府代理人・弁護人 [ 16]

専門家として、以下の各人が国際司法裁判所に専門家としての意見を述べた書面を提出し、法廷で証言を行った。

日本側は、ワロー教授の他、ワシントン大学 名誉教授のジュディ・ゼー (Judy Zeh)の意見をオーストラリア側に対する反論書として提出したが、国際司法裁判所は手続上の問題を理由に証拠として採用しなかった。

2010年5月31日:オーストラリア、日本を提訴[ 17]

2010年7月13日:国際司法裁判所、オーストラリアに対し2011年5月9日までに主張を記した申述書(Memorial)を提出するよう、日本に対し2012年3月9日までに反論を記した申述書(Counter-Memorial)を提出するようそれぞれ命令[ 18]

2011年3月9日:オーストラリア、申述書(Memorial)を提出[ 19]

2012年3月9日:日本、申述書(Counter-Memorial)を提出[ 20]

2012年11月20日:ニュージーランド、国際司法裁判所規程第63条 を援用し、国際捕鯨取締条約 の解釈 に利害関係のある第三国として訴訟参加を求める[ 21] 2013年 6月26日(水)、国際司法裁判所において口頭弁論 が開始された[ 3]

国際司法裁判所の公用語は英語・フランス語である。オーストラリア側はジュネーブ大学教授ロランス・ボワソン・ドゥ・シャズルネ以外は全て英語で発言、質問、答弁を行った。他方日本はオックスフォード大学名誉教授ヴォーン・ロウ (英語版 )

以上の裁判の模様は、国際司法裁判所ウェブサイトで動画を閲覧することができる[ 22] 判決 は、2014年3月31日現地時間午前10時00分(日本時間・同日17時00分)に下された。判決はまずフランス語で冒頭部分(ICJ録画ビデオ10分09秒まで)が、次いで英語で(同10分10秒から1時間42分36秒まで)、トムカ 裁判長が読み上げた[ 23]

「ICJには管轄権がない」との日本の主張について豪州は、管轄権受諾宣言で例外扱いしているのは、豪州と他国とが海域の一部について相互に自国の領海あるいは排他的経済水域もしくは大陸棚等であるとして争っている場合に限られ、日本とはこうした争いがない以上、この例外は当てはまらないと主張していた。ICJは豪州の主張を認め、16人の裁判官 全員一致で日本の主張を斥けた[ 24]

オーストラリアは何が「科学」と呼べるかについて、仮説の存在等を挙げていた。これに対しICJは、これらは確かに良く練られた科学的調査の基準かもしれないが、国際捕鯨取締条約の解釈に資するものではないとし、豪州側の主張を却下した[ 24]

ICJはオーストラリアの主張を認め、科学許可発給は各国の判断のみに委ねることはできないと判示した[ 24]

ICJは、捕獲調査の実施自体は条約違反ではないが、非致死的な方法を用いて調査目的が達成できるかどうか検討しなければならない、という決議等が日本も含めコンセンサスで採択されていること、日本自身も捕殺は科学的に必要な程度以上には行わないとしている点を指摘し、日本が非致死的方法について必要な検討を払った証拠がないと判断した[ 24]

ICJは、捕獲頭数の算定基準が透明性に欠けおり、サンプル数は予め決められており、これに基づき調査期間と変化率を後付けしたとの豪州の説明のほうが説得力があると判断した[ 24]

ICJは、実捕獲頭数が当初計画を下回っていることについて、日本側の主張する船舶の火災やシーシェパードの妨害だけでは説明できない、と判断した[ 24]

ICJはJARPA IIに関し、広い意味で科学的研究と特徴づけることができる活動を含むとした一方、調査計画及び調査の実行が所期の目的を達成することに関して合理的であることを証明し得なかったとし、JARPA IIの捕獲許可発給が条約第8条1項に規定する「科学的研究を目的とする」ものではないとの結論を下した[ 24]

本案判決多数意見に対する各判事による論点ごとの賛否[ 25]

判決主文の日本語訳

所長トムカ

副所長アモール

小和田 アブラハム キース ベヌーナ スコトニコフ トリンダージ ユスフ グリーンウッド 薛 ドノヒュー ガヤ セブチンデ バンダリ 臨時[ 注 2] チャールズワース

(1) 裁判所は2010年5月10日のオーストラリアによる提訴を審理する管轄権を有する。(賛成16/反対0)

賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成

(2) JARPA IIに関連して日本が行った特別許可は、国際捕鯨取締条約第8条第1項[ ✝ 1] (賛成12/反対4)

賛成 賛成 反対 反対 賛成 反対 賛成 賛成 反対 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成

(3) 日本は、JARPA IIを遂行するためにナガスクジラ 、ザトウクジラ 、ミンククジラ を殺害、捕獲及び処理することに特別許可を与えることによって、国際捕鯨取締条約附表第10項(e)[ ✝ 2] (賛成12/反対4)

賛成 賛成 反対 反対 賛成 反対 賛成 賛成 反対 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成

(4) 日本は、JARPA IIを遂行するためのクジラの殺害、捕獲、処理によって、国際捕鯨取締条約附表10項(d)[ ✝ 3] (賛成12/反対4)

賛成 賛成 反対 反対 賛成 反対 賛成 賛成 反対 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成

(5) 日本は、JARPA IIを遂行するための「南大洋保護区」におけるクジラの殺害、捕獲、処理によって、国際捕鯨取締条約附表7項(b)[ ✝ 4] (賛成12/反対4)

賛成 賛成 反対 反対 賛成 反対 賛成 賛成 反対 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成

(6) 日本は、JARPA IIの活動に関して国際捕鯨取締条約附表第30項[ ✝ 5] (賛成13/反対3)

賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 反対 反対 反対

(7) JARPA IIに関連して現存するすべての認可、許可、ライセンスを撤回し、この活動計画のためにさらなる許可を与えることを慎むよう日本に命じる。(賛成12/反対4)

賛成 賛成 反対 反対 賛成 反対 賛成 賛成 反対 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成

各判事の意見・宣言文リンク

無

無

反対意見 反対意見 宣言 反対意見 無

分離意見 反対意見 分離意見 分離意見 無

無

分離意見 分離意見 分離意見

^ この条約の規定にかかわらず、締約政府は、同政府が適当と認める数の制限及び他の条件に従って自国民のいずれかが科学的研究のために鯨を捕獲し、殺し、及び処理することを認可する特別許可書をこれに与えることができる。また、この条の規定による鯨の捕獲、殺害及び処理は、この条約の適用から除外する。各締約政府は、その与えたすべての前記の認可を直ちに委員会に報告しなければならない。各締約政府は、その与えた前記の特別許可書をいつでも取り消すことができる。

— 国際捕鯨取締条約第8条第1項日本語訳[ 28] ^ この10の規定にかかわらず、あらゆる資源についての商業目的のための鯨の捕獲頭数は、1986年の鯨体処理場による捕鯨の解禁期及び1985年から1986年までの母船による捕鯨の解禁期において並びにそれ以降の解禁期において零とする。この(e) の規定は、最良の科学的助言に基づいて検討されるものとし、委員会は、遅くとも1990年までに、同規定の鯨資源に与える影響につき包括的評価を行うとともに(e)の規定の修正及び他の捕獲頭数の設定につき検討する。

— 国際捕鯨取締条約附表第10項(e)日本語訳[ 28] ^ この10の他の規定にかかわらず、母船又はこれに附属する捕鯨船によりミンク鯨を除く鯨を捕獲し、殺し又は処理することは、停止する。この停止は、まっこう鯨及びしゃち並びにミンク鯨を除くひげ鯨に適用する。

— 国際捕鯨取締条約附表第10項(d)日本語訳[ 28] ^ 条約第5条1(c)の規定により、南大洋保護区と指定された区域において、母船式操業によるか鯨体処理場によるかを問わず、商業的捕鯨を禁止する。この保護区は、南半球の南緯40度、西経50度を始点とし、そこから真東に東経20度まで、そこから真南に南緯55度まで、そこから真東に東経130度まで、そこから真北に南緯40度まで、そこから真東に西経130度まで、そこから真南に南緯60度まで、そこから真東に西経50度まで、そこから真北に始点までの線の南側の水域から成る。この禁止は、委員会によって随時決定される保護区内のひげ鯨及び歯鯨資源の保存状態にかかわりなく適用する。ただし、この禁止は、最初の採択から10年後に、また、その後10年ごとに再検討するものとし、委員会は、再検討の時にこの禁止を修正することができる。この(b)の規定は、南極地域の特別の法的及び政治的地位を害することを意図するものではない。

— 国際捕鯨取締条約附表第7項(b)日本語訳[ 28] ^ 締約国政府は科学調査の許可申請について許可を発給する前に国際捕鯨委員会事務局長に対し通知し、それに対し査読と論評をするための十分な時間を科学委員会に与えなければならない。ここでいう許可申請とは以下のものが明記されていなければならない。

(a)調査の目的

(b)捕獲予定の動物の数、性別、保存状況

(c)他国の科学者の調査活動参加機会

(d)予見される保存状況への影響

可能であれば年次総会で科学委員会が許可申請について査読し論評する。年次総会開催前に許可された場合には、科学委員会委員に許可申請を郵送し査読と論評を求める。前もった許可に基づき行われたいかなる調査の結果も、次の科学委員会の年次総会で明らかにされなければならない。

— 国際捕鯨取締条約附表第30項日本語訳[ 29]

本案判決 を受け[ 5] 鶴岡公二 日本政府代理人、菅義偉 内閣官房長官、岸田文雄 外務大臣はそれぞれ談話を発表し、判決 の内容に失望しているが、判決自体には従う旨を述べた[ 30] [ 31] [ 32]

安倍晋三 首相は報告のため首相官邸を往訪した鶴岡公二 日本政府代理人に対し、「非常に残念で深く失望しているが、判決には従う」と述べるとともに、日本の主張が法廷において認められなかったことについて鶴岡代理人を厳しく叱責した[ 33]

この事件の敗訴を受け、日本政府は2015年10月に、海洋生物資源の調査、保存、管理または開発について国際的な紛争が生じた場合には、他の特別の合意が存在しない限り、国連海洋法条約 上の紛争解決手続を用いることがより適当であるとの考えに基づく宣言修正を行っている[ 34]

日本政府はIWCに残ったままでは商業捕鯨の再開は難しいと判断し、2018年12月25日に国際捕鯨取締条約 からの脱退を閣議決定 し[ 35] [ 36] 2019年 (令和 元年)6月30日 に国際捕鯨委員会を脱退し、7月1日 から商業捕鯨を再開させた[ 37]

^ 逆に義務的管轄受諾宣言を行っていない国との関係では、国際司法裁判所の管轄を受け入れる義務は生じない。例えば、韓国 は義務的管轄受諾宣言を行っていないため、仮に韓国が義務的管轄受諾宣言を行った日本を何らかの理由で一方的に国際司法裁判所に提訴をしたとしても、日本の側に裁判所の管轄を受け入れる義務は生じない[ 11]

^ 国際司法裁判所の裁判官 団のなかに当事国の国籍を有する裁判官がいない場合、その国はその事件に出席する裁判官を1名選任することができる(ICJ規程第31条第2項、第3項 )。これをアドホック裁判官または臨時裁判官といい、選任する国の国籍を有する者でなくても構わない[ 26] [ 27] アドホック 」も参照。

^ a b LETTER FROM THE AMBASSADOR OF AUSTRALIA, p2.

^ a b c d e f g h Donald K. Anton (2010). “Dispute Concerning Japan's JARPA II Program of "Scientific Whaling" (Australia v. Japan)” . ASIL Insight (American Society of International Law) 14 (20). http://www.asil.org/insights/volume/14/issue/20/dispute-concerning-japan%E2%80%99s-jarpa-ii-program-%E2%80%9Cscientific-whaling%E2%80%9D 2014年4月6日閲覧。 .

^ a b 捕鯨訴訟で口頭弁論=日豪が対決-国際司法裁 時事ドットコム 2013年6月26日

^ “Whaling in the Antarctic - Judgments ”. International Court of Justice. 2014年4月6日閲覧。 ^ a b アンドレイ・ポスカクキン; ボリス・ハイム;ジョアンヌ・ムーア;ゲノフェーファ・マドゥルガ (2014年3月31日). “Press Release - Unofficial - Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening) ” (PDF) (英語). 情報部 . 国際司法裁判所 . p. 1. 2014年4月1日閲覧。 “In that Judgment, which is final, without appeal and binding on the Parties ...”

^ 宮下日出男 (2014年4月1日). “日本捕鯨「科学」認めず 南極海敗訴 支持国中露も「中止」 ”. MSN産経ニュース . 産経デジタル. 2014年4月1日閲覧。 ^ a b 鯨類捕獲調査における現状について 、水産庁、2011年5月

^ “RESOLUTION ON JARPA ” (PDF) (英語). 国際捕鯨委員会 (2007年1月). 2012年1月14日閲覧。 ^ “JARPA/JARPAIIからどんな結果が得られている? ”. 日本鯨類研究所 . 2012年1月12日閲覧。 ^ LETTER FROM THE AMBASSADOR OF AUSTRALIA, p4.

^ a b c d “Declarations Recognizing the Jurisdiction of the Court as Compulsory ” (英語). 国際司法裁判所. 2012年1月14日閲覧。

^ a b c d e f g "Memorial of Australia, Vol. 1 "[要ページ番号

^ CR 2013/15 , p. 63, para. 69 (Boyle).^ "Counter-Memorial of Japan, Vol. 1 ", pp. 27-38.

^ a b c d "Counter-Memorial of Japan, Vol. 1 "[要ページ番号

^ a b “ICJ Hears Case of Whaling in Antarctic: Australia vs. Japan ”. United Nations Information Centre. 2014年3月10日閲覧。

^ Government of Australia, 31 May, 2010 "APPLICATION INSTITUTING PROCEEDINGS filed in the Registry of the Court on 31 May 2010: WHALING IN THE ANTARCTIC (AUSTRALIA v. JAPAN)" Archived 2013年3月9日, at the Wayback Machine .^ INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, "ORDER OF 13 JULY 2010" ^ Government of Australia, 9 March, 2011 "Memorial of Australia" Archived 2013年3月9日, at the Wayback Machine .^ Government of Japan, 9 March, 2012 "Counter-Memorial of Japan" ^ “Press release, 21 November 2012 ” (PDF) (英語). 国際司法裁判所 (2012年11月21日). 2012年12月15日閲覧。 ^ http://www.icj-cij.org/presscom/multimedia.php?p1=6 ^ http://www.icj-cij.org/presscom/gallery.php?p1=6&event=20140331_aj ^ a b c d e f g 真田康弘「南極海捕鯨事件:暫定的解題」

^ Judgment , pp.71-72, para.247.^ 「アドホック裁判官」、『国際法辞典』 、2頁。^ “All Judges ad hoc ”. International Court of Justice. 2014年4月1日閲覧。 ^ a b c d “国際捕鯨取締条約 ”. 日本捕鯨協会. 2014年4月1日閲覧。

^ “International Convention for the Regulation of Whaling, Schedule ”. International Whaling Commission. 2014年4月1日閲覧。 ^ 鶴岡公二 (2014年3月31日). “国際司法裁判所(ICJ)「南極における捕鯨」訴訟(判決を受けた鶴岡公二日本政府代理人のコメント) ”. 外務省. 2014年4月1日閲覧。^ 菅義偉 (2014年3月31日). “国際司法裁判所「南極における捕鯨」訴訟 判決についての内閣官房長官談話 ”. 外務省. 2014年4月1日閲覧。^ 岸田文雄 (2014年4月1日). “岸田外務大臣会見記録(平成26年4月1日(火曜日)8時39分~ 於:官邸エントランスホール) ”. 外務省. 2014年4月1日閲覧。^ “共同通信2014年4月3日配信「首相「判決には従う」 調査捕鯨で鶴岡氏を叱責」 ”. 2014年4月3日閲覧。 ^ 国際司法裁判所(ICJ)について 外務省 国際法局国際法課 2021年1月^ “政府、IWC脱退を閣議決定 正式発表は26日” . 産経新聞 . (2018年12月26日). https://www.sankei.com/article/20181226-U55FAL22CBLYFKJA63ZDO75FAY/ 2023年3月12日閲覧。 ^ “国際捕鯨取締条約及び同条約の議定書からの脱退についての通告” . 外務省. (2018年12月26日). https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_006938.html 2019年1月3日閲覧。 ⚠ ^ “商業捕鯨の再開について” . 水産庁 . (2019年7月1日). https://www.jfa.maff.go.jp/j/press/kokusai/190701.html 2023年3月12日閲覧。