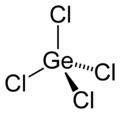

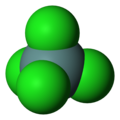

四塩化ゲルマニウム

四塩化ゲルマニウム(しえんかゲルマニウム、Germanium tetrachloride)は、無色で発煙性の液体である。独特の酸臭を持つ。純粋な金属ゲルマニウムを生産するための中間体として用いられる。近年では、光ファイバー製造用の試薬として利用が大幅に増加している。 生産商業生産されるゲルマニウムの多くは、亜鉛鉱石や銅鉱石の精錬所の煙道の塵を処理することで生産されるが、ヴィトレインと呼ばれる種類の石炭を燃やした後の灰の中にも多く見られる。四塩化ゲルマニウムは、金属ゲルマニウムやその酸化物である二酸化ゲルマニウムを精製する際の中間体である[2]。 四塩化ゲルマニウムは、濃塩酸に酸化物を溶解することにより、二酸化ゲルマニウムから直接生成できる。得られた混合物を分留し、他の生成物や不純物から分離して精製する[3]。これを純水で再加水分解して純粋な二酸化ゲルマニウムとし、これを水素下で還元することで、純粋な金属ゲルマニウムが得られる[2][3]。 しかし、二酸化ゲルマニウムの生産は、鉱石から抽出されるゲルマニウムの酸化状態に依る。銅鉛硫化物や亜鉛硫化物の鉱石からは二硫化ゲルマニウムが得られ、塩素酸ナトリウム等の酸化剤により、二酸化ゲルマニウムに酸化される。亜鉛鉱石は、焙焼し、焼結す]ることで、直接二酸化ゲルマニウムを生成できる。得られた酸化物は、上述のように処理される[2]。 古典的には、塩素と金属ゲルマニウムから、温度を上昇させながら合成することもできる[4][1]。 利用いくつかの光学プロセスの中間体としてほぼ独占的に用いられる。直接加水分解して、独特な特性と用途を持つ酸化物ガラスである二酸化ゲルマニウムとなる。 光ファイバー光ファイバーの製造の際には、四塩化ケイ素と四塩化ゲルマニウムを酸素とともに中空のガラス母材に導入し、試薬が各々の酸化物に酸化され、混合ガラスを形成するように、注意深く加熱する。二酸化ゲルマニウムは、高い屈折率を持つため、四塩化ゲルマニウムの流速を変えることで、光ファイバー全体の屈折率を制御することができる。ガラス質量の約4%が二酸化ゲルマニウムである[2]。 出典

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia