„Āď„Āģť†ÖÁõģ„Āß„ĀĮ„ÄĀ1662ŚĻī „Āęśó•ŚźĎÁĀė„ĀßÁôļÁĒü„Āó„ĀüŚúįťúá„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶Ť™¨śėé„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āĺ„Āô„Äā

śó•ŚźĎÁĀė„ĀßÁôļÁĒü„Āô„āčŚúįťúáŚÖ®Ťą¨„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ĀĮ„ÄĆśó•ŚźĎÁĀėŚúįťúá „Äć„āí„ĀĒŤ¶ß„ĀŹ„Ā†„Āē„ĀĄ„Äā

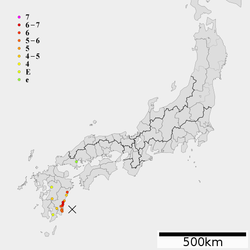

Ś§ĖśČÄŚúįťúá Ôľą„Ā®„āď„Ā©„Āď„āć„Āė„Āó„āď/„Ā®„āď„Ā®„Āď„āć„Āė„Āó„āďԾȄĀ®„ĀĮ„ÄĀ1662ŚĻī 10śúą31śó• ÔľąŚĮõśĖá 2ŚĻī9śúą20śó• ԾȜú™śėé„Āęśó•ŚźĎÁĀė ś≤ĖÔľąŚĆóÁ∑Į31.7Śļ¶„ÉĽśĚĪÁĶĆ132Śļ¶ÔľČ„ĀßÁôļÁĒü„Āó„Āü„Éě„āį„Éč„ÉĀ„É•„Éľ„ÉČ 7.6„Äú7.9[ 2] [ 3] Śúįťúá „ÄāśúÄŚ§ßťúáŚļ¶ „ĀĮ6Śľ∑Ôľąśé®ŚģöԾȄÄā

śúČŚŹ≤šĽ•śĚ•śúÄŚ§ßŤ¶Źś®°„Āģśó•ŚźĎÁĀėŚúįťúá „Āß„Āā„āč„Äā1662ŚĻīŚĮõśĖáśó•ŚźĎÁĀėŚúįťúá [ 4] [ 4] ŚģģŚī錳ā ŚŹä„Ā≥śó•ŚćóŚłā šĽėŤŅĎ„āíšł≠ŚŅÉ„Āꌧ߄Āć„Ā™ŤĘęŚģ≥„ĀĆÁĒü„Āė„Āü„Äā

„ÄĆŚ§ĖśČÄ„Äć„ĀģÁĒĪśĚ•„ĀĮ„ÄĀŚä†śĪüÁĒįŚ∑Ě ś≤≥ŚŹ£ŚĆóŚ≤ł„ĀęŚ≠ėŚú®„Āó„Ā¶„ĀĄ„ĀüťõÜŤźĹ[ 5] [ 6]

ŚúįťúፙŅśüĽÁ†ĒÁ©∂śé®ťÄ≤śú¨ťÉ® „Āģ„ÄĆśó•ŚźĎÁĀė„ĀģŚúįťúá„ĀģťĀéŚéĽ„ĀģÁôļÁĒüÁä∂ś≥Ā„Ā®ŤĘęŚģ≥„Äć„Āę„āą„āč„Ā®„ÄĀ1662ŚĻīÔľąŚĮõśĖá2ŚĻīÔľČ10śúą31śó•„ĀģŚúįťúá„Āę„āą„ā茟ĄŚúį„ĀģŤĘęŚģ≥„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ÄĀšĹźŚúüŚéü ÔľąšĹźŚúüŚéüŤó© ť†ėԾȄĀß„ĀĮŚüé„ĀĆÁ†īśźć„Āó„ÄĀśĹįŚģ∂800šĹôś£ü„ÄĀś≠ĽŤÄÖŚ§öŚįĎÔľąśé®ŚģöťúáŚļ¶6Śľ∑ԾȄÄĀÁúĆÔľąÁł£Ťó© ť†ė„ÄĀÁŹĺ„ÉĽŚĽ∂Ś≤°Śłā ԾȄĀß„ĀĮŚüé„ĀģÁü≥Śě£„ĀĆÁ†īśźć„Āó„ÄĀť†ėŚÜÖ„ĀģśĹįŚģ∂1300šĹôś£ü„ÄĀś≠ĽŤÄÖ5šļļÔľąśé®ŚģöťúáŚļ¶5Śľ∑ԾȄÄĀÁßčśúąÔľąÁŹĺ„ÉĽťęėťćčÁĒļ ԾȄĀß„āāŚüé„ĀģÁü≥Śě£„ĀĆŚī©„āĆ„Āü„ĀĽ„ĀčŚī©Śģ∂287ś£ü„ĀģŤĘęŚģ≥„ĀĆŚáļ„Āü„Ā®„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč[ 7] ť£ęŤā•Ťó© ť†ėԾȄĀß„ĀĮÁü≥Śě£„ĀģŤĘęŚģ≥„Āģ„ĀĽ„Āč„ÄĀť†ėŚÜÖ„Āß„ĀĮśĹįŚģ∂1,213ś£üÔľą„ĀÜ„Ā°śįīś≤°246ś£üԾȄÄĀś≠ĽŤÄÖ15šļļ„ÄĀ„ĀĚ„ĀģšĽĖŚĪĪŚī©„āĆ„āĄśī•ś≥ĘŤĘęŚģ≥„ā팏ó„ĀĎ„Āü„Ā®„ĀĄ„ĀÜÔľąśé®ŚģöťúáŚļ¶6ŚľĪÔľČ[ 7]

śī•ś≥Ę „ĀĮŚĽ∂Ś≤°„Āč„āČŚ§ßťöÖŚćäŚ≥∂ÔľąÁČĻ„ĀęŚģģŚī錳āśú®ŤäĪŚúįŚĆļԾȄā퍕≤„ĀĄ„ÄĀťęė„Āē„ĀĮŚģģŚī錳āšĽėŤŅĎ„Āß4 - 10m„ĀęťĀĒ„Āó„Āü[ 2] [ 8] [ 7]

„Āď„ĀģŚúįťúá„Āߜ󕌟όõĹŚćóťÉ®ś≤ŅŚ≤ł„Āß„ĀĮŚúįÁõ§ś≤ąšłč „ĀĆÁĒü„Āė„Āü„ÄāťĚíŚ≥∂ šĽėŤŅĎ„Āß„ĀĮÁīĄ1„É°„Éľ„Éą„Éę„ĀģŚúįÁõ§ś≤ąšłč„āíÁĒü„Āė„Āü[ 7] ťā£ÁŹāťÉ° „Āę„Āā„āčśłÖś≠¶Ś∑Ě „Āß„ĀĮ„ÄĀś≤≥ŚŹ£ťÉ®„ĀĆťô•ś≤°„Āó„ÄĀśįīÁĒį8000Áü≥šĹô„āä„ĀĆśĶ∑„Āęś≤°„ĀóŚÖ•„āäśĪü„Ā®„Ā™„Ā£„Āü„ÄāŚúįťúáŚĺĆ„ĀĮ„Āď„ĀģŚÜÖśĶ∑„ĀĆśĶĀŤ∑Į„ĀģšłÄťÉ®„Ā®„Ā™„āä„ÄĀ1950ŚĻīšĽ£„Āĺ„ĀßÁõīśé•śó•ŚźĎÁĀė„Āę„ĀĮśĶĀ„āĆŤĺľ„Āĺ„Āö„Āę„ÄĀŚä†śĪüÁĒįŚ∑Ě ś≤≥ŚŹ£„ĀꌟąśĶĀ„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āü[ 9] šļęšŅĚ ŚĻīťĖä„Ā≥śĖáśĒŅ ŚĻīťĖď„ĀęŚüč„āĀÁęč„Ā¶šļčś•≠Ôľąś≠£ŤďģŚĮļŚĻ≤śčďԾȄĀĆŤ°Ć„āŹ„āĆ„ÄĀ„Āč„Ā§„Ā¶„ĀģśįīÁĒįÁĒ®Śúį„ĀĆŚŹĖ„āäśąĽ„Āē„āĆ„Āü[ 6]

šĽ•šłč„ĀĮšłĽ„Ā™„āā„Āģ„Äā

Ś§ßśó•śú¨Śúįťúጏ≤śĖô3Ś∑Ľ

ŚĮõśĖá2ŚĻī9śúą19śó•Ś∑ĪšłĎ„ĀģŚúįťúá„Āę„āą„āčśó•ŚźĎŚõĹ„Ā®Ś§ßťöÖŚõĹ„Āß„ĀģŤĘęŚģ≥„ā퍮ėŤľČ[ 10]

Ś§ßśó•śú¨Śúįťúጏ≤śĖô3Ś∑Ľ śó•ŚźĎÁļāŤ®ė

ŚĮõśĖá2ŚĻīŚ£¨ŚĮÖ9śúą19śó•„ĀģŚ§úŚ≠ź„ĀģŚąĽ„ÄĀśó•ŚźĎŚõĹ„Āꌧߌúįťúá„ĀĆ„Āā„āä„ÄĀśī•ś≥Ę„ĀƜ̕Ť•≤„Āó„Ā¶ťā£ÁŹāťÉ°„Āģ„ĀÜ„Ā°šłčŚä†śĪüÁĒį„ÄĀśú¨ťÉ∑śČÄ„ÄÖ„ĀģŚúį„ĀĆśĶ∑„Āęś≤°„Āó„Āü„Ā®Ť®ėŤľČ[ 10]

Á∂öśó•śú¨Áé蚼£šłÄŤ¶ß

šĹźŚúüŚéü„Āß„ĀģŚüéťÉ≠„ĀģÁü≥Śě£Śī©„āĆ„āĄŚĪ荹é„ĀģÁ†īśźćÔľą800šĹôԾȄā퍮ėŤľČ[ 10]

šłĽ„Ā™Ť®ėťĆ≤„Ā®„ÄĀśé®Śģö„Āē„āĆ„āčťúáŚļ¶„Ā®śī•ś≥Ęťęė[ 5]

ŚúįŚźć

ŤĘęŚģ≥

ťúáŚļ¶

śī•ś≥Ęťęė (m)

ŚģģŚīéÁúĆ ŚĽ∂Ś≤°

Áü≥Śě£ 5 ŤĽíšĹôÁ†īśźćÔľĆÁĒįÁēĎ 57 ÁĒļśĶĀŚ§ĪÔľé

5

2

ŚźĆ„ÉĽťęėťćč

Ś£äŚģ∂ 280 śął

6

ŚźĆ„ÉĽšĹźŚúüŚéü

Ś§úŚ≠ź„É錹ĽÔľąŚćąŚČć0śôā„ĀĒ„āćԾȌúįťúáÔľéŚĪĪŚī©„āĆԾƌúįŚČ≤„āĆԾƌ£äŚģ∂ŚÖęÁôĺšĹôÔľéŚüé „ĀģÁü≥Śě£Śī©„āĆ„āčÔľé

6

Ś§ßś∑ÄŚ∑Ě ś≤≥ŚŹ£

ŚĆóŚ≤ł„ĀģšłčŚą•Śļú„ĀģŚúįÁõ§ś≤ąťôćÔľéťęėśĹģ śļÄ„Ā°šļļŚģ∂„ĀģŚõ≤„ĀĄśú®„ÉĽÁęĻśĶ∑šł≠„ĀęÁęč„Ā§ÔľéŚįŹśąłÁ•ěÁ§ĺ śĶĀŚ§ĪÔľąÁŹĺŚú®ť∂īŚ≥∂„ĀęÁ߼„āčÔľČԾ鍹Ļ 10 Á†īśźćÔľéÁĪ≥ 500 šŅĶśĹģ„Āę„Ā§„ĀŹÔľéś≠ĽŤÄÖ 5.Á¶ŹŚ≥∂śĚĎ śĶ∑šł≠„Āęś≤°„ĀóԾƚŏśįĎšĽäśĪü„ĀęÁ߼„āčÔľé

5

ŚģģŚīéÁúĆśú¨ťÉ∑ śłÖś≠¶ šłčŚä†śĪüÁĒį

ťā£ÁŹāťÉ° 7 „āęśĚĎ„ÄĀÁĒį 8,000 šĹôÁü≥śĶłśįīÔľéśĹįŚģ∂ 1,213 śął„Āģ„ĀÜ„Ā°ÔľĆśĶ∑„Āęś≤°„Āô„āč„āā„Āģ 246 śąłÔľéšĹŹśįĎ 2,398 šļļ„ĀģŚÜÖԾƜįīś≠Ľ 15 šļļÔľé6

4ÔĹě5

ŚźĆ„ÉĽśú®ŤäĪ

Ś≥∂ŚĪĪ„ĀęśēįŚüļ„ĀģŚúįťúáÁĘĎ„Āā„āäÔľéśĶłśįī„āíŚÖć„āĆ„āčÔľé

Śä†śĪüÁĒįŚ∑Ě ś≤≥ŚŹ£

Ś§ĖśČÄÔľąśģŅśČÄԾȜĚĎ 3ÔĹě4 ŚįļŚúįÁõ§ś≤ąšłčԾƌ֕śĪü„Ā®„Ā™„āčÔľéÁĪ≥Á≤ü 2,350 Áü≥śĶĀŚ§ĪÔľé

4ÔĹě5

ŚģģŚīéÁúĆť£ęŤā•

Śüé „ĀģÁü≥Śě£ 9 „āęśČÄÔľĆ192 ťĖďÁ†īśźćÔľé5

ŚźĆ„ÉĽŚ§ĖśĶ¶

Ś§ĖśĶ¶„āą„ā䌧ߌ†āŚ∑Ě „Āĺ„ĀßśĶ∑śįīťÄö„ĀėÔľĆÁõģšļēśī•„ÉĽŚ°©ť∂ī „ĀģŚúįԾƜĶ∑šł≠„ĀģŚ≥∂„Ā®„Ā™„āčÔľé

2ÔĹě3

ťĻŅŚÖźŚ≥∂ÁúĆ Ś§ßťöÖŚúįŚüü

ŚĪĪŚī©„āĆŚúįŚČ≤„āĆԾƝôłŚúįśēįŚćĀÁĒļśĶ∑„Ā®„Ā™„āčÔľéśĶ∑śįīśļĘ„āĆšļļÁēúŚ§ö„ĀŹś≠Ľ„ĀôÔľé

5

2ÔĹě3

ÁÜäśú¨ÁúĆ ÁźÉÁ£®ťÉ°

Ś§ßŚúįťúáÔľéŤĘęŚģ≥ŚįĎ„ĀóÔľé

5

ŚźĆ„ÉĽŚ§©Ťćȝɰ

Ś§ßŚúįťúáÔľé

4

šłÄśĖĻ„Āß„ÄĀťęėÁü•ÁúĆ „ÉĽśĄõŚ™õÁúĆ „ÉĽŚ§ßŚąÜÁúĆ „Ā™„Ā©„Āß„ĀĮśú¨Śúįťúá„ĀģŤ®ėťĆ≤„ĀĮÁôļŤ¶č„Āē„āĆ„Ā¶„Āä„āČ„Āö„ÄĀM7.6„Ā®„ĀĄ„ĀÜŤ¶Źś®°„ĀĮťĀ錧߄Āß„Āā„āč„Ā®„Āô„āčÁ†ĒÁ©∂„āā„Āā„āč[ 10]

50ŚĻī„ĀĒ„Ā®„ĀꌼļÁęč„Āē„āĆ„āčšĺõť§äÁĘĎÔľąŚģģŚī錳āÁÜäťáé„ÄĀŚõĹťĀď220ŚŹ∑„Ā®ÁúĆťĀď367ŚŹ∑„Āģšļ§ÁāĻšĽėŤŅĎÔľČ ŚģģŚī錳āÁÜäťáéŚ≥∂ŚĪĪ„Āß„ĀĮ„ĀĽ„Āľ50ŚĻī„ĀĒ„Ā®„ĀęśĖį„Āü„Ā™šĺõť§äÁĘĎ„ĀģŚĽļÁęč„ĀĆŤ°Ć„āŹ„āĆ„Ā¶„ĀĄ„āč[ 4]

Ś§ĖśČÄŚúįťúášĺõť§äÁĘĎÔľąŚģģŚī錳āÁÜäťáéŚ≥∂ŚĪĪÔľČ

Ś§ĖśČÄŚúįťúášłČÁôĺšļĒŚćĀŚõěŚŅĆšĺõť§äÁĘĎ - 2007ŚĻī ÔľąŚĻ≥śąź19ŚĻīԾȄĀꌼļÁęč„Āē„āĆ„ĀüÁü≥ÁĘĎ[ 4]

Ś§ĖśČÄŚúįťúášłČÁôĺŚĻīŚŅĆšĺõť§äÁĘĎ - 1957ŚĻī Ôľąśė≠ŚíĆ32ŚĻīԾȄĀꌼļÁęč„Āē„āĆ„ĀüÁü≥ÁĘĎ[ 4]

Ś§ĖśČÄŚúįťúášĺõť§äÁĘĎ - 1925ŚĻī ÔľąŚ§ßś≠£14ŚĻīԾȄĀꌼļÁęč„Āē„āĆ„ĀüÁü≥ÁĘĎ[ 4]

Ś§ĖśČÄŚúįťúášĺõť§äÁĘĎ - ŚĽļÁęčŚĻīšłćśėéÔľąťĻŅŚÖźŚ≥∂Ś§ßŚ≠¶ŚŅúÁĒ®ŚúįŚ≠¶„ĀģŤ®ėťĆ≤„Āó„Āü„Ā®„Āď„āć„Āß„ĀĮ1908ŚĻīÔľąśėéś≤Ľ41ŚĻīԾȌĽļÁęčÔľČ[ 4]

Ś§ĖśČÄŚúįťúášĺõť§äÁĘĎ - 1810ŚĻī ÔľąśĖáŚĆĖ7ŚĻīԾȄĀꌼļÁęč„Āē„āĆ„ĀüÁü≥ÁĘĎ[ 4]

Ś§ĖśČÄŚúįťúášĺõť§äÁĘĎ - ÁĘĎśĖá„Āģ„ÄĆŤĺõŚ∑≥„Äć„Āč„āČ1761ŚĻī ÔľąŚģĚśö¶11ŚĻīԾȄĀꌼļÁęč„Āē„āĆ„Āü„Ā®śé®Śģö„Āē„āĆ„āčÁü≥ÁĘĎ[ 4]

Ś§ĖśČÄŚúįťúášĺõť§äÁĘĎ - „ÄĆś≠≥šļĆśúą„Äć„Ā™„Ā©śēįśĖáŚ≠ó„Āģ„ĀŅŚą§Ť™≠„Āß„Āć„āč„ĀĆ„ÄĀŚ§ö„ĀŹ„ĀģśĖáŚ≠ó„ĀƜϩśĽÖ„Āó„Ā¶„Āä„ā䌼ļÁęčŚĻīšłćśėé[ 4] „Āď„Āģ„ĀĽ„Āč„Āę„āāŚ§ĖśČÄŚúįťúá„ĀģÁü≥ÁĘĎ„āĄśú®ŚÉŹ„ĀĆ„Āā„āč„Äā

ś≠£ŤďģŚĮļŚĻ≤śčďŚäüŚäīŤÄÖśĚČÁĒįśĖįŚ∑¶Ť°õťĖÄť°ēŚĹįÁĘĎÔľąŚģģŚī錳āÁÜäťáéÔľČ - 1990ŚĻī ÔľąŚĻ≥śąź2ŚĻīԾȄĀꌼļÁęč„Āē„āĆ„Āüśī•ś≥Ę„Ā®ŚúįÁõ§ś≤ąšłč„Āę„āą„āäśįīś≤°„Āó„ĀüŚúį„ĀģŚĻ≤śčď„ĀęŚįĹŚäõ„Āó„ĀüśĚČÁĒįśĖįŚ∑¶Ť°õťĖÄ„Āģť°ēŚĹįÁĘĎ[ 4]

ŚŹ§Śüé„ĀģŚ§ĖśČÄŚúįťúášĺõť§äÁĘĎÔľąŚģģŚī錳āŚŹ§ŚüéÔľČ - 1664ŚĻī ÔľąŚĮõśĖá4ŚĻīԾȄĀꌼļÁęč„Āē„āĆ„Āüšĺõť§äÁĘĎ[ 4]

ÁôĹŚÖé„ĀģŚĹꌹĽÔľąŚģģŚī錳āśĖįŚą•ŚļúšłÄŤĎČÁ®≤Ťć∑Á•ěÁ§ĺÔľČ - Śúįťúá„Āģťöõ„ĀꚳčĎČÁ®≤Ťć∑Á•ěÁ§ĺ„ĀęÁôĹŚÖé„ĀĆÁŹĺ„āĆśī•ś≥Ę„āíŤĻī„Ā£„Ā¶ŤĘęŚģ≥„Āč„āČśēĎ„Ā£„Āü„Ā®„ĀĄ„ĀÜšľĚśČŅ„āí„āā„Ā®„Āę„Āó„Āüśú®ŚÉŹ[ 4]

1750ŚĻī - 1799ŚĻī

1750ŚĻī - 1759ŚĻī 1760ŚĻī - 1769ŚĻī 1770ŚĻī - 1779ŚĻī 1780ŚĻī - 1789ŚĻī 1790ŚĻī - 1799ŚĻī

1800ŚĻī - 1849ŚĻī

1800ŚĻī - 1809ŚĻī 1810ŚĻī - 1819ŚĻī 1820ŚĻī - 1829ŚĻī 1830ŚĻī - 1839ŚĻī 1840ŚĻī - 1849ŚĻī

1850ŚĻī - 1884ŚĻī

1850ŚĻī - 1859ŚĻī 1860ŚĻī - 1869ŚĻī 1870ŚĻī - 1879ŚĻī 1880ŚĻī - 1884ŚĻī