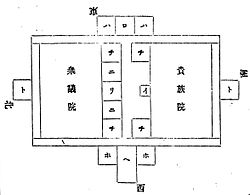

御便殿 (広島市)座標: 北緯34度23分19.4秒 東経132度28分28.1秒 / 北緯34.388722度 東経132.474472度  (広島瓦斯電軌株式会社経営電車沿線案内より)  (本校郷土教育と郷土読本より) 御便殿(ごべんでん、ごびんでん)は、かつて広島県広島市にあった天皇の行在所(休憩所)。現在は建物自体存在していない。 概要日清戦争開始にともない臨時首都となった広島で帝国議会が開催されることになり、その際に明治天皇の休憩所として広島臨時仮議事堂(仮設国会議事堂)とともに市中心部に建てられた。議会終了後議事堂は撤去されたが、御便殿は比治山に移設され観光名所となった。その後広島市への原子爆弾投下により壊滅し、現在は跡地として広場が整備されている。 元々あったところには何も説明はされておらず、比治山公園には「御便殿跡」と看板が建っているものの、当時の面影を残すものはほぼない。 歴史建設1894年(明治27年)7月、日清戦争勃発。当時山陽鉄道は広島駅が西端であったこと、第5師団の拠点があったこと、宇品港(広島港)が事実上軍港として整備されていたことから、広島が臨戦地となり大本営が置かれた[2]。明治天皇、および政府高官も移ってきたことから事実上首都として機能し、帝国議会を広島で開くことになった[3]。これは同年9月22日に公布された詔書により急遽決定したものであり[4]、帝国議会議事堂建設が突貫工事で進められた[5]。 場所は広島市の中心部である西練兵場の南東端、現在の中区基町中国電力基町ビル敷地に、仮設の帝国議会議事堂である「広島臨時仮議事堂」が設けられる[6]。うち「御便殿」は、議事堂の背後に置かれ、間取り横25尺×縦30尺(7.6m×9.1m)、その両脇に侍従室を配したものとなった[6][7][8]。設計は妻木頼黄内務省技師[7]。 同年10月14日仮設議事堂竣工、翌日である同年10月15日議員招集、同年10月18日第7回帝国議会開会、会期は4日間、臨時軍事費予算案などが組まれた[5][9]。 なお明治天皇が仮議事堂へ臨幸したのは議会開催初日1894年10月18日の開院式[9]と、のち同年11月2日同地で"征清陸海軍戦捷大祝賀会"が開催[10]された際、つまり天皇が「御便殿」を利用したのは2日のみということになる。また後に広島入りした昭憲皇太后が1895年(明治28年)3月26日に市内を行啓していた途中休憩に立ち寄っている[11]。 その後日清戦争は勝利に終え、明治天皇は1895年4月27日東京へ戻っていった[6]。仮議事堂は1898年(明治31年)に取り壊されている[12]。 移設

1895年(明治28年)、御便殿は広島市に払い下げられる[13]。その中で市は、1898年(明治31年)から比治山を公園として整備する方針で進め[14]、1909年(明治42年)10月比治山北端の約6,600 m2を造成し、御便殿を移設した[13][15][16]。この際、仮設の便殿であった当初のものと比べ、内部は当時と同じままであったが外観は宮殿のように増築している[17]。設計者は不明。 1910年(明治43年)2月11日紀元節、正式に開場[16]。宮殿を模した造りで中には御真影や御物が奉置されていた[18]。ただ中に入ることは禁止されており入り口は塞がれ、金網で全て覆われていた[19]。その他、周辺には皇族関連のものが整備される。正面の大鳥居は、1913年(大正2年)明治天皇葬場殿の儀の際、青山斎場(現明治神宮外苑)に建てられたものを移築したものであり[12][15][16] 、設置の際には銅板で巻かれている[12][16]。御便殿の傍らには大正天皇即位を記念して、1918年(大正7年)絵馬堂式の「御即位大礼記念館」が建てられた(右絵葉書参照)[20][16]。また馬の像があったと証言がある[19][21]。 移設後の「舊御便殿」には明治天皇は行幸しておらず、大正天皇は皇太子時代に広島行啓はあるがこの地には行啓しておらず、昭和天皇は皇太子時代である1925年(大正15年)5月26日にこの地を行啓している(下記参照)。 以降この舊御便殿は当時の広島市民から聖なる場所として崇められる。日清戦争当時明治天皇が広島に来た日である9月15日を「大纛進転記念日」戻った日である4月27日を「大纛退転記念日」として参拝し[6]、大戦中の毎月8日には「興亜奉公日」として早朝から参拝が行われた[15]。 また舊御便殿は戦前における観光名所となり、市民の憩いの場として、花見などが行われた[15]。戦前の万花園(羽田別荘)の広告の歌詞で浅野の泉邸(縮景園)・二葉の里の月見・江波山・饒津神社のハギと並んで、御便殿も名所として歌われた[22]。当時の様子がわかるものとして、例えば戦前における広島名所の絵葉書に登場する。1929年(昭和4年)、広島市主催で「昭和産業博覧会」が開かれた際には比治山が第二会場として整備され、そのメインパビリオンがこの御便殿であった[19][23]。 1945年(昭和20年)8月6日、原爆により[15] は全壊[15][16]。なお、焼失ではなく爆風により吹き飛んだと証言がある[24]。倒壊した部材は市民に持ち去られた[15]。鳥居については残ったが、下部から銅板が持ち去られた[15]。そうして石垣のみが残ることになった[15]。 その石垣の南側には1970年頃まで、動物小屋が幾つかあり小動物が飼われてミニ動物園のようになっていた(戦前から小動物が飼われており遊園地もあったと証言[19][21] もある)。広島市安佐動物公園開園でそこへ動物は引き取られ小屋は撤去された。 戦後、御便殿を復興を呼びかけることも考えられたが実現せず[15]、戦後しばらく残された基礎の石垣部分も、1982年(昭和57年)に比治山を芸術公園として整備することを決定[15]。石垣部分は掘り下げられ壁泉が整備[25]。ポルトガルから輸入した石が敷き詰められた[25]。元々石垣に使われた倉橋島の花崗岩は[25]、広島市西部開発に運ばれたと言われている[26]。また、広場の一角には1983年(昭和58年)に比治山公園青空図書館(現・広島市まんが図書館)が整備された[25]。 御便殿の石垣と大鳥居は現存しない。 現況 臨時仮議事堂と御便殿が建てられた中区基町周辺は、都市開発により現在面影を残すものは存在しない。 現在、御便殿広場内にある戦前から以下の建造物がこの地にあり、被爆建造物でもある。

その他、戦後に整備された皇室関係のものもある。 また公園以外においては、比治山橋傍らに戦前に作られた御便殿を案内する石柱標識がある。

交通

また、2013年4月からJRバス中国が運行している「めいぷる~ぷ」なら、広場の近くまで行くことが出来る[27]。 脚注

参考資料

関連項目

|

||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia

![広島臨時仮議事堂。手前は正面で西側、背後が東側にあたる[1]。御便殿はこの建物の背後に建てられた。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3d/National_Diet_Hiroshima_Temporary_Building_%28external_view%29.jpg/250px-National_Diet_Hiroshima_Temporary_Building_%28external_view%29.jpg)