жӯ»иҖ…гҒ®жӣё (еҸӨд»ЈгӮЁгӮёгғ—гғҲ)

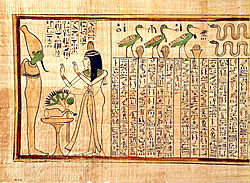

жӯ»иҖ…гҒ®жӣёпјҲгҒ—гҒ—гӮғгҒ®гҒ—гӮҮгҖҒзӢ¬: TotenbuchгҖҒиӢұ: Book of the DeadгҖҒгӮўгғ©гғ“гӮўиӘһ: ЩғШӘШ§ШЁ Ш§Щ„Щ…ЩҲШӘЩүгҖҒгӮўгғ©гғ“гӮўиӘһгӮЁгӮёгғ—гғҲж–№иЁҖ: ЩғШӘШ§ШЁ Ш§Щ„Ш§Щ…ЩҲШ§ШӘпјүгҒҜгҖҒеҸӨд»ЈгӮЁгӮёгғ—гғҲгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰж–°зҺӢеӣҪжҷӮд»ЈпјҲеүҚ16дё–зҙҖпјүд»ҘйҷҚгҒ«дҪңгӮүгӮҢгҒҹ葬зӨјж–ҮжӣёгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮеҗҢжҷӮжңҹгҒ®еўіеў“гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢеүҜ葬е“ҒгҒ®1гҒӨгҒ§гҖҒдёҖиҲ¬гҒ«гғ‘гғ”гғ«гӮ№гҒ«жӣёгҒӢгӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гӮ’жҢҮгҒҷгҖӮгҒқгҒ®еҶ…е®№гҒҜгҖҒгӮЁгӮёгғ—гғҲзҘһи©ұгҒ®жӯ»з”ҹиҰігҒ«еҹәгҒҘгҒҚгҖҒжӯ»иҖ…гҒҢеҶҘз•ҢпјҲгғүгӮҘгӮўгғҲпјүгӮ’йҖҡйҒҺгҒҷгӮӢйҡӣгҒ®жіЁж„ҸзӮ№гӮ„гҖҒйӯӮгҒ®еҖӢгҖ…гҒ®иҰҒзҙ гӮ’дҝқеӯҳгғ»дҝқиӯ·гҒҷгӮӢж–№жі•гҒӘгҒ©гӮ’еӨҡж•°гҒ®зҘҲзҘ·ж–ҮгӮ„е‘Әж–ҮгҒЁгҒ„гҒҶеҪўгҒ§иЁҳгҒ—гҒҹ葬йҖҒе„ҖзӨјгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒӘгҒҠгҖҒгҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶе‘јз§°гҒҜгҖҒ19дё–зҙҖгҒ®гғүгӮӨгғ„пјҲгғ—гғӯгӮӨгӮ»гғіпјүгҒ®гӮЁгӮёгғ—гғҲиҖғеҸӨеӯҰиҖ…гӮ«гғјгғ«гғ»гғӘгғ’гғЈгғ«гғҲгғ»гғ¬гғ—гӮ·гӮҰгӮ№гҒҢеҗҚд»ҳгҒ‘гҒҹиҝ‘д»Јд»ҘйҷҚгҒ®гӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгӮЁгӮёгғ—гғҲиӘһгҒ§гҒҜж—Ҙжң¬иӘһгҒ«зӣҙиЁігҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҖҢж—ҘдёӢеҮәзҸҫгҒ®жӣёгҖҚгҒӘгҒ©гҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ гӮӮгҒЁгӮӮгҒЁгҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚгҒ®еҶ…е®№гҒ«зӣёеҪ“гҒҷгӮӢ葬зӨјж–ҮжӣёгҒҜгҖҒзҙҖе…ғеүҚ3еҚғе№ҙзҙҖгҒ«гҒҜеӯҳеңЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгӮүж–Үз« гҒҜеҸӨзҺӢеӣҪжҷӮд»Јжң«жңҹгҒ«гҒҜзҺӢеў“пјҲгғ”гғ©гғҹгғғгғүпјүгҒ®еЈҒйқўгҒ«пјҲгғ”гғ©гғҹгғғгғүгғ»гғҶгӮӯгӮ№гғҲпјүгҖҒдёӯзҺӢеӣҪжҷӮд»ЈгҒҜжҹ©пјҲгӮігғ•гӮЈгғіпјүгҒ«жӣёгҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгӮӮгҒ®пјҲгӮігғ•гӮЈгғігғ»гғҶгӮӯгӮ№гғҲпјүгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮжң¬жқҘгҒҜзҘһгҒ®еҢ–иә«гҒҹгӮӢзҺӢпјҲгғ•гӮЎгғ©гӮӘпјүгҒҢгҖҒжӯ»еҫҢгҒ«зҘһгҖ…гҒ®дё–з•ҢгҒ§з”ҹжҙ»гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зҘҲеҝөгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒжҷӮд»ЈгҒҢдёӢгҒҢгӮӢгҒ«гҒӨгӮҢгҖҒзҺӢжңқгҒ®й«ҳе®ҳгӮ„иЈ•зҰҸгҒӘеёӮж°‘гҒ«гӮӮз”ЁгҒ„гӮүгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒжӯ»иҖ…гӮ’еҢ…гӮҖдәңйә»еёғпјҲгғӘгғҚгғіпјүгҒ«и‘¬зӨјж–ҮжӣёгҒҢжӣёгҒӢгӮҢгҖҒжңҖзөӮзҡ„гҒ«гғ‘гғ”гғ«гӮ№гҒ«жӣёгҒҸеҪўејҸгҒҢзўәз«ӢгҒ—гҒҹгҖӮгҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚгҒ«еҸҺйҢІгҒ•гӮҢгҒҹе‘Әж–ҮгҒҜеҫҢд»ЈгҒ«ж–°гҒ—гҒҸиҝҪеҠ гҒ•гӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гӮӮгҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒгғ”гғ©гғҹгғғгғүгғ»гғҶгӮӯгӮ№гғҲгӮ„гӮігғ•гӮЈгғігғ»гғҶгӮӯгӮ№гғҲжҷӮд»ЈгҒ«дҪңжҲҗгҒ•гӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гӮӮеӨҡгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ гҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚгҒ«гҒҜеҺҹе…ёгӮ„жӯЈе…ёгҒҜеӯҳеңЁгҒӣгҒҡгҖҒеҖӢгҖ…гҒ«з•°гҒӘгӮӢгҖӮзҸҫеӯҳгҒҷгӮӢгғ‘гғ”гғ«гӮ№гҒ«гҒҜж§ҳгҖ…гҒӘе®—ж•ҷж–ҮжӣёгӮ„йӯ”иЎ“ж–ҮжӣёгҒҢеҗ«гҒҫгӮҢгҖҒгҒқгҒ®жҢҝзөөгӮӮеҖӢгҖ…гҒ«еӨ§гҒҚгҒҸз•°гҒӘгӮӢгҖӮгҒҠгҒқгӮүгҒҸеҹӢ葬иҖ…гҒҢиҮӘеҲҶгҒ®жӯ»еҫҢгҒ«еҝ…иҰҒгҒЁжҖқгӮҸгӮҢгӮӢзҘҲзҘ·ж–ҮгӮ„е‘Әж–ҮгӮ’еҸ–жҚЁйҒёжҠһгҒ—гҖҒзӢ¬иҮӘгҒ®гӮӮгҒ®гӮ’дҪңжҲҗдҫқй јгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒЁжҺЁжё¬гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮд»–ж–№гҒ§еҸӨд»ЈгӮЁгӮёгғ—гғҲжң«жңҹгҒ«гҒҜж•…дәәгҒ®еҗҚеүҚгӮ’жӣёгҒҚе…ҘгӮҢгӮӢгҒ гҒ‘гҒ®йҮҸиІ©е“ҒгӮӮгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮдёҖиҲ¬зҡ„гҒӘгҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚгҒҜгғ’гӮЁгғӯгӮ°гғӘгғ•гӮ„гғ’гӮЁгғ©гғҶгӮЈгғғгӮҜпјҲзҘһе®ҳж–Үеӯ—пјүгҒ§жӣёгҒӢгӮҢгҖҒжӯ»еҫҢгҒ®дё–з•ҢгҒ®ж—…гӮ’жҸҸгҒ„гҒҹжҢҝзөөгҒҢеҗ«гҒҫгӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гӮӮгӮҲгҒҸгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚгҒ«еҸҺйҢІгҒ•гӮҢгҒҹзҘҲзҘ·ж–ҮгӮ„е‘Әж–ҮгҒҜзҸҫд»ЈгҒ§гҒҜеҶ…е®№гҒ«еҝңгҒҳгҒҰгғҠгғігғҗгғӘгғігӮ°гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜеҫҢдё–гҒ«д»ҳгҒ‘гӮүгӮҢгҒҹдҫҝе®ңзҡ„гҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮж—Ҙжң¬иӘһгҒ§гҒҜдёҖиҲ¬гҒ«гҖҢз« гҖҚд»ҳгҒ‘гҒ§е‘јгҒ°гӮҢгӮӢгҒҢгҖҒгҒӮгӮӢгҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚгҒ«гҖҢжӯ»иҖ…гҒ®еҜ©еҲӨгҖҚгӮ’жүұгҒЈгҒҹ125з« гҒҢиЁҳиҝ°гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮүгҒЁгҒ„гҒЈгҒҰгҖҒгҒқгҒ®еүҚгҒ®1гҒӢгӮү124з« гӮӮгҒҷгҒ№гҒҰеҸҺйҢІгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгӮ’ж„Ҹе‘ігҒ—гҒӘгҒ„гҖӮзөұдёҖзҡ„гҒӘй ҶеәҸгӮ„ж§ӢжҲҗгҒҷгӮүгҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚгҒ®дҪҝз”ЁгҒ®жӯҙеҸІгҒ§гҒҜжң«жңҹгҒ«еҮәжқҘдёҠгҒҢгҒЈгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ еҗҚз§°гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚпјҲиӢұпјҡBook of the DeadпјүгҒЁгҒ„гҒҶеҗҚеүҚгҒҜгҖҒ19дё–зҙҖгҒ®гғүгӮӨгғ„пјҲгғ—гғӯгӮӨгӮ»гғіпјүгҒ®гӮЁгӮёгғ—гғҲиҖғеҸӨеӯҰиҖ…гӮ«гғјгғ«гғ»гғӘгғ’гғЈгғ«гғҲгғ»гғ¬гғ—гӮ·гӮҰгӮ№гҒҢеӯҰиЎ“зҡ„гҒ«е‘ҪеҗҚгҒ—гҒҹе‘јз§°гҒ§гҒӮгӮҠпјҲзӢ¬пјҡDas TodtenbuchпјүгҖҒеҸӨд»ЈгӮЁгӮёгғ—гғҲгҒ§гҒ®е‘јгҒіеҗҚгҒ«гҒҜгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘж„Ҹе‘ігҒҜгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮгҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚгӮ’ж„Ҹе‘ігҒҷгӮӢгғ’гӮЁгғӯгӮ°гғӘгғ•гӮ’гғ©гғҶгғіж–Үеӯ—еҢ–гҒҷгӮӢгҒЁгҖҢRw Nw Prt M HrwгҖҚпјҲиӘӯгҒҝгҒҜгҖҢгғ«гғ»гғҢгғ»гғҡгғ¬гғҲгғ»гӮЁгғ гғ»гғҳгғ«гҖҚгҒҫгҒҹгҒҜгҖҢгғҡгғ¬гғҲгғ»гӮЁгғ гғ»гғҳгғ«гӮҘгҖҚпјүгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒгҒ“гӮҢгӮ’ж—Ҙжң¬иӘһгҒ«зӣҙиЁігҒҷгӮӢгҒЁгҖҢж—ҘдёӢеҮәзҸҫгҒ®жӣёгҖҚгҒҫгҒҹгҒҜгҖҢж—ҘгҒ®гӮӮгҒЁгҒ«еҮәзҸҫгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®е‘Әж–ҮгҖҚгҒЁгҒӘгӮӢ[1]гҖӮ зҷәеұ•гҒЁжӯҙеҸІ   гҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚд»ҘеүҚгҒ®ж§ҳејҸгҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚгҒ®жәҗжөҒгҒҜгҖҒгӮЁгӮёгғ—гғҲеҸӨзҺӢеӣҪжҷӮд»ЈгҒ®и‘¬зӨјж–ҮжӣёгҒ®дјқзөұгҒ«гҒҫгҒ§йҒЎгӮӢгҖӮиҖғеҸӨеӯҰзҡ„еҸІж–ҷгҒЁгҒ—гҒҰж®ӢгӮӢжңҖеҲқжңҹгҒ®и‘¬зӨјж–ҮжӣёгҒҜгҖҒгғ”гғ©гғҹгғғгғүгҒ®еЈҒйқўгҒ«еҲ»гҒҫгӮҢгҒҹгғ”гғ©гғҹгғғгғүгғ»гғҶгӮӯгӮ№гғҲгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒзҙҖе…ғеүҚ2400е№ҙй ғгҖҒ第5зҺӢжңқгҒ®гӮҰгғҠгӮ№зҺӢгҒ®гғ”гғ©гғҹгғғгғүгҒ§еҲқгӮҒгҒҰдҪҝз”ЁгҒ•гӮҢгҒҹ[3]гҖӮ гҒ“гӮҢгӮүгҒҜгғ”гғ©гғҹгғғгғүеҶ…гҒ®еҹӢ葬е®ӨгҒ®еЈҒйқўгҒ«жӣёгҒӢгӮҢгҖҒгғ•гӮЎгғ©гӮӘпјҲ第6зҺӢжңқгҒӢгӮүгҒҜзҺӢеҰғгӮӮпјүгҒ«гҒ®гҒҝз”ЁгҒ„гӮүгӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮдәәй–“гӮ„еӢ•зү©гӮ’иЎЁгҒҷгғ’гӮЁгғӯгӮ°гғӘгғ•гҒ®еӨҡгҒҸгҒҜгҖҒжңӘе®ҢжҲҗгҒҫгҒҹгҒҜж„Ҹеӣізҡ„гҒ«з ҙжҗҚгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜгғ•гӮЎгғ©гӮӘгҒ®дәЎйӘёгҒ«е®ігӮ’дёҺгҒҲгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒЁжҺЁжё¬гҒ•гӮҢгӮӢ[4]гҖӮ гғ”гғ©гғҹгғғгғүгғ»гғҶгӮӯгӮ№гғҲгҒ®зӣ®зҡ„гҒҜгҖҒзҸҫдё–гҒ§дәЎгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгғ•гӮЎгғ©гӮӘгҒҢеӨ©з©әгҒ®зҘһгҖ…гҒ®еҲ—гҒ«еҠ гҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҖҒзү№гҒ«еӨӘйҷҪзҘһгғ©гғјгҒЁгҒ®еҜҫйқўгҒ«дё»зңјгҒҢзҪ®гҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®жҷӮд»ЈгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢжӯ»еҫҢгҒ®дё–з•ҢгҒҜгҖҒеҫҢгҒ®гҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚгҒ§жӣёгҒӢгӮҢгӮӢеҶҘз•ҢпјҲең°дёӢпјүгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒеӨ©з©әгҒ«гҒӮгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹ[4]гҖӮ еҸӨзҺӢеӣҪжҷӮд»ЈгҒ®жң«жңҹгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘ葬зӨјж–ҮжӣёгҒҜзҺӢж—ҸгҒ®гҒҝгҒ®зү№жЁ©гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҒӘгӮҠгҖҒең°ж–№й•·е®ҳгӮ„гҖҒгҒқгҒ®д»–гҒ®й«ҳе®ҳгҒ®еўіеў“гҒ§гӮӮиҰӢгӮүгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒЈгҒҹ[4]гҖӮ дёӯзҺӢеӣҪжҷӮд»ЈгҒ«е…ҘгӮӢгҒЁгҖҒжЈәпјҲгӮігғ•гӮЈгғіпјүгҒ«жӣёгҒӢгӮҢгӮӢеҪўејҸгҒ®гӮігғ•гӮЈгғігғ»гғҶгӮӯгӮ№гғҲпјҲжЈәжҹ©ж–ҮпјүгҒҢзҸҫгӮҢгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гӮігғ•гӮЈгғігғ»гғҶгӮӯгӮ№гғҲгҒ§гҒҜж–°гҒ—гҒ„иЁҖиӘһгӮ„гҖҒж–°гҒ—гҒ„е‘Әж–ҮгҒҢиҰӢгӮүгӮҢгҖҒеҲқгӮҒгҒҰжҢҝзөөгӮӮз”ЁгҒ„гӮүгӮҢгҒҹгҖӮдёҖиҲ¬гҒ«гҒҜгғҶгӮӯгӮ№гғҲгҒҜжЈәгҒ®еҶ…йғЁгҒ«жӣёгҒӢгӮҢгҒҹгҒҢгҖҒеўіеў“гҒ®еЈҒйқўгӮ„гғ‘гғ”гғ«гӮ№гҒ«жӣёгҒӢгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгҒЈгҒҹ[4]гҖӮ гҒ“гҒ®гӮігғ•гӮЈгғігғ»гғҶгӮӯгӮ№гғҲгҒҜгҖҒиЈ•зҰҸгҒӘдёҖиҲ¬дәәгҒ§гӮӮз”ЁгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҹгҒҹгӮҒгҖҒжӯ»еҫҢгҒ®дё–з•ҢгҒ§жҡ®гӮүгҒҷдәәгҖ…гӮ’еў—гӮ„гҒҷгҒ“гҒЁгҒ«гӮӮз№ӢгҒҢгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®гғ—гғӯгӮ»гӮ№гӮ’гҖҢжӯ»еҫҢдё–з•ҢгҒ®ж°‘дё»еҢ–пјҲdemocratization of the afterlifeпјүгҖҚгҒЁе‘јгҒ¶[5]гҖӮ еҫҢиҝ°гҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒгҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚгҒ®е‘Әж–ҮгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®гғ”гғ©гғҹгғғгғүгғ»гғҶгӮӯгӮ№гғҲгӮ„гӮігғ•гӮЈгғігғ»гғҶгӮӯгӮ№гғҲжҷӮд»ЈгҒ«з”ұжқҘгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒҢеӨҡгҒҸгҖҒзҸҫеңЁзўәиӘҚгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢиҖғеҸӨеӯҰеҸІж–ҷгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгӮҰгғҠгӮ№зҺӢгҒ®гӮӮгҒ®гҒҢжңҖеҸӨгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгӮҲгӮҠеҸӨгҒ„иө·жәҗгӮ’е”ұгҒҲгӮӢеӯҰиӘ¬гӮӮгҒӮгӮҠгҖҒгҒқгӮҢгӮүгҒ«гӮҲгӮҢгҒ°гҖҒгҒ•гӮүгҒ«100е№ҙгҒ»гҒ©йҒЎгҒЈгҒҹ第4зҺӢжңқгҒ®гғЎгғігӮ«гӮҰгғ©гғјзҺӢгҒ®жҷӮд»ЈгҒ«гҒҜж—ўгҒ«жҲҗз«ӢгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶ[6]гҖӮ гҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚгҒ®зҷ»е ҙ第2дёӯй–“жңҹгҒ®еҲқгӮҒгҒ«гҒӮгҒҹгӮӢзҙҖе…ғеүҚ1700е№ҙй ғгҒ«гҖҒгғҶгғјгғҷгҒ§жңҖеҲқжңҹгҒ®гҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚгҒҢиЈҪдҪңгҒ•гӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮгҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚгҒ«еҗ«гҒҫгӮҢгӮӢжңҖеҸӨгҒ®е‘Әж–ҮгҒҜ第16зҺӢжңқгҒ®гғЎгғігғҒгғҘгғҳгғҶгғ—зҺӢеҰғгҒ®жЈәгҒӢгӮүеҮәеңҹгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеүҚд»ЈгҒ®гғ”гғ©гғҹгғғгғүгғ»гғҶгӮӯгӮ№гғҲгӮ„гӮігғ•гӮЈгғігғ»гғҶгӮӯгӮ№гғҲгҒЁе…ұгҒ«ж–°гҒ—гҒ„е‘Әж–ҮгҒҢеҗ«гҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹ[7]гҖӮ 第17зҺӢжңқгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгҖҒгҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚгҒҜзҺӢж—ҸгҒ®гҒҝгҒӘгӮүгҒҡгҖҒе»·иҮЈгӮ„гҒқгҒ®д»–гҒ®еҪ№дәәгҒ«еәғгҒҫгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®ж®өйҡҺгҒ§гҒҜгҖҒе‘Әж–ҮгҒҜжӯ»иҖ…гӮ’еҢ…гӮҖдәңйә»еёғпјҲгғӘгғҚгғіпјүгҒ«жӣёгҒӢгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢдёҖиҲ¬зҡ„гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒзЁҖгҒ«жЈәгӮ„гғ‘гғ”гғ«гӮ№гҒ«жӣёгҒӢгӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гӮӮзҷәиҰӢгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢ[8]гҖӮ зҸҫд»ЈгҒ«зҹҘгӮүгӮҢгӮӢгҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚгҒҜж–°зҺӢеӣҪжҷӮд»ЈгҒ«зҷәеұ•гҒ—гҖҒдёҖиҲ¬еҢ–гҒ—гҒҹгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚгҒ®дёӯгҒ§гӮӮжңүеҗҚгҒӘгҖҢеҝғиҮ“гҒ®иЁҲйҮҸгҖҚпјҲ125з« пјүгҒҜзҙҖе…ғеүҚ1475е№ҙй ғгҒ®гғҸгғҲгӮ·гӮ§гғ—гӮ№гғҲгҒЁгғҲгғҲгғЎгӮ№3дё–гҒ®е…ұеҗҢзөұжІ»жҷӮд»ЈгҒӢгӮүиҰӢгӮүгӮҢе§ӢгӮҒгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®жҷӮд»Јд»ҘйҷҚгҖҒгҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚгҒҜйҖҡеёёгғ‘гғ”гғ«гӮ№гҒ®е·»зү©гҒ«жӣёгҒӢгӮҢгҖҒз°ЎеҚҳгҒӘжҢҝзөөгӮӮжҸҸгҒӢгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮзү№гҒ«з¬¬19зҺӢжңқжҷӮд»ЈгҒ«гҒҜжҢҝзөөгҒҢиұӘиҸҜгҒ«гҒӘгӮӢеӮҫеҗ‘гҒҢиҰӢгӮүгӮҢгҖҒгҒ—гҒ°гҒ—гҒ°е‘ЁеӣІгҒ®гғҶгӮӯгӮ№гғҲгӮ’зҠ зүІгҒ«гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ•гҒҲгҒӮгҒЈгҒҹ[9]гҖӮ 第3дёӯй–“жңҹгҒ«е…ҘгӮӢгҒЁдјқзөұзҡ„гҒӘгғ’гӮЁгғӯгӮ°гғӘгғ•гҒ гҒ‘гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгғ’гӮЁгғ©гғҶгӮЈгғғгӮҜпјҲзҘһе®ҳж–Үеӯ—пјүгҒ§жӣёгҒӢгӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гӮӮзҸҫгӮҢе§ӢгӮҒгӮӢгҖӮгғ’гӮЁгғӯгӮ°гғӘгғ•гҒ«гӮҲгӮӢе·»зү©гҒҜгҖҒе®үдҫЎзүҲгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеҶ’й ӯгҒ®1жһҡгӮ’йҷӨгҒ„гҒҰжҢҝзөөгӮӮгҒӘгҒҸгҖҒгӮҲгӮҠе°ҸгҒ•гҒӘгғ‘гғ”гғ«гӮ№гҒ§дҪңжҲҗгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮеҗҢжҷӮгҒ«еүҜ葬е“ҒгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгҖҢгӮўгғ гғүгӮҘгӮўгғҲгҖҚгҒӘгҒ©гҒ®иҝҪеҠ гҒ®и‘¬зӨјж–ҮжӣёгҒҢз”ЁгҒ„гӮүгӮҢгҒҹ[10]гҖӮ еҸӨд»ЈгӮЁгӮёгғ—гғҲжң«жңҹ第25зҺӢжңқгҒӢгӮү第26зҺӢжңқгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰгҖҒгҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚгҒҜжӣҙж–°гҒ•гӮҢгӮӢгҒЁе…ұгҒ«жЁҷжә–еҢ–гҒ•гӮҢгҒҹгҖӮж–Үз« гҒ«з•ӘеҸ·гҒҢжҢҜгӮүгӮҢгҖҒдёҖиІ«гҒ—гҒҹй ҶеәҸд»ҳгҒ‘гӮүгӮҢгҒҹгҒ®гӮӮгҒ“гҒ®й ғгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒ第26зҺӢжңқгҒ®йҖҡз§°гҒ§гҒӮгӮӢгӮөгӮӨгӮ№жңқгҒ«гҒЎгҒӘгӮ“гҒ§гҖҒд»Ҡж—ҘгҒ§гҒҜгҒ“гҒ®жЁҷжә–еҢ–гғҗгғјгӮёгғ§гғігӮ’гҖҢгӮөгӮӨгӮ№зүҲпјҲSaite recensionпјүгҖҚгҒЁе‘јгҒ¶гҖӮ ж–°зҺӢеӣҪжҷӮд»Јжң«жңҹгҒӢгӮүгғ—гғҲгғ¬гғһгӮӨгӮӘгӮ№жңқгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰгӮӮгҖҒгҒ“гҒ®гӮөгӮӨгӮ№зүҲгҒ«еҹәгҒҘгҒ„гҒҰгҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚгҒҜиЈҪдҪңгҒ•гӮҢгҒҹгҒҢгҖҒгғ—гғҲгғ¬гғһгӮӨгӮӘгӮ№жңқжң«жңҹгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁж¬Ўз¬¬гҒ«зңҒз•ҘгҒ•гӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒЈгҒҹгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгҖҢе‘јеҗёгҒ®жӣёгҖҚгӮ„гҖҢж°ёйҒ гӮ’жЁӘеҲҮгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®жӣёгҖҚгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹж–°гҒҹгҒӘ葬зӨјж–ҮжӣёгӮӮзҷ»е ҙгҒ—гҒҹгҖӮ гҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚгҒҢз”ЁгҒ„гӮүгӮҢгҒҹгҒ®гҒҜзҙҖе…ғеүҚ1дё–зҙҖгҒҫгҒ§гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒгҒқгҒ“гҒ«жҸҸгҒӢгӮҢгҒҹиҠёиЎ“зҡ„гҒӘгғўгғҒгғјгғ•гҒ®дёҖйғЁгҒҜгҖҒеҫҢгҒ®гғӯгғјгғһжҷӮд»ЈпјҲгӮўгӮЁгӮ®гғҘгғ—гғҲгӮҘгӮ№пјүгҒ§гӮӮдҪҝз”ЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹ[11]гҖӮ е‘Әж–Ү вҶ’гҖҢгҖҢжӯ»иҖ…гҒ®е‘Әж–ҮгҖҚгҒ®е‘Әж–ҮгҒ®дёҖиҰ§гҖҚгӮӮеҸӮз…§

гҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚгҒҜеӨҡгҒҸгҒ®еҖӢгҖ…гҒ«зӢ¬з«ӢгҒ—гҒҹгғҶгӮӯгӮ№гғҲгҒЁгҖҒгҒқгӮҢгҒ«д»ҳйҡҸгҒҷгӮӢжҢҝзөөгҒӢгӮүж§ӢжҲҗгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒ®гӮөгғ–гғҶгӮӯгӮ№гғҲгҒҜгҖҢr(кңЈ)гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶеҚҳиӘһгҒ§е§ӢгҒҫгӮҠгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜгҖҢеҸЈгҖҚгҖҢиЁҖи‘үгҖҚгҖҢе‘Әж–ҮгҖҚгҖҢзҷәеЈ°гҖҚгҖҢжң¬гҒ®з« гҖҚгӮ’ж„Ҹе‘ігҒҷгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®жӣ–жҳ§гҒӘеӨҡзҫ©жҖ§гҒҜгӮЁгӮёгғ—гғҲжҖқжғігҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢе„ҖзӨјзҡ„гҒӘзҷәи©ұгҒЁе‘ӘиЎ“зҡ„гҒӘеҠӣгҒ®й–ўйҖЈжҖ§гӮ’зӨәгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢ[12]гҖӮ йҖҡдҫӢгҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚгӮ’иӘ¬жҳҺгҒҷгӮӢйҡӣгҒ«гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®еҖӢгҖ…гҒ®гғҶгӮӯгӮ№гғҲгӮ’гҖҢз« гҖҚгӮ„гҖҢе‘Әж–ҮгҖҚгҒЁиЁігҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ зҸҫд»ЈгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚгҒ®е‘Әж–ҮгҒҜ192еҖӢгҒҢзҹҘгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒҢ[13]гҖҒгҒ“гӮҢгӮүгӮ’гҒҷгҒ№гҒҰеҗ«гӮҖеҚҳдёҖгҒ®еҶҷжң¬гҒҜеӯҳеңЁгҒ—гҒӘгҒ„гҖӮж•…дәәгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚгҒ®зӣ®зҡ„гҒҜгӮұгғјгӮ№гғҗгӮӨгӮұгғјгӮ№гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒж•…дәәгҒ«жӯ»еҫҢгҒ®дё–з•ҢгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢзҘһз§ҳзҡ„зҹҘиӯҳгӮ’дёҺгҒҲгӮӢгӮӮгҒ®гӮӮгҒӮгӮҢгҒ°гҖҒж•…дәәгҒҢзҘһгҖ…гҒ®еҲ—гҒ«еҠ гӮҸгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гӮӮгҒӮгӮӢгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°з¬¬17з« гҒҜгӮўгғҲгӮҘгғ зҘһгҒ«й–ўгҒҷгӮӢжӣ–жҳ§гҒ§й•·гҒ„иЁҳиҝ°гҒ§гҒӮгӮӢ[14]гҖӮ 第26гҒӢгӮү30з« гҖҒжҷӮгҒ«6з« гҒЁ126з« гҒҜеҝғиҮ“пјҲгӮӨгғ–пјүгҒ«й–ўгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгӮ№гӮ«гғ©гғҷгҒ«еҲ»гҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹ[15]гҖӮ гҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚгҒ®еҶ…е®№гҒҜе®—ж•ҷжӣёгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁеҗҢжҷӮгҒ«гҖҒйӯ”иЎ“жӣёгҒ§гӮӮгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒҹгҒЁгҒҲгҖҒгҒқгӮҢгҒҢзҘһгҖ…гӮ’и¬ҖгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒеҸӨд»ЈгӮЁгӮёгғ—гғҲгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰйӯ”иЎ“гҒҜзҘһгҖ…гҒёгҒ®зҘҲзҘ·гҒЁеҗҢгҒҳгҒҸгӮүгҒ„гҒ«жӯЈеҪ“гҒӘиЎҢзӮәгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹ[16]гҖӮ е®ҹйҡӣгҖҒеҸӨд»ЈгӮЁгӮёгғ—гғҲдәәгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰйӯ”иЎ“гҒЁе®—ж•ҷгҒ®е®ҹи·өгҒ«еҢәеҲҘгҒҜгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹ[17]гҖӮ йӯ”иЎ“пјҲгғҳгӮ«пјүгҒ®жҰӮеҝөгҒҜи©ұгҒ—иЁҖи‘үгӮ„жӣёгҒҚиЁҖи‘үгҒЁгӮӮеҜҶжҺҘгҒ«зөҗгҒігҒӨгҒ„гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒқгӮҢгӮ’еҸЈгҒ«гҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҜеүөйҖ иЎҢзӮәгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹ[18]гҖӮгҒҷгҒӘгӮҸгҒЎгҖҒиЎҢзӮәгҒЁзҷәи©ұгҒҜеҗҢдёҖиҰ–гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹ[17]гҖӮ зҷәгҒӣгӮүгӮҢгҒҹиЁҖи‘үгҒ®йӯ”иЎ“зҡ„гҒӘеҠӣгҒҜгҖҒжӣёгҒӢгӮҢгҒҹиЁҖи‘үгҒ«гӮӮеҸҠгӮ“гҒ гҖӮгғ’гӮЁгғӯгӮ°гғӘгғ•ж–Үеӯ—гҒҜгғҲгғҲзҘһгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰзҷәжҳҺгҒ•гӮҢгҒҹгҒЁгҒ•гӮҢгҖҒгғ’гӮЁгғӯгӮ°гғӘгғ•иҮӘдҪ“гҒ«гӮӮеј·еҠӣгҒӘеҠӣгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгҒқгӮҢгҒ«гӮҲгӮӢжӣёгҒҚиЁҖи‘үгҒҜе‘Әж–ҮгҒ®еҠӣгӮ’жңҖеӨ§йҷҗдјқгҒҲгӮӢгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹ[18]гҖӮ гҒ“гӮҢгҒҜеҫҢд»ЈгҒ®гҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚгҒ§гҒ—гҒ°гҒ—гҒ°иҰӢгӮүгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘж–Үз« гҒ®зңҒз•ҘгӮ’дјҙгҒҶе ҙеҗҲгҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮеҠӣгҒҜе®ҝгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҖҒзү№гҒ«жҢҝзөөгҒҢгҒӮгӮӢе ҙеҗҲгҒҜе°ҡжӣҙгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹ[19]гҖӮ гҒҫгҒҹгҖҒгӮЁгӮёгғ—гғҲдәәгҒҹгҒЎгҒҜеҗҚеүҚгӮ’зҹҘгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§еҜҫиұЎгӮ’ж”Ҝй…ҚгҒҷгӮӢеҠӣгҒҢеҫ—гӮүгӮҢгӮӢгҒЁдҝЎгҒҳгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгӮҶгҒҲгҒ«гҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚгҒ§гҒҜгҖҒжӯ»еҫҢгҒ®дё–з•ҢгҒ§йҒӯйҒҮгҒҷгӮӢеӨҡгҒҸгҒ®еӯҳеңЁгҒ«зҘһз§ҳзҡ„гҒӘеҗҚеүҚгӮ’дёҺгҒҲгҖҒгҒқгӮҢгӮүгӮ’ж”Ҝй…ҚгҒҷгӮӢеҠӣгӮ’гӮӮгҒҹгӮүгҒқгҒҶгҒЁгҒ—гҒҹ[20]гҖӮ гҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚгҒ®е‘Әж–ҮгҒ«гҒҜ葬зӨјгҒ«йҷҗе®ҡгҒ•гӮҢгҒӘгҒ„еҸӨд»ЈгӮЁгӮёгғ—гғҲгҒ®з”ҹжҙ»ж–ҮеҢ–гҒ§гӮӮиҰӢгӮүгӮҢгӮӢгҒ„гҒҸгҒӨгҒӢгҒ®йӯ”иЎ“гӮӮз”ЁгҒ„гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒқгҒ®еӨҡгҒҸгҒ®е‘Әж–ҮгҒҜж•…дәәгӮ’зҒҪгҒ„гҒӢгӮүе®ҲгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®йӯ”иЎ“зҡ„гҒӘиӯ·з¬ҰгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгғ‘гғ”гғ«гӮ№гҒ«жӣёгҒӢгӮҢгӮӢд»ҘеӨ–гҒ«гӮӮгҖҒгғҹгӮӨгғ©пјҲйҒәдҪ“пјүгӮ’еҢ…гӮҖдәңйә»еёғгҒ«гӮӮжӣёгҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢ[16]гҖӮ ж—Ҙеёёзҡ„гҒӘйӯ”иЎ“гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰиӯ·з¬ҰгҒҜеӨ§йҮҸгҒ«дҪҝз”ЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮжһ•гҒӘгҒ©гҖҒеў“гҒ®дёӯгҒ§йҒәдҪ“гҒ«зӣҙжҺҘи§ҰгӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гҒ«гӮӮйӯ”йҷӨгҒ‘гҒ®дҫЎеҖӨгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹ[21]гҖӮ еӨҡгҒҸгҒ®е‘Әж–ҮгҒ§гҒҜйӯ”иЎ“зҡ„гҒӘжІ»зҷ’еҠӣгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁдҝЎгҒҳгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹе”ҫж¶ІгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгӮӮи§ҰгӮҢгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢ[16]гҖӮ ж§ӢжҲҗгҒ»гҒјгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®гҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚгҒҜеҖӢгҖ…гҒ«зӢ¬з«ӢгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеҲ©з”ЁеҸҜиғҪгҒӘйҒҺеҺ»гҒ®еҶҷжң¬гҒӢгӮүеј•з”ЁгҒ•гӮҢгҖҒж§ҳгҖ…гҒӘе‘Әж–ҮгҒҢж··еңЁгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒқгҒ®жӯҙеҸІгҒ®еӨ§йғЁеҲҶгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒжҳҺзўәгҒӘй ҶеәҸгӮ„ж§ӢйҖ гҒҜеӯҳеңЁгҒ—гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹ[22]гҖӮ е®ҹйҡӣгҖҒ1967е№ҙгҒ«гғқгғјгғ«гғ»гғҗгғ«гӮІгҒҢиЎҢгҒЈгҒҹеҗ„гғҶгӮӯгӮ№гғҲй–“гҒ®е…ұйҖҡгғҶгғјгғһгҒ®е…Ҳй§Ҷзҡ„з ”з©¶гҒҫгҒ§гҒҜ[23]гҖҒгӮЁгӮёгғ—гғҲеӯҰгҒ§гҒҜеҹәжң¬ж§ӢжҲҗгҒҜеӯҳеңЁгҒ—гҒӘгҒ„гҒЁзөҗи«–гҒҘгҒ‘гҒҰгҒ„гҒҹ[24]гҖӮ жҳҺзўәгҒӘж§ӢжҲҗгӮ’зўәиӘҚгҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒҜгӮөгӮӨгӮ№жңқпјҲ第26зҺӢжңқпјүд»ҘйҷҚгҒ®гӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢ[25]гҖӮ гҒқгҒ®гӮөгӮӨгӮ№зүҲгҒ§гҒҜз« гӮ’4гҒӨгҒ®йғЁгҒ«з·ЁзәӮгҒҷгӮӢеӮҫеҗ‘гҒҢгҒӮгҒЈгҒҹ[24]гҖӮ

еҸӨд»ЈгӮЁгӮёгғ—гғҲгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢжӯ»гҒЁжӯ»еҫҢгҒ®дё–з•ҢгҒ®жҚүгҒҲж–№ гҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚгҒ®зҘҲзҘ·ж–ҮгӮ„е‘Әж–ҮгҒҜгҖҒжӯ»гӮ„жӯ»еҫҢгҒ®дё–з•ҢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ®еҸӨд»ЈгӮЁгӮёгғ—гғҲдәәгҒ®иҖғгҒҲгӮ’иЎЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгӮҲгҒЈгҒҰеҗҢең°гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢе®—ж•ҷиҰігӮ„йҒ“еҫіиҰігҒӘгҒ©гҒ«й–ўгҒҷгӮӢйҮҚиҰҒгҒӘжғ…е ұжәҗгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ йӯӮгҒ®ж°ёз¶ҡжҖ§вҶ’и©ізҙ°гҒҜгҖҢеҸӨд»ЈгӮЁгӮёгғ—гғҲдәәгҒ®йӯӮгҖҚгӮ’еҸӮз…§

еҸӨд»ЈгӮЁгӮёгғ—гғҲгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢжӯ»гҒЁгҒҜгҖҒж§ҳгҖ…гҒӘгӮұгғҡгғ«пјҲkheperuгҖҒеңЁгӮҠж–№пјүгҒ®еҙ©еЈҠгӮ’ж„Ҹе‘ігҒ—гҒҹ[26]гҖӮгҒқгҒ—гҒҰ葬е„ҖгӮ„еў“гҒЁгҒҜгҖҒеҙ©еЈҠгҒ—гҒҹгҒқгӮҢгӮ’еҶҚзөұеҗҲгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ гғҹгӮӨгғ©еҢ–гҒҜгҖҒиӮүдҪ“гӮ’дҝқеӯҳгҒ—гҖҒзҘһгҒ®еҒҙйқўгӮ’е®ҝгҒ—гҒҹзҗҶжғізҡ„гҒӘеңЁгӮҠж–№гҒ§гҒӮгӮӢгҖҢгӮөгғјгҖҚпјҲsahпјүгҒ«еӨүеҢ–гҒ•гҒӣгӮӢеҪ№зӣ®гҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚгҒ«гҒҜж•…дәәгҒ®иӮүдҪ“гӮ’дҝқеӯҳгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®е‘Әж–ҮгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜгғҹгӮӨгғ©дҪңжҲҗгҒ®йҒҺзЁӢгҒ§е”ұгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢ[27]гҖӮ дәәгҒ®зҹҘжҖ§гӮ„иЁҳжҶ¶гӮ’е®ҝгҒҷгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹеҝғиҮ“пјҲгҖҢгӮӨгғ–гҖҚпјүгҒҜйҮҚиҰҒиҰ–гҒ•гӮҢгҖҒе®ҹйҡӣгҒ®еҝғиҮ“гҒ«дҪ•гҒӢгҒӮгҒЈгҒҹе ҙеҗҲгҒ«еӮҷгҒҲгҒҰгҖҒгӮ№гғҡгӮўгҒ®еҝғиҮ“гӮ’иЎЁгҒҷе®қзҹігӮ’дјҙгҒЈгҒҹгӮ№гӮ«гғ©гғҷгҒҢеүҜ葬е“ҒгҒЁгҒ—гҒҰеҹӢ葬гҒ•гӮҢгӮӢгҒ»гҒ©гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгӮӮе‘Әж–ҮгҒ§дҝқиӯ·гҒ•гӮҢгӮӢеҜҫиұЎгҒ®1гҒӨгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹ[28]гҖӮ гҖҢгӮ«гғјгҖҚпјҲз”ҹе‘ҪеҠӣпјүгҒҜиӮүдҪ“гҒЁе…ұгҒ«еў“гҒ«ж®ӢгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒйЈҹгҒ№зү©гӮ„ж°ҙгҖҒйҰҷгӮ’дҫӣгҒҲгҒҰгӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјгӮ’иЈңзөҰгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгӮӮгҒ—зҘһе®ҳгӮ„家ж—ҸгҒҢгҒ“гӮҢгӮ’гҒ§гҒҚгҒӘгҒҸгҒӘгӮӢе ҙеҗҲгҒ«еӮҷгҒҲгҒҰгҖҒ105з« гҒ®е‘Әж–ҮгҒ§гӮ«гғјгӮ’жәҖи¶ігҒ•гҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’дҝқиЁјгҒ—гҒҹ[29]гҖӮ еҗҚеүҚпјҲгҖҢгғ¬гғігҖҚпјүгҒҜгҖҒгҒқгҒ®иҖ…гҒ®дәәж јгӮ’иЎЁгҒ—гҖҒжңӘжқҘж°ёеҠ«гҒ«еӯҳеңЁгҒ—з¶ҡгҒ‘гӮӢгҒҹгӮҒгҒ«еҝ…иҰҒгҒӘгӮӮгҒ®гҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгӮҶгҒҲгҒ«гҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚгҒ§гҒҜиҮігӮӢжүҖгҒ«ж•…дәәгҒ®еҗҚеүҚгҒҢзҷ»е ҙгҒ—гҖҒгҒ•гӮүгҒ«жӯ»иҖ…гҒҢиҮӘеҲҶгҒ®еҗҚеүҚгӮ’еҝҳгӮҢгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®е‘Әж–ҮгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹпјҲ25з« пјү[30]гҖӮ гҖҢгғҗгғјгҖҚпјҲйӯӮпјүгҒҜгҖҒиҮӘз”ұгҒ«еӢ•гҒ‘гӮӢзІҫзҘһдҪ“гҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгғҗгғјгҒҜгҖҒдәәй–“гҒ®й ӯгӮ’жҢҒгҒЈгҒҹйіҘгҒЁгҒ—гҒҰжҸҸгҒӢгӮҢгҖҒеў“е ҙгҒӢгӮүеӨ–гҒёеҮәгҒӢгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгӮӮеҸҜиғҪгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒ61з« гҖҒ89з« гҒҜгҖҒгҒқгҒ®дҝқеӯҳгӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒҷгӮӢе‘Әж–ҮгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹ[31]гҖӮ ж®ӢгӮӢиҰҒзҙ гҒ§гҒӮгӮӢгҖҢгӮ·гғҘгғҲгҖҚпјҲеҪұпјүгҒҜ91з« гҖҒ92з« гҖҒ188з« гҒ®е‘Әж–ҮгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰе®ҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҸҜиғҪгҒ гҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹ[32]гҖӮ гҒ“гҒҶгҒ—гҒҹжӯ»иҖ…гҒ®еҖӢгҖ…гҒ®иҰҒзҙ гӮ’ж§ҳгҖ…гҒӘеҪўгҒ§дҝқеӯҳгҒ—гҖҒиЁҳжҶ¶гҒ—гҖҒгҒқгҒ—гҒҰжәҖи¶ігҒ•гҒӣз¶ҡгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒжӯ»иҖ…гҒҜгҖҢгӮўгӮҜгҖҚгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢеҪўгҒ§ж°ёйҒ гҒ«з”ҹгҒҚгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒЁдҝЎгҒҳгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹ[33]гҖӮ жӯ»еҫҢгҒ®дё–з•Ң вҶ’и©ізҙ°гҒҜгҖҢеҸӨд»ЈгӮЁгӮёгғ—гғҲгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢжӯ»еҫҢгҒ®дё–з•ҢгҖҚгӮ’еҸӮз…§

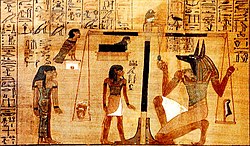

еҸӨд»ЈгӮЁгӮёгғ—гғҲгҒ®е®—ж•ҷиҰігҒ«еҹәгҒҘгҒҸгҖҒжӯ»еҫҢгҒ®дё–з•ҢгҒ®иЁӯе®ҡгҒҜгҖҒжҷӮд»ЈгӮ„ең°еҹҹгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰе·®з•°гҒҢгҒӮгӮӢгҒҹгӮҒе®Ңе…ЁгҒ«е®ҡзҫ©д»ҳгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒҜйӣЈгҒ—гҒ„гҖӮдёҖиҲ¬гҒ«гҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚгҒ«жҸҸгҒӢгӮҢгӮӢжӯ»еҫҢгҒҜгҖҒең°дёӢгҒ«гҒӮгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶеҶҘз•ҢгғүгӮҘгӮўгғҲгҖҒеҸҠгҒігҖҒгҒқгҒ“гҒ«еә§гҒҷгӮӢеҶҘз•ҢгҒ®зҘһгӮӘгӮ·гғӘгӮ№гҒ®еүҚгҒ«йҖЈгӮҢгҒҰиЎҢгҒӢгӮҢгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮдёӯгҒ«гҒҜжӯ»иҖ…гҒ®гҖҢгғҗгғјгҖҚгӮ„гҖҢгӮўгӮҜгҖҚгҒҢгҖҒеӨ©з©әгӮ’移еӢ•гҒҷгӮӢеӨӘйҷҪзҘһгғ©гғјгҒЁеҗҲжөҒгҒ—гҖҒеҪјгҒ®е®ҝж•өгҒ§гҒӮгӮӢгӮўгғҡгғ—гҒЁгҒ®жҲҰгҒ„гҒ«еҠ©еҠӣгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®е‘Әж–ҮгҒҢжӣёгҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгӮӮгҒ®гӮӮгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒзҘһгҖ…гҒ®еҲ—гҒ«еҠ гӮҸгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒжҘҪең’гӮўгӮўгғ«пјҲи‘ҰгҒ®еҺҹпјүгҒ§ж°ёйҒ гҒ«жҡ®гӮүгҒҷгҒ“гҒЁгҒҢжӣёгҒӢгӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гӮӮгҒӮгӮӢ[35]гҖӮ гҒ“гҒ®гӮўгӮўгғ«гҒҜгҖҒеҪ“жҷӮгҒ®гӮЁгӮёгғ—гғҲдәәгҒ®з”ҹжҙ»ж§ҳејҸгӮ’иёҸгҒҫгҒҲгҒҹгҖҒиұҠгҒӢгҒӘз”ҹжҙ»гҒҢйҖҒгӮҢгӮӢзҗҶжғійғ·гҒЁгҒ—гҒҰжҸҸгҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮз•‘гӮ„дҪңзү©гҖҒзүӣгҒҢгҒҠгӮҠгҖҒж°ҙи·ҜгҒҢеј•гҒӢгӮҢгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®дәәгҖ…гҒҢжҡ®гӮүгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒ“гҒ§жӯ»иҖ…гҒҜдёЎиҰӘгҒЁеҶҚдјҡгҒҷгӮӢгҒ«з•ҷгҒҫгӮүгҒҡгҖҒгӮЁгӮёгғ—гғҲд№қжҹұзҘһпјҲгӮЁгӮўгғӢгғүпјүгҒЁйҒӯйҒҮгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮӢгҒЁгҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚгҒ«гҒҜжӣёгҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢ[36]гҖӮ гӮўгӮўгғ«гҒҜжҘҪең’гҒЁгҒ—гҒҰжҸҸгҒӢгӮҢгӮӢгҒҢгҖҒжҳҺзўәгҒ«иӮүдҪ“еҠҙеғҚгҒ®еҝ…иҰҒжҖ§гӮӮжҸҸгҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гҒҹгӮҒгҖҒеүҜ葬е“ҒгҒ«гҒҜгӮҰгӮ·гғЈгғ–гғҶгӮЈгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢдәәгӮ’жЁЎгҒ—гҒҹе°ҸеғҸгӮӮеӨҡгҒҸдјҙгӮҸгӮҢгҒҹгҖӮгӮҰгӮ·гғЈгғ–гғҶгӮЈгҒҜгҖҒжӯ»еҫҢгҒ®дё–з•ҢгҒ®еҠҙеғҚгӮ’иӮ©д»ЈгӮҸгӮҠгҒҷгӮӢеҪ№зӣ®гӮ’жҢҒгҒЎгҖҒгҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚгҒ«гӮӮжӣёгҒӢгӮҢгҒҹе‘Әж–ҮгҒҢеҲ»гҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹ[37]гҖӮ гҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚгҒ«иЁҳгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢжӯ»еҫҢгҒ®дё–з•ҢгҒёгҒ®йҒ“зЁӢгҒҜйҷәгҒ—гҒ„гӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒжӯ»иҖ…гҒҜжӮӘйңҠгӮ„жҖӘзү©гҒ«е®ҲгӮүгӮҢгҒҹдёҖйҖЈгҒ®й–ҖгӮ„жҙһзӘҹгҖҒдёҳгӮ’йҖҡйҒҺгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹ[38]гҖӮ гҒ“гҒ“гҒ«зҷ»е ҙгҒҷгӮӢжӯ»иҖ…гӮ’еҰЁе®ігҒҷгӮӢеӯҳеңЁгҒҜгҖҒдё»гҒ«е·ЁеӨ§гҒӘеҲғзү©гҒ§жӯҰиЈ…гҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒе…ёеһӢзҡ„гҒӘдҫӢгҒҜй ӯйғЁгҒҢеӢ•зү©гҒ®й ӯгҒ§гҒӮгӮӢдәәеһӢгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгӮҠгҖҒж§ҳгҖ…гҒӘзҢӣзҚЈгҒҢзө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒ•гӮҢгҒҹгҖҒгҒҠгҒһгҒҫгҒ—гҒ„еӨ–иҰӢгҒ®гӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгҒқгҒ®еҗҚеүҚгӮӮеҗҢж§ҳгҒ«гҖҢиӣҮгҒ«з”ҹгҒҚгӮӢиҖ…гҖҚгӮ„гҖҢиЎҖгҒ«иёҠгӮӢиҖ…гҖҚгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹжҒҗгӮҚгҒ—гҒ„гӮӮгҒ®гҒ гҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгӮ’йҖҖгҒ‘гӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚгҒ®е‘Әж–ҮгҒҢеҝ…иҰҒгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒгҒ“гӮҢгӮ’е”ұгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒқгӮҢгӮүгӮ’иӘҝдјҸгҒ•гҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҸҜиғҪгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮдёҖеәҰгҖҒжҠ‘гҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҒЁгҒқгӮҢд»ҘдёҠгҒ®и„…еЁҒгҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгӮҖгҒ—гӮҚжӯ»иҖ…гҒ®дҝқиӯ·гҒ•гҒҲгҒ—гҒҹ[39]гҖӮ гҒӮгӮӢгҒ„гҒҜгӮӘгӮ·гғӘгӮ№гҒ«д»ЈгӮҸгҒЈгҒҰдёҚжӯЈиҖ…гӮ’ж®әе®ігҒҷгӮӢиҖ…гӮӮгҒҠгӮҠгҖҒгҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚгҒ«гҒҜгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеӯҳеңЁгҒ®жіЁж„ҸгӮ’гҒқгӮүгҒ•гҒӣгӮӢеҪ№еүІгӮӮгҒӮгҒЈгҒҹ[40]гҖӮ гҒ“гҒҶгҒ—гҒҹи¶…иҮӘ然зҡ„еӯҳеңЁд»ҘеӨ–гҒ«гӮӮгҖҒгғҜгғӢгӮ„гғҳгғ“гҖҒгӮ№гӮ«гғ©гғҷпјҲз”Іиҷ«пјүгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹз”ҹзү©гҒ«гӮҲгӮӢи„…еЁҒгӮӮгҒӮгҒЈгҒҹ[41]гҖӮ жӯ»иҖ…гҒ®еҜ©еҲӨ гғүгӮҘгӮўгғҲгҒ®иӢҰйӣЈгӮ’д№—гӮҠи¶ҠгҒҲгҒҹе…ҲгҒ«гҒӮгӮӢгҒ®гҒҢгҖҢеҗҰе®ҡе‘ҠзҷҪгҖҚгӮ„гҖҢеҝғиҮ“гҒ®иЁҲйҮҸгҖҚгҒЁгҒ—гҒҰзҹҘгӮүгӮҢгӮӢжӯ»иҖ…гҒ®еҜ©еҲӨгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®ж§ҳеӯҗгҒҜгҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚгҒ®з¬¬125з« гҒ«жӣёгҒӢгӮҢгӮӢгҖӮжӯ»иҖ…гҒҜгӮўгғҢгғ“гӮ№гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгӮӘгӮ·гғӘгӮ№гҒ®еүҚгҒ«йҖЈгӮҢгҒҰиЎҢгҒӢгӮҢгҖҒзңҹзҗҶгҒЁжӯЈзҫ©гӮ’еҸёгӮӢеҘізҘһгғһгӮўгғҲй…ҚдёӢгҒ®42жҹұгҒ®зҘһгҖ…пјҲгғһгӮўгғҲгҒ®иЈңдҪҗе®ҳпјүгӮ’еүҚгҒ«гҖҒеҪјгӮүгҒ®еҗҚеүҚгҒЁгҖҒгҒқгӮҢгҒ«еҜҫеҝңгҒҷгӮӢ42гҒ®зҪӘ科гӮ’еҗҰе®ҡгҒҷгӮӢж—ЁгҒ®е®ЈиЁҖгӮ’иЎҢгҒҶпјҲгҖҢеҗҰе®ҡе‘ҠзҷҪгҖҚпјү[42][43]гҖӮгҒқгҒ®еҫҢгҖҒгғһгӮўгғҲгҒҢгҖҒжӯ»иҖ…гҒ®еҝғиҮ“пјҲгғҗгғјпјүгҒЁ1жһҡгҒ®зҫҪгӮ’з§ӨгҒ«ијүгҒӣгҖҒгӮӘгӮ·гғӘгӮ№гҒ«иҰӢгҒӣгӮӢпјҲгҒ“гҒ®зҫҪгҒҜгҖҒгғһгӮўгғҲгӮ’ж„Ҹе‘ігҒҷгӮӢгғ’гӮЁгғӯгӮ°гғӘгғ•гҒ«гҒЎгҒӘгӮ“гҒ§гғҖгғҒгғ§гӮҰгҒ®зҫҪгҒЁгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„пјү[44]гҖӮ еҝғиҮ“пјҲгғҗгғјпјүгҒҜгҖҒжӯ»иҖ…гҒ®зңҹе®ҹгӮ’зҹҘгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒеүҚж®өгҒ®гҖҢеҗҰе®ҡе‘ҠзҷҪгҖҚгҒ«еҳҳгҒҢгҒӮгӮӢпјҲгҒҷгҒӘгӮҸгҒЎз”ҹеүҚгҒ«зҪӘгҒҢгҒӮгӮӢпјүгҒЁеҝғиҮ“гҒ®ж–№гҒ«еӨ©з§ӨгҒҢеӮҫгҒҸгҖӮгҒ“гҒ®е ҙеҗҲгҖҒгӮўгғЎгғҹгғғгғҲгҒЁгҒ„гҒҶжҖӘзү©гҒ«еҝғиҮ“гӮ’йЈҹгҒ№гӮүгӮҢгҒҰйӯӮгҒҢж¶Ҳж»…гҒ—гҖҒгӮўгӮўгғ«гҒ«еҗ‘гҒӢгҒҶгҒ“гҒЁгҒҜдёҚеҸҜиғҪгҒ«гҒӘгӮӢ[45]гҖӮ гҒ“гӮҢгӮ’йҳІгҒҗгҒҹгӮҒгҖҒгҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚгҒ®30Bз« гҒ®е‘Әж–ҮгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒз”ҹеүҚгҒ«зҪӘгҒҢгҒӮгҒЈгҒҰгӮӮеӨ©з§ӨгҒҜйҮЈгӮҠеҗҲгҒ„гҖҒгӮӘгӮ·гғӘгӮ№гҒ«жӯ»еҫҢгҒ®дё–з•ҢгҒ§гҒ®з”ҹжҙ»гӮ’иЁұгҒ•гӮҢгӮӢ[46]гҖӮ гҒ“гҒ®еҜ©еҲӨгҒ®е ҙйқўгҒҜгҖҒгҒқгҒ®з”ҹгҖ…гҒ—гҒ•гҒ гҒ‘гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚгҒ§гҒҜзҸҚгҒ—гҒ„йҒ“еҫізҡ„гҒӘеҶ…е®№гҒҢиЎЁгҒ•гӮҢгҒҹз®ҮжүҖгҒЁгҒ—гҒҰжіЁзӣ®гҒ•гӮҢгӮӢгҖӮгҒӨгҒҫгӮҠгҖҒеҗҰе®ҡе‘ҠзҷҪгҒ®е®ЈиЁҖж–ҮгҒҜгҖҢз§ҒгҒҜгҖҮгҖҮгӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶеҪўејҸгҒ гҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜгҖҢгҖҮгҖҮгӮ’гҒ—гҒҰгҒҜгҒ„гҒ‘гҒӘгҒ„гҖҚгҒЁзҪ®гҒҚжҸӣгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҖҒеҪ“жҷӮгҒ®гӮЁгӮёгғ—гғҲзӨҫдјҡгҒ®йҒ“еҫіиҰҸзҜ„гӮ’гӮҲгҒҸиЎЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢ[47]гҖӮ гҒҫгҒҹгҖҒгғҰгғҖгғӨж•ҷгӮ„гӮӯгғӘгӮ№гғҲж•ҷгҒ®еҖ«зҗҶиҰҸзҜ„гҒ§гҒӮгӮӢеҚҒжҲ’гҒҢзҘһгҒ®е•“зӨәгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰе®ҡгӮҒгӮүгӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒ®гҒ«еҜҫгҒ—гҖҒеҗҰе®ҡе‘ҠзҷҪгҒҜдёҖиҲ¬йҒ“еҫігӮ’зҘһгҒҢеј·еҲ¶гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶиҰӢж–№гӮӮгҒ§гҒҚгӮӢ[48]гҖӮ еҗҰе®ҡе‘ҠзҷҪгҒ«гӮҲгӮӢйҒ“еҫіиҰҸзҜ„гҒҢгҒ©гҒ®зЁӢеәҰгҒҫгҒ§еј·еҲ¶еҠӣгӮ’дјҙгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒӢгҖҒгҒҷгҒӘгӮҸгҒЎгҖҒжӯ»еҫҢгҒ®дё–з•ҢгҒ§жҡ®гӮүгҒҷгҒҹгӮҒгҒ«еҝ…иҰҒгҒӘз”ҹеүҚгҒ®жё…е»үгҒ•гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгӮЁгӮёгғ—гғҲеӯҰиҖ…й–“гҒ§гӮӮиҰӢи§ЈгҒҢеҲҶгҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгӮёгғ§гғігғ»гғҶгӮӨгғ©гғјгҒҜгҖҒ30Bз« гҒЁ125з« гҒ®ж–ҮиЁҖгҒҜгҖҒйҒ“еҫігҒ«еҜҫгҒҷгӮӢзҸҫе®ҹзҡ„гҒӘгӮўгғ—гғӯгғјгғҒгӮ’зӨәе”ҶгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁжҢҮж‘ҳгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒҹгҒЁгҒҲдәәз”ҹгҒ«дёҚзҙ”гҒӘгӮӮгҒ®гҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒЁгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒеҝғиҮ“гҒҢзңҹе®ҹгӮ’зӨәгҒ—гҒҰеҗҰе®ҡе‘ҠзҷҪгҒ®еҶ…е®№гҒЁзҹӣзӣҫгҒҢз”ҹгҒҳгӮӢгҒ“гҒЁпјҲгҒҷгҒӘгӮҸгҒЎеҳҳгӮ’гҒӨгҒ„гҒҹгҒЁиҰӢз ҙгӮүгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁпјүгӮ’йҳІгҒҺгҖҒжӯ»еҫҢгҒ®дё–з•ҢгҒ§гҒ®з”ҹжҙ»гӮ’дҝқиЁјгҒ—гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶ[45]гҖӮ гӮӘгӮ°гғҮгғігғ»гӮІгғјгғ¬гғғгғҲгҒҜгҖҢжЁЎзҜ„зҡ„гҒӢгҒӨйҒ“еҫізҡ„гҒӘеӯҳеңЁгҒ§гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҖҒжӯ»еҫҢгҒ®з”ҹжҙ»гӮ’йҖҒгӮҢгӮӢжңӣгҒҝгҒҜгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖҚгҒЁжҢҮж‘ҳгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢ[47]гҖӮдёҖж–№гҖҒгӮёгӮ§гғ©гғ«гғҮгӮЈгғігғ»гғ”гғігғҒгҒҜгҖҒгҖҢеҗҰе®ҡе‘ҠзҷҪгҖҚгҒҜгҒқгҒ®зңҹеҗҚгӮ’е”ұгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§жӮӘйӯ”гҒӢгӮүиә«гӮ’е®ҲгӮӢе‘Әж–ҮгҒЁжң¬иіӘзҡ„гҒ«йЎһдјјгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁжҢҮж‘ҳгҒҷгӮӢгҖӮгҒҷгҒӘгӮҸгҒЎгҖҢеҝғиҮ“гҒ®иЁҲйҮҸгҖҚгҒ®жҲҗеҠҹгҒҜгҖҒз”ҹеүҚгҒ®йҒ“еҫізҡ„иЎҢеӢ•гҒ«гҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒеҜ©еҲӨгҒҷгӮӢзҘһгҒ®зңҹеҗҚгӮ’жӯЈгҒ—гҒҸиЁҖгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒӢгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶзҘһз§ҳзҡ„зҹҘиӯҳгӮ’жңүгҒҷгӮӢгҒӢеҗҰгҒӢгҒ«гҒӢгҒӢгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶ[49]гҖӮ иЈҪдҪңж–№жі•гғ»гӮ№гӮҝгӮӨгғ«  гҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚгҒҜжіЁж–ҮгҒ«еҝңгҒҳгҒҰжӣёиЁҳе®ҳгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰиЈҪдҪңгҒ•гӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮжіЁж–ҮиҖ…гҒҜиҮӘиә«гҒ®и‘¬е„ҖгҒ«еӮҷгҒҲгӮӢиҖ…гӮ„гҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜдәЎгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҒ°гҒӢгӮҠгҒ®иҖ…гҒ®иҰӘж—ҸгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгӮҠгҒ—гҒҹгҖӮгҒҫгҒҹй«ҳдҫЎгҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒдёҖиӘ¬гҒ«гӮҲгӮҢгҒ°гҖҒеҖӨж®өгҒҜ1е·»гҒ§йҠҖ1гғҮгғҷгғігҒ§гҒӮгӮҠ[50]гҖҒгҒ“гӮҢгҒҜдёҖиҲ¬еҠҙеғҚиҖ…гҒ®е№ҙеҸҺгҒ®еҚҠеҲҶгҒ»гҒ©гҒ«зӣёеҪ“гҒҷгӮӢ[51]гҖӮ гғ‘гғ”гғ«гӮ№гҒҜж—Ҙеёёж–ҮжӣёгҒ§еҶҚеҲ©з”ЁгҒ•гӮҢгҒҹгӮҲгҒҶгҒ«пјҲгғ‘гғӘгғігғ—гӮ»гӮ№гғҲпјүгҖҒжқҗж–ҷиҮӘдҪ“гҒҢй«ҳдҫЎгҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеҶҚеҲ©з”ЁгҒ•гӮҢгҒҹгғ‘гғ”гғ«гӮ№гҒ§дҪңжҲҗгҒ•гӮҢгҒҹгҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚгӮӮгҒӮгҒЈгҒҹ[52]гҖӮ гҒқгҒ®еӨ§гҒҚгҒ•пјҲй•·гҒ•пјүгҒҜж§ҳгҖ…гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒй•·гҒ„гӮӮгҒ®гҒ§гҒҜ40гғЎгғјгғҲгғ«гҖҒдёҖж–№гҒ§зҹӯгҒ„гӮӮгҒ®гҒҜ1гғЎгғјгғҲгғ«гҒ»гҒ©гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒҜиӨҮж•°гҒ®гғ‘гғ”гғ«гӮ№зҙҷгӮ’з№ӢгҒ„гҒ гӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒ“гҒ®1жһҡгҒӮгҒҹгӮҠгҒ®гғ‘гғ”гғ«гӮ№гҒ®е№…гҒҜ15cmгҒӢгӮү45cmгҒҫгҒ§гҒҫгҒЎгҒҫгҒЎгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚгҒ®иЈҪдҪңгҒ«й–ўгӮҸгӮӢжӣёиЁҳе®ҳгҒҜгҖҒдёҖиҲ¬зҡ„гҒӘж–Үз« гӮ’жӢ…гҒҶжӣёиЁҳе®ҳгӮҲгӮҠгӮӮгҖҒгӮҲгӮҠзҙ°еҝғгҒ®жіЁж„ҸгӮ’жү•гҒ„гҖҒгғҶгӮӯгӮ№гғҲгӮ’дҪҷзҷҪгҒ«еҸҺгӮҒгҖҒзҙҷгҒ®зөҗеҗҲйғЁгҒ«ж–Үеӯ—гӮ’жӣёгҒӢгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«ж°—гӮ’гҒӨгҒ‘гҒҹгҖӮ еӨ–зёҒйғЁгҒ®дҪҷзҷҪгҒ®иЈҸеҒҙгҒ«гҒҜгҒ—гҒ°гҒ—гҒ°гҖҒгҖҢperet em heruпјҲж—ҘдёӯгҒ«зҸҫгӮҢгӮӢпјүгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиЁҖи‘үгҒҢиЁҳгҒ•гӮҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜгғ©гғҷгғ«гҒЁгҒ—гҒҰж©ҹиғҪгҒ—гҒҹгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢ[52]гҖӮ гҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚгҒҜ葬е„Җе ҙгҒ®е·ҘжҲҝгҒ§дәҲгӮҒеҗҚеүҚйғЁеҲҶгӮ’йҷӨгҒ„гҒҰдҪңжҲҗгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒеҫҢгҒҜж•…дәәгҒ®еҗҚеүҚгӮ’жӣёгҒҚиҫјгӮҖгҒ гҒ‘гҒЁгҒ„гҒҶгӮӮгҒ®гӮӮеӨҡгҒӢгҒЈгҒҹ[53]гҖӮ дҫӢгҒҲгҒ°жңүеҗҚгҒӘгҖҺгӮўгғӢгҒ®гғ‘гғ”гғ«гӮ№гҖҸгҒ§гҒҜгҖҒж•…дәәгҒ®еҗҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖҢгӮўгғӢгҖҚгҒҢгҖҒеҲ—гҒ®дёҠдёӢгҒ®з«ҜгӮӮгҒ—гҒҸгҒҜгҖҒи©ұгҒ—жүӢгҒЁгҒ—гҒҰеҪјгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰзҙ№д»ӢгҒ—гҒҹзӣҙеҫҢгҒ«жӣёгҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒ®еҗҚеүҚйғЁеҲҶгҒҜгҖҒд»–гҒ®гғҶгӮӯгӮ№гғҲйғЁеҲҶгҒЁз•°гҒӘгӮӢзӯҶи·ЎгҒ§жӣёгҒӢгӮҢгҖҒе ҙжүҖгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒҜгӮ№гғҡгғ«гҒҢй–“йҒ•гҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгӮҠгҖҒе®Ңе…ЁгҒ«зңҒз•ҘгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢ[51]гҖӮ ж–°зҺӢеӣҪжҷӮд»ЈгҒ®гҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚгҒ®гғҶгӮӯгӮ№гғҲгҒҜгҖҒдёҖиҲ¬гҒ«зӯҶиЁҳдҪ“гҒ®гғ’гӮЁгғӯгӮ°гғӘгғ•гҒ§жӣёгҒӢгӮҢгҖҒе·ҰгҒӢгӮүеҸігҒ«жӣёгҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„гҒҢгҖҒеҸігҒӢгӮүе·ҰгҒ«жӣёгҒӢгӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гӮӮгҒӮгӮӢгҖӮгҒҫгҒҹгҒ“гӮҢгҒҜй»’гҒ„з·ҡгҒ§еҢәеҲҮгӮүгӮҢгҒҹеҲ—гҒ§жӣёгҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®иЁҳжі•гҒҜгҖҒеўіеў“гҒ®еЈҒйқўгӮ„гғўгғӢгғҘгғЎгғігғҲгҒ«жӣёгҒӢгӮҢгҒҹе ҙеҗҲгҒЁеҗҢгҒҳеҪўејҸгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгӮӨгғ©гӮ№гғҲгҒҜгғҶгӮӯгӮ№гғҲгҒ®дёҠдёӢгҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜеҲ—гҒЁеҲ—гҒ®й–“гҒ«гҖҒжһ гҒ§еӣІгӮҸгӮҢгҒҹеҪўгҒ§жҸҸгҒҚиҫјгҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгӮӨгғ©гӮ№гғҲгӮӮеӨ§гҒҚгҒӘгӮӮгҒ®гҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгҖҒгғ‘гғ”гғ«гӮ№1жһҡеҲҶгҒ®гӮӮгҒ®гӮӮгҒӮгӮӢ[54]гҖӮ 第21зҺӢжңқд»ҘйҷҚгҒҜгҖҒгғ’гӮЁгғ©гғҶгӮЈгғғгӮҜпјҲзҘһе®ҳж–Үеӯ—пјүгҒ§жӣёгҒӢгӮҢгҒҹгҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚгҒ®еҶҷжң¬гҒҢеӨҡгҒҸзҷәиҰӢгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒқгҒ®гӮ№гӮҝгӮӨгғ«гҒҜгҖҒж–°зҺӢеӣҪжҷӮд»ЈгҒ®гғ’гӮЁгғ©гғҶгӮЈгғғгӮҜгҒ«гӮҲгӮӢгӮӮгҒ®гҒЁдјјгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгғҶгӮӯгӮ№гғҲгҒҜе№…еәғгҒ®еҲ—гҒ«еҫ“гҒЈгҒҹжЁӘжӣёгҒҚгҒ§жӣёгҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢпјҲеҲ—е№…гҒҜеӨҡгҒҸгҒ®е ҙеҗҲгҖҒе·»зү©гӮ’ж§ӢжҲҗгҒҷгӮӢгғ‘гғ”гғ«гӮ№зҙҷгҒ®гӮөгӮӨгӮәгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеӨүгӮҸгӮӢпјүгҖӮгғ’гӮЁгғӯгӮ°гғӘгғ•гҒ§жӣёгҒӢгӮҢгҒҹгӮӯгғЈгғ—гӮ·гғ§гғігҒҢеҗ«гҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгӮӮгҒ®гӮӮгҒҫгҒҫиҰӢгӮүгӮҢгӮӢгҖӮ гҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚгҒ®жң¬ж–ҮгҒҜгғ’гӮЁгғӯгӮ°гғӘгғ•гҒӢгғ’гӮЁгғ©гғҶгӮЈгғғгӮҜгӮ’е•ҸгӮҸгҒҡгҖҒй»’гҒЁиөӨгҒ®гӮӨгғігӮҜгҒ§жӣёгҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮеҹәжң¬гҒҜй»’еӯ—гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒе‘Әж–ҮгҒ®йЎҢеҗҚгӮ„еҶ’й ӯйғЁгҒЁжң«е°ҫйғЁгҖҒе‘Әж–ҮпјҲе„ҖзӨјпјүгӮ’жӯЈгҒ—гҒҸе®ҹиЎҢгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®жіЁж„ҸжӣёгҒҚйғЁеҲҶгҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜжӮӘгҒ®еҢ–иә«гӮўгғҡгғ—гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹеҚұйҷәгҒӘеӯҳеңЁгҒ®еҗҚеүҚгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰиөӨеӯ—гҒҢз”ЁгҒ„гӮүгӮҢгҒҹ[55]гҖӮ гҒ“гҒ®гӮӨгғігӮҜгҒҜй»’гҒҜзӮӯгӮ’гҖҒиөӨгҒҜй»„еңҹгӮ’жқҗж–ҷгҒЁгҒ—гҖҒгҒ„гҒҡгӮҢгӮӮж°ҙгҒЁж··гҒңеҗҲгӮҸгҒӣгҒҰдҪҝз”ЁгҒ•гӮҢгҒҹ[56]гҖӮ гҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚгҒ«жҸҸгҒӢгӮҢгӮӢжҢҝзөөгҒ®гӮ№гӮҝгӮӨгғ«гӮ„еҶ…е®№гҒҜеӨҡж§ҳгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮйҮ‘з®”гӮ’з”ЁгҒ„гҒҹиұӘиҸҜгҒӘеҪ©иүІзүҲгҒҢгҒӮгӮӢдёҖж–№гҒ§гҖҒз·ҡз”»гҒ®гҒҝгӮ„еҶ’й ӯгҒ«з°ЎеҚҳгҒӘзөөгҒҢ1гҒӨгҒ гҒ‘гҒӮгӮӢз°Ўзҙ гҒӘгғҗгғјгӮёгғ§гғігӮӮгҒӮгӮӢ[57]гҖӮ гғ‘гғ”гғ«гӮ№гҒ§дҪңжҲҗгҒ•гӮҢгҒҹгҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚгҒ®еӨҡгҒҸгҒҜгҖҒз•°гҒӘгӮӢиӨҮж•°дәәгҒ®жӣёиЁҳе®ҳгӮ„画家гҒ®еҲ¶дҪңзү©гӮ’ж–Үеӯ—йҖҡгӮҠиІјгӮҠеҗҲгӮҸгҒӣгҒҰиЈҪдҪңгҒ•гӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮзҹӯгҒ„еҶҷжң¬гҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒе…ғгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹжӣёиЁҳе®ҳгӮ’зү№е®ҡгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜеҸҜиғҪгҒ§гҒӮгӮӢ[55]гҖӮ гғҶгӮӯгӮ№гғҲгҒЁгӮӨгғ©гӮ№гғҲгҒ®жӢ…еҪ“иҖ…гҒҢз•°гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒдёӯгҒ«гҒҜжң¬ж–ҮгҒҜе®ҢжҲҗгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ«гӮӮгҒӢгҒӢгӮҸгӮүгҒҡгҖҒгӮӨгғ©гӮ№гғҲйғЁеҲҶгҒҢз©әзҷҪгҒ®гҒҫгҒҫгҒЁгҒ„гҒҶдҫӢгӮӮеӨҡгҒҸиҰӢеҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгӮӢ[58]гҖӮ жүҖжңүиҖ…гҒ®з”·еҘіжҜ”е…Ҳиҝ°гҒ®йҖҡгӮҠгҖҒгҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚгҒ®жүҖжңүиҖ…гҒ®гҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒҜзӨҫдјҡзҡ„гӮЁгғӘгғјгғҲеұӨгҒ«жүҖеұһгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮеҪ“еҲқгҒҜзҺӢж—ҸгҒ®еүҜ葬е“ҒгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒжҷӮд»ЈгҒҢдёӢгҒҢгӮӢгҒЁжӣёиЁҳе®ҳгҖҒеҸёзҘӯгҖҒеҪ№дәәгҒ®еў“гҒӘгҒ©гҒӢгӮүгӮӮгғ‘гғ”гғ«гӮ№гҒҢзҷәиҰӢгҒ•гӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮжүҖжңүиҖ…гҒ®гҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒҜз”·жҖ§гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒдёҖиҲ¬гҒ«гҒҜжҢҝзөөгҒ«гҒқгҒ®еҰ»гҒҢеҗ«гҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮжүҖжңүиҖ…гҒ®з”·еҘіжҜ”зҺҮгҒҜгҖҒгҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚгҒҢдҪңжҲҗгҒ•гӮҢе§ӢгӮҒгҒҹеҲқжңҹгҒ«гҒҜз”·жҖ§10гҒ«еҜҫгҒ—гҖҒеҘіжҖ§1гҒ»гҒ©гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒ第3дёӯй–“жңҹгҒ«гҒҜз”·жҖ§1гҒ«еҜҫгҒ—гҖҒеҘіжҖ§2гҒЁйҖҶи»ўгҒҢиҰӢгӮүгӮҢгӮӢгҖӮгҒқгҒ®еҫҢгҖҒж–°зҺӢеӣҪжҷӮд»Јжң«жңҹгҒӢгӮүгғ—гғҲгғ¬гғһгӮӨгӮӘгӮ№жңқгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰгҒҜз”·жҖ§2гҒ«еҜҫгҒ—гҖҒеҘіжҖ§гҒҜ1гҒ»гҒ©гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹ[59]гҖӮ з ”з©¶еҸІ гҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚгҒ®еӯҳеңЁиҮӘдҪ“гҒҜгҖҒеҶ…е®№гҒҢи§ЈиӘӯгҒ•гӮҢгӮӢгӮҲгӮҠгҒҜгӮӢгҒӢеүҚгҒ®дёӯдё–гҒ«гҒҜж—ўгҒ«зҹҘгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮеўіеў“гҒӢгӮүзҷәиҰӢгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгҒЈгҒҰгҖҒгҒқгӮҢгҒҢе®—ж•ҷзҡ„гҒӘж–ҮжӣёгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒҜиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒиҒ–жӣёгӮ„гӮігғјгғ©гғігҒЁгҒ„гҒЈгҒҹиҒ–е…ёгҒ«зӣёеҪ“гҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒ гҒЁгҒ„гҒҶиӘӨи§ЈгӮӮеәғгҒҫгҒЈгҒҹ[60][61]гҖӮ иҝ‘д»Јд»ҘйҷҚгҒ®еӯҰиЎ“зҡ„гҒӘз ”з©¶еҸҠгҒігҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶе‘јз§°гҒҜгҖҒгғүгӮӨгғ„пјҲгғ—гғӯгӮӨгӮ»гғіпјүгҒ®гӮЁгӮёгғ—гғҲеӯҰиҖ…гӮ«гғјгғ«гғ»гғӘгғ’гғЈгғ«гғҲгғ»гғ¬гғ—гӮ·гӮҰгӮ№гҒҢгҖҒ1842е№ҙгҒ«еҮәзүҲгҒ—гҒҹгғ—гғҲгғ¬гғһгӮӨгӮӘгӮ№жҷӮд»ЈгҒ®еҶҷжң¬гҒ®зҝ»иЁігӮ’еҘ‘ж©ҹгҒЁгҒҷгӮӢгҖӮгғ¬гғ—гӮ·гӮҰгӮ№гҒҜгҖҒгғүгӮӨгғ„иӘһгҒ§гҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚгӮ’ж„Ҹе‘ігҒҷгӮӢ das Todtenbuch гҒЁеҗҚд»ҳгҒ‘гҒҰгҖҒ165гҒ®з•°гҒӘгӮӢе‘Әж–ҮгҒ®иӯҳеҲҘжі•гӮ’е°Һе…ҘгҒ—гҖҒгҒ“гҒ®иӯҳеҲҘжі•гҒҜзҸҫеңЁгҒ§гӮӮз”ЁгҒ„гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢ[13]гҖӮ гҒҫгҒҹгҖҒгғ¬гғ—гӮ·гӮҰгӮ№гҒҜй–ўйҖЈгҒҷгӮӢгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®еҶҷжң¬гӮ’з”ЁгҒ„гҒҰгҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚгҒ®жҜ”ијғзүҲгӮ’дҪңжҲҗгҒҷгӮӢгғ—гғӯгӮёгӮ§гӮҜгғҲгӮ’жҺЁйҖІгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜ1875е№ҙгҒ«гӮЁгғүгӮҘгӮўгғјгғ«гғ»гғҠгғҙгӮЈгғ«пјҲГүdouard NavilleпјүгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰй–Ӣе§ӢгҒ•гӮҢгҖҒ1886е№ҙгҒ«е®ҢдәҶгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜе…Ё3е·»гҒӢгӮүгҒӘгӮҠгҖҒгғ¬гғ—гӮ·гӮҰгӮ№зүҲгӮ’еҢ…жӢ¬гҒҷгӮӢ186гҒ®е‘Әж–ҮгҒЁгҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ®иӘ¬жҳҺеӣігҖҒйҮҚиҰҒгҒЁиҰӢгӮүгӮҢгӮӢгғҶгӮӯгӮ№гғҲгҒ®еӨүеҢ–гҒ®гғҗгғӘгӮЁгғјгӮ·гғ§гғігӮ„гҒқгҒ®и§ЈиӘ¬гҒҢеҗ«гҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ 1876е№ҙгҒ«гҒҜгғҚгғ–гӮ»гғӢгӮӨпјҲNebsenyпјүгҒ®гғ‘гғ”гғ«гӮ№гӮ’еҶҷзңҹж’®еҪұгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гӮ’еҮәзүҲгҒ—гҒҹ[62]гҖӮ жңҖеҲқгҒ®еәғзҜ„гҒӘиӢұиЁізүҲгҒҜ1867е№ҙгҒ«еӨ§иӢұеҚҡзү©йӨЁгҒ®гӮөгғҹгғҘгӮЁгғ«гғ»гғҗгғјгғҒпјҲ1813е№ҙ-1885е№ҙпјүгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҮәзүҲгҒ•гӮҢгҒҹ[63]гҖӮ гҒқгҒ®еҫҢгҖҒгғҗгғјгғҒгҒ®еҫҢз¶ҷиҖ…гҒ§гҒӮгӮӢгӮҰгӮ©гғјгғӘгӮ№гғ»гғҗгғғгӮёпјҲ1857е№ҙ-1934е№ҙпјүгҒҢеҮәзүҲгҒ—гҒҹгғҗгғјгӮёгғ§гғігҒҢзҸҫеңЁгҒ§гҒҜеәғгҒҸжөҒйҖҡгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гҒҜгғ’гӮЁгғӯгӮ°гғӘгғ•зүҲгҒЁгӮўгғӢгҒ®гғ‘гғ”гғ«гӮ№зүҲгҒ®2зЁ®йЎһгҒҢгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒеҫҢиҖ…гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜз ”з©¶гҒ®йҖІеұ•гҒ«гӮҲгӮҠгҖҒзҸҫд»ЈгҒ§гҒҜиЁігҒ®дёҚжӯЈзўәгҒ•гҒҢжҢҮж‘ҳгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢ[64]гҖӮ гӮҲгӮҠж–°гҒ—гҒ„иӢұиЁізүҲгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜT. G. AllenпјҲ1974е№ҙпјүгҒЁRaymond O. FaulknerпјҲ1972е№ҙпјүгҒҢгҒӮгӮӢ[65]гҖӮ гҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚгҒ®з ”究гҒ®йҖІеұ•гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒгӮҲгӮҠеӨҡгҒҸгҒ®е‘Әж–ҮгҒҢзү№е®ҡгҒ•гӮҢгҖҒзҸҫеңЁгҒҜ192ж–ҮгҒҢиӯҳеҲҘгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢ[13]гҖӮ 1970е№ҙд»ЈгҖҒгғңгғіеӨ§еӯҰгҒ®Ursula RГ¶Гҹler-KГ¶hlerгҒҜгҖҒгҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚгҒ®ж–Үз« еҸІгӮ’з ”з©¶гҒҷгӮӢгғҜгғјгӮӯгғігӮ°гӮ°гғ«гғјгғ—гӮ’з«ӢгҒЎдёҠгҒ’гҒҹгҖӮгҒқгҒ®еҫҢгҖҒгғҺгғ«гғҲгғ©гӮӨгғіпјқгғҙгӮ§гӮ№гғҲгғ•гӮЎгғјгғ¬гғіе·һгҒЁгғүгӮӨгғ„з ”з©¶иІЎеӣЈгҒ®еҫҢжҸҙгӮ’еҸ—гҒ‘гҖҒгҒ•гӮүгҒ«2004е№ҙгҒ«гҒҜгғүгӮӨгғ„科еӯҰиҠёиЎ“гӮўгӮ«гғҮгғҹгғјгҒ®еҫҢжҸҙгӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮзҸҫеңЁгҖҒгҒ“гҒ®гғ—гғӯгӮёгӮ§гӮҜгғҲгҒ§гҒҜзҸҫеӯҳгҒҷгӮӢеҶҷжң¬гӮ„ж–ӯзүҮгҒ®8еүІгӮ’з¶Ізҫ…гҒҷгӮӢеҸІж–ҷгҒЁеҶҷзңҹгҒ®гғҮгғјгӮҝгғҷгғјгӮ№гӮ’жңүгҒ—гҖҒгӮЁгӮёгғ—гғҲеӯҰиҖ…гҒ«жңҖе…Ҳз«ҜгҒ®гӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢ[66]гҖӮ гҒҫгҒҹгҖҒгғңгғіеӨ§еӯҰгҒҢжүҖжңүгҒҷгӮӢеӨҡгҒҸгҒ®иіҮж–ҷгҒҢгӮӘгғігғ©гӮӨгғігҒ§е…ҘжүӢеҸҜиғҪгҒ§гҒӮгӮӢ[67]гҖӮ гҖҢжӯ»иҖ…гҒ®жӣёгҖҚгҒ®з ”究гҒҜйқһеёёгҒ«й•·гҒ„гғ’гӮЁгғӯгӮ°гғӘгғ•гҒ®и»ўеҶҷдҪңжҘӯгӮ’еҝ…иҰҒгҒЁгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒеёёгҒ«жҠҖиЎ“зҡ„гҒӘеӣ°йӣЈгҒЁе…ұгҒ«гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮеҪ“еҲқгҒҜгғҲгғ¬гғјгӮ·гғігӮ°гғҡгғјгғ‘гғјгӮ„гӮ«гғЎгғ©гғ»гғ«гӮ·гғҖгӮ’з”ЁгҒ„гҒҹжүӢдҪңжҘӯгҒ§гҒ®и»ўиЁҳдҪңжҘӯгҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ19дё–зҙҖеҚҠгҒ°гҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгҖҒгғ’гӮЁгғӯгӮ°гғӘгғ•гҒ®жҙ»еӯ—гҒҢдҪҝз”ЁеҸҜиғҪгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒзҹіжқҝгҒӢгӮүгҒ®еҶҷжң¬дҪңжҲҗгҒҢгӮҲгӮҠе®№жҳ“гҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮзҸҫд»ЈгҒ§гҒҜе°Ӯз”ЁгӮўгғ—гғӘгӮұгғјгӮ·гғ§гғігӮ’з”ЁгҒ„гҒҹгғ¬гғігғҖгғӘгғігӮ°гӮ„гҖҒгғҮгӮёгӮҝгғ«еҚ°еҲ·жҠҖиЎ“гҒ®зҷәйҒ”гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒеҶҷжң¬дҪңжҲҗгҒ®гӮігӮ№гғҲгҒҜгҒ•гӮүгҒ«еӨ§е№…гҒ«жёӣгҒЈгҒҹгҖӮгҒҹгҒ гҒ—гҖҒдё–з•Ңеҗ„еӣҪгҒ®еҚҡзү©йӨЁгҒ«жүҖи”өгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢеҸІж–ҷгҒ®еӨҡгҒҸгҒҜдҫқ然гҒЁгҒ—гҒҰжңӘе…¬й–ӢгҒ®гҒҫгҒҫгҒ§гҒӮгӮӢ[68]гҖӮ гӮ®гғЈгғ©гғӘгғј

и„ҡжіЁжіЁйҮҲеҮәе…ё

еҸӮиҖғж–ҮзҢ®

й–ўйҖЈж–ҮзҢ®

й–ўйҖЈй …зӣ® |

Portal di Ensiklopedia Dunia