жҜ”еҘҲйә»жІ»жҜ”еЈІе‘ҪзҘһзӨҫ

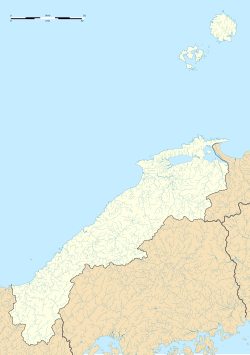

жҜ”еҘҲйә»жІ»жҜ”еЈІе‘ҪзҘһзӨҫпјҲгҒІгҒӘгҒҫгҒҳгҒІгӮҒгҒҝгҒ“гҒЁгҒҳгӮ“гҒҳгӮғпјүгҒҜеі¶ж №зңҢйҡ еІҗйғЎиҘҝгғҺеі¶з”әгҒ«жүҖеңЁгҒҷгӮӢзҘһзӨҫгҖӮејҸеҶ…зӨҫпјҲе°ҸзӨҫпјүгҒ§гҖҒж—§зӨҫж јгҒҜжқ‘зӨҫгҖӮйҖҡз§°гҒҜжёҲпјҲгҒҷгӮ“пјүеӨ§жҳҺзҘһгҖӮ жҰӮиҰҒе…ғжқҘгҖҒжҜ”еҘҲйә»жІ»жҜ”еЈІе‘ҪзҘһзӨҫгҒҜиҘҝгғҺеі¶гҒ®жқұеҢ—з«ҜгҒ«дҪҚзҪ®гҒҷгӮӢгҖҢжёҲгҒ®жөҰгҖҚгҒ®еұұдёҠгҒ«жүҖеңЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹ[5]гҖӮеҸӨгҒҸгҒҜ8дё–зҙҖгҒӢгӮүе…ӯеӣҪеҸІгҒ«гҒқгҒ®еҗҚгҒҢиҰӢгҒҲгӮӢеҸӨзӨҫгҒ§гҖҒзҘӯзҘһгғ»жҜ”еҘҲйә»жІ»жҜ”еЈІе‘ҪгҒ®зҘһеЁҒгҒҜзҒ«гҒ«й–ўдҝӮгҒҷгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢ[7]гҖӮгҖҺ延е–ңејҸзҘһеҗҚеёігҖҸгҒ«гӮӮиЁҳијүгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒдёӯдё–д»ҘйҷҚгҒҜжӯҙеҸІдёҠгҒ«зҸҫгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹ[8]гҖӮиҝ‘дё–гҒ«гҒӘгӮӢгҒЁе®ҮиіҖең°еҢәгҒ®з”ЈеңҹзҘһгҒЁгҒ—гҒҰгҖҢжёҲеӨ§жҳҺзҘһгҖҚгҒӘгҒ©гҒ®еҗҚз§°гҒ§еҶҚгҒіеҸІж–ҷгҒ«зўәиӘҚгҒ•гӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒз”ЈеңҹзҘһгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜеҸӮи©ЈгҒ«дёҚдҫҝгҒӘең°гҒ«жүҖеңЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүжңҖзөӮзҡ„гҒ«гҒҜжҳӯе’Ң3е№ҙпјҲ1928е№ҙпјүгҒ«йӣҶиҗҪгҒ«иҝ‘гҒ„зҸҫзӨҫең°гҒ«йҒ·еә§гҒ—гҒҹ[5]гҖӮ зҘӯзҘһвҶ’гҖҢВ§ дјқиӘ¬гҖҚгӮӮеҸӮз…§

еҫҢиҝ°гҒ®йңҠйЁ“гҒӢгӮүзҘӯзҘһгҒ®зҘһеЁҒгҒҜзҒ«гҒ«й–ўдҝӮгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҖҒзҘһеҗҚгҒ®гҖҢгғ’гғҠгғһгғҒгҖҚгҒҜгҖҢзҒ«гҒ®зңҹйңҠпјҲгҒҫгҒЎпјүгҖҚгҒЁи§ЈйҮҲгҒ•гӮҢгӮӢ[7][9]гҖӮдёӯдё–д»ҘйҷҚгҖҒзҘһзҒ«гҒ®йҖёи©ұгҒҜз„јзҒ«зҘһзӨҫгҒ®гӮЁгғ”гӮҪгғјгғүгҒЁгҒ—гҒҰж··еҗҢгҒ•гӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢ[10]гҖӮжҙ»зҺүдҫқ姫гҒ®еҲҘеҸ·гҒЁгӮӮгҒ•гӮҢгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜзӨҫ家гҒ®ж„ҸеӣігҒ«гӮҲгӮӢгӮӮгҒ®гҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢ[8]гҖӮгҒ”зҘһдҪ“гҒҜгҖҒжҳҺжІ»2е№ҙгҒ®еі¶еүҚзҘһзӨҫе·ЎеҜҹж—ҘиЁҳгҒ«гҖҢзҘһиә°жңЁеғҸгҖҚгҖҒеі¶еүҚж—§зӨҫеҸ–иӘҝеёігҒ«гҖҢй»’гҒҚзҹіпјҲдёӯз•ҘпјүжҳҜгӮ„гҒҫгҒ“гҒЁгҒ®еҫЎзҘһдҪ“гҒӘгӮүгӮ“гҒӢгҖҚгҒЁгҒӮгӮӢ[3]гҖӮ еі¶ж №зңҢеҶ…гҒ§гҒҜжҜ”еҘҲйә»жІ»жҜ”еЈІе‘ҪзҘһзӨҫгҒ®гҒҝгҒ§зҘҖгӮүгӮҢгӮӢгҒҢ[10]гҖҒеҮәйӣІеёӮгҒ®й№ҝеі¶зҘһзӨҫеўғеҶ…гҖҢзҒ«е®ҲзҘһзӨҫгҖҚгҒҜгҖҢжҜ”еҘҲжҢҒ姫е‘ҪгҖҚгӮ’зҘӯзҘһгҒЁгҒҷгӮӢ[11]гҖӮеі¶ж №зңҢеӨ–гҒ§гҒҜгҖҒзҰҸеІЎзңҢзҰҸеІЎеёӮгҒ®ж«ӣз”°зҘһзӨҫеўғеҶ…зӨҫгӮ„[12]гҖҒй•·еҙҺзңҢиҘҝжө·еёӮгҒ®з„јзҒ«зҘһзӨҫгҒ§зҘҖгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢ[13]гҖӮгҒӢгҒӨгҒҰзҰҸеІЎзңҢеҢ—д№қе·һеёӮгҒ®ж—ҘеіҜзҘһзӨҫгҒ§гҒҜгҖҢжӯӨеұұгҒ«йҡ еІҗеӣҪжҜ”еҘҲйә»зҹҘжҜ”е’©гҒ®зҘһжқҘзҸҫгҒ—зҺүгҒөгҖҒж•…гҒ«зӨҫгӮ’з«ӢгҒҰзҘӯгӮҢгӮҠгҖҚгҒЁгҒ®з”ұз·’гӮ’жҺІгҒ’гҖҒдё»зҘӯзҘһгҒЁгҒ—гҒҰзҘҖгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹ[14]гҖӮ ж–ҪиЁӯзҸҫзӨҫең°

еҫЎеҙҺзӨҫгғ»еӨ©жәҖзӨҫгғ»е…«еӨ§йҫҚзҺӢзӨҫгҒҜжҳҺжІ»40е№ҙпјҲ1907е№ҙпјү[16][жіЁйҮҲ 1]гҒ«еҪ“зӨҫгҒ«еҗҲзҘҖгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮжҳӯе’Ң3е№ҙпјҲ1928е№ҙпјүгҒ®йҒ·еә§гҒ®йҡӣгҒ«гҒҜж—§зӨҫең°гҒ«ж®ӢгҒ•гӮҢгӮӢгҒҢгҖҒжҳӯе’Ң45е№ҙпјҲ1970е№ҙпјүгҒ«зҸҫзӨҫең°гҒ®еўғеҶ…гҒ«йҒ·гҒ•гӮҢгҒҹ[16]гҖӮ

зұ гӮҠиҲҺ[жіЁйҮҲ 2]гӮ’ж”№йҖ гҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гӮ’дҪҝз”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢ[6]гҖӮ ж—§зӨҫең°иҘҝгғҺеі¶гҒ®жқұеҢ—з«Ҝ[20]гҒ®гҖҢжёҲгҒ®жөҰгҖҚ[жіЁйҮҲ 3]еұұдёҠгҒ«жүҖеңЁгҒҷгӮӢгҖӮж—§зӨҫең°гӮ’зӨәгҒҷзҹізў‘гҒҢжҳӯе’Ң45е№ҙпјҲ1970е№ҙпјүгҒ«е»әз«ӢгҒ•гӮҢгҒҹ[6]гҖӮ

жӯҙеҸІгҖҺж—Ҙжң¬еҫҢзҙҖгҖҸгҒ«е»¶жҡҰ18е№ҙпјҲ799е№ҙпјүгҒ®иЁҳдәӢгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒжө·дёҠгҒ§жјӮжөҒгҒ—гҒҹйҒЈжёӨжө·дҪҝгҒ®еҶ…и”өе®ҝзҰ°иіҖиҢӮйә»е‘ӮгҒҢжҜ”еҘҲйә»жІ»жҜ”еЈІе‘ҪгҒ®йңҠйЁ“гҒ«гӮҲгӮӢзҒ«е…үгӮ’й јгҒЈгҒҰз”ҹйӮ„гҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒеҪ“зӨҫгҒҢе®ҳе№ЈзӨҫгҒ«еҲ—гҒӣгӮүгӮҢгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгӮЁгғ”гӮҪгғјгғүгҒҢиЁҳијүгҒ•гӮҢгӮӢ[3]гҖӮгҒӘгҒҠеҶ…и”өе®ҝзҰ°гҒ®жјӮзқҖгҒ—гҒҹең°гҒЁгҒ•гӮҢгӮӢгҒ®гҒҢгҖҢи”өи°·пјҲгҒҸгӮүгҒ®гҒҹгҒ«пјүгҖҚгҒЁгҒ•гӮҢ[жіЁйҮҲ 4]гҖҒгҒ“гҒ®ең°еҢәгҒҜжҜ”еҘҲйә»жІ»жҜ”еЈІе‘ҪзҘһзӨҫгҒ®ж°ҸеӯҗеҢәеҹҹгҒ§гҒӮгӮӢ[6]гҖӮ жүҝе’Ң5е№ҙпјҲ838е№ҙпјүгҒ«з„ЎдҪҚгҒӢгӮүеҫ“дә”дҪҚдёӢпјҲгҖҺз¶ҡж—Ҙжң¬еҫҢзҙҖгҖҸпјүгҖҒиІһиҰі13е№ҙпјҲ871е№ҙпјүгҒ«еҫ“дә”дҪҚдёҠгҒӢгӮүжӯЈдә”дҪҚдёӢпјҲгҖҺдёүд»Је®ҹйҢІгҖҸпјүгҖҒе…ғж…¶2е№ҙпјҲ878е№ҙпјүгҒ«жӯЈдә”дҪҚдёӢгҒӢгӮүжӯЈдә”дҪҚдёҠпјҲгҖҺдёүд»Је®ҹйҢІгҖҸпјүгҒ«зҘһйҡҺгҒҢдёҠжҳҮгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢ[8]гҖӮејҸеҶ…е°ҸзӨҫгҒЁгҒ—гҒҰгҖҺ延е–ңејҸзҘһеҗҚеёігҖҸгҒ«гӮӮиЁҳијүгҒ•гӮҢгӮӢ[2]гҖӮ гҒқгҒ®еҫҢгҒ—гҒ°гӮүгҒҸжӯҙеҸІдёҠгҒ«гҒқгҒ®еҗҚгӮ’зҸҫгҒҷгҒ“гҒЁгҒҜгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒйӣҶиҗҪгҒӢгӮүйҡ”зө¶гҒ•гӮҢгҒҹең°гҒ«жүҖеңЁгҒ—гҒҹгҒҹгӮҒгҒӢеӢ§и«ӢзҘһгҒ«еҸ–гҒЈгҒҰд»ЈгӮҸгӮүгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒҸзҙ°гҖ…гҒЁзҘӯзҘҖгӮ’з¶ҷжүҝгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹ[8]гҖӮ иҝ‘дё–гҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгҖҒиІһдә«5е№ҙпјҲ1688е№ҙпјүгҒ®гҖҺеў—зҘһйҡ е·һиЁҳгҖҸгҒ«гҖҢеҜёеӨ§жҳҺзҘһгҖҚгҖҒе®қжҡҰ7е№ҙпјҲ1757е№ҙпјүгҒ®гҖҺдёЎеі¶зҘһзӨҫжӣёдёҠеё–гҖҸгҒ«гҖҢжёҲеӨ§жҳҺзҘһгҖҚгҖҒ幕жң«гҒ®гҖҺйҡ еІҗеҸӨиЁҳйӣҶгҖҸгҒ«гҖҢеҜёзӨҫгҖҚгҒЁгҒ—гҒҰиЁҳиҝ°гҒҢгҒҝгӮүгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢ[8]гҖӮ е…ғжқҘеҪ“зӨҫгҒҜгҒқгҒ®йңҠйЁ“гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҢжёҲгҒ®жөҰгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶжө·еІёеҜ„гӮҠгҒ®ең°гҒ«еҘүж–ҺгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒз”ЈеңҹзҘһгҒЁгҒ—гҒҰдҝЎд»°гҒ•гӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁеҸӮи©ЈгҒ«дёҚдҫҝгҒӘеңҹең°гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒе®үж”ҝ2е№ҙпјҲ1855е№ҙпјүгҒ«дёҖеәҰгҖҢйҰ¬иҫјпјҲгҒҫгҒ“гӮҒпјүгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶең°гҒ«йҒ·еә§гҒ—гҒҹ[5][15]гҖӮжҳҺжІ»13е№ҙпјҲ1880е№ҙпјүгҒ«зҘһиЁ—гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰж—§зӨҫең°гҒ«жҲ»гҒ•гӮҢгӮӢгҒҢгҖҒгӮ„гҒҜгӮҠеҸӮи©ЈгҒ«дёҚдҫҝгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒӢгӮүеҶҚгҒійӣҶиҗҪгҒ«иҝ‘гҒ„еңҹең°гҒ«йҒ·еә§гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹ[17][6][20]гҖӮеҪ“еҲқгҒ®еҖҷиЈңең°гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖҢеЎҡи°·пјҲгҒӨгҒӢгҒҹгҒ«пјүгҖҚгҒ§гҒҜйҒ·еә§гҒ®гҒҹгӮҒгҒ®е·ҘдәӢдёӯгҒ«жӯ»дәЎиҖ…гҒ®еҮәгӮӢдәӢж•…гҒҢиө·гҒҚгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҒҹгӮҒгҖҒжҳӯе’Ң3е№ҙпјҲ1928е№ҙпјүгҖҢгғ“гғӨгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶең°гҒ«йҒ·еә§гҒ—гҒҰд»ҠгҒ«гҒ„гҒҹгӮӢ[6]гҖӮгҒ“гҒ®йҒ·еә§гҒҜйҮҢе®®гӮ’е»әз«ӢгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶеҗҚзӣ®гҒ§иЁұеҸҜгҒ•гӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҒ гҒЈгҒҹгҒ®гҒ§ж—§зӨҫең°гӮ’е®Ңе…ЁгҒ«е»ғжӯўгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒ§гҒҚгҒҡ[17]гҖҒгҒ“гҒ®жҷӮзӮ№гҒ§гҒҜеўғеҶ…зӨҫгҒҜж—§зӨҫең°гҒ«ж®ӢгҒ•гӮҢгҖҒгҖҢгғ“гғӨгҖҚгҒ«йҒ·гҒ•гӮҢгӮӢгҒ®гҒҜжҳӯе’Ң45е№ҙпјҲ1970е№ҙпјүгҒҫгҒ§еҫ…гҒӨгҒ“гҒЁгҒЁгҒӘгӮӢ[16]гҖӮ дјқиӘ¬

зҘӯдәӢзҘӯж—ҘгҒҜ7жңҲ28ж—ҘгҒ§гҒӮгӮӢ[6][жіЁйҮҲ 5]гҖӮгҖҢжёҲгҒ®жөҰгҖҚйҺ®еә§гҒ®й ғгҒҜгғЁгӮігғӨпјҲзҘһиҒ·пјүгҒЁж°Ҹеӯҗз·Ҹд»ЈгҒ®гҒҝгҒҢзҘӯгӮҠгҒ«еҸӮеҠ гҒ—гҖҒеҮӘгҒ®гҒЁгҒҚгҒҜиҲ№гҒ§гҖҒжҷӮеҢ–гҒ®гҒЁгҒҚгҒҜеұұйҒ“гӮ’дјқгҒЈгҒҰзҘһзӨҫгӮ’еҸӮгҒЈгҒҹ[6]гҖӮгҖҢгғ“гғӨгҖҚгҒ«йҒ·еә§гҒ—гҒҰгҒӢгӮүгҒҜзҘһжҘҪгӮ’еҘүзҙҚгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒзҘӯдәӢгҒҢзөӮдәҶгҒҷгӮӢгҒЁж°Ҹеӯҗз·Ҹд»Јгғ»еҢәй•·гғ»зҘһдё»гҒҢзӣҙдјҡгӮ’гҒҠгҒ“гҒӘгҒЈгҒҹ[22]гҖӮдёҖиҲ¬еҸӮи©ЈиҖ…гҒҜзҘһзӨҫгҒ§еҫЎзҘһй…’гӮ’гҒ„гҒҹгҒ гҒҸ[16]гҖӮ ж°ҸзҘһи¬ӣгҒҜ1жңҲ28ж—ҘгҒ«гҒҠгҒ“гҒӘгҒҶ[23]гҖӮ и„ҡжіЁжіЁйҮҲ

еҮәе…ё

еҸӮиҖғж–ҮзҢ®

й–ўйҖЈй …зӣ® |

||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia