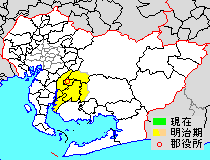

碧海郡 郡域1878年(明治11年)に行政区画として発足した当時の郡域は、下記の区域にあたる。

碧南市・刈谷市・安城市・知立市・高浜市の5市は碧海5市と呼ばれる。面積は307.04平方キロメートル、人口は531,169人(2021年12月現在)[1]。三河国の中では最多の人口を有する。 歴史大宝年間以前は、「青見」(あおみ)と表記された。『新撰姓氏録』には、「持統天皇の御代、参河国青海郡」と書かれている。古代木簡によれば、「青見」は青見評(あおみのこおり)にあった青見里(あおみのさと)とされているが、命名の由来は不明である。青見里は、現在の安城市付近にあった里の名前である。後に、「青見」(あおみ)から「碧海」(あおみ)へと表記が変遷した[1]。 『和名抄』によれば、碧海郡は智立(知立市)・采女(不明)・刑部(安城市・刈谷市)・依網(不明)・鷲取(岡崎市)・谷部(岡崎市)・ 大市(不明)・碧海(岡崎市)・樻禮(不明)・呰見(西尾市)・河内(岡崎市)・櫻井(安城市)・大岡(安城市)・薢野(不明)・驛家(岡崎市)の15の郷を有した。古代木簡には、「知利布」または「知立」(ちりゅう・知立市)、東海道の駅家だった「鳥取」(ととり・安城市)、「鷲取郷」(安城市)、「櫻井」(さくらい・安城市)、「采女」「長谷部」(岡崎市)などの郷の名が書かれている。927年成立の延喜式では、三河三駅の1つとして、鳥捕駅(岡崎市)が見える[2][3][4][5]。 また、律令制当時は矢作川は現在の川筋(江戸時代初頭に開削)ではなく、矢作古川が本流であったため、西尾と安城は陸続きであったと思われる。よって、西尾市域のうち、南中根・米津だけでなく、志貴野辺りも旧碧海郡と推定されている。碧海郡と幡豆郡の境は、八ツ面山と推定されている。 近世以降、碧海郡は「へきかいぐん」と呼ばれた。江戸時代末期の天保年間の石高は9万石で、当時の三河国内の8郡で最大の石高を誇った。明治以降は明治用水の開発に伴う10万石以上の収量増がなされた。明治に入ると、郡役所は知立町(現・知立市)に設置されたが、1914年に安城町(現・安城市)へ移転した。 近世以降の沿革幕末の知行

町村制以降の沿革町村制施行時の3町56村

郡消滅後1948年に碧南市が誕生して以降、郡内では市制施行や市町村合併により自治体数が減り、1970年12月1日に知立町・高浜町が市制を施行しそれぞれ知立市および高浜市になったのに伴い、碧海郡は消滅した[13]。 碧海郡が消滅した後は、安城・刈谷・高浜・知立・碧南各市が「碧海5市」と呼ばれるようになった。碧海5市間では、市民の図書館相互利用サービスが行われ、5市にそれぞれ存在した消防本部を統合して消防業務(後述)を行っているように一部分野で広域行政が進められている。 「碧海」の名前は、碧海信用金庫に信用金庫名として残っている。また、旧碧海電気鉄道線だった名古屋鉄道・西尾線の碧海古井駅が「碧海」の冠称を付けている(以前は碧海桜井駅、碧海堀内駅も存在したが、2008年6月29日にそれぞれ桜井駅、堀内公園駅に改称した)。さらに、この地方にあるケーブルテレビ局・キャッチネットワークの旧社名は「碧海キャッチネットワーク」であり、かつてのサービス範囲は碧海5市のみであった。 一方、5市にあった農協は1996年4月に合併してあいち中央農業協同組合(JAあいち中央)の名称になり、碧海5市の消防業務を担っている「衣浦東部広域連合消防局」や、5市およびみよし市を管轄する愛知県の衣浦東部保健所のように「衣浦東部」の地域名称も使用され始めている。 平成の大合併の時期には、碧海5市合併による「碧海市」構想が持ち上がったが、碧南市が住民投票の結果を受けて離脱を表明して以来は進展していない。5市合併が実現すれば、東海3県では名古屋市に次ぐ50万都市となる。しかしながら、各市がそれぞれ固有の長い歴史と風土を持ち、財政等の諸条件が違い、碧海郡という概念自体も薄れており、さらには合併によるメリットも考えにくいため、一般市民の間で積極的に合併を望む声は大きいとは言えない。 現在、自動車工業を中心とする工場の集積や、名古屋圏のベッドタウン化などにより、旧郡域人口はおよそ70万人、人口密度も旧三河国の8郡内で最高である。 旧碧海郡のうち、碧海5市の市外局番は全て0566(刈谷MA)である。 碧海5市を管轄する税務署は、名古屋国税局刈谷税務署である[14]。 変遷表自治体の変遷

交通道路

行政

脚注参考文献

関連文献

関連項目 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia