稲荷森古墳

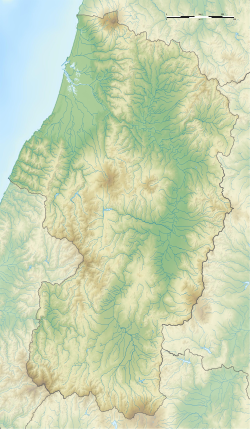

稲荷森古墳(いなりもりこふん)は、山形県南陽市長岡にある古墳。形状は前方後円墳。国の史跡に指定されている。 山形県では最大、東北地方では第7位の規模の古墳で[注 1]、4世紀末(古墳時代中期初頭)頃の築造と推定される。 概要山形県南部、米沢盆地北縁で吉野川右岸の長岡丘陵上において、孤立丘の丘尾を切断して築造された大型前方後円墳である[1]。大型古墳としては日本海側内陸部で最北に位置する[1][注 2]。これまでに数次の調査が実施されている。 墳形は前方後円形で、前方部を南南西方に向ける[2]。墳丘は後円部が3段築成、前方部が1段築成で[3]、旧状を良好に遺存する。墳丘長は約96メートルを測り、山形県では最大、東北地方では第7位の規模になる[注 1]。墳丘外表で葺石・埴輪は検出されていないが、墳丘内部から土師器が出土している[3]。また周濠も存在していないが、墳丘の周囲一定範囲にテラス帯が認められている[1]。埋葬施設は未確認で明らかでないが、一説には石室を持たない木棺直葬と推測される[4]。 この稲荷森古墳では、年代観を正確にする埴輪等の資料が出土していないものの、墳形および出土土師器を基に4世紀末頃(古墳時代中期初頭)の築造と推定されている[1]。本古墳の築造以前には米沢市域・川西町域・南陽市域の3地域で前方後方墳を主とする古墳(天神森古墳・宝領塚古墳など)が営まれていたが、稲荷森古墳によってそれら3地域が統合された様相を示すため、稲荷森古墳はそれらを統合した首長(置賜地方の王)により記念碑(象徴)的に築造されたものと考えられている[1]。しかし稲荷森古墳に続く首長墓はなく、置賜地方の中心地は米沢市域に移ったとされる[1]。そのほか、稲荷森古墳と大塚山古墳(宮城県名取市)・念南寺古墳(宮城県色麻町)・堂の森古墳(福島県浪江町)などとの墳形の類似性を指摘する説や、稲荷森古墳の被葬者が東北地方最大の雷神山古墳(宮城県名取市)の被葬者と同盟関係にあったとする説もある[5]。 古墳域は1980年(昭和55年)に国の史跡に指定された[2]。その後現在までに、墳丘を基本的に維持したままで史跡整備がなされている[1]。 遺跡歴

墳丘 横からの全景 左に前方部、右に後円部。墳丘の規模は次の通り[1]。

墳丘は、後円部に比べて前方部が低く短い「銚子式(銚子形)」という古相の形状を示す[3]。前方部は米沢盆地中央の方角を向く[1]。後円部の3段のうち、1段目はかなり高くほぼ地山から成り、2段目・3段目は版築から成る[3]。 墳形に関しては、前方部が変形していることを基に、前方部の半分が意図的に築造されなかったという「前方部半截型」説が提唱されている[3][1]。この説では、同時期の築造で東北地方最大規模の雷神山古墳(宮城県名取市)の被葬者による古墳規制を受けたとする[1]。しかし半截型とするには批判的な説もあり、検証の必要が指摘される[1]。

出土品発掘調査による主な出土品は次の通り。

そのほか、古墳域は平安時代から中世期にかけて墓地化したものと見られ、域内からは墓地化を示す後世の墓壙や石塔片が認められている[6]。なお埴輪は検出されていないため、埴輪に基づく年代観はない。 文化財国の史跡現地情報所在地 交通アクセス 脚注注釈

出典参考文献(記事執筆に使用した文献)

関連文献(記事執筆に使用していない関連文献)

関連項目外部リンク |

||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia