長岡市立南中学校

長岡市立南中学校(ながおかしりつ みなみちゅうがっこう、英称:Nagaoka Minami Junior High School)は、新潟県長岡市に所在する市立中学校である。愛称は「南中」(なんちゅう)。 長岡市内の中学校としては唯一ユネスコ・スクールに認定されており、県下の中学校としては初めて同制度に認定された[1]。 概要開校は1947年4月1日、創立は同年5月25日。2014年5月26日当時の全校生徒数は427名(1学年:129名・2学年:149名・3学年:149名)[2]。 校章長岡藩の藩主だった牧野候の紋所である「三つ柏」が用いられている。 雪国長岡の象徴として、三つ柏に雪の結晶が組み合わさっている。 なお、1947年の開校時に制定された先代の校章は、長岡市立東中学校・長岡市立北中学校 と全く同じ意匠(三つ柏の中に東中・北中・南中の二文字)のものであった。 現在の校章は、1953年に制定されたもので、意匠は三つ柏と雪の結晶はそのままに、文字が「南」の一字に改定され、校旗も校章の改定された同年の7月に樹立された[3]。 校章のバッジ開学当初は八角形の板に「南」の文字が入り、周りに梅の花をあしらった意匠が用いられていたが[3]、昭和30年代中頃に現行のものに改定された。 校歌作詞:平野 善三郎 選[4] 作曲:小杉 久芳[4] 校歌は、当時の後援会長による寄付行為がきっかけとなって誕生した[5]。 校歌の制定当時、作詞・作曲は著名な作詞家・作曲家などに依頼することが一般的だったが、校歌を作詞するにあたって南中では、当時の職員や生徒、そして学区の住民に歌詞を広く公募し、審査員による審査が行われたうえで、当時校長だった 平野 善三郎 によって作詞が行われ、長岡高等学校の国語科教諭と新潟大学の教授により修正が行われた[3]。 作曲は当時の音楽科主任教諭だった小杉 久芳によって行われ、長岡女子高等学校の音楽科教諭と新潟高等女学校の音楽科教諭、そして新潟大学で音楽の指導をしていた教授によって修正が行われたものが現在校歌に使われている楽曲である[3]。 生徒会生徒会は南友会(なんゆうかい)と称する。 南友会歌作詞:昭和38年度・南友会[4] 作曲:田才 栄一[4] 南友会歌〜わが友よ〜は、昭和38年度の南友会執行部の願いがきっかけとなって誕生した[3]。 昭和38年度・南友会活動の報告「南友会はなにをしてきたのか」(南中発行の機関紙 柏陽の創刊号)の中で、昭和38年度 南友会 女子副会長は「長岡市内でトップクラスの南中に会歌がないのは残念だ」「いつまでも皆に親しまれるような歌を今年中に作りたい」という南友会執行部の願いから、制作が行われたとしている[3]。 作詞にあたっては、南友会歌作成委員会の設置のもとで、生徒に作詞募集を大々的に呼びかけて、候補に上がった歌詞をもとに作詞が行われた[3]。 作曲は、当時新潟市内の小学校で校長をしていた 田才 栄一 によって行われた[3]。 南友会歌「わが友よ」の発表会は、昭和38年度末の1964年(昭和39年)3月6日に行われた[3][6]。 生徒会組織

専門委員会

年間行事(以下は2020年度の生徒手帳に掲載されている年間行事である[4])

[7])

部活動運動部

文化部

特色ユネスコ・スクール本校は2010年に県内の中学校の中では初めて「ユネスコ・スクール」に認定された[1]。海外に在住する外国人とメールでの交流を行っている点と英語版ホームページを生徒会が自ら運営している点が評価され、認定に至った[1]。 職員玄関には認定を示すプレートが設置されている(画像参照)。なお、認定理由に含まれていた英語版ホームページは2013年に更新を終了し、2016年度をもって閉鎖されている。 職員研修について南中学校で勤務する教職員に対しては以下のルールに基づいた研修活動が行われている[8]。 関連施設本校では幸町の市立劇場開業時より、学校行事のほとんどを市立劇場で行ってきた[3]。 劇場開業間もなく芸能発表会や合唱コンクールの市立劇場開催[3] を経て、現在の学習発表会・音楽の部(合唱コンクールの後継)や南友会オリエンテーション、さらには2008年度より始まった三傑劇公演や2010年代以降の平和劇公演などの多くを行ってきた。 他校では校舎内での実施に留まるもの[3] も、本校では学校外の近隣施設を利用した行事が多く見受けられる。 2010年代以降の近年は長岡駅のプランター整備事業を定期的に緑化委員を中心とし、本校生徒が行っている。 総合的な学習の取り組み本校では特色ある学校を作り上げる中で、2010年度から当地で起きた空襲の語り部講和を聞く平和学習への取り組みを開始した。 そして、その平和学習をより発展的に行うために「平和劇」と題した創作劇の制作・上演を、2011年度より行っている。 平和劇の舞台として主に描かれるのは、おもに「戦前」・「戦時中」・「戦後」の日本、および長岡が舞台となっている。 劇の制作にあたっては1学年次の「三傑劇」と同様に、演出から台本、劇に使用する小道具に至るまですべてを生徒による制作が主体となって行われている。 2012年度には、当時の音楽科教諭と3年生の生徒が結成した「平和の語り部プロジェクト」によって、テーマ曲『誓い』が制作され、以後若干の改変を重ねながら毎年歌い継がれてきている。 2012年度(2012年5月)に当時の3年生が市立劇場で上演した平和劇以降、2013年度(2014年2月)までの間に行われた発表は、校内発表として体育館での上演(2013年度以後2年生での取り組み)に留まってきた。 しかし、戦後70年の節目を迎えた2014年度(2015年3月)の平和劇は、校内発表だけに留まることなく、久々の市立劇場での上演となった。 市立劇場での公演に当たっては、ながおか市政だより内での告知は元より、市内各所へ広告設置のほか、2015年2月下旬より劇の公開当日まで、大手通り・アオーレ長岡の2箇所に設置されたオーロラビジョンにて劇の予告編が放映されたほか、地元ラジオ静(関東広域圏)教育委員会連合会総会」のレセプションとして、市内の中学校を代表して、これらの発表とテーマ曲の合唱が行われた[9]。 なお、2014年度の市立劇場における上演の周知にあたっては、学校独自の取り組みを長岡市が支援する教育事業「熱中!感動!夢づくり!教育」制度が大きな支えとなったほか、新潟県内各地のテレビ局・新聞社・ラジオ局の後援によって実現した。 制作された楽曲

舞台になった作品

制作・学習研究社(現:学研ホールディングス)[11] 監督・佐久間 のぶ[11] 平成10年度・全国小中学校作文コンクール に於いて、南中学校の3年生(受賞当時)男子生徒が書いた作文『梅雨明け』が、作文コンクールの最優秀賞にあたる「文部省(当時)文部大臣 奨励賞」を受賞した[11]。賞を受賞した作文は、学習研究社(当時) の注目を集め、この作文を題材・原作とした中学生向けの教育映画『まじめで悪いか!』が16mフィルム (32分間) を使用して制作され、1999年にVHSテープに収録されたものが公開された[11]。撮影は1999年4月下旬から南中学校区を中心に、当時の長岡市内各所で行われ、主演の3名以外は全てオーディションに合格した当時の南中生たちがエキストラとして演じた[11]。(オーディションと映画の制作は、『梅雨明け』の作者が南中を卒業した翌月の1999年4月に入ってから始まった)[11] 出演

ギャラリー

沿革

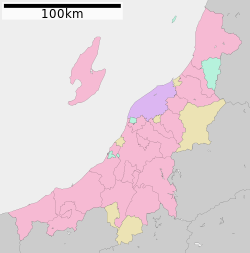

学区

生徒データ出身校在学する生徒の主な出身校は、南中の学区内にある小学校が大半を占める[18] 主な進学先2016年度以降の近年は、市内の県立高校や私立高校を中心に、中越地区南部の小千谷市や南魚沼市、さらには下越地方の新潟市内の県立高校への進学者も多く見受けられる[19]。一方で、関東の千葉県・近県の長野県、さらには西日本の京都府や福岡県への進学者も若干数存在する[19]。 出身の著名人

交通・アクセス方法生徒の通学手段は徒歩が大半を占める一方で、居住地区によっては自転車通学が認められる。自転車通学の生徒には黄色のステッカーが、部活動で自転車通学をする生徒には赤色のステッカーが支給される。 ギャラリー

脚注

参考文献

関連項目外部リンク

|

||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia