IVЕ▐ЇaЕ·▀10.5cmЕ╞╬Ф┬іХ╩┼Х┤╙Х╣╟Г═╡

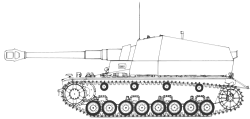

IVЕ▐ЇaЕ·▀10.5cmЕ╞╬Ф┬іХ╩┼Х┤╙Х╣╟Г═╡Ц│╗Ц│╞Г╛╛Д╨▄Ф╛║Д╦√Г∙▄ЕєїФ┬іД╦ґЦ│╚Ц┐┴Ц┌єЦ┐└Ц│їХ╘іДҐ°Ц│∙Ц┌▄Ц│÷Х┤╙Х╣╟Г═╡Ц│їЦ│┌Ц┌▀Ц─┌Ц┌┌Ц│╗Ц┌┌Ц│╗Ц│╞Ц┐∙Ц┐╘Ц┐ЁЦ┌╧Ц│╝Фї▀Г╞┴Ц│≈Ц│÷Ц┐·Ц┌╦Ц┐▌Ц┐╘Ц┌єЦ┐ЁЦ│╝И≤╡Е┌≥Ц│╚Е╞╬Ф┼≈Ц│≈Ц─│Ц┐░Ц┐ЁЦ┌╚Ц┐╪Ц┐░Ц┌╧Ц┌©Ц┐╪О╪┬SchartenbrecherО╪┴Ц│╗Ц│≈Ц│іХ╗ґХ╗┬Ц│∙Ц┌▄Ц│іЦ│┼Ц┌┼[1]Ц─│Ц┐∙Ц┐╘Ц┐ЁЦ┌╧Ц│╝И≥█Д╪▐Е╬▄Ц─│Ф°╛Х╩┼Ц│╞Е╞╬Ф┬іХ╩┼Х┤╙Х╣╟Г═╡Ц│╗Ц│≈Ц│іФ²╠И┐╗Ф┬іГЇ Ц│╚Ф┼∙Е┘╔Ц│∙Ц┌▄Ц│÷Ц─┌ И√▀Г≥╨aЕ·▀Ц│╗Ц│╞Ц─│IVЕ▐ЇФ┬іХ╩┼Ц│╝Ц┌ЇЦ┐ёЦ┐╪Ц┌ЇЦ┌▓Г■╗Ц│└Ц│÷Ц┌┌Ц│╝Ц│╗Ц│≈Ц│іЦ│╞Е┬²Ц│╝Х┤╙Х╣╟Г═╡Ц│їЦ│┌Ц┌▀Ц│⌠Ц│╗Ц┌▓Ф└▐Е▒ЁЦ│≥Ц┌▀О╪┬Ц│╙Ц│┼Ц─│ГІ Г∙╙Ц│╗Ц│≈Ц│іЦ─│И≥░Е╝ Ф≈▀Е⌡·Г═╡Е║■Ф√╧Е╪▐Ц│╝Ц─▄IVЕ▐ЇbЕ·▀10.5cmХ┤╙Х╣╟ФіЄЕ╪╬Г═╡Ц─█Ц│▄Ц─│aЕ·▀Ц│╗Е░▄Ф≥┌Д╦іХ║▄Ц│їИ√▀Г≥╨Ц│∙Ц┌▄Ц│іЦ│└Ц┌▀О╪┴Ц─┌Ф°╛Х╩┼Ц│╞Ц┐░Ц┐ЁЦ┌╚Ц┐╪Ц│╦Ц│╝Е╞╬Ф┼≈Ц│╚Г■╗Ц│└Ц┌▀Ц│⌠Ц│╗Ц┌▓Д╪│Е⌡ЁЦ│≈Ц─│Ц│²Ц│╝Ф┐ЁЕ╝ Ц│≥Ц┌▀Е╟└Г╗▀Ц│╞Ц┐░Ц┐ЁЦ┌╚Ц┐╪Ц│▄Ф▓┐Ц│║Х©■Ц│⌡Ц┌▀Г╗▀Е╨іЦ│╝Ц┌┌Ц│╝Ц│їЦ│┌Ц│ёЦ│÷Ц─┌Ц┌╞Ц┐╚Ц┐┐Ц┐≈Ц│╚Ц┌┬Ц┌▀И√▀Г≥╨Ц│╞1939Е╧ЄЦ│╚Еї▀Ц│╬Ц│ёЦ│÷Ц─┌Ц┐∙Ц┐╘Ц┐ЁЦ┌╧Ц│╝Е┬ІЕ°їЦ│▄Г╣┌Д╨├Ц│≈Ц│÷Д╨▀Ц│╚Д╪ЄЦ│ёЦ│іХ╗ґХ╗┬Ц│╞Г⌡╝Ф╗≥Ц┌▓Е√╙Еє╠Ц│≈Ц─│Ц│²Ц│⌠Ц│їФ°╛Х╩┼Ц┌▓И┤█Е╞╬Ф┬іХ╩┼Х┤╙Х╣╟Г═╡Ц│╗Ц│≈Ц│іГ■╗Ц│└Ц┌▀Ц│⌠Ц│╗Ц│╚Ц│╙Ц│ёЦ│÷Ц─┌2Д╦║Ц│╝Х╘іДҐ°Х╩┼Х╪▄Ц│▄Г≥╨ФЁ╗Ц│∙Ц┌▄Ц─│1941Е╧Є1Ф°┬Ц│╚Е╝▄Ф┬░Ц│≈Ц─│Е░▄Е╧Є3Ф°┬31Ф≈╔Ц│╚Ц│╞Ц┐▓Ц┐┬Ц┐╘Ц┐╪Ц│╝Г°╪Е┴█Ц│їЦ┐┤Ц┐╒Ц┐ЁЦ┌╧Ц┐┬Ц┐╛Ц┐╪Ц┌ЇЦ┐їЦ┐ЁЦ│▄Х║▄Ц┌▐Ц┌▄Ц│÷Ц─┌И┐╗И ┼Ц│їЦ│╝Х╘іИ╗⌠Ц│▄Ф┬░Е┼÷Ц│≈Ц│÷Е═ЄЕ░┬Ц─│1942Е╧ЄЦ│╝Ф≤╔Ц│╚Ц│╞И┤▐Г■ёЦ┌▓И√▀Еї▀Ц│їЦ│█Ц┌▀Ц│їЦ│┌Ц┌█Ц│├Ц│╗Хі▀Г╘█Ц┌┌Ц┌┴Ц┌▄Ц│іЦ│└Ц│÷[2]Ц─┌ Фї▀И─═IVЕ▐ЇaЕ·▀10.5cmЕ╞╬Ф┬іХ╩┼Х┤╙Х╣╟Г═╡Ц│╞Ц─│IVЕ▐ЇФ┬іХ╩┼EЕ·▀Ц│╝Х╩┼ДҐ⌠Ц│╚ЕєїЦ│█Ц│╙Ф■╧Д©╝Ц┌▓Е┼═Ц│┬Ц│÷Ц┌┌Ц│╝Ц│їЦ─│Г═╡Е║■Ц┌▓Ф▓єЕ▌╩Ц│≈Ц─│Д╦╩Г═╡Ц│їЦ│┌Ц┌▀Ц─▄52Е▐ёЕ╬└10.5cmИ┤▌Ф┬іЕ┼═Х╬╡Г═╡K18Ц─█Ц┌▓Е▐▌Ц┌│Ц┌▀Ф┬іИ≈≤Е╝єЦ│╗Ц│≈Ц│іЦ┌╙Ц┐╪Ц┐≈Ц┐ЁЦ┐┬Ц┐┐Ц┐≈Ц│╝Д╦┼И┐╗Фї▀И─═Ц┌▓Фї▀Г╞┴Ц│≈Ц│іЦ│└Ц┌▀Ц─┌Е┴█И²╒Ц│╝Е┌╬Ф√°Хё┘Г■╡Ф²©Ц│╞Х║╗И²╒Г║╛Е▄√Ц┌▓Ф√ҐЦ│≈Ц│÷50mmЕ▌ Ц│╝Ц┌┌Ц│╝Ц│їЦ─│Е·┌Г⌡ЄЦ│▀Ц┌┴15Е╨іЦ│╝Хї▓Е╨іЦ┌▓Ц│єЦ│▒Ц┌┴Ц┌▄Ц│іЦ│└Ц│÷Ц─┌Д╦─Ф√╧Ц─│Е│ЄИ²╒Ц│╞20mmЕ▌ Ц│═Ц│ёЦ│÷Ц─┌Ц│⌠Ц│╝Х╩┼Х╪▄Ц│╝Ф°─Ц┌┌Еє┴Ц┌▐Ц│ёЦ│÷Г┴╧Е╬ЄЦ│╞Ц─│Х╩┼Х╪▄Е╬▄И┐╗Ц│╚Ц─│Х┬╙Г╘╨Ф╘÷Ц│▀Ц┌┴Хё┘Е║╚Ф┴▀Ц┌▓И≤╡ХґЇЦ│≥Ц┌▀Ц│÷Ц┌│Ц│╝Хё┘Г■╡Е▄√Ц│∙Ц┌▄Ц│÷Е▄╨Г■╩Ц│▄Е┘┘Ц│іЦ┌┴Ц┌▄Ц│іЦ│└Ц│÷Ц│⌠Ц│╗Ц│їЦ│┌Ц┌▀Ц─┌Е░▄Фї≤Ц│╚Ц─│Д╦╩Г═╡Г■╗Ц│╝26Г≥╨Ц│╝Е╪╬Х√╛Ц┌▓Е▐▌Е╝╧Ц│≥Ц┌▀Е╪╬Х√╛Г╝╠Ц│╞Ц─│Д╦┼И²╒Ц│╚Х√└Ц│└Хё┘Г■╡Ц│╚Ц┌┬Ц┌▀Хі├Ц│└Ц┌▓Ф√ҐЦ│∙Ц┌▄Ц│іЦ│└Ц│÷Ц─┌Ц│╬Ц│÷Д╩√Ц│╝Е╔┤Еі≥Ц│╙Г┌╧Ц│╞Х╩┼ДҐ⌠Д╦┼Ц│╝Е▐ЁЕ│ЄЦ│╚И┘█Ц│∙Ц┌▄Ц│÷Е│ҐЦ│╝Ф⌠█Г╦іФ┴▀Е╝єЦ│їЦ│┌Ц┌▀Ц─┌Ф°╛Г┴╘Ц│╝Ф⌠█Г╦іЕ╝єЦ│╞Ц─│Х╩┼Х╪▄Ц│╝Е┴█И²╒ЕЇіЕ│ЄЦ│╝Фї▀И─═ДҐ⌠Ц│▀Ц┌┴Ц│∙Ц┌┴Ц│╚Е┴█Ф√╧Ц│╦Ц│╗Е╪╣Ц┌┼Е┤╨Ц│≈Ц│іЦ│└Ц│÷Ц│▄Ц─│Е│ҐГ┴╘Ц│╞Ц│⌠Ц┌▄Ц│╗Ц┌┬Ц│▐Д╪╪Е░┬Ц│ёЦ│іЦ│└Ц│÷Ц─┌ Д╦╩Г═╡Ц│▄Ф∙╣Ц│╝Хё┘Г■╡Ф┬іИ≈≤Х╩┼Д╦║Ц│╗Ц│╝Д╨єФ┬іЦ┌▓Ф┐ЁЕ╝ Ц│≈Ц│іЦ│└Ц│÷Ц│╗Ц│╞Ц│└Ц│┬Ц─│Ц│⌠Ц│╝Г═╡Ц│╞Ц┌▐Ц│ Ц│▀Ц│╚ЕЇіЕ▐Ё8Е╨іЦ│≈Ц│▀Ф≈▀Е⌡·Ц│⌡Ц│ Ц─│Ц│╬Ц│÷Д©╞Д╩╟Ц│╞Ц┐·Ц┌єЦ┐┼Ц┌╧15Е╨іЦ│▀Ц┌┴Ц┐≈Ц┐╘Ц┌╧10Е╨іЦ│═Ц│ёЦ│÷Ц─┌Ц┐·Ц┌╨Ц┐╚Ц┐√Ц┐╛Ц┐╪Ц┌ґЦ│▄Е▐█Е▀∙Х╩ҐФ╦⌡Ц│╝Ц│÷Ц┌│Ц│╚Хё┘Г²─Ц│∙Ц┌▄Ц─│Ц│╬Ц│÷Х┤╙Х╣╟Г═╡Ц│▄Гї╩Е▀∙Ц│≈Ц│іЦ│└Ц┌▀Ф°─Д╦ґЦ│╚Г═╡Ц┌▓Е⌡╨Е╝ Ц│≥Ц┌▀Ц│÷Ц┌│Ц─│Х╩┼ДҐ⌠Е┴█И┐╗Ц│╚Ц┐┬Ц┐╘Ц┐≥Ц┐╚Ц┐ґЦ┐┐Ц┌╞Ц│▄Хё┘Е┌≥Ц│∙Ц┌▄Ц│÷Ц─┌Х┤╙Х║⌡Г■╗Ц│╗Ц│≈Ц│іД╧≈Е⌠║Ц│╞9mmФ╘÷И√╒Г÷ґИ┼┐Ц│╗Е╪╬Х√╛576Г≥╨Ц┌▓Ф░╨Х║▄Ц│≈Ц│÷Ц─┌Х┤╙Х╣╟Г═╡Г■╗Ц│╝Ф°⌡И│═Г┘їФ╨√Е≥╗Ц─▄Selbstfahrlafetten-ZielfernrohrЦ─█О╪┬Sfl.Z.F.1О╪┴Ц│▄Г═╡Ф┴▀Ц│╝Ц│÷Ц┌│Ц│╚ДҐ©Ц┌▐Ц┌▄Ц│÷Ц─┌Х╩┼И∙ЇЦ│╚Ц│╞Е▐▄Г°╪Е╪▐Ц│╝Хі√Е╞÷Г■╗Ц┐ Ц┐╙Ц┌╧Ц┌ЁЦ┐╪Ц┐≈Ц─▄TurmspцєhfernrohrЦ─█О╪┬T.S.F.О╪┴Ц│▄Хё┘Г²─Ц│∙Ц┌▄Ц─│Ц│╬Ц│÷Е░└Хё┘Е║╚Ф┴▀Ц│╚Ц│╞Е▐▄Г°╪Е╪▐Ц│╝Г═╡И ┼И▐║Ц─▄ScherenfernrohrЦ─█Ц│▄Ц┐■Ц┐°Ц┐┐Ц┐┬Ц┌╒Ц┐╪Ц┐═Д╦┼Ц│╚Хё┘Е┌≥Ц│∙Ц┌▄Ц─│Д╦▌Ц│┬Ц┌┴Ц┌▄Ц│÷Ц─┌ И√▀Г≥╨Ц│╝ЕєїИ┐╗Е┬├Ц┌▓И─ Ц│≤Ц─│Ф°╛Х╩┼Ц│╞Ц─▄IVЕ▐ЇaЕ·▀10.5cmЕ╞╬Ф┬іХ╩┼Х┤╙Х╣╟Г═╡Ц─█Ц│╗Ц│≈Ц│іГ÷╔Ц┌┴Ц┌▄Ц│іЦ│└Ц│÷Ц┌┌Ц│╝Ц│╝Ц─│1941Е╧Є8Ф°┬13Ф≈╔Ц│╚Ц│╞Ц─▄10.5cm K gepanzerte Selbstfahrlafette (10.5cm K gp.Sfl.)Ц─█О╪┬Ц┌╡Ц┐▒Ц┐ЁЦ┐└Ц┌║Ц┌© Ц┌╪Ц┐╚Ц┐≈Ц┌╧Ц┐┬Ц┐∙Ц┌║Ц┐╪Ц┐╚Ц┐╘Ц┐∙Ц┌їЦ┐┐Ц┐├Ц─│Ц─▄Хё┘Г■╡Х┤╙Х╣╟Г═╡Ц─█Ц│╝Ф└▐О╪┴Ц│╦Ц│╗Ф■╧Гї╟Ц│∙Ц┌▄Ц│іЦ│└Ц┌▀[2]Ц─┌Ц│╬Ц│÷Ц─│Ц┐┤Ц┌ёЦ┐┐Ц┌╚Ц┐╪Ц┐╩Ц┐·Ц┐┐Ц┌╞Ц┌╧Ц│╗Ц│└Ц│├Ф╦╬Е░█Ц┌┌Г÷╔Ц┌┴Ц┌▄Ц┌▀Ц─┌О╪┬Dicker MaxЦ─│Еє╙Ц│ёЦ│÷Ц┐·Ц┐┐Ц┌╞Ц┌╧Ц│╝Ф└▐Ц─┌О╪┴ Х╘іДҐ°Х╩┼Х╪▄Ц│╞Ц─│IVЕ▐ЇФ┬іХ╩┼Ц│▄Г╘█Ц┌⌠Ц│їЦ│└Ц│÷V-12Ц┐·Ц┌єЦ┐░Ц┐┐Ц┐▐HL120Ц┌╗Ц┐ЁЦ┌╦Ц┐ЁЦ┌▓Ц─│Ц┌┬Ц┌┼Х╩ҐИ┤▐Ц│╙V-6Ц┐·Ц┌єЦ┐░Ц┐┐Ц┐▐HL66PЦ┌╗Ц┐ЁЦ┌╦Ц┐ЁЦ│╦Ц│╗Ф▐⌡Хё┘Ц│≈Ц│÷Ц─┌И┤▐Г■ёХ╩┼Х╪▄Ц│╞ГЇ╘Х║²Ф╘÷Фї▀Ц│╗Х╣╟Х║▄Ц┌╝Ц┌╒Г■╗Ц│╚IIIЕ▐ЇФ┬іХ╩┼Ц│╝Ц┌┌Ц│╝Ц┌▓Ф▌║Г■╗Ц│≈Ц│÷Е▐╞Х┐ҐФ─їЦ│▄Ц│┌Ц┌▀Ц─┌Ц│⌠Ц┌▄Ц│╞Е°╟И²╒Ц│╗Ф▌╔ХїіЦ│≥Ц┌▀Е╠╔Е╦╞Ц│╝Ф▌╔Е°╟И∙ЇЦ┌▓Г÷ґЦ│▐Ц│≥Ц┌▀Ц│⌠Ц│╗Ц│їФ╘÷Е▀∙Ф─їХ┐ҐЦ┌▓Е╒≈Е╪ЇЦ│≈Ц│÷Ц│╗Ц│∙Ц┌▄Ц┌▀Ц─┌Ц│╬Ц│÷Ф≈▀Е⌡·Ф≥┌Ц│╝Ф┼╣Ф┼≈Ц┌▓ДҐ▌Ф╦⌡Ц│≈Ц─│Х║²Ф▓┐Ц┌▓Ф÷■Ц┌┴Ц│▀Ц│▐Ц│≈Ц─│ГЇ╘Х║²Ф╘÷Фї▀Ц│╝Е▐█Г≥╨Е┼⌡Ц┌▓Ц┌┬Ц┌┼ЕєїЦ│█Ц│▐Ц│≈Ц│÷[3]Ц─┌ Е╝÷Ф┬іХ╗≤И▄╡Е╝÷Ф┬іХ╘іИ╗⌠Ц│╝Ц│÷Ц┌│Ц─│Ц┐░Ц┐╚Ц┐░Ц┐ґЦ┐┐Ц┌╣ДҐ°Ф┬іД╦ґЦ─│2Д╦║Ц│╝Х╘іДҐ°Х╩┼Ц│╞Г╛╛521Иї├И─░Ф┬іХ╩┼ЕєїИ ┼Ц│╚И┘█Е┌≥Ц│∙Ц┌▄Ц│÷Ц─┌1Д╦║Ц│╞Д╨▀Ф∙┘Ц│╚Ц┌┬Ц┌┼Г═╡Ф▓┐Ц│╚Ф█∙Ф█┴Ц│∙Ц┌▄Ц─│Е╪╬Х√╛Ц│▄Х╙≤Г┬├Ц│≈Ц│іЕ╝▄Е┘╗Ц│╚Г═ЄЕё┼Ц│∙Ц┌▄Ц│÷Ц─┌Ц│≈Ц│▀Ц│≈Ц┌┌Ц│├1Д╦║Ц│╞1941Е╧ЄЦ│╝Г╣┌Ц┌▐Ц┌┼Ц│╬Ц│їФ┬іЦ│└Ц─│Ф┬░Е┼÷Ц┌▓Е▐▌Ц┌│Ц│÷Ц─┌1942Е╧ЄЦ│╝Д╦┼Е█┼Ф°÷Ц│╚Ф°╛Х╩┼Ц│╞Ц┌╞Ц┐╚Ц┐┐Ц┐≈Гє╬Ц│╚Ц┌┬Ц│ёЦ│іДҐ°Ц┌┼Г⌡ЄЦ│∙Ц┌▄Ц─│Ц┐√Ц┐╘Ц┌іДҐ°Ф┬іЦ─│Ц│≥Ц│╙Ц┌▐Ц│║Ц┐ґЦ┌ЇЦ┌╒Ц│їЦ│╝1942Е╧ЄЕє▐Ф°÷Ф■╩Е▀╒Ц│╚Е▐┌Е┼═Ц│▄И√⌠Ц│╚Е░┬Ц│├Ц┌┬Ц│├Ц─│521ЕєїИ ┼Ц│╚Е╬╘Е╦╟Ц│≈Ц│÷Ц─┌Ф°╛Х╩┼Ц│╞Ц─│1942Е╧Є11Ф°┬Ц│▀Ц┌┴12Ф°┬Ц│╚Ц│▀Ц│▒Ц│іЕєїИ ┼Ц│▄ДҐ°Ф┬░Ц│≈Ц│÷Е═╠Е▒┼Ф⌡╦Ц│╝Д╦ґЦ│їЦ─│ДҐ©Г■╗Е▐╞Х┐ҐЦ│їЦ│┌Ц┌▀Ц│⌠Ц│╗Ц│▄Е═╠Ц│≤Ц┌┴Ц┌▄Ц│іЦ│└Ц│╙Ц│└[4]Ц─┌ 1941Е╧Є6Ф°┬26Ф≈╔Ц│╝Е═╠Е▒┼Ц│їЦ│╞Д╩╔Д╦▀Ц│╝Ц┌┬Ц│├Ц│╚Х╩┼Х╪▄Ц│╚Ц│єЦ│└Ц│іХ©╟Ц│╧Ц│іЦ│└Ц┌▀Ц─┌

Г≥╩Е═ЄДҐ°Е⌠│Б├▓Х╘ЁГЄ╟Ц│╞Ц─▄IVЕ▐ЇФ┬іХ╩┼Ц│╚И√╒И─ёЦ│≥Ц┌▀ДҐ°Е⌠│Ц│╝Д╦─ХіїЦ─█Ц┌▓Е▐┌Г┘ї

Х└ ФЁ╗Е▐┌Х─┐Ф√┤Г▄╝

Еє√И┐╗Ц┐╙Ц┐ЁЦ┌╞ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia