кЄ∞кіАмІА (нХілґАнХЩ)

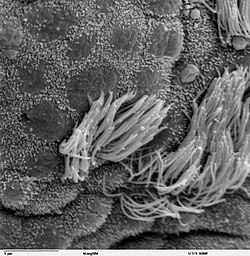

кЄ∞кіАмІА(ж∞£зЃ°жФѓ, мШБмЦі: bronchus)лКФ нХШлґА кЄ∞лПДмЭШ нЖµл°Ь лШРлКФ кЄ∞лПДл°ЬмДЬ к≥µкЄ∞л•Љ нЧИнММл°Ь м†ДлЛђнХЬлЛ§. кЄ∞кіАмЧРмДЬ кЄ∞кіАк∞Ил¶ЉмЧР к±Єм≥Р лґДмІАнХШлКФ м≤Ђ л≤ИмІЄ лШРлКФ м£Љ кЄ∞кіАмІАлКФ мШ§л•Єм™љ м£ЉкЄ∞кіАмІАмЩА мЩЉм™љ м£ЉкЄ∞кіАмІАмЭілЛ§. мЭік≤ГлУ§мЭА к∞АмЮ• лДУмЭА кЄ∞кіАмІАмЭіл©∞, к∞Бк∞БмЭШ нПРлђЄмЧРмДЬ мШ§л•Єм™љ нЧИнММмЩА мЩЉм™љ нЧИнММл°Ь лУ§мЦік∞ДлЛ§. м£Љ кЄ∞кіАмІАлКФ лНФ мҐБмЭА мЭім∞® кЄ∞кіАмІА лШРлКФ мЧљ кЄ∞кіАмІАл°Ь лґДмІАнХШк≥†, мЭік≤ГлУ§мЭА лНФ мҐБмЭА мВЉм∞® кЄ∞кіАмІА лШРлКФ лґДм†И кЄ∞кіАмІАл°Ь лґДмІАнХЬлЛ§. лґДм†И кЄ∞кіАмІАмЭШ мґФк∞Ам†БмЭЄ лґДмІАлКФ 4м∞®, 5м∞®, 6м∞® лґДм†И кЄ∞кіАмІА лШРлКФ міЭмє≠нХШмЧђ мХДлґДм†И кЄ∞кіАмІАлЭЉк≥† лґИл¶∞лЛ§.[1][2] кЄ∞кіАмІАлКФ мЧ∞к≥®л°Ь мІАмІАлР† мИШ мЧЖмЭД м†ХлПДл°Ь лДИлђі мҐБмХДмІАл©і мДЄкЄ∞кіАмІАлЭЉк≥† лґИл¶∞лЛ§. кЄ∞кіАмІАмЧРмДЬлКФ к∞АмК§ кµРнЩШмЭі мЭЉмЦілВШмІА мХКлКФлЛ§. кµђм°∞кЄ∞кіАмЭА кЄ∞кіАк∞Ил¶ЉмЧРмДЬ мЩЉм™љ кЄ∞кіАмІАмЩА мШ§л•Єм™љ кЄ∞кіАмІАмЭШ лСР к∞ЬмЭШ м£Љ мЭЉм∞® кЄ∞кіАмІАл°Ь лВШлЙЬлЛ§. кЄ∞кіАк∞Ил¶ЉмЭА л≥µмЮ•лЉИмЭШ нЭЙк≥®к∞Бк≥Љ лЛ§мДѓ л≤ИмІЄ нЭЙмґФ мИШм§А(нЬімЛЭ мЛЬ)мЧР мЬДмєШнХЬлЛ§. мШ§л•Єм™љ м£ЉкЄ∞кіАмІАлКФ мЩЉм™љ м£ЉкЄ∞кіАмІАл≥ілЛ§ лДУк≥† мІІк≥† лНФ мИШмІБмЭілЛ§.[3] нПЙкЈ† кЄЄмЭілКФ 1.09cmмЭілЛ§.[4] кЈЄк≤ГмЭА лМАлЮµ лЛ§мДѓ л≤ИмІЄ нЭЙмґФ мИШм§АмЧРмДЬ мШ§л•Єм™љ нПРмЭШ нПРлђЄмЬЉл°Ь лУ§мЦік∞ДлЛ§. мШ§л•Єм™љ м£ЉкЄ∞кіАмІАлКФ мДЄ к∞ЬмЭШ мЭім∞® кЄ∞кіАмІА(лШРлКФ мЧљ кЄ∞кіАмІА)л°Ь мДЄлґДлРШмЦі мШ§л•Єм™љ нПРмЭШ мДЄ мЧљвАФмГБмЧљ, м§СмЧљ, нХШмЧљвАФмЧР мВ∞мЖМл•Љ к≥µкЄЙнХЬлЛ§. нЩАм†ХлІ•мЭА лТ§мЧРмДЬ кЈЄк≤Г мЬДл°Ь мХДмєШл•Љ кЈЄл¶∞лЛ§; кЈЄл¶ђк≥† мШ§л•Єм™љ нЧИнММлПЩлІ•мЭА м≤ШмЭМмЧРлКФ кЈЄк≤Г мХДлЮШмЧР мЮИлЛ§к∞А кЈЄ лЛ§мЭМмЧРлКФ кЈЄ мХЮмЧР мЮИлЛ§. мЛЬмЮСмЬЉл°ЬлґАнД∞ мХљ 2cm лЦ®мЦімІД к≥≥мЧРмДЬ мШ§л•Єм™љ нПРмЭШ мГБмЧљмЬЉл°Ь к∞АмІАл•Љ лВілКФлН∞, мЭік≤ГмЭА лШРнХЬ мГБнФЉ кЄ∞кіАмІАлЭЉк≥†лПД лґИл¶∞лЛ§. мГБнФЉлКФ мШ§л•Єм™љ нЧИнММлПЩлІ• мЬДмЧРмДЬмЭШ мЬДмєШл•Љ мЭШлѓЄнХЬлЛ§. мШ§л•Єм™љ кЄ∞кіАмІАлКФ мЭім†Ь лПЩлІ• мХДлЮШл•Љ мІАлВШл©∞, м§СмЧљк≥Љ нХШмЧљмЬЉл°Ь к∞АлКФ лСР к∞ЬмЭШ мЧљ кЄ∞кіАмІАл°Ь лВШлЙШлКФ лПЩлІ•нХШ к∞АмІАлЭЉк≥† мХМ놧솪 мЮИлЛ§. мЩЉм™љ м£ЉкЄ∞кіАмІАлКФ мІАл¶ДмЭі лНФ мЮСмІАлІМ мШ§л•Єм™љл≥ілЛ§ кЄЄл©∞, кЄЄмЭік∞А 5cmмЭілЛ§. кЈЄк≤ГмЭА мЧђмДѓ л≤ИмІЄ нЭЙмґФ лІЮмЭАнОЄмЭШ мЩЉм™љ нПРмЭШ нПРлђЄмЬЉл°Ь лУ§мЦік∞ДлЛ§. кЈЄк≤ГмЭА лМАлПЩлІ•нЩЬ мХДлЮШл•Љ мІАлВШк≥†, мЛЭлПД, к∞АмКіл¶ЉнФДкіА, кЈЄл¶ђк≥† лВіл¶ЉлМАлПЩлІ• мХЮмЭД к∞Ал°ЬмІАл•іл©∞, мЩЉм™љ нЧИнММлПЩлІ•мЭі м≤ШмЭМмЧРлКФ кЈЄ мЬДмЧР мЮИлЛ§к∞А кЈЄ лЛ§мЭМмЧРлКФ кЈЄ мХЮмЧР мЮИлЛ§. мЩЉм™љ кЄ∞кіАмІАмЧРлКФ лґАмЛ† лґДмІАк∞А мЧЖмЬЉлѓАл°Ь, мЦілЦ§ мЭілУ§мЭА мЩЉм™љ нПРмЧР мГБмЧљмЭі мЧЖмЬЉл©∞, мЖМмЬД мГБмЧљмЭі мШ§л•Єм™љ нПРмЭШ м§СмЧљмЧР нХілЛєнХЬлЛ§к≥† мґФм†ХнЦИлЛ§. мЩЉм™љ м£ЉкЄ∞кіАмІАлКФ лСР к∞ЬмЭШ мЭім∞® кЄ∞кіАмІА лШРлКФ мЧљ кЄ∞кіАмІАл°Ь лВШлЙШмЦі мЩЉм™љ нПРмЭШ лСР мЧљвАФмГБмЧљк≥Љ нХШмЧљвАФмЧР к≥µкЄ∞л•Љ к≥µкЄЙнХЬлЛ§. мЭім∞® кЄ∞кіАмІАлКФ лНФ лВШмХДк∞А мВЉм∞® кЄ∞кіАмІА(лШРлКФ лґДм†И кЄ∞кіАмІА)л°Ь лВШлЙШл©∞, к∞Бк∞БмЭА кЄ∞кіАмІАнПР лґДм†ИмЧР к≥µкЄЙнХЬлЛ§. кЄ∞кіАмІАнПР лґДм†ИмЭА к≤∞нХ© м°∞мІБмЭШ к≤©лІЙмЧР мЭШнХі нПРмЭШ лВШл®ЄмІА лґАлґДк≥Љ лґДл¶ђлРЬ нПРмЭШ нХЬ лґАлґДмЭілЛ§. мЭі нКємД± лНХлґДмЧР кЄ∞кіАмІАнПР лґДм†ИмЭА лЛ§л•Є лґДм†ИмЧР мШБнЦ•мЭД м£ЉмІА мХКк≥† мЩЄк≥Љм†БмЬЉл°Ь м†Ьк±∞лР† мИШ мЮИлЛ§. м≤ШмЭМмЧРлКФ к∞Б нПРмЧР 10к∞ЬмЭШ лґДм†ИмЭі мЮИмІАлІМ, л∞ЬмГЭ к≥Љм†ХмЧРмДЬ мЩЉм™љ нПРлКФ лСР к∞ЬмЭШ мЧљлІМ к∞АмІАк≥† мЮИмЬЉл©∞, лСР мМНмЭШ лґДм†ИмЭі мЬµнХ©лРШмЦі к∞Б мЧљмЧР лД§ к∞ЬмФ© міЭ мЧђлНЯ к∞Ьк∞А лРЬлЛ§. мВЉм∞® кЄ∞кіАмІАлКФ 4м∞®, 5м∞®, 6м∞® лґДм†И кЄ∞кіАмІАл°Ь мХМ놧мІД лШР лЛ§л•Є мДЄ к∞АмІА лґДкЄ∞л°Ь лНФ лВШлЙШл©∞, мЭілКФ лШРнХЬ мХДлґДм†И кЄ∞кіАмІАлЭЉк≥†лПД лґИл¶∞лЛ§. мЭік≤ГлУ§мЭА лНФ мЮСмЭА мДЄкЄ∞кіАмІАл°Ь лґДмІАнХШк≥†, мДЄкЄ∞кіАмІАлКФ лІРлЛ®мДЄкЄ∞кіАмІАл°Ь лВШлЙШл©∞, к∞Бк∞БмЭА мЧђлЯђ нШЄнЭ°мДЄкЄ∞кіАмІАл•Љ л∞ЬмГЭмЛЬнВ§к≥†, мЭілУ§мЭА лСР к∞ЬмЧРмДЬ мЧі нХЬ к∞ЬмЭШ нПРнПђкіАмЬЉл°Ь лВШлЙЬлЛ§. к∞Б нПРнПђкіАмЧРлКФ лЛ§мДѓ лШРлКФ мЧђмДѓ к∞ЬмЭШ нПРнПђлВ≠мЭі мЧ∞к≤∞лРШмЦі мЮИлЛ§. нПРнПђлКФ нПРмЧРмДЬ к∞АмК§ кµРнЩШмЭШ кЄ∞л≥Є нХілґАнХЩм†Б лЛ®мЬДмЭілЛ§. м£Љ кЄ∞кіАмІАлКФ лєДкµРм†Б нБ∞ лВік∞ХмЭД к∞АмІАк≥† мЮИмЬЉл©∞ нШЄнЭ°мГБнФЉл°Ь лНЃмЧђ мЮИлЛ§. мЭі мДЄнПђмЄµмЧРлКФ мЮЕмЭД нЦ•нХі мЮИлКФ мДђл™®к∞А мЮИмЦі л®ЉмІАмЩА кЄ∞нГА мЮСмЭА мЮЕмЮРл•Љ м†Ьк±∞нХЬлЛ§. мГБнФЉ мХДлЮШмЧРлКФ мДЬл°Ь л∞ШлМА л∞©нЦ•мЬЉл°Ь лВШмД†нШХмЭД мЭіл£®лКФ лСР к∞ЬмЭШ кЈЉмЬ° лЭ†л°Ь л∞∞мЧілРЬ лѓЉлђілКђкЈЉмЬ°мЄµмЭі мЮИлЛ§. мЭі лѓЉлђілКђкЈЉмЬ°мЄµмЭШ л≤љмЧРлКФ м†РмХ°мЭД лґДлєДнХШлКФ м†РмХ°мД†мЭі нПђнХ®лРШмЦі мЮИлЛ§. мЬ†л¶ђмЧ∞к≥®мЭА кЄ∞кіАмІАмЧР м°імЮђнХШл©∞ лѓЉлђілКђкЈЉмЬ°мЄµмЭД лСШлЯђмЛЄк≥† мЮИлЛ§. м£Љ кЄ∞кіАмІАмЧРмДЬлКФ мЧ∞к≥®мЭі кЄ∞кіАмІАмЧР мЮИлКФ к≤Гк≥Љ к∞ЩмЭА CмЮРнШХ к≥†л¶ђл•Љ нШХмД±нХШл©∞, лНФ мЮСмЭА кЄ∞кіАмІАмЧРмДЬлКФ мЬ†л¶ђмЧ∞к≥®мЭі лґИкЈЬмєЩнХШк≤М л∞∞мЧілРЬ міИмКєлЛђ л™®мЦСмЭШ нМРк≥Љ мДђмЬЉл°Ь м°імЮђнХЬлЛ§. мЭілЯђнХЬ нМРлУ§мЭА кЄ∞кіАмІАмЧР кµђм°∞м†Б мІАмІАлМАл•Љ м†Ьк≥µнХШк≥† кЄ∞лПДл•Љ мЧіл¶∞ мГБнГЬл°Ь мЬ†мІАнХЬлЛ§.[5] кЄ∞кіАмІА л≤љмЭА мЭЉл∞Шм†БмЬЉл°Ь м†Дм≤і кЄ∞кіАмІА мІБк≤љмЭШ 10%мЧРмДЬ 20% лСРкїШл•Љ к∞АмІДлЛ§.[6] лѓЄмДЄнХілґАнХЩ м£ЉкЄ∞кіАмІА(мЭЉм∞® кЄ∞кіАмІА)мЭШ мЧ∞к≥®к≥Љ м†РлІЙмЭА кЄ∞кіАмІАмЭШ кЈЄк≤Гк≥Љ мЬ†мВђнХШлЛ§. мЭілУ§мЭА мДђл™®мЬДм§СмЄµмЫРм£ЉмГБнФЉл°Ь лґДл•ШлРШлКФ нШЄнЭ°мГБнФЉл°Ь лНЃмЧђ мЮИлЛ§.[7] м£ЉкЄ∞кіАмІАмЭШ мГБнФЉмЧРлКФ м†РмХ°мЭШ м£ЉмД±лґДмЭЄ лЃ§мЛ†мЭД мГЭмД±нХШлКФ мГШ л™®мЦСмЬЉл°Ь л≥АнШХлРЬ лЛ®мИЬ мЫРм£Љ мГБнФЉмДЄнПђмЭЄ л∞∞мГБ мДЄнПђк∞А нПђнХ®лРШмЦі мЮИлЛ§. м†РмХ°мЭА м†РмХ°мДђл™® м≤≠мЖМ к≥Љм†ХмЧРмДЬ кЄ∞лПДл•Љ кє®лБЧнХШк≤М мЬ†мІАнХШлКФ лН∞ м§СмЪФнХЬ мЧ≠нХ†мЭД нХЬлЛ§. кЄ∞кіАмІА лВШлђіл•Љ нЖµнХЬ лґДкЄ∞к∞А к≥ДмЖНлР®мЧР лФ∞лЭЉ л≤љмЧР мЮИлКФ мЬ†л¶ђ мЧ∞к≥®мЭШ мЦСмЭА мДЄкЄ∞кіАмІАмЧРмДЬ мЧЖмЦімІИ лХМкєМмІА к∞РмЖМнХЬлЛ§. мЧ∞к≥®мЭі к∞РмЖМнХ®мЧР лФ∞лЭЉ лѓЉлђілКђкЈЉмЬ°мЭШ мЦСмЭі м¶Эк∞АнХЬлЛ§. м†РлІЙ лШРнХЬ мДђл™®мЬДм§СмЄµмЫРм£ЉмГБнФЉмЧРмДЬ лЛ®мИЬ мДђл™®мЮЕл∞©мГБнФЉл°Ь, кЈЄл¶ђк≥† нПРнПђкіАк≥Љ нПРнПђмЧРмДЬлКФ лЛ®мИЬ нОЄнПЙмГБнФЉл°Ь м†ДнЩШлРЬлЛ§.[7][8] л≥АмЭі0.1~5%мЭШ мВђлЮМлУ§мЧРк≤МмДЬ кЄ∞кіАлґДкЄ∞ мЭім†ДмЧР м£ЉкЄ∞кіАмІАмЧРмДЬ л∞ЬмГЭнХШлКФ мШ§л•Єм™љ мГБмЧљ кЄ∞кіАмІАк∞А мЮИлЛ§. мЭілКФ кЄ∞кіАмД± кЄ∞кіАмІАл°Ь мХМ놧솪 мЮИмЬЉл©∞, нХілґАнХЩм†Б л≥АмЭіл°Ь к∞Дм£ЉлРЬлЛ§.[9] мЭілКФ мЧђлЯђ л≥АмЭіл•Љ к∞АмІИ мИШ мЮИмЬЉл©∞, лМАк∞ЬлКФ лђім¶ЭмГБмЭімІАлІМ, л∞Шл≥µм†БмЭЄ к∞РмЧЉк≥Љ к∞ЩмЭА нПР мІИнЩШмЭШ кЈЉл≥Є мЫРмЭЄмЭі лР† мИШ мЮИлЛ§. мЭілЯђнХЬ к≤љмЪ∞ м†Им†ЬмИ†мЭі мҐЕмҐЕ мєШл£Мм†БмЭілЛ§.[10] [11] мЛђмЮ•мД± кЄ∞кіАмІАлКФ мХљ 0.3%мЭШ мЬ†л≥С땆мЭД к∞АмІАл©∞, мШ§л•Єм™љ м£ЉкЄ∞кіАмІАмЭШ мГБмЧљ кЄ∞кіАмІАмЩА м§СмЧљ л∞П нХШмЧљ кЄ∞кіАмІАмЭШ кЄ∞мЫР мВђмЭімЭШ м§Ск∞Д кЄ∞кіАмІАмЧРмДЬ л∞ЬмГЭнХШлКФ лґАмЖН кЄ∞кіАмІАл°Ь лВШнГАлВЬлЛ§.[12] лґАмЖН мЛђмЮ•мД± кЄ∞кіАмІАлКФ лМАк∞Ь лђім¶ЭмГБ мГБнГЬмЭімІАлІМ, мІАмЖНм†БмЭЄ к∞РмЧЉмЭілВШ к∞ЭнШИк≥Љ кіА놮мЭі мЮИмЭД мИШ мЮИлЛ§.[13][14] кіАм∞∞лРЬ мВђл°АмЭШ мХљ м†Ил∞ШмЧРмДЬ мЛђмЮ•мД± кЄ∞кіАмІАлКФ мІІмЭА лІЙнЮМ кЄ∞кіАмІА м§ДкЄ∞л°Ь лВШнГАлВШл©∞, лВШл®ЄмІА м†Ил∞ШмЧРмДЬлКФ кЄ∞кіАмІАк∞А лґДмІАнХШк≥† кіА놮лРЬ к≥µкЄ∞нЩФлРЬ нПРмЛ§мІИмЭД л≥імЭЉ мИШ мЮИлЛ§. кЄ∞лК•кЄ∞кіАмІАлКФ нПРмЭШ кЄ∞лК•м†Б м°∞мІБмЭЄ нПРнПђкєМмІА нЭ°мЮЕлРЬ к≥µкЄ∞л•Љ мЪіл∞ШнХШлКФ кЄ∞лК•мЭД нХЬлЛ§. нПР мЖНмЭШ к≥µкЄ∞мЩА л™®мДЄнШИкіА мЖНмЭШ нШИмХ° мВђмЭімЭШ кЄ∞м≤і кµРнЩШмЭА нПРнПђкіАк≥Љ нПРнПђмЭШ л≤љмЭД нЖµнХі мЭЉмЦілВЬлЛ§. нПРнПђкіАк≥Љ нПРнПђлКФ м£Љл°Ь лЛ®мИЬ нОЄнПЙмГБнФЉл°Ь кµђмД±лРШмЦі мЮИмЦі мВ∞мЖМмЩА мЭімВ∞нЩФ нГДмЖМмЭШ лє†л•Є нЩХмВ∞мЭД нЧИмЪ©нХЬлЛ§. мЮДмГБм†Б м§СмЪФмД± CT мК§мЇФмЧРмДЬ л≥Љ мИШ мЮИлКФ кЄ∞кіАмІАл≤љ лєДнЫДлКФ мЭЉл∞Шм†БмЬЉл°Ь(нХ≠мГБ кЈЄлЯ∞ к≤ГмЭА мХДлЛИмІАлІМ) кЄ∞кіАмІАмЭШ мЧЉм¶Э(кЄ∞кіАмІАмЧЉ)мЭД мЭШлѓЄнХЬлЛ§.[15] мЭЉл∞Шм†БмЬЉл°Ь кЄ∞кіАмІАл≤љ лСРкїШмЩА кЄ∞кіАмІА мІБк≤љмЭШ лєДмЬ®мЭА 0.17мЧРмДЬ 0.23 мВђмЭілЛ§.[16] кЄ∞кіАмІАмЧЉкЄ∞кіАмІАмЧЉмЭА кЄ∞кіАмІАмЭШ мЧЉм¶ЭмЬЉл°Ь м†ХмЭШлРШл©∞, кЄЙмД±мЭік±∞лВШ лІМмД±мЭЉ мИШ мЮИлЛ§. кЄЙмД± кЄ∞кіАмІАмЧЉмЭА лМАк∞Ь л∞ФмЭілЯђмК§мД± лШРлКФ мДЄкЈ†мД± к∞РмЧЉмЧР мЭШнХі л∞ЬмГЭнХЬлЛ§. лІМмД± кЄ∞кіАмІАмЧЉ нЩШмЮР м§С мГБлЛємИШлКФ лІМмД± нПРмЗД нПР мІИнЩШ(COPD)мЭД мХУк≥† мЮИмЬЉл©∞, мЭілКФ лМАк∞Ь нЭ°мЧ∞ лШРлКФ мЮ•кЄ∞к∞ДмЭШ мЮРкЈємЫР лЕЄмґЬк≥Љ кіА놮мЭі мЮИлЛ§. нЭ°мЭЄмЩЉм™љ м£ЉкЄ∞кіАмІАлКФ мШ§л•Єм™љ м£ЉкЄ∞кіАмІАл≥ілЛ§ кЄ∞кіАмІАмЧРмДЬ лНФ нБ∞ к∞БлПДл°Ь лґДл¶ђлРЬлЛ§. мШ§л•Єм™љ кЄ∞кіАмІАлПД мЩЉм™љл≥ілЛ§ лДУмЬЉл©∞ мЭілЯђнХЬ м∞®мЭілКФ мШ§л•Єм™љ нПРл•Љ нЭ°мЭЄ лђЄм†ЬмЧР мЈ®мХљнХШк≤М лІМлУ†лЛ§. мЭМмЛЭ, мХ°м≤і лШРлКФ мЭілђЉмІИмЭі нЭ°мЭЄлРШл©і мШ§л•Єм™љ м£ЉкЄ∞кіАмІАмЧР к±Єл¶ђлКФ к≤љнЦ•мЭі мЮИлЛ§. мДЄкЈ†мД± нПРл†ік≥Љ нЭ°мЭЄмД± нПРл†імЭі л∞ЬмГЭнХ† мИШ мЮИлЛ§. мВљкіАмЧР мВђмЪ©лРШлКФ кЄ∞кіАлВі нКЬлЄМк∞А лДИлђі кєКмЭі мВљмЮЕлРШл©і лМАк∞Ь мШ§л•Єм™љ кЄ∞кіАмІАмЧР걪놧 мШ§л•Єм™љ нПРлІМ нЩШкЄ∞лР† мИШ мЮИлЛ§. м≤ЬмЛЭм≤ЬмЛЭмЭА мҐЕмҐЕ мХМл†Ил•ік≤РмЧР л∞ШмЭСнХШмЧђ мЧЉм¶Э мД±лґДмЭД лПЩл∞ШнХЬ кЄ∞кіАмІАмЭШ к≥ЉлѓЉмД±мЬЉл°Ь нКємІХмІАмЦімІДлЛ§. м≤ЬмЛЭмЧРмДЬ кЄ∞кіАмІАмЭШ мИШмґХмЭА нШЄнЭ°к≥§лЮАмЭД мЬ†л∞ЬнХШмЧђ нШЄнЭ° к≥§лЮАмЭД міИлЮШнХ† мИШ мЮИлЛ§; мЭілКФ мДЄнПђ к≥Љм†ХмЧР нХДмЪФнХЬ мВ∞мЖМк∞А мЛ†м≤імЧР лПДлЛђнХШмІА л™їнХШлКФ м†АмВ∞мЖМм¶ЭмЭД мЬ†л∞ЬнХ† мИШ мЮИлЛ§. мЭі к≤љмЪ∞, нЭ°мЮЕкЄ∞л•Љ мВђмЪ©нХШмЧђ лђЄм†Ьл•Љ нХік≤∞нХ† мИШ мЮИлЛ§. нЭ°мЮЕкЄ∞лКФ кЄ∞кіАмІАнЩХмЮ•м†Ьл•Љ нИђмЧђнХШмЧђ мИШмґХлРЬ кЄ∞кіАмІАл•Љ мІДм†ХмЛЬнВ§к≥† кЄ∞лПДл•Љ лЛ§мЛЬ нЩХмЮ•мЛЬнВ§лКФ мЧ≠нХ†мЭД нХЬлЛ§. мЭілЯђнХЬ нЪ®к≥ЉлКФ мГБлЛєнЮИ лє†л•ік≤М лВШнГАлВЬлЛ§. кЄ∞кіАмІА нПРмЗДм¶ЭкЄ∞кіАмІА нПРмЗДм¶ЭмЭА лУЬлђЄ мД†м≤ЬмД± мІИнЩШмЬЉл°Ь лЛ§мЦСнХЬ мЦСмГБмЬЉл°Ь лВШнГАлВ† мИШ мЮИлЛ§. кЄ∞кіАмІА нПРмЗДм¶ЭмЭА нХШлВШ мЭімГБмЭШ кЄ∞кіАмІА, лМАк∞Ь лґДм†И кЄ∞кіАмІА, лХМл°ЬлКФ мЧљ кЄ∞кіАмІАмЧР мШБнЦ•мЭД лѓЄмєШлКФ кЄ∞кіАмІА л∞ЬлЛђ к≤∞нХ®мЭілЛ§. мЭі к≤∞нХ®мЭА лІЙнЮМ кЄ∞кіАмІАмЭШ нШХнГЬл•Љ мЈ®нХЬлЛ§. м£Љл≥А м°∞мІБмЭА м†ХмГБм†БмЬЉл°Ь м†РмХ°мЭД лґДлєДнХШмІАлІМ мМУмЧђмДЬ нМљм∞љнХЬлЛ§.[17] мЭілКФ кµ≠мЖМм†Б нПРкЄ∞мҐЕмЭД мЬ†л∞ЬнХ† мИШ мЮИлЛ§.[18] мИШмІСлРЬ м†РмХ°мЭА м†РмХ°мД± лІ§л≥µ лШРлКФ кЄ∞кіАмІАлВ≠мҐЕ, лШРлКФ лСШ лЛ§л•Љ нШХмД±нХ† мИШ мЮИлЛ§. мШ§л™©к∞АмКімЭі кЄ∞кіАмІА нПРмЗДм¶Эк≥Љ лПЩл∞ШлР† мИШ мЮИлЛ§.[17] мґФк∞А мЭілѓЄмІА

к∞Бм£Љ

мґЬм≤Ш

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia