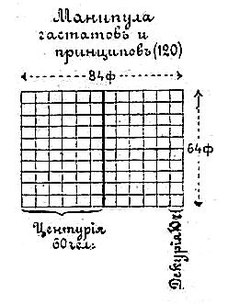

л§ҲлӢҲн’ҖлЈЁмҠӨ л§ҲлӢҲн’ҖлЈЁмҠӨ (лқјнӢҙм–ҙ: manipulus, кёҖмһҗ к·ёлҢҖлЎңмқҳ лң»мқҖ "н•ң мӨҢ")лҠ” мӮјлӢҲмӣҖ м „мҹҒ (кё°мӣҗм „ 343л…„-кё°мӣҗм „ 290л…„) лҸҷм•Ҳ мӮјлӢҲмӣҖмқёл“Өм—җкІҢм„ң лҸ„мһ…н•ң лЎңл§Ҳ кө°лӢЁмқҳ м „мҲ лӢЁмң„мқҙлӢӨ. лҳҗн•ң л§ҲлӢҲн’ҖлЈЁмҠӨк°Җ к°Җм§Җкі лӢӨлӢҲлҚҳ кө°кё°мқҳ лӘ…м№ӯмқҙкё°лҸ„ н•ҳлӢӨ. л§ҲлӢҲн’ҖлЈЁмҠӨ лі‘мӮ¬л“ӨмқҖ 8лӘ…мңјлЎң мқҙлӨ„진 мҶҢк·ңлӘЁмқҳ мҪҳнҲ¬лІ лҘҙлӢҲмӣҖмқ„ м ңмҷён•ҳл©ҙ л¬ҙмһҘмқ„ н•ң м „мҡ°лҘј мҪӨл§ҲлӢҲн’Җлқјл ҲмҠӨ (commanipulares, лӢЁмҲҳнҳ•: мҪӨл§ҲлӢҲн’ҖлқјлҰ¬мҠӨ, commanipularis)лқјкі л¶Ҳл ҖлӢӨ. м—ӯмӮ¬л§ҲлӢҲн’ҖлЈЁмҠӨ мІҙкі„лҠ” м ң2м°Ё мӮјлӢҲмӣҖ м „мҹҒ кё°к°„мқё кё°мӣҗм „ 315л…„ кІҪм—җ лҸ„мһ…лҗҳм—ҲлӢӨ.[1] м „мҹҒмқҙ лІҢм–ҙм ё көҗм „н•ң мӮјлӢҲмӣҖмқҳ л°”мң„нҲ¬м„ұмқҙмқҳ м§Җнҳ•мқҖ лЎңл§Ҳмқёл“Өмқҙ м—җнҠёлЈЁлҰ¬м•„мқёл“ӨлЎңл¶Җн„° л¬јл Өл°ӣмқҖ нҢ”лһ‘нҒ¬мҠӨ 진нҳ•мқ„ мЎ°мһ‘н•ҳлҠ”лҚ° кё°ліём ҒмңјлЎң м·Ём•Ҫн–ҲлӢӨ. мқҙ мӢңкё° м—җнҠёлЈЁлҰ¬м•„мқёл“Өкіј лқјнӢҙмқёл“Өмқҳ лҢҖл¶Җ분 м „нҲ¬ л¶ҖлҢҖл“ӨмқҖ ліёлһҳ к·ёлҰ¬мҠӨмқҳ нҢ”лһ‘нҒ¬мҠӨ л¶ҖлҢҖлЎңл¶Җн„° л¬јл Өл°ӣмқҖ к·ёлҰ¬мҠӨ л°©мӢқмқҳ нҳён”ҢлҰ¬н…ҢмҠӨ нҢ”лһ‘нҒ¬мҠӨлЎң мқҙлӨ„мЎҢлӢӨ. м№ҙмҡ°лӢҲлҚ° 분기м җм—җм„ң м Җн•ӯм—Ҷмқҙ м „мІҙ кө°лӢЁмқҙ н•ӯліөн•ҳл©° м Ҳм •м—җ лӢӨлӢӨлҘё лӘҮлІҲмқҳ нҢЁл°°лҘј кІӘмқҖ нӣ„, лЎңл§Ҳмқёл“ӨмқҖ нҢ”лһ‘нҒ¬мҠӨ м „мҲ мқ„ нҸҗм§ҖмҷҖ н•Ёк»ҳ вҖңмқҙмқҢл§Өк°Җ мһҲлҠ” нҢ”лһ‘нҒ¬мҠӨвҖқлқјкі м—¬кІЁм§Җл©° мң лӘ…н•ң мЎ°кёҲ лҚ” мң м—°н•ң л§ҲлӢҲн’ҖлЈЁмҠӨ мІҙкі„лҘј лҸ„мһ…н•ҳмҳҖлӢӨ. л§ҲлӢҲн’ҖлЈЁмҠӨ мІҙкі„лҠ” кё°мӣҗм „ 107л…„ л§ҲлҰ¬мҡ°мҠӨ кө°м ңк°ңнҳҒмңјлЎң нҸҗм§ҖлҗңлӢӨ. кө¬мЎ° нҸҙлҰ¬л№„мҡ°мҠӨлҠ” кё°мӣҗм „ 2м„ёкё° мӨ‘л°ҳм—җ мІҳмқҢмңјлЎң л§ҲлӢҲн’ҖлЈЁмҠӨлҘј л¬ҳмӮ¬н–ҲлӢӨ. л§ҲлӢҲн’ҖлЈЁмҠӨ кө°лӢЁмқҖ м•һм—җм„ңл¶Җн„° лІЁлҰ¬н…ҢмҠӨ, н•ҳмҠӨнғҖнӢ°, н”„лҰ°нӮӨнҺҳмҠӨ, нҠёлҰ¬м•„лҰ¬мқҙлЎң лҗң 4к°ңмқҳ м „м—ҙлЎң мЎ°м§Ғлҗҳм—ҲлӢӨ. мқҙлҠ” м ҠмқҖ лі‘мӮ¬л“ӨмқҖ м•һмӘҪ м „м—ҙлЎң, мҲҷл Ёлҗң лі‘мӮ¬л“ӨмқҖ л’ӨмӘҪм—җ к°Җк№қкІҢ л°°м№ҳлҗң кІғмқҖ кІҪн—ҳм—җ л”°лқј лӮҳлүң кІғмқҙлӢӨ. J. E. л ҢлҚҳ (J. E. Lendon)мқҙ м ңмӢңн•ң мқҙлЎ м—җм„ңлҠ” мқҙ мҲңм„ңк°Җ мҙҲм°Ҫкё° м ҠмқҖ лі‘мӮ¬л“Ө мӮ¬мқҙм—җ к°ңмқёмқҳ мҳҒмӣ…м Ғ н–үлҸҷмқ„ н—Ҳк°Җн•ҳлҠ”л“ұмқҳ мҡ©к°җн•Ём—җ лҢҖн•ң лЎңл§Ҳмқҳ л¬ёнҷ”м—җм„ң м Ғмҡ©лҗң кІғмқҙлқј мЈјмһҘн–ҲлӢӨ.[2]:186вҖ“190 л§ҲлӢҲн’ҖлЈЁмҠӨлЎң мЎ°м§Ғлҗң кө°лӢЁмқҳ л§Ё м•һм—җлҠ” лІЁлҰ¬н…ҢмҠӨл“Өмқҙ л¬ҙлҰ¬лҘј мқҙлЈЁм–ҙ, м „нҲ¬к°Җ мӢңмһ‘мӢңм—җ м Ғл“Өкіј көҗм „н–ҲлӢӨ. л‘җлІҲм§ё, м„ёлІҲм§ё л¶ҖлҢҖлҠ” ліҙнҶө м„ңлЎңмқҳ л§ҲлӢҲн’ҖлЈЁмҠӨмҷҖ мқҙмӣғн•ң л§ҲлӢҲн’ҖлЈЁмҠӨ мӮ¬мқҙм—җ н•ҳлӮҳмқҳ л§ҲлӢҲн’ҖлЈЁмҠӨ л§ҢнҒјмқҳ кіөк°„мқ„ нҳ•м„ұн–ҲлӢӨ. нӣ„нҮҙн•ҳлҠ” лІЁлҰ¬н…ҢмҠӨ л¶ҖлҢҖл“ӨмқҖ м Ғл“Өмқ„ кҙҙл©ёмӢңнӮӨм§Җ м•ҠмқҖмІҙ л’ӨлЎң нӣ„нҮҙн• мҲҳ мһҲм—ҲлӢӨ. м Җн•ӯмқҙ к°•н•ң н•ҳмҠӨнғҖнӢ°к°Җ лЎңл§Ҳмқҳ м „м—ҙлЎң л°Җл ӨлӮҳкІҢ лҗҳл©ҙ ліҙлӢӨ мҲҷл Ёлҗң лі‘мӮ¬л“Өмқё н”„лҰ°нӮӨнҺҳмҠӨл“Өмқҳ көҗм „мқҙ мЈјм–ҙ진лӢӨ. н”„лҰ°нӮӨнҺҳмҠӨлҠ” н•„мҡ”мӢңм—җлҠ” л…ёл Ён•ң нҠёлҰ¬м•„лҰ¬мқҙм—җкІҢ л§Ўкёё мҲҳ мһҲм—ҲлӢӨ. көҗм „ мӢңм—җ л§ҲлӢҲн’ҖлЈЁмҠӨлҠ” нҢ”лһ‘нҒ¬мҠӨ м•„мЈј мң мӮ¬н–ҲлӢӨ.[2]:180вҖ“181 мӮ¬лЈҢл“ӨмқҖ л§ҲлӢҲн’ҖлЈЁмҠӨ кҙҖл Ё мқёмӣҗ мҲҳк°Җ мқјм№ҳн•ҳм§Җ м•Ҡмңјл©° м•„л§ҲлҸ„ м „мҲ м Ғ мқҙмң лЎң к·ёл“Өмқҙ мғҒлӢ№нһҲ лӢ¬лҰ¬н–ҲлӢӨ. мқјл°ҳм ҒмңјлЎң л°ӣм•„л“Өм—¬м§ҖлҠ” мҲҳлҠ” лҢҖлһө н•ҳмҠӨнғҖнӢ°к°Җ 120лӘ…мңјлЎң мқҙлЈЁм–ҙ진 л§ҲлӢҲн’ҖлЈЁмҠӨ 10-20к°ң, н”„лҰ°нӮӨнҺҳмҠӨк°Җ 120лӘ…мңјлЎң мқҙлЈЁм–ҙ진 л§ҲлӢҲн’ҖлЈЁмҠӨ 10-20к°ң, нҠёлҰ¬м•„лҰ¬мқҙк°Җ 60лӘ…мңјлЎң мқҙлЈЁм–ҙ진 л§ҲлӢҲн’ҖлЈЁмҠӨ 10-20к°ңмқҙл©°, мҙқн•© 5,000-6,000лӘ…мқҙлӢӨ. л§ҲлӢҲн’ҖлЈЁмҠӨлҠ” 추к°Җм ҒмңјлЎң мј„нҲ¬лҰ¬м•„мқҳ л‘җ л°°мҷҖ кұ°мқҳ мқјм№ҳн–ҲлӢӨ. нӣҲл Ёкіј м „нҲ¬ лҢҖнҳ•

к°ҒмЈј

мҷёл¶Җ л§ҒнҒ¬ |

Portal di Ensiklopedia Dunia