ьЧРэБмызМ ьИШьЖбьЭА ь╜ФыжмьШмыжм эЪиъ│╝ ьЩА ыВЬыеШ эХныае ьВмьЭ┤ьЭШ ъ╖аэШХьЭШ ъ▓░ъ│╝ыбЬ ыВШэГАыВШыКФ ьИЬьИШэХЬ ьЬаь▓┤ ьЪ┤ыПЩьЭ┤ыЛд. ьЬД ъ╖╕ыж╝ьЧРьДЬ ы╢Бы░Шъ╡мьЧРьДЬ ы╢Бьк╜ьЬ╝ыбЬ ы╢АыКФ ы░ФыЮМьЭА эСЬый┤ ьЭСыаеьЭД ьГЭьД▒эХШъ│а ъ╖╕ ьХДыЮШ ьИШь╕╡ ьЧРьДЬ ьЧРэБмызМ ыВШьДа ьЭ┤ эШХьД▒ыРЬыЛд. ьЧРэБмызМь╕╡ьЭА ьХХыае ъ▓╜ыПДыае, ь╜ФыжмьШмыжмыае ы░П ыВЬыеШ эХныае ьВмьЭ┤ьЭШ ъ╖аэШХьЭШ ъ▓░ъ│╝ыбЬ эЭРыжДьЭ┤ ы░ЬьГЭэХШыКФ ьЬаь▓┤ь╕╡ьЭ┤ыЛд. ьЧРэБмызМ ьИШьЖб ьЭА 1902ыЕД ы░Ш ы░ЬэФДыжмыУЬ ьЧРэБмызМ ьЭ┤ ь▓ШьЭМ ьЧ░ъ╡мэХЬ ьЧРэБмызМ ьЪ┤ыПЩ ьЭ┤ыбаьЭШ ьЭ╝ы╢АьЭ┤ыЛд. ы░ФыЮМьЭА эХ┤ьЦС ьИЬэЩШьЭШ ьг╝ьЪФ ьЧРыДИьзАьЫРьЭ┤ый░, ьЧРэБмызМ ьИШьЖбьЭА ы░ФыЮМьЧР ьЭШэХЬ эХ┤ыеШьЭШ эХЬ ъ╡мьД▒ ьЪФьЖМьЭ┤ыЛд.[ 1] [ 2] ь╜ФыжмьШмыжм эЪиъ│╝ ьЭШ ьШБэЦеьЬ╝ыбЬ эХ┤ьИШъ░А ьЫАьзБьЭ╝ ыХМ ьЪ┤ыПЩ ы░йэЦеьЧРьДЬ 90┬░ ъ░БыПДыбЬ эЮШьЭД ы░ЫьХД ы░ФыЮМ ы░йэЦеьЧР ыМАэХ┤ ы╣ДьКдыУмэХШъ▓М ьЫАьзБьЭ╕ыЛд.[ 2] ы╢Бы░Шъ╡м ьЧРьДЬыКФ ы░ФыЮМ ы░йэЦеьЧРьДЬ ьЛЬъ│Д ы░йэЦеьЬ╝ыбЬ ы▓ЧьЦ┤ыВШъ│а, ыВиы░Шъ╡м ьЧРьДЬыКФ ы░ШьЛЬъ│Д ы░йэЦеьЬ╝ыбЬ ы▓ЧьЦ┤ыВЬыЛд.[ 3] эФДыжмэЛ░ьШдэФД ыВЬьД╝ ьЭ┤ ы╢Бъ╖╣ эГРэЧШ ьдСьЧР ьЦ╝ьЭМ ьИШьЖбьЭ┤ ы░ФыЮМ ы░йэЦеьЧР ыМАэХ┤ ы╣ДьКдыУмэХШъ▓М ы░ЬьГЭэХШыКФ ъ▓ГьЭД ъ╕░ыбЭэХШый┤ьДЬ ь▓ШьЭМ ы░Ьъ▓мыРШьЧИыЛд.[ 4] ьЪйьК╣ (ьЧРэБмызМ эЭбьЮЕ) ы░П ь╣иъ░Х (ьЧРэБмызМ ы╢Дь╢Ь)ые╝ ьЬаы░ЬэХШъ╕░ ыХМым╕ьЧР ьаД ьД╕ъ│Д эХ┤ьЦСьЭШ ьГЭьзАэЩФэХЩьаБ эК╣ьД▒ьЧР ьГБыЛ╣эХЬ ьШБэЦеьЭД ып╕ь╣ЬыЛд. ьЧРэБмызМ ьИШьЖбъ│╝ ъ┤АыаиэХШьЧм ьзИыЯЙ ы│┤ьб┤ьЭА эК╣ьаХ ьзАьЧн ыВ┤ьЧРьДЬ ьЭ┤ыПЩыРЬ ыкиыУа ым╝ьЭ┤ ы│┤ь╢йыРШьЦ┤ьХ╝ эХиьЭД ьЪФъ╡мэХЬыЛд. ьЭ┤ыКФ ы░ФыЮМ эМиэД┤ьЧР ыФ░ыЭ╝ ьЧРэБмызМ эЭбьЮЕ ыШРыКФ ьЧРэБмызМ ы╢Дь╢ЬьЭД эЖ╡эХ┤ ьЭ┤ыгиьЦ┤ьзИ ьИШ ьЮИыЛд.[ 1]

ьЧРэБмызМ эЭбьЮЕ ыШРыКФ ы╢Дь╢ЬьЭД ьЬаы░ЬэХШыКФ ьД╕ ъ░АьзА ьг╝ьЪФ ы░ФыЮМ эМиэД┤ьЭ┤ ьЮИыЛд. ь▓л ы▓Иьз╕ыКФ эХ┤ьХИьДаъ│╝ эПЙэЦЙэХЬ ы░ФыЮМ эМиэД┤ьЭ┤ыЛд.[ 1] ь╜ФыжмьШмыжм эЪиъ│╝ ыбЬ ьЭ╕эХ┤ эСЬь╕╡ьИШыКФ ы░ФыЮМ эЭРыжДьЧР ыМАэХ┤ 90┬░ ъ░БыПДыбЬ ьЫАьзБьЭ╕ыЛд. ы░ФыЮМьЭ┤ эХ┤ьХИьЧРьДЬ ым╝ьЭД ыйАыжм ыБМьЦ┤ыЛ╣ъ╕░ыКФ ы░йэЦеьЬ╝ыбЬ ьЫАьзБьЭ┤ый┤ ьЧРэБмызМ эЭбьЮЕьЭ┤ ы░ЬьГЭэХЬыЛд.[ 1] [ 1]

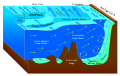

ьЧРэБмызМ ьИШьЖбьЭД ь┤ИыЮШэХШыКФ ыСР ы▓Иьз╕ ы░ФыЮМ эЭРыжД ыйФь╗дыЛИьжШьЭА ьаБыПД ы╢Бьк╜ъ│╝ ыВиьк╜ ыкиыСРьЧРьДЬ эСЬь╕╡ьИШые╝ ъ╖╣ьк╜ьЬ╝ыбЬ ыБМьЦ┤ыЛ╣ъ╕░ыКФ ым┤ьЧнэТН ьЭ┤ыЛд.[ 1] ьЪйьК╣ (upwelling)ьЭ┤ ъ░ХэХШъ▓М ы░ЬьГЭэХЬыЛд. ьЭ┤ыКФ ьаБыПД ы╢Бьк╜ьЧРьДЬыКФ ым╝ьЭ┤ ы╢Бьк╜ьЬ╝ыбЬ, ьаБыПД ыВиьк╜ьЧРьДЬыКФ ыВиьк╜ьЬ╝ыбЬ ыБМыадъ░Аый┤ьДЬ ым╝ьЭ┤ ы╢ДьВ░ыРШъ╕░ ыХМым╕ьЭ┤ыЛд. ьЭ┤ыЯмэХЬ ы╢ДьВ░ьЭА ьЧРэБмызМ ьДЭьЕШьЭД ьЬаы░ЬэХШъ│а, ъ▓░ъ│╝ьаБьЬ╝ыбЬ ьЪйьК╣ьЬ╝ыбЬ ьЭ┤ьЦ┤ьзДыЛд.[ 5]

ьЧРэБмызМ ьИШьЖбьЧР ьШБэЦеьЭД ып╕ь╣ШыКФ ьД╕ ы▓Иьз╕ ы░ФыЮМ эМиэД┤ьЭА ьЩ╕эХ┤ьЭШ ыМАъ╖Ьыки ы░ФыЮМ эМиэД┤ьЭ┤ыЛд.[ 1] [ 1] [ 1]

ьЧРэБмызМ эЭбьЮЕьЭА ым╝ьЭШ ы░ЬьВ░ьЬ╝ыбЬ ьЭ╕эХ┤ ьЪйьК╣ ьзАьЧньЭД ьЬаы░ЬэХШыКФ ьЧРэБмызМ ьИШьЖбьЭШ ъ╡мьД▒ ьЪФьЖМьЭ┤ыЛд.[ 5] [ 5]

ьЧРэБмызМ эЭбьЮЕьЭА ьЪйьК╣ьЭД ьЬаы░ЬэХШъ╕░ ыХМым╕ьЧР эХ┤ыЛ╣ ьзАьЧньЭШ ьГЭьзАэЩФэХЩьаБ ъ│╝ьаХьЧР ьг╝ьЪФэХЬ ьШБэЦеьЭД ып╕ь╣ЬыЛд. ьЪйьК╣ьЭА ьШБьЦСы╢ДьЭ┤ эТНы╢АэХШъ│а ь░иъ░АьЪ┤ ьЛмэХ┤ьИШые╝ ьЬаъ┤Сь╕╡ьЬ╝ыбЬ ьЪ┤ы░ШэХШьЧм ьЛЭым╝ эФМыЮСэБмэЖдьЭШ ы▓ИьД▒ьЭД ь┤ЙьзДэХШъ│а ъ╖╣ыПДыбЬ ьГЭьВ░ьаБьЭ╕ эЩШъ▓╜ьЭД ьЛЬьЮСэХШъ▓М эХЬыЛд.[ 6] [ 7]

ьЧРэБмызМ эЭбьЮЕьЭА эХ┤ьХИьДаьЭД ыФ░ыЭ╝ ъ╖╕ыжмъ│а ьЩ╕эХ┤ьЧРьДЬ ы░ЬьГЭэХШьзАызМ, ьаБыПДые╝ ыФ░ыЭ╝ьДЬыПД ы░ЬьГЭэХЬыЛд. ь║ШыжмэПмыЛИьХД, ьдСьХЩьХДыйФыжмь╣┤, эОШыгиьЭШ эГЬэПЙьЦС ьЧ░ьХИъ│╝ ьХДэФДыжмь╣┤ьЭШ ыМАьДЬьЦС ьЧ░ьХИьЭД ыФ░ыЭ╝ьДЬыКФ эХ┤ыеШъ░А ьаБыПД ы░йэЦеьЬ╝ыбЬ ьЭ┤ыПЩэХиьЧР ыФ░ыЭ╝ ьЧРэБмызМ эЭбьЮЕьЬ╝ыбЬ ьЭ╕эХЬ ьЪйьК╣ ьзАьЧньЭ┤ ьб┤ьЮмэХЬыЛд.[ 1] [ 1]

ьЧРэБмызМ ы╢Дь╢ЬьЭА ым╝ьЭШ ьИШыа┤ьЬ╝ыбЬ ьЭ╕эХ┤ ь╣иъ░Х ьзАьЧньЭД ьЬаы░ЬэХШыКФ ьЧРэБмызМ ьИШьЖбьЭШ ъ╡мьД▒ ьЪФьЖМьЭ┤ыЛд.[ 5] [ 1]

ьЧРэБмызМ ы╢Дь╢ЬьЭА ьг╝ы│А эЩШъ▓╜ьЧР ъ╖╣ьаБьЭ╕ ьШБэЦеьЭД ып╕ь╣ЬыЛд. ьЧРэБмызМ ы╢Дь╢ЬьЬ╝ыбЬ ьЭ╕эХЬ ь╣иъ░Х ыКФ ьШБьЦСы╢ДьЭ┤ ьаБьЭА ым╝ьЭД ьЬаы░ЬэХШьЧм эХ┤ыЛ╣ ьзАьЧньЭШ ьГЭым╝ ьГЭьВ░ьД▒ьЭД ъ░РьЖМьЛЬэВиыЛд.[ 7] [ 7]

ьЧРэБмызМ ы╢Дь╢ЬьЭА эХ┤ьХИьДаъ│╝ ьЩ╕эХ┤ ыкиыСРьЧРьДЬ ы░Ьъ▓мыРа ьИШ ьЮИыЛд. ыВиы░Шъ╡мьЭШ эГЬэПЙьЦС ьЧ░ьХИьЭД ыФ░ыЭ╝ ы╢БэТНьЭ┤ эХ┤ьХИьДаъ│╝ эПЙэЦЙэХШъ▓М ьЭ┤ыПЩэХЬыЛд.[ 1] [ 1] [ 1]

ъ│╝ьаХьЭД эХ┤ъ▓░ ъ░АыКеэХЬ ьзАьаРъ╣МьзА ыЛиьИЬэЩФэХШъ╕░ ьЬДэХ┤ьДЬыКФ ъ│╝ьаХьЧР ъ┤АыаиыРЬ ьЬаь▓┤ ьЧнэХЩьЧР ыМАэХЬ ыкЗ ъ░АьзА ъ░АьаХьЭ┤ эХДьЪФэХШыЛд. ьЧРэБмызМьЭ┤ ьД╕ьЪ┤ ъ░АьаХьЭА ыЛдьЭМъ│╝ ъ░ЩыЛд.[ 8]

ъ▓╜ъ│Д ьЧЖьЭМ;

ым┤эХЬэЮИ ъ╣КьЭА ым╝;

ьЩАьаРьД▒ыПД ,

A

z

{\displaystyle A_{z}\,\!}

ы░ФыЮМьЭШ ъ░ХьаЬыКФ ьХИьаХьаБьЭ┤ый░ ьШдыЮлыПЩьХИ ы╢ИьЦ┤ьЩФыЛд;

ьзАэШХыеШъ░А ьЧЖыКФ ьИЬьХХьД▒ ьб░ъ▒┤;

ь╜ФыжмьШмыжм ы│АьИШ ,

f

{\displaystyle f\,\!}

ьЭ┤ыЯмэХЬ ъ░АьаХьЧРьДЬ x ы░П y ы░йэЦе ь╜ФыжмьШмыжмыаеьЧР ыМАэХЬ ыЛиьИЬэЩФыРЬ ы░йьаХьЛЭьЭА ыЛдьЭМъ│╝ ъ░ЩыЛд:

(1)

1

╧Б

тИВ

╧Д

x

тИВ

z

=

тИТ

f

v

,

{\displaystyle {\frac {1}{\rho }}{\frac {\partial \tau _{x}}{\partial z}}=-fv,\,}

(2)

1

╧Б

тИВ

╧Д

y

тИВ

z

=

f

u

,

{\displaystyle {\frac {1}{\rho }}{\frac {\partial \tau _{y}}{\partial z}}=fu,\,}

ьЧмъ╕░ьДЬ

╧Д

{\displaystyle \tau \,\!}

эТНьЭСыае ,

╧Б

{\displaystyle \rho \,\!}

u

{\displaystyle u\,\!}

v

{\displaystyle v\,\!}

ьЧРэБмызМь╕╡ ьаДь▓┤ьЧР ъ▒╕ь│Р ъ░Б ы░йьаХьЛЭьЭД ьаБы╢ДэХШый┤ ыЛдьЭМъ│╝ ъ░ЩыЛд:

╧Д

x

=

тИТ

M

y

f

,

{\displaystyle \tau _{x}=-M_{y}f,\,}

╧Д

y

=

M

x

f

,

{\displaystyle \tau _{y}=M_{x}f,\,}

ьЧмъ╕░ьДЬ

M

x

=

тИл

0

z

╧Б

u

d

z

,

{\displaystyle M_{x}=\int _{0}^{z}\rho udz,\,}

M

y

=

тИл

0

z

╧Б

v

d

z

.

{\displaystyle M_{y}=\int _{0}^{z}\rho vdz.\,}

ьЧмъ╕░ьДЬ

M

x

{\displaystyle M_{x}\,\!}

M

y

{\displaystyle M_{y}\,\!}

[ 9]

ьИШь╕╡ьЭШ ьИШьзБ ьЖНыПД ъ╡мьб░ые╝ ьЭ┤эХ┤эХШъ╕░ ьЬДэХ┤ ы░йьаХьЛЭ 1 2

тИВ

╧Д

x

тИВ

z

=

╧Б

A

z

тИВ

2

u

тИВ

z

2

,

{\displaystyle {\frac {\partial \tau _{x}}{\partial z}}=\rho A_{z}{\frac {\partial ^{2}u}{\partial z^{2}}},\,\!}

тИВ

╧Д

y

тИВ

z

=

╧Б

A

z

тИВ

2

v

тИВ

z

2

,

{\displaystyle {\frac {\partial \tau _{y}}{\partial z}}=\rho A_{z}{\frac {\partial ^{2}v}{\partial z^{2}}},\,\!}

ьЧмъ╕░ьДЬ

A

z

{\displaystyle A_{z}\,\!}

ьЭ┤ыКФ ыЛдьЭМъ│╝ ъ░ЩьЭА эШХэГЬьЭШ ып╕ы╢Д ы░йьаХьЛЭ ьзСэХйьЭД ьаЬъ│╡эХЬыЛд.

A

z

тИВ

2

u

тИВ

z

2

=

тИТ

f

v

,

{\displaystyle A_{z}{\frac {\partial ^{2}u}{\partial z^{2}}}=-fv,\,\!}

A

z

тИВ

2

v

тИВ

z

2

=

f

u

.

{\displaystyle A_{z}{\frac {\partial ^{2}v}{\partial z^{2}}}=fu.\,\!}

ьЭ┤ ыСР ып╕ы╢Д ы░йьаХьЛЭ ьЛЬьКдэЕЬьЭД эТАъ╕░ ьЬДэХ┤ ыСР ъ░АьзА ъ▓╜ъ│Д ьб░ъ▒┤ьЭД ьаБьЪйэХа ьИШ ьЮИыЛд.

(

u

,

v

)

тЖТ

0

{\displaystyle {(u,v)\to 0}}

z

тЖТ

тИТ

тИЮ

,

{\displaystyle {z\to -\infty },}

ьЮРьЬа эСЬый┤(

z

=

0

{\displaystyle z=0\,\!}

ьШдьзБ y ы░йэЦеьЬ╝ыбЬызМ ы╢АыКФ ы░ФыЮМьЭД ъ│аыадэХШьЧм ыНФ ыЛиьИЬэЩФэХа ьИШ ьЮИыЛд. ьЭ┤ыКФ ъ▓░ъ│╝ъ░А ыВиы╢Б ы░ФыЮМьЧР ьГБыМАьаБьЮДьЭД ьЭШып╕эХЬыЛд (ыЛдые╕ ы░йэЦеьЭШ ы░ФыЮМьЧР ьГБыМАьаБьЭ╕ эХ┤ые╝ ъ╡мэХа ьИШыПД ьЮИьзАызМ):[ 10]

(3)

u

E

=

┬▒

V

0

cos

тБб

(

╧А

4

+

╧А

D

E

z

)

exp

тБб

(

╧А

D

E

z

)

,

v

E

=

V

0

sin

тБб

(

╧А

4

+

╧А

D

E

z

)

exp

тБб

(

╧А

D

E

z

)

,

{\displaystyle {\begin{aligned}u_{E}&=\pm V_{0}\cos \left({\frac {\pi }{4}}+{\frac {\pi }{D_{E}}}z\right)\exp \left({\frac {\pi }{D_{E}}}z\right),\\v_{E}&=V_{0}\sin \left({\frac {\pi }{4}}+{\frac {\pi }{D_{E}}}z\right)\exp \left({\frac {\pi }{D_{E}}}z\right),\end{aligned}}}

ьЧмъ╕░ьДЬ

u

E

{\displaystyle u_{E}\,\!}

v

E

{\displaystyle v_{E}\,\!}

ы░йьаХьЛЭ 3

V

0

=

2

╧А

╧Д

y

╬╖

D

E

╧Б

|

f

|

;

{\displaystyle V_{0}={\frac {{\sqrt {2}}\pi \tau _{y\eta }}{D_{E}\rho |f|}};\,\!}

╧Д

y

╬╖

{\displaystyle \tau _{y\eta }\,\!}

D

E

=

╧А

(

2

A

z

|

f

|

)

1

/

2

{\displaystyle D_{E}=\pi \left({\frac {2A_{z}}{|f|}}\right)^{1/2}\,\!}

z=0ьЧРьДЬ ьЭ┤ые╝ эТАый┤, эСЬый┤ эХ┤ыеШыКФ (ьШИьГБыМАыбЬ) ы╢Бы░Шъ╡м(ыВиы░Шъ╡м)ьЧРьДЬыКФ ы░ФыЮМьЭШ 45ыПД ьШдые╕ьк╜(ьЩ╝ьк╜)ьЬ╝ыбЬ ыВШэГАыВЬыЛд. ьЭ┤ыКФ ыШРэХЬ ьЧРэБмызМ ыВШьДаьЭШ ьШИьГБыРШыКФ эШХэГЬые╝ эБмъ╕░ьЩА ы░йэЦе ыкиыСРьЧРьДЬ ьаЬъ│╡эХЬыЛд.[ 10]

ьЧРэБмызМ ьИШьЖбьЭА ьЧ░ьХИ ьЪйьК╣ ьЭД ьЬаы░ЬэХШыКФыН░, ьЭ┤ыКФ ьзАъ╡мьГБьЧРьДЬ ъ░АьЮе эБ░ ьЦ┤ьЮе ьдС ьЭ╝ы╢АьЧР ьШБьЦСы╢ДьЭД ъ│╡ъ╕ЙэХШъ│а[ 11] ыВиъ╖╣ ы╣ЩьГБ ьЭШ ьХИьаХьД▒ьЧР ьШБэЦеьЭД ып╕ь╣а ьИШ ьЮИыЛд.[ 12] [ 13] эОШыги эХ┤ьХИьЭД ыФ░ыЭ╝ ыВиыПЩьк╜ьЧРьДЬ ы░ФыЮМьЭ┤ ы╢Иъ│а, ь║ШыжмэПмыЛИьХД ьЧРьДЬыКФ ы╢БьДЬьк╜ьЧРьДЬ ы░ФыЮМьЭ┤ ы╢ДыЛд). ьЧРэБмызМ ьИШьЖбьЬ╝ыбЬы╢АэД░ эСЬь╕╡ьИШыКФ ы╢Бы░Шъ╡мьЧРьДЬыКФ ы░ФыЮМ ы░йэЦеьЭШ 90┬░ ьШдые╕ьк╜(ыВиы░Шъ╡мьЧРьДЬыКФ ьЩ╝ьк╜)ьЬ╝ыбЬ ьИЬ ьЭ┤ыПЩэХЬыЛд. эСЬь╕╡ьИШъ░А эХ┤ьХИьЧРьДЬ ыйАьЦ┤ьзАый┤ьДЬ ым╝ьЭА ьХДыЮШьЧРьДЬ ьШдыКФ ым╝ыбЬ ыМАь▓┤ыРШьЦ┤ьХ╝ эХЬыЛд.[ 14] [ 15]

ьЧРэБмызМ ьИШьЖбьЭА ьаБыПД ьЪйьК╣ ьЧРьДЬыПД ьЬаьВмэХШъ▓М ьЮСыПЩэХШый░, ьЦСьк╜ ы░Шъ╡мьЧРьДЬ ьДЬьк╜ьЭД эЦеэХШыКФ ым┤ьЧнэТН ьД▒ы╢ДьЭ┤ ым╝ьЭД ъ╖╣ьк╜ьЬ╝ыбЬ ьИЬ ьИШьЖбьЛЬэВдъ│а, ыПЩьк╜ьЭД эЦеэХШыКФ ым┤ьЧнэТН ьД▒ы╢ДьЭА ым╝ьЭД ъ╖╣ьЧРьДЬ ыйАыжм ьИЬ ьИШьЖбьЛЬэВиыЛд.[ 11]

ыНФ ьЮСьЭА ъ╖ЬыкиьЧРьДЬыКФ ьВмьЭ┤эБ┤ыба ьД▒ ы░ФыЮМьЭ┤ ьЧРэБмызМ ьИШьЖбьЭД ьЬаы░ЬэХШьЧм ьИЬ ы░ЬьВ░ъ│╝ ьЪйьК╣, ьжЙ ьЧРэБмызМ эЭбьЮЕьЭД ьЬаы░ЬэХШый░,[ 11] ъ│аъ╕░ьХХ ьД▒ ы░ФыЮМьЭА ьИЬ ьИШыа┤ъ│╝ ь╣иъ░Х, ьжЙ ьЧРэБмызМ ы╢Дь╢ЬьЭД ьЬаы░ЬэХЬыЛд.[ 16]

ьЧРэБмызМ ьИШьЖбьЭА эЩШыеШ (эХ┤ьЦСэХЩ) ы░П эГЬэПЙьЦС ъ▒░ыМА ьУ░ыаИъ╕░ ьзАыМА ьЭШ ьИЬэЩШьЧРыПД ьШБэЦеьЭД ып╕ь╣ЬыЛд. ьЧРэБмызМ ьИШьЖбьЭА ыкиыУа ьЬДь╣ШьЧРьДЬ ым╝ьЭД эЩШыеШьЭШ ьдСьЛмьЬ╝ыбЬ эЭРые┤ъ▓М эХШьЧм ъ▓╜ьВмьзД эХ┤ьИШый┤ьЭД ызМыУдъ│а ьзАэШХыеШ ые╝ ьЛЬьЮСэХЬыЛд (Colling p 65). эХШыЮДыУЬ ьКды▓аые┤ыУЬыг╣ ьЭА ьХХыае ъ▓╜ыПДыаеьЭД эПмэХиэХШьЧм ьЭ┤ ьЭ┤ыбаьЭД ъ░Ьы░ЬэХШый┤ьДЬ ьЧРэБмызМ ьИШьЖбьЭД ьаБьЪйэЦИыЛд (ьКды▓аые┤ыУЬыг╣ ъ╖аэШХ ь░╕ьб░).[ 16]

эЪМьаДэХШыКФ эЦЙьД▒ьЧРьДЬ ы░ФыЮМьЧР ьЭШэХ┤ ьЬаыПДыРШыКФ эХ┤ыеШые╝ ьДдыкЕэХШыКФ ьЧРэБмызМ ьЭ┤ыбаьЭА ы╢Бы░Шъ╡мьЧРьДЬ эСЬь╕╡ эХ┤ыеШъ░А ьЭ╝ы░ШьаБьЬ╝ыбЬ ы░ФыЮМ ы░йэЦеьЭШ ьШдые╕ьк╜ьЬ╝ыбЬ, ыВиы░Шъ╡мьЧРьДЬыКФ ыМАы╢Аы╢Д ьЩ╝ьк╜ьЬ╝ыбЬ эО╕эЦеыРШыКФ ьЭ┤ьЬаые╝ ьДдыкЕэХЬыЛд. ьЧРэБмызМьЭ┤ ьЦ╕ъ╕ЙэХШьзА ьХКьХШъ│а ъ▒░ьЭШ ъ┤Аь░░ыРШьзА ьХКыКФ ьзАьЧн ъ┤АьД▒ ьг╝ъ╕░ы│┤ыЛд ьззьЭА ьг╝ъ╕░ьЧРьДЬ ы░ШыМА эО╕эЦеьЧР ыМАэХЬ эХ┤ы▓ХыПД ьб┤ьЮмэХЬыЛд. ьЭ┤ эЪиъ│╝ьЭШ ьг╝ьЪФ ьШИьЛЬыКФ ы▓╡ъ│иызМьЧРьДЬ ы░ЬьГЭэХШыКФыН░, ьЭ┤ъ││ьЧРьДЬыКФ ы╢Бы░Шъ╡мьЧРьДЬ эСЬь╕╡ эЭРыжДьЭ┤ ы░ФыЮМ ы░йэЦеьЭШ ьЩ╝ьк╜ьЬ╝ыбЬ ь╣ШьЪ░ь│Р ьЮИыЛд. ьЧРэБмызМьЭШ ьЭ┤ыбаьЭА ьЭ┤ ъ▓╜ьЪ░ые╝ эПмэХиэХШыПДыбЭ ьаХъ╡РэЩФыРа ьИШ ьЮИыЛд.[ 17] [ 18]

ьЧРэБмызМьЭА эФДыжмэЛ░ьШдэФД ыВЬьД╝ ьЭ┤ эФДыЮМэШ╕ ые╝ эГАъ│а ы╢Бъ╖╣ эГРэЧШ ьдС ы╣ЩьВ░ ьЭ┤ ьг╝эТН ы░йэЦеьЧРьДЬ 20┬░~40┬░ ьШдые╕ьк╜ьЬ╝ыбЬ эСЬыеШэХШыКФ ъ▓ГьЭД ъ┤Аь░░эХЬ эЫД ьЧРэБмызМь╕╡ ьЭ┤ыбаьЭД ъ░Ьы░ЬэЦИыЛд. ыВЬьД╝ьЭА ыПЩыгМ ы╣МэЧмыжД ы╣ДьЧРые┤эБмыДдьКд ьЧРъ▓М ъ╖╕ьЭШ эХЩьГЭ ьдС эХЬ ыкЕьЧРъ▓М ьЭ┤ ым╕ьаЬые╝ ьЧ░ъ╡мэХШыПДыбЭ ьЪФь▓нэЦИыЛд. ы╣ДьЧРые┤эБмыДдьКдыКФ ьЧРэБмызМьЭД ьзАыкЕэЦИъ│а, ьЧРэБмызМьЭА 1902ыЕДьЧР ъ╖╕ьЭШ ы░ХьВм эХЩьЬД ыЕ╝ым╕ ьЬ╝ыбЬ ъ╖╕ьЭШ ьЧ░ъ╡м ъ▓░ъ│╝ые╝ ы░ЬэСЬэЦИыЛд.[ 19]

ьЧРэБмызМ ьЭ┤ыбаьЭА эХ┤ьИШ эЭРыжДьЭ┤ ы░ФыЮМьЧР ьЭШэХЬ ьЪ┤ыПЩыЯЙ ьаДыЛмьЧР ьЭШэХ┤ьДЬызМ ъ╡мыПЩыРа ыХМьЭШ ьЭ┤ыбаьаБьЭ╕ ьИЬэЩШ ьГБэГЬые╝ ьДдыкЕэХЬыЛд. ым╝ыжмьаБьЭ╕ ьД╕ъ│ДьЧРьДЬыКФ ьЧмыЯм ыПЩьЛЬьаБьЭ╕ эХ┤ыеШ ъ╡мыПЩыае(ьШИ: ьХХыае ы░П ы░АыПД ъ▓╜ьВм )ьЭШ ьШБэЦе ыХМым╕ьЧР ьЭ┤ые╝ ъ┤Аь░░эХШъ╕░ ьЦ┤ыа╡ыЛд. ыЛдьЭМ ьЭ┤ыбаьЭА ъ╕░ьИаьаБьЬ╝ыбЬ ы░ФыЮМьЭШ эЮШызМ ьЮСьЪйэХШыКФ ьЭ┤ьГБьаБьЭ╕ ьГБэЩйьЧР ьаБьЪйыРШьзАызМ, ьЧРэБмызМ ьЪ┤ыПЩьЭА эСЬь╕╡ьЧРьДЬ ы│╝ ьИШ ьЮИыКФ ы░ФыЮМьЧР ьЭШэХ┤ ъ╡мыПЩыРШыКФ ьИЬэЩШьЭШ ы╢Аы╢ДьЭД ьДдыкЕэХЬыЛд.[ 20] [ 21]

эСЬь╕╡ эХ┤ыеШыКФ ь╜ФыжмьШмыжмыаеъ│╝ ы░ФыЮМ ы░П ым╝ьЧР ьЭШэХ┤ ьГЭьД▒ыРШыКФ эХныае ьВмьЭ┤ьЭШ ъ╖аэШХьЬ╝ыбЬ ьЭ╕эХ┤ ы░ФыЮМьЧР ыМАэХ┤ 45┬░ ъ░БыПДыбЬ эЭРые╕ыЛд.[ 22] ьЧРэБмызМ ыВШьДа ьЭ┤ыЭ╝ъ│а ы╢Аые╕ыЛд.[ 23] ьЧРэБмызМь╕╡ ьЭ┤ыЭ╝ъ│а эХЬыЛд. ьЧРэБмызМь╕╡ ьаДь▓┤ьЧР ъ▒╕ь│Р ыкиыУа эЭРыжДьЭД эЖ╡эХйэХШый┤, ьИЬ ьИШьЖбьЭА ы╢Бы░Шъ╡м(ыВиы░Шъ╡м)ьЧРьДЬ эСЬый┤ ы░ФыЮМьЭШ 90┬░ ьШдые╕ьк╜(ьЩ╝ьк╜)ьЬ╝ыбЬ ьЭ┤ыПЩэХЬыЛд.[ 3]

ьЧРэБмызМ ыВШьДаьЭА ь╜ФыжмьШмыжм эЪиъ│╝ьЭШ ъ▓░ъ│╝ыбЬ ы░ЬьГЭэХЬыЛд. ьЧРэБмызМ ыВШьДа ьЭА эХ┤ыеШьЭШ ы░░ьЧ┤ыбЬ, ъ╣КьЭ┤ъ░А ы│АэХиьЧР ыФ░ыЭ╝ ьИШэПЙ эХ┤ыеШьЭШ ы░йэЦеьЭ┤ ы╣ДэЛАыжмыКФ ъ▓Гь▓ШыЯ╝ ы│┤ьЭ╕ыЛд.[ 24] ь╕╡ы░Аыж╝ ы│АэШХыае , ь╜ФыжмьШмыжм эЪиъ│╝ ы░П ым╝ьЭШ эХныаеьЧР ьЭШэХ┤ ьГЭьД▒ыРЬ эЮШьЭШ ъ╖аэШХьЭШ ъ▓░ъ│╝ьЭ┤ыЛд. ьЭ┤ыЯмэХЬ эЮШьЭШ ъ╖аэШХьЭА ы░ФыЮМъ│╝ыКФ ыЛдые╕ ъ▓░ъ│╝ьаБьЭ╕ ым╝ьЭШ эЭРыжДьЭД ьаЬъ│╡эХЬыЛд. эХ┤ьЦСьЧРыКФ ьЧРэБмызМ ыВШьДаьЭД ъ┤Аь░░эХа ьИШ ьЮИыКФ ыСР ъ││ьЭ┤ ьЮИыЛд. эХ┤ьЦС эСЬый┤ьЧРьДЬ ь╕╡ы░Аыж╝ ы│АэШХыаеьЭА эТНьЭСыае ъ│╝ ьЭ╝ь╣ШэХЬыЛд. эХ┤ьЦС ы░ФыЛеьЧРьДЬыКФ ь╕╡ы░Аыж╝ ы│АэШХыае ьЭ┤ эХ┤ьаАьЩАьЭШ ызИь░░ыае ьЧР ьЭШэХ┤ ьГЭьД▒ыРЬыЛд. ьЭ┤ эШДьГБьЭА ыЕ╕ые┤ьЫиьЭ┤ эХ┤ьЦСэХЩьЮР эФДыжмэЛ░ьШдэФД ыВЬьД╝ ьЭ┤ эФДыЮМэШ╕ эГРэЧШ ьдСьЧР эСЬый┤ьЧРьДЬ ь▓ШьЭМ ъ┤Аь░░эЦИыЛд. ъ╖╕ыКФ ы╣ЩьВ░ьЭ┤ ы░ФыЮМъ│╝ ъ░ЩьЭА ы░йэЦеьЬ╝ыбЬ эСЬыеШэХШьзА ьХКыКФыЛдыКФ ъ▓ГьЭД ы░Ьъ▓мэЦИыЛд. ъ╖╕ьЭШ эХЩьГЭьЭ╕ ьКдьЫиыН┤ эХ┤ьЦСэХЩьЮР ы░Ш ы░ЬэФДыжмыУЬ ьЧРэБмызМ ьЭ┤ ьЭ┤ ъ│╝ьаХьЭД ым╝ыжмьаБьЬ╝ыбЬ ьДдыкЕэХЬ ь▓л ы▓Иьз╕ ьВмыЮМьЭ┤ыЛд.[ 25]

ы░ФыЛе ьЧРэБмызМ ыВШьДаьЭД ы│┤ьЧмьг╝ыКФ ыСР ъ╖╕ыж╝. ьЩ╝ьк╜ ъ╖╕ыж╝ьЭА 3D ьЧРэБмызМ ыВШьДаьЭ┤ъ│а, ьШдые╕ьк╜ ъ╖╕ыж╝ьЭА 2DьЭ┤ыЛд. ьЧРэБмызМ ыВШьДаьЭШ ьЖНьД▒ьЭД ыПДь╢ЬэХШъ╕░ ьЬДэХ┤ьДЬыКФ ъ╖аьзИэХЬ ьЬаь▓┤ьЧРьДЬ ъ╖аьЭ╝эХШъ│а ьИШэПЙьаБьЭ╕ ьзАэШХыеШ ыВ┤ы╢А эЭРыжДьЭД ьВ┤эО┤ы│┤ьХДьХ╝ эХЬыЛд. ьЭ┤ эЭРыжДьЭА

u

тЖТ

=

(

u

┬п

,

v

┬п

)

{\displaystyle {\vec {u}}=({\bar {u}},{\bar {v}})}

ьЧ░ьЖН ы░йьаХьЛЭ ьЭА

тИВ

w

тИВ

z

=

0

{\displaystyle {\frac {\partial w}{\partial z}}=0}

w

=

0

{\displaystyle w=0}

ыВШы╣ДьЧР-ьКдэЖаэБмьКд ьЪ┤ыПЩыЯЙ ы░йьаХьЛЭ ьЭА ьЭ┤ьаЬ ыЛдьЭМъ│╝ ъ░ЩьЭ┤ ь╢ХьЖМыРа ьИШ ьЮИыЛд:[ 26]

тИТ

f

v

=

тИТ

1

╧Б

0

тИВ

p

тИВ

x

+

╬╜

E

тИВ

2

u

тИВ

z

2

,

f

u

=

тИТ

1

╧Б

0

тИВ

p

тИВ

y

+

╬╜

E

тИВ

2

v

тИВ

z

2

,

0

=

тИТ

1

╧Б

0

тИВ

p

тИВ

z

,

{\displaystyle {\begin{aligned}-fv&=-{\frac {1}{\rho _{0}}}{\frac {\partial p}{\partial x}}+\nu _{E}{\frac {\partial ^{2}u}{\partial z^{2}}},\\[5pt]fu&=-{\frac {1}{\rho _{0}}}{\frac {\partial p}{\partial y}}+\nu _{E}{\frac {\partial ^{2}v}{\partial z^{2}}},\\[5pt]0&=-{\frac {1}{\rho _{0}}}{\frac {\partial p}{\partial z}},\end{aligned}}}

ьЧмъ╕░ьДЬ

f

{\displaystyle f}

ь╜ФыжмьШмыжм ы│АьИШ ,

╧Б

0

{\displaystyle \rho _{0}}

ы░АыПД ,

╬╜

E

{\displaystyle \nu _{E}}

ьЩАьаРьД▒ыПД ьЭ┤ый░, ьЧмъ╕░ьДЬыКФ ыЛиьИЬэЩФые╝ ьЬДэХ┤ ыкиыСР ьГБьИШыбЬ ъ░Дьг╝ыРЬыЛд. ьЭ┤ ы│АьИШыУдьЭА ьЧРэБмызМ ыВШьДа ъ╖ЬыкиьЧРьДЬ ьЮСьЭА ы│АэЩФые╝ ъ░АьзАыпАыбЬ ьЭ┤ ъ╖╝ьВмыКФ ьЬаэЪиэХШыЛд. ъ╖аьЭ╝эХЬ эЭРыжДьЭА ъ╖аьЭ╝эХШъ▓М ы│АэХШыКФ ьХХыае ъ▓╜ьВм ые╝ эХДьЪФыбЬ эХЬыЛд. ыВ┤ы╢А эЭРыжДьЭШ эЭРыжД ьД▒ы╢ДьЭ╕

u

=

u

┬п

{\displaystyle u={\bar {u}}}

v

=

v

┬п

{\displaystyle v={\bar {v}}}

тИТ

f

v

┬п

=

тИТ

1

╧Б

0

тИВ

p

тИВ

x

=

constant

f

u

┬п

=

тИТ

1

╧Б

0

тИВ

p

тИВ

y

=

constant

{\displaystyle {\begin{aligned}-f{\bar {v}}&=-{\frac {1}{\rho _{0}}}{\frac {\partial p}{\partial x}}={\text{constant}}\\[5pt]f{\bar {u}}&=-{\frac {1}{\rho _{0}}}{\frac {\partial p}{\partial y}}={\text{constant}}\end{aligned}}}

ьЭ┤ ьаИьЭШ ьГБыЛиьЧР ьЮИыКФ ьД╕ ы░йьаХьЛЭ ьдС ызИьзАызЙ ы░йьаХьЛЭьЭД ьВмьЪйэХШый┤ ьХХыаеьЭ┤ ъ╣КьЭ┤ьЧР ыПЕыж╜ьаБьЭ┤ыЭ╝ыКФ ъ▓ГьЭД ьХМ ьИШ ьЮИыЛд.

тИТ

f

(

v

тИТ

v

┬п

)

=

╬╜

E

тИВ

2

u

тИВ

z

2

f

(

u

тИТ

u

┬п

)

=

╬╜

E

тИВ

2

v

тИВ

z

2

{\displaystyle {\begin{aligned}-f(v-{\bar {v}})&=\nu _{E}{\frac {\partial ^{2}u}{\partial z^{2}}}\\[5pt]f(u-{\bar {u}})&=\nu _{E}{\frac {\partial ^{2}v}{\partial z^{2}}}\end{aligned}}}

u

=

u

┬п

+

A

e

╬╗

z

{\displaystyle u={\bar {u}}+Ae^{\lambda z}}

v

=

v

┬п

+

B

e

╬╗

z

{\displaystyle v={\bar {v}}+Be^{\lambda z}}

╬╜

E

2

╬╗

4

+

f

2

=

0

{\displaystyle \nu _{E}^{2}\lambda ^{4}+f^{2}=0}

╬╗

{\displaystyle \lambda }

╬╗

=

┬▒

(

1

┬▒

i

)

f

2

╬╜

E

{\displaystyle \lambda =\pm (1\pm i){\sqrt {\frac {f}{2\nu _{E}}}}}

ы░ФыЛеьЭШ ы╣ДьаРь░й ьб░ъ▒┤ ъ│╝

z

тЙл

d

{\displaystyle z\gg d}

A

{\displaystyle A}

B

{\displaystyle B}

u

тЖТ

(

z

)

{\displaystyle {\vec {u}}(z)}

[ 26]

u

=

u

┬п

[

1

тИТ

e

тИТ

z

/

d

cos

тБб

(

z

d

)

]

тИТ

v

┬п

e

тИТ

z

/

d

sin

тБб

(

z

d

)

,

v

=

u

┬п

e

тИТ

z

/

d

sin

тБб

(

z

d

)

+

v

┬п

[

1

тИТ

e

тИТ

z

/

d

cos

тБб

(

z

d

)

]

,

{\displaystyle {\begin{aligned}u&={\bar {u}}\left[1-e^{-z/d}\cos \left({\frac {z}{d}}\right)\right]-{\bar {v}}e^{-z/d}\sin \left({\frac {z}{d}}\right),\\[5pt]v&={\bar {u}}e^{-z/d}\sin \left({\frac {z}{d}}\right)+{\bar {v}}\left[1-e^{-z/d}\cos \left({\frac {z}{d}}\right)\right],\end{aligned}}}

ьЧмъ╕░ьДЬ

d

=

2

╬╜

E

f

{\displaystyle d={\sqrt {\frac {2\nu _{E}}{f}}}}

z

{\displaystyle z}

d

{\displaystyle d}

ьЖНыПД ы▓бэД░ыКФ ыВ┤ы╢А эЭРыжДьЭШ ъ░ТьЧР ьаСъ╖╝эХа ъ▓ГьЮДьЭД ьг╝ыкйэХШыЭ╝. ьЭ┤ъ▓ГьЭ┤

d

{\displaystyle d}

z

тЖТ

0

{\displaystyle z\rightarrow {0}}

ы╢Бы░Шъ╡м ьЧРьДЬыКФ 45ыПД ьЩ╝ьк╜ьЬ╝ыбЬ(

f

>

0

{\displaystyle f>0}

ыВиы░Шъ╡м ьЧРьДЬыКФ 45ыПД ьШдые╕ьк╜ьЬ╝ыбЬ(

f

<

0

{\displaystyle f<0}

z

{\displaystyle z}

z

d

{\displaystyle {\frac {z}{d}}}

╧А

{\displaystyle \pi }

e

тИТ

╧А

{\displaystyle e^{-\pi }}

z

d

{\displaystyle {\frac {z}{d}}}

z

тЙл

d

{\displaystyle z\gg d}

u

тЖТ

=

(

u

┬п

,

v

┬п

)

{\displaystyle {\vec {u}}=({\bar {u}},{\bar {v}})}

эСЬый┤ ьЧРэБмызМ ыВШьДаьЭД ы│┤ьЧмьг╝ыКФ ыСР ъ╖╕ыж╝. ьЩ╝ьк╜ ъ╖╕ыж╝ьЭА 3D ьЧРэБмызМ ыВШьДаьЭ┤ъ│а, ьШдые╕ьк╜ ъ╖╕ыж╝ьЭА 2DьЭ┤ыЛд. ы░ФыЛе ьЧРэБмызМ ыВШьДаьЭД эШХьД▒эХШыКФ эЭРыжДьЧР ыМАэХЬ эХ┤ыКФ ы░ФыЛеьЧР ьЭШэХ┤ эЭРыжДьЧР ъ░АэХ┤ьзАыКФ ь╕╡ы░Аыж╝ ы│АэШХыае ьЭШ ъ▓░ъ│╝ьШАыЛд. ыЕ╝ыжмьаБьЬ╝ыбЬ, ь╕╡ы░Аыж╝ ы│АэШХыае ьЭ┤ эЭРыжДьЧР ъ░АэХ┤ьзИ ьИШ ьЮИыКФ ъ││ьЭ┤ый┤ ьЦ┤ыФФыУаьзА ьЧРэБмызМ ыВШьДаьЭ┤ эШХьД▒ыРа ъ▓ГьЭ┤ыЛд. ьЭ┤ыКФ ы░ФыЮМ ыХМым╕ьЧР ъ│╡ъ╕░-ым╝ ъ▓╜ъ│Дый┤ьЧРьДЬ ы░ЬьГЭэХЬыЛд. эТНьЭСыае

╧Д

тЖТ

=

(

╧Д

x

,

╧Д

y

)

{\displaystyle {\vec {\tau }}=(\tau _{x},\tau _{y})}

u

тЖТ

=

(

u

,

v

)

{\displaystyle {\vec {u}}=(u,v)}

[ 26]

тИТ

f

(

v

тИТ

v

┬п

)

=

╬╜

E

тИВ

2

u

тИВ

z

2

f

(

u

тИТ

u

┬п

)

=

╬╜

E

тИВ

2

v

тИВ

z

2

{\displaystyle {\begin{aligned}-f(v-{\bar {v}})&=\nu _{E}{\frac {\partial ^{2}u}{\partial z^{2}}}\\[5pt]f(u-{\bar {u}})&=\nu _{E}{\frac {\partial ^{2}v}{\partial z^{2}}}\\\end{aligned}}}

ьЭ┤ ъ▓╜ьЪ░ьЭШ ъ▓╜ъ│Д ьб░ъ▒┤ьЭА ыЛдьЭМъ│╝ ъ░ЩыЛд.

эСЬый┤

(

z

=

0

)

{\displaystyle (z=0)}

╧Б

0

╬╜

E

тИВ

u

тИВ

z

=

╧Д

x

{\displaystyle \;\;\;\rho _{0}\nu _{E}{\frac {\partial u}{\partial z}}=\tau _{x}\;}

╧Б

0

╬╜

E

тИВ

v

тИВ

z

=

╧Д

y

{\displaystyle \;\rho _{0}\nu _{E}{\frac {\partial v}{\partial z}}=\tau _{y}}

ыВ┤ы╢Аые╝ эЦеэХи

(

z

тЖТ

тИТ

тИЮ

)

{\displaystyle (z\rightarrow {-\infty })}

u

=

u

┬п

{\displaystyle \;\;\;u={\bar {u}}\;}

v

=

v

┬п

{\displaystyle \;v={\bar {v}}}

ьЭ┤ыЯмэХЬ ьб░ъ▒┤ьЭД эЖ╡эХ┤ эХ┤ые╝ ъ▓░ьаХэХа ьИШ ьЮИыЛд.[ 26]

u

=

u

┬п

+

2

╧Б

0

f

d

e

z

/

d

[

╧Д

x

cos

тБб

(

z

d

тИТ

╧А

4

)

тИТ

╧Д

y

sin

тБб

(

z

d

тИТ

╧А

4

)

]

v

=

v

┬п

+

2

╧Б

0

f

d

e

z

/

d

[

╧Д

x

sin

тБб

(

z

d

тИТ

╧А

4

)

+

╧Д

y

cos

тБб

(

z

d

тИТ

╧А

4

)

]

{\displaystyle {\begin{aligned}u&={\bar {u}}+{\frac {\sqrt {2}}{\rho _{0}fd}}e^{z/d}\left[\tau _{x}\cos \left({\frac {z}{d}}-{\frac {\pi }{4}}\right)-\tau _{y}\sin \left({\frac {z}{d}}-{\frac {\pi }{4}}\right)\right]\\[5pt]v&={\bar {v}}+{\frac {\sqrt {2}}{\rho _{0}fd}}e^{z/d}\left[\tau _{x}\sin \left({\frac {z}{d}}-{\frac {\pi }{4}}\right)+\tau _{y}\cos \left({\frac {z}{d}}-{\frac {\pi }{4}}\right)\right]\end{aligned}}}

ы░ФыЛе ьЧРэБмызМ ыВШьДаъ│╝ ыкЗ ъ░АьзА ь░иьЭ┤ьаРьЭ┤ ыВШэГАыВЬыЛд. ыВ┤ы╢А эЭРыжДьЬ╝ыбЬы╢АэД░ьЭШ эО╕ь░иыКФ ьШдьзБ эТНьЭСыае ьЧРызМ ьЭШьб┤эХШый░ ыВ┤ы╢А эЭРыжДьЧРыКФ ьЭШьб┤эХШьзА ьХКыКФыЛд. ы░ФыЛе ьЧРэБмызМ ыВШьДаьЭШ ъ▓╜ьЪ░, эО╕ь░иыКФ ыВ┤ы╢А эЭРыжДьЧР ьЭШэХ┤ ъ▓░ьаХыРЬыЛд. эЭРыжДьЭШ ы░ФыЮМьЧР ьЭШэХЬ ьД▒ы╢ДьЭА ьЧРэБмызМь╕╡ ыСРъ╗Ш

d

{\displaystyle d}

ы╢Бы░Шъ╡м ьЧРьДЬыКФ ы░ФыЮМ ы░йэЦеьЧР ыМАэХ┤ 45ыПД ьШдые╕ьк╜ьЬ╝ыбЬ, ыВиы░Шъ╡м ьЧРьДЬыКФ 45ыПД ьЩ╝ьк╜ьЬ╝ыбЬ ъ╕░ьЪ╕ьЦ┤ьзДыЛд. ы░ФыЛе ьЧРэБмызМ ыВШьДаьЭШ ъ▓╜ьЪ░ьЧРыКФ ъ╖╕ ы░ШыМАьЭ┤ыЛд.

ьЬДьЭШ ы░йьаХьЛЭъ│╝ ъ░АьаХьЭА ьЧРэБмызМ ыВШьДаьЭШ ьЛдьаЬ ъ┤Аь╕бьЭД ыМАэСЬэХШьзА ьХКыКФыЛд. ьЭ┤ыбаъ│╝ ъ┤Аь╕б ьВмьЭ┤ьЭШ ь░иьЭ┤ьаРьЭА ьШИьГБэЦИыНШ 45ыПД ыМАьЛа ъ░БыПДъ░А 5~20ыПД ьВмьЭ┤ыЭ╝ыКФ ьаР[ 27] ьД▒ь╕╡эЩФ ,[ 28] ыВЬыеШ ы░П ьИШэПЙ ъ▓╜ьВмьЭ┤ыЛд.[ 26] ьКдэЖаэБмьКд эСЬыеШ ,[ 29] эММыПЩ ы░П ьКдэЖаэБмьКд-ь╜ФыжмьШмыжм эЮШ ыУ▒ьЭ┤ ьЮИыЛд.[ 30]

ьЧРэБмызМь╕╡ ьЭА ьЬаь▓┤ ыВ┤ьЧРьДЬ ьХХыае ъ▓╜ыПДыае , ь╜ФыжмьШмыжм эЪиъ│╝ ы░П ыВЬыеШ эХныае ьВмьЭ┤ьЭШ эЮШ ъ╖аэШХьЭ┤ ьб┤ьЮмэХШыКФ ь╕╡ьЭ┤ыЛд. ьЭ┤ыКФ ы░Ш ы░ЬэФДыжмыУЬ ьЧРэБмызМ ьЭ┤ ь▓ШьЭМ ъ╕░ьИаэЦИыЛд. ьЧРэБмызМь╕╡ьЭА ыМАъ╕░ьЩА эХ┤ьЦС ыкиыСРьЧРьДЬ ы░ЬьГЭэХЬыЛд.

ьЧРэБмызМь╕╡ьЧРыКФ ыСР ъ░АьзА ьЬаэШХьЭ┤ ьЮИыЛд. ь▓л ы▓Иьз╕ ьЬаэШХьЭА эХ┤ьИШый┤ьЧРьДЬ ы░ЬьГЭэХШый░, эХ┤ьИШый┤ьЭШ эХныаеьЬ╝ыбЬ ьЮСьЪйэХШыКФ эСЬый┤эТНьЧР ьЭШэХ┤ ъ░ХьаЬыРЬыЛд. ыСР ы▓Иьз╕ ьЬаэШХьЭА ыМАъ╕░ ы░П эХ┤ьЦСьЭШ ы░ФыЛеьЧРьДЬ ы░ЬьГЭэХШый░, ызИь░░ыаеьЭА ъ▒░ь╣Ь эСЬый┤ ьЬДые╝ эЭРые┤ыКФ эЭРыжДъ│╝ ъ┤АыаиьЭ┤ ьЮИыЛд.

ьЧРэБмызМь╕╡ьЭШ ьИШэХЩьаБ ъ│╡ьЛЭэЩФыКФ ьдСыж╜ьаБьЬ╝ыбЬ ьД▒ь╕╡эЩФыРЬ ьЬаь▓┤, ьХХыае ъ▓╜ыПДыае, ь╜ФыжмьШмыжмыае ы░П ыВЬыеШ эХныае ъ░ДьЭШ ъ╖аэШХьЭД ъ░АьаХэХШыКФ ъ▓ГьЧРьДЬ ьЛЬьЮСэХЬыЛд.

тИТ

f

v

=

тИТ

1

╧Б

o

тИВ

p

тИВ

x

+

K

m

тИВ

2

u

тИВ

z

2

,

f

u

=

тИТ

1

╧Б

o

тИВ

p

тИВ

y

+

K

m

тИВ

2

v

тИВ

z

2

,

0

=

тИТ

1

╧Б

o

тИВ

p

тИВ

z

,

{\displaystyle {\begin{aligned}-fv&=-{\frac {1}{\rho _{o}}}{\frac {\partial p}{\partial x}}+K_{m}{\frac {\partial ^{2}u}{\partial z^{2}}},\\[5pt]fu&=-{\frac {1}{\rho _{o}}}{\frac {\partial p}{\partial y}}+K_{m}{\frac {\partial ^{2}v}{\partial z^{2}}},\\[5pt]0&=-{\frac {1}{\rho _{o}}}{\frac {\partial p}{\partial z}},\end{aligned}}}

ьЧмъ╕░ьДЬ

u

{\displaystyle \ u}

v

{\displaystyle \ v}

x

{\displaystyle \ x}

y

{\displaystyle \ y}

f

{\displaystyle \ f}

ь╜ФыжмьШмыжм ы│АьИШ ьЭ┤ъ│а,

K

m

{\displaystyle \ K_{m}}

эШ╝эХй ъ╕╕ьЭ┤ ьЭ┤ыба ьЭД ьВмьЪйэХШьЧм ыПДь╢ЬэХа ьИШ ьЮИыКФ эЩХьВ░ ьЩАьаРьД▒ьЭ┤ыЛд.

p

{\displaystyle p}

ьИШьаХыРЬ ьХХыае ьЭ┤ый░, ьдСыаеьЭД ъ│аыадэХШъ╕░ ьЬДэХ┤ ьХХыаеьЭШ ьаХьИШьХХ ьЭД эЖ╡эХйэЦИыЛд.

ьЧРэБмызМь╕╡ьЭ┤ ьЭ┤ыбаьаБьЬ╝ыбЬ ъ░АыКеьД▒ьЭ┤ ьЮИыКФ ызОьЭА ьзАьЧньЭ┤ ьЮИыЛд. ьЧмъ╕░ьЧРыКФ ыМАъ╕░ ы░ФыЛе, ьзАъ╡м ы░П эХ┤ьЦС эСЬый┤ ъ╖╝ь▓Ш, эХ┤ьЦС ы░ФыЛе, эХ┤ьаА ъ╖╝ь▓Ш, эХ┤ьЦС ьГБыЛи, ъ│╡ъ╕░-ым╝ ъ▓╜ъ│Дый┤ ъ╖╝ь▓Шъ░А эПмэХиыРЬыЛд. ьЭ┤ыЯмэХЬ ъ░Бъ░БьЭШ ыЛдые╕ ьГБэЩйьЧРыКФ ыЛдые╕ ъ▓╜ъ│Д ьб░ъ▒┤ ьЭ┤ ьаБэХйэХШыЛд. ьЭ┤ыЯмэХЬ ъ░Б ьГБэЩйьЭА ъ▓░ъ│╝ьаБьЭ╕ ьГБып╕ы╢Д ы░йьаХьЛЭ ьЛЬьКдэЕЬьЧР ьаБьЪйыРШыКФ ъ▓╜ъ│Д ьб░ъ▒┤ьЭД эЖ╡эХ┤ ьДдыкЕыРа ьИШ ьЮИыЛд. ьГБыЛи ы░П эХШыЛи ъ▓╜ъ│Дь╕╡ьЭШ ъ░Ьы│Д ьВмыбАыКФ ьХДыЮШьЧР ыВШьЩА ьЮИыЛд.

ьГБы╢А эХ┤ьЦСьЭШ ьЧРэБмызМь╕╡ьЭШ ъ▓╜ъ│Д ьб░ъ▒┤ьЭД ъ│аыадэХа ъ▓ГьЭ┤ыЛд.[ 31]

at

z

=

0

:

A

тИВ

u

тИВ

z

=

╧Д

x

and

A

тИВ

v

тИВ

z

=

╧Д

y

,

{\displaystyle {\text{at }}z=0:\quad A{\frac {\partial u}{\partial z}}=\tau ^{x}\quad {\text{and}}\quad A{\frac {\partial v}{\partial z}}=\tau ^{y},}

ьЧмъ╕░ьДЬ

╧Д

x

{\displaystyle \ \tau ^{x}}

╧Д

y

{\displaystyle \ \tau ^{y}}

╧Д

{\displaystyle \ \tau }

A

тЙб

╧Б

K

m

{\displaystyle \ A\equiv \rho K_{m}}

ыЛдые╕ ьк╜ ъ▓╜ъ│Д ьб░ъ▒┤ьЭА

z

тЖТ

тИТ

тИЮ

:

u

тЖТ

u

g

,

v

тЖТ

v

g

{\displaystyle \ z\to -\infty :u\to u_{g},v\to v_{g}}

u

g

{\displaystyle \ u_{g}}

v

g

{\displaystyle \ v_{g}}

x

{\displaystyle \ x}

y

{\displaystyle \ y}

ьзАэШХыеШ ьЭ┤ыЛд.

ьЭ┤ ып╕ы╢Д ы░йьаХьЛЭьЭА ыЛдьЭМъ│╝ ъ░ЩьЭ┤ эТА ьИШ ьЮИыЛд.

u

=

u

g

+

2

╧Б

o

f

d

e

z

/

d

[

╧Д

x

cos

тБб

(

z

/

d

тИТ

╧А

/

4

)

тИТ

╧Д

y

sin

тБб

(

z

/

d

тИТ

╧А

/

4

)

]

,

v

=

v

g

+

2

╧Б

o

f

d

e

z

/

d

[

╧Д

x

sin

тБб

(

z

/

d

тИТ

╧А

/

4

)

+

╧Д

y

cos

тБб

(

z

/

d

тИТ

╧А

/

4

)

]

,

d

=

2

K

m

/

|

f

|

.

{\displaystyle {\begin{aligned}u&=u_{g}+{\frac {\sqrt {2}}{\rho _{o}fd}}e^{z/d}\left[\tau ^{x}\cos(z/d-\pi /4)-\tau ^{y}\sin(z/d-\pi /4)\right],\\[5pt]v&=v_{g}+{\frac {\sqrt {2}}{\rho _{o}fd}}e^{z/d}\left[\tau ^{x}\sin(z/d-\pi /4)+\tau ^{y}\cos(z/d-\pi /4)\right],\\[5pt]d&={\sqrt {2K_{m}/|f|}}.\end{aligned}}}

d

{\displaystyle d}

K

m

{\displaystyle K_{m}}

f

{\displaystyle f}

K

m

=

0.1

{\displaystyle K_{m}=0.1}

2

{\displaystyle ^{2}}

f

=

10

тИТ

4

{\displaystyle f=10^{-4}}

тИТ

1

{\displaystyle ^{-1}}

d

{\displaystyle d}

ьИШэПЙ ьЖНыПДьЭШ ъ╣КьЭ┤(

тИТ

z

{\displaystyle -z}

ьЧРэБмызМ ыВШьДа ьЭ┤ыЭ╝ъ│а эХШый░, ьЬД ы░П ьШдые╕ьк╜ьЧР ыПДэСЬэЩФыРШьЦ┤ ьЮИыЛд.

ьЧ░ьЖН ы░йьаХьЛЭьЭД ьаБьЪйэХШый┤ ьИШьзБ ьЖНыПДыКФ ыЛдьЭМъ│╝ ъ░ЩыЛд.

w

=

1

f

╧Б

o

[

тИТ

(

тИВ

╧Д

x

тИВ

x

+

тИВ

╧Д

y

тИВ

y

)

e

z

/

d

sin

тБб

(

z

/

d

)

+

(

тИВ

╧Д

y

тИВ

x

тИТ

тИВ

╧Д

x

тИВ

y

)

(

1

тИТ

e

z

/

d

cos

тБб

(

z

/

d

)

)

]

.

{\displaystyle w={\frac {1}{f\rho _{o}}}\left[-\left({\frac {\partial \tau ^{x}}{\partial x}}+{\frac {\partial \tau ^{y}}{\partial y}}\right)e^{z/d}\sin(z/d)+\left({\frac {\partial \tau ^{y}}{\partial x}}-{\frac {\partial \tau ^{x}}{\partial y}}\right)(1-e^{z/d}\cos(z/d))\right].}

ьИШьзБьЬ╝ыбЬ ьаБы╢ДэХШый┤, ьЧРэБмызМ ыВШьДаъ│╝ ъ┤АыаиыРЬ ы╢АэФ╝ ьИШьЖбьЭА ы╢Бы░Шъ╡мьЧРьДЬ ы░ФыЮМ ы░йэЦеьЭШ ьШдые╕ьк╜ьЬ╝ыбЬ ыВШэГАыВЬыЛд.

эСЬый┤ьЧР ьЭШэХ┤ ьХДыЮШыбЬ ъ▓╜ъ│Д ьзАьЦ┤ьзД ьЧРэБмызМь╕╡ьЭШ ьаДэЖ╡ьаБьЭ╕ ъ░Ьы░ЬьЭА ыСР ъ░АьзА ъ▓╜ъ│Д ьб░ъ▒┤ьЭД ьВмьЪйэХЬыЛд.

эСЬый┤ьЧРьДЬьЭШ ы╣ДьаРь░й ьб░ъ▒┤ ;

z

{\displaystyle z}

ьЧРэБмызМь╕╡ьЭД ъ┤Аь╕бэХШыКФ ыН░ьЧРыКФ ыСР ъ░АьзА ьг╝ьЪФ ьЭ┤ьЬаыбЬ ызОьЭА ьЦ┤ыадьЫАьЭ┤ ыФ░ые╕ыЛд. ь▓льз╕, ьЭ┤ыбаьЭ┤ ыДИым┤ ыЛиьИЬэХШьЧм ьЭ╝ьаХэХЬ ьЩАьаРьД▒ыПДые╝ ъ░АьаХэХШыКФыН░, ьЭ┤ыКФ ьЧРэБмызМ ьЮРьЛаьЭ┤ ьШИьГБэЦИыНШ ы░ФьЭ┤ыЛд.[ 32]

тАЬ

ъ│аыадыРШыКФ ьШБьЧн ыВ┤ьЧРьДЬ ым╝ьЭШ ы░АыПДъ░А ъ╖аьЭ╝эХШьзА ьХКьЭД ъ▓╜ьЪ░

[

╬╜

]

{\displaystyle \ \left[\nu \right]}

тАЭ

ыСШьз╕, эХ┤ьЦСьЧРьДЬ ьЖНыПД эФДыбЬэХДьЭД ъ┤Аь╕бэХШъ╕░ьЧР ь╢йы╢ДэХЬ ъ░РыПДые╝ ъ░АьзД ъ╕░ъ╕░ые╝ ьДдъ│ДэХШыКФ ъ▓ГьЭ┤ ьЦ┤ыа╡ъ╕░ ыХМым╕ьЭ┤ыЛд.

ы░ФыЛе ьЧРэБмызМь╕╡ьЭА эЪМьаДэХШыКФ ьЫРэЖ╡эШХ ым╝эГ▒эБмьЧР ьЧ╝ыгМые╝ ыЦиьЦ┤ыЬиыжмъ│а эЪМьаД ьЖНыПДые╝ ьХ╜ъ░Д ы│Аъ▓╜эХШьЧм ьЙ╜ъ▓М ъ┤Аь░░эХа ьИШ ьЮИыЛд.[ 33] [ 34]

ыМАъ╕░ьЧРьДЬ ьЧРэБмызМ эХ┤ыКФ ьЭ╝ы░ШьаБьЬ╝ыбЬ эСЬый┤ь╕╡ ьЭШ ьЖНыПД ьаДыЛиьЭД ъ│аыадэХШьзА ьХКъ╕░ ыХМым╕ьЧР ьИШэПЙ эТНьЖНьЭШ эБмъ╕░ые╝ ъ│╝ыМАэПЙъ░АэХЬыЛд. ыМАъ╕░ъ▓╜ъ│Дь╕╡ ьЭД эСЬый┤ь╕╡ъ│╝ ьЧРэБмызМь╕╡ьЬ╝ыбЬ ыВШыИДыКФ ъ▓ГьЭ┤ ьЭ╝ы░ШьаБьЬ╝ыбЬ ыНФ ьаХэЩХэХЬ ъ▓░ъ│╝ые╝ ьаЬъ│╡эХЬыЛд.[ 35]

ьЧРэБмызМь╕╡ьЭА ъ╖╕ эК╣ьзХьаБьЭ╕ ьЧРэБмызМ ыВШьДаъ│╝ эХиъ╗Ш эХ┤ьЦСьЧРьДЬ ъ▒░ьЭШ ъ┤Аь░░ыРШьзА ьХКыКФыЛд. эХ┤ьЦС эСЬый┤ ъ╖╝ь▓ШьЭШ ьЧРэБмызМь╕╡ьЭА ъ╣КьЭ┤ъ░А ьХ╜ 10~20mьЧР ы╢Иъ│╝эХШый░,[ 35] [ 31] эММыПД ъ░А эСЬый┤ ъ╖╝ь▓ШьЭШ эЭРыжДьЭД ы│Аъ▓╜эХШьЧм эСЬый┤ ъ╖╝ь▓ШьЧРьДЬьЭШ ъ┤Аь╕бьЭ┤ ыЛдьЖМ ьЦ┤ыа╡ыЛд.[ 36]

ьЧРэБмызМь╕╡ ъ┤Аь╕бьЭА ъ▓мъ│аэХЬ эСЬый┤ ъ│ДыеШ ы░П ып╝ъ░РэХЬ ьаДыеШъ│ДьЭШ ъ░Ьы░Ь ьЭ┤эЫДьЧРызМ ъ░АыКеэХ┤ьбМыЛд. ьЧРэБмызМ ьЮРьЛаыПД ьЮРьЛаьЭШ ьЭ┤ыжДьЭД ыФ┤ ыВШьДаьЭД ъ┤Аь╕бэХШъ╕░ ьЬДэХ┤ ьаДыеШъ│Дые╝ ъ░Ьы░ЬэЦИьзАызМ ьД▒ъ│╡эХШьзА ык╗эЦИыЛд.[ 37] [ 38] ьЭМэЦе ыПДэФМыЯм ьаДыеШ эФДыбЬэММьЭ╝ыЯм ыКФ ыкиыСР ьаДыеШые╝ ь╕бьаХэХШыКФ ыН░ ьВмьЪйыРЬыЛд.

эХ┤ьЦСьЧРьДЬ ьЧРэБмызМъ│╝ ьЬаьВмэХЬ ыВШьДаьЭ┤ ь▓ШьЭМьЬ╝ыбЬ ым╕ьДЬэЩФыРЬ ъ┤Аь╕бьЭА 1958ыЕД ы╢Бъ╖╣эХ┤ьЧРьДЬ эСЬыеШэХШыКФ ьЬаы╣ЩьЬ╝ыбЬы╢АэД░ ьЭ┤ыгиьЦ┤ьбМыЛд.[ 39]

1980ыЕД эШ╝эХйь╕╡ ьЛдэЧШ [ 40]

1982ыЕД ьЮеъ╕░ ьГБы╢А эХ┤ьЦС ьЧ░ъ╡м ъ╕░ъ░Д ьдС ьВмые┤ъ░АьЖМ эХ┤ ыВ┤ьЧРьДЬ[ 41]

1993ыЕД ыПЩы╢А ъ▓╜ъ│Д эХ┤ыеШ ьЛдэЧШ ьдС ь║ШыжмэПмыЛИьХД эХ┤ыеШ ыВ┤ьЧРьДЬ[ 42]

ыВиъ╖╣эХ┤ ыУЬыаИьЭ┤эБм эЖ╡ыбЬ ьзАьЧн ыВ┤ьЧРьДЬ[ 43]

ыПЩэГЬэПЙьЦС ьЧ┤ыМА ьзАы░й, ы╢БьЬД 2ыПД, ьДЬъ▓╜ 140ыПДьЧРьДЬ 5ып╕эД░ьЧРьДЬ 25ып╕эД░ ъ╣КьЭ┤ ьВмьЭ┤ьЧР 5ъ░ЬьЭШ ьаДыеШъ│Дые╝ ьВмьЪйэХШьЧм[ 44]

2008ыЕД SOFINE ьЛдэЧШ ьдС ь╝Аые┤ъ▓ФыаМ ъ│аьЫР ы╢Бьк╜ьЧРьДЬ[ 45] ьЭ┤ыЯмэХЬ ъ┤Аь╕быУд ьдС ьЧмыЯм ъ││ьЧРьДЬ ыВШьДаьЭ┤ "ьХХь╢Х"ыРШьЦ┤ ыВШэГАыВмьЬ╝ый░, ьЖНыПД ъ░РьЗаьЬиьЭД ъ│аыадэХШьЧм ыПДь╢ЬыРЬ ьЩАьаРьД▒ыПДы│┤ыЛд ъ╣КьЭ┤ьЧР ыФ░ые╕ эЪМьаДьЬиьЭД ъ│аыадэХа ыХМ ыНФ эБ░ ьЩАьаРьД▒ыПД ь╢ФьаХь╣Шые╝ ы│┤ьЧмьг╝ьЧИыЛд.[ 41] [ 42] [ 43] [ 45]

тЖС ъ░А ыВШ ыЛд ыЭ╝ ызИ ы░Ф ьВм ьХД ьЮР ь░и ь╣┤ эГА эММ эХШ ъ▒░ Sarmiento, Jorge L.; Gruber, Nicolas (2006). уАКOcean biogeochemical dynamicsуАЛ. Princeton University Press. ISBN 978-0-691-01707-5 тЖС ъ░А ыВШ Emerson, Steven R.; Hedges, John I. (2017). уАКChemical Oceanography and the Marine Carbon CycleуАЛ. New York, United States of America: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-83313-4 тЖС ъ░А ыВШ Colling, pp 42-44

тЖС Pond & Pickard, p 101

тЖС ъ░А ыВШ ыЛд ыЭ╝ Emerson, Steven R.; Hedges, John I. (2017). уАКChemical oceanography and the marine carbon cycleуАЛ. New York, United States of America: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-83313-4 тЖС Miller, Charles B.; Wheeler, Patricia A. (2012ыЕД 5ьЫФ 21ьЭ╝). уАКBiological OceanographyуАЛ SecoэМР. Wiley-Blackwell. ISBN 978-1-4443-3302-2 тЖС ъ░А ыВШ ыЛд Lindstrom, Eric J. тАЬOcean Motion : Definition : Wind Driven Surface Currents - Upwelling and DownwellingтАЭ . уАКoceanmotion.orgуАЛ. тЖС Pond & Pickard p. 106

тЖС Knauss p. 123

тЖС ъ░А ыВШ Pond & Pickard p.108

тЖС ъ░А ыВШ ыЛд Knauss p 125

тЖС Anderson, R. F.; Ali, S.; Bradtmilller, L. I.; Nielsen, S. H. H.; Fleisher, M. Q.; Anderson, B. E.; Burckle, L. H. (2009ыЕД 3ьЫФ 13ьЭ╝). уАКWind-Driven Upwelling in the Southern Ocean and the Deglacial Rise in Atmospheric CO2уАЛ. уАКScienceуАЛ (ьШБьЦ┤) 323 . 1443тАУ1448ьк╜. Bibcode :2009Sci...323.1443A . doi :10.1126/science.1167441 . ISSN 0036-8075 . PMID 19286547 . S2CID 206517043 . тЖС Greene, Chad A.; Blankenship, Donald D.; Gwyther, David E.; Silvano, Alessandro; Esmee van (2017ыЕД 11ьЫФ 1ьЭ╝). уАКWind causes Totten Ice Shelf melt and accelerationуАЛ. уАКScience AdvancesуАЛ (ьШБьЦ┤) 3 . e1701681ьк╜. Bibcode :2017SciA....3E1681G . doi :10.1126/sciadv.1701681 . ISSN 2375-2548 . PMC 5665591 . PMID 29109976 . тЖС Mann & Lazier p 172

тЖС Colling p 43

тЖС ъ░А ыВШ Pond & Pickard p 295

тЖС McPhaden, Michael J.; Athulya, K.; Girishkumar, M. S.; Orli─З, Mirko (2024ыЕД 11ьЫФ 13ьЭ╝). уАКEkman revisited: Surface currents to the left of the winds in the Northern HemisphereуАЛ. уАКScience AdvancesуАЛ 10 . eadr0282ьк╜. doi :10.1126/sciadv.adr0282 . PMC 11559616 . PMID 39536109 . тЖС Yirka, Bob (2024ыЕД 12ьЫФ 2ьЭ╝). Indian Ocean study finds an exception to Ekman's theory of wind-driven ocean currents . уАКphys.orgуАЛ (ы│┤ъ│аьДЬ) (Phys Org). 2024ыЕД 12ьЫФ 3ьЭ╝ьЧР эЩХьЭ╕эХи . тЖС Cushman-Roisin, Benoit (1994). уАИChapter 5 тАУ The Ekman LayerуАЙ. уАКIntroduction to Geophysical Fluid DynamicsуАЛ 1эМР. Prentice Hall. 76тАУ77ьк╜. ISBN 978-0-13-353301-9 тЖС Colling p 44

тЖС Sverdrup p 228

тЖС Mann & Lazier p 169

тЖС Knauss p 124.

тЖС US Department of Commerce, National Oceanic and Atmospheric Administration. тАЬThe Ekman Spiral - Currents: NOAA's National Ocean Service EducationтАЭ . уАКoceanservice.noaa.govуАЛ (ып╕ъ╡н ьШБьЦ┤). 2024ыЕД 2ьЫФ 7ьЭ╝ьЧР эЩХьЭ╕эХи . тЖС Ekman, V. W. 1905. On the influence of the Earth's rotation on ocean currents. Arch. Math. Astron. Phys., 2, 1-52. [1]

тЖС ъ░А ыВШ ыЛд ыЭ╝ ызИ Cushman-Roisin, Benoit; Beckers, Jean-Marie (2009). уАКIntroduction to Geophysical Fluid DynamicsуАЛ (PDF) . ACADEMIC PRESS. тЖС Stacey, M. W., S. Pond, and P. H. LeBlond, 1986: A wind-forced Ekman spiral as a good statistical fit to low-frequency currents in coastal strait. Science, 233, 470тАУ472

тЖС Price, J. F., and M. A. Sundermeyer, 1999: Stratified Ekman layers. J. Geophys. Res., 104, 20467тАУ20494.

тЖС van den Bremer TS, Breivik├Ш. 2017 Stokes drift.Phil.Trans.R.Soc.A376:20170104.http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2017.0104

тЖС Jeff A. Polton, David M. Lewis, and Stephen E. Belcher, 01 Apr 2005: The Role of Wave-Induced CoriolisтАУStokes Forcing on the Wind-Driven Mixed Layer. Journal of Physical Oceanography, Volume 35: Issue 4, 444тАУ457

тЖС ъ░А ыВШ Vallis, Geoffrey K. (2006). уАИChapter 2 тАУ Effects of Rotation and StratificationуАЙ. уАКAtmospheric and Oceanic Fluid DynamicsуАЛ 1эМР. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 112тАУ113ьк╜. ISBN 978-0-521-84969-2 тЖС Ekman, V.W. (1905). уАКOn the influence of the earth's rotation on ocean currentsуАЛ. уАКArk. Mat. Astron. Fys.уАЛ 2 . 1тАУ52ьк╜. тЖС [2] ы│┤ъ┤АыРи 2013-10-22 - ьЫиьЭ┤ы░▒ ыи╕ьЛа тЖС [3] тЖС ъ░А ыВШ Holton, James R. (2004). уАИChapter 5 тАУ The Planetary Boundary LayerуАЙ. уАКDynamic MeteorologyуАЛ. International Geophysics Series 88 4эМР. Burlington, MA: Elsevier Academic Press. 129тАУ130ьк╜. ISBN 978-0-12-354015-7 тЖС Santala, M. J.; Terray, E. A. (1992). уАКA technique for making unbiased estimates of current shear from a wave-followerуАЛ. уАКDeep-Sea ResearchуАЛ 39 . 607тАУ622ьк╜. Bibcode :1992DSRA...39..607S . doi :10.1016/0198-0149(92)90091-7 . тЖС Rudnick, Daniel (2003). уАКObservations of Momentum Transfer in the Upper Ocean: Did Ekman Get It Right?уАЛ. уАКNear-Boundary Processes and Their ParameterizationуАЛ (Manoa, Hawaii: School of Ocean and Earth Science and Technology). тЖС Weller, R.A.; Davis, R.E. (1980). уАКA vector-measuring current meterуАЛ. уАКDeep-Sea ResearchуАЛ 27 . 565тАУ582ьк╜. Bibcode :1980DSRA...27..565W . doi :10.1016/0198-0149(80)90041-2 . тЖС Hunkins, K. (1966). уАКEkman drift currents in the Arctic OceanуАЛ. уАКDeep-Sea ResearchуАЛ 13 . 607тАУ620ьк╜. Bibcode :1966DSRA...13..607H . doi :10.1016/0011-7471(66)90592-4 . тЖС Davis, R.E.; de Szoeke, R.; Niiler., P. (1981). уАКPart II: Modelling the mixed layer responseуАЛ. уАКDeep-Sea ResearchуАЛ 28 . 1453тАУ1475ьк╜. Bibcode :1981DSRA...28.1453D . doi :10.1016/0198-0149(81)90092-3 . тЖС ъ░А ыВШ Price, J.F.; Weller, R.A.; Schudlich, R.R. (1987). уАКWind-Driven Ocean Currents and Ekman TransportуАЛ. уАКScienceуАЛ 238 . 1534тАУ1538ьк╜. Bibcode :1987Sci...238.1534P . doi :10.1126/science.238.4833.1534 . PMID 17784291 . S2CID 45511024 . тЖС ъ░А ыВШ Chereskin, T.K. (1995). уАКDirect evidence for an Ekman balance in the California CurrentуАЛ. уАКJournal of Geophysical ResearchуАЛ 100 . 18261тАУ18269ьк╜. Bibcode :1995JGR...10018261C . doi :10.1029/95JC02182 . тЖС ъ░А ыВШ Lenn, Y; Chereskin, T.K. (2009). уАКObservation of Ekman Currents in the Southern OceanуАЛ. уАКJournal of Physical OceanographyуАЛ 39 . 768тАУ779ьк╜. Bibcode :2009JPO....39..768L . doi :10.1175/2008jpo3943.1 . S2CID 129107187 . тЖС Cronin, M.F.; Kessler, W.S. (2009). уАКNear-Surface Shear Flow in the Tropical Pacific Cold Tongue FrontуАЛ. уАКJournal of Physical OceanographyуАЛ 39 . 1200тАУ1215ьк╜. Bibcode :2009JPO....39.1200C . CiteSeerX 10.1.1.517.8028 doi :10.1175/2008JPO4064.1 . тЖС ъ░А ыВШ Roach, C.J.; Phillips, H.E.; Bindoff, N.L.; Rintoul, S.R. (2015). уАКDetecting and Characterizing Ekman Currents in the Southern OceanуАЛ . уАКJournal of Physical OceanographyуАЛ 45 . 1205тАУ1223ьк╜. Bibcode :2015JPO....45.1205R . doi :10.1175/JPO-D-14-0115.1 .

Colling, A., Ocean Circulation, Open University Course Team. Second Edition. 2001. ISBN 978-0-7506-5278-0

Emerson, Steven R.; Hedges, John I. (2017). Chemical Oceanography and the Marine Carbon Cycle. New York, United States of America: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-83313-4 .

Knauss, J.A., Introduction to Physical Oceanography, Waveland Press. Second Edition. 2005. ISBN 978-1-57766-429-1

Lindstrom, Eric J. "Ocean Motion : Definition : Wind Driven Surface Currents - Upwelling and Downwelling". oceanmotion.org.

Mann, K.H. and Lazier J.R., Dynamics of Marine Ecosystems, Blackwell Publishing. Third Edition. 2006. ISBN 978-1-4051-1118-8

Miller, Charles B.; Wheeler, Patricia A. Biological Oceanography (Second ed.). Wiley-Blackwell. ISBN 978-1-4443-3302-2 .

Pond, S. and Pickard, G. L., Introductory Dynamical Oceanography, Pergamon Press. Second edition. 1983. ISBN 978-0-08-028728-7

Sarmiento, Jorge L.; Gruber, Nicolas (2006). Ocean biogeochemical dynamics. Princeton University Press. ISBN 978-0-691-01707-5 .

Sverdrup, K.A., Duxbury, A.C., Duxbury, A.B., An Introduction to The World's Oceans, McGraw-Hill. Eighth Edition. 2005. ISBN 978-0-07-294555-3

эЛА:Underwater diving

![{\displaystyle {\begin{aligned}-fv&=-{\frac {1}{\rho _{0}}}{\frac {\partial p}{\partial x}}+\nu _{E}{\frac {\partial ^{2}u}{\partial z^{2}}},\\[5pt]fu&=-{\frac {1}{\rho _{0}}}{\frac {\partial p}{\partial y}}+\nu _{E}{\frac {\partial ^{2}v}{\partial z^{2}}},\\[5pt]0&=-{\frac {1}{\rho _{0}}}{\frac {\partial p}{\partial z}},\end{aligned}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/22744eef420a27bceb685bff3a3c46c8ef7ea0c7)

![{\displaystyle {\begin{aligned}-f{\bar {v}}&=-{\frac {1}{\rho _{0}}}{\frac {\partial p}{\partial x}}={\text{constant}}\\[5pt]f{\bar {u}}&=-{\frac {1}{\rho _{0}}}{\frac {\partial p}{\partial y}}={\text{constant}}\end{aligned}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/5e95893564ae14174d814635122e5fbc4187a437)

![{\displaystyle {\begin{aligned}-f(v-{\bar {v}})&=\nu _{E}{\frac {\partial ^{2}u}{\partial z^{2}}}\\[5pt]f(u-{\bar {u}})&=\nu _{E}{\frac {\partial ^{2}v}{\partial z^{2}}}\end{aligned}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/6d0ef435f3fe313654442f2e6bf24d54120caa2a)

![{\displaystyle {\begin{aligned}u&={\bar {u}}\left[1-e^{-z/d}\cos \left({\frac {z}{d}}\right)\right]-{\bar {v}}e^{-z/d}\sin \left({\frac {z}{d}}\right),\\[5pt]v&={\bar {u}}e^{-z/d}\sin \left({\frac {z}{d}}\right)+{\bar {v}}\left[1-e^{-z/d}\cos \left({\frac {z}{d}}\right)\right],\end{aligned}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/84428d0a34c0d4ce43e6fd49a44c096214cc93b9)

![{\displaystyle {\begin{aligned}-f(v-{\bar {v}})&=\nu _{E}{\frac {\partial ^{2}u}{\partial z^{2}}}\\[5pt]f(u-{\bar {u}})&=\nu _{E}{\frac {\partial ^{2}v}{\partial z^{2}}}\\\end{aligned}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/c9e55a73154679fb972615030af15430cbcafc10)

![{\displaystyle {\begin{aligned}u&={\bar {u}}+{\frac {\sqrt {2}}{\rho _{0}fd}}e^{z/d}\left[\tau _{x}\cos \left({\frac {z}{d}}-{\frac {\pi }{4}}\right)-\tau _{y}\sin \left({\frac {z}{d}}-{\frac {\pi }{4}}\right)\right]\\[5pt]v&={\bar {v}}+{\frac {\sqrt {2}}{\rho _{0}fd}}e^{z/d}\left[\tau _{x}\sin \left({\frac {z}{d}}-{\frac {\pi }{4}}\right)+\tau _{y}\cos \left({\frac {z}{d}}-{\frac {\pi }{4}}\right)\right]\end{aligned}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/f1615085667d0c8dcd4f205c632ea5cfe770626d)

![{\displaystyle {\begin{aligned}-fv&=-{\frac {1}{\rho _{o}}}{\frac {\partial p}{\partial x}}+K_{m}{\frac {\partial ^{2}u}{\partial z^{2}}},\\[5pt]fu&=-{\frac {1}{\rho _{o}}}{\frac {\partial p}{\partial y}}+K_{m}{\frac {\partial ^{2}v}{\partial z^{2}}},\\[5pt]0&=-{\frac {1}{\rho _{o}}}{\frac {\partial p}{\partial z}},\end{aligned}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/b414923e6bbccd402f4da50e38b19f783ef876e0)

![{\displaystyle {\begin{aligned}u&=u_{g}+{\frac {\sqrt {2}}{\rho _{o}fd}}e^{z/d}\left[\tau ^{x}\cos(z/d-\pi /4)-\tau ^{y}\sin(z/d-\pi /4)\right],\\[5pt]v&=v_{g}+{\frac {\sqrt {2}}{\rho _{o}fd}}e^{z/d}\left[\tau ^{x}\sin(z/d-\pi /4)+\tau ^{y}\cos(z/d-\pi /4)\right],\\[5pt]d&={\sqrt {2K_{m}/|f|}}.\end{aligned}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/fd8c7721137c50a08bef42bcd4c0b55ce89263e9)

![{\displaystyle w={\frac {1}{f\rho _{o}}}\left[-\left({\frac {\partial \tau ^{x}}{\partial x}}+{\frac {\partial \tau ^{y}}{\partial y}}\right)e^{z/d}\sin(z/d)+\left({\frac {\partial \tau ^{y}}{\partial x}}-{\frac {\partial \tau ^{x}}{\partial y}}\right)(1-e^{z/d}\cos(z/d))\right].}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/7300fc583368544b2d93fa68b4c97d6430129a17)

![{\displaystyle \ \left[\nu \right]}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/9f42e24bd3af001fe2dd599781fc7cef71f07e14)