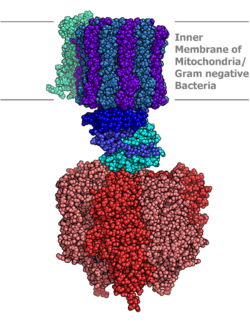

ATP ýâØýä▒ÝÜ¿ýåîATP ýâØýä▒ÝÜ¿ýåî(ýÿüýû┤: ATP synthase)Ùèö Ù¬¿Ùôá ýä©Ýż ÝÖ£ÙÅÖýØÿ ýùÉÙäêýºÇýøÉýØ© ýòäÙì░Ùà©ýïá ýé╝ýØ©ýé░ýØä ýâØýä▒ÝòÿÙèö ÝÜ¿ýåîýØ┤Ùïñ. ATP Ýò®ýä▒ÝÜ¿ýåîÙØ╝Û│áÙÅä Ýò£Ùïñ. ýØ┤ ÝÜ¿ýåîÙèö Ù»©Ýåáý¢ÿÙô£Ùª¼ýòäýØÿ Ýæ£Ù®┤ýáüýØ┤ ÙäôýØÇ Ùé┤ÙºëýùÉ ý£äý╣ÿÙÑ╝ ÝòÿÛ│á ý×êÙïñ. ýØ┤ Ùï¿Ù░▒ýºêýØÇ ýä©Ýż Ýÿ©ÝØíýØÿ Ýòÿý£ä Û│╝ýáòýØ© ýáäý×ÉýáäÙï¼ýùÉ ýØÿÝò┤ ýâØÛ©░Ùèö ýêÿýåî ýØ┤ýÿ¿ýØÿ ýØ┤ÙÅÖý£╝Ùí£ ýØ©Ýò£ pHý░¿ýØ┤ýÖÇ ýáäýòò ý░¿ýØ┤ÙÑ╝ ýØ┤ýÜ®Ýòÿýù¼ ýòäÙì░Ùà©ýïá ýØ┤ýØ©ýé░ýØä ýØ©ýé░ÝÖöÝòÿýù¼ ýòäÙì░Ùà©ýïá ýé╝ýØ©ýé░ýØä ýâØýä▒Ýò£Ùïñ. ýØ┤ÙÑ╝ ýäñÙ¬àÝò£ ÝÅ┤ D. Ù│┤ýØ┤ýû┤ýÖÇ ýí┤ E. ýøîý╗ñÙèö 1997ÙàäýùÉ Ùà©Ù▓¿ ÝÖöÝòÖýâüýØä Ù░øýòÿÙïñ.  Ù░£Û▓¼1960ÙàäÙîÇýùÉ Ù®öýé¼ýÂöýä©ý©á ýóàÝò®Ù│æýøÉýùÉ ÛÀ╝Ù¼┤ÝòÿÙìÿ ýØÿÝòÖý×É Humberto Fernandez-MoranýØ┤ ýØîýä▒ýù╝ýâëýØä ýØ┤ýÜ®Ýò┤ ýä©ÝżýØÿ Ù»©Ýåáý¢ÿÙô£Ùª¼ýòäÙÑ╝ ýù░ÛÁ¼ÝòÿÙìÿ ÙÅäýñæ Ù»©Ýåáý¢ÿÙô£Ùª¼ýòäýØÿ Ùé┤ÙºëýùÉ ÙæÑÛÀ©Ùƒ░ Ù¼╝ýºêýØ┤ ÙìòýºÇÙìòýºÇ ÙÂÖýû┤ý×êÙèö Û▓âýØä ý▓ÿýØî Ù░£Û▓¼ÝûêÙïñ. Ù¬çÙàäÙÆñýùÉ Ù»©ÛÁ¡ ý¢öÙä¼ÙîÇÝòÖÛÁÉýùÉýä£ Efraim RackerÛ░Ç ýØ┤ Ù¼╝ýºêýØä ýä©Ýżٺëý£╝Ùí£ÙÂÇÝä░ ÙÂäÙª¼ÝòÿÙèö Ùì░ ýä▒Û│ÁÝòÿÛ│á F1ýØ┤Ù×Ç ýØ┤ÙªäýØä ÙÂÖýÿÇÙïñ. ÝÖöÝòÖýáü Ýè╣ýä▒ýØä ÙÂäýäØÝò┤Ù│© Û▓░Û│╝ ýØ┤ F1ýØ┤Ù×Ç Ùï¿Ù░▒ýºêýØÇ ýòäÙì░Ùà©ýïá ýé╝ýØ©ýé░ýØä Û░ÇýêÿÙÂäÝò┤ÝòÿÙèö ÝÜ¿ýåîÙØ╝Ùèö Û▓âýØ┤ Ù░ØÝÿÇýíîÙïñ. ýØ┤ÝøäÙí£ ýâØÙ¼╝ÝòÖý×ÉÙôñýØ┤ ýòäÙì░Ùà©ýïá ýé╝ýØ©ýé░ýØä ýâØýä▒ÝòÿÙèö Û©░Û┤ÇýØ© Ù»©Ýåáý¢ÿÙô£Ùª¼ýòäÛ░Ç ýÖ£ ÛÀ©Û▓âýØä ýåîÙ¬¿ÝòÿÙèö ÝÜ¿ýåîÙÑ╝ Û░ÇýºÇÛ│á ý×êÙèöýºÇýùÉ Û┤ÇÝò£ ýØÿÙ¼©ýØä ýá£Û©░ÝòÿýÿÇÙïñ. ýØ┤ ýºêÙ¼©ýùÉ ÙîÇÝò£ ÙïÁýØÇ Ù╣äýèÀÝò£ ýï£Û©░ýùÉ ýù░ÛÁ¼ÙÉ£ Na+/K+-ATPaseýùÉ Û┤ÇÝò£ ýù░ÛÁ¼ÙÑ╝ ÝåÁÝò┤ Ù░ØÝÿÇýíîÙïñ. ýä©ÝżٺëýùÉ ÙÂÖýû┤ý×êÙèö ýØ┤ ÝÜ¿ýåîÙèö ýâØÙª¼ÝòÖýáüýØ© ýí░Û▒┤ýùÉýä£ ýòäÙì░Ùà©ýïá ýé╝ýØ©ýé░ ÙÂäý×É ÝòÿÙéÿÙÑ╝ ýåîÙ¬¿Ýòÿýù¼ Na+ýØ┤ýÿ¿ 3Û░£ÙÑ╝ ýä©Ýż Ù░ûý£╝Ùí£ Ùé┤Ù│┤Ùé┤Ùèö ÙÅÖýï£ýùÉ K+ýØ┤ýÿ¿ 2Û░£ÙÑ╝ ýä©Ýż ýòêý£╝Ùí£ Ùôñýù¼ýÿ¿Ùïñ. ýù░ÛÁ¼ý×ÉÙôñýØ┤ ýØ©ý£äýáüý£╝Ùí£ ýä©Ýż Ù░öÛ╣ÑýØÿ Na+ ÙåìÙÅäÙÑ╝ ýªØÛ░Çýï£ÝéñÛ│á ýä©Ýż ýòêýØÿ K+ ÙåìÙÅäÙÑ╝ ýªØÛ░Çýï£ý╝░ÙìöÙïê ýÿñÝ×êÙáñ ýòäÙì░Ùà©ýïá ýé╝ýØ©ýé░ýØ┤ ÙºîÙôñýû┤ýºÇÙèö Û▓âýØä Ù░£Û▓¼ÝûêÙïñ. ýªë, ýä©ÝżÛ░Ç ý▓ÿÝò£ ýí░Û▒┤ýùÉ ýØÿÝò┤ýä£ ýú╝ýû┤ýºä ÝÜ¿ýåîÛ░Ç ý┤ëÙºñÝòÿÙèö Ù░ÿýØæýØÿ Ù░®ÝûÑýØ┤ Ù░öÙÇö ýêÿ ý×êÙïñÙèö Û▓âýØ┤Ùïñ. ýØ┤ÙÑ╝ Ù░öÝâòý£╝Ùí£ Efraim RackerÙèö ýáäý×ÉýáäÙï¼ýØÿ ýØÿÝò┤ ýâØÛ©░Ùèö ýêÿýåî ýØ┤ýÿ¿ýØÿ ÙåìÙÅä ý░¿ýØ┤Û░Ç F1ýØ┤ ýòäÙì░Ùà©ýïá ýé╝ýØ©ýé░ýØä ýâØýä▒ÝòÿÛ▓î ÙºîÙôáÙïñÙèö ýÿñÙèÿÙéáýØÿ ýØ┤ÙíáýØä ýáòÙª¢ÝòÿýÿÇÙïñ. ÛÁ¼ýí░X-ray ÝÜîýáêýØä ýØ┤ýÜ®Ýò┤ýä£ ÙÂäýäØÝò£ Û▓░Û│╝ F1ýØÇ ATP Ýò®ýä▒ÝÜ¿ýåîýØÿ ýù¼Ùƒ¼ Û░ÇýºÇ ýÜöýåî ýñæýùÉ ÝòÿÙéÿÙØ╝Ùèö Û▓âýØ┤ Ù░ØÝÿÇýíîÙïñ. ATP Ýò®ýä▒ÝÜ¿ýåîÙèö ÙæÉ Û░ÇýºÇ ýÜöýåîÙí£ ýØ┤Ùú¿ýû┤ýá© ý×êÙïñ. ýòäÙì░Ùà©ýïá ýé╝ýØ©ýé░ýØä Ýò®ýä▒ÝòÿÙèö F1Û│╝ ÝÜ¿ýåîÙÑ╝ Ùé┤ÙºëýùÉ Û│áýáòýï£ÝéñÙèö ýù¡ÝòáýØä ÝòÿÙèö F0 ýÜöýåîÛ░Ç ÛÀ©Û▓âýØ┤Ùïñ. F1 ÝÜ¿ýåîÙèö ýºÇÙªäýØ┤ 90 ├àýØ┤Ùïñ. F0Û│╝ F1ýØÇ Ùé┤ÙÂÇýáüýØ© ýñäÛ©░(╬│)ýÖÇ ýÖ©ÙÂÇýáüýØ© ýñäÛ©░(b)Ùí£ ýØ©Ýò┤ ýä£Ùí£ ýù░Û▓░ÙÉÿýû┤ ý×êÙïñ. F1Ù»©Ýåáý¢ÿÙô£Ùª¼ýòäýùÉ ý×êÙèö ATP Ýò®ýä▒ÝÜ¿ýåîýØÿ F1 ýÜöýåîÙèö ╬▒ ÝÅ┤Ùª¼ÝÄ®ÝâÇýØ┤Ùô£ 3Û░£, ╬▓ ÝÅ┤Ùª¼ÝÄ®ÝâÇýØ┤Ùô£ 3Û░£, ╬┤ ÝÅ┤Ùª¼ÝÄ®ÝâÇýØ┤Ùô£ ÝòÿÙéÿ, ╬│ ÝÅ┤Ùª¼ÝÄ®ÝâÇýØ┤Ùô£ ÝòÿÙéÿ, ÛÀ©Ùª¼Û│á ╬Á ÝÅ┤Ùª¼ÝÄ®ÝâÇýØ┤Ùô£ ÝòÿÙéÿÙí£ ÛÁ¼ýä▒ÙÉÿýû┤ý×êÙïñ. ýØ┤ Ùïñýä»Û░ÇýºÇ ýóàÙÑÿýØÿ ÝÅ┤Ùª¼ÝÄ®ÝâÇýØ┤Ùô£Ùèö Ù¬¿ÙæÉ ÝòÁ Ùé┤ýùÉ ý×êÙèö DNAýùÉ ýØÿÝò┤ ýáäýé¼ÙÉÿÛ│á ýä©ÝżýºêýùÉýä£ Ù▓êýù¡ýØ┤ÙÉÿýû┤ Ù»©Ýåáý¢ÿÙô£Ùª¼ýòäÙí£ ýáäýåíÙÉ£Ùïñ. ╬▒ýÖÇ ╬▓ ýä£Ù©îý£áÙïøýØÇ Ù▓êÛ░êýòäÛ░ÇÙ®░ F1ýØä ÛÁ¼ýä▒Ýò£Ùïñ. ýòäÙì░Ùà©ýïá ýé╝ýØ©ýé░ýØä ýâØýä▒ÝòÿÙèö ÙÂÇÙÂäýØÇ ╬▓ ýä£Ù©îý£áÙïøýùÉ ÝżÝò¿ÙÉÿýû┤ý×êÙïñ. FoÙé┤ÙºëýùÉ Ù¼╗Ý×î Fo ýÜöýåîÙèö a ÝÅ┤Ùª¼ÝÄ®ÝâÇýØ┤Ùô£ ÝòÿÙéÿ, b ÝÅ┤Ùª¼ÝÄ®ÝâÇýØ┤Ùô£ 2Û░£, c ÝÅ┤Ùª¼ÝÄ®ÝâÇýØ┤Ùô£ 10~14Û░£Ùí£ ÛÁ¼ýä▒ýØ┤ÙÉ£Ùïñ. c ÝÅ┤Ùª¼ÝÄ®ÝâÇýØ┤Ùô£ Û░£ýêÿÙèö ýä©ÝżýØÿ ýóàÙÑÿýùÉ ýØÿÝò┤ Ù░öÙÇÉÙïñ. ýÿêÙÑ╝ Ùôñýû┤ ÝÜ¿Ù¬¿ýØÿ Ù»©Ýåáý¢ÿÙô£Ùª¼ýòäýùÉýä£ ýÂöý£ÙÉ£ ATP Ýò®ýä▒ÝÜ¿ýåîÙèö c ÝÅ┤Ùª¼ÝÄ®ÝâÇýØ┤Ùô£ 10Û░£ÙÑ╝ Û░ÇýºÇýºÇÙºî ýù¢ÙíØý▓┤ýØÿ Ù»©Ýåáý¢ÿÙô£Ùª¼ýòäýØÿ ATP Ýò®ýä▒ÝÜ¿ýåîÙèö 14Û░£ÙÑ╝ Û░ÇýºäÙïñ. FoÙèö ýêÿýåî ýØ┤ýÿ¿ýØ┤ Ùé┤ÙºëýØä ÝåÁÛ│╝Ýòá ýêÿ ý×êÙèö ÝåÁÙí£ÙÑ╝ Û░ûÛ│á ý×êÙïñ. ýØ┤Ùèö Ùé┤ÙºëýØä ÝÖöÝòÖýáüý£╝Ùí£ ýí░Û░üÙâêýØä Ùòî ÙæÑÛÀ╝ ýêÿÝżÛ░Ç Ýÿòýä▒ÙÉÿýû┤ ýòäÙì░Ùà©ýïá ýé╝ýØ©ýé░ýØä Û│äýåì ýâØýä▒Ýòá ýêÿ ý×êýºÇÙºî F1ýØä ýá£Û▒░ÝòÿÙèö ýªëýï£ ýòäÙì░Ùà©ýïá ýé╝ýØ©ýé░ýØä ÙºîÙôñ ýêÿ ýùåÙïñÙèö ýáÉýùÉýä£ ýòî ýêÿ ý×êÙïñ. F1ýØÿ Û©░ý×æATP Ýò®ýä▒ÝÜ¿ýåîÛ░Ç ýòäÙì░Ùà©ýïá ýé╝ýØ©ýé░ýØä ÙºîÙô£Ùèö Û©░ý×æýØÇ 1979ÙàäýùÉ UCLAýØÿ ÝÅ┤ D. Ù│┤ýØ┤ýû┤ ÛÁÉýêÿÛ░Ç ýá£ýòêÝò£ Binding Change MechanismýùÉ ýØÿÝò┤ ýäñÙ¬àÙÉ£Ùïñ. ýáòýäñÙí£ Ù░øýòäÙôñýù¼ýºÇÛ│á ý×êÙèö ýØ┤ Û©░ý×æýØÇ ÙïñýØî ýä©Û░ÇýºÇÙí£ ýäñÙ¬àÙÉ£Ùïñ.

F1 Û©░ý×æýØÿ ý×àýªØ 1994ÙàäýùÉ ýí┤ E. ýøîý╗ñýÖÇ ýØÿÝòÖýù░ÛÁ¼ýØ┤ýé¼ÝÜî ÙÅÖÙúîÙôñýØ┤ Ù░£Ýæ£Ýò£ F1ýØÿ ÛÁ¼ýí░ýùÉ Û┤ÇÝò£ Ùà╝Ù¼©ýØ┤ BoyerýØÿ Binding Change MechanismýØä ÙÆÀÙ░øý╣¿Ýò£Ùïñ. ýØ┤ Ùà╝Ù¼©ýØÇ ý▓½ýº©Ùí£ BoyerÛ░Ç ýá£ýï£Ýò£ ÙîÇÙí£ F1ýÜöýåîýùÉ ╬▓ ýä£Ù©îý£áÙïøýØÿ Ù░ÿýØæ ÙÂÇý£äýØÿ ÛÁ¼ýí░Û░Ç ýä£Ùí£ ÙïñÙÑ┤ÙïñÙèö Û▓âýØä Ù░ØÝÿöÙïñ. Ùæÿýº©Ùí£ ÝÜîýáäýÂòýØä Ýÿòýä▒ÝòÿÙèö ╬│ ýñäÛ©░Û░Ç F0Ùí£ÙÂÇÝä░ F1ý£╝Ùí£ Ù╗ùý£╝Ù®░ Û╝¡ÙîÇÛ©░Û░Ç ╬▓ ýä£Ù©îý£áÙïøýØÿ Ù░ÿýØæ ÙÂÇý£äýùÉ ýù░Û▓░ÙÉÿýû┤ý×êÙïñÙèö Û▓âýØä Ù░ØÝÿöÙïñ. ╬│ ýñäÛ©░ýØÿ Û╝¡ÙîÇÛ©░Ùèö Ù╣äÙîÇý╣¡ýáüýØ©Ùì░ ╬▓ ýä£Ù©îý£áÙïøýØÿ Ù░ÿýØæ ÙÂÇý£äÛ░Ç ýû┤Ùûñ Ù®┤Û│╝ ýáæý┤ëÝòÿÛ│á ý×êÙèöýºÇýùÉ Ùö░ÙØ╝ýä£ L, T, O ÝÿòÝâ£ÙÑ╝ ÙØêÙïñ. Ùö░ÙØ╝ýä£ ╬│ ýñäÛ©░Û░Ç ýÂòýØä Û©░ýñÇý£╝Ùí£ 360ÙÅäÙÑ╝ ÙÅîÙ®┤ýä£ Ýò£ ╬▓ ýä£Ù©îý£áÙïøýØÿ Ù░ÿýØæ ÙÂÇý£äÛ░Ç ý░¿ÙíÇÙîÇÙí£ L, T, OÝÿòÝâ£ÙÑ╝ ÙØáÙèö Û▓âýØ┤Ùïñ. ╬│ ýñäÛ©░Û░Ç F1 ýÜöýåîÙÑ╝ Û©░ýñÇý£╝Ùí£ ÝÜîýáäÝò£ÙïñÙèö ýáÉýØÇ 1997ÙàäýùÉ Masasuke YoshidaýÖÇ ÙÅäý┐äÛ│ÁýùàÙîÇÝòÖÛ│╝ Û▓îýØ┤ýÿñ ÙîÇÝòÖ ýù░ÛÁ¼ýºäÙôñýØ┤ Ù░ØÝÿÇÙâêÙïñ. ýØ┤ÙôñýØÇ F1 ýÜöýåîÙÑ╝ ATP Ýò®ýä▒ÝÜ¿ýåîÙí£ÙÂÇÝä░ ÙÂäÙª¼ýï£Ýé¿ Ýøä ý£áýáäÛ│ÁÝòÖ Û©░ýêáýØä ýØ┤ýÜ®Ýò┤ ╬│ ýñäÛ©░ýØÿ Û╝¡ÙîÇÛ©░ýùÉ ÝÿòÛ┤æý▓ÿÙª¼Û░Ç ÙÉ£ Û░ÇÙèöÛÀ╝ý£íý×öýä¼ý£áÙÑ╝ ÙÂÖýÿÇÙïñ. ýØ┤ÙáçÛ▓î ý▓ÿÙª¼ÙÉ£ F1ýØä ý£áÙª¼ÝîÉ ý£äýùÉ Û│áýáòýØä ýï£Ýé¿ ÙÆñýùÉ ýòäÙì░Ùà©ýïá ýé╝ýØ©ýé░ ýÜ®ýòíýØä ý▓¿Û░ÇÝòÿÛ│á ÝÿäÙ»©Û▓¢ý£╝Ùí£ Ù│┤ýòÿÙìöÙïê ÝÿòÛ┤æý▓ÿÙª¼Û░Ç ÙÉ£ Û░ÇÙèöÛÀ╝ý£íý×öýä¼ý£áÛ░Ç ÝöäÙí£ÝÄáÙƒ¼ýùÉ ÙºñÙï¼Ùª░ Û▓âý▓ÿÙƒ╝ ÙÅäÙèö Û▓âýØä Ù░£Û▓¼ÝûêÙïñ. ÙÿÉ Ù╣äýèÀÝòÿÛ▓î ý▓ÿÙª¼ÙÉ£ F1 ╬│ ýñäÛ©░ýØÿ Û╝¡ÙîÇÛ©░ýùÉ ý×ÉÛ©░ ý×àý×ÉÙÑ╝ ÙÂÇý░®Ýòÿýù¼ ýòäÙì░Ùà©ýïá ýØ┤ýØ©ýé░Û│╝ ýØ©ýé░Û©░ ýÜ®ýòíýØä ý▓¿Û░ÇÝòÿÛ│á ý×ÉÛ©░ý×ÑýùÉ Ùåôýòä ýï£Û│äÙ░®ÝûÑý£╝Ùí£ ÙÅîÛ▓î ÝûêÙìöÙïê ýòäÙì░Ùà©ýïá ýé╝ýØ©ýé░ýØ┤ ÙºîÙôñýû┤ýíîÙïñ. 360ÙÅäÙÑ╝ ÙÅî ÙòîÙºêÙïñ ýòäÙì░Ùà©ýïá ýé╝ýØ©ýé░ ÙÂäý×ÉÛ░Ç 3Û░£ýö® ÙºîÙôñýû┤ýíîÙïñ. ýØ┤Ùƒ░ ýØ╝Ùá¿ýØÿ ýïñÝùÿýØä ÝåÁÝò┤ Binding Change MechanismýØÇ Ýÿäý×¼ ýáòýäñÙí£ Ù░øýòäÙôñýù¼ýºäÙïñ.

Û░ÖýØ┤ Ù│┤Û©░

ý░©Û│á Ù¼©Ýùî

ýÖ©ÙÂÇ ÙºüÝü¼ |

Portal di Ensiklopedia Dunia