Вигвам  Вигва́м — переносное и стационарное жилище преимущественно лесных индейцев севера и северо-востока Северной Америки, а также восточной части Великих равнин. Похожие жилища применялись и в других регионах. Наиболее известный вид вигвама — это небольшой шалаш высотой 2,5—3 метра, куполообразной или конусной (типиподобной) формы. Были также подобные жилища в виде островерхого двусторонего ската, а также напоминающие приземистый дом из коры и циновок. В прошлом в вигвамах могло проживать от 3—8 до 10—12 человек. В больших куполообразных или островерхих двускатных — до 25—30 человек, то есть их занимали две или три семьи, представляющие два или, возможно, три поколения. В настоящее время вигвамы чаще используются как традиционные обрядовые помещения или коптильни для кожи. Название «вигвам» как наиболее известное часто переносят на жилища конической формы индейцев Великих равнин — типи[1][2]. ТерминологияСтавшее общеизвестным слово «вигвам» — американизм, начавший появляться в источниках с 1628 г. С 1634 г. он начал применяться в английском языке. Слово было заимствовано из алгонкинских языков — возможно, из языка восточных абенаков, где оно выглядит как wìkəwαm или wikewam. Другое объяснение — от алгонкинского wēkou-om-ut — «в его (их) доме»[3]. Термин восходит к протоалгонкинскому [*wi·kiwa·ʔmi], [wi·kiwa·Hmi], буквально — «их дом». В различных алгонкинских языках имеются свои разновидности произношения этого слова. Традиционно оно применяется к куполообразным жилищам индейцев от Канады до Северной Каролины. В то же время в США известен термин алгонкинского племени вампаноагов Массачусетса — wetu (witu, wetuom), который, однако, не получил такого распространения в мире. Когда его использовали поселенцы, он стало произноситься как wekuwomut. С 1666 г. это слово было вытеснено «вигвамом»[4]. В популярной культуре «вигвамами» называют также куполообразные жилища и более простые шалаши индейцев отдалённых областей, хотя все они имеют свои национальные названия. Вигвам у различных алгонкинских народов

Другие названия у алгонкинов

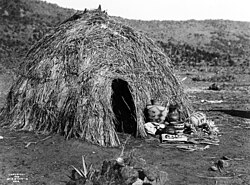

Викиап  На Юго-Западе США «вигвамы» апачей, покрытые травой или кусками материи, называются викиапы, викапы (wickiup ['wɪkɪʌp]). «Викиапами» также принято называть различные шалаши и временные убежища, крытые матами, травой или ветками, у различных племён Калифорнии и Большого Бассейна, хотя у них имеются собственные обозначения. Схожие названия имеются и у ряда алгонкинских народов:

КонструкцияКупольный вигвамКаркас купольного вигвама изготовлен из изогнутых тонких жердей или стволиков молодых гибких деревьев, из которых сначала формируют арки, которые затем укрепляют горизонтальными опоясывающими жердями. Часто для этого используется американское железное дерево (хмелеграб виргинский, американский граб, остия виргинская), которое является гибким, когда зеленое, и жестким, но эластичным, когда сухое, что позволяет использовать жерди толщиной в дюйм или меньше. Таким образом получается правильно-округлый или более низкий купол. Но арки могут также собираться из двух жердей. Тогда получается стрельчатый купол с пучком из концов жердей на вершине. В плане вигвамы чаще круглые, но есть овальные и прямоугольные. Каркас связан, например, липовым лыком, шпагатом из лыка или еловыми корнями и покрыт берёзовой или вязовой корой; циновками из тростника, камыша, травы или листьев обвёртки кукурузы; шкурами или несшитыми кусками ткани. Покрытие может быть и комбинированное. Чаще верх купола прикрывает берёзовая кора, а у земли что-то другое. Снаружи привязанное покрытие дополнительно прижимается наружной рамой, шестами или стволами деревьев. Стены куполообразных вигвамов могут быть как наклонными, так и вертикальными. При перекочёвке обычно каркас вигвама оставляют на месте, забирая покрытие. При этом берёзовая кора свёртывается в удобные рулоны. Сами рулоны обычно были длиной около 10 или 12 футов и состояли из листов коры, расположенных рядом и сшитых вместе узкими полосками лыка. На концах были приделаны палочки, которые предотвращали разрыв коры и позволяли скатывать материал. Сверху вигвама имеется отверстие для выхода дыма, прикрывающееся, например, куском коры, который можно приподнимать с помощью находящегося снаружи шеста. Вход, который бывает высотой всего три фута или достаточно высоким, закрывается занавеской. В раннее время ею служила шкура, позднее стали применять одеяло или сшивали из доступных материалов. Как вариант, к нижнему краю занавески прикреплялась тяжёлая палка, которая лежала на земле. Человек, входящий в дверь, поднимал палку за один конец, сворачивая приподнятый угол одеяла внутрь и вверх. Если ветер сильно дул в дверной проём, было принято для временного прохода отделять тростниковые циновки на противоположном конце вигвама. Если очень сильный ветер продувал тростниковую циновку, то завязывали одеяло снаружи вигвама в качестве дополнительной защиты[6]. Подобные жилища могут быть вытянуты в довольно длинный овал, иметь несколько дымовых отверстий и более сложное внутреннее устройство. Такие конструкции уже принято называть длинными домами. Причём они были как с купольной крышей, так и с двускатной (щипцовой). Конусный (типиобразный) вигвамВигвамы конусной (пирамидальной) формы часто называют словом «типи», ставя на первое место не особенности конструкции и материал покрытия, а лишь форму строения. Первоначально они покрывались только корой, сшитой тонкими корешками. Зимой — в два или три слоя. Конусные вигвамы предпочитали племена крайнего северо-востока. Здесь же, благодаря близости побережья, стали часто применять покрытие из парусины. Зимой, парусиновые вигвамы утепляли, как, например, микмаки, покрывая их снаружи плетёными циновками из травы[7]. Конусные вигвамы имеют рамы из прямых шестов, связанных сверху[8]. Зимние маматеки исчезнувших беотуков отличались тем, что имели в нижней части вертикальную стенку из вкопанных в землю столбиков. Причём жилища и ещё отдельно спальные места несколько заглублялись в землю, которая перемещалась на обсыпку нижней части стен[9][10]. Конусные вигвамы, из-за их простого устройства, устанавливали на временных охотничьих стоянках, причём не особо заботясь о внутреннем комфорте. Монтанье Лабрадора XVII века зимой, расчистив от снега площадку, втыкали шесты в образовавшийся валик снега, так, что снег был и внутри жилища, лишь прикрытый еловым лапником[11]. У ирокезов также были небольшие шалаши, сооружённые из трёх жердей, крытые корой, имеющие дымовое отверстие. Их использовали как временные убежища, например, на охоте, или для нужд небольшой семьи[12]. Двускатная островерхая хижинаЭтот тип вигвама (англ. peaked lodge) известен у оджибве. У него не было вертикальных стен, лишь островерхая крыша с плоскими скатами до земли. Сооружалась в виде каркаса из жердей, покрытых рулонами берёзовой коры или листами вяза или кедровой коры. При этом берёзовая кора покрывала только верхнюю часть домика, а ближе к земле были кедровые циновки. Также такие хижины покрывали кустарником и брёвнами. Оба последних варианта применялись зимой. Особенно это касается бревенчатого покрытия, приспособленного к суровым условиям Канады. Оно было сделано из расщеплённых бревен диаметром 8 или 10 дюймов, уложенных на каркас ровной поверхностью внутрь. Снаружи бревна были покрыты мхом и засыпаны землёй. Бревенчатая хижина для выхода дыма была «сделана довольно открытой наверху»[13]. Двускатые жилища создавали не только обжибве, но и, например, племёна Плато. Дом из корыОсновой этого жилища оджибве также был каркас из жердей. Формой оно напоминало более или менее широкий низкий дом с островерхой двускатной, а также островерхой или закруглённой у вершины четырёхскатной (вальмовой или шатровой) крышей. Крыша и стены были покрыты листами коры. В некоторых случаях крыша была покрыта рулонами березовой коры, которые позволяли более быстро сооружать временное жилище, чем тяжёлые листы коры вяза или кедра. По-сообщениям, жерди, образующие крышу, были так надежно связаны вместе, что крыша просто опиралась на  стены, не удерживаемая веревками. Боковые стены, а часто и крыша, были покрыты вязовой, кедровой или другой подходящей корой. Стены также могли покрываться не корой, а циновками. Если в такой хижине жили зимой, её утепляли, обложив снаружи кедровыми ветками и снегом, а щели внутри заполняли сухим мхом. На земле были расстелены кедровые ветки, а поверх них постелены циновки. Хижина обычно имела низкую платформу, идущую вдоль стен, образованную из ветвей, поддерживаемых кольями. Эти платформы использовались в качестве сидений. Жилища такого типа могли использоваться в сахарных лагерях (при производстве кленового схара), а также в других местах, где люди желали остаться на некоторое непродолжительное время. Также подобные сооружения использовались в качестве ткацких домов для изготовления тростниковых циновок[14]. В XIX веке подобные дома из коры как стационарное летнее жилище использовали также фоксы, сауки, кикапу и восточные сиу или дакота, к которым относятся и вахпетоны (см. акварель Карла Бодмера). Иногда эти строения имели открытые навесы перед входом. Обрядовые вигвамыОджибве шаманского общества Мидевивин (Midewiwins или Greater Winnipeg) строят вигвамы (Mide´wigan — шалаш общества Мидевивин[15]) длиной до 30 м и используют их для церемоний посвящения или обучения. Те же Мидевивин, а также в других алгонкинских племенах используют варианты вигвамов для различных целей. Маленький вигвам используется женщинами в период менструации. Самый маленький — дрожащая палатка используется одним шаманом для ночных камланий. Это круглая купольная конструкция без крыши, около 1,2 м в диаметре, похожая на бочку и обычно покрытая необработанной шкурой[16]. ПарильняПохожие маленькие или большие куполообразные или конусные палатки используются как парильня (Sweat lodge), где для получения пара на горячие камни брызгается вода. Парильня задействованна в обрядах очищения и возрождения у племён Вудленда и Великих равнин (у равнинных лакота церемония и сама палатка называется инипи — камень + палатка). При этом палатка представляет собой тело Великого Духа. Его округлая форма олицетворяет мир как целое, пар — видимый образ Великого Духа, совершающий очистительную и духовную трансформацию. Выйти на белый свет из этого темного помещения означает оставить позади все нечистое. У сиуязычных народов

Другие шалашиТакже стационарные купольные жилища использовали и другие племёна на окраине степи: канза, оседжи. Подобные стационарные и переносные жилища были у атабасков Канады. Изредка встречались лёгкие купольные постройки и у кочевников равнин (кроу, шайенны). Подобную миниатюрную конструкцию использовали даже как кибитку для детей на волокуше. Шалаши конусной формы, крытые травой или корой, были одним из видов жилищ в племенах Бассейна: шошонов и баннок. При необходимости и другие кочевники могли сооружать и шалаши конусной формы, покрывая их ветками (команчи, ассинибойны). Маленькие шалаши использовались в военных походах при непогоде и для маскировки огня. Дальние соответствияВ литературе встречается использование термина «вигвам» для куполообразных жилищ индейцев Огненной Земли, которые очень похожи на североамериканские, но отличаются отсутствием горизонтальных связок в раме. В Старом Свете подобные куполообразные жилища имеются у сойотов, эвенков и эскимосов (яранга), а также у некоторых народов Африки. Двускатная островерхая хижина соответствует корьевуму чуму сибирских ороков. См. такжеПримечания

Литература

|

Portal di Ensiklopedia Dunia