Горные стрелки Го́рные стрелки́, также го́рные егеря́ (нем. Gebirgsjäger), альпи́йские стрелки́ (фр. итал. Alpini)) — специализированные формирования (части, соединения) сухопутных войск, подготовленные для ведения боевых действий в горной местности. Горнострелковые формирования появились в армиях нескольких государств, имеющих на своей территории горные районы, почти одновременно, в начале XX века. Одними из первых стран, активно развивавших свои горнострелковые части были Австро-Венгрия[1] и Италия. В Германии первые горные части были сформированы в Баварии в 1915 году из числа знакомых с горами уроженцев Баварии и Вюртемберга[1]. Во время Первой мировой войны, летом 1918 года, горные стрелки приняли участие в одном из самых высокогорных сражений в истории — битве при Сан-Маттео в итальянском регионе Трентино, на высоте 3678 м над уровнем моря[2]. Перед Второй мировой войной активно развивали горнострелковые части нацистская Германия (в частности, после аншлюса Австрии в 1938 году из числа австрийских горных стрелков были сформированы две немецкие дивизии[1]) и фашистская Италия. Также горнострелковые части были сформированы в СССР и ряде других стран.    ЗадачиВ задачу горнострелковых формирований входит ведение боевых действий в горной местности, захват и оборона горных перевалов, осуществление обходных и фланговых манёвров с использованием специального альпинистского снаряжения. ТактикаОсобенности ведения боевых действий в горах связаны с сильной изрезанностью и перепадом высот линии фронта. Боевые действия ведутся в основном малыми группами (поскольку горный рельеф зачастую не позволяет разместить большое количество бойцов в одном месте). Ключевым моментом является контроль над дорогами и тропами через перевалы, что достигается занятием господствующих вершин над перевалами и в отрогах хребтов[3]. При этом движение подразделений горных стрелков обычно осуществляется не по дну долины, а траверсом склонов, но не по гребням хребтов (что демаскирует бойцов на фоне неба), а ниже их. Но, как показал опыт боевых действий во время Великой Отечественной войны, наиболее защищёнными от миномётного огня являются огневые точки, расположенные прямо на гребне или вершине горы[3]. Для обхода противника с флангов и тыла широко применяется передвижение групп стрелков через перевалы и по отрогам горных хребтов в соседние долины. Для борьбы с личным составом противника при этом эффективно используются снайперы, занимающие господствующие высоты[3]. При организации обороны широко используются инженерные заграждения[4][5]. Во время боёв на Марухском перевале немецкие части даже построили канатную дорогу для доставки боеприпасов, продовольствия и снаряжения[6]. Вооружение Горные стрелки являются лёгкой пехотой, подготовленной для ведения боевых действий в горах и на пересечённой местности. Такой тип ландшафта исключает возможность использования тяжёлого вооружения (артиллерии большого калибра и танков). Горнострелковые части в большинстве случаев располагают лишь специальными горными орудиями и миномётами, которые возможно перевозить в разобранном виде на вьючных животных либо переносить на себе. Как правило, горные стрелки вооружены лёгким вооружением (автоматы, снайперские винтовки, ручные и станковые пулемёты, гранатомёты, ручные гранаты, мины и тому подобное) и лёгкими миномётами и орудиями. Но в состав крупных подразделений также может входить и тяжёлое артиллерийское вооружение. Перед Великой Отечественной войной советские горнострелковые части были вооружены практически тем же вооружением, что и обычные стрелковые. Как пишет А. М. Гусев[7],

Во время Битвы за Кавказ (1942—1943) активно использовались ротные и полковые миномёты, как с немецкой (калибра 50 мм, 81 мм, 105 мм), так и советской стороны (калибра 82 мм и 107 мм), показавшие свою высокую эффективность в горных условиях[3][4]. Дополнительно к стрелковому и артиллерийскому вооружению горными стрелками применяется минирование, а также использование взрывчатки для искусственного вызова камнепадов и лавин[3]. Специальное снаряжениеПомимо стандартного снаряжения, горные стрелки экипируются специальным альпинистским снаряжением: альпинистскими рюкзаками и палатками, спальными мешками, горными ботинками (ранее использовались отриконенные ботинки, в настоящее время — вибрамы), газовыми горелками для автономного приготовления пищи в условиях высокогорья, кошками, ледорубами, скальными и ледовыми крючьями, альпинистской верёвкой и карабинами, страховочной системой, устройствами для спуска (восьмёркой и аналогичным) и подъёма (жумар) по верёвке, снегоступами или лыжами для ски-альпинизма. Необходимость переносить на себе в условиях высокогорья всё это снаряжение, помимо вооружения, предъявляет повышенные требования к физической подготовке горных стрелков[8].  Во время боевых действий в горах горные стрелки должны быстро и скрытно преодолевать различные участки рельефа: снег, фирн, лёд, скалы, осыпи и травянистые склоны, а также осуществлять переправы через горные реки. Подготовка горных стрелков включает в себя элементы альпинистской подготовки (спуск дюльфером, подъём по верёвке и движение по перилам), организацию страховки, горнолыжную подготовку. При этом, даже несмотря на современное снаряжение, сохраняется опасность гибели от камнепадов и лавин даже во время учебно-тренировочных выходов[9]. Также горные стрелки обучаются ведению огня под большими углами к горизонту в горных условиях[3][7]. Горные стрелки во Второй мировой войне Немецкие горнопехотные части принимали участие во многих кампаниях Второй мировой войны: захвате Львова (СССР), боевых действиях во Франции (1940), Норвегии (1940) и Финляндии, на Балканах (в Греции и Югославии), наступлении на Мурманск, боях на Кавказе и на озере Балатон[10]. В СССР к началу Великой Отечественной войны (22 июня 1941 года) насчитывалось 19 горнострелковых дивизий. Они принимали активное участие в боевых действиях на различных фронтах, в том числе на Кавказе. Также в 1940-х годах горнострелковые части были созданы в США, и принимали участие в боевых действиях в Италии[11]. Боевые действия на Кавказе в 1942—1943 годах Горнострелковые части, как с немецкой, так и с советской сторон, принимали активное участие в Битве за Кавказ. Немецкие части имели опыт боевых действий в горах, хорошую подготовку, снаряжение[5] и точные карты местности (многие немецкие военные побывали на Кавказе перед войной в качестве горных туристов и альпинистов)[6]. После начала Великой Отечественной войны представители Всесоюзной секции альпинизма обратились в Генеральный штаб с предложением создать специальную альпинистскую группу для обучения горных частей[7]. Такая группа была сформирована, и альпинисты из неё направлены на Закавказский и Северо-Кавказский фронты, а также в Среднеазиатский военный округ в качестве инструкторов по горной подготовке[12].  Захват высокогорных перевалов Главного Кавказского хребта гитлеровское командование возложило на 49-й горный армейский корпус, которым командовал генерал Конрад. В его подчинении были 1-я («Эдельвейс») и 4-я горнопехотные, 97-я и 101-я лёгкие пехотные дивизии. Помимо немецких войск, в состав наступательной группировки гитлеровцев входили две румынские горнопехотные дивизии[5]. Оборона Главного Кавказского хребта от Мамисонского перевала до побережья Чёрного моря осуществлялась силами войск 46-й армии Закавказского фронта[5], имевшей в своём составе несколько горнострелковых дивизий[3]. Несмотря на наличие горнострелковых частей, советские войска были не очень хорошо готовы к обороне Главного Кавказского хребта. Как пишет А. А. Гречко[5],

Были проблемы у советских войск и с организацией разведки на подступах к перевалам с севера. Постоянной связи с выдвинувшимися на перевалы отрядами не было, поскольку имевшиеся радиостанции в условиях гор не обеспечивали надёжной связи[5]. По словам А. А. Гречко[5], «к моменту выхода немецких частей к Главному Кавказскому хребту не только северные склоны, но и многие перевалы оказались не занятыми нашими войсками, а занятые перевалы почти не имели оборонительных сооружений». В середине августа 1942 года начались ожесточенные бои частей 46-й армии Закавказского фронта на перевалах Главного Кавказского хребта, где против них действовал немецкий 49-й горный корпус и две румынские горнопехотные дивизии. К середине августа части дивизии «Эдельвейс» подошли к Клухорскому и Марухскому перевалам и к Эльбрусу[13]. После ожесточённых боёв немцам удалось захватить ряд важных перевалов Главного Кавказского хребта (Клухорский, Санчарский, Хотютау, Марухский[6]) и «Приют одиннадцати» на Эльбрусе. Отряд 37-й армии предпринял попытку атаки немецких частей обходом Эльбруса с севера, но при столкновении с крупным немецким отрядом в районе селения Хурзук понёс большие потери и вынужден был отойти в Баксанское ущелье[5]. Попытка выбить гитлеровцев с «Приюта одиннадцати», предпринятая отрядом капитана Юрченко со стороны Восточной вершины Эльбруса, также не увенчалась успехом, бойцы попали в пургу и были вынуждены повернуть назад[14]. 21 августа 1942 года немецкие альпинисты под командованием гауптмана Гротта водрузили нацистский флаг на вершинах Эльбруса. Несмотря на то, что в советских войсках было несколько горнострелковых дивизий, до сентября 1942 года горная подготовка этих частей была очень слабой:[7]

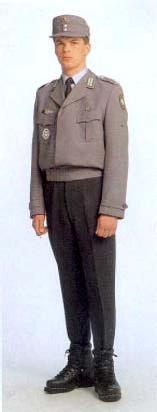

Чтобы успешно противостоять хорошо подготовленным и экипированным немецким горным стрелкам, в августе-сентябре 1943 года было сформировано несколько альпинистских отделений, укомплектованных спортсменами[3][7].  К началу октября 1942 года было сформировано 12 отдельных горнострелковых отрядов (ОГСО), численностью 300—320 человек каждый. Эти отряды состояли из двух рот автоматчиков и одной пулемётно-миномётной роты; были обеспечены полным комплектом специального горного снаряжения (ледорубами, десятизубыми кошками, штормовыми костюмами, горными ботинками, скальными и ледовыми крючьями, лыжами и снегоступами и так далее)[15]. С началом зимы ситуация усложнилась из-за морозов и лавинной опасности, вызвавшей перебои со снабжением, серьёзные потери несли обе стороны[16]. Обе противоборствующие стороны активно использовали авиацию для разведки и поддержки горных стрелков с воздуха. При этом в авиационной разведке в конце ноября 1942 года в качестве лётчика-наблюдателя несколько раз принимал участие начальник альпинистского отделения военный техник 1-го ранга А. М. Гусев[17]. Во время второго этапа битвы за Кавказ немецкие войска были вытеснены с перевалов Главного Кавказского хребта.  В феврале 1943 года группой советских альпинистов из состава 46-й армии были сняты с вершин Эльбруса немецкие флаги и установлены флаги СССР (13 февраля 1943 года советский флаг был водружён на Западной вершине группой под руководством Н. А. Гусака, а 17 февраля 1943 года — на Восточной, группой под руководством А. М. Гусева)[18]. После окончания битвы за Кавказ в 1943 году специальные альпинистские отряды РККА были расформированы[3], а горнострелковые части участвовали в боевых действиях до конца Великой Отечественной войны. По итогам битвы за Кавказ 8 марта 1943 года Совнарком принял постановление о создании в горах Заилийского Алатау (Алма-Атинская область КазССР) Всесоюзной школы инструкторов горнострелковой подготовки. Руководство Школой поручили известному советскому альпинисту Михаилу Погребецкому, в 1941—1942 годах возглавлявшему Алма-атинский областной военно-учебный пункт по подготовке горных стрелков, развёрнутый на базе «Горельник». В период с 1943 по 1946 годы возглавляемая им Школа подготовила 1500 горных инструкторов и 12 000 горных стрелков. Немецкие горнострелковые части использовались не только в горах. Так, 2-я горнопехотная дивизия принимала участие в боях в Лапландии до конца 1944 года, а 6-я горнопехотная дивизия СС «Норд» — в боях на северном участке советско-германского фронта до сентября 1944 года. Обе эти дивизии понесли тяжёлые потери[19]. Горнострелковые части во второй половине XX века — начале XXI века После окончания Второй мировой войны горнострелковые части участвовали в ряде войн: в Каргильском конфликте между Индией и Пакистаном (1999, во время этой войны боевые действия велись на самых больших высотах — до высоты 5400 м над уровнем моря[20]), в войне НАТО в Афганистане и ещё нескольких локальных конфликтах. В настоящее время горнострелковые части существуют в России, Германии, Италии[21], США[11] , Франции,[22], Швейцарии, Австрии, Польше, Румынии, Индии, Пакистане, Иране, Афганистане и ряде других стран. Современные горнострелковые части стран бывшего СССРСССРВ СССР после Великой Отечественной войны горнострелковые части были представлены всего лишь одной бригадой, несколькими батальонами и учебным центром альпийской подготовки. В настоящий момент большинство из них расформированы. Из-за незначительной численности горнострелковых подразделений существует распространённое заблуждение, порой появляющееся даже в кругах исследователей военной истории о том, что горнострелковых войск в СССР с середины 1950-х годов не существовало. Крупнейшим горнострелковым формированием в Советской армии следует считать 68-ю отдельную мотострелковую горную бригаду, дислоцировавшуюся в Оше на юге Киргизской ССР. Из-за наличия в штате бригады кавалерийского эскадрона и транспортной горно-вьючной роты в среде военных это формирование носило неофициальное название 68-я горно-вьючная бригада[23]. В послевоенное время для действий в Карпатах в СССР предназначалась 128-я гвардейская горнострелковая дивизия (Мукачево, Ужгород). Великую Отечественную войну дивизия встретила как 83-я Туркестанская горнострелковая дивизия, в 1941 году участвовала во вторжении и оккупации северного Ирана, затем воевала на Северном Кавказе, Тамани, Керченском полуострове, участвовала в боях за Севастополь. За боевые заслуги при освобождении Таманского полуострова преобразована в 128-ю гвардейскую горнострелковую дивизию. За героизм, мужество и отвагу, проявленные в боях за Севастополь, дивизия была награждена орденом Красного Знамени, а 315-й полк получил почётное наименование «Севастопольский» (регалии впоследствии перешли к украинскому 15-му горнострелковому батальону Ужгорода). На базе 128-й дивизии в Ужгородском учебном центре велась подготовка подразделений для действий в горах (вождение техники в горах, стрельба с превышением). Во время боевых действий в Афганистане (1979—1989) из-за фактической нехватки в составе ОКСВА специализированных горнострелковых частей решение задач, свойственных этим подразделениям, также осуществлялось силами частей ВДВ[24], подразделениями специального назначения и мотострелками. К примеру, в мотострелковых полках для действий в горах в пешем порядке обычно назначался 1-й мотострелковый батальон (по нумерации внутри полка). Из средств огневой поддержки в горах мотострелки использовали имеющуюся в штате батальона миномётную батарею 82-мм миномётов 2Б14 «Поднос». Были факты применения тяжёлых 120-мм миномётов 2Б11, поднятых мотострелками в пешем порядке на высоту 3000 м над уровнем моря. 30 РФВ ходе боевых действий в Чечне (1994—1996 и 1999—2000), Дагестане (1999) и Грузии (2008) задачи горнострелковых подразделений выполнялись порой даже частями морской пехоты[26]. Чеченская кампания вскрыла все недостатки в организации подготовки армии к ведению боевых действий в горах. В результате развала СССР на территории России осталось лишь одно из трёх военных училищ, готовивших горных стрелков — Орджоникидзевское общевойсковое командное (расформировано в 1993 году), два других — Ташкентское и Алма-Атинское общевойсковые командные оказались в прилегающих государствах. Младший командный состав отсутствовал и не имел возможности пополнения вплоть до организации новых военных обучающих структур, отсутствие опыта боя в городских условиях привело к трагедии первой чеченской кампании. Необученность высших офицеров осложнила ситуацию. Комплектование частей из местных кадров стало вынужденной мерой. Только коренные изменения в высшем руководстве РФ позволили решить чеченскую и все последующие подобные ситуации. В 2005 году в РФ были созданы две горнострелковые бригады[27], расквартированные в Ботлихе (Дагестан) (33-я отдельная мотострелковая бригада (33 омсбр(г)) и Карачаевске (Карачаево-Черкесия) (34-я отдельная мотострелковая бригада (34 омсбр(г))[28]. В 2015 году была создана 55-я отдельная мотострелковая бригада (55 омсбр(г))[29]. Позднее 33-я омсбр(г) была передислоцирована из Ботлиха в Майкоп, лишилась горной специализации, затем в 2016 году передислоцирована в Новочеркасск и расформирована. На основе личного состава 33-й омсбр (г) была развёрнута 150-я мотострелковая дивизия[30]. 29 августа 2001 года в горах у посёлка Красная Поляна в Краснодарском крае был создан Межрегиональный учебный центр спецназа ФСИН (МУЦСН «Красная Поляна»). Здесь проходят горно-тактическую, альпинистскую, высотно-штурмовую, антитеррористическую подготовки офицерские спецподразделения многих силовых ведомств перед выполнением оперативно-боевых задач, как на территории России, так и за рубежом. В МУЦСН «Красная Поляна» совершенствуют командирскую и боевую подготовки начальники и заместители ОСН, начальники штурмовых отделений ОСН. В апреле 2013 года открыта школа снайперов. Кроме того, Центр является боевым резервом для выполнения специфических задач в своей зоне ответственности. По состоянию на 2022 год, единственным военным вузом РФ, осуществляющим подготовку горных стрелков, является Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. УкраинаНациональная гвардия и МВДС учетом российского опыта в Чечне, в 1996 году на Украине для действий в условиях Крымских и Карпатских гор в составе Национальной гвардии были сформированы два батальона — горнопехотный батальон «Кобра» и горнострелковый батальон специального назначения «Лаванда». 30 января 2000 года, после расформирования Национальной гвардии, батальоны «Кобра» и «Лаванда» были переданы в состав внутренних войск. В 2003 году «Лаванда» была сокращена до роты за счет расформирования второй роты, комплектовавшейся военнослужащими срочной службы, и подразделений обеспечения; батальон «Кобра» был расформирован. Вооруженные силы УкраиныПервым в составе Вооружённых Сил Украины в составе 128-й отдельной мотострелковой бригады (Ужгород) в 2004 году сформирован 15-й отдельный Севастопольский ордена Богдана Хмельницкого горно-пехотный батальон (бывший Севастопольский мотострелковый полк). Батальон использует базу 234-го Ужгородского учебного центра (создан в 1980 году). Во времена СССР здесь проходили горную подготовку подразделения, которые впоследствии направлялись в Афганистан, и подразделения 128-й мотострелковой Туркестанской Краснознамённой дивизии (г. Мукачево). КазахстанС учётом опыта борьбы с исламскими экстремистами, вторгшимися в 2000 году в горные районы Южного Кыргызстана, в 2003 году в вооружённых силах Казахстана был создан Конный горно-егерский батальон (в/ч 91678), расквартированный в Жамбылской области вблизи казахско-кыргызской границы в предгорьях Таласского Ала-Тоу. Личный состав батальона в основном укомплектован контрактниками. Все бойцы батальона проходят горную подготовку и дополнительное обучение верховой езде. Этот батальон является симбиозом двух родов войск — кавалерии и горных стрелков. Наличие лошадей в батальоне, как вьючного транспорта, обеспечивает высокую мобильность и автономность при возможных боевых действиях в горах. В батальоне имеются расчёты кинологов.[31] Кроме указанного подразделения, в вооружённых силах Казахстана ежегодную горную подготовку проходят бойцы 37-й десантно-штурмовой бригады аэромобильных сил, расквартированной в городе Талдыкоргане. Подготовка проводится на горном полигоне «Коктал». Горные стрелки в других странахГермания (ФРГ)Италия В сухопутных войсках Италии имеется 2-я альпийская дивизия. ИспанияВ сухопутных войсках Испании есть Командование горных войск (Mando de Tropas de Montaña) подчинённых дивизии «Сан-Марсиаль», в котором находится 2 горнострелковых батальона, горнолыжная рота и школа горных войск. СШАВ сухопутных войсках США присутствуют 10-я горнопехотная дивизия и 172-й пехотный полк[англ.], специализирующийся на боевых действиях в горах. ФранцияВ сухопутных войсках Франции горнострелковые подразделения сосредоточены в 27-й горнопехотной бригаде и именуются «альпийскими шассёрами». ШвейцарияВ сухопутных войсках Швейцарии до 2018 года находились три горнопехотные бригады (9, 10, 12). ИндияГорные войска Индии — самые многочисленные в мире: к июню 2005 года в сухопутных войсках Индии было, кроме прочих, 10 горнопехотных дивизий и 6 отдельных горнопехотных бригад[32] (на 2015 год те же 10 дивизий и 2 бригады). Это обусловлено протяжённой горной границей Индии на северо-востоке и севере, проходящей по самой высокой в мире горной системе — Гималаям, и непрекращающимся уже 70 лет военным противостояниям, переходящим иногда в вооруженные конфликты, с Пакистаном на северо-западе и севере и с Китаем на северо-востоке[32]. ЮгославияГорные войска были важной частью сухопутных войск СФРЮ. Гористый рельеф местности на большей части территории страны вынуждал югославское командование развивать горные подразделения. Структура горной бригады ЮНА выглядела следующим образом:

Горные стрелки в искусствеВ кинематографе

В музыке

См. также

Примечания

ЛитератураНа русском языке

На других языках

Ссылки

|

Portal di Ensiklopedia Dunia