–Ē–ĺ–ł—Ā—ā–ĺ—Ä–ł—á–Ķ—Ā–ļ–į—Ź –¶–Ķ–Ĺ—ā—Ä–į–Ľ—Ć–Ĺ–į—Ź –ź–∑–ł—Ź–Ē–ĺ–Ņ–ł—Ā—Ć–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ –Ņ–Ķ—Ä–ł–ĺ–ī —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ł—Ā—ā–ĺ—Ä–ł–ł –¶–Ķ–Ĺ—ā—Ä–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ –ź–∑–ł–ł –Ĺ–į—á–ł–Ĺ–į–Ķ—ā—Ā—Ź —Ā–ĺ –≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–ł –Ĺ–ł–∂–Ĺ–Ķ–≥–ĺ –Ņ–į–Ľ–Ķ–ĺ–Ľ–ł—ā–į, –ļ –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–ľ—É –ĺ—ā–Ĺ–ĺ—Ā—Ź—ā—Ā—Ź –ī—Ä–Ķ–≤–Ĺ–Ķ–Ļ—ą–ł–Ķ –ĺ—Ä—É–ī–ł—Ź. –Ě–į–ł–Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ķ –ł–∑–≤–Ķ—Ā—ā–Ĺ—č–Ļ –Ņ–į–ľ—Ź—ā–Ĺ–ł–ļ —ć—ā–ĺ–≥–ĺ –Ņ–Ķ—Ä–ł–ĺ–ī–į –ĺ–Ī–Ĺ–į—Ä—É–∂–Ķ–Ĺ –≤ –ī–ĺ–Ľ–ł–Ĺ–Ķ –°–ĺ–į–Ĺ –≤ –ü–į–ļ–ł—Ā—ā–į–Ĺ–Ķ: –Ĺ–į—Ö–ĺ–ī–ļ–ł –ī–į—ā–ł—Ä—É—é—ā—Ā—Ź 1,4‚ÄĒ1,2 –ľ–Ľ–Ĺ –Ľ–Ķ—ā –Ĺ–į–∑–į–ī. –ü–į–Ľ–Ķ–ĺ–Ľ–ł—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–į—Ź —Ā—ā–ĺ—Ź–Ĺ–ļ–į –ö—É–Ľ—Ć–ī–į—Ä–į —É –ļ–ł—ą–Ľ–į–ļ–į –õ–į—Ö—É—ā–ł –•–ĺ–≤–į–Ľ–ł–Ĺ–≥—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ —Ä–į–Ļ–ĺ–Ĺ–į –Ę–į–ī–∂–ł–ļ–ł—Ā—ā–į–Ĺ–į –ł–ľ–Ķ–Ķ—ā –≤–ĺ–∑—Ä–į—Ā—ā 800 —ā—č—Ā. –Ľ–Ķ—ā. –°—ā–ĺ—Ź–Ĺ–ļ–ł –•–ĺ–Ĺ–į–ļ–ĺ II, –ě–Ī–ł-–ú–į–∑–į—Ä-6 –ī–į—ā–ł—Ä—É—é—ā—Ā—Ź –≤–ĺ–∑—Ä–į—Ā—ā–ĺ–ľ 600‚ÄĒ900 —ā—č—Ā. –Ľ. –Ĺ., —Ā—ā–ĺ—Ź–Ĺ–ļ–į –ö–ĺ—ą–ļ—É—Ä–≥–į–Ĺ-1 ‚ÄĒ –≤–ĺ–∑—Ä–į—Ā—ā–ĺ–ľ 400‚ÄĒ500 —ā—č—Ā. –Ľ–Ķ—ā[1]. –í –ö–į–∑–į—Ö—Ā—ā–į–Ĺ–Ķ –ļ –Ĺ–ł–∂–Ĺ–Ķ–ľ—É –Ņ–į–Ľ–Ķ–ĺ–Ľ–ł—ā—É –ĺ—ā–Ĺ–ĺ—Ā—Ź—ā—Ā—Ź —Ā—ā–ĺ—Ź–Ĺ–ļ–ł –£—ą–Ī—É–Ľ—É–ļ I –ł –£—ą–Ī—É–Ľ—É–ļ II –≤ —Ä–į–Ļ–ĺ–Ĺ–Ķ –ú–į–Ľ–ĺ–≥–ĺ –ö–į—Ä–į—ā–į—É, –ļ —Ä–į–Ĺ–Ĺ–Ķ–į—ą–Ķ–Ľ—Ć—Ā–ļ–ĺ–ľ—É –Ņ–Ķ—Ä–ł–ĺ–ī—É ‚ÄĒ —Ā—ā–ĺ—Ź–Ĺ–ļ–ł –≤ —É—Ä–ĺ—á–ł—Č–į—Ö –Ď–ĺ—Ä—č–ļ–į–∑–≥–į–Ĺ, –®–į–Ī–į–ļ—ā—č, –Ę–į–Ĺ–ł—Ä–ļ–į–∑–≥–į–Ĺ, –ö—č–∑—č–Ľ—ā–į—É, –ź–ļ–ļ–ĺ–Ľ—Ć 1, –ö–į–∑–į–Ĺ–≥–į–Ņ. –í –Ę–į–ī–∂–ł–ļ–ł—Ā—ā–į–Ĺ–Ķ –≤ –ö–į—Ä–į—ā–į—É I –ł –õ–į—Ö—É—ā–ł I –ĺ–Ī–Ĺ–į—Ä—É–∂–Ķ–Ĺ–ĺ –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ķ 2000 –Ņ—Ä–Ķ–ī–ľ–Ķ—ā–ĺ–≤, –ī–į—ā–ł—Ä—É–Ķ–ľ—č—Ö –ĺ–ļ–ĺ–Ľ–ĺ 300‚ÄĒ200 —ā—č—Ā—Ź—á –Ľ–Ķ—ā –Ĺ–į–∑–į–ī[2]. –í –£–∑–Ī–Ķ–ļ–ł—Ā—ā–į–Ĺ–Ķ –≤ –Ņ–Ķ—Č–Ķ—Ä–Ķ –Ę–Ķ—ą–ł–ļ-–Ę–į—ą –Ī—č–Ľ–ł –ĺ–Ī–Ĺ–į—Ä—É–∂–Ķ–Ĺ—č –ĺ—Ā—ā–į–Ĺ–ļ–ł –Ĺ–Ķ–į–Ĺ–ī–Ķ—Ä—ā–į–Ľ—Ć—Ü–į, –į –≤ –≥—Ä–ĺ—ā–Ķ –ě–Ī–ł-–†–į—Ö–ľ–į—ā –Ī—č–Ľ–ł –Ĺ–į–Ļ–ī–Ķ–Ĺ—č –ĺ—Ā—ā–į–Ĺ–ļ–ł –ľ–į–Ľ—Ć—á–ł–ļ–į 9‚ÄĒ12 –Ľ–Ķ—ā, –Ņ–ĺ—Ö–ĺ–∂–Ķ–≥–ĺ –ł –Ĺ–į –Ĺ–Ķ–į–Ĺ–ī–Ķ—Ä—ā–į–Ľ—Ć—Ü–į, –ł –Ĺ–į —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ–į —Ä–į–∑—É–ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ. –í –Ę–į–ī–∂–ł–ļ–ł—Ā—ā–į–Ĺ–Ķ –Ĺ–į –ľ—É—Ā—ā—Ć–Ķ—Ä—Ā–ļ–ĺ–Ļ —Ā—ā–ĺ—Ź–Ĺ–ļ–Ķ –•—É–ī–∂–ł, –ī–į—ā–ł—Ä—É–Ķ–ľ–ĺ–Ļ –≤–ĺ–∑—Ä–į—Ā—ā–ĺ–ľ 42 —ā—č—Ā. –Ľ. –Ĺ., –Ĺ–į–Ļ–ī–Ķ–Ĺ –∑—É–Ī, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ļ –Ņ–ĺ –ľ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—é –ź. –ź. –ó—É–Ī–ĺ–≤–į –ł –≠. –Ę—Ä–ł–Ĺ–ļ–į—É—Ā–į –Ņ—Ä–ł–Ĺ–į–ī–Ľ–Ķ–∂–į–Ľ –Ĺ–Ķ –Ĺ–Ķ–į–Ĺ–ī–Ķ—Ä—ā–į–Ľ—Ć—Ü—É, –į –į—Ä—Ö–į–ł—á–Ĺ–ĺ–ľ—É Homo sapiens sapiens[3][4][5][6]. –ö–į–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ –≤–Ķ–ļ–Ě–į–ł–Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ķ —Ä–į–Ĺ–Ĺ–ł–Ķ –Ĺ–į—Ö–ĺ–ī–ļ–ł, —Ā–≤—Ź–∑–į–Ĺ–Ĺ—č–Ķ —Ā —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ–ĺ–ľ —Ā–ĺ–≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —ā–ł–Ņ–į, –Ī—č–Ľ–ł —Ā–ī–Ķ–Ľ–į–Ĺ—č –≤ 1975 –≥–ĺ–ī—É –≤–ĺ –í–Ĺ—É—ā—Ä–Ķ–Ĺ–Ĺ–Ķ–Ļ –ú–ĺ–Ĺ–≥–ĺ–Ľ–ł–ł. –ź—Ä—Ö–Ķ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ķ —Ā–≤–ł–ī–Ķ—ā–Ķ–Ľ—Ć—Ā—ā–≤–į –Ņ—Ä–ł—Ā—É—ā—Ā—ā–≤–ł—Ź –Ľ—é–ī–Ķ–Ļ –≤ –ī–į–Ĺ–Ĺ–ĺ–ľ —Ä–Ķ–≥–ł–ĺ–Ĺ–Ķ –Ĺ–Ķ–ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ—á–ł—Ā–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č. –†—Ź–ī –ł—Ā—Ā–Ľ–Ķ–ī–ĺ–≤–į–Ĺ–ł–Ļ —É–ļ–į–∑—č–≤–į—é—ā –Ĺ–į –¶–Ķ–Ĺ—ā—Ä–į–Ľ—Ć–Ĺ—É—é –ź–∑–ł—é –ļ–į–ļ –Ĺ–į —Ä–Ķ–≥–ł–ĺ–Ĺ, –ĺ—ā–ļ—É–ī–į –Ľ—é–ī–ł, —Ā–ļ–ĺ—Ä–Ķ–Ķ –≤—Ā–Ķ–≥–ĺ, –Ņ–ĺ–∑–ī–Ĺ–Ķ–Ķ –∑–į—Ā–Ķ–Ľ–ł–Ľ–ł –ē–≤—Ä–ĺ–Ņ—É, –°–ł–Ī–ł—Ä—Ć –ł –°–Ķ–≤–Ķ—Ä–Ĺ—É—é –ź–ľ–Ķ—Ä–ł–ļ—É[7]. –í. –ź. –†–į–Ĺ–ĺ–≤ –Ņ–ĺ–ī—Ä–į–∑–ī–Ķ–Ľ—Ź–Ľ —ć–Ņ–ł–Ņ–į–Ľ–Ķ–ĺ–Ľ–ł—ā –¶–Ķ–Ĺ—ā—Ä–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ –ź–∑–ł–ł –Ĺ–į –ľ–į—Ä–ļ–į–Ĺ—Ā—É–Ļ—Ā–ļ—É—é –ł –Ī–Ķ—ą–ļ–Ķ–Ĺ—ā—Ā–ļ—É—é –ļ—É–Ľ—Ć—ā—É—Ä—č, –ľ–Ķ–∑–ĺ–Ľ–ł—ā —Ä–Ķ–≥–ł–ĺ–Ĺ–į –ĺ–Ĺ –Ņ–ĺ–ī—Ä–į–∑–ī–Ķ–Ľ—Ź–Ľ –Ĺ–į –ľ–Ķ–∑–ĺ–Ľ–ł—ā –í–ĺ—Ā—ā–ĺ—á–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ę—É—Ä–ļ–ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ā—ā–į–Ĺ–į (–Ē–į–ľ-–Ē–į–ľ-–ß–Ķ—ą–ľ–Ķ-1, –Ē–į–ľ-–Ē–į–ľ-–ß–Ķ—ą–ľ–Ķ-12, –Ē–∂–Ķ–Ī–Ķ–Ľ) –ł –ľ–Ķ–∑–ĺ–Ľ–ł—ā –ģ–∂–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ę–į–ī–∂–ł–ļ–ł—Ā—ā–į–Ĺ–į (–Ę—É—ā–ļ–į—É–Ľ, –Ē–į—Ä–į–Ļ-–®—É—Ä, –ě–Ī–ł-–ö–ł–ł–ļ, –ß–ł–Ľ—Ć-–ß–ĺ—Ä-–ß–į—ą–ľ–į)[8]. –ü–Ķ—Ä–Ķ—Ö–ĺ–ī –ļ –∑–Ķ–ľ–Ľ–Ķ–ī–Ķ–Ľ–ł—é–í–Ņ–Ľ–ĺ—ā—Ć –Ņ—Ä–ł–ľ–Ķ—Ä–Ĺ–ĺ –ī–ĺ 10 000 –≥–ĺ–ī–į –ī–ĺ –Ĺ. —ć. –Ņ–Ķ—Ä–≤—č–Ķ –ĺ–Ī–ł—ā–į—ā–Ķ–Ľ–ł –¶–Ķ–Ĺ—ā—Ä–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ –ź–∑–ł–ł –∑–į–Ĺ–ł–ľ–į–Ľ–ł—Ā—Ć –ĺ—Ö–ĺ—ā–ĺ–Ļ –ł —Ā–ĺ–Ī–ł—Ä–į—ā–Ķ–Ľ—Ć—Ā—ā–≤–ĺ–ľ. –ü–ĺ—Ā—ā–Ķ–Ņ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ –ĺ–Ĺ–ł —Ā—ā–į–Ľ–ł –Ņ–Ķ—Ä–Ķ—Ö–ĺ–ī–ł—ā—Ć –ļ –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–≤–ĺ–ī—Ź—Č–Ķ–Ļ —ć–ļ–ĺ–Ĺ–ĺ–ľ–ł–ļ–Ķ. –í 6 —ā—č—Ā—Ź—á–Ķ–Ľ–Ķ—ā–ł–ł –ī–ĺ –Ĺ. —ć., –ļ–ĺ–≥–ī–į –ĺ—Ö–ĺ—ā–Ĺ–ł–ļ–ł-—Ā–ĺ–Ī–ł—Ä–į—ā–Ķ–Ľ–ł –Ķ—Č—Ď –Ņ—Ä–ĺ–ī–ĺ–Ľ–∂–į–Ľ–ł –Ĺ–į—Ā–Ķ–Ľ—Ź—ā—Ć –Ņ–Ķ—Č–Ķ—Ä—č, –ĺ—Ā–Ķ–ī–Ľ—č–Ķ –∑–Ķ–ľ–Ľ–Ķ–ī–Ķ–Ľ—Ć—Ü—č –Ĺ–į—á–į–Ľ–ł —Ā–ĺ–ĺ—Ä—É–∂–į—ā—Ć —Ā–≤–ĺ–ł –Ņ–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ź–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –Ņ–ĺ—Ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź. –ě—Ā—ā–į—ā–ļ–ł –Ņ–ĺ–ī–ĺ–Ī–Ĺ—č—Ö –Ņ–ĺ—Ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ļ –ĺ–Ī–Ĺ–į—Ä—É–∂–Ķ–Ĺ—č –≤ –Ē–∂–Ķ–Ļ—ā—É–Ĺ–Ķ –Ī–Ľ–ł–∑ –ź—ą—Ö–į–Ī–į–ī–į –≤ –Ę—É—Ä–ļ–ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ā—ā–į–Ĺ–Ķ. –í –ĺ–ī–Ĺ–ĺ–ľ –ł–∑ —ā–į–ļ–ł—Ö –Ņ–ĺ—Ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ļ –ł–ľ–Ķ–Ľ–ĺ—Ā—Ć –ĺ–ļ–ĺ–Ľ–ĺ 30 –ī–ĺ–ľ–ĺ–≤, –≤ –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č—Ö –ľ–ĺ–≥–Ľ–ĺ –∂–ł—ā—Ć –ī–ĺ 200 —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ. –Ė–ł—ā–Ķ–Ľ–ł –Ņ–ĺ—Ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ļ –ī–∂–Ķ–Ļ—ā—É–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ļ—É–Ľ—Ć—ā—É—Ä—č –ļ—É–Ľ—Ć—ā–ł–≤–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ľ–ł —Ź—á–ľ–Ķ–Ĺ—Ć –ł –Ņ—ą–Ķ–Ĺ–ł—Ü—É, –≤–Ľ–į–ī–Ķ–Ľ–ł –ł—Ā–ļ—É—Ā—Ā—ā–≤–ĺ–ľ –ł—Ä—Ä–ł–≥–į—Ü–ł–ł. –ö–ĺ–∑–į –ļ —ā–ĺ–ľ—É –≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–ł —É–∂–Ķ –Ī—č–Ľ–į –ĺ–ī–ĺ–ľ–į—ą–Ĺ–Ķ–Ĺ–į, –į –ĺ–≤—Ü—č –ĺ—Ā—ā–į–≤–į–Ľ–ł—Ā—Ć –ī–ł–ļ–ł–ľ–ł. –Ě–Ķ–∑–į–ī–ĺ–Ľ–≥–ĺ –ī–ĺ –ī–∂–Ķ–Ļ—ā—É–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–Ļ —ć–Ņ–ĺ—Ö–ł, –≤ 7 —ā—č—Ā—Ź—á–Ķ–Ľ–Ķ—ā–ł–ł –ī–ĺ –Ĺ. —ć., –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–ĺ—ą–Ľ–į –ľ–ł–≥—Ä–į—Ü–ł—Ź —Ā –Ď–Ľ–ł–∂–Ĺ–Ķ–≥–ĺ –í–ĺ—Ā—ā–ĺ–ļ–į –≤ —Ä–Ķ–≥–ł–ĺ–Ĺ –ö–į—Ā–Ņ–ł–Ļ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ľ–ĺ—Ä—Ź. –° —Ā–ĺ–Ī–ĺ–Ļ –ľ–ł–≥—Ä–į–Ĺ—ā—č –Ņ—Ä–ł–≤–Ķ–Ľ–ł –ĺ–ī–ĺ–ľ–į—ą–Ĺ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č—Ö –ĺ–≤–Ķ—Ü –ł –ļ–ĺ–∑. –≠—ā–ł –Ľ—é–ī–ł –∂–ł–Ľ–ł –≤ —Ā–Ķ–∑–ĺ–Ĺ–Ĺ—č—Ö –∂–ł–Ľ–ł—Č–į—Ö –≤ –Ņ–Ķ—Č–Ķ—Ä–į—Ö, —ā–į–ļ–ł—Ö, –ļ–į–ļ –Ē–∂–Ķ–Ī–Ķ–Ľ –≤ –Ď–ĺ–Ľ—Ć—ą–ĺ–ľ –Ď–į–Ľ—Ö–į–Ĺ–Ķ –ł–Ľ–ł –Ē–į–ľ-–Ē–į–ľ-–ß–į—ą–ľ–Ķ II –≤ –ü—Ä–ł–ļ–į—Ā–Ņ–ł–ł (–Ę—É—Ä–ļ–ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź)[9]. –ü–ĺ –Ņ—Ä–ł—Ā—ā—Ä–į—Ā—ā–Ĺ–ĺ–ľ—É –ľ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—é –Ď–Ķ—Ä–Ĺ–į—Ä–į –°–Ķ—Ä–∂–į–Ĺ–į[10], —ć—ā–ĺ –Ī—č–Ľ–ł –Ĺ–ĺ—Ā–ł—ā–Ķ–Ľ–ł —Ā–Ķ–ľ–ł—ā–ĺ-—Ö–į–ľ–ł—ā—Ā–ļ–ł—Ö —Ź–∑—č–ļ–ĺ–≤. –ú–ł–≥—Ä–ł—Ä—É—Ź –Ĺ–į —Ā–Ķ–≤–Ķ—Ä –≤–Ņ–Ľ–ĺ—ā—Ć –ī–ĺ –ß—Ď—Ä–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ľ–ĺ—Ä—Ź, –ĺ–Ĺ–ł –Ņ–ĺ—Ā—ā–Ķ–Ņ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ —Ā–ľ–Ķ—ą–į–Ľ–ł—Ā—Ć —Ā –į–≤—ā–ĺ—Ö—ā–ĺ–Ĺ–į–ľ–ł, —Ā—Ä–Ķ–ī–ł –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č—Ö –Ī—č–Ľ–ł –ł –Ņ—Ä–ĺ—ā–ĺ–ł–Ĺ–ī–ĺ–Ķ–≤—Ä–ĺ–Ņ–Ķ–Ļ—Ü—č. –í 6‚ÄĒ4 —ā—č—Ā—Ź—á–Ķ–Ľ–Ķ—ā–ł—Ź—Ö –ī–ĺ –Ĺ. —ć. –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą—É—é —á–į—Ā—ā—Ć –∑–į–Ņ–į–ī–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ę—É—Ä–ļ–Ķ—Ā—ā–į–Ĺ–į –∑–į–Ĺ–ł–ľ–į–Ľ–į –ļ–Ķ–Ľ—Ć—ā–Ķ–ľ–ł–Ĺ–į—Ä—Ā–ļ–į—Ź –ļ—É–Ľ—Ć—ā—É—Ä–į. –ē—Ď –Ľ—é–ī–ł –ł—Ā–Ņ–ĺ–Ľ—Ć–∑–ĺ–≤–į–Ľ–ł —ā—É –∂–Ķ —ā–Ķ—Ö–Ĺ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—é –ĺ–Ī—Ä–į–Ī–ĺ—ā–ļ–ł –ļ—Ä–Ķ–ľ–Ĺ—Ź, —á—ā–ĺ –ł –Ľ—é–ī–ł –Ē–∂–Ķ–Ļ—ā—É–Ĺ–į, –ĺ–ī–Ĺ–į–ļ–ĺ –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–≤–ĺ–ī–ł–Ľ–ł –Ņ—Ä–Ķ–∂–ī–Ķ –≤—Ā–Ķ–≥–ĺ –Ĺ–į–ļ–ĺ–Ĺ–Ķ—á–Ĺ–ł–ļ–ł —Ā—ā—Ä–Ķ–Ľ, –į –Ĺ–Ķ –ļ–į–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ķ —Ā–Ķ—Ä–Ņ—č. –ě–Ĺ–ł –ĺ—Ö–ĺ—ā–ł–Ľ–ł—Ā—Ć –Ĺ–į –≥–į–∑–Ķ–Ľ—Ć –ł –ļ—É–Ľ–į–Ĺ–į, —ā–į–ļ–∂–Ķ –∑–į–Ĺ–ł–ľ–į–Ľ–ł—Ā—Ć —Ä—č–Ī–ĺ–Ľ–ĺ–≤—Ā—ā–≤–ĺ–ľ. –ě–Ĺ–ł –∂–ł–Ľ–ł –≤ —Ā–Ķ–∑–ĺ–Ĺ–Ĺ—č—Ö –Ņ–ĺ—Ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź—Ö –Ī–Ľ–ł–∑ –ł—Ā—ā–ĺ—á–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤ –≤–ĺ–ī—č –≤ –Ņ–ĺ–Ľ—É–Ņ–ĺ–ī–∑–Ķ–ľ–Ĺ—č—Ö –∂–ł–Ľ–ł—Č–į—Ö –ł–Ľ–ł –≤ –ļ—Ä—É–Ņ–Ĺ—č—Ö –∑–ī–į–Ĺ–ł—Ź—Ö –Ņ–Ľ–ĺ—Č–į–ī—Ć—é –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ķ 300 –ľ¬≤. –ź—Ä—Ö–Ķ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł –ĺ–Ī–Ĺ–į—Ä—É–∂–ł–Ľ–ł –ļ–ĺ—Ā—ā–Ĺ—č–Ķ –ĺ—Ā—ā–į–Ĺ–ļ–ł –≤–Ķ—Ä–Ī–Ľ—é–ī–ĺ–≤, –ļ–ĺ—Ä–ĺ–≤ –ł –ī–ł–ļ–ł—Ö –Ľ–ĺ—ą–į–ī–Ķ–Ļ. –ė—Ā–Ņ–ĺ–Ľ—Ć–∑–ĺ–≤–į–Ľ–į—Ā—Ć –Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā–į—Ź –ļ–Ķ—Ä–į–ľ–ł–ļ–į —Ā —Ä–ĺ—Ā–Ņ–ł—Ā—Ć—é –ł–Ľ–ł –Ĺ–į—Ā–Ķ—á–Ĺ–ĺ–Ļ –ī–Ķ–ļ–ĺ—Ä–į—Ü–ł–Ķ–Ļ. –í. –Ě. –Ē–į–Ĺ–ł–Ľ–Ķ–Ĺ–ļ–ĺ –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ņ–ĺ–Ľ–į–≥–į–Ľ, —á—ā–ĺ –Ľ—é–ī–ł –ī–∂–Ķ–Ī–Ķ–Ľ—Ć—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ļ—É–Ľ—Ć—ā—É—Ä—č –Ņ–Ķ—Ä–Ķ—Ā–Ķ–Ľ–ł–Ľ–ł—Ā—Ć —Ā –∑–Ķ–ľ–Ķ–Ľ—Ć –Ĺ–į —é–≥–ĺ-–≤–ĺ—Ā—ā–ĺ–ļ–Ķ –ĺ—ā –ö–į—Ā–Ņ–ł–Ļ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ľ–ĺ—Ä—Ź, —á—ā–ĺ–Ī—č –ĺ–Ī–ĺ—Ā–Ĺ–ĺ–≤–į—ā—Ć—Ā—Ź –Ĺ–į –í–ĺ–Ľ–≥–Ķ, –≤ —Ā–≤—Ź–∑–ł —Ā –ī–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ–ľ —Ā–ĺ —Ā—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ—č –Ľ—é–ī–Ķ–Ļ –ļ–Ķ–Ľ—Ć—ā–Ķ–ľ–ł–Ĺ–į—Ä—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ļ—É–Ľ—Ć—ā—É—Ä—č, –ł –ĺ–Ĺ –∂–Ķ –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ņ–ĺ–Ľ–į–≥–į–Ķ—ā, —á—ā–ĺ –Ī—č–Ľ–ĺ –ī–≤–Ķ –≤–ĺ–Ľ–Ĺ—č –ľ–ł–≥—Ä–į—Ü–ł–ł. –†—Ź–ī –ł—Ā—Ā–Ľ–Ķ–ī–ĺ–≤–į—ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ļ —Ā—á–ł—ā–į–Ķ—ā —ć—ā—É –ļ—É–Ľ—Ć—ā—É—Ä—É —Ä–ĺ–ī—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –ļ—É–Ľ—Ć—ā—É—Ä–Ķ —Ź–ľ–ĺ—á–Ĺ–ĺ-–≥—Ä–Ķ–Ī–Ķ–Ĺ—á–į—ā–ĺ–Ļ –ļ–Ķ—Ä–į–ľ–ł–ļ–ł –ł –ĺ—ā–Ĺ–ĺ—Ā—Ź—ā –ļ –ļ—Ä—É–≥—É —Ą–ł–Ĺ–Ĺ–ĺ-—É–≥–ĺ—Ä—Ā–ļ–ł—Ö –Ĺ–į—Ä–ĺ–ī–ĺ–≤[11]

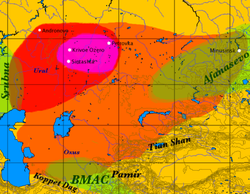

–ú–Ķ–ī–Ĺ—č–Ļ –≤–Ķ–ļ–í 5 —ā—č—Ā—Ź—á–Ķ–Ľ–Ķ—ā–ł–ł –ī–ĺ –Ĺ. —ć. –Ņ–Ľ–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–į, –Ņ—Ä–ĺ–ł—Ā—Ö–ĺ–ī–ł–≤—ą–ł–Ķ —Ā —ā–Ķ—Ä—Ä–ł—ā–ĺ—Ä–ł–ł —Ü–Ķ–Ĺ—ā—Ä–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ė—Ä–į–Ĺ–į, –ĺ–Ī–ĺ—Ā–Ĺ–ĺ–≤–į–Ľ–ł—Ā—Ć –Ĺ–į —é–≥–Ķ –Ę—É—Ä–ļ–ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ā—ā–į–Ĺ–į. –í–ĺ–∑–Ĺ–ł–ļ–Ľ–į –Ĺ–ĺ–≤–į—Ź –ļ—É–Ľ—Ć—ā—É—Ä–į –Ě–į–ľ–į–∑–≥–į-–Ę–Ķ–Ņ–Ķ. –ü–ĺ —Ā–≤–ĺ–Ķ–ľ—É —Ö–į—Ä–į–ļ—ā–Ķ—Ä—É –ĺ–Ĺ–į –Ī—č–Ľ–į –∑–Ķ–ľ–Ľ–Ķ–ī–Ķ–Ľ—Ć—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ļ, —Ā —Ä–į–∑–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł–Ķ–ľ —Ä–ĺ–≥–į—ā–ĺ–≥–ĺ —Ā–ļ–ĺ—ā–į –ł —Ā–≤–ł–Ĺ–Ķ–Ļ –ł —ā–ļ–į—á–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ–ľ. –ó–ī–Ķ—Ā—Ć –Ņ–ĺ—Ź–≤–ł–Ľ–į—Ā—Ć –ľ–Ķ–ī–Ĺ–į—Ź –ľ–Ķ—ā–į–Ľ–Ľ—É—Ä–≥–ł—Ź. –Ď–Ľ–ł–∂–Ķ –ļ –ļ–ĺ–Ĺ—Ü—É 4 —ā—č—Ā—Ź—á–Ķ–Ľ–Ķ—ā–ł—Ź –ī–ĺ –Ĺ. —ć. –ĺ–Ī—Č–ł–Ĺ—č –ī–į–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –ļ—É–Ľ—Ć—ā—É—Ä—č —É—Ā—ā–į–Ĺ–ĺ–≤–ł–Ľ–ł –ļ–ĺ–Ĺ—ā–į–ļ—ā—č —Ā —ā–Ķ—Ä—Ä–ł—ā–ĺ—Ä–ł–Ķ–Ļ –ė—Ä–į–Ĺ–į –ł —Ā–Ķ–≤–Ķ—Ä–ĺ–ľ –ī–ĺ–Ľ–ł–Ĺ—č –ė–Ĺ–ī–į. –ü–ĺ—Ā—ā–Ķ–Ņ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ –ĺ–Ĺ–ł —Ä–į—Ā–Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā—Ä–į–Ĺ—Ź–Ľ–ł—Ā—Ć –Ĺ–į –≤–ĺ—Ā—ā–ĺ–ļ, –į–≥—Ä–į—Ä–Ĺ—č–Ķ –Ņ–ĺ—Ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź –Ņ–ĺ—Ź–≤–ł–Ľ–ł—Ā—Ć –Ĺ–į —ā–Ķ—Ä—Ä–ł—ā–ĺ—Ä–ł–ł –Ę–į–ī–∂–ł–ļ–ł—Ā—ā–į–Ĺ–į (–Ņ–į–ľ—Ź—ā–Ĺ–ł–ļ –°–į—Ä–į–∑–ľ). –ü–ĺ—Ź–≤–ł–Ľ–ł—Ā—Ć –Ņ–Ķ—Ä–≤—č–Ķ –ļ–ĺ–Ľ—Ď—Ā–Ĺ—č–Ķ —ā—Ä–į–Ĺ—Ā–Ņ–ĺ—Ä—ā–Ĺ—č–Ķ —Ā—Ä–Ķ–ī—Ā—ā–≤–į, –Ņ—Ä–ĺ–ł—Ā—Ö–ĺ–ī–ł–≤—ą–ł–Ķ, –ĺ—á–Ķ–≤–ł–ī–Ĺ–ĺ, —Ā –Ď–Ľ–ł–∂–Ĺ–Ķ–≥–ĺ –í–ĺ—Ā—ā–ĺ–ļ–į. –ö—É–Ľ—Ć—ā—É—Ä–į –Ě–į–ľ–į–∑–≥–į-—ā–Ķ–Ņ–Ķ –ī–ĺ—Ā—ā–ł–≥–Ľ–į –į–Ņ–ĺ–≥–Ķ—Ź –≤ —Ā–Ķ—Ä–Ķ–ī–ł–Ĺ–Ķ 3 —ā—č—Ā—Ź—á–Ķ–Ľ–Ķ—ā–ł—Ź –ī–ĺ –Ĺ. —ć. –≤–ľ–Ķ—Ā—ā–Ķ —Ā –Ņ–ĺ—Ź–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ–ľ –Ī—Ä–ĺ–Ĺ–∑—č –ł —Ä–į–∑–≤–ł—ā–ł–Ķ–ľ –Ņ–ĺ–ī–Ľ–ł–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —É—Ä–Ī–į–Ĺ–ł–∑–ľ–į. –ě–Ĺ–į –ł–∑–≤–Ķ—Ā—ā–Ĺ–į –Ņ–ĺ —ā–į–ļ–ł–ľ –į—Ä—Ö–Ķ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–ľ –Ņ–į–ľ—Ź—ā–Ĺ–ł–ļ–į–ľ, –ļ–į–ļ –ź–Ľ—ā—č–Ĺ-–ī–Ķ–Ņ–Ķ –ł–Ľ–ł –•–į–Ņ—É–∑-–ī–Ķ–Ņ–Ķ. –í –Ņ–ĺ—Ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–ł –ź–Ľ—ā—č–Ĺ-–ī–Ķ–Ņ–Ķ –Ī—č–Ľ –≤—Ö–ĺ–ī —Ä–į–∑–ľ–Ķ—Ä–ĺ–ľ –≤ 15 –ľ–Ķ—ā—Ä–ĺ–≤; –ł–ľ–Ķ–Ľ–ĺ—Ā—Ć –ī–≤–Ķ –į–Ľ–Ľ–Ķ–ł, –ĺ–ī–Ĺ–į –ī–Ľ—Ź –Ņ–Ķ—ą–Ķ—Ö–ĺ–ī–ĺ–≤ –ł –ĺ–ī–Ĺ–į ‚ÄĒ –ī–Ľ—Ź –Ņ–ĺ–≤–ĺ–∑–ĺ–ļ. –°–ĺ—Ö—Ä–į–Ĺ–ł–Ľ–ł—Ā—Ć –ł–∑–ĺ–Ī—Ä–į–∂–Ķ–Ĺ–ł—Ź –Ņ–ĺ–≤–ĺ–∑–ĺ–ļ, –∑–į–Ņ—Ä—Ź–∂—Ď–Ĺ–Ĺ—č—Ö –≤–Ķ—Ä–Ī–Ľ—é–ī–į–ľ–ł. –Ē–ĺ–ľ–į —Ā–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ź–Ľ–ł –ł–∑ –Ĺ–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ł—Ö –ļ–ĺ–ľ–Ĺ–į—ā. –ü–ĺ–≥—Ä–Ķ–Ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź –≤ –∑–Ķ–ľ–Ľ–Ķ –Ī—č–Ľ–ł, –ļ–į–ļ –Ņ—Ä–į–≤–ł–Ľ–ĺ, –ļ–ĺ–Ľ–Ľ–Ķ–ļ—ā–ł–≤–Ĺ—č–ľ–ł, –ļ–į–ļ –ł –≤ –Ņ—Ä–Ķ–ī—č–ī—É—Č–ł–Ķ —ć–Ņ–ĺ—Ö–ł, –ĺ–ī–Ĺ–į–ļ–ĺ –ĺ–Ī–Ĺ–į—Ä—É–∂–Ķ–Ĺ—č –ł –ł–Ĺ–ī–ł–≤–ł–ī—É–į–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ķ –∑–į—Ö–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—Ź, –ĺ—Ā–Ĺ–į—Č—Ď–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –Ī–ĺ–≥–į—ā—č–ľ–ł –Ņ–ĺ–≥—Ä–Ķ–Ī–į–Ľ—Ć–Ĺ—č–ľ–ł –ī–į—Ä–į–ľ–ł. –≠—ā–ł –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ–ī–Ĺ–ł–Ķ –Ĺ–į—Ö–ĺ–ī–ł–Ľ–ł—Ā—Ć —Ä—Ź–ī–ĺ–ľ —Ā —Ä–Ķ–Ľ–ł–≥–ł–ĺ–∑–Ĺ—č–ľ —Ā–ĺ–ĺ—Ä—É–∂–Ķ–Ĺ–ł–Ķ–ľ, –Ĺ–į –ĺ—Ā–Ĺ–ĺ–≤–į–Ĺ–ł–ł —á–Ķ–≥–ĺ –ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ņ–ĺ–Ľ–ĺ–∂–ł—ā—Ć, —á—ā–ĺ –Ņ–ĺ—Ö–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –≤ –Ī–ĺ–≥–į—ā—č—Ö –ľ–ĺ–≥–ł–Ľ–į—Ö –Ī—č–Ľ–ł –∂—Ä–Ķ—Ü–į–ľ–ł (–≤ –ĺ—Ā–Ĺ–ĺ–≤–Ĺ–ĺ–ľ –∂–Ķ–Ĺ—Č–ł–Ĺ–į–ľ–ł). –ö—É–Ľ—Ć—ā—É—Ä—č, —Ā—É—Č–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ–≤–į–≤—ą–ł–Ķ –Ĺ–į —ā–Ķ—Ä—Ä–ł—ā–ĺ—Ä–ł–ł –ö–į–∑–į—Ö—Ā—ā–į–Ĺ–į (–≤ –ĺ—Ā–Ĺ–ĺ–≤–Ĺ–ĺ–ľ –Ĺ–į —é–≥–Ķ), —Ā–ĺ—Ö—Ä–į–Ĺ–ł–Ľ–ł —Ā—Ö–ĺ–ī—Ā—ā–≤–ĺ —Ā –ļ–Ķ–Ľ—Ć—ā–Ķ–ľ–ł–Ĺ–į—Ä—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ļ—É–Ľ—Ć—ā—É—Ä–ĺ–Ļ. –ě—Ö–ĺ—ā–į, —Ä—č–Ī–ĺ–Ľ–ĺ–≤—Ā—ā–≤–ĺ, —Ā–ĺ–Ī–ł—Ä–į—ā–Ķ–Ľ—Ć—Ā—ā–≤–ĺ - –ĺ—Ā—ā–į–≤–į–Ľ–ł—Ā—Ć –ĺ—Ā–Ĺ–ĺ–≤–Ĺ—č–ľ–ł –ł—Ā—ā–ĺ—á–Ĺ–ł–ļ–į–ľ–ł –Ņ—Ä–ĺ–Ņ–ł—ā–į–Ĺ–ł—Ź. –Ě–ĺ –Ĺ–į–Ī–Ľ—é–ī–į–Ķ—ā—Ā—Ź –ł —ā–Ķ–Ĺ–ī–Ķ–Ĺ—Ü–ł—Ź –Ņ–ĺ—Ā—ā–Ķ–Ņ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ—Ö–ĺ–ī–į –ļ –ĺ—Ā–Ķ–ī–Ľ–ĺ–Ļ –∂–ł–∑–Ĺ–ł. –í–į–∂–Ĺ—č–ľ –Ņ–į–ľ—Ź—ā–Ĺ–ł–ļ–ĺ–ľ —ā–ĺ–Ļ —ć–Ņ–ĺ—Ö–ł —Ź–≤–Ľ—Ź–Ķ—ā—Ā—Ź –Ņ–ĺ—Ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –Ď–ĺ—ā–į–Ļ –Ĺ–į —Ā–Ķ–≤–Ķ—Ä–Ķ –ö–į–∑–į—Ö—Ā—ā–į–Ĺ–į. –ē–≥–ĺ –ļ—Ä–Ķ–ľ–Ĺ—Ď–≤—č–Ķ –ĺ—Ä—É–ī–ł—Ź –ĺ—ā–Ĺ–ĺ—Ā—Ź—ā—Ā—Ź –ļ 4‚ÄĒ3 —ā—č—Ā—Ź—á–Ķ–Ľ–Ķ—ā–ł—Ź–ľ –ī–ĺ –Ĺ. —ć. –Ē–ĺ–ľ–į –Ī—č–Ľ–ł –Ņ–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ź–Ĺ–Ĺ—č–ľ–ł, –Ņ–ĺ–Ľ—É–Ņ–ĺ–ī–∑–Ķ–ľ–Ĺ—č–ľ–ł, —Ā –ī–Ķ—Ä–Ķ–≤—Ź–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –ļ—Ä—č—ą–Ķ–Ļ. –ě–Ī–Ĺ–į—Ä—É–∂–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –ļ–ĺ—Ā—ā–Ĺ—č–Ķ –ĺ—Ā—ā–į–Ĺ–ļ–ł –∂–ł–≤–ĺ—ā–Ĺ—č—Ö –Ĺ–į 99 % –Ī—č–Ľ–ł –Ľ–ĺ—ą–į–ī–ł–Ĺ—č–ľ–ł. –õ—é–ī–ł –Ď–ĺ—ā–į—Ź –ĺ—Ö–ĺ—ā–ł–Ľ–ł—Ā—Ć –Ĺ–į –Ĺ–ł—Ö, –Ņ–ĺ—Ā—ā–Ķ–Ņ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ –Ĺ–į—á–ł–Ĺ–į—Ź –ł—Ö –Ņ—Ä–ł—Ä—É—á–į—ā—Ć. –í–ĺ–∑–ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ –Ĺ–į—É—á–ł–Ľ–ł—Ā—Ć –Ĺ–į –Ĺ–ł—Ö –Ķ–∑–ī–ł—ā—Ć. –ü—Ä–ł–Ī—č—ā–ł–Ķ –ł–Ĺ–ī–ĺ–Ķ–≤—Ä–ĺ–Ņ–Ķ–Ļ—Ā–ļ–ł—Ö –Ņ–Ľ–Ķ–ľ—Ď–Ĺ –ě–ī–ĺ–ľ–į—ą–Ĺ–ł–≤–į–Ĺ–ł–Ķ –Ľ–ĺ—ą–į–ī–ł –ĺ—Ā—É—Č–Ķ—Ā—ā–≤–ł–Ľ–ł –≤ 5 —ā—č—Ā. –ī–ĺ –Ĺ. —ć. –Ņ—Ä–ĺ—ā–ĺ–ł–Ĺ–ī–ĺ–Ķ–≤—Ä–ĺ–Ņ–Ķ–Ļ—Ü—č. –ě–Ĺ–ł —Ā–ĺ–∑–ī–į–Ľ–ł –ļ—É—Ä–≥–į–Ĺ–Ĺ—É—é –ļ—É–Ľ—Ć—ā—É—Ä—É, –Ĺ–į–∑–≤–į–Ĺ–Ĺ—É—é —ā–į–ļ –Ņ–ĺ —Ą–ĺ—Ä–ľ–Ķ –Ņ–ĺ–≥—Ä–Ķ–Ī–Ķ–Ĺ–ł–Ļ. –ß–į—Ā—ā—Ć –ł—Ö –ľ–ł–≥—Ä–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ľ–į –≤ 4 —ā—č—Ā. –ī–ĺ –Ĺ. —ć. —Ā —é–≥–į –†–ĺ—Ā—Ā–ł–ł –≤–Ņ–Ľ–ĺ—ā—Ć –ī–ĺ —é–∂–Ĺ–ĺ–Ļ –°–ł–Ī–ł—Ä–ł –Ņ–ĺ —Ā—Ä–Ķ–ī–Ĺ–Ķ–ľ—É —ā–Ķ—á–Ķ–Ĺ–ł—é –ē–Ĺ–ł—Ā–Ķ—Ź, –≥–ī–Ķ –ĺ—Ā–Ĺ–ĺ–≤–į–Ľ–ł –į—Ą–į–Ĺ–į—Ā—Ć–Ķ–≤—Ā–ļ—É—é –ļ—É–Ľ—Ć—ā—É—Ä—É, —Ā—É—Č–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ–≤–į–≤—ą—É—é –≤ 3 —ā—č—Ā. –ī–ĺ –Ĺ. —ć. –ü—Ä–Ķ–ī–Ņ–ĺ–Ľ–į–≥–į–Ķ—ā—Ā—Ź, —á—ā–ĺ –Ĺ–ĺ—Ā–ł—ā–Ķ–Ľ–ł –į—Ą–į–Ĺ–į—Ā—Ć–Ķ–≤—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ļ—É–Ľ—Ć—ā—É—Ä—č –Ī—č–Ľ–ł –Ņ—Ä–Ķ–ī–ļ–į–ľ–ł —ā–ĺ—Ö–į—Ä–ĺ–≤. –Ď–Ľ–ł–∂–Ķ –ļ 2000 –≥. –ī–ĺ –Ĺ. —ć. –ĺ–Ĺ–ł –ĺ–Ī–ĺ—Ā–Ĺ–ĺ–≤–į–Ľ–ł—Ā—Ć –≤ –Ę–į—Ä–ł–ľ—Ā–ļ–ĺ–ľ –Ī–į—Ā—Ā–Ķ–Ļ–Ĺ–Ķ, –≤–ĺ–ļ—Ä—É–≥ –Ņ—É—Ā—ā—č–Ĺ–ł –Ę–į–ļ–Ľ–į-–ú–į–ļ–į–Ĺ. –≠—ā–į –ļ—Ä–į–Ļ–Ĺ–Ķ –∑–į—Ā—É—ą–Ľ–ł–≤–į—Ź —ā–Ķ—Ä—Ä–ł—ā–ĺ—Ä–ł—Ź, –Ņ–ĺ-–≤–ł–ī–ł–ľ–ĺ–ľ—É, –Ī—č–Ľ–į –Ņ–ĺ—á—ā–ł –Ņ—É—Ā—ā—č–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –ī–ĺ –ł—Ö –Ņ—Ä–ł–Ī—č—ā–ł—Ź: –Ĺ–į—Ä—Ź–ī—É —Ā –Ĺ–Ķ–ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–ľ–ł –ĺ—Ā—ā—Ä–ĺ–≤–į–ľ–ł –Ę–ł—Ö–ĺ–≥–ĺ –ĺ–ļ–Ķ–į–Ĺ–į, —ć—ā–ĺ –Ī—č–Ľ–ĺ –ĺ–ī–Ĺ–ĺ –ł–∑ —ā–Ķ—Ö –ľ–Ķ—Ā—ā, –ļ—É–ī–į –Ľ—é–ī–ł –Ņ—Ä–ĺ–Ĺ–ł–ļ–Ľ–ł –Ņ–ĺ–∑–ī–Ĺ–Ķ–Ķ –≤—Ā–Ķ–≥–ĺ –≤ –ł—Ā—ā–ĺ—Ä–ł–ł. –í —ā–ĺ –∂–Ķ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź –ļ –≤–ĺ—Ā—ā–ĺ–ļ—É –ĺ—ā –£—Ä–į–Ľ–į –≤–ĺ–∑–Ĺ–ł–ļ–Ľ–į —Ā–ł–Ĺ—ā–į—ą—ā—Ā–ļ–į—Ź –ļ—É–Ľ—Ć—ā—É—Ä–į, —ā–į–ļ–∂–Ķ –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–ĺ—ą–Ķ–ī—ą–į—Ź –ĺ—ā –ļ—É—Ä–≥–į–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ. –ē—Ď –Ĺ–ĺ—Ā–ł—ā–Ķ–Ľ–ł –ĺ–Ī–Ľ–į–ī–į–Ľ–ł –Ĺ–ĺ–≤—č–ľ –ł–∑–ĺ–Ī—Ä–Ķ—ā–Ķ–Ĺ–ł–Ķ–ľ: –Ī–ĺ–Ķ–≤–ĺ–Ļ –ī–≤—É—Ö–ļ–ĺ–Ľ—Ď—Ā–Ĺ–ĺ–Ļ –ļ–ĺ–Ľ–Ķ—Ā–Ĺ–ł—Ü–Ķ–Ļ, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—É—é –≤–Ķ–∑–Ľ–ł –ī–≤–Ķ –Ľ–ĺ—ą–į–ī–ł. –Ę–į–ļ–∂–Ķ –ĺ–Ĺ–ł –ł–∑–≥–ĺ—ā–į–≤–Ľ–ł–≤–į–Ľ–ł –ĺ—Ä—É–∂–ł–Ķ –ł–∑ –Ī—Ä–ĺ–Ĺ–∑—č. –≠—ā–ł –ī–ĺ—Ā—ā–ł–∂–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ĺ–Ī—ä—Ź—Ā–Ĺ—Ź—é—ā —Ā–ļ–ĺ—Ä–ĺ—Ā—ā—Ć –ł—Ö —ć–ļ—Ā–Ņ–į–Ĺ—Ā–ł–ł. –í —ā–Ķ—á–Ķ–Ĺ–ł–Ķ II —ā—č—Ā. –ī–ĺ –Ĺ. —ć. –ĺ–Ĺ–ł –∑–į–Ĺ—Ź–Ľ–ł –∑–Ĺ–į—á–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—É—é —á–į—Ā—ā—Ć —Ü–Ķ–Ĺ—ā—Ä–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ –ź–∑–ł–ł, –≤ —á–į—Ā—ā–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł, –≤–Ķ—Ā—Ć –Ī—É–ī—É—Č–ł–Ļ –ö–į–∑–į—Ö—Ā—ā–į–Ĺ –ł —é–∂–Ĺ—É—é –°–ł–Ī–ł—Ä—Ć. –Ę–į–ļ–∂–Ķ –ĺ–Ĺ–ł –Ņ—Ä–ĺ–Ĺ–ł–ļ–Ľ–ł –Ĺ–į –∑–į–Ņ–į–ī –Ę–į—Ä–ł–ľ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ī–į—Ā—Ā–Ķ–Ļ–Ĺ–į, –≥–ī–Ķ —ā–ĺ—Ö–į—Ä—č –Ņ–ĺ–ī–≤–Ķ—Ä–≥–Ľ–ł—Ā—Ć –ł—Ö –≤–Ľ–ł—Ź–Ĺ–ł—é. –ü–ĺ-–≤–ł–ī–ł–ľ–ĺ–ľ—É, —ć—ā–ł –Ĺ–ĺ–≤—č–Ķ –Ņ—Ä–ł—ą–Ķ–Ľ—Ć—Ü—č –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä–ł–Ľ–ł –Ĺ–į –ĺ–ī–Ĺ–ĺ–ľ –ł–∑ –į—Ä–ł–Ļ—Ā–ļ–ł—Ö —Ź–∑—č–ļ–ĺ–≤. –ě–Ĺ–ł –Ņ—Ä–Ķ–ī—Ā—ā–į–≤–Ľ—Ź–Ľ–ł —Ā–ĺ–Ī–ĺ–Ļ –ĺ—Ā–Ķ–ī–Ľ—č—Ö –∑–Ķ–ľ–Ľ–Ķ–ī–Ķ–Ľ—Ć—Ü–Ķ–≤ –ł —Ā–ļ–ĺ—ā–ĺ–≤–ĺ–ī–ĺ–≤, –ĺ—Ā–Ĺ–ĺ–≤–į–≤—ą–ł—Ö —ā–į–ļ –Ĺ–į–∑—č–≤–į–Ķ–ľ—É—é –į–Ĺ–ī—Ä–ĺ–Ĺ–ĺ–≤—Ā–ļ—É—é –ļ—É–Ľ—Ć—ā—É—Ä—É. –ě–Ĺ–ł –Ņ–ĺ–ī–ī–Ķ—Ä–∂–ł–≤–į–Ľ–ł –ļ–ĺ–Ĺ—ā–į–ļ—ā—č —Ā –Ď–į–ļ—ā—Ä–ł–Ļ—Ā–ļ–ĺ-–ľ–į—Ä–≥–ł–į–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–Ļ —Ü–ł–≤–ł–Ľ–ł–∑–į—Ü–ł–Ķ–Ļ, —Ā—É—Č–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ–≤–į–≤—ą–Ķ–Ļ –Ĺ–į —ā–Ķ—Ä—Ä–ł—ā–ĺ—Ä–ł–ł –ź—Ą–≥–į–Ĺ–ł—Ā—ā–į–Ĺ–į, –Ę—É—Ä–ļ–ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ā—ā–į–Ĺ–į, –£–∑–Ī–Ķ–ļ–ł—Ā—ā–į–Ĺ–į –ł –Ę–į–ī–∂–ł–ļ–ł—Ā—ā–į–Ĺ–į (–≤ —á–į—Ā—ā–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł, –≤ –Ď–į–ļ—ā—Ä–ł–ł) –≤ –Ņ–Ķ—Ä–ł–ĺ–ī 2200‚ÄĒ1700 –≥–≥. –ī–ĺ –Ĺ. —ć. –≠—ā–į –ļ—É–Ľ—Ć—ā—É—Ä–į –ĺ–Ī—Ä–į–∑–ĺ–≤–į–Ľ–į—Ā—Ć, –Ņ–ĺ –≤–ł–ī–ł–ľ–ĺ–ľ—É, –≤ —Ä–Ķ–∑—É–Ľ—Ć—ā–į—ā–Ķ —Ā–ľ–Ķ—ą–Ķ–Ĺ–ł—Ź –Ľ—é–ī–Ķ–Ļ –ļ—É–Ľ—Ć—ā—É—Ä—č –Ě–į–ľ–į–∑–≥–į-—ā–Ķ–Ņ–Ķ —Ā –Ņ—Ä–ł–Ī—č–≤—ą–ł–ľ–ł –Ĺ–ĺ—Ā–ł—ā–Ķ–Ľ—Ź–ľ–ł –ī—Ä–Ķ–≤–Ĺ–ł—Ö –į—Ä–ł–Ļ—Ā–ļ–ł—Ö —Ź–∑—č–ļ–ĺ–≤. –Ě–į—á–ł–Ĺ–į—Ź —Ā 1700 –≥. –ī–ĺ –Ĺ. —ć. —á–į—Ā—ā—Ć —ć—ā–ł—Ö –Ľ—é–ī–Ķ–Ļ –ľ–ł–≥—Ä–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ľ–į –≤ –Ĺ–į–Ņ—Ä–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–ł —Ā–Ķ–≤–Ķ—Ä–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ė–Ĺ–ī–į, –ļ—É–ī–į –ĺ–Ĺ–ł –Ņ—Ä–ł–Ĺ–Ķ—Ā–Ľ–ł –ī–ł–į–Ľ–Ķ–ļ—ā—č, –Ĺ–į –ĺ—Ā–Ĺ–ĺ–≤–Ķ –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č—Ö —Ā–Ľ–ĺ–∂–ł–Ľ—Ā—Ź —Ā–į–Ĺ—Ā–ļ—Ä–ł—ā, –į —á–į—Ā—ā—Ć ‚ÄĒ –Ĺ–į –Ď–Ľ–ł–∂–Ĺ–ł–Ļ –í–ĺ—Ā—ā–ĺ–ļ, –≥–ī–Ķ —É—á–į—Ā—ā–≤–ĺ–≤–į–Ľ–į –≤ –ĺ—Ā–Ĺ–ĺ–≤–į–Ĺ–ł–ł —Ü–į—Ä—Ā—ā–≤–į –ú–ł—ā–į–Ĺ–Ĺ–ł. –§–į–ļ—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł –ł–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ –Ĺ–į –Ď–Ľ–ł–∂–Ĺ–Ķ–ľ –í–ĺ—Ā—ā–ĺ–ļ–Ķ –≤–Ņ–Ķ—Ä–≤—č–Ķ –∑–į—Ā–≤–ł–ī–Ķ—ā–Ķ–Ľ—Ć—Ā—ā–≤–ĺ–≤–į–Ĺ—č –ī—Ä–Ķ–≤–Ĺ–Ķ–Ļ—ą–ł–Ķ —Ā–Ľ–Ķ–ī—č –ł–Ĺ–ī–ĺ–į—Ä–ł–Ļ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ļ—É–Ľ—Ć—ā—É—Ä—č (–≤ —Ö—É—Ä—Ä–ł—ā—Ā–ļ–ł—Ö –Ĺ–į–ī–Ņ–ł—Ā—Ź—Ö –≤—Ā—ā—Ä–Ķ—á–į–Ķ—ā—Ā—Ź –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–ĺ–Ķ –ļ–ĺ–Ľ–ł—á–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ —Ā–Ľ–ĺ–≤ –ł –Ĺ–į–∑–≤–į–Ĺ–ł–Ļ –Ī–ĺ–≥–ĺ–≤ –ł–∑ –ľ–ł—ā–į–Ĺ–Ĺ–ł–Ļ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –į—Ä–ł–Ļ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ —Ź–∑—č–ļ–į). –í –ī–ĺ–Ľ–ł–Ĺ–Ķ –ė–Ĺ–ī–į —ć—ā–ł –Ľ—é–ī–ł –ĺ–Ī–ĺ—Ā–Ĺ–ĺ–≤–į–Ľ–ł—Ā—Ć –Ĺ–į —Ä—É–ł–Ĺ–į—Ö –ļ—É–Ľ—Ć—ā—É—Ä—č –ī–ĺ–Ľ–ł–Ĺ—č –ė–Ĺ–ī–į, –≤ —É–Ņ–į–ī–ĺ–ļ –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ļ –ĺ–Ĺ–ł, –Ī–Ķ–∑ —Ā–ĺ–ľ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—Ź, –≤–Ĺ–Ķ—Ā–Ľ–ł —Ā–≤–ĺ–Ļ –≤–ļ–Ľ–į–ī. –Į–∑—č–ļ–ĺ–≤–Ķ–ī—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ļ –į–Ĺ–į–Ľ–ł–∑ –Ņ–ĺ–ļ–į–∑—č–≤–į–Ķ—ā –Ĺ–į–Ľ–ł—á–ł–Ķ –Ĺ–Ķ–Ņ–ĺ—Ā—Ä–Ķ–ī—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ—č—Ö –ļ–ĺ–Ĺ—ā–į–ļ—ā–ĺ–≤ –Ĺ–į—Ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ł–Ĺ–ī–ĺ–ł—Ä–į–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –≥—Ä—É–Ņ–Ņ—č —Ā –Ĺ–į—Ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ–ľ —Ą–ł–Ĺ–Ĺ–ĺ-—É–≥–ĺ—Ä—Ā–ļ–ĺ–Ļ —Ź–∑—č–ļ–ĺ–≤–ĺ–Ļ –≥—Ä—É–Ņ–Ņ—č.[14] –í. –Ě. –ß–Ķ—Ä–Ĺ–Ķ—Ü–ĺ–≤ —É–ļ–į–∑—č–≤–į—é—ā –Ĺ–į –Ĺ–į–Ľ–ł—á–ł–Ķ –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ł—Ö –ł—Ä–į–Ĺ—Ā–ļ–ł—Ö —á–Ķ—Ä—ā –≤ —Ź–∑—č–ļ–Ķ, —Ą–ĺ–Ľ—Ć–ļ–Ľ–ĺ—Ä–Ķ –ł –ĺ–Ī—Ä—Ź–ī–į—Ö –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ķ –Ņ–ĺ–∑–ī–Ĺ–Ķ–≥–ĺ —É–≥–ĺ—Ä—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ĺ–į—Ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ó–į–Ņ–į–ī–Ĺ–ĺ–Ļ –°–ł–Ī–ł—Ä–ł (—Ö–į–Ĺ—ā–ĺ–≤ –ł –ľ–į–Ĺ—Ā–ł).[15] –Ě–į—á–ł–Ĺ–į—Ź —Ā 1500 –≥. –ī–ĺ –Ĺ. —ć. —ā–Ķ—Ä—Ä–ł—ā–ĺ—Ä–ł—é –Ī—č–≤—ą–Ķ–Ļ –Ď–į–ļ—ā—Ä–ł–Ļ—Ā–ļ–ĺ-–ľ–į—Ä–≥–ł–į–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–Ļ —Ü–ł–≤–ł–Ľ–ł–∑–į—Ü–ł–ł –∑–į–Ĺ—Ź–Ľ–ł –Ņ–Ľ–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–į, –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä–ł–≤—ą–ł–Ķ –Ĺ–į –ł—Ä–į–Ĺ—Ā–ļ–ł—Ö —Ź–∑—č–ļ–į—Ö. –Ę–ĺ—Ö–į—Ä—č –ł –ł—Ä–į–Ĺ—Ü—č –ī–Ķ–Ľ–ł–Ľ–ł –ľ–Ķ–∂–ī—É —Ā–ĺ–Ī–ĺ–Ļ —ā–Ķ—Ä—Ä–ł—ā–ĺ—Ä–ł—é –Ņ–ĺ—á—ā–ł –≤—Ā–Ķ–Ļ —Ü–Ķ–Ĺ—ā—Ä–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ –ź–∑–ł–ł. –Ě–į —ć—ā—É —ā–Ķ—Ä—Ä–ł—ā–ĺ—Ä–ł—é –Ņ—Ä–ĺ–Ĺ–ł–ļ –Ľ–ł—ą—Ć –ĺ–ī–ł–Ĺ –Ĺ–Ķ–ł–Ĺ–ī–ĺ–Ķ–≤—Ä–ĺ–Ņ–Ķ–Ļ—Ā–ļ–ł–Ļ —Ź–∑—č–ļ ‚ÄĒ –Ī—É—Ä—É—ą–į—Ā–ļ–ł, —á—Ć—Ź —ā–Ķ—Ä—Ä–ł—ā–ĺ—Ä–ł—Ź –ĺ–≥—Ä–į–Ĺ–ł—á–Ķ–Ĺ–į –≥–ĺ—Ä–į–ľ–ł —Ā–Ķ–≤–Ķ—Ä–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ü–į–ļ–ł—Ā—ā–į–Ĺ–į. –ź–Ĺ—ā–ł—á–Ĺ—č–Ļ –Ņ–Ķ—Ä–ł–ĺ–ī –í –Ĺ–į—á–į–Ľ–Ķ I —ā—č—Ā. –ī–ĺ –Ĺ. —ć. —Ā—ā–Ķ–Ņ–Ĺ—č–Ķ –Ĺ–ĺ—Ā–ł—ā–Ķ–Ľ–ł –ł—Ä–į–Ĺ—Ā–ļ–ł—Ö —Ź–∑—č–ļ–ĺ–≤ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ—ą–Ľ–ł –ļ –ļ–ĺ—á–Ķ–≤–ĺ–ľ—É –ĺ–Ī—Ä–į–∑—É –∂–ł–∑–Ĺ–ł –ł –ĺ—ā–ļ–į–∑–į–Ľ–ł—Ā—Ć –ĺ—ā –ļ–ĺ–Ľ–Ķ—Ā–Ĺ–ł—Ü –≤ –Ņ–ĺ–Ľ—Ć–∑—É –Ĺ–į–Ķ–∑–ī–Ĺ–ł—á–Ķ—Ā—ā–≤–į, –ł —Ā—ā–į–Ľ–ł –ł–∑–≤–Ķ—Ā—ā–Ĺ—č –Ņ–ĺ–ī –Ĺ–į–∑–≤–į–Ĺ–ł—Ź–ľ–ł —Ā–ļ–ł—Ą—č –ł–Ľ–ł —Ā–į–ļ–ł. –Ę–Ķ–ľ –Ĺ–Ķ –ľ–Ķ–Ĺ–Ķ–Ķ, —á–į—Ā—ā—Ć —ć—ā–ł—Ö –Ņ–Ľ–Ķ–ľ—Ď–Ĺ, –ł–∑–≤–Ķ—Ā—ā–Ĺ–į—Ź –ļ–į–ļ —Ā–ĺ–≥–ī—č –ł –Ī–į–ļ—ā—Ä–ł–Ļ—Ü—č, —Ā–ĺ—Ö—Ä–į–Ĺ–ł–Ľ–į –ĺ—Ā–Ķ–ī–Ľ—č–Ļ –ĺ–Ī—Ä–į–∑ –∂–ł–∑–Ĺ–ł –ł –ĺ—Ā–Ĺ–ĺ–≤–į–Ľ–į —ā–į–ļ–ł–Ķ –≥–ĺ—Ä–ĺ–ī–į, –ļ–į–ļ –°–į–ľ–į—Ä–ļ–į–Ĺ–ī. –ö–ĺ—á–Ķ–≤–ĺ–Ļ –ĺ–Ī—Ä–į–∑ –∂–ł–∑–Ĺ–ł —Ā—ā–Ķ–Ņ–Ĺ—č—Ö –Ĺ–į—Ä–ĺ–ī–ĺ–≤ –ĺ–Ī—ä—Ź—Ā–Ĺ—Ź–Ķ—ā—Ā—Ź –Ņ—Ä–Ķ–ĺ–Ī–Ľ–į–ī–į–Ĺ–ł–Ķ–ľ —Ā–ļ–ĺ—ā–ĺ–≤–ĺ–ī—Ā—ā–≤–į –Ĺ–į–ī –∑–Ķ–ľ–Ľ–Ķ–ī–Ķ–Ľ–ł–Ķ–ľ: –Ī—č–Ľ–ĺ –Ĺ–Ķ–≤–ĺ–∑–ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ –Ņ–į—Ā—ā–ł –∂–ł–≤–ĺ—ā–Ĺ—č—Ö –≤—Ā—Ď –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź –≤ –ĺ–ī–Ĺ–ĺ–ľ –ł —ā–ĺ–ľ –∂–Ķ –ľ–Ķ—Ā—ā–Ķ, —ā–į–ļ –ļ–į–ļ –Ņ–į—Ā—ā–Ī–ł—Č–į –ľ–ĺ–≥–Ľ–ł –ł—Ā—ā–ĺ—Č–į—ā—Ć—Ā—Ź. –ö–ĺ—á–Ķ–≤–Ĺ–ł–ļ–ł, —ā–Ķ–ľ –Ĺ–Ķ –ľ–Ķ–Ĺ–Ķ–Ķ, –Ĺ–Ķ –ľ–ł–≥—Ä–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ľ–ł –Ņ–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ź–Ĺ–Ĺ–ĺ, –Ĺ–ĺ –Ī—č–Ľ–ł –Ņ—Ä–ł–≤—Ź–∑–į–Ĺ—č –ļ –ĺ–Ņ—Ä–Ķ–ī–Ķ–Ľ—Ď–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ —ą–ł—Ä–ĺ–ļ–ĺ–Ļ —ā–Ķ—Ä—Ä–ł—ā–ĺ—Ä–ł–ł, —á—ā–ĺ –ĺ—Ā–Ķ–ī–Ľ—č–Ķ –∑–Ķ–ľ–Ľ–Ķ–ī–Ķ–Ľ—Ć—Ü—č –Ĺ–Ķ –≤—Ā–Ķ–≥–ī–į –Ņ–ĺ–Ĺ–ł–ľ–į–Ľ–ł. –ö–ĺ—á–Ķ–≤–Ĺ–ł–ļ–ł, –ļ–į–ļ –Ņ—Ä–į–≤–ł–Ľ–ĺ, –Ī—č–Ľ–ł –Ņ—Ä–ł–≤—Ź–∑–į–Ĺ—č –ļ —Ā–≤–ĺ–ł–ľ –∑–Ķ–ľ–Ľ—Ź–ľ. –Ę–į–ļ, –Ņ–ĺ —Ä–į—Ā—Ā–ļ–į–∑—É –ď–Ķ—Ä–ĺ–ī–ĺ—ā–į, —Ā–ļ–ł—Ą—č –ī–ĺ–Ľ–≥–ĺ –ĺ—ā—Ā—ā—É–Ņ–į–Ľ–ł –ĺ—ā –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ķ —Ā–ł–Ľ—Ć–Ĺ—č—Ö –Ņ–Ķ—Ä—Ā–ĺ–≤, –ĺ–ī–Ĺ–į–ļ–ĺ –ĺ–Ĺ–ł –≥–ĺ—ā–ĺ–≤—č –Ī—č–Ľ–ł —É–ľ–Ķ—Ä–Ķ—ā—Ć, –∑–į—Č–ł—Č–į—Ź –ľ–Ķ—Ā—ā–į –Ņ–ĺ–≥—Ä–Ķ–Ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź —Ā–≤–ĺ–ł—Ö –Ņ—Ä–Ķ–ī–ļ–ĺ–≤. –°–ľ. —ā–į–ļ–∂–Ķ–ü—Ä–ł–ľ–Ķ—á–į–Ĺ–ł—Ź

–õ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–į

|

Portal di Ensiklopedia Dunia