–ě–Ī—Ā—É–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –Ņ—Ä–ĺ–Ķ–ļ—ā–į:–Ď–ł–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—Ź/–ź—Ä—Ö–ł–≤-2006 - –ľ–į–Ļ 2007

Alice Vershinina 12:35, 29 –ł—é–Ľ—Ź 2006 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

–Ě–ĺ–≤—č–Ļ —ā–į–ļ—Ā–ĺ–Ī–ĺ–ļ—Ā ¬Ľ –ļ–į–ļ —á–į—Ā—ā—Ć –Ņ—Ä–ĺ–Ķ–ļ—ā–į –Ď–ł–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—Ź. --gruzd 14:27, 7 –į–≤–≥—É—Ā—ā–į 2006 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

Alexei Kouprianov 10:18, 27 –į–≤–≥—É—Ā—ā–į 2006 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] —Ā—ā—Ä–ĺ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ļ–Ľ–Ķ—ā–ļ–ł —Ā–ĺ —Ā—ā–į—ā—Ć–Ķ–Ļ –ļ–Ľ–Ķ—ā–ļ–į , –į —Ā—ā–į—ā—Ć—é –ļ–Ľ–Ķ—ā–ĺ—á–Ĺ–į—Ź –ľ–Ķ–ľ–Ī—Ä–į–Ĺ–į —Ā –Ī–ł–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–į—Ź –ľ–Ķ–ľ–Ī—Ä–į–Ĺ–į . –ü–ĺ-–ľ–ĺ–Ķ–ľ—É –≤ –ĺ–Ī–ĺ–ł—Ö —Ā–Ľ—É—á–į—Ź—Ö –ł–ľ–Ķ–Ķ—ā –ľ–Ķ—Ā—ā–ĺ –≤–Ķ—Ā—Ć–ľ–į –Ĺ–Ķ—É–ī–į—á–Ĺ–ĺ–Ķ –ī—É–Ī–Ľ–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ĺ–ł–Ķ. Ashkarik 09:59, 27 –į–≤–≥—É—Ā—ā–į 2006 (UTC)

–°–ĺ–≥–Ľ–į—Ā–Ķ–Ĺ. –Ě–į–ī–ĺ –Ņ–ĺ–≤–Ķ—Ā–ł—ā—Ć —ā—É–ī–į merge, —É—Ā–Ľ–ł –Ķ—Č–Ķ –Ĺ–Ķ –≤–ł—Ā–ł—ā –ł —Ā–Ľ–ł—ā—Ć, –Ķ—Ā–Ľ–ł –Ĺ–ł–ļ—ā–ĺ –Ĺ–Ķ –≤–ĺ–∑—Ä–į–∑–ł—ā –į—Ä–≥—É–ľ–Ķ–Ĺ—ā–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ĺ–Ĺ–ĺ. –Ē—É–ľ–į—é, —Ā—ā–į—ā—Ć–ł –ī–ĺ–Ľ–∂–Ĺ—č –Ĺ–į–∑—č–≤–į—ā—Ć—Ā—Ź –ļ–Ľ–Ķ—ā–ļ–į –ł –ļ–Ľ–Ķ—ā–ĺ—á–Ĺ–į—Ź –ľ–Ķ–ľ–Ī—Ä–į–Ĺ–į. –ė–ī–Ķ–ł? Alexei Kouprianov 10:17, 27 –į–≤–≥—É—Ā—ā–į 2006 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Merge —ć—ā–ĺ —ą–į–Ī–Ľ–ĺ–Ĺ {{merge|–Ě–į–∑–≤–į–Ĺ–ł–Ķ —Ā—ā–į—ā—Ć–ł, —Ā –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ļ —Ā–ĺ–Ī–ł—Ä–į—é—ā—Ā—Ź —Ā–Ľ–ł–≤–į—ā—Ć –ī–į–Ĺ–Ĺ—É—é}}. –í–Ķ—ą–į–Ķ–ľ--–∂–ī–Ķ–ľ –Ņ—Ä–ĺ—ā–Ķ—Ā—ā–ĺ–≤ (–ī—É–ľ–į—é, –Ĺ–Ķ –ĺ—ā –ļ–ĺ–≥–ĺ, –ī–į –ł –≤—Ä—Ź–ī –Ľ–ł –ĺ–Ĺ–ł –ľ–ĺ–≥—É—ā –Ī—č—ā—Ć –ĺ–Ī–ĺ—Ā–Ĺ–ĺ–≤–į–Ĺ—č)--—Ā–Ľ–ł–≤–į–Ķ–ľ –≤—Ā–Ķ —Ü–Ķ–Ĺ–ĺ–Ķ –≤–ĺ–ī–Ĺ—É —Ā—ā–į—ā—Ć—é--–ł–∑ –ĺ–Ņ—É—Ā—ā–Ķ–≤—ą–Ķ–Ļ —Ā—ā–į—ā—Ć–ł –ī–Ķ–Ľ–į–Ķ–ľ —Ä–Ķ–ī–ł—Ä–Ķ–ļ—ā –Ĺ–į –Ĺ–į–Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ–Ķ–Ĺ–Ĺ—É—é. –Ę–į–ļ–į—Ź –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ–ī–ĺ–≤–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć. Alexei Kouprianov 11:52, 27 –į–≤–≥—É—Ā—ā–į 2006 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –í —Ā—ā–į—ā—Ć—Ź—Ö ¬ę–Ď–ł–ĺ—Ā–ł–Ĺ—ā–Ķ–∑ –Ī–Ķ–Ľ–ļ–į ¬Ľ –ł ¬ę–†–Ķ–į–Ľ–ł–∑–į—Ü–ł—Ź –≥–Ķ–Ĺ–Ķ—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ł–Ĺ—Ą–ĺ—Ä–ľ–į—Ü–ł–ł ¬Ľ –į–Ņ—Ä–ł–ĺ—Ä–Ĺ–ĺ –ī–ĺ–Ľ–∂–Ĺ–ĺ –Ī—č—ā—Ć —Ā—ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ļ—Ä—č–≤–į—é—Č–Ķ–≥–ĺ—Ā—Ź –ľ–į—ā–Ķ—Ä–ł–į–Ľ–į, —á—ā–ĺ —Ź –Ī—č –ł—Ö –ĺ–Ī—ä–Ķ–ī–ł–Ĺ–ł–Ľ. –ź –≤—č –ļ–į–ļ –Ĺ–į —ć—ā–ĺ —Ā–ľ–ĺ—ā—Ä–ł—ā–Ķ? –°–ĺ–Ľ—Ź—Ä–ł—Ā—ā 10:47, 29 –ī–Ķ–ļ–į–Ī—Ä—Ź 2006 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

–õ–ł–ļ–ļ–į 17:51, 8 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Alexei Kouprianov 02:48, 11 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Euchloron megaera (Linnaeus, 1758). –í –ī–į–Ĺ–Ĺ–ĺ–ľ —Ā–Ľ—É—á–į–Ķ –õ–ł–Ĺ–Ĺ–Ķ–Ļ –ĺ–Ņ–ł—Ā—č–≤–į–Ľ —ć—ā–ĺ—ā –≤–ł–ī –Ī—Ä–į–∂–Ĺ–ł–ļ–į –ļ–į–ļ Sphinx megaera . –ē—Ā–Ľ–ł –Ĺ–į–∑–≤–į–Ĺ–ł–Ķ —ā–į–ļ—Ā–ĺ–Ĺ–į –ī–ĺ—ą–Ľ–ĺ –ī–ĺ –Ĺ–į—ą–ł—Ö –ī–Ĺ–Ķ–Ļ –Ī–Ķ–∑ –ł–∑–ľ–Ķ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—Ź, —ā–ĺ –į–≤—ā–ĺ—Ä –ł –≥–ĺ–ī –ł–ī—É—ā –Ī–Ķ–∑ —Ā–ļ–ĺ–Ī–ĺ–ļ: —Ä–ĺ–ī Euchloron Boisduval, 1875. –ü—Ä–ł–ī–Ķ—Ä–∂–ł–≤–į–Ķ—ā—Ā—Ź –Ľ–ł –í–ł–ļ–ł–Ņ–Ķ–ī–ł—Ź —ā–ĺ–≥–ĺ –∂–Ķ –Ņ—Ä–į–≤–ł–Ľ–į? –ė–Ľ–ł –ĺ—ā–ī–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ķ —É—á–į—Ā—ā–Ĺ–ł–ļ–ł –≤ —Ā–ł–Ľ—É –Ķ–≥–ĺ –Ĺ–Ķ–∑–Ĺ–į–Ĺ–ł—Ź –Ņ–ł—ą—É—ā –ļ–į–ļ –Ņ—Ä–ł–Ļ–ī–Ķ—ā—Ā—Ź? –ö—ā–ĺ-–Ĺ–ł–Ī—É–ī—Ć (–ł–∑ –į–ī–ľ–ł–Ĺ–ĺ–≤?) –ļ–ĺ–Ĺ—ā—Ä–ĺ–Ľ–ł—Ä—É–Ķ—ā —ć—ā–ĺ—ā –Ņ—Ä–ĺ—Ü–Ķ—Ā—Ā? --Michael Romanov 06:40, 9 –ĺ–ļ—ā—Ź–Ī—Ä—Ź 2006 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

gruzd 06:43, 9 –ĺ–ļ—ā—Ź–Ī—Ä—Ź 2006 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] gruzd ‚ÄĒ –Ĺ–į–ī–ĺ –Ņ—Ä–į–≤–ł—ā—Ć —Ā–ľ–Ķ–Ľ–ĺ, –≤–Ķ–∑–ī–Ķ, –≥–ī–Ķ –Ī—É–ī—É—ā –≤—Ā—ā—Ä–Ķ—á–Ķ–Ĺ—č –ĺ—ą–ł–Ī–ļ–ł. –ē—Ā–Ľ–ł –ĺ–Ĺ–ł —Ā–ł—Ā—ā–Ķ–ľ–į—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł –Ņ–ĺ–Ņ–į–ī–į—é—ā—Ā—Ź –≤ —Ā—ā–į—ā—Ć—Ź—Ö –ļ–į–ļ–ĺ–≥–ĺ-—ā–ĺ –į–ļ—ā–ł–≤–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –į–≤—ā–ĺ—Ä–į, –Ķ–ľ—É / –Ķ–Ļ –ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ –Ĺ–į–Ņ–ł—Ā–į—ā—Ć –Ľ–ł—á–Ĺ–ĺ, —Ä–į–∑—ä—Ź—Ā–Ĺ–ł–≤ –Ņ—Ä–į–≤–ł–Ľ–ĺ. –ź —ā–į–ļ ‚ÄĒ —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ —ā–Ķ—Ä–Ņ–Ķ—ā—Ć –ł –Ņ—Ä–į–≤–ł—ā—Ć.–ö —Ā–Ľ–ĺ–≤—É, –į–ī–ľ–ł–Ĺ—č –∑–ī–Ķ—Ā—Ć--–Ĺ–Ķ —Ā–ĺ–≤—Ā–Ķ–ľ –į–ī–ľ–ł–Ĺ—č –≤ –Ņ—Ä–ł–≤—č—á–Ĺ–ĺ–ľ –Ņ–ĺ–Ĺ–ł–ľ–į–Ĺ–ł–ł. –≠—ā–ĺ –Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā–ĺ —É—á–į—Ā—ā–Ĺ–ł–ļ–ł, –ł–ľ–Ķ—é—Č–ł–Ķ –≤–ĺ–∑–ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć —É–ī–į–Ľ—Ź—ā—Ć —Ā—ā–į—ā—Ć–ł –Ņ–ĺ —Ä–Ķ–∑—É–Ľ—Ć—ā–į—ā–į–ľ –≥–ĺ–Ľ–ĺ—Ā–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—Ź –ł –ĺ—Ā—Č–Ķ—Ā—ā–≤–Ľ—Ź—ā—Ć –ļ–ĺ–Ķ-–ļ–į–ļ–ł–Ķ –ī—Ä—É–≥–ł–Ķ —Ā–Ľ—É–∂–Ķ–Ī–Ĺ—č–Ķ —Ą—É–Ĺ–ļ—Ü–ł–ł, –į –≤–ĺ–≤—Ā–Ķ –Ĺ–Ķ –Ĺ–į–ī—Ā–ľ–ĺ—ā—Ä—Č–ł–ļ–ł, –ļ–į–ļ —ć—ā–ĺ, –Ĺ–į–Ņ—Ä–ł–ľ–Ķ—Ä, –Ī—č–≤–į–Ķ—ā –Ĺ–į –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ł—Ö —Ą–ĺ—Ä—É–ľ–į—Ö. Alexei Kouprianov 07:31, 9 –ĺ–ļ—ā—Ź–Ī—Ä—Ź 2006 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] —ā—É—ā . –í–ĺ–Ņ—Ä–ĺ—Ā: –≥–ī–Ķ –≥–ĺ–Ľ–ĺ—Ā–ĺ–≤–į—ā—Ć –∑–į/–Ņ—Ä–ĺ—ā–ł–≤ –ł–Ľ–ł –ĺ–Ī—Ā—É–∂–ī–į—ā—Ć —ā—É –ł–Ľ–ł –ł–Ĺ—É—é –∑–į–≥–ĺ—ā–ĺ–≤–ļ—É? –õ–ł—á–Ĺ–ĺ —Ź –Ĺ–Ķ –≤–ł–∂—É —Ā–ľ—č—Ā–Ľ–į –≤ —É–ī–į–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–ł –≤—č—ą–Ķ—É–ļ–į–∑–į–Ĺ–Ĺ—č—Ö —Ā—ā–į—ā–Ķ–Ļ. --Michael Romanov 05:21, 9 –ĺ–ļ—ā—Ź–Ī—Ä—Ź 2006 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Butko 06:50, 9 –ĺ–ļ—ā—Ź–Ī—Ä—Ź 2006 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –Ĺ—É–ļ–Ľ–Ķ–ĺ—ā–ł–ī , —ā–ĺ –ĺ–Ī—ä–Ķ–ľ —Ā–ĺ–ĺ—ā–≤–Ķ—ā—Ā—ā–≤—É—é—Č–Ķ–Ļ —Ā—ā–į—ā—Ć–ł —Ā–ĺ–≤—Ā–Ķ–ľ –Ĺ–Ķ –Ī—É–ī–Ķ—ā –≤—č–≥–Ľ—Ź–ī–Ķ—ā—Ć –ī–Ľ—Ź –í–į—Ā ¬ę–ĺ—á–Ķ–Ĺ—Ć –ľ–į–Ľ–Ķ–Ĺ—Ć–ļ–ł–ľ¬Ľ. –ė–Ĺ—Ą–ĺ—Ä–ľ–į—Ü–ł—Ź, –Ņ–ĺ-–ľ–ĺ–Ķ–ľ—É, –ł—Ā—á–Ķ—Ä–Ņ—č–≤–į—é—Č–į—Ź. –Ē–į–∂–Ķ —ā–į–Ī–Ľ–ł—Ü–į –Ľ–į—ā–ł–Ĺ—Ā–ļ–ł—Ö –ĺ–Ī–ĺ–∑–Ĺ–į—á–Ķ–Ĺ–ł–Ļ –ī–į–Ĺ–į! –Ě–Ķ—ā –ł—Ā—ā–ĺ—á–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤? –Ę–į–ļ —á—ā–ĺ —ā–į–ļ–ĺ–Ķ –Ĺ—É–ļ–Ľ–Ķ–ĺ—ā–ł–ī, –ĺ–Ņ–ł—Ā–į–Ĺ–ĺ –ī–į–∂–Ķ –≤ —ą–ļ–ĺ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–ľ —É—á–Ķ–Ī–Ĺ–ł–ļ–Ķ –Ņ–ĺ –Ī–ł–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł–ł, –Ĺ–Ķ –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä—Ź —É–∂–Ķ –Ņ—Ä–ĺ –Ľ—é–Ī–ĺ–Ļ —É—á–Ķ–Ī–Ĺ–ł–ļ –Ņ–ĺ –≥–Ķ–Ĺ–Ķ—ā–ł–ļ–Ķ. –ú–ĺ–∂–Ĺ–ĺ –ī–ĺ–Ī–į–≤–ł—ā—Ć –Ņ–į—Ä–ĺ—á–ļ—É –ī–Ľ—Ź –Ņ—Ä–į–≤–ł–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł –ĺ—Ą–ĺ—Ä–ľ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź —Ā—ā–į—ā—Ć–ł. –Ě–ĺ —á—ā–ĺ —ā—É–ī–į –Ķ—Č–Ķ –ī–ĺ–Ī–į–≤–Ľ—Ź—ā—Ć ‚ÄĒ —É–ľ–į –Ĺ–Ķ –Ņ—Ä–ł–Ľ–ĺ–∂—É. ‚ÄĒMichael Romanov 07:12, 9 –ĺ–ļ—ā—Ź–Ī—Ä—Ź 2006 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

–Ĺ—É–ļ–Ľ–Ķ–ĺ—ā–ł–ī–Ķ , —ā–ĺ –Ĺ–į —É–Ľ—É—á—ą–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ĺ–Ĺ–į –Ī—č–Ľ–į –Ņ–ĺ—Ā—ā–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–į –≤ —ā–į–ļ–ĺ–ľ –≤–ł–ī–Ķ , –į —Ā–Ĺ—Ź—ā–į —Ā —É–Ľ—É—á—ą–Ķ–Ĺ–ł—Ź –≤ —ā–į–ļ–ĺ–ľ –≤–ł–ī–Ķ , —ā–ĺ –Ķ—Ā—ā—Ć –Ĺ—É–∂–Ĺ–ĺ —Ā–ľ–ĺ—ā—Ä–Ķ—ā—Ć –Ĺ–į—á–į–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ –ĺ–Ī—ä–Ķ–ľ, —á—ā–ĺ–Ī—č —É–≤–ł–ī–Ķ—ā—Ć ¬ę–ĺ—á–Ķ–Ĺ—Ć –ľ–į–Ľ–Ķ–Ĺ—Ć–ļ—ɗ鬼 —Ā—ā–į—ā—Ć—é --Butko 07:29, 9 –ĺ–ļ—ā—Ź–Ī—Ä—Ź 2006 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Alexei Kouprianov 07:41, 9 –ĺ–ļ—ā—Ź–Ī—Ä—Ź 2006 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Michael Romanov 15:55, 9 –ĺ–ļ—ā—Ź–Ī—Ä—Ź 2006 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] —ć—ā–ł —Ź –≤ –ļ—É—Ä—Ā–Ķ. –Ě–Ķ—ā, —ā–į–ľ –ļ–į–ļ–į—Ź-—ā–ĺ —ā–į–Ī–Ľ–ł—Ü–į –Ĺ–į–≤–ĺ—Ä–ĺ—á–Ķ–Ĺ–į, –≤ –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ļ —Ź –ļ–į–ļ —Ä–į–∑ –ł –Ĺ–Ķ –ľ–ĺ–≥—É –Ĺ–ł—á–Ķ–≥–ĺ –Ņ–ĺ–Ĺ—Ź—ā—Ć. Alexei Kouprianov 16:06, 9 –ĺ–ļ—ā—Ź–Ī—Ä—Ź 2006 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –∑–ī–Ķ—Ā—Ć . –Ē–ĺ–Ī–į–≤–Ľ—Ź—é —Ä–į–∑—ä—Ź—Ā–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –≤ —Ā—ā–į—ā—Ć—é ¬ę–Ě—É–ļ–Ľ–Ķ–ĺ—ā–ł–ī ¬Ľ. –ē—Ā–Ľ–ł –Ĺ–Ķ –Ņ—Ä–į–≤, —É–ī–į–Ľ—Ź–Ļ—ā–Ķ –ł–Ľ–ł –Ņ–ĺ–ī–Ņ—Ä–į–≤—Ć—ā–Ķ. ‚ÄĒMichael Romanov 16:34, 9 –ĺ–ļ—ā—Ź–Ī—Ä—Ź 2006 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

Alexei Kouprianov 16:59, 9 –ĺ–ļ—ā—Ź–Ī—Ä—Ź 2006 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] —ā–į–ľ –∂–Ķ –ī–ĺ–Ī–į–≤–ł–Ľ –ł—Ā—ā–ĺ—á–Ĺ–ł–ļ ‚ÄĒ —Ā—ā–į—ā—Ć—é –ė. –Ď. –ó–Ī–į—Ä—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ł–∑ –Ď–°–≠ –ł –Ĺ–į–ľ–Ķ—ā–ł–Ľ –į–≤—ā–ĺ—Ä–į –ī–Ľ—Ź –ĺ—ā–ī–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ —Ā—ā–į—ā—Ć–ł. –ö—ā–ĺ –Ī—č –Ņ–ĺ–ī–Ĺ—Ź–Ľ —ć—ā—É —ā–Ķ–ľ—É? –Ē–ĺ—Ā—ā–į—ā–ĺ—á–Ĺ–ĺ –Ņ–ĺ—Ä—č—ā—Ć—Ā—Ź –≤ –Į–Ĺ–ī–Ķ–ļ—Ā–Ķ ‚ÄĒ –ł–Ĺ—Ą–ĺ—Ä–ľ–į—Ü–ł–ł –ľ–ĺ—Ä–Ķ. –Į –Ņ–ĺ –Ķ–≥–ĺ —É—á–Ķ–Ī–Ĺ–ł–ļ—É –Ī–ł–ĺ—Ö–ł–ľ–ł–ł —É—á–ł–Ľ—Ā—Ź; –ĺ–Ĺ —ā–į–ļ–∂–Ķ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–≤–Ķ–Ľ –Ĺ–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –ĺ—Ā–Ĺ–ĺ–≤–Ĺ—č—Ö —É—á–Ķ–Ī–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤ —Ā –į–Ĺ–≥–Ľ–ł–Ļ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ. –ö—Ā—ā–į—ā–ł, –Ĺ–Ķ –ľ–Ķ–Ĺ–Ķ–Ķ –Ņ—Ä–ĺ—Ā–Ľ–į–≤–ł–Ľ—Ā—Ź –ł –Ķ–≥–ĺ –ĺ—ā–Ķ—Ü ‚ÄĒ –Ď–ĺ—Ä–ł—Ā –ė–Ľ—Ć–ł—á , –Ī–į–Ľ—Ć–∑–į–ľ–ł—Ä–ĺ–≤–į–≤—ą–ł–Ļ —ā–Ķ–Ľ–ĺ –õ–Ķ–Ĺ–ł–Ĺ–į –ł –≤–ĺ–∑–≥–Ľ–į–≤–Ľ—Ź–≤—ą–ł–Ļ –Ľ–į–Ī–ĺ—Ä–į—ā–ĺ—Ä–ł—é –ú–į–≤–∑–ĺ–Ľ–Ķ—Ź. –£–Ņ–ĺ–ľ–ł–Ĺ–į–Ķ—ā—Ā—Ź –≤ —Ā—ā–į—ā—Ć–Ķ –°—ā–į–Ľ–ł–Ĺ—Ā–ļ–į—Ź –Ņ—Ä–Ķ–ľ–ł—Ź . –í—č–ī–≤–ł–≥–į—é –ł –Ķ–≥–ĺ –≤ –ļ–į–Ĺ–ī–ł–ī–į—ā—č –Ĺ–į —Ā—ā–į—ā—Ć—é –≤ –†—É–≤–ł–ļ–ł. ‚ÄĒMichael Romanov 16:34, 10 –ĺ–ļ—ā—Ź–Ī—Ä—Ź 2006 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –í–ł–ļ–ł–Ņ–Ķ–ī–ł—Ź:–†–į—Ā–Ņ–ĺ–∑–Ĺ–į–≤–į–Ĺ–ł–Ķ –ł–∑–ĺ–Ī—Ä–į–∂–Ķ–Ĺ–ł–Ļ --Butko 06:37, 11 –ĺ–ļ—ā—Ź–Ī—Ä—Ź 2006 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

–°–Ņ–ł—Ā–ĺ–ļ —Ā—ā–į—ā–Ķ–Ļ, –Ĺ—É–∂–ī–į—é—Č–ł—Ö—Ā—Ź –≤ –Ņ–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ź–Ĺ–Ĺ–ĺ–ľ –Ņ—Ä–ł—Ā—ā–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–ľ –≤–Ĺ–ł–ľ–į–Ĺ–ł–ł . –ú–Ķ–Ĺ—Ź –≤—Ā–Ķ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź —ā—Ź–Ĺ–Ķ—ā –Ĺ–Ķ —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ —Ā–ĺ–∑–ī–į—ā—Ć —ā–į–ļ–ĺ–Ļ —Ā–Ņ–ł—Ā–ĺ–ļ, –Ĺ–ĺ –ł –≤–ļ–Ľ—é—á–ł—ā—Ć —ā—É–ī–į —Ā—ā–į—ā—Ć–ł –õ—č—Ā–Ķ–Ĺ–ļ–ĺ, –Ę—Ä–ĺ—Ą–ł–ľ –Ē–Ķ–Ĺ–ł—Ā–ĺ–≤–ł—á , –õ—č—Ā–Ķ–Ĺ–ļ–ĺ–≤—Č–ł–Ĺ–į –ł —ā. –Ņ. –Ę–į–ľ –≤—Ā–Ķ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź –Ņ–ĺ—Ź–≤–Ľ—Ź—é—ā—Ā—Ź –ļ–į–ļ–ł–Ķ-—ā–ĺ –≥—Ä–į–∂–ī–į–Ĺ–Ķ, –Ņ–ĺ–≤–Ķ—Ä—Ö–Ĺ–ĺ—Ā—ā–Ĺ–ĺ —Ä–į–∑–Ī–ł—Ä–į—é—Č–ł–Ķ—Ā—Ź –≤ –Ī–ł–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł–ł, –ł –Ņ—č—ā–į—é—ā—Ā—Ź –Ņ—Ä–į–≤–ł—ā—Ć, –Ĺ–į–Ņ–ł—Ä–į—Ź –Ĺ–į —ā–ĺ, —á—ā–ĺ –ī–į–Ĺ–Ĺ—č–Ķ —Ā–ĺ–≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –ľ–ĺ–Ľ–Ķ–ļ—É–Ľ—Ź—Ä–Ĺ–ĺ–Ļ –≥–Ķ–Ĺ–Ķ—ā–ł–ļ–ł –ł–Ľ–ł –ł–ľ–ľ—É–Ĺ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł–ł –Ņ–ĺ–ī—ā–≤–Ķ—Ä–∂–ī–į—é—ā –Ņ—Ä–į–≤–ĺ—ā—É –õ—č—Ā–Ķ–Ĺ–ļ–ĺ (—Ź —É–∂–Ķ –Ĺ–Ķ –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä—é –Ņ—Ä–ĺ –ĺ–Ī–ł–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ķ –Ņ—Ä–į–≤–ļ–ł, –Ņ—Ä–ł–∑–≤–į–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –Ņ–ĺ–≤—č—Ā–ł—ā—Ć —Ü–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć –Ķ–≥–ĺ —Ā–Ķ–Ľ–Ķ–ļ—Ü–ł–ĺ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ —Ä–į–Ī–ĺ—ā—č). –ö–ĺ–Ĺ–ļ—Ä–Ķ—ā–Ĺ–ĺ –≤ —ć—ā–ĺ–ľ —Ā–Ľ—É—á–į–Ķ, –ľ–ĺ–∂–Ķ—ā –Ī—č—ā—Ć, (1) —Ä–į–∑–ĺ–Ī—Ä–į—ā—Ć—Ā—Ź-—ā–į–ļ–ł —Ā–ĺ –≤–∑–≥–Ľ—Ź–ī–į–ľ–ł –Ę. –Ē. –õ—č—Ā–Ķ–Ĺ–ļ–ĺ, —á—ā–ĺ–Ī—č –Ķ–≥–ĺ –į–Ņ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–Ķ—ā–į–ľ –Ī—č–Ľ–ĺ –Ĺ–Ķ–Ņ–ĺ–≤–į–ī–Ĺ–ĺ –Ĺ–ł—á–Ķ–≥–ĺ –ī–ĺ–Ī–į–≤–Ľ—Ź—ā—Ć (–Ņ–ĺ—Ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ—É —Ā—ā–į—ā—Ć—Ź –Ī—É–ī–Ķ—ā –ī–ĺ—Ā—ā–į—ā–ĺ—á–Ĺ–ĺ –Ņ–ĺ–ī—Ä–ĺ–Ī–Ĺ–ĺ–Ļ), (2) —É—Ā—ā–į–Ĺ–ĺ–≤–ł—ā—Ć –Ĺ–į–ī —Ā—ā–į—ā—Ć–Ķ–Ļ –ļ–ĺ–Ľ–Ľ–Ķ–ļ—ā–ł–≤–Ĺ–ĺ–Ķ —ą–Ķ—Ą—Ā—ā–≤–ĺ, –Ņ–ĺ—Ā–ļ–ĺ–Ľ—Ć–ļ—É —É –ľ–Ķ–Ĺ—Ź –Ķ—Ā—ā—Ć —Ā–Ķ—Ä—Ć–Ķ–∑–Ĺ—č–Ķ –ĺ–Ņ–į—Ā–Ķ–Ĺ–ł—Ź, –ĺ—ā–Ĺ–ĺ—Ā–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ —ā–ĺ–≥–ĺ, —á—ā–ĺ –Ľ—é–Ī–ĺ–Ļ –≥—Ä–į–ľ–ĺ—ā–Ĺ—č–Ļ –Ī–ł–ĺ–Ľ–ĺ–≥, —á–ł—ā–į—Ź —Ā—ā–į—ā—Ć—é –ĺ –õ—č—Ā–Ķ–Ĺ–ļ–ĺ –≤ –Ņ—Ä–ĺ–Ľ—č—Ā–Ķ–Ĺ–ļ–ĺ–≤—Ā–ļ–ĺ–Ļ –≤–Ķ—Ä—Ā–ł–ł —Ā–ĺ—Ā—ā–į–≤–ł—ā —Ā–Ķ–Ī–Ķ –Ĺ–Ķ–Ľ–Ķ—Ā—ā–Ĺ–ĺ–Ķ –≤–Ņ–Ķ—á–į—ā–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ĺ –í–ł–ļ–ł–Ņ–Ķ–ī–ł–ł –≤ —Ü–Ķ–Ľ–ĺ–ľ (–ļ —ć—ā–ĺ–ľ—É, —É–≤—č, –Ņ–ĺ–ļ–į –ł –Ī–Ķ–∑ —ā–ĺ–≥–ĺ –ī–ĺ—Ā—ā–į—ā–ĺ—á–Ĺ–ĺ –Ņ–ĺ–≤–ĺ–ī–ĺ–≤).

–ß—ā–ĺ —Ā–ļ–į–∂–Ķ—ā–Ķ? Alexei Kouprianov 07:30, 17 –ĺ–ļ—ā—Ź–Ī—Ä—Ź 2006 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

–ó–į Michael Romanov 16:55, 17 –ĺ–ļ—ā—Ź–Ī—Ä—Ź 2006 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –ó–į –≠–≤–ĺ–Ľ—é—Ü–ł–ĺ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ķ —É—á–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –Ņ–ĺ –Ķ—á–Ķ–≤–ł–ī–Ĺ—č–ľ –Ņ—Ä–ł—á–ł–Ĺ–į–ľ. Typhoonbreath 01:42, 23 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –õ—č—Ā–Ķ–Ĺ–ļ–ĺ, –Ę—Ä–ĺ—Ą–ł–ľ –Ē–Ķ–Ĺ–ł—Ā–ĺ–≤–ł—á , –õ—č—Ā–Ķ–Ĺ–ļ–ĺ–≤—Č–ł–Ĺ–į , –≠–≤–ĺ–Ľ—é—Ü–ł–ĺ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ķ —É—á–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ĺ—ā –ł–∑–ľ–Ķ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł–Ļ —É—á–į—Ā—ā–Ĺ–ł–ļ–į–ľ–ł –Ĺ–ł–∂–Ķ –į–ī–ľ–ł–Ĺ–ł—Ā—ā—Ä–į—ā–ĺ—Ä–į, –ł –ī–Ķ–Ľ–ĺ —Ā –ļ–ĺ–Ĺ—Ü–ĺ–ľ ‚ÄĒ –≤ –į–Ĺ–≥–Ľ–ĺ—Ź–∑—č—á–Ĺ–ĺ–Ļ –≤–ł–ļ–ł —ā–į–ļ –ł –ī–Ķ–Ľ–į—é—ā. —Ā–ļ–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –ī–į—Ä–ĺ–ľ —ā—Ä–į—ā–ł—ā—Ā—Ź —ć–Ĺ–Ķ—Ä–≥–ł–ł –Ĺ–į –Ī–ĺ—Ä—Ć–Ī—É —Ā —á–ĺ–ļ–Ĺ—É—ā—č–ľ–ł. mstislavl 18:56, 23 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Alexei Kouprianov 09:11, 14 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –ó–į –õ–ł–ļ–ļ–į 17:57, 8 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –Ď–į—Ā–ļ–Ķ—Ä–≤–ł–Ľ–Ľ—é , ¬ę–Ī–Ľ–Ķ—Ā–Ĺ—É–≤—ą–Ķ–ľ—ɬĽ –Ĺ–į –Ĺ–Ķ–Ī–ĺ—Ā–ļ–Ľ–ĺ–Ĺ–Ķ –†—É–≤–ł–ļ–ł —Ā 7 —Ą–Ķ–≤—Ä–į–Ľ—Ź –Ņ–ĺ 3 —Ā–Ķ–Ĺ—ā—Ź–Ī—Ä—Ź 2005 –≥–ĺ–ī–į. –ė–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ –ĺ–Ĺ ¬ę–Ņ–ĺ—Ä–ĺ–ī–ł–Ľ¬Ľ –ļ–ĺ–Ņ–ł–≤–ł–ĺ –Ď–ĺ—ā–į–Ĺ–ł–ļ–ł 30 –ľ–į—Ä—ā–į —ā–ĺ–≥–ĺ –∂–Ķ –≥–ĺ–ī–į. –ö—Ā—ā–į—ā–ł, —Ā—ć—Ä –Ď–į—Ā–ļ–Ķ—Ä–≤–ł–Ľ–Ľ—Ć —É—Ā–Ņ–Ķ–Ľ –Ņ—Ä–ł–Ľ–ĺ–∂–ł—ā—Ć —Ä—É–ļ—É –ļ –Ď–į–ļ—ā–Ķ—Ä–ł–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł–ł , –≥–ī–Ķ, –Ņ–ĺ-–≤–ł–ī–ł–ľ–ĺ–ľ—É, —ā–ĺ–∂–Ķ –Ķ—Ā—ā—Ć –ļ–ĺ–Ņ–ł–≤–ł–ĺ, –ł, –ļ —Ā—á–į—Ā—ā—Ć—é, –Ī–Ķ–∑ –ĺ—Ā–ĺ–Ī—č—Ö –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ–ī—Ā—ā–≤–ł–Ļ ‚ÄĒ –ļ –Ď–ł–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł–ł , –ź–Ľ—Ć–≥–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł–ł , –ü—ā–ł—Ü–į–ľ , –ü–ł–Ĺ–≥–≤–ł–Ĺ–ĺ–ĺ–Ī—Ä–į–∑–Ĺ—č–ľ –ł –ü–ł–Ĺ–≥–≤–ł–Ĺ–ĺ–≤—č–ľ . –£–∂ –Ľ—É—á—ą–Ķ –Ī—č –ĺ–Ĺ –∑–į–Ĺ–ł–ľ–į–Ľ—Ā—Ź –Ĺ–į—Ā—ā—Ä–ĺ–Ļ–ļ–ĺ–Ļ –ļ–ĺ–ľ–Ņ—Ć—é—ā–Ķ—Ä–ĺ–≤ –ł –ł–≥—Ä–į–Ľ –Ĺ–į —Ā–≤–ĺ–ł—Ö —É–ī–į—Ä–Ĺ—č—Ö –ł–Ĺ—Ā—ā—Ä—É–ľ–Ķ–Ĺ—ā–į—ւĶMichael Romanov 00:17, 24 —Ą–Ķ–≤—Ä–į–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

–Ĺ–ł–∂–Ķ ). ‚ÄĒMichael Romanov 18:51, 11 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

–°–Ņ–į–ľ-—Ą–ł–Ľ—Ć—ā—Ä

–ú–į—ā–Ķ—Ä–ł–į–Ľ –ł–∑ –í–ł–ļ–ł–Ņ–Ķ–ī–ł–ł ‚ÄĒ —Ā–≤–ĺ–Ī–ĺ–ī–Ĺ–ĺ–Ļ —ć–Ĺ—Ü–ł–ļ–Ľ–ĺ–Ņ–Ķ–ī–ł–ł

–í–ĺ–∑–≤—Ä–į—ā –ļ —Ā—ā—Ä–į–Ĺ–ł—Ü–Ķ –ó–į–≥–Ľ–į–≤–Ĺ–į—Ź —Ā—ā—Ä–į–Ĺ–ł—Ü–į.

–ß—ā–ĺ –ī–Ķ–Ľ–į—ā—Ć??? ‚ÄĒMichael Romanov 07:49, 28 —Ą–Ķ–≤—Ä–į–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

Michael Romanov 07:51, 28 —Ą–Ķ–≤—Ä–į–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] * [http://www.fotoplatforma.pl/index.php?lg=en&str=200&pokaz=51 butterflies pictures]

* [http://www.fotoplatforma.pl/en/butterflies/ European butterflies photo gallery ]

‚ÄĒMichael Romanov 08:00, 28 —Ą–Ķ–≤—Ä–į–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

Michael Romanov 08:01, 28 —Ą–Ķ–≤—Ä–į–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] http://ru.wikipedia.org –≤ 10 —Ä–į–∑ –ľ–Ķ–Ĺ—Ć—ą–Ķ, —á–Ķ–ľ http://en.wikipedia.org . ‚ÄĒ –≠—ā–į —Ä–Ķ–Ņ–Ľ–ł–ļ–į –ī–ĺ–Ī–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–į —É—á–į—Ā—ā–Ĺ–ł–ļ–ĺ–ľ Daniil naumoff (–ĺ –≤ 11:32, 16 –ľ–į—Ä—ā–į 2007

–Ē–į, –Ņ—Ä–ĺ–Ķ–ļ—ā –≤—Ā—Ď –Ķ—Č–Ķ –Ĺ–į —Ā—ā–į–ī–ł–ł ¬ę—Ā–Ĺ–Ķ–∂–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ļ–ĺ–ľ–į¬Ľ. –Ě–į—Ā–ļ–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ —ć—ā–ĺ —Ä–Ķ–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –ł –Ķ—Ā—ā—Ć –Ľ–ł —Ā–ł–Ľ—č ‚ÄĒ –Ņ–ĺ–ļ–į–∂–Ķ—ā –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź, –Ĺ–ĺ –Ĺ–į –ī–į–Ĺ–Ĺ—č–Ļ –ľ–ĺ–ľ–Ķ–Ĺ—ā —Ā–ł–Ľ —Ź–≤–Ĺ–ĺ –Ĺ–Ķ —Ö–≤–į—ā–į–Ķ—ā. –Į –≤–ĺ—ā –Ņ–ĺ–ļ–į –ĺ—ā—Ā–Ľ–Ķ–∂–ł–≤–į—é –ł–∑–Ī—Ä–į–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –ł —Ö–ĺ—Ä–ĺ—ą–ł–Ķ (—Ā –ļ–į–Ĺ–ī–ł–ī–į—ā–į–ľ–ł), –į —ā–į–ļ–∂–Ķ –≤—č—Ā—ā–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –Ĺ–į —É–ī–į–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ/—É–Ľ—É—á—ą–Ķ–Ĺ–ł–Ķ ‚ÄĒ –∑–į–ī–į—á–į –Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā–į—Ź –ī–Ľ—Ź –ĺ–ī–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ–į. –Ě–ĺ –ł–Ĺ–≤–Ķ–Ĺ—ā–į—Ä–ł–∑–į—Ü–ł—Ź –ł–ľ–Ķ—é—Č–ł—Ö—Ā—Ź —Ā—ā–į—ā–Ķ–Ļ –ł —Ā—ā–į–Ī–ĺ–≤, –ļ–ĺ–Ĺ–Ķ—á–Ĺ–ĺ, –Ĺ—É–∂–Ĺ–į, —á—ā–ĺ–Ī—č –ĺ—ā –Ĺ–Ķ–Ķ —É–∂–Ķ –ĺ—ā—ā–į–Ľ–ļ–ł–≤–į—ā—Ć—Ā—Ź –ł –ł–ī—ā–ł –ī–į–Ľ—Ć—ą–Ķ. –ě–Ņ—Ź—ā—Ć –∂–Ķ ‚ÄĒ –Ķ—Ā–Ľ–ł –Ī—É–ī—É—ā —Ā–ł–Ľ—č. –ü—Ä–ł–≥–Ľ–į—ą–į—é –≤—Ā–Ķ—Ö –Ņ–ĺ—ā–Ķ–Ĺ—Ü–ł–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –∑–į–ł–Ĺ—ā–Ķ—Ä–Ķ—Ā–ĺ–≤–į–Ĺ–Ĺ—č—Ö –≤ –Ņ—Ä–ĺ–Ķ–ļ—ā–Ķ, –Ĺ–ĺ –Ņ–ĺ–ļ–į –Ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–Ľ—É—á–ł–Ľ –ĺ—ā–ļ–Ľ–ł–ļ–ĺ–≤, –ļ—Ä–ĺ–ľ–Ķ –í–į—ą–Ķ–≥–ĺ. –Ě–į—ą –∑–į–≤–ĺ–ī–ł–Ľ–į –ź–Ľ–Ķ–ļ—Ā–Ķ–Ļ –ö—É–Ņ—Ä–ł—Ź–Ĺ–ĺ–≤, –Ņ–ĺ—Ö–ĺ–∂–Ķ, —Ā–Ķ–Ļ—á–į—Ā —Ä–į–∑—Ä—č–≤–į–Ķ—ā—Ā—Ź –ľ–Ķ–∂–ī—É —Ä–į–Ī–ĺ—ā–ĺ–Ļ, –ĺ–Ī—Č–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –ł –≤–ł—Ä—ā—É–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ (–ł, –Ĺ–į–≤–Ķ—Ä–Ĺ—Ź–ļ–į, —Ä–Ķ–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ) –∂–ł–∑–Ĺ—Ć—é –ł –∑–į–Ī–ĺ—ā–į–ľ–ł —Ā –ź–ö, –Ņ—Ä–ł —ā–į–ļ–ĺ–Ļ –Ĺ–į–Ņ—Ä—Ź–∂–Ķ–Ĺ–ļ–Ķ –ī–ĺ –ü—Ä–ĺ–Ķ–ļ—ā:–Ď–ł–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—Ź —É–∂–Ķ –Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā–ĺ —Ą–ł–∑–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł —Ä—É–ļ–ł –Ĺ–Ķ –ī–ĺ–Ļ–ī—É—ā. –Ę–į–ļ —á—ā–ĺ, –Ĺ—É–∂–Ĺ—č –Ĺ–ĺ–≤—č–Ķ —Ā–ł–Ľ—č. –ü–ĺ –Ņ—Ź—ā–ĺ–ľ—É —ć—ā–į–Ņ—É. –í–ĺ–Ņ—Ä–ĺ—Ā —Ā—ā–ĺ–ł—ā –Ĺ–Ķ –ĺ –≤—Ā–Ķ—Ö —Ā—ā–į—ā—Ć—Ź—Ö –ł–∑ –į–Ĺ–≥–Ľ–ĺ–≤–ł–ļ–ł –ł –ī—Ä—É–≥–ł—Ö —Ź–∑—č–ļ–ĺ–≤—č—Ö –≤–Ķ—Ä—Ā–ł–Ļ –ł –ī–į–∂–Ķ –Ĺ–Ķ –ĺ –∂–Ķ–Ľ–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č—Ö, –į –ĺ –ļ—Ä–į–Ļ–Ĺ–Ķ –∂–Ķ–Ľ–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č—Ö . –Ę–ĺ –Ķ—Ā—ā—Ć, –Ĺ–į—Ā–ļ–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ —Ź –Ņ–ĺ–Ĺ–ł–ľ–į—é, –ĺ–Ņ–ł—Ā—č–≤–į—é—Č–ł—Ö –ĺ—Ā–Ĺ–ĺ–≤–Ĺ—č–Ķ –Ĺ–į–Ņ—Ä–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ł –Ī–į–∑–ĺ–≤—č–Ķ –Ņ–ĺ–Ĺ—Ź—ā–ł—Ź. –ó–ī–Ķ—Ā—Ć –Ĺ–į–ī–ĺ –ļ–į–ļ-—ā–ĺ –ĺ–Ņ—Ä–Ķ–ī–Ķ–Ľ–ł—ā—Ć—Ā—Ź. –í–ĺ–ĺ–Ī—Č–Ķ, –≤—Ā–Ķ –Ņ—É–Ĺ–ļ—ā—č –ĺ–Ī—Ā—É–∂–ī–į–Ķ–ľ—č –ł –ľ–Ķ–Ĺ—Ź–Ķ–ľ—č. –ö–ĺ–≥–ī–į –ĺ–Ĺ–ł —Ā–ĺ—Ā—ā–į–≤–Ľ—Ź–Ľ–ł—Ā—Ć, –Ī—č–Ľ–ĺ –ĺ–ī–Ĺ–ĺ –≤–ł–ī–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –Ņ—Ä–ĺ–Ķ–ļ—ā–į. –°–Ķ–Ļ—á–į—Ā –ľ–ĺ–∂–Ķ—ā –Ī—č—ā—Ć –ī—Ä—É–≥–ĺ–Ķ. ‚ÄĒMichael Romanov 17:34, 16 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –ď–Ľ–ł–ļ–ĺ–∑–ł–Ľ-–≥–ł–ī—Ä–ĺ–Ľ–į–∑—č –ļ–į–ļ —á–į—Ā—ā—Ć —ć—ā–ĺ–≥–ĺ –Ņ—Ä–ĺ–Ķ–ļ—ā–į ‚ÄĒ —Ź —Ā–ĺ–Ī–ł—Ä–į—é —Ā—Ā—č–Ľ–ļ–ł –Ĺ–į –≤—Ā–Ķ —Ą–Ķ—Ä–ľ–Ķ–Ĺ—ā—č —Ā –ö. –§.3.2.1 –≤–Ĺ–Ķ –∑–į–≤–ł—Ā–ł–ľ–ĺ—Ā—ā–ł –ĺ—ā —ā–ĺ–≥–ĺ, –Ĺ–į –ļ–į–ļ–ĺ–ľ —Ź–∑—č–ļ–Ķ –ĺ–Ĺ–ł –Ĺ–į–Ņ–ł—Ā–į–Ĺ—č. --Daniil naumoff 11:39, 19 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –ď–Ľ–ł–ļ–ĺ–∑–ł–Ľ-–≥–ł–ī—Ä–ĺ–Ľ–į–∑—č —Ā—Ā—č–Ľ–į—ā—Ć—Ā—Ź –ł–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ –Ĺ–į –Ĺ–ł—Ö. –ź —É–∂–Ķ –ĺ—ā –ļ–į–∂–ī–ĺ–Ļ –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–≤–ĺ–ī–Ĺ–ĺ–Ļ —Ä—É—Ā—Ā–ļ–ĺ–Ļ —Ā—ā–į—ā—Ć–ł –Ī—É–ī—É—ā –ł–Ĺ—ā–Ķ—Ä–≤–ł–ļ–ł –Ĺ–į –ł–Ĺ–ĺ—Ź–∑—č—á–Ĺ—č–Ķ –≤–Ķ—Ä—Ā–ł–ł. –°–ī–Ķ–Ľ–į–Ľ –Ķ—Č–Ķ –Ĺ–Ķ–ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—É—é –Ņ—Ä–į–≤–ļ—É –≤—Ā–Ķ—Ö —Ā–Ņ–ł—Ā–ļ–ĺ–≤. ‚ÄĒMichael Romanov 17:04, 19 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –®–į–Ī–Ľ–ĺ–Ĺ:–ď–Ľ–ł–ļ–ĺ–∑–ł–ī–≥–ł–ī—Ä–ĺ–Ľ–į–∑—č –Ņ–ĺ –į–Ĺ–į–Ľ–ĺ–≥–ł–ł —Ā –į–Ĺ–≤–ł–ļ–ł. –≠—ā–ĺ –Ĺ–į–ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —É–Ņ—Ä–ĺ—Č–į–Ķ—ā –Ĺ–į–≤–ł–≥–į—Ü–ł—é. V.S. 16:13, 23 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] V.S. 16:26, 23 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Daniil naumoff 15:45, 27 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –ú–į–Ľ—Ć—ā–į–∑–į —Ā–Ķ–Ļ—á–į—Ā ‚ÄĒ –ī–≤–Ķ —Ā—Ā—č–Ľ–ļ–ł. –ü–ĺ–Ľ—É—á–į–Ķ—ā—Ā—Ź –Ņ—É—ā–į–Ĺ–ł—Ü–į ‚ÄĒ —Ā—Ä–į–∑—É –ī–≤–Ķ —Ā—Ā—č–Ľ–ļ–ł –Ĺ–į –į–Ĺ–≤–ł–ļ–ł, –Ĺ–į–Ņ—Ä–ł–ľ–Ķ—Ä. –Į —É–∂–Ķ —ć—ā–ĺ –Ņ—Ä–ĺ—Ö–ĺ–ī–ł–Ľ, –Ņ–ĺ—ć—ā–ĺ–ľ—É –ł –Ĺ–Ķ –ī–Ķ–Ľ–į—é –ł—Ö. –Ě–Ķ –Ĺ–į—ą—Ď–Ľ —Ä–Ķ–ļ–ĺ–ľ–Ķ–Ĺ–ī–į—Ü–ł–Ļ –Ņ–ĺ —Ą–Ķ—Ä–ľ–Ķ–Ĺ—ā–į–ľ –≤ ¬ę–ú–ĺ–Ľ–Ķ–ļ—É–Ľ—Ź—Ä–Ĺ–ĺ–Ļ –Ī–ł–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł–ł¬Ľ. –Ď—É–ī—É –Ī–Ľ–į–≥–ĺ–ī–į—Ä–Ķ–Ĺ, –Ķ—Ā–Ľ–ł –ī–į–ī–ł—ā–Ķ —Ā—Ā—č–Ľ–ļ—É. V.S. 17:39, 27 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] <noinclude></noinclude> , –Ĺ–į–Ņ—Ä–ł–ľ–Ķ—Ä, –ļ–į–ļ –≤ —ć—ā–ĺ–Ļ –Ņ—Ä–į–≤–ļ–Ķ .--GBuilder 18:06, 27 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] V.S. 18:32, 27 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Daniil naumoff 11:13, 28 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –ö–į—ā–Ķ–≥–ĺ—Ä–ł—Ź:–í—č–ľ–Ķ—Ä—ą–ł–Ķ –∂–ł–≤–ĺ—ā–Ĺ—č–Ķ (–Ī–Ķ–∑ –Ņ–ĺ–ī–ļ–į—ā–ł–≥–ĺ—Ä–ł–Ļ) ‚ÄĒ —ć—ā–ĺ –Ĺ–į–≤–Ķ—Ä–Ĺ–ĺ –ĺ–Ņ—ā–ł–ľ–į–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ –Ņ—É—ā—Ć –Ņ–ĺ–ł—Ā–ļ–į –Ī–ł–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł—Ö —Ā—ā–į—ā–Ķ–Ļ. --Daniil naumoff 12:47, 20 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –≥–Ľ–ł–ļ–ĺ–∑–ł–Ľ-–≥–ł–ī—Ä–ĺ–Ľ–į–∑ : –Ĺ–į–Ī–ł—ā—Ć –≤—Ā–Ķ 200 —Ą–Ķ—Ä–ľ–Ķ–Ĺ—ā–ĺ–≤ —ć—ā–ĺ–Ļ –≥—Ä—É–Ņ–Ņ—č –ĺ—Ā–ĺ–Ī–ĺ–≥–ĺ —Ā–ľ—č—Ā–Ľ–į –Ĺ–Ķ—ā, –ī–į –ł –≤ –į–Ĺ–≥–Ľ–ĺ—Ź–∑—č—á–Ĺ–ĺ–Ļ –≤–Ķ—Ä—Ā–ł–ł —ā–į–ļ–ĺ–Ļ —Ü–Ķ–Ľ–ł –≤—Ä–ĺ–ī–Ķ –Ĺ–ł–ļ—ā–ĺ –Ĺ–Ķ –Ņ—Ä–Ķ—Ā–Ľ–Ķ–ī—É–Ķ—ā. –ź –≤–ĺ–ĺ–Ī—Č–Ķ —Ą–Ķ—Ä–ľ–Ķ–Ĺ—ā–ĺ–≤ –ł–∑–≤–Ķ—Ā—ā–Ĺ–ĺ –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —ā—č—Ā—Ź—á ‚ÄĒ –Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā–ĺ –Ĺ–Ķ—Ä–Ķ–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –Ĺ–į–Ī–ł–≤–į—ā—Ć –≤—Ā—Ď –Ī–Ķ–∑ —Ä–į–∑–Ī–ĺ—Ä–į. –õ—É—á—ą–Ķ –Ĺ–į–Ņ–ł—Ā–į—ā—Ć –Ņ–ĺ–Ņ–ĺ–ī—Ä–ĺ–Ī–Ĺ–Ķ–Ķ, –Ĺ–ĺ –Ņ—Ä–ĺ –ł–∑–Ī—Ä–į–Ĺ–Ĺ—č–Ķ —Ą–Ķ—Ä–ľ–Ķ–Ĺ—ā—č. –Ě–į–Ņ—Ä–ł–ľ–Ķ—Ä, –≤—á–Ķ—Ä–į –Ĺ–į–Ņ–ł—Ā–į–Ľ őĪ-–≥–į–Ľ–į–ļ—ā–ĺ–∑–ł–ī–į–∑–į ‚ÄĒ –Ņ–ĺ–ļ–į –Ņ—Ä–Ķ–ī–≤–į—Ä–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–į—Ź –≤–Ķ—Ä—Ā–ł—Ź, –Ĺ–į–ī–ĺ –Ņ–ĺ–ī—Ä–Ķ–ī–į–ļ—ā–ł—Ä–ĺ–≤–į—ā—Ć –ł —Ā—Ā—č–Ľ–ļ–ł –Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā–į–≤–ł—ā—Ć –Ĺ–į –ī—Ä—É–≥–ł–Ķ —Ā—ā–į—ā—Ć–ł. --Daniil naumoff 12:47, 20 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –ß–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ —Ā–ĺ—Ā—ā–ĺ–ł—ā –ł–∑ 200‚ÄĒ300 —Ä–į–∑–Ľ–ł—á–Ĺ—č—Ö —ā–ł–Ņ–ĺ–≤ –ļ–Ľ–Ķ—ā–ĺ–ļ (–≤ –∑–į–≤–ł—Ā–ł–ľ–ĺ—Ā—ā–ł –ĺ—ā –ľ–Ķ—ā–ĺ–ī–ł–ļ–ł –Ņ–ĺ–ī—Ā—á—Ď—ā–į —Ü–ł—Ą—Ä–į —Ä–į–∑–Ľ–ł—á–į–Ķ—ā—Ā—Ź). –Ď—č–Ľ–ĺ –Ī—č –ĺ—á–Ķ–Ĺ—Ć –ł–Ĺ—ā–Ķ—Ä–Ķ—Ā–Ĺ–ĺ –ĺ–Ī—ä–Ķ–ī–ł–Ĺ–ł—ā—Ć –≤—Ā–Ķ –ļ–Ľ–Ķ—ā–ļ–ł —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ–į (–ł –Ĺ–Ķ —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ–į) –≤ –Ķ–ī–ł–Ĺ—É—é –ł–Ķ—Ä–į—Ä—Ö–ł—é —Ā—ā–≤–ĺ–Ľ–ĺ–≤—č—Ö –ļ–Ľ–Ķ—ā–ĺ–ļ , –Ĺ–į—á–ł–Ĺ–į—Ź —Ā –∑–ł–≥–ĺ—ā—č. –°–Ņ—Ä–į–≤–į –Ņ—Ä–ł–≤—Ď–Ľ –Ņ—Ä–ł–ľ–Ķ—Ä –∂–Ķ–Ľ–į–Ķ–ľ–ĺ–≥–ĺ ¬ę—ā–į–ļ—Ā–ĺ–Ī–ĺ–ļ—Ā–į¬Ľ –ī–Ľ—Ź –Ņ—Ä–ĺ–≥—Ä–į–Ĺ—É–Ľ–ĺ—Ü–ł—ā–į.

–Ē–į–≤–Ĺ–ĺ –≤–ł—ā–į–Ķ—ā –ł–ī–Ķ—Ź, –≤–ĺ—ā —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –Ĺ–Ķ –∑–Ĺ–į—é, –≥–ī–Ķ –≤–∑—Ź—ā—Ć –ľ–į—ā–Ķ—Ä–ł–į–Ľ –ī–Ľ—Ź —Ä–Ķ–į–Ľ–ł–∑–į—Ü–ł–ł. –ē—Ā–Ľ–ł –Ķ—Ā—ā—Ć –≥–ī–Ķ-–Ľ–ł–Ī–ĺ –Ī–į–∑–į –Ņ–ĺ –≤—Ā–Ķ–ľ –ļ–Ľ–Ķ—ā–ļ–į–ľ, —ā–ĺ –ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ –Ī—č–Ľ–ĺ –Ī—č –∑–į–Ľ–ł—ā—Ć —Ā—ā–į–Ī—č —Ā —ā–į–ļ–ł–ľ–ł ¬ę—ā–į–ļ—Ā–ĺ–Ī–ĺ–ļ—Ā–į–ľ–ł¬Ľ‚Ķ

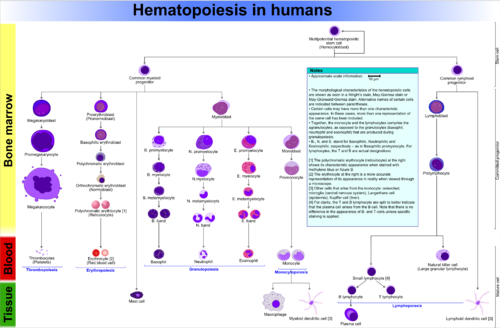

–ü–ĺ–ļ–į –ĺ–Ī–Ĺ–į—Ä—É–∂–ł–Ľ –Ĺ–Ķ–Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą—É—é –ļ–į—Ä—ā–ł–Ĺ–ļ—É —Ā –ł–Ķ—Ä–į—Ä—Ö–ł–Ķ–Ļ –ļ–Ľ–Ķ—ā–ĺ–ļ –ļ—Ä–ĺ–≤–ł:

–ē—Ā—ā—Ć –Ķ—Č—Ď —Ā–Ņ–ł—Ā–ĺ–ļ –ļ–Ľ–Ķ—ā–ĺ–ļ –≤–∑—Ä–ĺ—Ā–Ľ–ĺ–≥–ĺ —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ–į –≤ –į–Ĺ–≥–Ľ–ł–Ļ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –í–ł–ļ–ł–Ņ–Ķ–ī–ł–ł, –Ĺ–ĺ, –Ņ–ĺ–Ĺ—Ź—ā–Ĺ–ĺ, —á—ā–ĺ –≤ —ć—ā–ĺ–ľ —Ā–Ņ–ł—Ā–ļ–Ķ –Ņ—Ä–ł–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ—č –ī–į–Ľ–Ķ–ļ–ĺ –Ĺ–Ķ –≤—Ā–Ķ —Ā—ā–≤–ĺ–Ľ–ĺ–≤—č–Ķ –ļ–Ľ–Ķ—ā–ļ–ł –ł –Ĺ–Ķ –ĺ—á–Ķ–≤–ł–ī–Ĺ–į —Ā—ā—Ä—É–ļ—ā—É—Ä–į ¬ę—Ä–ĺ–ī–ĺ—Ā–Ľ–ĺ–≤–ł—Ź¬Ľ –ļ–Ľ–Ķ—ā–ĺ–ļ.--GBuilder 15:19, 20 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

Daniil naumoff 15:54, 20 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] GBuilder 16:03, 20 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Alexei Kouprianov 08:31, 21 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

–í–ĺ—ā —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –≤—Ā—Ď —Ä–į–≤–Ĺ–ĺ –Ĺ–Ķ–Ņ–ĺ–Ĺ—Ź—ā–Ĺ–ĺ, —á—ā–ĺ –∑–į –ļ–Ľ–Ķ—ā–ļ–ł —Ä–į—Ā–Ņ–ĺ–Ľ–į–≥–į—é—ā—Ā—Ź –ľ–Ķ–∂–ī—É —ć–Ņ–ł–Ī–Ľ–į—Ā—ā–į–ľ–ł –ł –≥–Ķ–ľ–ĺ—Ü–ł—ā–ĺ–Ī–Ľ–į—Ā—ā–į–ľ–ł –≤ –ł—Ā—ā–ĺ—Ä–ł–ł –ī–ł—Ą—Ą–Ķ—Ä–Ķ–Ĺ—Ü–ł—Ä–ĺ–≤–ĺ–ļ. –Ě–ĺ –Ĺ–Ķ –ī—É–ľ–į—é, —á—ā–ĺ –ł—Ö —ā–į–ľ –Ī—É–ī–Ķ—ā –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ. --GBuilder 17:37, 21 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

—Ā–į–ľ–ĺ–≥–ĺ –ł–∑–ĺ–Ī—Ä–į–∂–Ķ–Ĺ–ł—Ź ? –Ě–į–≤–Ķ—Ä–Ĺ—Ź–ļ–į, –ļ–į—Ä—ā–ł–Ĺ–ļ–į –≤–∑—Ź—ā–į —Ā –ļ–į–ļ–ĺ–≥–ĺ-—ā–ĺ –ĺ—Ä–ł–≥–ł–Ĺ–į–Ľ–į, —ā–į–ľ —É–ļ–į–∑–į–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ. –ú–ĺ–∂–Ķ—ā, —ā–ĺ–≥–ī–į —á—ā–ĺ-—ā–ĺ –ł –Ņ—Ä–ĺ—Ź—Ā–Ĺ–ł—ā—Ā—Ź. –ė–Ľ–ł –ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ –Ĺ–į–Ņ–ł—Ā–į—ā—Ć –Ņ—Ä—Ź–ľ–ĺ–Ļ –∑–į–Ņ—Ä–ĺ—Ā –į–≤—ā–ĺ—Ä—É –ł–∑ –ď–ĺ–Ľ–Ľ–į–Ĺ–ī–ł–ł. ‚ÄĒMichael Romanov 18:02, 21 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] —Ā–Ľ–ĺ–≤–į—Ä—Ď–ľ ).--GBuilder 18:33, 21 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] GBuilder 16:04, 25 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

Michael Romanov 16:23, 25 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] GBuilder 17:35, 29 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

Michael Romanov 18:33, 29 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) P.S. –ź –í—č –ī–ł—Ā—Ā–Ķ—Ä—ā–į—Ü–ł—é –Ņ–ĺ —ć—ā–ł–ľ –≤–ĺ–Ņ—Ä–ĺ—Ā–į–ľ –Ņ–ł—ą–Ķ—ā–Ķ? ‚ÄĒMichael Romanov 18:35, 29 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] GBuilder 18:44, 29 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) P. S. –ě—ā–≤–Ķ—ā –Ķ—Ā—ā—Ć –ł –≤ –ľ–ĺ—Ď–ľ –Ņ—Ä–ĺ—Ą–ł–Ľ–Ķ.--GBuilder 18:46, 29 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Michael Romanov 19:11, 29 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] GBuilder 19:25, 29 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –í–ĺ–Ķ–≤–ĺ–ī–į , Daniil_Naumoff , –í—Ź—á–Ķ—Ā–Ľ–į–≤ –ź—Ą–ł–Ĺ–ĺ–≥–Ķ–Ĺ–ĺ–≤ , GBuilder . –í—Ā–Ķ–ľ –Ņ—Ä–ł—Ā–ĺ–Ķ–ī–Ĺ–ł–≤—ą–ł–ľ—Ā—Ź –ł —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ —Ā–ĺ–Ī–ł—Ä–į—é—Č–ł–ľ—Ā—Ź —ć—ā–ĺ —Ā–ī–Ķ–Ľ–į—ā—Ć –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–ĺ–Ķ —Ā–Ņ–į—Ā–ł–Ī–ĺ. –•–ĺ—ā–Ķ–Ľ–ĺ—Ā—Ć –Ī—č –Ĺ–Ķ–ľ–Ĺ–ĺ–∂–ļ–ĺ –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ķ –į–ļ—ā–ł–≤–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ĺ–Ī—Ā—É–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź —ā–Ķ–ļ—É—Č–ł—Ö –Ņ—Ä–ĺ–Ī–Ľ–Ķ–ľ, –ļ–į–ļ –Ĺ–į–Ņ—Ä–ł–ľ–Ķ—Ä "¬ę–Ę–į–ļ—Ā–ĺ–Ī–ĺ–ļ—Ā¬Ľ –ī–Ľ—Ź —ć—É–ļ–į—Ä–ł–ĺ—ā –≤ —Ā–ĺ—Ā—ā–į–≤–Ķ –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ–ļ–Ľ–Ķ—ā–ĺ—á–Ĺ—č—Ö." –≤—č—ą–Ķ, –į —ā–į–ļ–∂–Ķ –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ķ –ĺ–Ņ–Ķ—Ä–į—ā–ł–≤–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ä–Ķ–į–≥–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—Ź –Ĺ–į —Ā—ā–į—ā—Ć–ł-–ļ–į–Ĺ–ī–ł–ī–į—ā—č –Ĺ–į —É–ī–į–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ, —É–Ľ—É—á—ą–Ķ–Ĺ–ł–Ķ, –ĺ–Ī—ä–Ķ–ī–ł–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ, –≤ —Ö–ĺ—Ä–ĺ—ą–ł–Ķ –ł –ł–∑–Ī—Ä–į–Ĺ–Ĺ—č–Ķ. –ź —ā–ĺ –ľ–Ĺ–Ķ –≤ –ĺ–ī–ł–Ĺ–ĺ—á–ļ—É —É–ī–į–Ľ–ĺ—Ā—Ć –Ņ–ĺ–ļ–į —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –≤—č—ā–į—Č–ł—ā—Ć –Ď–į–Ľ—Ź–Ĺ—É—Ā–ĺ–≤ , –ĺ—ā–Ī–ł—ā—Ć –ö–ĺ—Ä–ĺ–≤—É –ĺ—ā –Ē–ł–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ī—č–ļ–į –ł —É—ā–ĺ–Ņ–ł—ā—Ć –ď—Ä–Ķ–Ī–Ĺ–ł—Ā—ā–ĺ–≥–ĺ –ļ—Ä–ĺ–ļ–ĺ–ī–ł–Ľ–į . :) ‚ÄĒMichael Romanov 01:06, 21 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

Michael Romanov 17:15, 21 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –í–ü:–ü —á–ł—Ā–Ľ–ĺ —É—á–į—Ā—ā–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤ –ü—Ä–ĺ–Ķ–ļ—ā:–Ď–ł–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—Ź . –Ě–į –ī–į–Ĺ–Ĺ—č–Ļ –ľ–ĺ–ľ–Ķ–Ĺ—ā ‚ÄĒ –į–∂ 15! ‚ÄĒMichael Romanov 07:22, 22 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] ‚ÄĒ –≠—ā–į —Ä–Ķ–Ņ–Ľ–ł–ļ–į –ī–ĺ–Ī–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–į —É—á–į—Ā—ā–Ĺ–ł–ļ–ĺ–ľ Daniil naumoff (–ĺ –≤

–Ě–Ķ—ā. –ě–Ĺ—ā–ĺ–≥–Ķ–Ĺ–Ķ–∑ = –ł–Ĺ–ī–ł–≤–ł–ī—É–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ķ —Ä–į–∑–≤–ł—ā–ł–Ķ –ĺ—Ä–≥–į–Ĺ–ł–∑–ľ–į. –ě—Ä—ā–ĺ–≥–Ķ–Ĺ–Ķ–∑ = –ĺ–ī–Ĺ–į –ł–∑ / —Ä–į–∑–Ĺ–ĺ–≤–ł–ī–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć —ć–≤–ĺ–Ľ—é—Ü–ł–ĺ–Ĺ–Ĺ—č—Ö —ā–Ķ–ĺ—Ä–ł–Ļ. Alexei Kouprianov 08:29, 21 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Daniil naumoff 12:34, 21 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Alexandrov 12:58, 21 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Daniil naumoff 13:21, 21 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –ě—Ä—ā–ĺ–≥–Ķ–Ĺ–Ķ–∑ –Ĺ–į –í–ü:–ö–°–ě/–Ď–ł–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—Ź . ‚ÄĒMichael Romanov 17:44, 21 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –ė–Ĺ—Ą–Ķ–ļ—Ü–ł–ĺ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ –ľ–ĺ–Ĺ–ĺ–Ĺ—É–ļ–Ľ–Ķ–ĺ–∑ . ‚ÄĒMichael Romanov 18:03, 21 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –í–ü:–ü –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ĺ—ā –ü—Ä–ĺ–Ķ–ļ—ā:–Ď–ł–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—Ź ‚ÄĒ –ü—Ä–ĺ–Ķ–ļ—ā:–°–ĺ–Ī–į–ļ–ł , –Ņ–ĺ—Ā–≤—Ź—Č–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ –Ī—Ä–į—ā—Ć—Ź–ľ –Ĺ–į—ą–ł–ľ –ľ–Ķ–Ĺ—Ć—ą–ł–ľ ‚ÄĒ –Ņ–ĺ—Ä–ĺ–ī–į–ľ —Ā–ĺ–Ī–į–ļ . –°–≤—Ź–∑–į–Ľ—Ā—Ź —Ā –Ķ–ī–ł–Ĺ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–ľ –Ķ–≥–ĺ —É—á–į—Ā—ā–Ĺ–ł–ļ–ĺ–ľ Antikon–ĺ–ľ . –ü–ĺ –Ķ–≥–ĺ –Ņ—Ä–ĺ—Ā—Ć–Ī–Ķ –Ņ—Ä–ł–≥–Ľ–į—ą–į—é –≤—Ā–Ķ—Ö –ļ–ł–Ĺ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ĺ–≤ (–Ĺ–Ķ –ļ–ł–Ĺ–ĺ–≤–Ķ–ī–ĺ–≤ !—Ā–ĺ–Ī–į–ļ –ĺ–ļ–į–∑–į—ā—Ć –Ņ–ĺ—Ā–ł–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ķ —Ā–ĺ–ī–Ķ–Ļ—Ā—ā–≤–ł–Ķ –ü—Ä–ĺ–Ķ–ļ—ā:–°–ĺ–Ī–į–ļ–ł . ‚ÄĒMichael Romanov 07:05, 22 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

–Ď–į–Ľ—Ź–Ĺ—É—Ā—č –≤–ĺ–∑–Ĺ–ł–ļ –≤–ĺ–Ņ—Ä–ĺ—Ā –Ņ–ĺ –ĺ—Ą–ĺ—Ä–ľ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—é –Ņ–Ķ—Ä–≤–ĺ–≥–ĺ –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ľ–ĺ–∂–Ķ–Ĺ–ł—Ź. –ö–į–ļ –Ņ—Ä–į–≤–ł–Ľ–ĺ, –≤—Ā–Ķ —Ā—ā–į—ā—Ć–ł –ĺ –∂–ł–≤—č—Ö –ĺ—Ä–≥–į–Ĺ–ł–∑–ľ–į—Ö –Ĺ–į—á–ł–Ĺ–į—é—ā—Ā—Ź —Ā —Ä—É—Ā—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ĺ–į–∑–≤–į–Ĺ–ł—Ź –ł –≤ —Ā–ļ–ĺ–Ī–ļ–į—Ö, –Ľ–į—ā–ł–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–Ķ –Ĺ–į–∑–≤–į–Ĺ–ł–Ķ. –ö–į–ļ —Ź —É–∂–Ķ –∑–į–ľ–Ķ—á–į–Ľ, –Ĺ–į –ľ–ĺ–Ļ –≤–∑–≥–Ľ—Ź–ī, –≤ –Ņ–Ķ—Ä–≤–ĺ–ľ –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ľ–ĺ–∂–Ķ–Ĺ–ł–ł –ī–ĺ—Ā—ā–į—ā–ĺ—á–Ĺ–ĺ –ĺ—Ā—ā–į–≤–ł—ā—Ć –Ľ–į—ā–ł–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–Ķ –Ĺ–į–∑–≤–į–Ĺ–ł–Ķ, –Ĺ–Ķ –ī–ĺ–Ī–į–≤–Ľ—Ź—Ź –ļ –Ĺ–Ķ–ľ—É –≥–ĺ–ī –ł –į–≤—ā–ĺ—Ä–į –ĺ–Ņ–ł—Ā–į–Ĺ–ł—Ź. –Ē–Ľ—Ź –Ĺ–Ķ–Ņ–ĺ–ī–≥–ĺ—ā–ĺ–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č—Ö —á–ł—ā–į—ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ļ –Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ–į—Ź –Ĺ–į—É—á–Ĺ–į—Ź —Ā–Ņ–Ķ—Ü–ł—Ą–ł–ļ–į—Ü–ł—Ź –≤ –Ņ–Ķ—Ä–≤–ĺ–ľ –∂–Ķ –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ľ–ĺ–∂–Ķ–Ĺ–ł–ł –ľ–ĺ–∂–Ķ—ā –≤—č–∑–≤–į—ā—Ć –∑–į—ā—Ä—É–ī–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ł —É–ľ–Ķ–Ĺ—Ć—ą–ł—ā—Ć –ł–Ĺ—ā–Ķ—Ä–Ķ—Ā –ļ —Ā—ā–į—ā—Ć–Ķ. –ź —á—ā–ĺ –ī—É–ľ–į—é—ā –ī—Ä—É–≥–ł–Ķ —É—á–į—Ā—ā–Ĺ–ł–ļ–ł? –Ď—č–Ľ–ĺ –Ī—č —Ä–į–∑—É–ľ–Ĺ–ĺ –Ņ—Ä–ł–ī—ā–ł –ļ –Ĺ–Ķ–ļ–ĺ–Ķ–ľ—É –ĺ–Ī—Č–Ķ–ľ—É —Ä–Ķ—ą–Ķ–Ĺ–ł—é. ‚Čągruzd 07:46, 22 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

–ě–Ī—č–ļ–Ĺ–ĺ–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ —Ä—Ź–Ī—á–ł–ļ –Ĺ–į —Ā—ā—Ä–į–Ĺ–ł—Ü–Ķ –í–ł–ļ–ł–Ņ–Ķ–ī–ł—Ź:–ö–į–Ĺ–ī–ł–ī–į—ā—č –≤ —Ö–ĺ—Ä–ĺ—ą–ł–Ķ —Ā—ā–į—ā—Ć–ł/21 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 . –ė –Ĺ–ł–ļ—ā–ĺ –Ņ–ĺ–ļ–į –Ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–∂–į–Ľ–ĺ–≤–į–Ľ—Ā—Ź –Ĺ–į –Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ—É—é –Ĺ–į—É—á–Ĺ—É—é —Ā–Ņ–Ķ—Ü–ł—Ą–ł–ļ–į—Ü–ł—é, –≤—Ā–Ķ ‚ÄĒ —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –∑–į. –ü–ĺ—Ā–Ķ–ľ—É –Ĺ–Ķ –≤–ł–∂—É, —á—ā–ĺ —ć—ā–ĺ –ľ–ĺ–∂–Ķ—ā –Ī—č—ā—Ć —Ā–Ķ—Ä—Ć–Ķ–∑–Ĺ–ĺ–Ļ –Ņ—Ä–ĺ–Ī–Ľ–Ķ–ľ–ĺ–Ļ –ī–Ľ—Ź –≤–ĺ—Ā–Ņ—Ä–ł—Ź—ā–ł—Ź. –ö–į–ļ –ī—Ä—É–≥–ł–Ķ —Ā—á–ł—ā–į—é—ā? ‚ÄĒMichael Romanov 08:15, 22 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–ĺ–Ļ –Ņ—Ä–ĺ–Ī–Ľ–Ķ–ľ—č. –í –ļ–ĺ–Ĺ–Ķ—á–Ĺ–ĺ–ľ –ł—ā–ĺ–≥–Ķ, –Ĺ–į —ć–Ĺ—Ü–ł–ļ–Ľ–ĺ–Ņ–Ķ–ī–ł—á–Ķ—Ā–ļ—É—é —Ü–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć —ć—ā–ĺ –Ĺ–Ķ –≤–Ľ–ł—Ź–Ķ—ā. –Ě–į–Ľ–ł—Ü–ĺ –Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā–ĺ –≤–ĺ–Ņ—Ä–ĺ—Ā —É–ī–ĺ–Ī—Ā—ā–≤–į —á–ł—ā–į—ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ļ –ł —Ā—ā—Ä–Ķ–ľ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ —Ā–ī–Ķ–Ľ–į—ā—Ć –í–ł–ļ–ł–Ņ–Ķ–ī–ł—é –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ķ –ī—Ä—É–∂–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –ļ –Ľ—é–ī—Ź–ľ, –Ĺ–Ķ —Ź–≤–Ľ—Ź—é—Č–ł–ľ—Ā—Ź —Ā–Ņ–Ķ—Ü–ł–į–Ľ–ł—Ā—ā–į–ľ–ł –≤ –ĺ–Ī–Ľ–į—Ā—ā–ł –Ī–ł–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł–ł (–≤ –ī–į–Ĺ–Ĺ–ĺ–ľ —Ā–Ľ—É—á–į–Ķ). –í –ļ–ĺ–Ĺ—Ü–Ķ –ļ–ĺ–Ĺ—Ü–ĺ–≤, –ł–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ –ĺ–Ĺ–ł –≤ –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–ł–Ĺ—Ā—ā–≤–Ķ —Ā–≤–ĺ—Ď–ľ —Ź–≤–Ľ—Ź—é—ā—Ā—Ź –Ņ–ĺ—ā—Ä–Ķ–Ī–ł—ā–Ķ–Ľ—Ź–ľ–ł –Ĺ–į—ą–Ķ–Ļ –ł–Ĺ—Ą–ĺ—Ä–ľ–į—Ü–ł–ł. ‚Čągruzd 08:41, 22 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] VP 21:22, 22 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –í–Ķ–ļ—ā–ĺ—Ä –õ–į–Ņ–Ľ–į—Ā–į ‚ÄĒ –†—É–Ĺ–≥–Ķ ‚ÄĒ –õ–Ķ–Ĺ—Ü–į –≤ –Ņ–Ķ—Ä–≤–ĺ–ľ –į–Ī–∑–į—Ü–Ķ –Ĺ–Ķ—ā –Ĺ–ł—á–Ķ–≥–ĺ —ā–į–ļ–ĺ–≥–ĺ, —á–Ķ–≥–ĺ –Ĺ–Ķ —Ā–ľ–ĺ–≥ –Ī—č –Ņ–ĺ–Ĺ—Ź—ā—Ć —ą–ļ–ĺ–Ľ—Ć–Ĺ–ł–ļ —Ā—ā–į—Ä—ą–ł—Ö –ļ–Ľ–į—Ā—Ā–ĺ–≤. –ź –≤ –ļ–į—á–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ –Ņ—Ä–ĺ—ā–ł–≤–ĺ–Ņ–ĺ–Ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ņ—Ä–ł–ľ–Ķ—Ä–į –Ņ–ĺ—Ā–ľ–ĺ—ā—Ä–ł—ā–Ķ —Ā—ā–į—ā—Ć—é –§—É–Ĺ–ļ—Ü–ł—Ź –ď—Ä–ł–Ĺ–į , –≥–ī–Ķ —Ā –Ņ–Ķ—Ä–≤–ĺ–≥–ĺ –∂–Ķ –į–Ī–∑–į—Ü–į –Ĺ–į—á–ł–Ĺ–į—é—ā—Ā—Ź —Ą–ĺ—Ä–ľ—É–Ľ—č. –ú–ĺ–≥—É –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ņ–ĺ–Ľ–ĺ–∂–ł—ā—Ć, —á—ā–ĺ –∂–Ķ–Ľ–į–Ĺ–ł–Ķ –ī–ĺ—á–ł—ā–į—ā—Ć —Ā—ā–į—ā—Ć—é –ī–ĺ –ļ–ĺ–Ĺ—Ü–į –≤ –Ņ–Ķ—Ä–≤–ĺ–ľ —Ā–Ľ—É—á–į–Ķ –≤–ĺ–∑–Ĺ–ł–ļ–į–Ķ—ā —É –≥–ĺ—Ä–į–∑–ī–ĺ –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–Ķ–Ļ –į—É–ī–ł—ā–ĺ—Ä–ł–ł. ‚Čągruzd 07:54, 23 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] ‚Čągruzd . –Ď–ł–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—Ź –Ĺ–Ķ —ā–į–ļ–į—Ź –Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā–į—Ź –Ĺ–į—É–ļ–į, –ł –Ĺ–Ķ –Ĺ—É–∂–Ĺ–ĺ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–≥—Ä—É–∂–į—ā—Ć —Ā—ā–į—ā—Ć—é —ā–Ķ—Ä–ľ–ł–Ĺ–į–ľ–ł –ł –ľ–į–Ľ–ĺ–≤–į–∂–Ĺ—č–ľ–ł –Ņ–ĺ–ī—Ä–ĺ–Ī–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ź–ľ–ł –Ī–Ķ–∑ –ĺ—Ā–ĺ–Ī–ĺ–Ļ –Ĺ–į —ā–ĺ –Ĺ–Ķ–ĺ–Ī—Ö–ĺ–ī–ł–ľ–ĺ—Ā—ā–ł. –Ě–į–Ņ—Ä–ł–ľ–Ķ—Ä –≤ —ā—Ä–Ķ–Ī–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—Ź—Ö –ļ —Ą–į–ļ—ā–į–ľ –≤ –Ņ—Ä–ĺ—ć–ļ—ā–Ķ –ó–Ĺ–į–Ķ—ā–Ķ –Ľ–ł –í—č —á—ā–ĺ‚Ķ –Ņ—Ä—Ź–ľ–ĺ —É–ļ–į–∑–į–Ĺ–ĺ ‚Ä¶ –ī–ĺ–Ľ–∂–Ĺ–ĺ –Ī—č—ā—Ć –Ņ–ĺ–Ĺ—Ź—ā–Ĺ–ĺ –≥—Ä–į–ľ–ĺ—ā–Ĺ–ĺ–ľ—É —Ā—ā–į—Ä—ą–Ķ–ļ–Ľ–į—Ā—Ā–Ĺ–ł–ļ—É, –Ĺ–ĺ –Ņ—Ä–ł —ć—ā–ĺ–ľ –Ĺ–Ķ —Ź–≤–Ľ—Ź—ā—Ć—Ā—Ź –Ņ—Ä–ĺ—Ą–į–Ĺ–į—Ü–ł–Ķ–Ļ . –Ě–Ķ –≤–ł–∂—É –Ĺ–ł—á–Ķ–≥–ĺ –ļ—Ä–ł–ľ–ł–Ĺ–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ķ—Ā–Ľ–ł –ł –ľ—č –Ņ–ĺ—Ā—ā—É–Ņ–ł–ľ —ā–į–ļ –∂–Ķ. –í–ĺ –≤—Ā—Ź–ļ–ĺ–ľ —Ā–Ľ—É—á–į–Ķ –ĺ–Ņ—Ä–Ķ–ī–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ —ā–Ķ—Ä–ľ–ł–Ĺ–į –ł –≤—Ā—Ď —á—ā–ĺ –ł–ī—Ď—ā –ī–ĺ —Ā–ĺ–ī–Ķ—Ä–∂–į–Ĺ–ł—Ź (–≤ –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–ĺ–Ļ —Ā—ā–į—ā—Ć–Ķ) –ī–ĺ–Ľ–∂–Ĺ–ĺ –Ī—č—ā—Ć –Ņ–ĺ–Ĺ—Ź—ā–Ĺ–ĺ –Ĺ–Ķ –Ī–ł–ĺ–Ľ–ĺ–≥—É. –Ě–ł–ļ—ā–ĺ –Ĺ–Ķ —Ā–ĺ–Ī–ł—Ä–į–Ķ—ā—Ā—Ź –Ņ—Ä–Ķ–≤—Ä–į—Č–į—ā—Ć —Ā—ā–į—ā—Ć–ł –≤ –Ņ–ĺ–Ņ—É–Ľ—Ź—Ä–Ĺ—č–Ķ —Ä–į—Ā—Ā–ļ–į–∑—č, –Ĺ–ĺ –ł –Ĺ–Ķ –Ĺ—É–∂–Ĺ–ĺ –Ľ–ł—ą–Ĺ–Ķ–≥–ĺ —Č–Ķ–≥–ĺ–Ľ—Ź–Ĺ–ł—Ź —ā–Ķ—Ä–ľ–ł–Ĺ–į–ľ–ł –ł –Ľ–į—ā—č–Ĺ—Ć—é –Ĺ–Ķ –ļ –ľ–Ķ—Ā—ā—É (—ā–Ķ–ľ –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ķ –Ņ–ĺ–ī –Ĺ–Ķ—Ď –Ķ—Ā—ā—Ć –ľ–Ķ—Ā—ā–ĺ –≤ —ą–į–Ī–Ľ–ĺ–Ĺ–Ķ). –Ě–ł–ļ—ā–ĺ –Ĺ–Ķ —Ā–ĺ–ľ–Ĺ–Ķ–≤–į–Ķ—ā—Ā—Ź —á—ā–ĺ –ľ—č –≤—Ā–Ķ —ć—ā–ł —ā–Ķ—Ä–ľ–ł–Ĺ—č –ľ–ĺ–∂–Ķ–ľ –Ņ–ĺ–Ĺ—Ź—ā—Ć, –Ĺ–ĺ –≤–Ķ–ī—Ć –Ĺ—É–∂–Ĺ—č –ĺ–Ĺ–ł –≤ –Ņ—Ä–Ķ–≤—É—é –ĺ—á–Ķ—Ä–Ķ–ī—Ć –Ĺ–Ķ –ī–Ľ—Ź –Ĺ–į—Ā, –į –ī–Ľ—Ź —ā–Ķ—Ö –ļ—ā–ĺ –ł—Ö —á–ł—ā–į–Ķ—ā. –õ—é–Ī–ĺ–Ļ –Ī–ł–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ļ —ā–Ķ—Ä–ľ–ł–Ĺ –ł —Ź–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ —Ā–ļ—Ä–Ķ–Ņ—Ź —Ā–Ķ—Ä–ī—Ü–Ķ –ĺ–Ī—ä—Ź—Ā–Ĺ–ł—ā—Ć –Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā—č–ľ–ł —Ā–Ľ–ĺ–≤–į–ľ–ł –ł –Ĺ–Ķ –Ĺ–į–ľ–Ķ–ļ–į—ā—Ć —á–ł—ā–į—ā–Ķ–Ľ—é –Ľ–ł—ą–Ĺ–ł–Ļ —Ä–į–∑ –ĺ –Ķ–≥–ĺ –Ĺ–Ķ–≥—Ä–į–ľ–ĺ—ā–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł. –ė—Ā—ā–ł–Ĺ–į –Ĺ–Ķ –≤ —É—Ā—ā–į—Ö –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä—Ź—Č–Ķ–≥–ĺ, –Ĺ–ĺ –≤ —É—ą–į—Ö —Ā–Ľ—É—ą–į—é—Č–Ķ–≥–ĺ . –ź–Ī—Ā–į–Ľ—é—ā–Ĺ–ĺ –Ĺ–Ķ –ł–ľ–Ķ–Ķ—ā –∑–Ĺ–į—á–Ķ–Ĺ–ł—Ź –Ĺ–į—Ā–ļ–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ —Ö–ĺ—Ä–ĺ—ą–ĺ –ļ–į–ļ –Ĺ–į–ľ –ļ–į–∂–Ķ—ā—Ā—Ź –ľ—č –Ņ–ł—ą–ł–ľ —Ā—ā–į—ā—Ć–ł. –í–į–∂–Ĺ–ĺ —á—ā–ĺ–Ī—č —ć—ā–ł —Ā—ā–į—ā—Ć–ł –ľ–ĺ–≥–Ľ–ł –Ņ–ĺ–Ĺ—Ź—ā—Ć —á–ł—ā–į—ā–Ķ–Ľ–ł. –Į –≤–ĺ—ā –ĺ–ī–ł–Ĺ —Ä–į–∑ –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–į–Ľ —Ā—Ā—č–Ľ–ĺ—á–ļ—É –Ĺ–į –ĺ–ī–ł–Ĺ –ł–∑ —Ā–≤–ĺ–ł—Ö –ĺ–Ņ—É—Ā–ĺ–≤ –∑–Ĺ–į–ļ–ĺ–ľ–ĺ–Ļ –ł –Ņ–ĺ–Ľ—É—á–ł–Ľ –∑–į–ľ–Ķ—á–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ –≤ —Ā–≤–ĺ–Ķ–Ļ –≥–Ķ–Ĺ–ł–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł –ĺ—ā–≤–Ķ—ā ‚ÄĒ –ó–ī—Ä–ĺ–≤–ĺ, –Ĺ–ĺ —Ź –Ĺ–ł—á–Ķ–≥–ĺ –Ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–Ĺ—Ź–Ľ–į .–ē—Ā–Ľ–ł –ľ—č –Ĺ–Ķ –≤ —Ā–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ź–Ĺ–ł–ł –Ĺ–į–Ņ–ł—Ā–į—ā—Ć –ĺ–Ņ—Ä–Ķ–ī–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ —Ā–Ľ–ĺ–≤–į–ľ–ł –ł –ĺ–Ī—Ä–į–∑–į–ľ–ł –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ķ –ľ–ĺ–∂–Ķ—ā –Ņ–ĺ–Ĺ—Ź—ā—Ć –Ĺ–Ķ –Ī–ł–ĺ–Ľ–ĺ–≥, —ā–ĺ —ć—ā–ĺ —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –Ĺ–į—ą–ł –Ņ—Ä–ĺ–Ī–Ľ–Ķ–ľ—č, –Ĺ–ĺ –Ĺ–ł–ļ–į–ļ –Ĺ–Ķ —á–ł—ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ź.--Dennis Myts 17:10, 23 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –§—É–Ĺ–ļ—Ü–ł–Ķ–Ļ –ď—Ä–ł–Ĺ–į –Ĺ–Ķ —Ā–ĺ–≤—Ā–Ķ–ľ –ļ–ĺ—Ä—Ä–Ķ–ļ—ā–Ĺ–ĺ. –ě–Ī—Ā—É–∂–ī–į–Ķ–ľ–į—Ź –ł–Ĺ—Ą–ĺ—Ä–ľ–į—Ü–ł—Ź —Ā–ĺ–≤–Ķ—Ä—ą–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ –Ĺ–Ķ–∑–Ĺ–į—á–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–į—Ź, –ł –ļ–ĺ–ľ—É –ĺ–Ĺ–į –Ĺ–Ķ –ł–Ĺ—ā–Ķ—Ä–Ķ—Ā–Ĺ–į, —ā–ĺ—ā –Ņ—Ä–ĺ—Ā–ļ–ĺ—á–ł—ā –ľ–ł–ľ–ĺ –Ĺ–Ķ–Ķ, –ī–į–∂–Ķ –Ĺ–Ķ –∑–į–ľ–Ķ—ā–ł–≤. –Ě–Ķ –Ī—É–ī–Ķ–ľ —ā—Ä–į—ā–ł—ā—Ć –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź –ł —Ā–ł–Ľ—č –Ĺ–į —ā–į–ļ–ł–Ķ –ľ–Ķ–Ľ–ĺ—á–ł. –°–ĺ–≥–Ľ–į—Ā–Ķ–Ĺ? ‚ÄĒMichael Romanov 08:09, 23 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

–Ď–ĺ—ā–į–Ĺ–ł–ļ–į –ł –ė—Ā—ā–ĺ—Ä–ł—Ź –Ī–ĺ—ā–į–Ĺ–ł–ļ–ł —É–∂–Ķ –ľ–Ķ—Ā—Ź—Ü –ļ–į–ļ –ĺ–Ī—ä—Ź–≤–Ľ–Ķ–Ĺ—č –ź–Ľ–Ķ–ļ—Ā–Ķ–Ķ–ľ –ö—É–Ņ—Ä–ł—Ź–Ĺ–ĺ–≤—č–ľ 100%-–Ĺ—č–ľ –ļ–ĺ–Ņ–ł–≤–ł–ĺ, –į –Ĺ–ł–ļ—ā–ĺ –Ņ–ĺ–ļ–į —á—ā–ĺ –ļ –Ĺ–ł–ľ –ī–į–∂–Ķ –Ĺ–Ķ –Ņ—Ä–ł—ā—Ä–ĺ–Ĺ—É–Ľ—Ā—Ź. :(‚ÄĒMichael Romanov 18:15, 23 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] ‚Čągruzd 07:19, 26 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Michael Romanov 08:09, 27 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –≤–ł—Ā—Ź—á–ł–Ļ –Ņ–ĺ–Ņ—É–≥–į–Ļ—á–ł–ļ —Ā—É–Ľ–į–≤–Ķ—Ā—Ā–ļ–ł–Ļ –ļ—Ä–į—Ā–Ĺ–ĺ—ą–į–Ņ–ĺ—á–Ĺ—č–Ļ –ł–Ľ–ł –ļ—Ä–į—Ā–Ĺ–ĺ—ą–į–Ņ–ĺ—á–Ĺ—č–Ļ —Ā—É–Ľ–į–≤–Ķ—Ā—Ā–ļ–ł–Ļ –≤–ł—Ā—Ź—á–ł–Ļ –Ņ–ĺ–Ņ—É–≥–į–Ļ—á–ł–ļ , –ĺ–Ĺ–į —ā–ł–Ņ–į –ł—Ā–Ņ–ĺ–Ľ—Ć–∑—É—é—ā—Ā—Ź –≤ –Ĺ–į—É—á–Ĺ—č—Ö –ł –Ĺ–į—É—á–Ĺ–ĺ-–Ņ–ĺ–Ņ—É–Ľ—Ź—Ä–Ĺ—č—Ö —Ā—ā–į—ā—Ć—Ź—Ö –ĺ –Ņ–ĺ–Ņ—É–≥–į—Ź—Ö, –Ĺ–ĺ, —Ā–ĺ–Ī—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ, –ļ–į–ļ –Ņ—Ä–į–≤–ł–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ —É–ļ–į–∑–į–Ľ ‚Čągruzd –Ĺ—É–∂–Ĺ–ĺ, —á—ā–ĺ–Ī—č –Ĺ–į—ą–ł —Ā—ā–į—ā—Ć–ł –Ī—č–Ľ–ł –Ĺ–Ķ —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –Ņ—Ä–į–≤–ł–Ľ—Ć–Ĺ—č, –Ĺ–ĺ –ł –Ņ—Ä–ł—Ź—ā–Ĺ—č –ī–Ľ—Ź —á—ā–Ķ–Ĺ–ł—Ź –Ņ–ĺ–Ľ—Ć–∑–ĺ–≤–į—ā–Ķ–Ľ—Ź–ľ –≤–ł–ļ–ł. –ó–ī–Ķ—Ā—Ć –≤ –≤–ł–ļ–ł —Ź –∑–į–ľ–Ķ—á–į—é –∑–į–≥–ĺ–Ľ–ĺ–≤–ļ–ł –ł –Ņ–Ķ—Ä–≤–ĺ–≥–ĺ –ł –≤—ā–ĺ—Ä–ĺ–≥–ĺ —ā–ł–Ņ–ĺ–≤. –Ē—É–ľ–į—é, –Ĺ—É—ć–Ĺ–ĺ –≤—č–Ī—Ä–į—ā—Ć –ļ–į–ļ–ĺ–Ļ-—ā–ĺ –ĺ–ī–ł–Ĺ —ā–ł–Ņ –ł —Ā–ī–Ķ–Ľ–į—ā—Ć –Ņ–ĺ –Ķ–≥–ĺ –≤–ł–ī—É –≤—Ā–Ķ –∑–į–≥–ĺ–Ľ–ĺ–≤–ļ–ł. –õ–ł—á–Ĺ–ĺ –ľ–Ĺ–Ķ –Ĺ—Ä–į–≤–ł—ā—Ā—Ź –≤—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ļ —ā–ł–Ņ, —ā–į–ļ –ļ–į–ļ –Ķ–≥–ĺ —É–ī–ĺ–Ī–Ĺ–ĺ —á–ł—ā–į—ā—Ć –ł –ĺ–Ĺ –Ĺ–Ķ –≤–≤–ĺ–ī–ł—ā –≤ —Ā–ľ—É—Č–Ķ–Ĺ–ł–Ķ —á–ł—ā–į—é—Č–Ķ–≥–ĺ —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ–į –≤ –ĺ—ā–Ľ–ł—á–ł–Ķ –ĺ—ā –Ņ–Ķ—Ä–≤–ĺ–≥–ĺ —ā–ł–Ņ–į –∑–į–≥–ĺ–Ľ–ĺ–≤–ļ–ĺ–≤. --–ó–į–Ĺ—É–ī–į 14:10, 2 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

–ĺ–Ī—ä—Ź–≤–Ľ—Ź–Ľ –ĺ–Ī —ć—ā–ĺ–Ļ –Ņ—Ä–ĺ–Ī–Ľ–Ķ–ľ–Ķ, –ł —ā—č –ľ–ĺ–∂–Ķ—ą—Ć –≤—č—Ā–ļ–į–∑–į—ā—Ć –ľ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –Ĺ–į —Ā–ĺ–ĺ—ā–≤–Ķ—ā—Ā—ā–≤—É—é—Č–Ķ–Ļ —Ā—ā—Ä–į–Ĺ–ł—Ü–Ķ . –ö–ĺ–Ĺ–ļ—Ä–Ķ—ā–Ĺ–ĺ –Ņ–ĺ –Ņ–ĺ–Ņ—É–≥–į—Ź–ľ –ľ—č —ā–į–ľ –∂–Ķ —É–∂–Ķ –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä–ł–Ľ–ł —Ā –ź–Ĺ–ī—Ä–Ķ–Ķ–ľ –°–ī–ĺ–Ī–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤—č–ľ . ‚ÄĒMichael Romanov 20:10, 2 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –ü—ā–ł—Ü—č (–ł —Ā–ľ–Ķ–∂–Ĺ—č–Ķ —Ā –Ĺ–Ķ–Ļ). –ě–ī–ł–Ĺ –ł–∑ —É—á–į—Ā—ā–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤ –≤—č—Ä–Ķ–∑–į–Ķ—ā –ī–ĺ–≤–ĺ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–ł–Ķ –ļ—É—Ā–ļ–ł —ā–Ķ–ļ—Ā—ā–į. –ö —Ā–ĺ–∂–į–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—é, –Ĺ–Ķ –ł–ľ–Ķ—Ź —Ā–ĺ–ĺ—ā–≤–Ķ—ā—Ā—ā–≤—É—é—Č–Ķ–≥–ĺ –ĺ–Ī—Ä–į–∑–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—Ź, –Ĺ–Ķ –ľ–ĺ–≥—É –Ņ–ĺ–ļ–į –Ĺ–ł—á–Ķ–≥–ĺ –Ņ—Ä–ĺ—ā–ł–≤–ĺ–Ņ–ĺ—Ā—ā–į–≤–ł—ā—Ć –Ņ–ĺ–ī–ĺ–Ī–Ĺ—č–ľ –ī–Ķ–Ļ—Ā—ā–≤–ł—Ź–ľ. ‚Čągruzd 07:52, 22 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

Typhoonbreath . –ß—ā–ĺ —Ā–į–ľ–ĺ–Ķ —Ā—ā—Ä–į–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ķ, —Ā–≤–ĺ–ł –ī–Ķ–Ļ—Ā—ā–≤–ł—Ź –ĺ–Ĺ –Ĺ–Ķ –≤—č–Ĺ–Ķ—Ā –Ņ—Ä–Ķ–ī–≤–į—Ä–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –Ĺ–į –ĺ–Ī—Ā—É–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł–Ķ. –Ě–į–ī–ĺ –Ī—č –ĺ–Ī—Ä–į—ā–ł—ā—Ć—Ā—Ź –ļ –Ĺ–Ķ–ľ—É —Ā –≤–ĺ–Ņ—Ä–ĺ—Ā–ĺ–ľ. ‚ÄĒMichael Romanov 08:15, 22 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Typhoonbreath 01:37, 23 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Michael Romanov 03:09, 23 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] ‚Čągruzd 07:43, 23 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Typhoonbreath 18:43, 23 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Typhoonbreath 18:43, 23 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –£—á–į—Ā—ā–Ĺ–ł–ļ –Ņ—Ä–ĺ–Ķ–ļ—ā–į:–Ď–ł–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—Ź }}. –ü–ĺ–Ľ—Ć–∑—É–Ļ—ā–Ķ—Ā—Ć. APL 18:24, 22 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

Michael Romanov 19:46, 22 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –®–į–Ī–Ľ–ĺ–Ĺ:–£—á–į—Ā—ā–Ĺ–ł–ļ –Ņ—Ä–ĺ–Ķ–ļ—ā–į –Ņ–ĺ—Ā—ā–į–≤–ł–Ľ –Ķ–≥–ĺ –ł—Ā—Ö–ĺ–ī–Ĺ—č–Ļ –ļ–ĺ–ī. –Ę–Ķ–Ņ–Ķ—Ä—Ć —ą–į–Ī–Ľ–ĺ–Ĺ—É –ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ –Ņ—Ä–ł–ī–į—ā—Ć –ł–Ĺ–ī–ł–≤–ł–ī—É–į–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ –ĺ–Ī–Ľ–ł–ļ: —Ā–ī–Ķ–Ľ–į—ā—Ć —Ö–ĺ—ā—Ć –∑–Ķ–Ľ—Ď–Ĺ—č–ľ , —Ö–ĺ—ā—Ć –ļ—Ä–į—Ā–Ĺ—č–ľ :) –ö—Ā—ā–į—ā–ł –ĺ—ā–ļ—É–ī–į –ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ –Ī—Ä–į—ā—Ć –≤–ĺ—ā —ā–į–ļ–ł–Ķ: #F177A8 ‚ÄĒ –ļ–ĺ–ī—č —Ü–≤–Ķ—ā–ĺ–≤? APL 18:58, 23 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Dennis Myts 09:26, 24 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Sir Shurf 13:43, 23 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

–ö–į—ā–Ķ–≥–ĺ—Ä–ł—Ź:–Ė–ł–≤–ĺ—ā–Ĺ—č–Ķ . –Ę–ĺ –∂–Ķ ‚ÄĒ –Ņ–ĺ —Ä–į—Ā—ā–Ķ–Ĺ–ł—Ź–ľ –ł –≥—Ä–ł–Ī–į–ľ . ‚ÄĒMichael Romanov 16:21, 23 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Sir Shurf 19:50, 27 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Alexei Kouprianov 09:17, 14 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –ź–Ĺ–ī—Ä–Ķ–Ļ 17:35, 24 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (MSK)

–ź–Ĺ–ī—Ä–Ķ–Ļ, —Ā–ĺ–≥–Ľ–į—Ā–Ĺ–ĺ –í–ł–ļ–ł–≤–ł–ī–į–ľ , Cacatuidae Loriinae Psittacidae ). –°–ĺ–≤–Ķ—ā—É—é –í–į–ľ –≤–ĺ –≤—Ā–Ķ—Ö —Ā–Ľ—É—á–į—Ź—Ö —Ā–≤–Ķ—Ä—Ź—ā—Ć—Ā—Ź —Ā –í–ł–ļ–ł–≤–ł–ī–į–ľ–ł. –Ę–į–ľ, –ļ–ĺ–Ĺ–Ķ—á–Ĺ–ĺ, —ā–ĺ–∂–Ķ –ľ–ĺ–≥—É—ā –Ī—č—ā—Ć –Ĺ–Ķ—ā–ĺ—á–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł, –Ĺ–ĺ –≤ —Ü–Ķ–Ľ–ĺ–ľ –ĺ—ā—Ä–į–∂–Ķ–Ĺ–ł–Ķ —ā–Ķ–ļ—É—Č–Ķ–Ļ —ā–į–ļ—Ā–ĺ–Ĺ–ĺ–ľ–ł–ł –≤–Ķ—Ä–Ĺ–ĺ–Ķ. –ė –Ķ—Č–Ķ –ī–ĺ–Ī–į–≤—Ć—ā–Ķ –≤–Ķ–∑–ī–Ķ –≤ —Ā–≤–ĺ–ł—Ö —Ā—ā–į—ā—Ć—Ź—Ö –≤ —ā–į–ļ—Ā–ĺ–Ī–ĺ–ļ—Ā–į—Ö —ā—Ä–ł –Ņ–į—Ä–į–ľ–Ķ—ā—Ä–į:

| wikispecies =

| itis =

| ncbi =

–Ē–Ľ—Ź wikispecies —É–ļ–į–∑—č–≤–į–Ķ—ā–Ķ —ā–į–ļ—Ā–ĺ–Ĺ –Ņ–ĺ-–Ľ–į—ā–ł–Ĺ—Ā–ļ–ł, –Ķ—Ā–Ľ–ł –ĺ–Ĺ –ł–ľ–Ķ–Ķ—ā—Ā—Ź –Ĺ–į –í–ł–ļ–ł–≤–ł–ī–į—Ö; itis ‚ÄĒ –Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā–į–≤–Ľ—Ź–Ķ—ā–Ķ –Ĺ–ĺ–ľ–Ķ—Ä —ā–į–ļ—Ā–ĺ–Ĺ–į –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ –Ņ–ĺ–ł—Ā–ļ–į –≤ –Ī–į–∑–Ķ ITIS ; ncbi ‚ÄĒ –Ĺ–ĺ–ľ–Ķ—Ä —ā–į–ļ—Ā–ĺ–Ĺ–į –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ –Ņ–ĺ–ł—Ā–ļ–į –≤ –Ī–į–∑–Ķ NCBI . –°–ľ. –ī–Ľ—Ź –Ņ—Ä–ł–ľ–Ķ—Ä–į –ě–Ī—č–ļ–Ĺ–ĺ–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ —Ä—Ź–Ī—á–ł–ļ . –ē—Ā–Ľ–ł –Ī—É–ī—É—ā –≤–ĺ–Ņ—Ä–ĺ—Ā—č, –ĺ–Ī—Ä–į—Č–į–Ļ—ā–Ķ—Ā—Ć ‚ÄĒ –Ņ–ĺ–ľ–ĺ–≥—É —Ä–į–∑–ĺ–Ī—Ä–į—ā—Ć—Ā—Ź. ‚ÄĒMichael Romanov 17:10, 24 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –ó–ĺ–ĺ–Ĺ–ĺ–ľ–Ķ–Ĺ—É –ö–į–ļ–į–ī—É —ć—ā–ĺ —ā–ĺ–∂–Ķ –Ņ–ĺ–ī—Ā–Ķ–ľ–Ķ–Ļ—Ā—ā–≤–ĺ. –ė–Ĺ—Ą–ĺ—Ä–ľ–į—Ü–ł—Ź –ĺ –≤–ł–ī–į—Ö –Ņ—ā–ł—Ü –ł–ī—Ď—ā –ł–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ –ĺ—ā—ā—É–ī–į. –Ē—É–ľ–į—é, –Ľ—É—á—ą–Ķ —Ā–≤–Ķ—Ä—Ź—ā—Ć—Ā—Ź —Ā –Ĺ–ł–ľ–ł. ‚ÄĒ –ó–į–Ĺ—É–ī–į 13:02, 2 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

Michael Romanov 20:25, 2 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –Ĺ–Ķ–ļ–Ľ–Ķ—ā–ĺ—á–Ĺ—č–Ķ ) –ī–Ķ–Ļ—Ā—ā–≤–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –Ī—č–Ľ –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ľ–ĺ–∂–Ķ–Ĺ –ī–Ľ—Ź –≤–ł—Ä—É—Ā–ĺ–≤ –≤ 1970-—Ö, –Ĺ–ĺ –Ĺ–Ķ –Ņ—Ä–ł–∂–ł–Ľ—Ā—Ź (–Ĺ–į scholar.google, arxiv.org –ł PubMed‚Äô–Ķ —É–Ņ–ĺ–ľ–ł–Ĺ–į–Ĺ–ł–Ļ –≤ —Ā—ā–į—ā—Ć—Ź—Ö –Ĺ–Ķ—ā).

–í Systema Naturae 2000 —ā–į–ļ–∂–Ķ –ĺ—ā—Ā—É—ā—Ā—ā–≤—É–Ķ—ā, –∑–į–ľ–Ķ–Ĺ—Ď–Ĺ–Ĺ–į—Ź –≤–ł—Ä—É—Ā–į–ľ–ł: Acytota // Taxonomicon . --Vladimir Kurg 08:01, 26 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

–į) –ĺ—Ā—ā–į–≤–ł—ā—Ć –Ĺ–į —Ā–ĺ–∑–ī–į–Ĺ–ł–Ķ –≤ —ā–į–ļ–ĺ–ľ –≤–ł–ī–Ķ, —É–ļ–į–∑–į–≤ —ā–ĺ, —á—ā–ĺ —Ā–ļ–į–∑–į–Ĺ–ĺ –≤ –į–Ĺ–≥–Ľ–ł–Ļ—Ā–ļ–ĺ–Ļ —Ā—ā–į—ā—Ć–Ķ –Ņ–Ľ—é—Ā –í–į—ą–Ķ –∑–į–ľ–Ķ—á–į–Ĺ–ł–Ķ);

–Ī) —Ā–ī–Ķ–Ľ–į—ā—Ć —Ä–Ķ–ī–ł—Ä–Ķ–ļ—ā –Ĺ–į –í–ł—Ä—É—Ā—č , –≥–ī–Ķ –ī–ĺ–Ņ–ł—Ā–į—ā—Ć –í–į—ą–Ķ –∑–į–ľ–Ķ—á–į–Ĺ–ł–Ķ.

‚ÄĒMichael Romanov 22:52, 26 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –Ě–Ķ–ļ–Ľ–Ķ—ā–ĺ—á–Ĺ—č–Ķ ‚ÄĒ –≤ —É—á–Ķ–Ī–Ĺ–ł–ļ–į—Ö –Ņ–ĺ –ľ–ł–ļ—Ä–ĺ–Ī–ł–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł–ł –≤–ł–ī–Ķ–Ľ –ł–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ —ć—ā–ĺ—ā —ā–Ķ—Ä–ľ–ł–Ĺ, –į –Ĺ–Ķ ¬ę–Ī–Ķ—Ā–ļ–Ľ–Ķ—ā–ĺ—á–Ĺ—č–Ķ¬Ľ. --Vladimir Kurg 13:44, 27 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Michael Romanov 17:40, 27 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –Ę–į–ļ—Ā–ĺ–Ĺ–ĺ–ľ–ł—Ź –∂–ł–≤–ĺ–Ļ –Ņ—Ä–ł—Ä–ĺ–ī—č ‚ÄĒ —ā–į–ľ —Ä–į–∑–ī–Ķ–Ľ–ĺ–ľ ‚ĄĖ 1 –ł–ī—É—ā –Ě–Ķ–ļ–Ľ–Ķ—ā–ĺ—á–Ĺ—č–Ķ (Acellularia) , –≤ –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č—Ö —É–∂–Ķ —Ā–ĺ–ī–Ķ—Ä–∂–ł—ā—Ā—Ź –Ķ–ī–ł–Ĺ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ –Ņ. 1.1 –í–ł—Ä—É—Ā—č (Vira) ‚Ķ--Vladimir Kurg 11:58, 30 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

Sir Shurf 16:29, 30 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] ¬ęsubviral agents¬Ľ . –Į –∑–į —ā–ĺ, —á—ā–ĺ –Ī—č –≤ —Ā—ā–į—ā—Ć–Ķ –Ę–į–ļ—Ā–ĺ–Ĺ–ĺ–ľ–ł—Ź –∂–ł–≤–ĺ–Ļ –Ņ—Ä–ł—Ä–ĺ–ī—č –Ņ–ĺ–ľ–Ķ–Ĺ—Ź—ā—Ć –Ě–Ķ–ļ–Ľ–Ķ—ā–ĺ—á–Ĺ—č–Ķ (Acellularia) –Ĺ–į –í–ł—Ä—É—Ā—č . –ė, –ľ–ĺ–∂–Ķ—ā –Ī—č—ā—Ć, —Ā–ī–Ķ–Ľ–į—ā—Ć —Ā–Ĺ–ĺ—Ā–ļ—É, –ľ–ĺ–Ľ, —Ä–į–Ĺ–Ķ–Ķ —Ä–į—Ā—Ā–ľ–į—ā—Ä–ł–≤–į–Ľ–ł—Ā—Ć –ļ–į–ļ –Ĺ–Ķ–ļ–Ľ–Ķ—ā–ĺ—á–Ĺ—č–Ķ –ł —ā. –ī. (—Ā–ĺ–≥–Ľ–į—Ā–Ĺ–ĺ –Ņ—Ä–į–≤–ļ–Ķ ). –Ē–į–≤–į–Ļ—ā–Ķ. ‚ÄĒMichael Romanov 18:33, 30 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Nxx 14:00, 4 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Viruces // Taxonomicon –ł –≤–ł—Ä–ĺ–ł–ī—č (–Ĺ–Ķ –≤–ł—Ä–ł–ĺ–Ĺ—č! –≤–ł—Ä–ł–ĺ–Ĺ ‚ÄĒ —ć—ā–ĺ –≤–Ĺ–Ķ–ļ–Ľ–Ķ—ā–ĺ—á–Ĺ–į—Ź —Ą–ĺ—Ä–ľ–į –≤–ł—Ä—É—Ā–į ¬ę–≤ –Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ–ĺ–ľ —Ā–Ī–ĺ—Ä–Ķ¬Ľ, –≤–ł—Ä—É—Ā –≤ –ľ–ĺ–∂–Ķ—ā –ł –Ņ–Ķ—Ä—Ā–ł—Ā—ā–ł—Ä–ĺ–≤–į—ā—Ć –≤ –≤–ł–ī–Ķ —Ā—É–Ī–≤–ł—Ä—É—Ā–Ĺ—č—Ö —á–į—Ā—ā–ł—Ü), –ł –Ņ—Ä–ł–ĺ–Ĺ—č –ĺ—ā–Ĺ–ĺ—Ā—Ź—ā—Ā—Ź –ļ –≤–ł—Ä—É—Ā–į–ľ (—Ā–ľ. Virus => —ā–į–ļ—Ā–ĺ–Ĺ subviral agents). –Ę–ĺ –∂–Ķ –ł –≤ ICTV: Prions // ICTVdb Index of Viruses . --Vladimir Kurg 14:28, 4 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Nxx 06:21, 5 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Michael Romanov 16:54, 5 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Vladimir Kurg 18:17, 5 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Nxx 19:37, 5 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –∑–ī–Ķ—Ā—Ć . –ö—Ä–ĺ–ľ–Ķ —ā–ĺ–≥–ĺ, —É –Ĺ–į—Ā –∂–Ķ –Ķ—Ā—ā—Ć —Ā—ā–į—ā—Ć—Ź –ü—Ä–ł–ĺ–Ĺ—č . –Ę–į–ľ –Ķ—Ā—ā—Ć —Ā—Ā—č–Ľ–ļ–ł –Ĺ–į –≤–Ĺ–Ķ—ą–Ĺ–ł–Ķ –ł—Ā—ā–ĺ—á–Ĺ–ł–ļ–ł –ł –Ĺ–į –ł–Ĺ–ĺ—Ź–∑—č—á–Ĺ—č–Ķ —Ā—ā–į—ā—Ć–ł. –ź –≤–ĺ–ĺ–Ī—Č–Ķ, –ī—Ä—É–∑—Ć—Ź, —É –ľ–Ķ–Ĺ—Ź —ā–į–ļ–ĺ–Ķ –ĺ—Č—É—Č–Ķ–Ĺ–ł–Ķ, —á—ā–ĺ —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ—á–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ —Ā—ā–ĺ–ł—ā –Ĺ–į –Ņ–ĺ—Ä–ĺ–≥–Ķ –ĺ–ī–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –≤–į–∂–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ĺ—ā–ļ—Ä—č—ā–ł—Ź (—Ā–ľ. —ā–į–ļ–∂–Ķ –∑–ī–Ķ—Ā—Ć ). ‚ÄĒMichael Romanov 20:17, 5 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

Nxx 05:24, 6 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –Ĺ–Ķ–ļ–Ľ–Ķ—ā–ĺ—á–Ĺ—č–Ķ –Ľ—É—á—ą–Ķ, —á–Ķ–ľ –Ī–Ķ—Ā–ļ–Ľ–Ķ—ā–ĺ—á–Ĺ—č–Ķ (–≤ –ļ–Ľ–Ķ—ā–ļ–į—Ö –ĺ–Ĺ–ł –≤—Ā–Ķ –Ĺ—É–∂–ī–į—é—ā—Ā—Ź). --Claim 06:00, 11 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] [1] ), –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ķ —ā–ĺ–≥–ĺ, –Ņ–ĺ–ļ–į–∑–į–Ĺ–ĺ, —á—ā–ĺ –≤ –Ĺ–Ķ–ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č—Ö —Ā–Ľ—É—á–į—Ź—Ö —ą–į–Ņ–Ķ—Ä–ĺ–Ĺ—č —Ź–≤–Ľ—Ź—é—ā—Ā—Ź –ī–ĺ—Ā—ā–į—ā–ĺ—á–Ĺ–ĺ —Ā–Ņ–Ķ—Ü–ł—Ą–ł—á–Ĺ—č–ľ–ł –Ľ–ł–≥–į–Ĺ–ī–į–ľ–ł –ļ –Ņ—Ä–Ķ–ī—ą–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ł–ļ–į–ľ –Ņ—Ä–ł–ĺ–Ĺ–ĺ–≤ ([2] ), –≤ —ā—Ä–Ķ—ā—Ć–ł—Ö, –Ņ—Ä–ł–ĺ–Ĺ—č –ľ–ĺ–≥—É—ā –ľ–ĺ–ī—É–Ľ–ł—Ä–ĺ–≤–į—ā—Ć –į–ļ—ā–ł–≤–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć –Ņ—Ä–ĺ—ā–Ķ–ł–Ĺ–ļ–ł–Ĺ–į–∑ ([3] , [4] ), –į –ĺ—ā—Ā—é–ī–į –ĺ—ā–ļ—Ä—č–≤–į—é—ā—Ā—Ź –Ņ—É—ā–ł –ļ –Ņ–ĺ—ā–Ķ–Ĺ—Ü–ł–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ —Ä–Ķ–≥—É–Ľ—Ź—Ü–ł–ł —á–Ķ–≥–ĺ —É–≥–ĺ–ī–Ĺ–ĺ ‚ÄĒ –≤–Ņ–Ľ–ĺ—ā –ī–ĺ —ć–ļ—Ā–Ņ—Ä–Ķ—Ā—Ā–ł–ł (–ļ–ł–Ĺ–į–∑—č, –ļ–ĺ–ī–ł—Ä—É–Ķ–ľ—č–Ķ –ĺ–Ĺ–ļ–ĺ–≥–Ķ–Ĺ–į–ľ–ł). --Vladimir Kurg 11:46, 11 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –Ě–Ķ–ī–ĺ—Ā—ā–į—é—Č–ł–Ķ —Ā—ā–į—ā—Ć–ł –Ņ–ĺ–ľ–Ķ—Č—Ď–Ĺ Subj.

–Ě—É–∂–Ĺ–į –Ľ–ł –ĺ—ā–ī–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–į—Ź —Ā—ā–į—ā—Ć—Ź –ī–Ľ—Ź –ļ–Ľ–į—Ā—Ā–ł—Ą–ł–ļ–į—Ü–ł–ł –≤–ł—Ä—É—Ā–ĺ–≤ –Ņ–ĺ –Ď–į–Ľ—ā–ł–ľ–ĺ—Ä—É? IMHO –Ľ—É—á—ą–Ķ –ī–ĺ–Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ–ł—ā—Ć —Ä–į–∑–ī–Ķ–Ľ –ö–Ľ–į—Ā—Ā–ł—Ą–ł–ļ–į—Ü–ł—Ź —Ā—ā–į—ā—Ć–ł –í–ł—Ä—É—Ā—č . --Vladimir Kurg 11:59, 11 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

Vladimir Kurg 11:59, 11 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

—Ā–ł–Ľ–ł–ļ–į—ā–Ĺ—č—Ö –Ī–į–ļ—ā–Ķ—Ä–ł–Ļ . –ě–Ī—č—á–Ĺ–ĺ —Ā—ā–į—Ä–į—é—Ā—Ć –ī–į–≤–į—ā—Ć —ć—ā—É —Ā—Ā—č–Ľ–ļ—É.‚ÄĒMichael Romanov 16:05, 11 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Paleognathae ).

–í —Ā—ā–į—ā—Ć–Ķ Paleognathae —Ā–ĺ–≥–Ľ–į—Ā–Ĺ–ĺ —ā–į–ļ—Ā–ĺ–Ĺ–ĺ–ľ–ł–ł –Ĺ–į –í–ł–ļ–ł–≤–ł–ī–į—Ö –Ĺ–Ķ–ĺ–Ī—Ö–ĺ–ī–ł–ľ–ĺ –ī–ĺ–Ī–į–≤–ł—ā—Ć –Ĺ–Ķ–ī–ĺ—Ā—ā–į—é—Č–ł–Ķ –ĺ—ā—Ä—Ź–ī—č.

–ė–∑ –ĺ—ā—Ä—Ź–ī–į –°—ā—Ä–į—É—Ā–ĺ–ĺ–Ī—Ä–į–∑–Ĺ—č–Ķ —É–Ī—Ä–į—ā—Ć –Ľ–ł—ą–Ĺ–ł–Ķ —Ā–Ķ–ľ–Ķ–Ļ—Ā—ā–≤–į.

–°—ā–į—ā—Ć—Ź –ö–į–∑—É–į—Ä–ĺ–≤—č–Ķ —Ā–ĺ–ī–Ķ—Ä–∂–ł—ā –Ĺ–Ķ–Ņ—Ä–į–≤–ł–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ —ā–į–ļ—Ā–ĺ–Ī–ĺ–ļ—Ā. –í —Ā—ā–į—ā—Ć–Ķ –Ě–į–Ĺ–ī—É –ł—Ā–Ņ—Ä–į–≤–ł—ā—Ć –ļ–Ľ–į—Ā—Ā–ł—Ą–ł–ļ–į—Ü–ł—é –ł —ā–į–ļ—Ā–ĺ–Ī–ĺ–ļ—Ā. –í–ĺ–∑—Ä–į–∂–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ł–Ľ–ł –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ľ–ĺ–∂–Ķ–Ĺ–ł—Ź? Andreyostr 20:20, 30 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

–ó–į –∑–ī–Ķ—Ā—Ć , –∑–ī–Ķ—Ā—Ć –ł –∑–ī–Ķ—Ā—Ć . ‚ÄĒMichael Romanov 20:37, 30 –ľ–į—Ä—ā–į 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –°—ā—Ä–į—É—Ā–ĺ–ĺ–Ī—Ä–į–∑–Ĺ—č–Ķ –ł —Ā–ī–Ķ–Ľ–į—ā—Ć redirect –Ĺ–į —Ā—ā–į—ā—Ć—é –°—ā—Ä–į—É—Ā , –ļ–į–ļ —ć—ā–ĺ —Ā–ī–Ķ–Ľ–į–Ĺ–ĺ –ī–Ľ—Ź –Ĺ–Ķ–ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č—Ö –ī—Ä—É–≥–ł—Ö –ĺ—ā—Ä—Ź–ī–ĺ–≤ –Ņ–ĺ–ī–ļ–Ľ–į—Ā—Ā–į –Ī–Ķ—Ā–ļ–ł–Ľ–Ķ–≤—č—Ö (Paleognathae ). Andrey 07:07, 2 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –ö –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ł–ľ–Ķ–Ĺ–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—é –ł –ö –ĺ–Ī—ä–Ķ–ī–ł–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—é . –í–ĺ-–≤—ā–ĺ—Ä—č—Ö, –ľ—č —É–∂–Ķ –Ņ—Ä–ĺ—Ö–ĺ–ī–ł–Ľ–ł –Ņ–ĺ–ī–ĺ–Ī–Ĺ—č–Ķ –ĺ–Ī—Ā—É–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź –≤ —Ā–Ľ—É—á–į–Ķ —Ā –ļ–ł–≤–ł–ĺ–Ī—Ä–į–∑–Ĺ—č–ľ–ł , –ī–Ľ—Ź –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č—Ö –≤–Ĺ—É—ā—Ä–ł –ĺ—ā—Ä—Ź–ī–į —ā–ĺ–∂–Ķ –ł–ľ–Ķ–Ķ–ľ –ĺ–ī–Ĺ–ĺ —Ā–Ķ–ľ–Ķ–Ļ—Ā—ā–≤–ĺ, –ĺ–ī–ł–Ĺ —Ä–ĺ–ī, –Ĺ–ĺ –Ĺ–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –≤–ł–ī–ĺ–≤. –Ē–Ľ—Ź –Ĺ–ł—Ö —Ä–Ķ—ą–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –Ī—č–Ľ–ĺ —Ā–ī–Ķ–Ľ–į–Ĺ–ĺ —Ā–Ľ–Ķ–ī—É—é—Č–Ķ–Ķ: –Ī—č–Ľ–į –ĺ—Ā—ā–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–į —Ā—ā–į—ā—Ć—Ź –Ņ–ĺ –ĺ—ā—Ä—Ź–ī—É (–ł –ĺ–ī–Ĺ–ĺ–≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ –Ņ–ĺ —Ā–Ķ–ľ–Ķ–Ļ—Ā—ā–≤—É –ł —Ä–ĺ–ī—É) –ł —Ā–ī–Ķ–Ľ–į–Ĺ—č —Ā—ā–į—ā—Ć–ł –Ņ–ĺ –ĺ—ā–ī–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č–ľ –≤–ł–ī–į–ľ: –ě–Ī—č–ļ–Ĺ–ĺ–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ –ļ–ł–≤–ł , –Ď–ĺ–Ľ—Ć—ą–ĺ–Ļ —Ā–Ķ—Ä—č–Ļ –ļ–ł–≤–ł , –°–Ķ–≤–Ķ—Ä–Ĺ—č–Ļ –ļ–ł–≤–ł , –ú–į–Ľ—č–Ļ –ļ–ł–≤–ł , –†–ĺ–≤–ł . –ü—Ä–Ķ–ī–Ľ–į–≥–į—é –Ņ–ĺ —ā–į–ļ–ĺ–ľ—É –∂–Ķ –Ņ—Ä–ł–Ĺ—Ü–ł–Ņ—É —Ā–ī–Ķ–Ľ–į—ā—Ć –ĺ–ī–Ĺ—É —Ā—ā–į—ā—Ć—é –Ņ–ĺ –ĺ—ā—Ä—Ź–ī—É –°—ā—Ä–į—É—Ā–ĺ–ĺ–Ī—Ä–į–∑–Ĺ—č—Ö (–ł –ĺ–ī–Ĺ–ĺ–≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ –ĺ–Ĺ–į –∂–Ķ –Ī—É–ī–Ķ—ā –Ņ–ĺ –Ķ–ī–ł–Ĺ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–ľ —Ā–Ķ–ľ–Ķ–Ļ—Ā—ā–≤—É –ł —Ä–ĺ–ī—É) –ł –ĺ—ā–ī–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ķ —Ā—ā–į—ā—Ć–ł –ī–Ľ—Ź –ī–≤—É—Ö –≤–ł–ī–ĺ–≤ ‚ÄĒ Struthio camelus –ł Struthio molybdophanes (—Ā–ĺ–≥–Ľ–į—Ā–Ĺ–ĺ –í–ł–ļ–ł–≤–ł–ī–į–ľ –ł ITIS'—É ). ‚ÄĒMichael Romanov 19:44, 2 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Andrey 20:37, 2 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –í–ł–ļ–ł–≤–ł–ī–į—Ö –Ķ—Ā—ā—Ć Struthio camelus –ł Struthio molybdophanes , –ļ–į–ļ –ī–≤–į –≤–ł–ī–į —Ā—ā—Ä–į—É—Ā–ĺ–≤, –Ĺ–ĺ –Ķ—Ā—ā—Ć —ā–į–ļ–∂–Ķ –Ņ–ĺ–ī–≤–ł–ī —Ā—ā—Ä–į—É—Ā–į –ĺ–Ī—č–ļ–Ĺ–ĺ–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ S. c. molybdophanes. –ö–į–ļ —Ź –Ņ–ĺ–Ĺ–ł–ľ–į—é —Ä–Ķ—á—Ć –ł–ī–Ķ—ā –ĺ–Ī –ĺ–ī–Ĺ–ĺ–ľ –ł —ā–ĺ–ľ –∂–Ķ —Ā–ĺ–ľ–į–Ľ–ł–Ļ—Ā–ļ–ĺ–ľ —Ā—ā—Ä–į—É—Ā–Ķ, –ł–Ľ–ł —Ź –ĺ—ą–ł–Ī–į—é—Ā—Ć?. –Ę—É—ā –Ĺ—É–∂–Ĺ–į –Ī—č —Ź—Ā–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć.Andrey 07:39, 3 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] —Ā—ā—Ä–į—É—Ā–į , –≤–ļ–Ľ—é—á–į—Ź Struthio molybdophanes , –ł –Ĺ–ł–ļ–į–ļ–ĺ–≥–ĺ —ā–į–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ņ–ĺ–ī–≤–ł–ī–į —É S. camelus . –Ē–į–≤–į–Ļ—ā–Ķ —ć—ā–ĺ–≥–ĺ –ł –Ņ—Ä–ł–ī–Ķ—Ä–∂–ł–≤–į—ā—Ć—Ā—Ź. ‚ÄĒMichael Romanov 17:01, 3 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –ü–ĺ—á–Ķ–ľ—É –≤ —Ä—É-–≤–ł–ļ–ł –≤—Ā–Ķ —ā–į–ļ—Ā–ĺ–Ĺ—č –≤ –Ĺ–į–∑–≤–į–Ĺ–ł—Ź—Ö —Ā—ā–į—ā–Ķ–Ļ, –ī–į–∂–Ķ –į–Ī—Ā–ĺ–Ľ—é—ā–Ĺ–ĺ –Ĺ–Ķ–Ņ–Ķ—Ä–Ķ–≤–ĺ–ī–ł–ľ—č–Ķ –Ņ–ł—ą—É—ā—Ā—Ź –ļ–ł—Ä–ł–Ľ–ł—Ü–Ķ–Ļ? –í en-wiki –≤–Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ–Ķ —Ā–Ķ–Ī–Ķ —É–Ņ–ĺ—ā—Ä–Ķ–Ī–Ľ—Ź—é—ā –Ľ–į—ā—č–Ĺ—Ć. –£ –Ĺ–į—Ā ¬ę—Ā–ĺ–Ī—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–į—Ź –≥–ĺ—Ä–ī–ĺ—Ā—ā—ƬĽ —Ā–≤–ĺ–Ļ –≤–∑–≥–Ľ—Ź–ī –Ĺ–į –≤–Ķ—Č–ł? –ė –≥–ī–Ķ –ĺ–Ĺ –≤—č—Ä–į–Ī–ĺ—ā–į–Ĺ? –°–Ņ–į—Ā–ł–Ī–ĺ =) ‚ÄĒ Maryanna Nesina (mar) 10:06, 2 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

–∑–ī–Ķ—Ā—Ć –ł –∑–ī–Ķ—Ā—Ć . ‚Čągruzd 11:31, 2 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Maryanna Nesina (mar) 12:15, 2 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –ź–Ľ–Ķ–ļ—Ā–Ķ—Ź –ö—É–Ņ—Ä–ł—Ź–Ĺ–ĺ–≤–į . –Ē–į–Ľ—Ć–Ĺ–Ķ–Ļ—ą–Ķ–Ķ –ĺ–Ī—Ā—É–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ľ–į–≥–į—é –≤–Ķ—Ā—ā–ł –∑–ī–Ķ—Ā—Ć. ‚ÄĒMichael Romanov 18:48, 2 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –≤–ł–ļ–ł–≤–ł–ī–į—Ö ‚ÄĒ –ĺ—ā–Ľ–ł—á–Ĺ–ĺ. –Ņ–ĺ—á–Ķ–ľ—É –Ī—č –ł –Ĺ–Ķ—ā =) Maryanna Nesina (mar) 19:31, 2 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Michael Romanov 19:50, 2 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Alexei Kouprianov 09:24, 14 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –Ę–Ķ—ā–Ķ—Ä–Ķ–≤–ł–Ĺ—č–Ķ . –ü–ĺ –ľ–ĺ–Ķ–ľ—É, —ć—ā–ĺ –≤—Ā–Ķ-—ā–į–ļ–ł –Ņ–ĺ–ī—Ā–Ķ–ľ–Ķ–Ļ—Ā—ā–≤–ĺ –≤ —Ā–Ķ–ľ–Ķ–Ļ—Ā—ā–≤–Ķ —Ą–į–∑–į–Ĺ–ĺ–≤—č—Ö . Andrey 12:43, 3 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

–í–ł–ļ–ł–≤–ł–ī–į—Ö —ć—ā–ĺ –Ņ–ĺ–ī—Ā–Ķ–ľ–Ķ–Ļ—Ā—ā–≤–ĺ —Ą–į–∑–į–Ĺ–ĺ–≤—č—Ö, —Ö–ĺ—ā—Ź —ā–į–ľ –Ķ—Ā—ā—Ć –Ņ—Ä–ł–ľ–Ķ—á–į–Ĺ–ł–Ķ —Ā –≤–ĺ—Ā–ļ–Ľ–ł—Ü–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č–ľ –∑–Ĺ–į–ļ–ĺ–ľ: ¬ęThe status, affinity, scope or nomenclature of this taxon is disputed¬Ľ. ITIS –ī–į–Ķ—ā —ā–ĺ –∂–Ķ —Ā–į–ľ–ĺ–Ķ, –Ņ—Ä–ł —ć—ā–ĺ–ľ –ī–Ľ—Ź —Ā–Ķ–ľ–Ķ–Ļ—Ā—ā–≤–į –Ņ–ł—ą—É—ā: ¬ęTaxonomic Status: Current Standing: invalid ‚ÄĒ other, see comments. Comment: Treated as a subfamily (Tetraoninae, in the Phasianidae), rather than as a full family (Tetraonidae) by Dickinson (2003) and Zoonomen website¬Ľ. –Ę–į–ļ —á—ā–ĺ –ł—Ā–Ņ—Ä–į–≤–Ľ—Ź—é, —Ā–Ņ–į—Ā–ł–Ī–ĺ, —á—ā–ĺ –∑–į–ľ–Ķ—ā–ł–Ľ–ł. ‚ÄĒMichael Romanov 17:13, 3 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –į–Ĺ–≥–Ľ–ł–Ļ—Ā–ļ–į—Ź –ł –Ĺ–Ķ–ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ķ –ī—Ä—É–≥–ł–Ķ –ł–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ä–į–Ĺ–Ĺ—č–Ķ —Ā—ā—Ä–į–Ĺ–ł—Ü—č. –ź –≤–ĺ—ā —Ą—Ä–į–Ĺ—Ü—É–∑—č —É —Ā–Ķ–Ī—Ź —ā–į–ļ—Ā–ĺ–Ī–ĺ–ļ—Ā —É–∂–Ķ –Ņ–ĺ–ī–Ņ—Ä–į–≤–ł–Ľ–ł. :) ‚ÄĒMichael Romanov 17:22, 3 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] —Ą–į–∑–į–Ĺ–ĺ–≤—č—Ö —Ź –≤—Ā—Ď –∂–Ķ –ī–į–Ľ —ā–Ķ—ā–Ķ—Ä–Ķ–≤–ł–Ĺ—č—Ö –ļ–į–ļ –Ņ–ĺ–ī—Ā–Ķ–ľ–Ķ–Ļ—Ā—ā–≤–ĺ. ‚ÄĒMichael Romanov 18:24, 3 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –ü–ĺ–Ľ–ł–Ņ–Ķ–Ņ—ā–ł–ī—č ‚ÄĒ —ć—ā–ĺ —Ā–Ľ–ĺ–∂–Ĺ—č–Ķ –Ī–Ķ–Ľ–ļ–ł, —Ā–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ź—Č–ł–Ķ –ł–∑ –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ł—Ö –ī–Ķ—Ā—Ź—ā–ļ–ĺ–≤, —Ā–ĺ—ā–Ķ–Ĺ –ł–Ľ–ł —ā—č—Ā—Ź—á –ľ–ĺ–Ĺ–ĺ–ľ–Ķ—Ä–ĺ–≤ ‚ÄĒ –į–ľ–ł–Ĺ–ĺ–ļ–ł—Ā–Ľ–ĺ—ā‚Ķ ‚ÄĒ –Ĺ–į —Ā–į–ľ–ĺ–ľ –ī–Ķ–Ľ–Ķ –≤–Ķ–ī—Ć –≤—Ā—Ď –≤ —ā–ĺ—á–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł –ī–ĺ –Ĺ–į–ĺ–Ī–ĺ—Ä–ĺ—ā, –ł–Ľ–ł —É —Ö–ł–ľ–ł–ļ–ĺ–≤ —Ā–≤–ĺ–ł –Ņ—Ä–Ķ–ī—Ā—ā–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź –Ĺ–į —Ā–Ķ–Ļ —Ā—á—Ď—ā? --Daniil naumoff 09:06, 6 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

Maryanna Nesina (mar) 09:17, 6 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –°–Ķ–Ļ—á–į—Ā –≥–Ľ—Ź–Ĺ—É ‚ÄĒ –Ņ–ĺ–Ņ—Ä–į–≤–Ľ—é, –Ķ—Ā–Ľ–ł —á—ā–ĺ –Ĺ–Ķ —ā–į–ļ.

–ź —Ā—ā–į—ā—Ć–ł, –ļ–ĺ–Ĺ–Ķ—á–Ĺ–ĺ, –Ĺ–į–ī–ĺ –ī–ĺ—Ä–į–Ī–į—ā—č–≤–į—ā—Ć ‚ÄĒ —á—ā–ĺ–Ī—č –≤ —Ā–Ľ–Ķ–ī—É—é—Č–ł–Ļ —Ä–į–∑ –ļ—ā–ĺ-—ā–ĺ, –ī–į–≤–į—Ź —Ā—Ā—č–Ľ–ļ—É, –Ĺ–į—á–ł–Ĺ–į–Ľ —É–∂–Ķ —Ā –í–ł–ļ–ł–Ņ–Ķ–ī–ł–ł :-) Alexandrov 10:10, 6 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –ü–ĺ–Ľ–ł–Ņ–Ķ–Ņ—ā–ł–ī—č —É–∂–Ķ –ł—Ā–Ņ—Ä–į–≤–ł–Ľ, —Ā–Ķ–Ļ—á–į—Ā –ī–ĺ–Ņ–ł—ą—É, –ł –≤—ā—Ź–Ĺ—É —Ā–ĺ–≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ķ —Ā–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ź–Ĺ–ł–Ķ –į–Ĺ–≥–Ľ–ĺ–≤–ł—á–Ĺ–ĺ–Ļ —Ā—ā–į—ā—Ć–ł. –ź —Ā –∑–į–≤—ā—Ä–į—ą–Ĺ–Ķ–≥–ĺ –ī–Ĺ—Ź –Ņ—Ä–ĺ—ą—É –Ņ–ĺ–ľ–ĺ—á—Ć –≤ –į–ī–į–Ņ—ā–į—Ü–ł–ł –ł—Ö —Ā–ĺ–≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —ā–Ķ–ļ—Ā—ā–į :-) Alexandrov 10:27, 6 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

–≤—Ā—Ď-—ā–į–ļ–ł –Ņ–ĺ–Ľ–ł–Ņ–Ķ–Ņ—ā–ł–ī—č ‚ÄĒ –ĺ—ā 10 –ł–Ľ–ł 20 –į.–ĺ., –į –Ĺ–Ķ ¬ę—Ā–ĺ–ī–Ķ—Ä–∂–į—Č–ł–Ķ —Ā–ĺ—ā–Ĺ–ł –ł–Ľ–ł —ā—č—Ā—Ź—á–ł ¬Ľ

–≤–ľ–Ķ—Ā—ā–ĺ ¬ę—Ā–Ľ–ĺ–∂–Ĺ—č–Ķ –≤–Ķ—Č–Ķ—Ā—ā–≤–į¬Ľ –Ľ—É—á—ą–Ķ ‚ÄĒ –ĺ—Ä–≥–į–Ĺ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ķ –≤–Ķ—Č–Ķ—Ā—ā–≤–į (–ļ–ĺ–Ĺ–ļ—Ä–Ķ—ā–Ĺ–Ķ–Ķ)

–Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ķ 6000 –ī–į–Ľ—Ć—ā–ĺ–Ĺ –Ĺ–į–∑—č–≤–į—é—ā –Ī–Ķ–Ľ–ļ–į–ľ–ł ‚ÄĒ –ľ–ĺ–∂–Ķ—ā –∑–į–ľ–Ķ–Ĺ–ł—ā—Ć –Ĺ–į –ĺ—ā 50-100 –į.–ĺ.?–į –≤ —Ā—ā–į—ā—Ć–Ķ –Ď–Ķ–Ľ–ļ–ł –ļ–į–ļ–ł–Ķ 22 –į–ľ–ł–Ĺ–ĺ–ļ–ł—Ā–Ľ–ĺ—ā—č –ł–ľ–Ķ—é—ā—Ā—Ź –≤ –≤–ł–ī—É??? –ľ–ĺ–∂–Ķ—ā –Ņ–ĺ—Ź—Ā–Ĺ–ł—ā—Ć? --Daniil naumoff 11:26, 6 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

–ź –í—č –Ņ–ĺ–ļ–į, –Ĺ–į –≤—č—Ö–ĺ–ī–Ĺ—č–Ķ ‚ÄĒ –Ņ–ĺ–ī—É–ľ–į–Ļ—ā–Ķ, –Ņ–Ľ–∑ ‚ÄĒ —Ź –≤–ĺ—ā –Ņ–Ľ–į–Ĺ–ł—Ä—É—é –≤—č–Ĺ–Ķ—Ā—ā–ł –ö –ĺ–Ī—ä–Ķ–ī–ł–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—é 3 —Ā—ā–į—ā—Ć–ł (–ĺ–Ī—ä—Ź–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ĺ–Ī —ć—ā–ĺ–ľ ‚ÄĒ –≤–Ĺ–ł–∑—É —Ā—ā—Ä–į–Ĺ–ł—á–ļ–ł). –≤–ĺ—ā –ļ–ĺ–ľ–ľ–Ķ–Ĺ—ā—č –ļ –Ņ—Ä–Ķ–ī—č–ī—É—Č–Ķ–ľ—É –ĺ–Ī—Ā—É–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł—é .

–ė, —ā–į–ľ –∂–Ķ –ī–į–ľ: –ĺ–Ľ–ł–≥–ĺ–Ņ–Ķ–Ņ—ā–ł–ī—č ‚ÄĒ –≤–Ľ–ł—ā—Ć –≤ –Ņ–ĺ–Ľ–ł–Ņ–Ķ–Ņ—ā–ł–ī—č . –Ď–į–Ļ! Alexandrov 15:27, 6 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –Ņ–ĺ–Ľ–ł–Ņ–Ķ–Ņ—ā–ł–ī—č –ł –ĺ–Ľ–ł–≥–ĺ–Ņ–Ķ–Ņ—ā–ł–ī—č –≤ –ĺ—Ā–Ĺ–ĺ–≤–Ĺ—É—é —Ā—ā–į—ā—Ć—é –ü–Ķ–Ņ—ā–ł–ī—č –ļ–į–ļ –≤ –į–Ĺ–≤–ł–ļ–ł. –†–į–∑–Ĺ–ł—Ü–į –ľ–Ķ–∂–ī—É –Ĺ–ł–ľ–ł ‚ÄĒ –ĺ—á–Ķ–Ĺ—Ć —É—Ā–Ľ–ĺ–≤–Ĺ–į—Ź. (–†–į–ī—É–Ķ—ā, —á—ā–ĺ —É–∂–Ķ –Ī–ł–ĺ—Ö–ł–ľ–ł—Ź –≤ —Ö–ĺ–ī –Ņ–ĺ—ą–Ľ–į! :) V.S. 02:55, 10 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Vaya –ě–Ī—Ā—É–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł–Ķ 13:40, 6 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

—ā—É—ā , —ā—É—ā –ł —ā—É—ā . --Michael Romanov 16:51, 6 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Vaya –ě–Ī—Ā—É–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł–Ķ 18:01, 6 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] ¬ę–ě–Ī—ä–Ķ–ī–ł–Ĺ–ł—ā—Ć –í–į–≥–ł–Ĺ–į–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ —Ā–Ķ–ļ—Ā , –ö–ĺ–ł—ā—É—Ā , –ü–ĺ–Ľ–ĺ–≤–ĺ–Ļ –į–ļ—ā –≤ –ĺ–ī–Ĺ–ĺ –ł–∑ –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ–ī–Ĺ–ł—Ö –ī–≤—É—Ö –Ĺ–į–ł–ľ–Ķ–Ĺ–ĺ–≤–į–Ĺ–ł–Ļ. –Ě–į –ĺ—Ā—ā–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ķ ‚ÄĒ —Ä–Ķ–ī–ł—Ä–Ķ–ļ—ā—č.¬Ľ

—ā–į–ļ –ļ–į–ļ –≤ –Ĺ–Ķ–ī–į–≤–Ĺ–Ķ–ľ –ĺ–Ī—Ā—É–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł–ł —É—á–į—Ā—ā–≤–ĺ–≤–į–Ľ–ĺ –ľ–į–Ľ–ĺ —Ā–Ņ–Ķ—Ü–ł–į–Ľ–ł—Ā—ā–ĺ–≤, –ł + –ĺ—ā–ļ—Ä—č–Ľ—Ā—Ź –Ĺ–ĺ–≤—č–Ļ —Ą–į–ļ—ā ‚ÄĒ —Ā—É—Č–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ–≤–į–Ĺ–ł–Ķ 3-–Ķ–Ļ —Ā—ā–į—ā—Ć–ł ‚ÄĒ –ö–ĺ–ł—ā—É—Ā .

–í–ĺ—ā –ļ–ĺ–ľ–ľ–Ķ–Ĺ—ā—č –ļ –Ņ—Ä–Ķ–ī—č–ī—É—Č–Ķ–ľ—É –ĺ–Ī—Ā—É–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł—é .–ė, —ā–į–ľ –∂–Ķ –Ņ–Ľ–į–Ĺ–ł—Ä—É—é: –ĺ–Ľ–ł–≥–ĺ–Ņ–Ķ–Ņ—ā–ł–ī—č ‚ÄĒ –≤–Ľ–ł—ā—Ć –≤ –Ņ–ĺ–Ľ–ł–Ņ–Ķ–Ņ—ā–ł–ī—č . Alexandrov 15:40, 6 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –ü–Ķ–Ņ—ā–ł–ī—č . V.S. 03:33, 10 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –ó–į Michael Romanov 05:39, 10 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –ü–ĺ–Ľ–ł–Ņ–Ķ–Ņ—ā–ł–ī—č ->–ü–Ķ–Ņ—ā–ł–ī—č –ł –ě–Ľ–ł–≥–ĺ–Ņ–Ķ–Ņ—ā–ł–ī—č ->–ü–Ķ–Ņ—ā–ł–ī—č . ‚ÄĒMichael Romanov 07:29, 10 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –Ē—É–ľ–į—é, —á—ā–ĺ –ĺ–Ī—Ā—É–∂–ī–į—ā—Ć —ā—É—ā –≥–ĺ—Ä–į–∑–ī–ĺ –Ņ—Ä–ĺ–ī—É–ļ—ā–ł–≤–Ĺ–Ķ–Ķ, –Ĺ–Ķ–∂–Ķ–Ľ–ł –Ĺ–į –ö–£–Ē-–ö–ě–Ď. –°–Ķ–Ļ—á–į—Ā –Ņ–ĺ—Ā—ā–į–≤–Ľ—é —Ä–Ķ–ī–ł—Ä –ł —Ā –ě–Ľ–ł–≥–ĺ–Ņ–Ķ–Ņ—ā–ł–ī–ĺ–≤ –Ĺ–į –ü–Ķ–Ņ—ā–ł–ī—č ‚ÄĒ –≤–ł–ī–ł–ľ–ĺ, —Ä–į–∑ —ā—Ä–ĺ–Ķ —Ā–ĺ–≥–Ľ–į—Ā–Ĺ—č, –ł —ć—ā–ĺ –Ķ—Ā—ā–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ, —ā–ĺ —Ā–Ņ–ĺ—Ä–ĺ–≤ –Ĺ–Ķ –Ī—É–ī–Ķ—ā. Alexandrov 09:33, 10 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Alexei Kouprianov 09:33, 14 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Vaya –ě–Ī—Ā—É–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł–Ķ 18:00, 6 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

–Ě–ł–ī–Ķ—Ä–Ľ–į–Ĺ–ī—č )–ü–ĺ –Ņ—Ä–į–≤–ĺ–Ļ (–ī–ĺ–Ī–į–≤–ł–≤ —Ā–Ķ–ļ—Ü–ł—é ¬ę–ü—Ä–ł–ľ–Ķ—á–į–Ĺ–ł—Ź¬Ľ, —Ā–ľ. –ī–Ľ—Ź –Ņ—Ä–ł–ľ–Ķ—Ä–į —ā—Ä–Ķ—ā—Ć—é –ļ–į—Ä—ā–ł–Ĺ–ļ—É –ł –≤—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ķ –Ņ—Ä–ł–ľ–Ķ—á–į–Ĺ–ł–Ķ –≤ —Ā—ā–į—ā—Ć–Ķ –ě–Ī—č–ļ–Ĺ–ĺ–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ —Ä—Ź–Ī—á–ł–ļ ): –õ–Ķ—Č[ 1]

–ü—Ä–ł–ľ–Ķ—á–į–Ĺ–ł—Ź ‚ÜĎ –ė–∑ —ą–≤–Ķ–ī—Ā–ļ–ĺ–Ļ –Ņ–ĺ–≤–į—Ä–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –ļ–Ĺ–ł–≥–ł Elisabeth √Ėstman (1869 ‚ÄĒ1933 ): √Ėstman E. Iduns kokbok. ‚ÄĒ 1911.

‚ÄĒMichael Romanov 18:56, 6 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –ľ–ĺ–ī–Ķ–Ľ—Ć —Ä–į–∑–Ĺ–ĺ–≤–ł–ī–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć –Ľ–Ķ—Č–į, —ā–į–ļ –ļ–į–ļ —Ā–į–ľ –Ĺ–Ķ –∑–Ĺ–į—é.--Vaya –ě–Ī—Ā—É–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł–Ķ 19:39, 6 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –Ľ–į—ā. Abramis ), –≤–ļ–Ľ—é—á–į—é—Č–ł–Ļ —ā—Ä–ł –≤–ł–ī–į, –≤ —ā–ĺ–ľ —á–ł—Ā–Ľ–Ķ –ł –Ľ–Ķ—Č–į, –ł –Ņ–Ķ—Ä–≤–ĺ–Ĺ–į—á–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –≤–∑—Ź—ā–į –ł–∑ –≠–°–Ď–ē . –ü–Ķ—Ä–Ķ–ł–ľ–Ķ–Ĺ–ĺ–≤–į–Ľ –≤ –õ–Ķ—Č–ł . –°–ī–Ķ–Ľ–į–Ľ –Ņ–Ķ—Ä–≤–ł—á–Ĺ–ĺ–Ķ ¬ę–Ņ—Ä–ł—á—Ď—Ā—č–≤–į–Ĺ–ł–Ķ¬Ľ. ‚ÄĒMichael Romanov 21:54, 6 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Abramis brama ) –Ĺ–į–Ņ–ł—Ā–į–Ľ. –Ē–ĺ–Ī—Ä–ĺ–≤–ĺ–Ľ—Ć—Ü—č? ‚ÄĒMichael Romanov 22:02, 6 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) –ė—ā–ĺ–≥: –ī–ĺ–Ņ–ł—Ā—č–≤–į–Ľ —Ā–į–ľ. :(‚ÄĒMichael Romanov 18:37, 11 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –í–į–≥–ł–Ĺ–į–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ —Ā–Ķ–ļ—Ā (—á—ā–ĺ –∂–Ķ —ć—ā–ĺ –∑–į –∂–į—Ä–≥–ĺ–Ĺ —ā–į–ļ–ĺ–Ļ?) –ł –Ņ–ĺ–Ľ–ĺ–≤–ĺ–Ļ –į–ļ—ā (–≤—Ä–ĺ–ī–Ķ —Ź—Ā–Ĺ–ĺ :-).

–í –Ņ—Ä–Ķ–ī—č–ī—É—Č–Ķ–Ļ —Ą–į–∑–Ķ –ĺ–Ī—Ā—É–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź, 30 –ľ–į—Ä—ā–į, –Ī—č–Ľ–ĺ –ľ–į–Ľ–ĺ —É—á–į—Ā—ā–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤, –ł –ļ–ĺ–Ĺ—Ā–Ķ–Ĺ—Ā—É—Ā –Ĺ–Ķ –Ī—č–Ľ –ī–ĺ—Ā—ā–ł–≥–Ĺ—É—ā (–≥–ĺ–Ľ–ĺ—Ā–į —Ä–į–∑–ī–Ķ–Ľ–ł–Ľ–ł—Ā—Ć 3:3), + –Ī—č–Ľ–į –Ņ–į—Ä–į —É–ī–į—á–Ĺ—č—Ö —ą—É—ā–ĺ–ļ, –ĺ –≥—Ä—Ź–ī—É—Č–Ķ–Ļ —Ā–Ķ—Ä–ł–ł —Ā—ā–į—ā–Ķ–Ļ —ā–ł–Ņ–į ¬ę–Ņ–Ķ–Ĺ–ł—Ā—É–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ-–Ņ–Ķ–Ĺ–ł—Ā—É–į–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ –į–ļ—ā ¬Ľ. –Ė–ī—Ď–ľ! Alexandrov 13:24, 10 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

V.S. 20:52, 10 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –∑–ī–Ķ—Ā—Ć –ļ–į–ļ–ł–Ķ –Ī—č —ā–ĺ –Ĺ–ł –Ī—č–Ľ–ĺ —Ä–Ķ—ą–Ķ–Ĺ–ł—Ź –Ņ–ĺ –ł—Ö –Ņ–ĺ–≤–ĺ–ī—É. –Į –≥–ĺ—ā–ĺ–≤ –Ņ—Ä–ł–∑–Ĺ–į—ā—Ć, —á—ā–ĺ —ć—ā–ĺ—ā —ā–Ķ—Ä–ľ–ł–Ĺ –Ĺ–Ķ–ļ–ĺ—Ä—Ä–Ķ–ļ—ā–Ķ–Ĺ (—Ā–ļ–ĺ—Ä–Ķ–Ķ, —ć—ā–ĺ —ā–Ķ—Ä–ľ–ł–Ĺ–ĺ–Ņ–ĺ–ī–ĺ–Ī–Ĺ–ĺ–Ķ –∂–į—Ä–≥–ĺ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ķ –≤—č—Ä–į–∂–Ķ–Ĺ–ł–Ķ), –Ĺ–ĺ –∑–ī–Ķ—Ā—Ć –Ĺ–Ķ –ľ–Ķ—Ā—ā–ĺ –ī–Ľ—Ź –Ņ–ĺ–ī–ĺ–Ī–Ĺ—č—Ö –ĺ–Ī—Ā—É–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł–Ļ. –Ę–Ķ–ľ –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ķ, —á—ā–ĺ –≤–į–≥–ł–Ĺ–į–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ —Ā–Ķ–ļ—Ā –ł–Ľ–ł –Ĺ–Ķ—á—ā–ĺ –Ņ–ĺ–ī–ĺ–Ī–Ĺ–ĺ–Ķ, –Ĺ–į–Ņ—Ä–ł–ľ–Ķ—Ä, –≥–Ķ–Ĺ–ł—ā–ĺ-–≥–Ķ–Ĺ—ā–ł–į—ā–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ –Ņ–ĺ–Ľ–ĺ–≤–ĺ–Ļ –į–ļ—ā, –ĺ—Ā–ľ—č—Ā–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ –≤ –Ņ—Ä–ĺ—ā–ł–≤–ĺ–Ņ–ĺ—Ā—ā–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–ł –ĺ—Ä–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ-–≥–Ķ–Ĺ–ł—ā–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–ľ—É –ł–Ľ–ł –į–Ĺ–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ-–≥–Ķ–Ĺ–ł—ā–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–ľ—É. –ě–≥—Ä–į–Ĺ–ł—á–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć –Ĺ–Ķ–ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č—Ö —É—á–į—Ā—ā–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤ –≤ –≤–ĺ–Ņ—Ä–ĺ—Ā–į—Ö –Ņ—Ä–ł–Ķ–ľ–Ľ–Ķ–ľ–ĺ—Ā—ā–ł —Ā–Ķ–ļ—Ā—É–į–Ľ—Ć–Ĺ—č—Ö –Ņ—Ä–į–ļ—ā–ł–ļ –ł –ł—Ö –Ī–ĺ—Ä—Ć–Ī–į —Ā –Ņ—Ä–ĺ—Ź–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź–ľ–ł —ć—Ä–ĺ—ā–ł–∑–ľ–į, –≤—č—Ö–ĺ–ī—Ź—Č–Ķ–≥–ĺ –∑–į —Ä–į–ľ–ļ–ł –≥–Ķ—ā–Ķ—Ä–ĺ—Ā–Ķ–ļ—Ā—É–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ņ–ĺ–Ľ–ĺ–≤–ĺ–≥–ĺ –į–ļ—ā–į –≤ –ľ–ł—Ā—Ā–ł–ĺ–Ĺ–Ķ—Ä—Ā–ļ–ĺ–Ļ –Ņ–ĺ–∑–ł—Ü–ł–ł –ī–į–≤–Ĺ–ĺ –ł–∑–≤–Ķ—Ā—ā–Ĺ–į, –ł —Ź —Ä–Ķ—ą–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –Ņ—Ä–ĺ—ā–Ķ—Ā—ā—É—é –Ņ—Ä–ĺ—ā–ł–≤ –≤–ĺ–≤–Ľ–Ķ—á–Ķ–Ĺ–ł—Ź —ā–Ķ–ľ–į—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ņ—Ä–ĺ–Ķ–ļ—ā–į –Ď–ł–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—Ź –≤ –Ņ–ĺ–ī–ĺ–Ī–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ä–ĺ–ī–į –ľ–ĺ—Ä–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ-–Ņ–ĺ–Ľ–ł—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ķ –ī–Ķ–Ī–į—ā—č. Alexei Kouprianov 08:59, 14 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

–ó–į Alexandrov –ł V.S. –ł –ł—Ö –≤–ļ–Ľ–į–ī—É. –£ –Ĺ–į—Ā –ł —Ā—É–≥—É–Ī–ĺ –Ī–ł–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł—Ö –Ņ—Ä–ĺ–Ī–Ľ–Ķ–ľ –Ņ–ĺ–ļ–į —á—ā–ĺ —Ö–≤–į—ā–į–Ķ—ā. ‚ÄĒMichael Romanov 09:11, 14 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –ó–į —Ā–Ņ–į–ľ —Ā —Ü–Ķ–Ľ—Ć—é –Ņ—Ä–ł–≤–Ľ–Ķ—á–Ķ–Ĺ–ł—Ź –≤–Ĺ–ł–ľ–į–Ĺ–ł—Ź –ļ –≤–ĺ–Ņ—Ä–ĺ—Ā–į–ľ –Ņ–ĺ–ī–ĺ–Ī–Ĺ–ĺ–Ļ —ā–Ķ–ľ–į—ā–ł–ļ–ł. ‚Čągruzd 06:40, 17 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –°–ĺ–≥–Ľ–į—Ā–Ķ–Ĺ —Ā –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ľ–ĺ–∂–Ķ–Ĺ–ł–Ķ–ľ –ź–Ľ–Ķ–ļ—Ā–Ķ—Ź. –Ē–Ľ—Ź –Ņ–ĺ–Ľ—Ć–∑—č –Ņ—Ä–ĺ–Ķ–ļ—ā–į –≤—Ā–Ķ –ī–Ķ–Ī–į—ā—č –Ņ–ĺ —ć—ā–ĺ–Ļ —ā–Ķ–ľ–Ķ –Ľ—É—á—ą–Ķ –≤–Ķ—Ā—ā–ł –∑–į –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ķ–Ľ–į–ľ–ł —Ā—ā—Ä–į–Ĺ–ł—Ü –Ņ—Ä–ĺ–Ķ–ļ—ā–į. –ü—Ä–ł —ć—ā–ĺ–ľ, –ļ–ĺ–Ĺ–Ķ—á–Ĺ–ĺ, –Ľ—é–Ī–ĺ–Ļ –ł–∑ —É—á–į—Ā—ā–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤ –Ņ—Ä–ĺ–Ķ–ļ—ā–į –Ď–ł–ĺ –≤–ĺ–Ľ–Ķ–Ĺ —Ā–į–ľ –Ņ—Ä–ł–Ĺ–ł–ľ–į—ā—Ć —Ä–Ķ—ą–Ķ–Ĺ–ł–Ķ —Ā–Ľ–Ķ–ī—É–Ķ—ā –Ľ–ł –Ķ–ľ—É —É—á–į—Ā—ā–≤–ĺ–≤–į—ā—Ć –≤ –Ī–į—ā–į–Ľ–ł—Ź—Ö –Ņ–ĺ –≤—č—ą–Ķ—É–Ņ–ĺ–ľ—Ź—ā—č–ľ —Ā—ā–į—ā—Ć—Ź–ľ. –Ē–Ľ—Ź –ľ–Ķ–Ĺ—Ź, –Ĺ–į–Ņ—Ä–ł–ľ–Ķ—Ä, —ć—ā–ĺ –Ĺ–Ķ –Ņ—Ä–Ķ–ī—Ā—ā–į–≤–Ľ—Ź–Ķ—ā –Ĺ–ł–ļ–į–ļ–ĺ–≥–ĺ –ł–Ĺ—ā–Ķ—Ä–Ķ—Ā–į.--VP 10:27, 18 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –ö–į–Ņ–Ķ—Ä—Ü—č –≤ –ö–į–Ņ–Ķ—Ä—Ā—č , —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –≤–ĺ—ā –Ņ–Ķ—Ä–≤–ĺ–Ķ –ļ–į–ļ–ĺ–Ļ-—ā–ĺ –ĺ—Ä–ł—Ā –ł–ľ—Ö–ĺ, –ľ–ĺ–∂–Ķ—ā –Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā–ĺ —É–ī–į–Ľ–ł—ā—Ć, –ł–Ľ–ł –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–Ĺ–Ķ—Ā—ā–ł —á–į—Ā—ā—Ć, –≤ –ĺ–Ī—Č–Ķ–ľ —Ä–į–∑–Ī–ł—Ä–į–Ļ—ā–Ķ—Ā—Ć :)--Vaya –ě–Ī—Ā—É–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł–Ķ 14:21, 10 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

—ā–į–ľ —É–∂–Ķ –Ņ–ĺ—Ā—ā–į—Ä–į–Ľ—Ā—Ź Smig. :) –Ę–Ķ–Ņ–Ķ—Ä—Ć –ĺ—Ā—ā–į–Ľ–ĺ—Ā—Ć —É–ī–į–Ľ–ł—ā—Ć —ā–Ķ–ļ—Ā—ā –≤ –ö–į–Ņ–Ķ—Ä—Ü—č –ł –Ņ–ĺ–≤–Ķ—Ā–ł—ā—Ć —Ä–Ķ–ī–ł—Ä–Ķ–ļ—ā –Ĺ–į –ö–į–Ņ–Ķ—Ä—Ā—č . –Ē–Ķ–Ļ—Ā—ā–≤—É–Ļ—ā–Ķ —Ā–ľ–Ķ–Ľ–ĺ. –ü–ĺ –Ņ–ĺ–≤–ĺ–ī—É –ĺ—Ä–ł—Ā—Ā–į. –ö–ĺ–Ņ–ł–Ņ–į—Ā—ā–Ĺ—É—ā–ĺ –ĺ—ā—Ā—é–ī–į . –Ě–ĺ –Ņ–ĺ—Ā–ļ–ĺ–Ľ—Ć–ļ—É –ĺ—Ä–ł–≥–ł–Ĺ–į–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ —ā–Ķ–ļ—Ā—ā ‚ÄĒ –ź. –®–Ķ—Ā—ā–į–ļ–ĺ–≤ (–≠–ļ–ĺ–Ĺ–ĺ–ľ–ł–ļ–į –ł –ļ—É–Ľ—Ć—ā—É—Ä–į –ö—Ä—č–ľ–į ‚ĄĖ 1, 1933), —ā–ĺ –∑–į –ī–į–≤–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć—é –Ľ–Ķ—ā, –ľ–ĺ–∂–Ķ—ā, –ł –Ĺ–ł—á–Ķ–≥–ĺ —Ā—ā—Ä–į—ą–Ĺ–ĺ–≥–ĺ. –Į –Ī—č —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –≤ —Ā—ā–į—ā—Ć–Ķ –ö–į–Ņ–Ķ—Ä—Ā—č —ć—ā—É —Ā—Ā—č–Ľ–ĺ—á–ļ—É –ī–į–Ľ. –°–Ņ—Ä–į–≤–ł—ā–Ķ—Ā—Ć? –°–Ņ–į—Ā–ł–Ī–ĺ. ‚ÄĒMichael Romanov 18:05, 10 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Vaya –ě–Ī—Ā—É–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł–Ķ 18:21, 10 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –ö–į–Ņ–Ķ—Ä—Ā—č , –ļ—É–ī–į –Ķ–≥–ĺ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ľ–Ķ—Ā—ā–ł–Ľ Smig, –ĺ—Ā—ā–į–≤–ł–≤ —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –Ĺ–Ķ—ą–Ķ—Ā—ā–į–ļ–ĺ–≤—Ā–ļ–ł–Ļ —ā–Ķ–ļ—Ā—ā –ł –ī–ĺ–Ī–į–≤–ł–≤ —Ā—Ā—č–Ľ–ļ—É –Ĺ–į –®–Ķ—Ā—ā–į–ļ–ĺ–≤–į –≤ —Ä–į–∑–ī–Ķ–Ľ–Ķ ¬ę–°—Ā—č–Ľ–ļ–ł¬Ľ (—ā–ĺ–∂–Ķ –Ĺ–į–ī–ĺ —Ā–ĺ–∑–ī–į—ā—Ć). ‚ÄĒMichael Romanov 18:33, 10 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Vaya –ě–Ī—Ā—É–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł–Ķ 15:30, 12 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

–ě–Ī—č—á–Ĺ–ĺ –Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā–ĺ ¬ę–ľ–ĺ—Ä—Ā–ļ–į—Ź —Ā–≤–ł–Ĺ–ļ–į¬Ľ. –ü–Ķ—Ä–Ķ–ł–ľ–Ķ–Ĺ–ĺ–≤—č–≤–į–Ļ—ā–Ķ —Ā–ľ–Ķ–Ľ–ĺ! –ö—Ā—ā–į—ā–ł, –Ķ—Ā—ā—Ć –Ķ—Č–Ķ –ł –ú–ĺ—Ä—Ā–ļ–į—Ź —Ā–≤–ł–Ĺ—Ć—Ź , –Ĺ–ĺ —ć—ā–ĺ —É–∂–Ķ –ł–∑ –ī—Ä—É–≥–ĺ–Ļ –ĺ–Ņ–Ķ—Ä—č. :) ‚ÄĒMichael Romanov 18:12, 12 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Vaya –ě–Ī—Ā—É–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł–Ķ 19:59, 12 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –ė–∑–ĺ–Ī—Ä–į–∂–Ķ–Ĺ–ł–Ķ:Porpoise touching.jpg ?--Vaya –ě–Ī—Ā—É–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł–Ķ 20:02, 12 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –Ņ–ĺ–Ľ—Ć—Ā–ļ–ĺ–Ļ ) —Ā—ā–į—Ä–ł–Ĺ–Ĺ—č–Ļ —Ä–ł—Ā—É–Ĺ–ĺ–ļ. –ü–ĺ-—É–ļ—Ä–į–ł–Ĺ—Ā–ļ–ł, –Ņ–ĺ–Ľ—Ć—Ā–ļ–ł –ł –Ī–ĺ–Ľ–≥–į—Ä—Ā–ļ–ł –∑–≤—É—á–ł—ā –Ņ–ĺ—Ö–ĺ–∂–Ķ: –ľ–ĺ—Ä—Ā—Ć–ļ–į —Ā–≤–ł–Ĺ—Ź , morŇõwin , –ľ–ĺ—Ä—Ā–ļ–į —Ā–≤–ł–Ĺ—Ź . ‚ÄĒMichael Romanov 21:16, 12 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

–í–ĺ–∑–ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ, –ļ—ā–ĺ-—ā–ĺ –Ņ–ĺ–ľ–ĺ–∂–Ķ—ā –≤—č—á–ł—ā–į—ā—Ć-–Ņ–ĺ–Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ–ł—ā—Ć —Ā—ā–į—ā—Ć—é, –≤ —ā–ĺ–ľ —á–ł—Ā–Ľ–Ķ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–≤–Ķ–ī—Ď—ā, –Ņ–ĺ —ć—ā–ĺ–ľ—É –Ņ–ĺ–≤–ĺ–ī—É, –ī–ĺ–Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ł–∑ –Ĺ–Ķ–ľ–Ķ—Ü–ļ–ł—Ö –ł—Ā—ā–ĺ—á–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤, –ł–Ľ–ł –ī–į—Ā—ā —Ā–≤–Ķ–∂—É—é –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä—É, —Ā—Ā—č–Ľ–ļ–ł –Ĺ–į –ĺ—ā–ļ—Ä—č—ā—č–Ķ –ļ–Ĺ–ł–≥–ł? Alexandrov 16:45, 12 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

–ź—Ä—Ö–ł–≤-2006-07-29

–Ķ—Ä–Ķ—Ā—Ć –ł –ļ–į–ļ–ĺ–Ķ –ĺ—ā–Ĺ–ĺ—ą–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ĺ–Ĺ–į –ł–ľ–Ķ–Ķ—ā –ļ –Ī–ł–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł–ł? --Claim 07:48, 14 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

Michael Romanov 09:14, 14 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Alexei Kouprianov 09:36, 14 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –õ–ł–ļ–ļ–į 18:18, 8 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Alexei Kouprianov 19:04, 8 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –Ď–ł–ĺ—ć–Ĺ–Ķ—Ä–≥–Ķ—ā–ł–ļ–į –ĺ—ā –Ď–ł–ĺ , –į ¬ę–Ę–Ķ–ĺ—Ä–ł—Ź —ć–Ĺ–Ķ—Ä–≥–Ķ—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ĺ–Ī–ľ–Ķ–Ĺ–į¬Ľ, ¬ę–Ę–Ķ–ľ–Ņ–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ĺ–į—Ź –ļ–Ľ–į—Ā—Ā–ł—Ą–ł–ļ–į—Ü–ł—Ź –∂–ł–≤–ĺ—ā–Ĺ—č—Ö¬Ľ ‚ÄĒ –ĺ—Ā—ā–į–≤–ł—ā—Ć –ļ–į—ā–Ķ–≥–ĺ—Ä–ł—é –ľ–Ķ—ā–į–Ī–ĺ–Ľ–ł–∑–ľ , ‚ÄĒ –ł —É–Ī—Ä–į—ā—Ć –ļ–į—ā. –Ď–ł–ĺ—ć–Ĺ–Ķ—Ä–≥–Ķ—ā–ł–ļ–į. Alexandrov 19:21, 8 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –õ–ł–ļ–ļ–į 20:16, 8 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –Ď–ł–ĺ—ć–Ĺ–Ķ—Ä–≥–Ķ—ā–ł–ļ–į(–Ņ–į—Ä–į–Ĺ–į—É–ļ–į) ‚ÄĒ –į –ī–Ľ—Ź –Ĺ–į—É–ļ–ł –ĺ—Ā—ā–į–≤–ł—ā—Ć —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –Ę–Ķ—Ä–ľ–ĺ—Ä–Ķ–≥—É–Ľ—Ź—Ü–ł—Ź (–Ī–ł–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—Ź), –ú–Ķ—ā–į–Ī–ĺ–Ľ–ł–∑–ľ –ł –Ľ—Ä. –Ņ–ĺ–ī—Ä–į–∑–ī–Ķ–Ľ—č? Alexandrov 10:02, 10 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –õ–ł–ļ–ļ–į 11:34, 10 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –Ī–ł–ĺ—ć–Ĺ–Ķ—Ä–≥–Ķ—ā–ł–ļ–į (bioenergetics) —á–į—Ā—ā–ĺ –ł—Ā–Ņ–ĺ–Ľ—Ć–∑—É–Ķ—ā—Ā—Ź –ļ–į–ļ —Ā–ł–Ĺ–ĺ–Ĺ–ł–ľ —ć–Ĺ–Ķ—Ä–≥–Ķ—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ĺ–Ī–ľ–Ķ–Ĺ–į (energy metabolism) ‚ÄĒ —Ā–ľ. MeSH ‚ÄĒ –ł –Ķ—Ā–Ľ–ł —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ –Ī—É–ī–Ķ—ā –≤—č—Ö–ĺ–ī–ł—ā—Ć –Ĺ–į —Ä—É—Ā—Ā–ļ–ł–Ļ —ā–Ķ–ļ—Ā—ā —Ā –į–Ĺ–≥–Ľ–ł–Ļ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ, —Ā–Ľ–ĺ–≤–į—Ä—Ć –ĺ—ā–Ņ—Ä–į–≤–ł—ā –Ķ–≥–ĺ –ł–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ ¬ębioenergetics = –Ī–ł–ĺ—ć–Ĺ–Ķ—Ä–≥–Ķ—ā–ł–ļ–į¬Ľ.—ā–į–ļ —á—ā–ĺ –Ĺ–į–ī–ĺ —á—Ď—ā–ļ–ĺ –Ņ—Ä–ĺ–Ņ–ł—Ā–į—ā—Ć ‚ÄĒ –ľ–ĺ–Ľ, ¬ę—ā–Ķ—Ä–ľ–ł–Ĺ –ł—Ā–Ņ–ĺ–Ľ—Ć–∑—É—é—ā –ī–Ľ—Ź –ĺ–Ī–ĺ–∑–Ĺ–į—á–Ķ–Ĺ–ł—Ź —ā–į–ļ–ł—Ö-—ā–ĺ –ł —ā–į–ļ–ł—Ö-—ā–ĺ –Ņ–ĺ–Ĺ—Ź—ā–ł–Ļ‚Ķ¬Ľ . R , 10 –ľ–į—Ź 2007

–Ē–ł–∑–į–ľ–Ī–ł–≥ –≤–Ķ—Č—Ć —Ö–ĺ—Ä–ĺ—ą–į—Ź. –ü–ĺ –ļ—Ä–į–Ļ–Ĺ–Ķ–Ļ –ľ–Ķ—Ä–Ķ, –Ī—É–ī–Ķ—ā —á–Ķ—ā–ļ–ĺ –∑–į—Ź–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–į –Ņ–ĺ–∑–ł—Ü–ł—Ź –Ī–ł–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ĺ–≤ –Ņ–ĺ –ĺ—ā–Ĺ–ĺ—ą–Ķ–Ĺ–ł—é –ļ –ĺ–ļ–ļ—É–Ľ—Ć—ā–Ĺ–ĺ–Ļ ¬ę–Ī–ł–ĺ—ć–Ĺ–Ķ—Ä–≥–Ķ—ā–ł–ļ–Ķ¬Ľ, –ī–į –ł —Ć—Ä–Ķ–Ĺ–ī –ļ —Ä—É–ļ–į–ľ –Ņ—Ä–ł–Ī–Ķ—Ä–Ķ–ľ. Alexei Kouprianov 12:02, 10 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –Ī–ł–ĺ—ć–Ĺ–Ķ—Ä–≥–Ķ—ā–ł–ļ–į ¬Ľ (—Ā–ľ. 57. –Ď–ł–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ķ –Ĺ–į—É–ļ¬Ľ // –Ě–ĺ—Ä–ľ–į—ā–ł–≤–Ĺ–į—Ź –Ī–į–∑–į –ď–°–Ě–Ę–ė ).–í —Ö–ł–ľ–ł–ł –Ķ—Ā—ā—Ć —Ā–ľ–Ķ–∂–Ĺ—č–Ļ –£–Ē–ö 31.27.39 ¬ę–Ď–ł–ĺ—Ö–ł–ľ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–į—Ź —ć–Ĺ–Ķ—Ä–≥–Ķ—ā–ł–ļ–į –ł —Ā–ĺ–Ņ—Ä—Ź–∂–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –Ņ—É—ā–Ķ–Ļ –ĺ–Ī–ľ–Ķ–Ĺ–į¬Ľ (—Ā–ľ. 31. –•–ł–ľ–ł—Ź // –Ě–ĺ—Ä–ľ–į—ā–ł–≤–Ĺ–į—Ź –Ī–į–∑–į –ď–°–Ě–Ę–ė ). –°–ĺ–ĺ—ā–≤–Ķ—ā—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ, –ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ —Ā —á–ł—Ā—ā–ĺ–Ļ —Ā–ĺ–≤–Ķ—Ā—ā—Ć—é –ĺ—Ā—ā–į–≤–Ľ—Ź—ā—Ć –ļ–į—ā–Ķ–≥–ĺ—Ä–ł—é –Ď–ł–ĺ—ć–Ĺ–Ķ—Ä–≥–Ķ—ā–ł–ļ–į –ī–Ľ—Ź –ľ–Ķ–ľ–Ī—Ä–į–Ĺ–Ĺ—č—Ö –Ņ—Ä–ĺ—Ü–Ķ—Ā—Ā–ĺ–≤ —Ā —É—á–į—Ā—ā–ł–Ķ–ľ H+ /Na+ –ź–Ę–§-—Ā–ł–Ĺ—ā–į–∑ , –Ī–ł–ĺ—Ö–ľ–ł–ľ–ł–ł —Ä–Ķ–ī–ĺ–ļ—Ā-–Ņ—Ä–ĺ—Ü–Ķ—Ā—Ā–ĺ–≤ –ł —ā. –Ņ.. –í –ļ–ĺ–Ĺ—Ü–Ķ –ļ–ĺ–Ĺ—Ü–ĺ–≤, –≤ —Ä—É—Ā—Ā–ļ–ĺ–ľ –Ī–ł–ĺ—Ö–ł–ľ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–ľ —Ź–∑—č–ļ–Ķ :-) —ā–Ķ—Ä–ľ–ł–Ĺ ¬ę–Ī–ł–ĺ—ć–Ĺ–Ķ—Ä–≥–Ķ—ā–ł–ļ–į¬Ľ –ī–ĺ—Ā—ā–į—ā–ĺ—á–Ĺ–ĺ –ī–į–≤–Ĺ–ĺ –∑–į–ļ—Ä–Ķ–ľ–ł–Ľ—Ā—Ź –∑–į –Ņ–ĺ–ī–ĺ–Ī–Ĺ—č–ľ–ł –Ņ—Ä–ĺ—Ü–Ķ—Ā—Ā–į–ľ–ł (—Ä–į–Ī–ĺ—ā—č –ú–ł–Ľ–Ľ–Ķ—Ä–į, –£–ĺ–ļ–Ķ—Ä–į, –°–ļ—É–Ľ–į—á—Ď–≤–į,‚Ķ). –ź –≤—Ā—Ď –Ņ—Ä–ĺ—á–Ķ–Ķ ‚ÄĒ –≤ –ļ–į—ā–Ķ–≥–ĺ—Ä–ł—é –Ď–ł–ĺ—ć–Ĺ–Ķ—Ä–≥–Ķ—ā–ł–ļ–į (–Ņ—Ā–Ķ–≤–ī–ĺ–Ĺ–į—É–ļ–į). --Vladimir Kurg 14:29, 10 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Alexei Kouprianov 14:42, 10 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –Ď–ł–ĺ—ć–Ĺ–Ķ—Ä–≥–Ķ—ā–ł–ļ–į –ĺ—Ā—ā–į–Ľ–į—Ā—Ć —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ —Ā –Ņ–ĺ–ľ–Ķ—ā–ĺ–Ļ –Ď–ł–ĺ—ć–Ĺ–Ķ—Ä–≥–Ķ—ā–ł–ļ–į(–Ņ–į—Ä–į–Ĺ–į—É–ļ–į) , –ł –Ņ—É—Ā—ā—Ć –Ņ–ĺ—Ź–≤–Ľ—Ź—é—ā—Ā—Ź 2 –Ĺ–ĺ—Ä–ľ–į–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ķ —Ā—É–Ī–ļ–į—ā–Ķ–≥–ĺ—Ä–ł–ł –ö–į—ā–Ķ–≥–ĺ—Ä–ł—Ź:–ú–ĺ–Ľ–Ķ–ļ—É–Ľ—Ź—Ä–Ĺ–į—Ź –Ī–ł–ĺ—ć–Ĺ–Ķ—Ä–≥–Ķ—ā–ł–ļ–į –ł –ö–į—ā–Ķ–≥–ĺ—Ä–ł—Ź:–Ď–ł–ĺ—Ö–ł–ľ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–į—Ź —ć–Ĺ–Ķ—Ä–≥–Ķ—ā–ł–ļ–į ‚ÄĒ –≤–Ĺ–Ķ —ā–į–ļ–ł—Ö —Ā–ĺ—á–Ķ—ā–į–Ĺ–ł–Ļ –ľ—č –Ī—É–ī–Ķ–ľ —Ā–ļ–į—ā—č–≤–į—ā—Ć—Ā—Ź –ļ –∂–į—Ä–≥–ĺ–Ĺ—É, —á—ā–ĺ –≤–Ĺ–ĺ–≤—Ć –Ņ—Ä–ł–≤–Ķ–ī—Ď—ā –ļ —Ā–Ľ—É—á–į—Ź–ľ ¬ę–Ĺ–Ķ–Ķ—Ä–į–∑–Ľ–ł—á–ł–ľ–ĺ—Ā—ā–ł –ī–ĺ —É—Ä–ĺ–≤–Ĺ—Ź —Ā–ľ–Ķ—ą–ł–≤–į–Ĺ–ł—Ź¬Ľ ‚ÄĒ –į —ć—ā–ĺ–≥–ĺ –ļ–į–ļ —Ä–į–∑ —Ö–ĺ—ā–Ķ–Ľ–ĺ—Ā—Ć –Ī—č –ł–∑–Ī–Ķ–∂–į—ā—Ć. Alexandrov 15:05, 10 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –í. –ü. –°–ļ—É–Ľ–į—á—Ď–≤ . –Ď–ė–ě–≠–Ě–ē–†–ď–ē–Ę–ė–ö–ź. –ú–Ķ–ľ–Ī—Ä–į–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –Ņ—Ä–Ķ–ĺ–Ī—Ä–į–∑–ĺ–≤–į—ā–Ķ–Ľ–ł —ć–Ĺ–Ķ—Ä–≥–ł–ł. –°–Ķ—Ä–ł—Ź ¬ę–Ď–ł–ĺ—Ö–ł–ľ–ł—Ź –ú–Ķ–ľ–Ī—Ä–į–ŬĽ –Ņ–ĺ–ī —Ä–Ķ–ī. –ź. –ź. –Ď–ĺ–Ľ–ī—č—Ä–Ķ–≤–į, –ö–Ĺ–ł–≥–į 6. –ú.: –í—č—Ā—ą–į—Ź –®–ļ–ĺ–Ľ–į, 1989, ISBN 5-06-000467-8 . –®–Ņ—Ä–ł–Ĺ–≥–Ķ—Ä –≤–ĺ –≤—Ā—é —ā–ĺ–∂–Ķ –ł–∑–ī–į—Ď—ā: Journal of Bioenergetics and Biomembranes , C. Kim et al. Advances in Membrane Biochemistry and Bioenergetics et cetera. –Ę–į–ļ —á—ā–ĺ –∂–į—Ä–≥–ĺ–Ĺ ‚ÄĒ —É –ĺ–Ī—Ā–ļ—É—Ä–į–Ĺ—ā–ĺ–≤, —É –Ĺ–į—Ā ‚ÄĒ —ā–Ķ—Ä–ľ–ł–Ĺ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—Ź :-) .--Vladimir Kurg 21:00, 10 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] 91.76.33.6 06:46, 11 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) (—ć—ā–ĺ –Ī—č–Ľ–į —Ź –õ–ł–ļ–ļ–į 06:48, 11 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) )[ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –ü–ĺ—ć—ā–ĺ–ľ—É —Ź –ł –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ľ–į–≥–į—é, –≤ –ĺ—ā–Ľ–ł—á–ł–Ķ –ĺ—ā –į–Ĺ–≥–Ľ–ł–Ļ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ —Ź–∑—č–ļ–į, –ī–į–≤–į—ā—Ć –≤ —Ä—É—Ā—Ā–ļ–ĺ–Ļ —ā–Ķ—Ä–ľ–ł–Ĺ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł–ł —Ä–į—Ā—ą–ł—Ä–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ķ –Ĺ–į–∑–≤–į–Ĺ–ł—Ź —ā–ł–Ņ–į: –Ď–ł–ĺ—ć–Ĺ–Ķ—Ä–≥–Ķ—ā–ł–ļ–į –ľ–Ķ–ľ–Ī—Ä–į–Ĺ–Ĺ—č—Ö –Ņ—Ä–ĺ—Ü–Ķ—Ā—Ā–ĺ–≤ . –ü—Ä–Ķ–ī–Ľ–į–≥–į—é –ł–∑ –ĺ–Ņ–į—Ā–Ķ–Ĺ–ł—Ź –Ĺ–Ķ—ā–ĺ—á–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —É–Ņ–ĺ—ā—Ä–Ķ–Ī–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ĺ–≥—Ä–į–Ĺ–ł—á–ł—ā—Ć –ł—Ā–Ņ–ĺ–Ľ—Ć–∑–ĺ–≤–į–Ĺ–ł–Ķ –≥–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ĺ —ā–Ķ—Ä–ľ–ł–Ĺ–į –Ď–ł–ĺ—ć–Ĺ–Ķ—Ä–≥–Ķ—ā–ł–ļ–į, –Ī–Ķ–∑ –ī–ĺ–Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č—Ö –Ņ–ĺ—Ź—Ā–Ĺ—Ź—é—Č–ł—Ö —Ā–Ľ–ĺ–≤. –≠—ā–ĺ —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –Ņ–ĺ—ā–ĺ–ľ—É, —á—ā–ĺ —Ź—Ā–Ĺ–ĺ —Ā–Ķ–Ī–Ķ –Ņ—Ä–Ķ–ī—Ā—ā–≤–į–Ľ—Ź—é, —á—ā–ĺ –ī–Ľ—Ź —É–∑–ļ–ĺ–≥–ĺ –ļ—Ä—É–≥–į ‚ÄĒ ¬ę–ī–Ľ—Ź –Ĺ–į—Ā¬Ľ ‚ÄĒ –Ď–ł–ĺ—ć–Ĺ–Ķ—Ä–≥–Ķ—ā–ł–ļ–į ‚ÄĒ —ć—ā–ĺ –Ī–ł–ĺ—Ö–ł–ľ–ł—Ź –ł —ā–Ķ—Ä–ľ–ĺ–ī–ł–Ĺ–į–ľ–ł–ļ–į. –Ě–ĺ ¬ę–ī–Ľ—Ź –≤—Ā–Ķ—Ö¬Ľ ‚ÄĒ —ć—ā–ĺ –≤—č–≥–Ľ—Ź–ī–ł—ā —Ā–ĺ–≤—Ā–Ķ–ľ –Ĺ–Ķ —ā–į–ļ, –ļ–į–ļ –ī–Ľ—Ź –Ĺ–į—Ā ‚ÄĒ –Ņ—Ä–ł–ľ–Ķ—Ä–Ĺ–ĺ, –ļ–į–ļ ¬ę–≤–į—Ä—Ć–ł—Ä–ĺ–≤–į—ā—Ć—Ā—Ź¬Ľ, ¬ę–Ī–ĺ—Ä–ī–ĺ–≤—č–Ļ¬Ľ –ł–Ľ–ł, —Ā–ļ–į–∂–Ķ–ľ, –ļ–į–ļ ¬ę–°—É—ą–ł¬Ľ :-)

–Ę–ĺ –Ķ—Ā—ā—Ć –Ī–ĺ—Ä–ĺ—ā—Ć—Ā—Ź-—ā–ĺ –ľ—č –ľ–ĺ–∂–Ķ–ľ, —á—ā–ĺ–Ī—č –ĺ–Ī—Č–ł–Ļ —ā–Ķ—Ä–ľ–ł–Ĺ –Ď–ł–ĺ—ć–Ĺ–Ķ—Ä–≥–Ķ—ā–ł–ļ–į ‚ÄĒ –≤ –Ĺ–į—É–ļ—É –∑–į–Ī—Ä–į—ā—Ć-–≤–Ķ—Ä–Ĺ—É—ā—ƂĶ –Ĺ–ĺ —Ź –Ī—č —É—ā–ĺ—á–Ĺ—Ź–Ľ –ļ–į–∂–ī—č–Ļ —Ä–į–∑, —Ä–į–∑–∂—Ď–≤—č–≤–į–Ľ –ł –Ņ–ĺ—Ź—Ā–Ĺ—Ź–Ľ, ¬ę–ī–Ľ—Ź –Ĺ–į—Ä–ĺ–ī–į¬Ľ :-) Alexandrov 09:12, 11 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –ė –ļ —ā–ĺ–ľ—É –∂–Ķ –Ĺ–ł–ļ—É–ī–į –ľ—č –Ķ–Ķ –Ĺ–Ķ –≤–ĺ–∑–≤—Ä–į—Č–į–Ķ–ľ. –Ņ–ĺ–ļ–į –≤ –†–Į –ĺ–ī–Ĺ–į –Ī–ł–ĺ—ć–Ĺ–Ķ—Ä–≥–Ķ—ā–ł–ļ–į ‚ÄĒ –Ĺ–į—ą–į:

–Ď–ė–ě–≠–Ě–ē–†–ď–ē–Ę–ė–ö–ź –∂.

1. –†–į–∑–ī–Ķ–Ľ –Ī–ł–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł–ł, –≤ –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–ľ –ł–∑—É—á–į—é—ā—Ā—Ź –ľ–Ķ—Ö–į–Ĺ–ł–∑–ľ—č –ł –∑–į–ļ–ĺ–Ĺ–ĺ–ľ–Ķ—Ä–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł –Ņ—Ä–Ķ–ĺ–Ī—Ä–į–∑–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—Ź —ć–Ĺ–Ķ—Ä–≥–ł–ł –≤ –Ņ—Ä–ĺ—Ü–Ķ—Ā—Ā–į—Ö –∂–ł–∑–Ĺ–Ķ–ī–Ķ—Ź—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł –ĺ—Ä–≥–į–Ĺ–ł–∑–ľ–ĺ–≤.

–į —ā–į, —á—ā–ĺ –Ņ–į—Ä–į ‚ÄĒ –Ķ–Ķ –≤ —Ā–Ľ–ĺ–≤–į—Ä—Ź—Ö –Ĺ–Ķ—ā (—á—ā–ĺ –≤—č–≥–ĺ–ī–Ĺ–ĺ –ĺ—ā–Ľ–ł—á–į–Ķ—ā —ć—ā–ĺ—ā —Ā–Ľ—É—á–į–Ļ –ĺ—ā —Ā–Ľ—É—á–į—Ź —Ā—É—ą–ł-—Ā—É—Ā–ł, –Ĺ–Ķ –ļ –Ĺ–ĺ—á–ł –Ī—É–ī—Ć –Ņ–ĺ–ľ—Ź–Ĺ—É—ā) 91.76.32.20 11:12, 11 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) –ł –ĺ–Ņ—Ź—ā—Ć —ć—ā–ĺ —Ź, –õ–ł–ļ–ļ–į 11:20, 11 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –õ–ł–ļ–ļ–į 16:03, 10 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –ö–į—ā–Ķ–≥–ĺ—Ä–ł—Ź:–ü–į—Ä–į–Ņ—Ā–ł—Ö–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—Ź , —ā—É–ī–į –ł –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ľ–Ķ—Ā—ā–ł—ā—Ć –Ņ—Ā–Ķ–≤–ī–ĺ–Ĺ–į—É–ļ—É. --Vladimir Kurg 13:44, 13 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

Alexei Kouprianov 14:10, 13 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Alexandrov 08:49, 14 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –õ–ł–ļ–ļ–į 11:32, 16 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] R 12:02, 16 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –Ę—É—ā —Ö—É–∂–Ķ, —á–Ķ–ľ Allium sativum —Ā –Ķ–≥–ĺ –Ī—Ä–į—ā–ĺ–ľ-—Ü–Ķ–Ņ–ĺ–Ļ: –ł—Ö-—ā–ĺ –Ĺ–ł–ļ—ā–ĺ –Ĺ–Ķ —Ā–ľ–Ķ—ą–į–Ķ—ā, –į –≤–ĺ—ā —Ā–ĺ–ī–Ķ—Ä–∂–į–Ĺ–ł–Ķ –∑–Ĺ–į—á–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ —á–į—Ā—ā–ł –∑–į–Ľ–ł—ā–ĺ–≥–ĺ –≤ –í–ł–ļ–ł–Ņ–Ķ–ī–ł—é (–ł –≤ –Ņ–Ķ—á–į—ā–Ĺ—č–Ķ –ł–∑–ī–į–Ĺ–ł—Ź —ā–ĺ–∂–Ķ, –ľ–Ķ–∂–ī—É –Ņ—Ä–ĺ—á–ł–ľ) –Ņ–ĺ —ā–Ķ–ľ–Ķ –Ď–ł–ĺ—ć–Ĺ–Ķ—Ä–≥–Ķ—ā–ł–ļ–į - —ā–ł–Ņ–ł—á–Ĺ–į—Ź –Ņ–į—Ä–į–Ĺ–į—É–ļ–į. –í—č –Ĺ–Ķ –≤—Ā—ā—Ä–Ķ—á–į–Ľ–ł —Ā—ā–į—ā–Ķ–Ļ –Ņ—Ä–ĺ "–≤—Ā–Ņ—č—ą–ļ—É-–≤–∑—Ä—č–≤" –≤ —ć—Ä–ł—ā—Ä–ĺ—Ü–ł—ā–į—Ö? :-) ...–ł —Ā–Ľ–į–≤–į –Ī–ĺ–≥—É, –Ķ—Ā–Ľ–ł –Ĺ–Ķ—ā :-)) Alexandrov 11:53, 16 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] 72.38.50.137 23:07, 16 —Ā–Ķ–Ĺ—ā—Ź–Ī—Ä—Ź 2008 (UTC) –ö–į–Ņ–ł—ā–į–Ĺ[ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

Alexandrov 11:02, 18 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

–ü—Ā–ł–Ľ–ĺ—Ü–ł–Ī–Ķ –Ņ–ĺ–Ľ—É–Ľ–į–Ĺ—Ü–Ķ—ā–Ĺ–ĺ–≤–ł–ī–Ĺ–į—Ź ). –ü—Ä–ł–≥–Ľ–į—ą–į—é –≤—č—Ā–ļ–į–∑–į—ā—Ć —Ā–≤–ĺ—Ď –ľ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –Ĺ–į —Ā—ā—Ä–į–Ĺ–ł—Ü–Ķ –ĺ–Ī—Ā—É–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź . ‚Čągruzd 06:32, 19 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

–ľ–į—Ā—ą—ā–į–Ī–Ĺ—č–Ķ –Ņ—Ä–į–≤–ļ–ł –≤ –Ĺ–į—á–į–Ľ–ĺ —Ā—ā–į—ā—Ć–ł (–ļ–ĺ–ľ–ľ–Ķ–Ĺ—ā–į—Ä–ł–ł —ā–į–ľ –∂–Ķ –Ĺ–į —Ā—ā—Ä–į–Ĺ–ł—Ü–Ķ –ĺ–Ī—Ā—É–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź). –Ė–ī—É –ļ–ĺ–ľ–ľ–Ķ–Ĺ—ā–į—Ä–ł–Ķ–≤ –ł –Ņ—Ä. –ö—Ā—ā–į—ā–ł, –Ņ–ĺ–ī–ĺ–∑—Ä–Ķ–≤–į—é, —á—ā–ĺ —ć—ā–ĺ —Ä–į–Ī–ĺ—ā–į –Ĺ–Ķ –ĺ–ī–Ĺ–ĺ–Ļ –Ĺ–Ķ–ī–Ķ–Ľ–ł. –Ę–į–ľ –Ķ—Č–Ķ –ľ–ł–Ĺ–ł–ľ—É–ľ –≤ –ī–≤–į —Ä–į–∑–į –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–Ķ –Ĺ–į–ī–ĺ –Ĺ–į–Ņ–ł—Ā–į—ā—Ć. –ź —ā–ĺ –ł –≤ –Ņ—Ź—ā—Ć. Alexei Kouprianov 08:51, 21 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

Michael Romanov 07:35, 30 –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ—Ź 2007 (UTC) –ė—ā–ĺ–≥: –ł–∑–Ī—Ä–į–Ĺ–į –≤ —Ö–ĺ—Ä–ĺ—ą–ł–Ķ. ‚ÄĒMichael Romanov 19:03, 11 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

Typhoonbreath 15:13, 2 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

mstislavl —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –≤ –Ĺ–į—á–į–Ľ–Ķ –Ņ—É—ā–ł. –Ě–į –ľ–ĺ–Ļ –≤–∑–≥–Ľ—Ź–ī, –Ĺ–į–ī–ĺ –Ĺ–Ķ–ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ä–į—Ā—ą–ł—Ä–ł—ā—Ć –ļ–į–∂–ī—č–Ļ —Ä–į–∑–ī–Ķ–Ľ, —á—ā–ĺ–Ī—č –Ī—č–Ľ–ĺ –Ĺ–Ķ–ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ņ–ĺ–Ĺ—Ź—ā–Ĺ–Ķ–Ķ (–Ņ–ĺ–ļ–į —ā–į–ľ —Ā–Ľ–ł—ą–ļ–ĺ–ľ –Ķ—Č–Ķ –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ĺ–į–ľ–Ķ–ļ–ĺ–≤ –ī–Ľ—Ź –Ņ–ĺ—Ā–≤—Ź—Č–Ķ–Ĺ–Ĺ—č—Ö). –ě—á–Ķ–≤–ł–ī–Ĺ–ĺ, —á—ā–ĺ —ć—ā–ĺ –ĺ–ī–Ĺ–į –ł–∑ —É–∑–Ľ–ĺ–≤—č—Ö —Ā—ā–į—ā–Ķ–Ļ, —Ā –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ļ —Ā—ā–ĺ–ł—ā —Ā—Ā—č–Ľ–ļ–į –Ĺ–į –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–ĺ–Ķ –ļ–ĺ–Ľ–ł—á–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ —Ā—ā–į—ā–Ķ–Ļ –ĺ –Ņ—Ä–ĺ—Ü–Ķ—Ā–į—Ö –ł —ā. –Ņ., –Ĺ–ĺ —Ā–į–ľ–į –ĺ–Ĺ–į –ī–ĺ–Ľ–∂–Ĺ–į –Ī—č—ā—Ć –ī–ĺ—Ā—ā–į—ā–ĺ—á–Ĺ–ĺ –Ņ–ĺ–ī—Ä–ĺ–Ī–Ĺ–ĺ–Ļ, —á—ā–ĺ–Ī—č –Ĺ–Ķ –≤—č–∑—č–≤–į—ā—Ć –Ľ–ł—ą–Ĺ–ł—Ö –≤–ĺ–Ņ—Ä–ĺ—Ā–ĺ–≤. –ü—Ä–ĺ–≥–ĺ–Ľ–ĺ—Ā–ĺ–≤–į—ā—Ć –Ķ—Č–Ķ —É—Ā–Ņ–Ķ–Ķ–ľ, –Ľ—É—á—ą–Ķ –Ņ–ĺ–Ņ—č—ā–į—ā—Ć—Ā—Ź —É–Ľ—É—á—ą–ł—ā—Ć. –ö—Ā—ā–į—ā–ł, —Ā –Ē–Ě–ö –≤—Ā–Ķ —Ā–Ĺ–ĺ–≤–į –≤—Ā—ā–į–Ľ–ĺ, —Ö–ĺ—ā—Ź –Ņ—Ä–ĺ–ī–≤–ł–Ĺ—É–Ľ–ł—Ā—Ć –ł–∑—Ä—Ź–ī–Ĺ–ĺ. Alexei Kouprianov 16:29, 2 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –ľ–†–Ě–ö , –Ĺ–ĺ –ú–ł—ā–ĺ—Ö–ĺ–Ĺ–ī—Ä–ł–į–Ľ—Ć–Ĺ–į—Ź –Ē–Ě–ö –ł –Ē–Ķ–∑–ĺ–ļ—Ā–ł—Ä–ł–Ī–ĺ–Ĺ—É–ļ–Ľ–Ķ–ł–Ĺ–ĺ–≤–į—Ź –ļ–ł—Ā–Ľ–ĺ—ā–į . –Ě–į–ī–ĺ –Ņ–ĺ–ī—É–ľ–į—ā—Ć –Ĺ–į–ī –ĺ–ī–Ĺ–ĺ–ĺ–Ī—Ä–į–∑–Ĺ—č–ľ–ł –Ĺ–į–∑–≤–į–Ĺ–ł—Ź–ľ–ł, –ļ–į–ļ–į—Ź —Ą–ĺ—Ä–ľ–į –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ņ–ĺ—á—ā–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–Ķ–Ķ. Typhoonbreath 17:46, 3 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] mstislavl 11:30, 4 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

—Ä–†–Ě–ö , –Ķ–Ķ –∂–ł–≤–ĺ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ł–ľ–Ķ–Ĺ–ĺ–≤–į–Ľ–ł –≤ –†–ł–Ī–ĺ—Ā–ĺ–ľ–į–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ķ –†–Ě–ö . –Ě–Ķ –∑–Ĺ–į—é, —á—ā–ĺ –ī–Ķ–Ľ–į—ā—Ć. –í –Ņ—Ä–ł–Ĺ—Ü–ł–Ņ–Ķ, –ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ł–ľ–Ķ–Ĺ–ĺ–≤–į—ā—Ć –≤ –ú–į—ā—Ä–ł—á–Ĺ–į—Ź –†–Ě–ö , –≤–∑—Ź–≤ –∑–į –ĺ—Ā–Ĺ–ĺ–≤—É –≤–Ķ–∑–ī–Ķ —Ä–į–∑–≤–Ķ—Ä–Ĺ—É—ā—č–Ķ —Ą–ĺ—Ä–ľ—č. –Ę–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ —Ź –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ľ–į–≥–į—é –ĺ–Ī—Ā—É–ī–ł—ā—Ć —ć—ā–ĺ —Ā–Ĺ–į—á–į–Ľ–į –Ĺ–į —Ā—ā—Ä–į–Ĺ–ł—Ü–Ķ –ĺ–Ī—Ā—É–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź —Ā—ā–į—ā—Ć–ł. –ß—ā–ĺ –Ĺ–Ķ –ł—Ā–ļ–Ľ—é—á–į–Ķ—ā –ĺ–Ī—Ā—É–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź –∑–ī–Ķ—Ā—Ć. Alexei Kouprianov 17:56, 3 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –ļ–į–ļ –≤ –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–ł–Ĺ—Ā—ā–≤–Ķ —Ā–ĺ–≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č—Ö –Ķ—Ā—ā–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ-–Ĺ–į—É—á–Ĺ—č—Ö –Ņ—Ä–ĺ–Ķ–ļ—ā–ĺ–≤ —Ā—ā–į—ā—Ć—Ź ‚ÄĒ –ł—ā–ĺ–≥ –ļ–ĺ–Ľ–Ľ–Ķ–ļ—ā–ł–≤–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —ā–≤–ĺ—Ä—á–Ķ—Ā—ā–≤–į

–£—á–į—Ā—ā–Ĺ–ł–ļ:195.131.209.98 –ł –£—á–į—Ā—ā–Ĺ–ł–ļ:Vershinin ‚ÄĒ –Ņ—Ä–Ķ–ī–ĺ—Ā—ā–į–≤–ł–Ľ–ł –Ņ—Ä–Ķ–ī–≤–į—Ä–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ķ —Ä–Ķ–∑—É–Ľ—Ć—ā–į—ā—č

–£—á–į—Ā—ā–Ĺ–ł–ļ:Antonov86 , –£—á–į—Ā—ā–Ĺ–ł–ļ:G-Max , –£—á–į—Ā—ā–Ĺ–ł–ļ:Typhoonbreath , –£—á–į—Ā—ā–Ĺ–ł–ļ:Typhoonbreath , –£—á–į—Ā—ā–Ĺ–ł–ļ:Dennis Myts , –£—á–į—Ā—ā–Ĺ–ł–ļ:ŚßęŚģģŚćó ‚ÄĒ –į–≤—ā–ĺ—Ä—č –≤ —Ā–Ķ—Ä–Ķ–ī–ł–Ĺ–Ķ —Ā–Ņ–ł—Ā–ļ–į.

and last but not least, –Ĺ–į—É—á–Ĺ—č–Ļ —Ä—É–ļ–ĺ–≤–ĺ–ī–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć (—ć–ļ—Ā–Ņ–Ķ—Ä–ł–ľ–Ķ–Ĺ—ā–į–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ķ –ī–į–Ĺ–Ĺ—č–Ķ, –Ņ—Ä–ł–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –≤ –Ņ—Ä–ł–Ľ–ł—á–Ĺ—č–Ļ –≤–ł–ī —ć–ļ—Ā–Ņ. –ī–į–Ĺ–Ĺ—č—Ö, –ł–ī–Ķ–Ļ–Ĺ–ĺ–Ķ —Ä—É–ļ–ĺ–≤–ĺ–ī—Ā—ā–≤–ĺ)

Alexei Kouprianov

—ā–į–ļ–∂–Ķ —Ā–Ņ–į—Ā–ł–Ī–ĺ –≤—Ā–Ķ–ľ –≥–ĺ–Ľ–ĺ—Ā–ĺ–≤–į–≤—ą–ł–ľ ¬ę–∑–į¬Ľ mstislavl 17:35, 4 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

–ĺ–Ī—č–ļ–Ĺ–ĺ–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–ľ —Ā–ļ–≤–ĺ—Ä—Ü–ĺ–ľ –ł –Ľ–Ķ—Ā–Ĺ—č–ľ —Ā—É—Ä–ļ–ĺ–ľ . –Ě–Ķ —Ā—ā–Ķ—Ā–Ĺ—Ź–Ļ—ā–Ķ—Ā—Ć –Ĺ–ĺ–ľ–ł–Ĺ–ł—Ä–ĺ–≤–į—ā—Ć –Ĺ–į —Ä–Ķ—Ü–Ķ–Ĺ–∑–ł—é –ł –≤ —Ö–ĺ—Ä–ĺ—ą–ł–Ķ/–ł–∑–Ī—Ä–į–Ĺ–Ĺ—č–Ķ. –ě—ā —ć—ā–ĺ–≥–ĺ –≤—č–ł–≥—Ä—č–≤–į—é—ā –≤—Ā–Ķ ‚ÄĒ –ł –Ņ—Ä–ĺ–Ķ–ļ—ā ¬ę–Ď–ł–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—Ź¬Ľ, –ł –í–ł–ļ–ł–Ņ–Ķ–ī–ł—Ź –≤ —Ü–Ķ–Ľ–ĺ–ľ, –ł ¬ę–Ņ–ĺ—ā—Ä–Ķ–Ī–ł—ā–Ķ–Ľ—ƬĽ –Ĺ–į—ą–Ķ–Ļ ¬ę–ļ–ĺ–Ĺ–Ķ—á–Ĺ–ĺ–Ļ –Ņ—Ä–ĺ–ī—É–ļ—Ü–ł–ł¬Ľ. :) ‚ÄĒMichael Romanov 18:23, 4 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] mstislavl 18:34, 4 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Alexei Kouprianov 07:07, 5 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –Ē–Ě–ö ? mstislavl 08:32, 5 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Alexei Kouprianov 09:13, 5 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Dennis Myts 21:21, 4 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

mstislavl 10:00, 5 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –ľ–į–Ľ—Ć–Ņ–ł–≥–ł–Ķ–≤—č —Ā–ĺ—Ā—É–ī—č ), –ļ–ĺ–Ĺ–Ķ—á–Ĺ—č–Ļ –Ņ—Ä–ĺ–ī—É–ļ—ā –ĺ–Ī–ľ–Ķ–Ĺ–į –Ĺ–Ķ –į–ľ–ľ–ł–į–ļ, –į –ľ–ĺ—á–Ķ–≤–į—Ź –ļ–ł—Ā–Ľ–ĺ—ā–į . Alexei Kouprianov 10:22, 5 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Dennis Myts 11:18, 5 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Dennis Myts 10:25, 5 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Alexei Kouprianov 11:04, 5 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Dennis Myts 11:19, 5 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Dennis Myts 11:32, 5 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] —ā–Ķ–ľ–Ĺ–ĺ–Ķ –ľ–Ķ—Ā—ā–ĺ? –ě–Ĺ–ł –∂–Ķ –Ĺ–Ķ —Ä–į—Ā—ā–Ķ–Ĺ–ł—Ź‚Ķ –Į—Ā–Ĺ–ĺ –ĺ–ī–Ĺ–ĺ: —Ā—Ä–Ķ–ī–į –Ņ–ĺ –Ĺ–Ķ–ł–∑–≤–Ķ—Ā—ā–Ĺ—č–ľ –Ĺ–į—É–ļ–Ķ –Ņ—Ä–ł—á–ł–Ĺ–į–ľ –Ņ—Ä–ł–ĺ–Ī—Ä–Ķ—ā–į–Ķ—ā —Č–Ķ–Ľ–ĺ—á–Ĺ—É—é —Ä–Ķ–į–ļ—Ü–ł—é. –ü–ĺ—á–Ķ–ľ—É ‚ÄĒ —Ź –Ņ–ĺ–ļ–į –Ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–Ĺ–ł–ľ–į—é. –ź–ī—Ā–ĺ—Ä–Ī—Ü–ł—Ź —É–≥–Ľ–Ķ–ļ–ł—Ā–Ľ–ĺ–≥–ĺ –≥–į–∑–į –≤–į–∂–Ĺ–į, –Ņ–ĺ—Ā–ļ–ĺ–Ľ—Ć–ļ—É –Ņ—Ä–ł —Ä–į—Ā—ā–≤–ĺ—Ä–Ķ–Ĺ–ł–ł —É–≥–Ľ–Ķ–ļ–ł—Ā–Ľ–ĺ–≥–ĺ –≥–į–∑–į –≤ –≤–ĺ–ī–Ķ —Ä–Ķ–į–ļ—Ü–ł—Ź —Ā—ā–į–Ĺ–ĺ–≤–ł—ā—Ā—Ź –ļ–ł—Ā–Ľ–ĺ–Ļ –ł –ł–Ĺ–ī–ł–ļ–į—ā–ĺ—Ä –∂–Ķ–Ľ—ā–Ķ–Ķ—ā. Alexei Kouprianov 11:55, 5 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] 3 + H2 O = NH4 + + OH- .--Dennis Myts 12:02, 5 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] 3 + H2 O ‚ÜĒ NH4 OH.--Dennis Myts 17:31, 5 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –ó–į–ļ–ĺ–Ĺ–ĺ–ľ–Ķ—Ä–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł –Ņ—Ä–ł—Ā–Ņ–ĺ—Ā–ĺ–Ī–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź —á–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ā—ā–ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ł—Ö –ļ –∂–ł–∑–Ĺ–ł –Ĺ–į —Ā—É—ą–Ķ. –ú.: ¬ę–Ě–į—É–ļ–į¬Ľ, 1970. –°. 131‚ÄĒ136 –Ę–į–ľ –Ņ–ĺ–ī—Ä–ĺ–Ī–Ĺ–ĺ —Ä–į—Ā—Ā–ļ–į–∑–į–Ĺ–ĺ –Ņ—Ä–ĺ —Ä–ĺ–Ľ—Ć –ļ–ł—ą–Ķ—á–Ĺ–ł–ļ–į –ł –ľ–į–Ľ—Ć–Ņ–ł–≥–ł–Ķ–≤—č—Ö —Ā–ĺ—Ā—É–ī–ĺ–≤, –ľ–ĺ—á–Ķ–≤—É—é –ļ–ł—Ā–Ľ–ĺ—ā—É –ł –į–ľ–ľ–ł–į–ļ, –ł, –≤ —ā–ĺ–ľ —á–ł—Ā–Ľ–Ķ, –ī–į–Ĺ—č –ł —Ā—Ā—č–Ľ–ļ–ł –Ĺ–į —Ä–į–Ī–ĺ—ā—č 1955 –≥. –ĺ –≤—č–ī–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–ł –į–ľ–ľ–ł–į–ļ–į –Ľ–ł—á–ł–Ĺ–ļ–į–ľ–ł –ľ—É—Ö. Alexei Kouprianov 11:27, 10 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

mstislavl 14:10, 10 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Alexei Kouprianov 14:22, 10 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] 4 + ? –Ę–ĺ –Ķ—Ā—ā—Ć –≤—č—Ö–ĺ–ī–ł—ā –≤—Ā—Ď —ā–į–ļ–ł –į–ľ–ľ–ł–į–ļ –ł–Ľ–ł –Ķ–≥–ĺ –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–≤–ĺ–ī–Ĺ—č–Ķ/—Ā–ĺ–Ķ–ī–ł–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—Ź?--Dennis Myts 15:42, 10 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] 4 + + HCO3 - ‚Üí NH3 + CO2 + H2 O. –Ę–ĺ –Ķ—Ā—ā—Ć –Ķ—Ā–Ľ–ł –≤—č—á–Ķ—Ä–ļ–Ĺ—É—ā—Ć CO2 , –ļ–į–ļ —Ä–į–∑ –Ņ–ĺ–Ľ—É—á–į–Ķ—ā—Ā—Ź 3 + H2 O ‚ÜĒ NH4 OH.--Dennis Myts 15:48, 10 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] 4 OH. –≤–ĺ—ā –≤–į–ľ –ł –Ņ–ĺ—Ā–ł–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ. mstislavl 18:36, 10 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –≤—č—Ā–ļ–į–∑–į—ā—Ć —Ā–≤–ĺ—Ď –ľ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ł –∑–į–ľ–Ķ—á–į–Ĺ–ł—Ź –ĺ —Ā—ā–į—ā—Ć–Ķ –ļ–į–∑—É–į—Ä—č . Andrey 06:34, 5 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

Alexei Kouprianov 07:50, 6 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

mstislavl 08:13, 6 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –Ď–ł–ĺ–Ņ–ĺ–Ľ–ł–ľ–Ķ—Ä ‚ÄĒ –ľ–ĺ–∂–Ķ—ā, –≤ –Ĺ—Ď–ľ –ī–į—ā—Ć —Ā—ā—Ä—É–ļ—ā—É—Ä—É? --Vladimir Kurg 08:17, 6 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] —Ā–Ķ–ī–ł–ľ–Ķ–Ĺ—ā–į—Ü–ł–ĺ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ –į–Ĺ–į–Ľ–ł–∑ (–∑–į–ľ–Ķ—ā–ł–Ľ —Ā—Ā—č–Ľ–ļ–ł –Ĺ–į –Ĺ–Ķ–≥–ĺ –ł–∑ —Ä–†–Ě–ö). –≠—ā–ĺ —Ā–Ľ—É—á–į–Ļ–Ĺ–ĺ –Ĺ–Ķ –ļ–ĺ–Ņ–ł–≤–ł–ĺ –ł–∑ –Ī—É–ľ–į–∂–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ł—Ā—ā–ĺ—á–Ĺ–ł–ļ–į? –°—ā–ł–Ľ—Ć —Ā—ā—Ä–į–Ĺ–Ĺ–ĺ–≤–į—ā. –£ –í–į—Ā —Ö–ĺ—Ä–ĺ—ą–ł–Ļ –ļ—É—Ā–ĺ–ļ –Ņ—Ä–ĺ –Ĺ–Ķ–≥–ĺ –≤ —Ä–†–Ě–ö (–Ķ—Ā–Ľ–ł –Ņ—Ä–į–≤–ł–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –Ņ–ĺ–ľ–Ĺ—é) –Ņ–ĺ–Ľ—É—á–ł–Ľ—Ā—Ź. –ú–ĺ–∂–Ķ—ā –Ī—č—ā—Ć, —á–į—Ā—ā–ł—á–Ĺ–ĺ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–Ĺ–Ķ—Ā—ā–ł –≤ —Ā–Ķ–ī–ł–ľ–Ķ–Ĺ—ā–į—Ü–ł–ĺ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ –į–Ĺ–į–Ľ–ł–∑ ? –ó–į–ĺ–ī–Ĺ–ĺ –ł —Ā ¬ę–Ķ–ī–ł–Ĺ–ł—Ü –°–≤–Ķ–ī–Ī–Ķ—Ä–≥–į¬Ľ (–ł–Ľ–ł —á–Ķ–≥–ĺ-—ā–ĺ –≤—Ä–ĺ–ī–Ķ) —Ā–ī–Ķ–Ľ–į—ā—Ć —Ä–Ķ–ī–ł—Ä–Ķ–ļ—ā? –ź —ā–ĺ –Ĺ–į –Ĺ–ł—Ö –Ņ–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ź–Ĺ–Ĺ–ĺ –Ī—É–ī–Ķ–ľ –Ĺ–į—Ā—ā—É–Ņ–į—ā—Ć. Alexei Kouprianov 08:34, 6 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –ě–Ī—Ā—É–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł–Ķ:–Ď–ł–ĺ–Ņ–ĺ–Ľ–ł–ľ–Ķ—Ä . --Vladimir Kurg 18:47, 6 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –Ě–Ķ—Ä–≤–Ĺ—č–Ļ –ł–ľ–Ņ—É–Ľ—Ć—Ā . –ě–Ĺ–į –ľ–Ĺ–Ķ –Ĺ–Ķ –Ĺ—Ä–į–≤–ł—ā—Ā—Ź. –ü—Ä–ĺ –ü–Ē —Ā–ļ–į–∑–į–Ĺ–ĺ —Ā–ľ—É—ā–Ĺ–ĺ –ł –Ĺ–Ķ –≤—Ā–Ķ –Ņ–ĺ –ī–Ķ–Ľ—ɂĶ –Ņ–ĺ—á–Ķ–ľ—É –ü–Ē –ł –Ĺ–Ķ—Ä–≤–Ĺ—č–Ļ –ł–ľ–Ņ—É–Ľ—Ć—Ā ‚ÄĒ –ĺ–ī–Ĺ–ĺ –ł —ā–ĺ –∂–Ķ –Ņ–ĺ –Ĺ–Ķ–Ļ, –Ĺ–Ķ—Ź—Ā–Ĺ–ĺ. –ė –ľ–į–Ľ–ĺ–≤–į—ā–ĺ. –ö—ā–ĺ-—ā–ĺ —Ö–ĺ—á–Ķ—ā —Ā–ĺ –ľ–Ĺ–ĺ–Ļ –Ķ–Ķ –≤–∑—Ź—ā—Ć –≤ –ĺ–Ī–ĺ—Ä–ĺ—ā? –õ–ł–ļ–ļ–į 21:12, 8 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

Ratte –≤–∑—Ź–Ľ—Ā—Ź –∑–į —ć—ā—É —Ā—ā–į—ā—Ć—é. –Į –Ņ—Ä–ł–≥–Ľ–į—Ā–ł–Ľ –Ķ–≥–ĺ –≤ –Ņ—Ä–ĺ–Ķ–ļ—ā, –Ĺ–ĺ –ī–į–∂–Ķ –Ķ—Ā–Ľ–ł –ĺ–Ĺ –Ĺ–Ķ –Ņ—Ä–ł–ľ–Ķ—ā –Ņ—Ä–ł–≥–Ľ–į—ą–Ķ–Ĺ–ł—Ź ‚ÄĒ –≤–ĺ—ā –í–į–ľ —É–ī–į—á–Ĺ—č–Ļ –Ņ–ĺ–Ņ—É—ā—á–ł–ļ –ī–Ľ—Ź –Ņ–Ķ—Ä–Ķ—Ä–į–Ī–ĺ—ā–ļ–ł —Ā—ā–į—ā—Ć–ł. Alexei Kouprianov 07:33, 9 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Ratte 08:10, 11 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –õ–ł–ļ–ļ–į 11:23, 11 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –õ–ł–ļ–ļ–į 19:06, 11 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

–į—Ä–Ķ–į–Ľ —Ä–į—Ā–Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā—Ä–į–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—Ź –Ĺ–į –į—Ä–Ķ–į–Ľ (–≤–Ņ–Ķ—Ä–≤—č–Ķ —Ā—ā–ĺ–Ľ–ļ–Ĺ—É–Ľ—Ā—Ź –≤ –∂–ł—Ä–į—Ą–Ķ ) –ł —Ā —ā–Ķ—Ö –Ņ–ĺ—Ä –ĺ–Ņ–Ķ—á–į–Ľ–Ķ–Ĺ. –Ē–Ķ–Ľ–ĺ –≤ —ā–ĺ–ľ, —á—ā–ĺ –į—Ä–Ķ–į–Ľ —Ä–į—Ā–Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā—Ä–į–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—Ź ‚ÄĒ —ć—ā–ĺ –Ĺ–Ķ –≤–Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ–Ķ –≥—Ä–į–ľ–ĺ—ā–Ĺ–į—Ź –ļ–į–Ľ—Ć–ļ–į —Ā distribution area (–ĺ–Ī–Ľ–į—Ā—ā—Ć —Ä–į—Ā–Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā—Ä–į–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—Ź). –í —Ä—É—Ā—Ā–ļ–ĺ—Ź–∑—č—á–Ĺ–ĺ–Ļ –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ķ —ā–Ķ—Ä–ľ–ł–Ĺ—č –ĺ–Ī–Ľ–į—Ā—ā—Ć —Ä–į—Ā–Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā—Ä–į–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ł –į—Ä–Ķ–į–Ľ —ā—Ä–į–ī–ł—Ü–ł–ĺ–Ĺ–Ĺ–ĺ —Ā—á–ł—ā–į—é—ā—Ā—Ź —ć–ļ–≤–ł–≤–į–Ľ–Ķ–Ĺ—ā–Ĺ—č–ľ–ł (—ā–Ķ–ľ —Ā–į–ľ—č–ľ, –į—Ä–Ķ–į–Ľ –Ĺ–Ķ –ľ–ĺ–∂–Ķ—ā –Ī—č—ā—Ć —Ä–į—Ā–Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā—Ä–į–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—Ź, –Ņ–ĺ—Ā–ļ–ĺ–Ľ—Ć–ļ—É –ĺ–Ĺ –ł —ā–į–ļ –≤—Ā–Ķ–≥–ī–į —Ä–į—Ā–Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā—Ä–į–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—Ź). –≠—ā–ĺ –Ĺ–Ķ –≤–Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ–Ķ –≥—Ä–į–ľ–ĺ—ā–Ĺ–ĺ–Ķ –≤—č—Ä–į–∂–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –≤—Ā—ā—Ä–Ķ—á–į–Ķ—ā—Ā—Ź –ł –≤ —ā–Ķ–ļ—Ā—ā–į—Ö —Ā—ā–į—ā–Ķ–Ļ, –ł —Ź –Ņ–ĺ—Ā—ā–Ķ–Ņ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ –≤—č—á–ł—Č–į—é –Ķ–≥–ĺ –ĺ—ā—ā—É–ī–į, –Ĺ–ĺ –∑–ī–Ķ—Ā—Ć —Ä–Ķ—á—Ć –ł–ī–Ķ—ā –ĺ —ą–į–Ī–Ľ–ĺ–Ĺ–Ķ, –ł—Ā–Ņ–ĺ–Ľ—Ć–∑—É–Ķ–ľ–ĺ–ľ –≤ —Ā–ĺ—ā–Ĺ—Ź—Ö —Ā—ā–į—ā–Ķ–Ļ, –ļ —ā–ĺ–ľ—É –∂–Ķ, –∑–į—Č–ł—Č–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–ľ –ĺ—ā –Ņ—Ä–į–≤–ĺ–ļ. –ö–į–ļ–ł–Ķ –Ī—É–ī—É—ā –ľ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—Ź? Alexei Kouprianov 17:08, 6 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

Andrey 07:18, 9 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –ó–į Michael Romanov 07:24, 9 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –į—Ä–Ķ–į–Ľ , –Ņ–ĺ –ľ–ĺ–Ķ–ľ—É, –Ĺ–Ķ–Ņ—Ä–į–≤–ł–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ—č –ł–Ĺ—ā–Ķ—Ä–≤–ł–ļ–ł. –Ę–į–ļ —ć—ā–į —Ā—ā–į—ā—Ć—Ź —Ā—Ā—č–Ľ–į–Ķ—ā—Ā—Ź –Ĺ–į –į–Ĺ–≥–Ľ–ł–Ļ—Ā–ļ—É—é —Ā—ā–į—ā—Ć—é habitat . –ė–Ľ–ł –ļ–į–ļ? Andrey 07:30, 9 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Alexei Kouprianov 07:35, 9 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] en:Range (biology) Alexei Kouprianov 07:45, 9 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –į—Ä–Ķ–į–Ľ–Ķ –ł–Ĺ—ā–Ķ—Ä–≤–ł–ļ–ł –Ņ–ĺ–Ņ—Ä–į–≤–ł–Ľ. –Ę–Ķ–Ņ–Ķ—Ä—Ć –ī–Ķ–Ľ–ĺ –∑–į —Ā–ĺ–∑–ī–į–Ĺ–ł–Ķ–ľ —Ā—ā–į—ā—Ć–ł –ľ–Ķ—Ā—ā–ĺ–ĺ–Ī–ł—ā–į–Ĺ–ł–Ķ = en:habitat (—Ö–ĺ—ā—Ź –Ī–ł–ĺ—ā–ĺ–Ņ = en:bioltope —É–∂–Ķ –Ķ—Ā—ā—Ć –ł —Ź –Ĺ–Ķ –ĺ—á–Ķ–Ĺ—Ć –Ņ–ĺ–Ĺ–ł–ľ–į—é, –∑–į—á–Ķ–ľ –∑–į–Ĺ–ł–ľ–į—ā—Ć—Ā—Ź hairsplitting). Alexei Kouprianov 07:54, 9 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –≥—É–≥–Ľ –≤—č–ī–į—Ď—ā –ľ–į—Ā—Ā—É —Ā—Ā—č–Ľ–ĺ–ļ). –Ę–Ķ–ľ –Ĺ–Ķ –ľ–Ķ–Ĺ–Ķ–Ķ, –Ņ—Ä–ĺ–≥–ĺ–Ľ–ĺ—Ā—É—é. –ó–į Vicpeters 12:01, 9 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Alexei Kouprianov 13:01, 9 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Alexandrov 08:49, 29 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

‚Čągruzd 09:03, 29 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

–ó—É–Ī–Ĺ–į—Ź —Ą–ĺ—Ä–ľ—É–Ľ–į . –ě—Ā–≤–ĺ–ł–Ľ –Ķ–Ķ –Ĺ–į–Ņ–ł—Ā–į–Ĺ–ł–Ķ –Ņ—Ä–ł –Ņ–ĺ–ľ–ĺ—Č–ł <math>...</math> –†–į–Ī–ĺ—ā–Ķ—ā —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –≤ –ĺ—Ā–Ĺ–ĺ–≤–Ĺ–ĺ–ľ –Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā—Ä–į–Ĺ—Ā—ā–≤–Ķ —Ā—ā–į—ā–Ķ–Ļ, –Ĺ–ĺ –∑–į—ā–ĺ —ā–Ķ–Ņ–Ķ—Ä—Ć –ľ—č –ľ–ĺ–∂–Ķ–ľ —É–ļ—Ä–į—Ā–ł—ā—Ć –ł–ľ–ł —Ö–į—Ä–į–ļ—ā–Ķ—Ä–ł—Ā—ā–ł–ļ–ł —Ā–į–ľ—č—Ö —Ä–į–∑–Ĺ—č—Ö –≥—Ä—É–Ņ–Ņ –ľ–Ľ–Ķ–ļ–ĺ–Ņ–ł—ā–į—é—Č–ł—Ö. Alexei Kouprianov 18:18, 9 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

–Ņ–ĺ–≥–į–Ĺ–ļ–ĺ–ĺ–Ī—Ä–į–∑–Ĺ—č—Ö ), –ł –≤–ĺ–∑–Ĺ–ł–ļ —ā–į–ļ–ĺ–Ļ –≤–ĺ–Ņ—Ä–ĺ—Ā: –Ņ—Ä–į–≤–ĺ–ľ–Ķ—Ä–Ĺ–ĺ –Ľ–ł –ł—Ā–Ņ–ĺ–Ľ—Ć–∑–ĺ–≤–į—ā—Ć –≤ —Ā—ā–į—ā—Ć–Ķ –≤–ľ–Ķ—Ā—ā–ĺ –Ņ–ĺ–≥–į–Ĺ–ļ–ĺ–≤—č–Ķ ‚ÄĒ —Ā–ĺ–Ī–ł—Ä–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–≥–į–Ĺ–ļ–ł? –Ē–Ķ–Ľ–ĺ –≤ —ā–ĺ–ľ, —á—ā–ĺ —ć—ā–ĺ —Ā–Ķ–ľ–Ķ–Ļ—Ā—ā–≤–ĺ –≤–ļ–Ľ—é—á–į–Ķ—ā —ā–į–ļ–∂–Ķ —Ä–ĺ–ī —Ä–ĺ–Ľ–Ľ–į–Ĺ–ī–ł–ł, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ķ –Ņ–ĺ —Ā—É—ā–ł —Ź–≤–Ľ—Ź—é—ā—Ā—Ź —ā–Ķ–ľ–ł –∂–Ķ –Ņ–ĺ–≥–į–Ĺ–ļ–į–ľ–ł. Andrey 16:52, 10 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

Michael Romanov 19:51, 10 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) P.S. ¬ę–†–ĺ–ī–į¬Ľ –≤ —ā–į–ļ—Ā–ĺ–Ī–ĺ–ļ—Ā–Ķ —Ä–Ķ–∂—É—ā —Ā–Ľ—É—Ö. –ü–ĺ-–ľ–ĺ–Ķ–ľ—É, –Ņ—Ä–į–≤–ł–Ľ—Ć–Ĺ–Ķ–Ķ ¬ę–†–ĺ–ī—謼, –ļ–į–∂–Ķ—ā—Ā—Ź, –≥–ī–Ķ-—ā–ĺ —É –Ĺ–į—Ā —É–∂–Ķ –Ī—č–Ľ–ĺ –ĺ–Ī—Ā—É–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –Ĺ–į —ć—ā–ĺ—ā —Ā—á–Ķ—ā. –ź –≤–ĺ–ĺ–Ī—Č–Ķ –≤ —ā–į–ļ—Ā–ĺ–Ī–ĺ–ļ—Ā–Ķ –ĺ—ā—Ä—Ź–ī–į –≤ —Ā—ā—Ä–ĺ–ļ—É section name –≤—Ā–Ķ–≥–ī–į –Ņ–ł—ą—É—ā ¬ę–°–Ķ–ľ–Ķ–Ļ—Ā—ā–≤–į¬Ľ –ł–Ľ–ł ¬ę–ü–ĺ–ī–ĺ—ā—Ä—Ź–ī—謼 (–Ķ—Ā–Ľ–ł —ā–į–ļ–ĺ–≤—č–Ķ –Ķ—Ā—ā—Ć –ł –ĺ–Ĺ–ł –∑–Ĺ–į—á–ł–ľ—č –ī–Ľ—Ź –í–ł–ļ–ł–Ņ–Ķ–ī–ł–ł)! ‚ÄĒMichael Romanov 19:55, 10 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Alexei Kouprianov 20:47, 10 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Andrey 21:00, 10 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Vicpeters 21:07, 10 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] –Ņ–į—Ä–į–ī–ĺ–ļ—Ā–į –ď—Ä–Ķ–≥–≥–į (—Ā –ľ–ĺ–Ĺ–ĺ—ā–ł–Ņ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–ľ–ł —ā–į–ļ—Ā–ĺ–Ĺ–į–ľ–ł, –ļ–ĺ–≥–ī–į –Ĺ–Ķ —Ź—Ā–Ĺ–ĺ, —á—ā–ĺ –ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ —Ā–ļ–į–∑–į—ā—Ć –Ņ—Ä–ĺ —Ä–ĺ–ī, –Ķ—Ā–Ľ–ł –≤ –Ĺ–Ķ–≥–ĺ –≤—Ö–ĺ–ī–ł—ā —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –ĺ–ī–ł–Ĺ –≤–ł–ī –ł —ā. –Ņ.), –ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ –Ņ–ĺ—Ā–ľ–ĺ—ā—Ä–Ķ—ā—Ć, –ļ–į–ļ —Ä–Ķ—ą–Ķ–Ĺ–ĺ —Ā —ā—Ä—É–Ī–ļ–ĺ–∑—É–Ī–ĺ–ľ . –Ę–į–ľ –Ķ–ī–≤–į –Ľ–ł –Ĺ–Ķ –∂–Ķ—Ā—ā—á–Ķ. –ě–ī–ł–Ĺ –≤–ł–ī –Ĺ–į –ĺ—ā—Ä—Ź–ī (–Ķ—Č–Ķ –Ĺ–Ķ–ī–į–≤–Ĺ–ĺ –Ī—č–Ľ, –Ņ–ĺ –ļ—Ä–į–Ļ–Ĺ–Ķ–Ļ –ľ–Ķ—Ä–Ķ). Alexei Kouprianov 21:13, 10 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Andrey 21:21, 10 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] —ā—Ä—É–Ī–ļ–ĺ–∑—É–Ī–į , –ĺ–Ī—Ä–į—Č–į—Ź –≤–Ĺ–ł–ľ–į–Ĺ–ł–Ķ –Ĺ–į —ā–ĺ, –ļ–į–ļ –ĺ—Ą–ĺ—Ä–ľ–Ľ—Ź—é—ā—Ā—Ź –Ĺ–į–∑–≤–į–Ĺ–ł—Ź —ā–į–ļ—Ā–ĺ–Ĺ–ĺ–≤ –≤ —ā–į–ļ—Ā–ĺ–Ī–ĺ–ļ—Ā–Ķ. –≠—ā–ĺ—ā –≤–ĺ–Ņ—Ä–ĺ—Ā —É–∂–Ķ –Ĺ–Ķ —Ä–į–∑ –Ņ–ĺ–ī–Ĺ–ł–ľ–į–Ľ—Ā—Ź –≤ –ĺ–Ī—Ā—É–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź—Ö, –≤ —ā–ĺ–ľ —á–ł—Ā–Ľ–Ķ –ł (—Ā) –ź–Ľ–Ķ–ļ—Ā–Ķ–Ķ–ľ –ö—É–Ņ—Ä–ł—Ź–Ĺ–ĺ–≤—č–ľ. –ü—Ä–ł—á–Ķ–ľ, —Ź –≤ —Ā–≤–ĺ–ł—Ö —Ā—ā–į—ā—Ć—Ź—Ö (–ł –≤ —Ā—ā–į—ā—Ć—Ź—Ö, –ī–ĺ—Ä–į–Ī–į—ā—č–≤–į–Ķ–ľ—č—Ö –ľ–Ĺ–ĺ–Ļ) –Ķ—Č–Ķ –ł –≤ –Ņ—Ä–Ķ–į–ľ–Ī—É–Ľ–Ķ –Ņ–ĺ–ī—á–Ķ—Ä–ļ–ł–≤–į—é —ć—ā–ł –ľ–ĺ–ľ–Ķ–Ĺ—ā—č ‚ÄĒ –ł —Ā–Ľ–ĺ–≤–į–ľ–ł, –ł –ĺ—Ą–ĺ—Ä–ľ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ–ľ: –ö–ł–≤–ł–ĺ–Ī—Ä–į–∑–Ĺ—č–Ķ , –†—Ź–Ī–ļ–ĺ–ĺ–Ī—Ä–į–∑–Ĺ—č–Ķ , –ď–ĺ–į—Ü–ł–Ĺ , –°–ļ—Ä—č—ā–ĺ—Ö–≤–ĺ—Ā—ā—č–Ķ . –ź ¬ę–į—Ä–Ķ–į–Ľ —Ä–į—Ā–Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā—Ä–į–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—Ź¬Ľ –Ņ—Ä–ł—Ā—É—ā—Ā—ā–≤—É–Ķ—ā –Ĺ–Ķ —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ —É —ā—Ä—É–Ī–ļ–ĺ–∑—É–Ī–į , –Ĺ–ĺ –ł –≤–Ķ–∑–ī–Ķ, –≥–ī–Ķ –ļ–į—Ä—ā–į –∑–į–≥–Ĺ–į–Ĺ–į –≤ —ā–į–ļ—Ā–ĺ–Ī–ĺ–ļ—Ā. –ú–ĺ–∂–Ķ—ā, –Ņ–ĺ—Ä–į –Ņ—Ä–ł–Ĺ–ł–ľ–į—ā—Ć –ľ–Ķ—Ä—č? :) ‚ÄĒMichael Romanov 22:08, 10 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

Andrey –Ņ–ł—Ā–į–Ľ –Ņ—Ä–ĺ –į—Ä–Ķ–į–Ľ, –ĺ–Ĺ –Ķ—Č–Ķ –Ī—č–Ľ –Ĺ–Ķ –≤ —ā–į–ļ—Ā–ĺ–Ī–ĺ–ļ—Ā–Ķ (—ć—ā–ĺ —Ź –Ķ–≥–ĺ —ā—É–ī–į –∑–į—Ā—É–Ĺ—É–Ľ). –ü—Ä–ĺ –Ņ—Ä–į–≤–ļ—É —ā–į–ļ—Ā–ĺ–Ī–ĺ–ļ—Ā–į ‚ÄĒ –Ĺ–Ķ–ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ņ–ĺ–ī–ĺ–∂–ī–Ķ–ľ –ł –Ĺ–į–Ņ–ł—ą–Ķ–ľ —Ā–ľ–ĺ—ā—Ä—Ź—Č–Ķ–ľ—É –∑–į —ą–į–Ī–Ľ–ĺ–Ĺ–ĺ–ľ –ź–Ľ–Ķ–ļ—Ā–Ķ—é . Alexei Kouprianov 02:41, 11 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ] Andrey 22:59, 13 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]

–í–ł–ļ–ł–Ņ–Ķ–ī–ł—Ź:–Ď–ł–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ķ —Ā—ā–į—ā—Ć–ł . –Ē–į–≤–į–Ļ—ā–Ķ –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–≤–Ķ–ī–Ķ–ľ –Ķ–Ķ —Ā–Ķ—Ä—Ć–Ķ–∑–Ĺ—É—é —Ä–Ķ–≤–ł–∑–ł—é, –į —ā–ĺ –ł –ľ—č, –ł –Ĺ–ĺ–≤–ł—á–ļ–ł –ł—Ā–Ņ–ĺ–Ľ—Ć–∑—É—é—ā —ć—ā–ł —Ä–Ķ–ļ–ĺ–ľ–Ķ–Ĺ–ī–į—Ü–ł–ł –≤ –ļ–į—á–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ņ–ł—Ā–į–Ĺ–ł—Ź. –ź –Ĺ–į—Ā–ļ–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –ĺ–Ĺ–ł –Ņ—Ä–į–≤–ł–Ľ—Ć–Ĺ—č? –Ě–Ķ —ā–į–ļ –ī–į–≤–Ĺ–ĺ —Ź –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ņ—Ä–ł–Ĺ—Ź–Ľ –Ņ–ĺ–Ņ—č—ā–ļ—É —Ä–Ķ–ī–į–ļ—ā–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—Ź –Ņ–Ķ—Ä–≤–ĺ–≥–ĺ –Ņ–į—Ä–į–≥—Ä–į—Ą–į —ć—ā–ł—Ö —Ä–Ķ–ļ–ĺ–ľ–Ķ–Ĺ–ī–į—Ü–ł–Ļ. –Ē–į–≤–į–Ļ—ā–Ķ –Ņ—Ä–ĺ–Ļ–ī–Ķ–ľ—Ā—Ź –Ņ–ĺ –≤—Ā–Ķ–ľ—É —ā–Ķ–ļ—Ā—ā—É. –°–Ķ–Ļ—á–į—Ā —É –Ĺ–į—Ā –≤ –Ņ—Ä–ĺ–Ķ–ļ—ā–Ķ –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–Ķ —É—á–į—Ā—ā–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤, —É –ļ–į–∂–ī–ĺ–≥–ĺ –Ĺ–į–ļ–ĺ–Ņ–Ľ–Ķ–Ĺ –Ņ—Ä–ł–Ľ–ł—á–Ĺ—č–Ļ –ĺ–Ņ—č—ā –Ĺ–į–Ņ–ł—Ā–į–Ĺ–ł—Ź –Ī–ł–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł—Ö —Ā—ā–į—ā–Ķ–Ļ. –Ē–į–≤–į–Ļ—ā–Ķ –≤—Ā–Ķ —ć—ā–ĺ —É–Ņ–ĺ—Ä—Ź–ī–ĺ—á–ł–ľ. –Ė–ī—É –ľ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł–Ļ –ł –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ľ–ĺ–∂–Ķ–Ĺ–ł–Ļ. ‚ÄĒMichael Romanov 06:58, 14 –ľ–į—Ź 2007 (UTC) [ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł—ā—Ć ]