ﺷ۲ﺹﺷﺍﺹﺹﺷﺛﺷﺕﺷﭦ:ﺷﺷﺎﺹﺷﺍﺷﺙﺷﺝﺷﺎ ﺷ.ﺷ./ﺷﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﭖﺹﺹﺹﺷﺕﺷﺗ ﺷﭦﺹﺷﭖﺷﺗﺹﺷﭖﺹ. ﺷﺹﺹ ﺷﺕﺷﺎ[[1]] ﺷﺹﺷﭖﺷﺍﺷﺙﺷﺎﺹﺷﭨﺷﺍﺡ،ﺷﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﭖﺹﺹﺹﺷﺕﺷﺗ ﺷﭦﺹﺷﭖﺷﺗﺹﺷﭖﺹﺡﭨ (ﺷﺍﺷﺛﺷﺏﺷﭨ. aviation cruiser, aircraft cruiser, carrier cruiser, seaplane cruiser)ﻗ ﺷﺎﺷﺝﺷﭖﺷﺛﺷﺛﺷﺝ-ﺷﺙﺷﺝﺹﺹﺷﭦﺷﺝﺷﺗ ﺹﺷﭖﺹﺷﺙﺷﺕﺷﺛ, ﺷﺝﺷﺟﺹﺷﭖﺷﺑﺷﭖﺷﭨﺹﺹﺹﺷﺕﺷﺗ ﺹﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺷﺗ ﺷﺟﺷﺝﺷﺑﺷﭦﺷﭨﺷﺍﺹﺹ ﺷﺛﺷﺍﺷﺑﺷﺎﺷﺝﺷﺑﺷﺛﺹﺹ ﺷﭦﺹﺷﭖﺷﺗﺹﺷﭖﺹﺷﺝﺷﺎ, ﺷﺛﺷﭖﺹﺹﺹﺷﺕﺹ ﺷﺎ ﺷﭦﺷﺍﺹﺷﭖﺹﺹﺷﺎﺷﭖ ﺷﺝﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺛﺷﺍﺹﺹﺹﺷﺟﺷﺍﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺎﺷﺝﺷﺝﺹﺹﺷﭘﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹ ﻗ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺹﺷﺕﺷﺝﺷﺛﺷﺛﺷﺝﺷﭖ ﺷﺎﺷﺝﺷﺝﺹﺹﺷﭘﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭖ ﺹﺷﺍﺷﺓﺷﭨﺷﺕﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺛﺷﺍﺷﺓﺷﺛﺷﺍﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹ (ﺷﺎﺷﭖﺹﺹﺷﺝﺷﭨﺹﺹﺹ, ﺷ۰ﺷﺷﺷ, ﺷﺟﺷﺍﺷﭨﺹﺷﺎﺷﺛﺹﺷﭖ ﺹﺷﺍﺷﺙﺷﺝﺷﭨﺹﺹﺹ), ﺷﺍ ﺹﺷﺍﺷﭦﺷﭘﺷﭖ ﺷﺎﺹﺷﺟﺷﺝﺷﺙﺷﺝﺷﺏﺷﺍﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺷﺝﺷﭖ ﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺹﺷﺝﺷﺛﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺷﺝﺷﭖ ﺷﺎﺷﺝﺷﺝﺹﺹﺷﭘﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭖ (ﺷﺍﺹﺹﺷﺕﺷﭨﺷﭨﺷﭖﺹﺷﺕﺷﺗﺹﺷﭦﺷﺝﺷﭖ ﺹﺷﺛﺷﺕﺷﺎﺷﭖﺹﺹﺷﺍﺷﭨﺹﺷﺛﺷﺝﺷﭖ, ﺷﺍﺹﺹﺷﺕﺷﭨﺷﭨﺷﭖﺹﺷﺕﺷﺗﺹﺷﭦﺷﺝﺷﭖ ﻗ ﺷﺓﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹﺷﺛﺷﺝﺷﭖ, ﺷﭦﺷﺝﺷﺙﺷﺟﺷﭨﺷﭖﺷﭦﺹﺹ ﺹﺷﺟﺹﺷﺍﺷﺎﺷﭨﺹﺷﭖﺷﺙﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺹﺷﺍﺷﭦﺷﭖﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺎﺷﺝﺷﺝﺹﺹﺷﭘﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹ: ﺷﺟﺹﺷﺝﺹﺷﺕﺷﺎﺷﺝﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺎﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺹﺷﭖ, ﺷﺟﺹﺷﺝﺹﺷﺕﺷﺎﺷﺝﺷﭨﺷﺝﺷﺑﺷﺝﺹﺷﺛﺹﺷﭖ ﺷﺕ ﺷﺷﺷ). ﺷ ﺷﺓﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺹﺷﺕﺷﺙﺷﺝﺹﺹﺷﺕ ﺷﺝﺹ ﺷﺎﺷﺝﺷﺑﺷﺝﺷﺕﺷﺓﺷﺙﺷﭖﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹ, ﺹﺷﺕﺷﺟﺷﺍ ﺷﺏﺷﭨﺷﺍﺷﺎﺷﺛﺷﺝﺷﺗ ﺹﺷﺛﺷﭖﺹﺷﺏﺷﭖﺹﺷﺕﺹﺷﭖﺹﺷﭦﺷﺝﺷﺗ ﺹﺹﺹﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺷﭦﺷﺕ (ﺷﺷﺷ۲) ﺷﺕ ﺹﺷﺝﺹﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺍ ﺹﺷﭨﺷﭖﺷﺙﺷﭖﺷﺛﺹﺷﺝﺷﺎ ﺷﺛﺷﺍﺹﺹﺹﺷﺟﺷﺍﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺕ ﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺹﺷﺝﺷﺛﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺎﺷﺝﺷﺝﺹﺹﺷﭘﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹ, ﺷﺎﺹﺷﭖ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﭖﺹﺹﺹﺷﺕﺷﭖ ﺷﭦﺹﺷﭖﺷﺗﺹﺷﭖﺹﺷﺍ, ﺷﺎ ﺹﺷﺎﺷﺝﺹ ﺷﺝﺹﺷﭖﺹﺷﭖﺷﺑﺹ, ﺷﺟﺷﺝﺷﺑﺹﺷﺍﺷﺓﺷﺑﺷﭖﺷﭨﺹﺹﺹﺹﺹ ﺷﺛﺷﺍ ﺷﺟﺷﺝﺷﺑﺷﭦﺷﭨﺷﺍﺹﺹﺹ. ﺷ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﭖﺹﺹﺹﺷﺕﺷﺙ ﺷﭦﺹﺷﭖﺷﺗﺹﺷﭖﺹﺷﺍﺷﺙ ﺷﺝﺹﺷﺛﺷﭖﺹﺷﭖﺷﺛﺹ ﺹﺷﭨﺷﭖﺷﺑﺹﺹﺹﺷﺕﺷﭖ ﺷﺟﺷﺝﺷﺑﺷﭦﺷﭨﺷﺍﺹﺹﺹ ﺷﭦﺹﺷﭖﺷﺗﺹﺷﭖﺹﺷﺝﺷﺎ:

ﺷﺹﺹﺷﺝﺹﺷﺕﺹﺷﭖﺹﺷﭦﺷﺕ, ﺹ ﺷﺛﺷﭖﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺝﺹﺷﺝﺷﺗ ﺷﺛﺷﺍﺹﺹﺷﭘﺷﭦﺷﺝﺷﺗ ﺷﭦ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﭖﺹﺹﺹﺷﺕﺷﺙ ﺷﭦﺹﺷﭖﺷﺗﺹﺷﭖﺹﺷﺍﺷﺙ ﺷﺙﺷﺝﺷﭘﺷﺛﺷﺝ ﺷﺝﺹﺷﺛﺷﭖﺹﺹﺷﺕ ﺷﺛﺷﭖﺹﺷﭦﺷﺝﺷﭨﺹﺷﭦﺷﺝ ﺹﺷﺕﺷﺟﺷﺝﺷﺎ ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺎﺷﭨﺷﭖﺷﺗ, ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺝﺹﺹﺷﭖ ﺷﺛﺷﺕﺷﭦﺷﺝﺷﺏﺷﺑﺷﺍ ﺷﺝﺹﺷﺕﺹﺷﺕﺷﺍﺷﭨﺹﺷﺛﺷﺝ ﺹﺷﺍﺷﭦ ﺷﺛﺷﭖ ﺷﺕﺷﺙﺷﭖﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺷﭨﺷﺕﺹﺹ, ﺷﺝﺷﺑﺷﺛﺷﺍﺷﭦﺷﺝ ﺷﺝﺷﺎﺷﭨﺷﺍﺷﺑﺷﺍﺷﭨﺷﺕ ﺹﺷﺝﺹﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺝﺷﺙ ﺷ۱ﺷ۱ﺷ ﺹ ﺷﺍﺹﺷﺍﺷﭦﺹﺷﭖﺹﺷﺛﺹﺷﺙﺷﺕ ﺷﺑﺷﭨﺹ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﭖﺹﺹﺹﺷﭖﺷﺏﺷﺝ ﺷﭦﺹﺷﭖﺷﺗﺹﺷﭖﺹﺷﺍ:

ﺷ ﺷﺛﺷﺍﺹﺹﺷﺝﺹﺹﺷﭖﺷﭖ ﺷﺎﺹﺷﭖﺷﺙﺹ ﺷﺟﺹﺷﺍﺷﭦﺹﺷﺕﺹﺷﭖﺹﺷﭦﺷﺕ ﺷﺎﺹﺷﭖ ﺷﭦﺷﭨﺷﺍﺹﺹﺹ ﺷﺝﺹﺷﺛﺷﺝﺹﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺷﺝ ﺷﭦﺹﺹﺷﺟﺷﺛﺹﺹ ﺷﺎﺷﺝﺷﭖﺷﺎﺹﺹ ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺎﺷﭨﺷﭖﺷﺗ ﺷﺝﺹ ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺎﺷﭖﺹﺷﺍ ﺷﺕ ﺷﺎﺹﺹﺷﭖ, ﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺹﺹﺷﺑﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺹ ﺷﺑﺷﭨﺹ ﺷﺎﺷﺍﺷﺓﺷﺕﺹﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷﺛﺷﺍ ﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷﺝﺹ ﺷﺝﺷﺑﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺑﺷﺝ ﺷﺛﺷﭖﺹﺷﭦﺷﺝﺷﭨﺹﺷﭦﺷﺕﺹ ﺷﭖﺷﺑﺷﺕﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷﺟﺹﺷﺝﺹﺷﺕﺷﺎﺷﺝﺷﭨﺷﺝﺷﺑﺷﺝﺹﺷﺛﺹﺹ ﺷﺕ ﺷﺟﺷﺝﺷﺕﺹﺷﭦﺷﺝﺷﺎﺷﺝ-ﺹﺷﺟﺷﺍﺹﺷﺍﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺹﺹ ﺷﺎﺷﭖﺹﺹﺷﺝﺷﭨﺹﺹﺷﺝﺷﺎ. ﺷ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﭖﺹﺹﺹﺷﺕﺷﺙ ﺷﭦﺹﺷﭖﺷﺗﺹﺷﭖﺹﺷﺍﺷﺙ ﺷﺛﺷﭖ ﺷﺝﺹﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺹﺹﺹ ﺷﺎﺷﺝﺷﭨﺹﺹﺷﺕﺷﭖ ﺷﭦﺹﺷﭖﺷﺗﺹﺷﭖﺹﺷﺍ ﺷ۲ﺷ ﺷ (ﺹﺷﺕﺷﺟﺷﺝﺷﺎ ﺡ،ﺷﺷﺕﺹﺷﺝﺷﺎﺡﭨ, ﺡ،ﺷ۰ﺷﭨﺷﺍﺷﺎﺷﺍﺡﭨ, ﺡ،ﺷ۱ﺷﺕﺷﭦﺷﺝﺷﺛﺷﺑﺷﭖﺹﺷﺝﺷﺏﺷﺍﺡﭨ), ﺷﺛﺷﭖﺹﺹﺹﺷﺕﺷﭖ ﺷﺎ ﺷﭦﺷﺍﺹﺷﭖﺹﺹﺷﺎﺷﭖ ﺹﺹﺷﺍﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺎﺹﺷﺟﺷﺝﺷﺙﺷﺝﺷﺏﺷﺍﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺹﺷﺕﺷﺝﺷﺛﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺎﺷﺝﺷﺝﺹﺹﺷﭘﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹ 1ﺣﺓ3 ﺷﺎﺷﭖﺹﺹﺷﺝﺷﭨﺹﺹﺷﺍ. ﺷﺹﺹﺷﺝﺹﺷﺕﺹ ﺷﺎﺷﺝﺷﺓﺷﺛﺷﺕﺷﭦﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷﺕ ﺹﺷﺍﺷﺓﺷﺎﺷﺕﺹﺷﺕﺹ ﺷﺟﺷﺝﺷﺑﺷﭦﺷﭨﺷﺍﺹﺹﺷﺝﺷﺎﺷ ﺷﺝﺷﭦﺹﺹﺷﺎﺹﺷﭖ 1955 ﺷﺏﺷﺝﺷﺑﺷﺍ, ﺷﺎ ﺷ۰ﺷﭖﺷﺎﺷﺍﺹﺹﺷﺝﺷﺟﺷﺝﺷﭨﺷﭖ, ﺷﺟﺷﺝﺷﺑ ﺹﺹﺷﭦﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺷﺑﺹﺹﺷﺎﺷﺝﺷﺙ ﺷ. ﺷ۰. ﺷ۴ﺹﺹﺹﺹﺷﺎﺷﺍ. ﺷﺎﺹﺷﭨﺷﺝ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﺎﺷﭖﺷﺑﺷﭖﺷﺛﺷﺝ ﺹﺷﺝﺷﺎﺷﭖﺹﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺷﭖ ﺹﺷﭨﺷﺛﺷﺝﺷﺎ ﺷﺟﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺹﺹﺷﺎﺷﺍ ﺷﺕ ﺹﺹﺷﭦﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺷﺑﺹﺹﺷﭖﺷﺏﺷﺝ ﺹﺷﺝﺹﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺍ ﺷﺷ ﺷﺕ ﺷﺷﺷ۳ ﺷﺟﺷﺝ ﺷﺎﺹﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺝﺹﺷﭦﺷﭖ ﺷﭦﺷﺝﺷﺛﺹﺷﭖﺷﺟﺹﺷﺕﺷﺕ ﺹﺷﺍﺷﺓﺷﺎﺷﺕﺹﺷﺕﺹ ﺹﺷﭨﺷﺝﺹﺷﺍ ﺷﺛﺷﺍ ﺷﺟﺹﺷﭖﺷﺑﺹﺹﺷﺝﺹﺹﺷﭖﺷﭖ ﺷﺑﺷﭖﺹﺹﺹﺷﺕﺷﭨﺷﭖﺹﺷﺕﺷﭖ (1955ﺣﺓ1965 ﺷﺏﺷﺏ.). ﺷﺹﺹﺷﭦﺷﺍﺷﺓﺹﺷﺎﺷﺍﺹ ﺹﺷﺎﺷﺝﺹ ﺷﺙﺷﺛﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭖ ﺷﺟﺷﺝ ﺷﺟﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺷﺑﺹ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﺎﺷﭨﺷﭖﺷﺙﺹ: ﺡ،ﺷﺷﺍﺷﭦﺷﺕﺷﺙ ﺷﺎﺹﺹﺹ ﺹﺷﭨﺷﺝﺹﺹ?ﺡﭨ, ﺷ. ﺷ۰. ﺷ۴ﺹﺹﺹﺹﺷﺎ, ﺷﺎ ﺹﺷﺍﺹﺹﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺷﺕ ﺹﺷﭦﺷﺍﺷﺓﺷﺍﺷﭨ: ﺡ،ﺷﺷﭖﺹﺹ ﺷﺎ ﺷﺟﺷﺝﺷﺑﺷﺎﺷﺝﺷﺑﺷﺛﺹﺷﭖ ﺷﭨﺷﺝﺷﺑﺷﭦﺷﺕ. ﺷﺷﺝﺷﺑﺷﺎﺷﺝﺷﺑﺷﺛﺹﺷﺗ ﺹﺷﭨﺷﺝﺹ ﺷﺕ ﺷﺙﺷﺝﺹﺹﺷﭦﺹﺹ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺹﺷﺕﺹ ﺷﺛﺷﺍﺷﺑﺷﺝ ﺹﺷﺑﺷﭖﺷﭨﺷﺍﺹﺹ ﺷﺏﺷﭨﺷﺍﺷﺎﺷﺛﺷﺝﺷﺗ ﺹﺷﺕﺷﭨﺷﺝﺷﺗ ﺷﺑﺷﭨﺹ ﺷﺎﺷﺝﺹﺹﺷﺎﺹ ﺷﺛﺷﺍ ﺷﺙﺷﺝﺹﺷﭖﻗ۵ ﺷﺹﺷﺕﺷﭦﺹﺹﺹﺷﺕﺷﭖ ﺷﭦﺷﺝﺷﺙﺷﺙﺹﺷﺛﺷﺕﺷﭦﺷﺍﺹﺷﺕﺷﺗ ﺹﺹﺷﭖﺷﺎﺹﺷﭖﺹ ﺹﺷﺝﺷﺓﺷﺑﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺷﭖﺷﺎ ﺷﺑﺷﭨﺹ ﺹﺷﭖﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷﺓﺷﺍﺷﺑﺷﺍﺹﺹ ﺷﺷﺷ. ﺷﺷﺝ ﺹﺹﺷﺍ ﺷﺓﺷﺍﺷﺑﺷﺍﺹﺷﺍ ﺷﺛﺷﭖ ﺷﺎﺷﭨﺷﺕﺷﭘﺷﺍﺷﺗﺹﺷﭖﺷﺏﺷﺝ ﺷﺎﺹﺷﭖﺷﺙﺷﭖﺷﺛﺷﺕ. ﺷﺷﺝﺷﺓﺷﺙﺷﺝﺷﭘﺷﺛﺷﺝ, ﺹﺷﭖﺷﭨﺷﭖﺹﺷﺝﺷﺝﺷﺎﺹﺷﺍﺷﺓﺷﺛﺷﺝ ﺹﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺕﺹﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺹﺹ ﺷﺕ ﺷﺟﺷﺝﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺕﺹﺹ ﺷﺑﺷﭨﺹ ﺷﺛﺷﺍﺹﺷﺍﺷﭨﺷﺍ ﺷﺝﺷﺑﺷﺕﺷﺛ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺹﺷﭖﺹ, ﺹ ﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺹ ﺷﺛﺷﺍﺷﭦﺷﺝﺷﺟﺷﭨﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷﺝﺷﺟﺹﺹﺷﺍ ﺷﺑﺷﭨﺹ ﺷﺝﺷﺟﺹﺷﭖﺷﺑﺷﭖﺷﭨﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷﺟﺷﺝﺹﺹﺷﺑﺷﭦﺷﺍ ﺷﺑﺷﺍﺷﭨﺹﺷﺛﺷﭖﺷﺗﺹﺷﭖﺷﺏﺷﺝ ﺷﺕﺹ ﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺹﺹﺷﺎﺷﺍ, ﺷﭦﺷﺝﺷﺏﺷﺑﺷﺍ ﺹﺹﺷﺝ ﺷﺟﺷﺝﺹﺹﺷﭖﺷﺎﺹﺷﭖﺹﺹﺹﻗ۵ﺡﭨﻗ۵ ﺷﺷﺕﺷﺛﺷﺕﺹﺹﺹ ﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺹﺷﺝﺷﺛﺹ ﺷ۰ﺷ۰ﺷ۰ﺷ ﺷﺷﺍﺹﺹﺷﺍﺷﭨ ﺷ۰ﺷﺝﺷﺎﺷﭖﺹﺹﺷﭦﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷ۰ﺷﺝﺹﺷﺓﺷﺍ ﺷ. ﺷ. ﺷﺹﺷﭦﺷﺝﺷﺎ, ﺷﺟﺷﺝ ﺷﺟﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺷﺑﺹ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺷﭖﺷﺎ ﺷﺎﺹﺹﺷﭦﺷﺍﺷﺓﺷﺍﺷﭨ ﺷﺟﺹﺷﺝﺹﺷﺕﺷﺎﺷﺝﺷﺟﺷﺝﺷﭨﺷﺝﺷﭘﺷﺛﺹﺷﭖ ﺷﺎﺷﺓﺷﺏﺷﭨﺹﺷﺑﺹ: ﺡ،ﺷﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺹ ﺷﺎ ﺷﺎﺷﭨﺷﺕﺷﭘﺷﺍﺷﺗﺹﺷﭖﺷﭖ ﺷﺎﺹﺷﭖﺷﺙﺹ ﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺕﺹﺹ ﺷﺛﺷﭖ ﺷﺛﺹﺷﭘﺷﺛﺷﺝ. ﺷﺷﺍﺹﺷﭖ ﺹﺹﺹﺷﺍﺹﺷﭖﺷﺏﺷﺕﺹﺷﭖﺹﺷﭦﺷﺝﺷﭖ ﺷﺟﺷﺝﺷﭨﺷﺝﺷﭘﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭖ ﺷﺕﺷﺛﺷﺝﺷﭖ ﺷﺟﺷﺝ ﺹﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺛﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹ ﺹ ﺷﺎﺷﭖﺹﺷﺝﺹﺹﺷﺛﺹﺷﺙ ﺷﺟﺹﺷﺝﺹﺷﺕﺷﺎﺷﺛﺷﺕﺷﭦﺷﺝﺷﺙ, ﺷﺑﺷﭨﺹ ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺝﺹﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺹ ﺹﺷﺎﺷﭨﺹﺹﺹﺹﺹ ﺷﺛﺷﺍﺹﺹﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺗ ﺷﺟﺷﺝﺹﺹﺷﭖﺷﺎﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺹﺹﻗ۵ﺡﭨﻗ۵ ﺷﺹﺷﭖﺷﺑﺹﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺷﺕ ﺷﺷﺷ۳ ﺷﺟﺹﺷﭖﺷﺑﺷﭨﺷﺝﺷﭘﺷﺕﺷﭨﺷﺕ ﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺕﺹﺹ ﺷﭨﺹﺷﺏﺷﭦﺷﺕﺷﭖ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺹ ﻗ ﺷﺛﺷﺝﺹﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺷﺕ ﺷﺕﺹﺹﺹﺷﭖﺷﺎﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺗ ﺷﺕ ﺹﺷﺑﺷﺍﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺗ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺹﺷﺕﺷﺕ, ﺷﺎ ﺹﺷﺍﺷﺙﺷﭦﺷﺍﺹ ﺷﭦﺷﺝﺷﺛﺹﺷﭖﺷﺟﺹﺷﺕﺷﺕ ﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺹﺹﺷﺎﺷﺍ ﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺹﺹ ﺷﺛﺷﺍﺷﺑﺷﺎﺷﺝﺷﺑﺷﺛﺹﺹ ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺎﺷﭨﺷﭖﺷﺗ. ﺷ ﺹﺹﺷﭦﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺷﺑﺹﺹﺷﺎﺷﭖ ﺷﺷ ﺷﺕ ﺷﺷﺷ۳ ﺷ۰ﺷ۰ﺷ۰ﺷ , ﺷﺟﺷﺝﺷﺛﺷﺕﺷﺙﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺷﭖ ﺷﺛﺷﭖﺷﺝﺷﺎﺹ ﺷﺝﺷﺑﺷﺕﺷﺙﺷﺝﺹﺹﺷﺕ ﺹﺷﺍﺷﺓﺷﺎﺷﺕﺷﺎﺷﺍﺹﺹ ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺎﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺹﺹ ﺷﺕﺹﺹﺹﺷﭖﺷﺎﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺹﺹ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺹﺷﺕﺹ ﺷﺏﺷﺝﺹﺷﺕﺷﺓﺷﺝﺷﺛﺹﺷﺍﺷﭨﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ (ﺡ،ﺷﺛﺷﺝﺹﺷﺙﺷﺍﺷﭨﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝﺡﭨ) ﺷﺎﺷﺓﺷﭨﺹﺹﺷﺍ ﺷﺕ ﺷﺟﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺑﺷﭦﺷﺕ, ﺷﺛﺷﺍﺹﺷﺍﺷﭨﺷﺝ ﺹﺷﺝﺹﺷﺙﺷﺕﺹﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺹﺹﺹﺹ ﺷﺎ ﺹﺷﭖﺹﺷﭖﺷﺑﺷﺕﺷﺛﺷﭖ 1960-ﺹ ﺷﺏﺷﺝﺷﺑﺷﺝﺷﺎ, ﺷﺟﺷﺝ ﺷﺙﺷﭖﺹﺷﭖ ﺷﺛﺷﺍﺷﭦﺷﺝﺷﺟﺷﭨﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷﺝﺷﺟﺹﺹﺷﺍ ﺷﺝﺹﺷﺎﺷﺝﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷﺛﺷﺍ ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺎﺷﭨﺹﺹ ﺹﺷﺍﺷﺙﺷﺝﺷﭨﺹﺹﺷﺝﺷﺎ ﺷﺎﺷﭖﺹﺹﺷﺕﺷﭦﺷﺍﺷﭨﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺎﺷﺓﺷﭨﺹﺹﺷﺍ ﺷﺕ ﺷﺟﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺑﺷﭦﺷﺕ (ﺷ۰ﺷﺷﺷ). ﺷ۰ﺷﺟﺷﭖﺹﺷﺕﺷﺍﺷﭨﺷﺕﺹﺹﺹ ﺷﭘﺷﭖ, ﺷﺛﺷﭖﺷﺟﺷﺝﺹﺹﺷﭖﺷﺑﺹﺹﺷﺎﺷﭖﺷﺛﺷﺛﺷﺝ ﺷﺓﺷﺍﺷﺛﺹﺹﺹﺷﭖ ﺹﺷﺍﺷﺓﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺝﺹﺷﭦﺷﺝﺷﺗ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﭖﺹﺹﺹﺷﺕﺹ ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺎﺷﭨﺷﭖﺷﺗ, ﺹ ﺹﺷﺍﺷﺙﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺛﺷﺍﺹﺷﺍﺷﭨﺷﺍ ﺷﺟﺷﺝﺷﺛﺷﺕﺷﺙﺷﺍﺷﭨﺷﺕ, ﺹﺹﺷﺝ ﺷﺝﺹﺷﺕﺷﭖﺷﺛﺹﺷﺍﺹﺷﺕﺹ ﺷﺛﺷﺍ ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺎﺷﭨﺷﺕ ﺹ ﺷ۰ﺷﺷﺷ ﺹﺷﺎﺷﭨﺹﺷﭖﺹﺹﺹ ﺷﺎ ﺷﺓﺷﺛﺷﺍﺹﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺗ ﺹﺹﺷﭖﺷﺟﺷﭖﺷﺛﺷﺕ ﺷﺎﺹﺷﺛﺹﺷﭘﺷﺑﺷﭖﺷﺛﺷﺛﺹﺷﺙ ﺹﺷﺍﺷﺏﺷﺝﺷﺙ ﺷﺕ ﺹﺷﺍﺹﺹﺷﺙﺷﺍﺹﺹﺷﺕﺷﺎﺷﺍﺹﺹ ﺷﭖﺹ ﺹﺷﭨﺷﭖﺷﺑﺹﺷﭖﺹ ﺷﭦﺷﺍﺷﭦ ﺷﺎﺹﺷﺟﺷﺝﺷﺙﺷﺝﺷﺏﺷﺍﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺹﺹ. ﺷﺹﺷﭨﺷﺝ ﺷﺝﺹﺷﭖﺷﺎﺷﺕﺷﺑﺷﺛﺹﺷﺙ, ﺹﺹﺷﺝ ﺹﺷﺝﺷﺎﺷﭖﺹﺹﺷﭖﺷﺛﺹﺹﺷﺎﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺷﭖ ﺷ۰ﺷﺷﺷ ﺷﺛﺷﺕﺷﭦﺷﺝﺷﺏﺷﺑﺷﺍ ﺷﺛﺷﭖ ﺷﺝﺷﺎﺷﭖﺹﺷﺟﺷﭖﺹﺷﺕﺹ ﺷﺕﺷﺙ ﺷﺑﺷﺝﺹﺹﺷﺕﺷﭘﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹ ﺹﺷﺍﺷﭦﺹﺷﺕﺷﭦﺷﺝ-ﺹﺷﭖﺹ ﺷﺛﺷﺕﺹﺷﭖﺹﺷﭦﺷﺕﺹ ﺹ ﺷﺍﺹﺷﺍﺷﭦﺹﺷﭖﺹﺷﺕﺹﺹﺷﺕﺷﭦ ﺷﺕ ﺷﺎﺷﺝﺷﭖﺷﺎﺹﺹ ﺷﺎﺷﺝﺷﺓﺷﺙﺷﺝﺷﭘﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺷﭖﺷﺗ ﺷﺙﺷﺍﺷﺛﺷﭖﺷﺎﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺛﺹﺹ ﺹﺷﺍﺷﺙﺷﺝﺷﭨﺹﺹﺷﺝﺷﺎ ﺡ،ﺷﺛﺷﺝﺹﺷﺙﺷﺍﺷﭨﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝﺡﭨ ﺷﺎﺷﺓﺷﭨﺹﺹﺷﺍ ﺷﺕ ﺷﺟﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺑﺷﭦﺷﺕ. ﺷﺷﺝ ﺷﺎﺹﺷﺝﺹﺷﺝﺷﺗ ﺷﺟﺷﺝﺷﭨﺷﺝﺷﺎﺷﺕﺷﺛﺷﭖ 1960-ﺹ ﺷﺏﺷﺏ., ﺹ ﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺹ ﺷﺎﺹﺷﭖﺹﺹﺷﺝﺹﺷﺝﺷﺛﺷﺛﺷﭖﺷﺏﺷﺝ ﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷﺟﺹﺹﺷﭖﺷﺗ ﺹﺷﺍﺷﺓﺷﺎﺷﺕﺹﺷﺕﺹ ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺎﺷﭨﺷﭖﺷﺗ ﺹ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺹﺷﺕﺷﺝﺷﺛﺷﺛﺹﺷﺙ ﺷﺎﺷﺝﺷﺝﺹﺹﺷﭘﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭖﺷﺙ ﺷﺎ ﺷﺷﺷ۳ ﺷ۰ﺷ۰ﺷ۰ﺷ ﺷﺎﺹﺷﭨﺷﺍ ﺹﺷﺍﺷﺓﺷﺎﺹﺹﺷﺛﺹﺹﺷﺍ ﺷﭦﺷﺝﺷﺙﺷﺟﺷﭨﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺛﺷﺍﺹ ﺷﺛﺷﺍﺹﺹﺷﺛﺷﺝ-ﺷﺕﺹﺹﺷﭨﺷﭖﺷﺑﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺹﺷﭦﺷﺍﺹ ﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺝﺹﺷﺍ, ﺹ ﺹﺹﺷﺍﺹﺹﺷﺕﺷﭖﺷﺙ ﺷﺷﺷ ﺷﺕ ﺷﺷ ﺷﺷﺷ۳ ﺷ۰ﺷ۰ﺷ۰ﺷ , ﺹﺹﺷﺑﺷﺝﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺗ, ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺹﺷﺕﺷﺝﺷﺛﺷﺛﺷﺝﺷﺗ ﺷﺕ ﺷﺑﺹﺹﺷﺏﺷﺕﺹ ﺷﺝﺹﺹﺷﺍﺹﺷﭨﺷﭖﺷﺗ ﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺹﺷﺝﺷﺛﺷﺛﺷﺝﺷﺗ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﺙﺹﺹﺷﭨﺷﭖﺷﺛﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺷﺕ. ﺷﺷﺍﺷﺕﺷﺎﺷﺝﺷﭨﺷﭖﺷﭖ ﺷﺝﺷﺎﺹﺷﺕﺷﭖ ﺷﺎﺹﺷﺎﺷﺝﺷﺑﺹ ﺹﺹﺷﺝﺷﺗ ﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺝﺹﺹ ﺷﺎﺹﺷﭨﺷﺕ ﺷﺝﺷﺟﺹﺷﭖﺷﺑﺷﭖﺷﭨﺷﭖﺷﺛﺹ ﺷﭦ 1972 ﺷﺏﺷﺝﺷﺑﺹ ﺷﺕ ﺹﺷﺎﺷﺝﺷﺑﺷﺕﺷﭨﺷﺕﺹﺹ ﺷﭦ ﺹﺷﭨﺷﭖﺷﺑﺹﺹﺹﺷﺕﺷﺙ:

ﺷﺷﺝﺷﭖﺷﺛﺷﺛﺹﺷﭖ ﺷﭦﺷﺝﺷﺛﺹﺷﭨﺷﺕﺷﭦﺹﺹ ﺷﺟﺷﺝﺹﺷﭨﺷﭖﺷﺑﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷﺑﺷﭖﺹﺹﺹﺷﺕﺷﭨﺷﭖﺹﺷﺕﺷﺗ ﺷﺟﺷﺝﺷﭦﺷﺍﺷﺓﺷﺍﺷﭨﺷﺕ ﺷﺝﺷﺟﺹﺷﭖﺷﺑﺷﭖﺷﭨﺹﺹﺹﺹﺹ ﺷﺕ ﺹﺷﭖﺹﺷﺍﺹﺹﺹﺹ ﺹﺷﺝﺷﭨﺹ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺹﺷﺕﺷﺝﺷﺛﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺟﺹﺷﭖﺷﺎﺷﺝﺹﺹ ﺷﺝﺷﺑﺹﺹﺷﺎﺷﺍ ﺷﺕ ﺷﺛﺷﭖﺷﺎﺷﺝﺷﭖﺹﺷﺟﺷﺝﺹﺷﺝﺷﺎﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺹ ﺹﺷﭨﺷﺝﺹﺷﺍ ﺷﭨﺷﺕﺹﺹﺷﺛﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺟﺹﺷﺕﺷﭦﺹﺹﺹﺷﺕﺹ ﺷﺕﺹﺹﺹﺷﭖﺷﺎﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺙﺷﺕ. ﺷﺷﭨﺹ ﺷﺓﺷﺍﺹﺷﺕﺹﺹ ﺹﺷﭖﺹﺹﺷﺕﺹﺷﺝﺹﺷﺕﺷﺕ ﺷ۰ﺷ۰ﺷ۰ﺷ ﺹ ﺷﺙﺷﺝﺹﺹﺷﭦﺷﺕﺹ ﺷﺕ ﺷﺝﺷﭦﺷﭖﺷﺍﺷﺛﺹﺷﭦﺷﺕﺹ ﺷﺛﺷﺍﺷﺟﺹﺷﺍﺷﺎﺷﭨﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﺗ, ﺹﺹﺷﭖﺷﺎﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺷﭨﺷﺝﺹﺹ ﺹﺷﺍﺷﺓﺷﺎﺷﺕﺷﺎﺷﺍﺹﺹ ﺷﺎﺷﭖﺹﺷﭖﺷﺏﺷﺝﺷﺎﺹﺷﭖ ﺷﭦﺷﺝﺷﺙﺷﺟﺷﺝﺷﺛﺷﭖﺷﺛﺹﺹ ﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺹﺷﺝﺷﺛﺹ ﻗ ﺹﺷﭖﺹﺹ ﺷﺍﺹﺹﺷﺝﺷﺑﺹﺷﺝﺷﺙﺷﺝﺷﺎ ﺷﺟﺷﺝ ﺷﺎﺹﺷﭖﺷﺙﺹ ﺷﺟﺷﺝﺷﺎﺷﭖﺹﺷﭖﺷﭘﺹﺹﻗ۵ ﺷﺷﺎﺹﺷﺝﺷﺟﺷﭖﺷﺗﺹﺷﭦﺷﺕﺷﭖ ﺷﺏﺷﺝﺹﺹﺷﺑﺷﺍﺹﺹﺹﺷﺎﺷﺍ, ﺹﺷﭨﺷﭖﺷﺛﺹ ﺷﺷﺷ۱ﺷ: ﺷ۷ﺷﺎﺷﭖﺹﺷﺕﺹ, ﺷﺷﭖﺹﺷﺙﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺹ, ﺷﺷﺛﺷﺏﺷﭨﺷﺕﺹ, ﺹﺷﭘﺷﭖ ﺹﺷﺍﺹﺷﺟﺷﺝﺷﭨﺷﺝﺷﺏﺷﺍﺷﭨﺷﺕ ﺹﺷﺍﺷﭦﺷﺕﺷﺙﺷﺕ ﺷﭦﺷﺝﺷﺙﺷﺟﺷﺝﺷﺛﺷﭖﺷﺛﺹﺷﺍﺷﺙﺷﺕ ﺷﺎ ﺷﭦﺷﺍﺹﺷﭖﺹﺹﺷﺎﺷﭖ ﺷﺍﺷﺎﺹﺷﺝﺷﺙﺷﺍﺷﺏﺷﺕﺹﺹﺹﺷﺍﺷﭨﺷﭖﺷﺗ ﺹ ﺹﺹﺷﭨﺹﺷﭘﺷﺛﺹﺷﺙﺷﺕ ﺷﺑﺷﺝﺹﺷﺝﺷﭘﺷﭦﺷﺍﺷﺙﺷﺕ, ﺹﺷﺟﺷﭖﺹﺷﺕﺷﺍﺷﭨﺹﺷﺛﺹﺷﺙﺷﺕ ﺷﺟﺷﭨﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺑﺷﭦﺷﺍﺷﺙﺷﺕ ﺷﺕ ﺷﭦﺷﺍﺷﺟﺷﺝﺷﺛﺷﺕﺹﺷﺍﺷﺙﺷﺕﻗ۵ ﺷ ﺷﺙﺷﺍﺹﺹﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺍﺹ ﺷ۰ﺷ۰ﺷ۰ﺷ , ﺹ ﺹﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺙ ﺹﺷﺍﺹﺷﺟﺷﺝﺷﭨﺷﺝﺷﺏﺷﺍﺷﭖﺷﺙﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺹﺹﺷﺝﺷﺎﺷﺛﺹ ﺹﺷﺍﺷﺓﺷﺎﺷﺕﺹﺷﺕﺹ ﺷﺕﺷﺛﺹﺹﺷﺍﺹﺹﺹﺹﺷﭦﺹﺹﺹﺹ, ﺷﺝﺹﺷﺝﺷﺎﺷﭖﺷﺛﺷﺛﺷﺝ ﺷﺛﺷﺍ ﺷ۰ﺷﭖﺷﺎﺷﭖﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺙ ﺷﺕ ﺷﺷﺍﺷﭨﺹﺷﺛﺷﭖﺷﺎﺷﺝﺹﺹﺷﺝﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺙ ﺹﺷﭖﺷﺍﺹﺹﺷﺍﺹ , ﺹﺷﺝﺷﺓﺷﺑﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺷﭖ ﺷﺟﺷﺝﺷﺑﺷﺝﺷﺎﺷﺛﺹﺹ ﺷﺎﺷﭖﺹﺷﭖﺷﺏﺷﺝﺷﺎﺹﺹ ﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺹﺷﺝﺷﺛﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺹﺹ ﺷﭦﺷﺝﺷﺙﺷﺟﺷﺝﺷﺛﺷﭖﺷﺛﺹﺷﺝﺷﺎ ﺷﺎﺹﺷﭨﺷﺝ ﺷﺎﺷﺝﺷﺓﺷﺙﺷﺝﺷﭘﺷﺛﺷﺝ ﺷﭨﺷﺕﺹﺹ ﺷﺎ ﺷﺝﺹﺷﺑﺷﺍﺷﭨﺹﺷﺛﺷﺛﺷﺝﺷﺗ ﺷﺟﺷﭖﺹﺹﺷﺟﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺕﺷﺎﺷﭖ. ﺷﺷﺝﺹﺷﭨﺷﭖﺷﺑﺹﺹﺹﺷﺕﺷﭖ ﺷﺕﺹﺹﺷﭨﺷﭖﺷﺑﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷﺕ ﺹﺷﺍﺹﺹﺹﺹﺹ ﺷﺟﺷﺝﺷﭦﺷﺍﺷﺓﺷﺍﺷﭨﺷﺕ, ﺹﺹﺷﺝ ﺷﺑﺷﭨﺹ ﺹﺷﺝﺷﺓﺷﺑﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷﺟﺷﺝﺹﺹﺷﺝﺹﺷﺛﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺟﺷﺝ ﺷﺎﺹﺷﭖﺷﺙﺷﭖﺷﺛﺷﺕ ﺷﺕ ﺷﺛﺷﭖﺷﺝﺷﺎﺹ ﺷﺝﺷﺑﺷﺕﺷﺙﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺟﺷﺝ ﺷﺟﺹﺷﺝﺹﺹﺹﺷﺍﺷﺛﺹﺹﺷﺎﺹ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺹﺷﺕﺷﺝﺷﺛﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺝﺷﺎﺷﭖﺹﺷﺟﺷﭖﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹ, ﺷﺑﺷﺍﺷﭘﺷﭖ ﺷﺎ ﺷﺟﺹﺷﺕﺷﺎﺹﺷﭖﺷﭘﺷﺛﺷﺝﺷﺗ ﺷﺓﺷﺝﺷﺛﺷﭖ, ﺷﺛﺷﺍ ﺷﺏﺷﭨﺹﺷﺎﺷﺕﺷﺛﺹ 200ﺣﺓ300 ﺷﭦﺷﺙ, ﺷﺟﺷﺝﺹﺹﺷﭖﺷﺎﺹﺹﺹﺹﺹ ﺷﭦﺷﺝﺷﭨﺷﺝﺹﺹﺷﺍﺷﭨﺹﺷﺛﺹﺷﭖ ﺷﺙﺷﺍﺹﺷﭖﺹﺷﺕﺷﺍﺷﭨﺹﺷﺛﺹﺷﭖ ﺷﺓﺷﺍﺹﺹﺷﺍﺹﺹ ﺷﺛﺷﺍ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺟﺷﺍﺹﺷﭦ ﺷﺕ ﺹﺷﺝﺷﺓﺷﺑﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺷﭖ ﺷﺕﺷﺛﺹﺹﺷﺍﺹﺹﺹﺹﺷﭦﺹﺹﺹﺹ (ﺷﺎ ﺷﺑﺷﺝﺷﺟﺷﺝﺷﭨﺷﺛﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭖ ﺷﭦ ﺹﺷﭘﺷﭖ ﺷﺕﺷﺙﺷﭖﺹﺹﺷﭖﺷﺗﺹﺹ). ﺷ ﺷﺑﺷﺍﺷﺛﺷﺛﺷﺝﺷﺗ ﺹﺷﺕﺹﺹﺷﺍﺹﺷﺕﺷﺕ, ﺷﺟﺹﺷﺕ ﺷﺙﺷﺕﺷﺛﺷﺕﺷﺙﺷﺍﺷﭨﺹﺷﺛﺹﺹ ﺷﺓﺷﺍﺹﺹﺷﺍﺹﺷﺍﺹ ﺷﺕ ﺷﺎﺷﭖﺷﺓ ﺷﭦﺷﺍﺹﺷﺑﺷﺕﺷﺛﺷﺍﺷﭨﺹﺷﺛﺹﺹ ﺷﺕﺷﺓﺷﺙﺷﭖﺷﺛﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﺗ, ﺷﺟﺹﺷﭖﺷﺑﺹﺹﺷﺍﺷﺎﺷﭨﺹﺷﭨﺷﺝﺹﺹ ﺷﺎﺷﺝﺷﺓﺷﺙﺷﺝﺷﭘﺷﺛﺹﺷﺙ ﺷﺎﺷﺝﺷﺓﺹﺷﺝﺷﺑﺷﺕﺹﺹ ﺷﺎﺷﭖﺹﺷﭖﺷﺏﺷﺝﺷﺎﺹﺹ ﺷﺕﺹﺹﺹﺷﭖﺷﺎﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺹﺹ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺹﺷﺕﺹ ﺷﺎ ﺹﺷﺝﺹﺹﺷﺍﺷﺎﺷﭖ ﺷﺷﺷ۳ﻗ۵ ﺷﺷﺑﺷﺛﺷﺍﺷﭦﺷﺝ, ﺷﺎ 1972 ﺷﺏﺷﺝﺷﺑﺹ ﺷﺎﺹﺷﭨﺷﺝ ﺷﺟﺹﺷﺕﺷﺛﺹﺹﺷﺝ ﺹﺷﭖﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭖ ﺷﺎ ﺹﺷﺝﺹﺷﺙﺹﺷﭨﺷﺕﺹﺷﺝﺷﺎﺷﭦﺷﭖ: ﺡ،ﺷﺹﺷﭘﺷﭖﺷﺛ ﺷﺙﺷﺝﺷﺎﺷﺕﺷﭨﺹﺷﺛﺹﺷﺗ ﺷﺟﺷﭨﺷﺍﺷﺎﺷﺍﺹﺹﺷﺕﺷﺗ ﺷﺍﺹﺹﺷﺝﺷﺑﺹﺷﺝﺷﺙﺡﭨ (ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺹﺷﭖﺹ) ﺹﺷﺟﺷﺝﺹﺷﺝﺷﺎﺷﺛﺹﺷﺗ ﺷﺝﺷﺎﺷﭖﺹﺷﺟﺷﭖﺹﺷﺕﺷﺎﺷﺍﺹﺹ ﺷﺎﺷﭖﺷﺑﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭖ ﺷﺎﺷﺝﺷﭖﺷﺎﺹﺹ ﺷﺑﺷﭖﺷﺗﺹﺹﺷﺎﺷﺕﺷﺗ ﺹﺷﺍﺷﺙﺷﺝﺷﭨﺹﺹﺷﺍﺷﺙﺷﺕ ﺷﭦﺹﺹﺷﺏﺷﭨﺷﺝﺹﺹﺹﺷﺝﺹﺷﺛﺷﺝ, ﺷﺎ ﺷﭨﺹﺷﺎﺷﺝﺷﺙ ﺹﺷﺍﺷﺗﺷﺝﺷﺛﺷﭖ ﺷﺝﺷﺟﺷﭖﺹﺷﺍﺹﺷﺕﺷﺝﺷﺛﺷﺛﺷﺝﺷﺗ ﺷﺓﺷﺝﺷﺛﺹ ﺷﺷﺷ۳, ﺹ ﺷﺙﺷﺕﺷﺛﺷﺕﺷﺙﺷﺍﺷﭨﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺗ ﺷﺓﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺹﺷﺕﺷﺙﺷﺝﺹﺹﺹﺹ ﺷﺝﺹ ﺷﺟﺷﺝﺷﺏﺷﺝﺷﺑﺷﺛﺹﺹ ﺹﺹﺷﭨﺷﺝﺷﺎﺷﺕﺷﺗ. ﺷ۰ ﺹﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺙ ﺹﺹﺷﺕﺹ ﺹﺹﺹﺷﺍﺹﺷﭖﺷﺏﺷﺕﺹﺷﭖﺹﺷﭦﺷﺕﺹ ﺷﺕ ﺹﺷﺍﺷﭦﺹﺷﺕﺹﺷﭖﺹﺷﭦﺷﺕﺹ ﺹﺹﺷﭖﺷﺎﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺷﺗ, ﺷﺎﺹﺷﭨﺷﺕ ﺷﺎﺹﺷﺟﺷﺝﺷﭨﺷﺛﺷﭖﺷﺛﺹ ﺷﺟﺹﺷﭖﺷﺑﺷﺎﺷﺍﺹﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺹﺷﭖ ﺷﺟﺹﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺝﺹﺷﭦﺷﺕ, ﺷﺛﺷﺍ ﺷﺝﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺷﺕ ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺝﺹﺹﺹ ﺷﺷﺷ ﺷﺷﺷ۳ ﺹﺷﺍﺷﺓﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺝﺹﺷﺍﺷﭨ ﺹﺷﺍﺷﭦﺹﺷﺕﺷﭦﺷﺝ ﺹﺷﭖﺹ ﺷﺛﺷﺕﺹﺷﭖﺹﺷﭦﺷﺝﺷﭖ ﺷﺓﺷﺍﺷﺑﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺷﭖ (ﺷ۱ﺷ۱ﺷ) ﺷﺛﺷﺍ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺕﺹﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺷﭖ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺷﺍ ﺹ ﺷﺍﺹﺷﺝﺷﺙﺷﺛﺷﺝﺷﺗ ﺹﺷﺛﺷﭖﺹﺷﺏﺷﺝﺹﺹﺹﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺷﭦﺷﺝﺷﺗ, ﺹﺹﺷﺍﺷﺛﺷﺑﺷﺍﺹﺹﺷﺛﺹﺷﺙ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺛﺹﺷﺙ ﺷﺎﺷﺝﺷﺑﺷﺝﺷﺕﺷﺓﺷﺙﺷﭖﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭖﺷﺙ 75ﺣﺓ80 ﺹﺹﺹ. ﺹﺷﺝﺷﺛﺷﺛ, ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺟﺷﺍﺹﺷﭦﺷﺝﺷﺙ ﻗ ﺷﺛﺷﭖ ﺷﺙﺷﭖﺷﺛﺷﭖﺷﭖ 70 ﺷﭖﺷﺑ. ﺷﭨﺷﭖﺹﺷﺍﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺹﺹ ﺷﺍﺷﺟﺷﺟﺷﺍﺹﺷﺍﺹﺷﺝﺷﺎ ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺎﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺎﺷﺍﺷﺓﺷﺕﺹﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺹ (ﺷﺷﺷﭦ), ﺷﺎﺷﭦﺷﭨﺹﺹﺷﺍﺹﺹﺷﺕﺷﺙ: ﺷﺕﺹﺹﺹﺷﭖﺷﺎﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺷﺕ, ﺹﺹﺹﺹﺷﺙﺷﺝﺷﺎﺷﺕﺷﭦﺷﺕ, ﺷﺟﺷﺝﺹﺷﺕﺷﺎﺷﺝﺷﭨﺷﺝﺷﺑﺷﺝﺹﺷﺛﺹﺷﭖ ﺹﺷﺍﺷﺙﺷﺝﺷﭨﺹﺹﺹ (ﺷﺷﺷ), ﺹﺷﺍﺷﺙﺷﺝﺷﭨﺹﺹﺹ ﺹﺷﺍﺷﺑﺷﺕﺷﺝﺹﺷﭖﺹ ﺷﺛﺷﺕﺹﺷﭖﺹﺷﭦﺷﺝﺷﺗ ﺹﺷﺍﺷﺓﺷﺎﺷﭖﺷﺑﺷﭦﺷﺕ (ﺷ ﺷ۱ﺷ ), ﺹﺷﺍﺷﺙﺷﺝﺷﭨﺹﺹﺹ ﺹﺷﺍﺷﺑﺷﺕﺷﺝﺹﺷﭨﺷﭖﺷﭦﺹﺹﺷﺝﺷﺛﺷﺛﺷﺝﺷﺗ ﺷﺎﺷﺝﺹﺹﺷﺎﺹ (ﺷ ﺷﺷ), ﺹﺷﺍﺷﺙﺷﺝﺷﭨﺹﺹﺹ ﺹﺷﺍﺷﺑﺷﺕﺷﺝﺷﭨﺷﺝﺷﭦﺷﺍﺹﺷﺕﺷﺝﺷﺛﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺑﺷﺝﺷﺓﺷﺝﺹﺷﺍ (ﺷ ﺷﺷ) ﺷﺕ ﺷﺎﺷﭖﺹﺹﺷﺝﺷﭨﺹﺹﺹ ﺹﺷﺍﺷﺓﺷﭨﺷﺕﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺛﺷﺍﺷﺓﺷﺛﺷﺍﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹ. ﺷﺷﭨﺹ ﺷﺝﺷﺎﺷﭖﺹﺷﺟﺷﭖﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷﺎﺷﺓﺷﭨﺹﺹﺷﺍ ﺹﺷﺍﺷﺙﺷﺝﺷﭨﺹﺹﺷﺝﺷﺎ ﺷﺟﺹﺷﭖﺷﺑﺷﺟﺷﺝﺷﭨﺷﺍﺷﺏﺷﺍﺷﭨﺷﺝﺹﺹ ﺹﺹﺹﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺷﺕﺹﺹ ﺹﺷﭖﺹﺹﺹﺷﭖ ﺷﺟﺷﺍﺹﺷﺝﺷﺎﺹﺷﭖ ﺷﭦﺷﺍﺹﺷﺍﺷﺟﺹﺷﭨﺹﺹﺹ. ﺷﺷﺍ ﺷﺝﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺷﺕ ﺹﺹﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷ۱ﺷ۱ﺷ, ﺷﺟﺷﺝﺷﺑ ﺹﺷﺕﺹﺹﺷﺝﺷﺙ ﺡ،ﺷﺹﺹﺷﭨﺡﭨ, ﺷﭨﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﺛﺷﺏﺹﺷﺍﺷﺑﺹﺷﭦﺷﺝﺷﭖ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺛﺷﺝ-ﺷﭦﺷﺝﺷﺛﺹﺹﺹﺹﺷﭦﺹﺷﺝﺹﺹﺷﭦﺷﺝﺷﭖ ﺷﺎﺹﺹﺷﺝ (ﺷﺷﺷ) ﺡ،ﺷﺷﺕﺷﺛﺹﺹﺷﺑﺷﺟﺹﺷﺝﺷﺙﺷﺍﺡﭨ, ﺷﺟﺹﺷﺕﺹﺹﺹﺷﺟﺷﺕﺷﭨﺷﺝ ﺷﭦ ﺷﺟﺹﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺝﺹﺷﭦﺷﭖ ﺷﺟﺹﺷﭖﺷﺑﺷﺎﺷﺍﺹﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺍ. ﺷﺷﺝ ﺹﺷﭦﺷﺍﺷﺓﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷﺏﺷﭨﺷﺍﺷﺎﺷﭦﺷﺝﺷﺙﺷﺍ ﺷﺷﺷ۳ ﺷﺷﺑﺷﺙﺷﺕﺹﺷﺍﺷﭨﺷﺍ ﺷ۳ﺷﭨﺷﺝﺹﺷﺍ ﺷ۰ﺷ۰ﺷ۰ﺷ ﺷ۰. ﺷ. ﺷﺷﺝﺹﺹﺷﭦﺷﺝﺷﺎﺷﺍ, ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺟﺷﺍﺹﺷﭦ ﺷﺛﺷﭖﺹﺷﭦﺷﺝﺷﭨﺹﺷﭦﺷﺝ ﺹﺷﺝﺷﭦﺹﺷﺍﺹﺷﺕﺷﭨﺷﺕ ﺷﺕ ﺷﺑﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﭨﺷﺕ ﺷﺟﺹﺷﺝﺹﺷﺕﺷﺎﺷﺝﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺎﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺹﺷﭖ ﺹﺷﺍﺷﭦﺷﭖﺹﺷﺛﺹﺷﭖ ﺷﺟﺹﺹﺷﭦﺷﺝﺷﺎﺹﺷﭖ ﺹﺹﺹﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺷﭦﺷﺕ ﺹ ﺹﺷﺍﺷﺓﺷﺙﺷﭖﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭖﺷﺙ ﺷﺕﺹ ﺷﺟﺷﺝﺷﺑ ﺷﺟﺷﺍﺷﭨﺹﺷﺎﺷﺝﺷﺗ. ﺷﺹﺷﺝ ﺷﺕﺷﺓﺷﺙﺷﭖﺷﺛﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭖ ﺷﺎﺹﺷﺓﺷﺎﺷﺍﺷﭨﺷﺝ ﺹ ﺹﺷﺍﺷﺓﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺝﺹﺹﺷﺕﺷﭦﺷﺝﺷﺎ ﺷﺛﺷﭖﺷﺝﺷﺑﺷﺛﺷﺝﺷﺓﺷﺛﺷﺍﺹﺷﺛﺹﺹ ﺹﺷﭖﺷﺍﺷﭦﺹﺷﺕﺹ, ﺷﺟﺷﺝﺹﺷﭦﺷﺝﺷﭨﺹﺷﭦﺹ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺹﺷﭖﺹ, ﺷﭦﺷﺍﺷﭦ ﺷﺟﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﭨﺷﺝ ﺹﺷﺝﺷﺟﺹﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺷﭘﺷﺑﺷﺍﺹﺹ ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺎﺷﭨﺷﺕ ﺹ ﺷﺍﺷﺛﺷﺍﺷﭨﺷﺝﺷﺏﺷﺕﺹﺷﺛﺹﺷﺙ ﺷﺎﺷﺝﺷﺝﺹﺹﺷﭘﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭖﺷﺙﻗ۵ ﺷﺷﺝ ﺷﺎﺹﺷﭖﺷﺙﺹ ﺷﺑﺷﺝﺷﭦﺷﭨﺷﺍﺷﺑﺷﺍ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺍ ﺡ،ﺷﺹﺹﺷﭨﺡﭨ, ﺷﺷﺕﺷﺛﺷﺕﺹﺹﺹ ﺷﺷﺎﺷﺝﺹﺷﺝﺷﺛﺹ, ﺷﺙﺷﺍﺹﺹﺷﺍﺷﭨ ﺷ۰ﺷ۰ﺷ۰ﺷ ﺷ. ﺷ. ﺷﺹﺷﭖﺹﺷﭦﺷﺝ ﺹﺷﭦﺷﺍﺷﺓﺷﺍﺷﭨ: ﺡ،ﺷﺷﺍ ﺹﺹﺷﺝ ﺷﺎﺹ ﺹﺹﺹ ﺷﺙﺹﺷﺑﺹﺷﺕﺹﺷﭖ! ﺷ۰ﺷﺑﺷﭖﺷﭨﺷﺍﺷﺗﺹﺷﭖ, ﺷﭦﺷﺍﺷﭦ ﺹ ﺷﺍﺷﺙﺷﭖﺹﺷﺕﺷﭦﺷﺍﺷﺛﺹﺷﭖﺷﺎ, ﺷﺎﺷﺝﺹ ﺹ ﺹﺷﺍﺷﭦﺷﺕﺷﺙ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺟﺷﺍﺹﺷﭦﺷﺝﺷﺙﻗ۵ﺡﭨ ﺷﺕ ﺷﺛﺷﺍﺷﺟﺷﺕﺹﺷﺍﺷﭨ ﺷﺛﺷﺍ ﺹﺷﭖﺹﺹﺷﭖﺷﭘﺷﭖ ﺷﺟﺹﺷﺕﺷﺙﺷﭖﺹﺷﺛﺹﺷﺗ ﺹﺷﺝﺹﺹﺷﺍﺷﺎ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺟﺷﺍﺹﺷﭦﺷﺍ, ﺹﺷﺝﺷﺝﺹﺷﺎﺷﭖﺹﺹﺹﺷﺎﺹﺹﺹﺷﺕﺷﺗ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺟﺷﺍﺹﺷﭦﺹ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺷﺍ ﺡ،ﺷﺷﺕﺷﺙﺷﺕﺹﺹﺡﭨ. ﺷ 1973 ﺷﺏﺷﺝﺷﺑﺹ, ﺷﺟﺹﺷﭖﺷﺑﺷﺎﺷﺍﺹﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺹﺷﺗ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹ (ﺷﺍﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹ) ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺷﺍ ﺡ،ﺷﺹﺹﺷﭨﺡﭨ (ﺷﺏﺷﭨﺷﺍﺷﺎﺷﺛﺹﺷﺗ ﺷﭦﺷﺝﺷﺛﺹﺹﺹﺹﺷﭦﺹﺷﺝﺹ ﺷ. ﺷ. ﺷﺷﺝﺹﺷﺕﺷﺛ ﻗ ﺷﺹﺷﺝﺷﭦﺷﺝﺷﺟﺷﺝﺷﺎﺷﺕﺹ) ﺷﺎﺹﺷﭨ ﺷﺝﺷﺑﺷﺝﺷﺎﺹﺷﭖﺷﺛ ﺷﺷﭨﺷﺍﺷﺎﺷﭦﺷﺝﺷﺙﺷﺍﺷﺙﺷﺕ ﺷﺷﺷ۳ ﺷﺕ ﺷﺷﺷ۰, ﺷﺷﺕﺷﺛﺷﺕﺹﺹﺹﺷﺍﺷﺙﺷﺕ ﺹﺹﺷﺑﺷﺝﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺗ ﺷﺕ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺹﺷﺕﺷﺝﺷﺛﺷﺛﺷﺝﺷﺗ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﺙﺹﺹﺷﭨﺷﭖﺷﺛﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺷﺕ. ﺷﺹﺷﭖﺷﺑﺹﺹﺷﺝﺹﺷﭨﺷﺍ ﺷﺟﺷﺝﺹﺷﭨﺷﭖﺷﺑﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺷﺍﺹ ﺹﺷﺍﺷﺓﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺝﺹﺷﭦﺷﺍ ﺹﺹﺷﭦﺷﺕﺷﺓﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ, ﺹﺷﭖﺹ ﺷﺛﺷﺕﺹﺷﭖﺹﺷﭦﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺕ ﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺝﺹﺷﭖﺷﺏﺷﺝ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺝﺷﺎ ﺷﺟﺷﭖﺹﺷﺎﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺹﺷﺝﺷﺎﺷﭖﺹﺹﺷﭦﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺍﺹﺷﺝﺷﺙﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺷﺍ. ﺷﺷﺑﺷﺛﺷﺍﺷﭦﺷﺝ, ﺷﺟﺷﺝﺹﺷﭨﺷﭖﺷﺑﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺷﺍﺹ ﺷﺟﺹﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺝﺹﺷﭦﺷﺍ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺍ ﺡ،ﺷﺹﺹﺷﭨﺡﭨ ﺷﺎﺹﺷﭨﺷﺍ ﺷﺟﺹﺷﭖﺹﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺍ ﺹﺷﭖﺹﺷﺕﺷﭖﺷﺗ ﺷﺛﺷﭖﺷﺟﺹﺷﭖﺷﺑﺹﺷﭦﺷﺍﺷﺓﺹﺷﭖﺷﺙﺹﺹ ﺷﺎﺷﺝﺷﺓﺷﺙﺹﺹﺷﺍﺹﺹﺷﺕﺹ ﺷﺎﺷﺝﺷﺓﺷﺑﺷﭖﺷﺗﺹﺹﺷﺎﺷﺕﺷﺗ, ﺷﺏﺷﭖﺷﺛﺷﭖﺹﺷﺕﺹﺹﺷﭖﺷﺙﺹﺹ ﺹﺹﺷﺎﺹﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺍﺷﺙﺷﺕ ﺷﺎﺹﺹﺹﺷﭖﺷﺏﺷﺝ ﺷﺎﺷﺝﺷﭖﺷﺛﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺹﺹﺷﭦﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺷﺑﺹﺹﺷﺎﺷﺍ. ﺷﺷﺛﺷﭖﺷﺓﺷﺍﺷﺟﺷﺛﺷﺝ ﺷﺟﺷﺝﺹﺹﺹﺷﺟﺷﺕﺷﭨﺷﺝ ﺹﺷﭦﺷﺍﺷﺓﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺷﭖ ﺹﺷﭖﺷﭦﺹﺷﭖﺹﺷﺍﺹﺹ ﺷ۵ﺷ ﺷﺷﺷ۰ﺷ۰ ﻗ ﺷ. ﺷ۳. ﺷ۲ﺹﺹﺷﺕﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺷﺍ, ﺷﺎ ﺷﭦﺷﺍﺹﺷﭖﺹﺹﺷﺎﺷﭖ ﺷﺍﺷﭨﺹﺹﺷﭖﺹﺷﺛﺷﺍﺹﺷﺕﺷﺎﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺎﺷﺍﺹﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺹﺷﺍ ﺷﺍﺹﺷﺝﺷﺙﺷﺛﺷﺝﺷﺙﺹ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺹ ﺡ،ﺷﺹﺹﺷﭨﺡﭨ: ﺡ،ﻗ۵ﺹﺷﺍﺹﺹﺷﺙﺷﺝﺹﺹﺷﭖﺹﺹ ﺷﺎﺷﺝﺷﺟﺹﺷﺝﺹ ﺷﺝ ﺷﺟﺷﺝﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺗﺷﭦﺷﭖ ﺹﺹﺷﭖﺹﺹﺷﭖﺷﺏﺷﺝ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﭖﺹﺹﺹﺷﭖﺷﺏﺷﺝ ﺷﭦﺹﺷﭖﺷﺗﺹﺷﭖﺹﺷﺍ ﺹﺷﺕﺷﺟﺷﺍ ﻗﺷﺷﺕﺷﭖﺷﺎﻗ, ﺷﺎ ﺷﺙﺷﺝﺷﺑﺷﭖﺹﺷﺛﺷﺕﺷﺓﺷﺕﺹﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺛﺷﺝﺷﺙ ﺷﺎﺷﺍﺹﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺹﺷﭖﻗ۵ﺡﭨ (ﺹ ﺷﭦﺷﺍﺹﺷﺍﺷﺟﺹﺷﭨﺹﺹﺷﺍﺷﺙﺷﺕ ﺷﺕ ﺹﺷﺍﺷﺙﺷﺝﺷﭨﺹﺹﺷﺍﺷﺙﺷﺕ ﺷﺷﺕﺷﺏ-23ﺷ). ﺷﺹﺷﺝﺹ ﺷﺍﺷﭨﺹﺹﺷﭖﺹﺷﺛﺷﺍﺹﺷﺕﺷﺎﺷﺛﺹﺷﺗ ﺷﺎﺷﺍﺹﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺹ ﺷﺎﺹﺷﭨ ﺹﺷﺍﺹﺹﺷﺙﺷﺝﺹﺹﺷﭖﺷﺛ ﺷﺎ ﺷﺙﺷﭖﺹﺹﺹﺷﺛﺹﺷﺗ ﺹﺹﺷﺝﺷﭦﻗ۵ ﺷﺕ ﺹﺷﺎﺷﭖﺷﺑﺷﺕﺷﭨﺷﺕﺹﺹ, ﺹﺹﺷﺝ ﺷﺟﺷﺝ ﺹﺷﺍﺷﺓﺷﺙﺷﭖﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹﺷﺙ ﺷﺕ ﺷﺎﺷﺝﺷﺑﺷﺝﺷﺕﺷﺓﺷﺙﺷﭖﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹ ﺡ،ﺷﺷﺕﺷﭖﺷﺎﺡﭨ ﺷﺑﺷﭨﺹ ﺹﺹﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺛﺷﭖ ﺷﺟﺷﺝﺷﺑﺹ ﺷﺝﺷﺑﺷﺕﺹﻗ۵ ﺷﺷﺝﺹﺹﺹﺷﺟﺷﺕﺷﭨﺷﺝ ﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺷﭖ ﺹﺷﺍﺷﺟﺷﺝﺹﺹﺷﭘﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭖ: ﺡ،ﺷﺷﭖﺷﭨﺷﺍﺷﺗﺹﺷﭖ ﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺹﺷﺗ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹ ﺷﺛﺷﺍ 36 ﺷﺷﺷﭦ, ﺹ ﺷﭦﺷﺍﺹﺷﺍﺷﺟﺹﺷﭨﺹﺹﺷﺛﺹﺷﺙ ﺷﺎﺷﺓﺷﭨﺹﺹﺷﺝﺷﺙ, ﺷﺛﺷﺝ ﺷﺎ ﺹﺷﺍﺷﺓﺷﺙﺷﭖﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹﺹ ﺷﭦﺹﺷﭖﺷﺗﺹﺷﭖﺹﺷﺍ ﻗﺷﺷﺕﺷﭖﺷﺎﻗﺡﭨﻗ۵ ﺷﺹﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺝﺹﺷﭦﺷﺍ ﺷﺕ ﺹﺹﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺎﺷﺍﺹﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺹﺷﺍ ﺷﺟﺷﺝﺷﭦﺷﺍﺷﺓﺷﺍﺷﭨﺷﺍ ﺷﺛﺷﭖﺷﺎﺷﺝﺷﺓﺷﺙﺷﺝﺷﭘﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺹ ﺷﭖﺷﺏﺷﺝ ﺷﺝﺹﺹﺹﺷﭖﺹﺹﺷﺎﺷﭨﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹﻗ۵ ﺷﺷﺝﺷﭖﺷﺛﺷﺛﺷﺝ-ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﺙﺹﺹﺷﭨﺷﭖﺷﺛﺷﺛﺷﺍﺹ ﺷﭦﺷﺝﺷﺙﺷﺕﺹﺹﺷﺕﺹ ﺷﺟﺹﺷﺕ ﺷ۵ﺷ ﺷﺷﺷ۰ﺷ۰ ﺷﺕ ﺷ۰ﺷ ﺷ۰ﺷ۰ﺷ۰ﺷ ﺡ،ﺹﺷﺏﺷﭨﺷﺍﺹﺷﺕﺷﭨﺷﺍﺹﺹﺡﭨ ﺹ ﺹﺷﭖﺷﺓﺹﺷﭨﺹﺹﺷﺍﺹﺷﺍﺷﺙﺷﺕ ﺷﺟﺹﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺝﺹﺷﺝﺷﭦ ﺷﺕ ﺹﺷﺍﺷﺓﺹﺷﭖﺹﺷﺕﺷﭨﺷﺍ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺕﺹﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺹﺹ ﺷﭦﺷﺝﺷﺍﺷﺎﺷﭨﺹ ﺷﺎ ﺹﺷﺎﺷﭖﺷﭨﺷﺕﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺛﺹﺹ ﺹﺷﺍﺷﺓﺷﺙﺷﭖﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹﺹ , ﺹ ﺷﺟﺹﺷﺕﺹﺷﺎﺷﺝﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭖﺷﺙ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺹ ﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺛﺷﺝﺷﺙﺷﭖﺹﺷﺍ, ﺷﺛﺷﺝ ﺹ ﺹﺷﺝﺹ ﺹﺷﺍﺷﺛﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭖﺷﺙ ﺹﺷﺕﺹﺹﺷﺍ ﺡ،ﺷﺹﺹﺷﭨﺡﭨ. ﺷ ﺷﺕﺹﺷﺛﺷﭖ 1974 ﺷﺏﺷﺝﺷﺑﺷﺍ, ﺷﺏﺷﭨﺷﺍﺷﺎﺷﭦﺷﺝﺷﺙ ﺷﺷﺷ۳ ﺷ۰. ﺷ. ﺷﺷﺝﺹﺹﺷﭦﺷﺝﺷﺎ ﺹﺹﺷﺎﺷﭖﺹﺷﺑﺷﺕﺷﭨ ﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺷﭖ ﺷ۱ﺷ۱ﺷ ﺷﺛﺷﺍ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹ ﺡ،ﺷﺹﺹﺷﭨﺡﭨ (ﺡ،ﺷﺹﺹﺷﭨ-2ﺡﭨ). ﺷﺷﭨﺷﺍﺷﺎﺷﺛﺹﺷﺙ ﺷﭦﺷﺝﺷﺛﺹﺹﺹﺹﺷﭦﺹﺷﺝﺹﺷﺝﺷﺙ ﺷﺛﺷﺍﺷﺓﺷﺛﺷﺍﺹﺷﭖﺷﺛ ﺷ. ﺷ. ﺷﺷﺝﺹﺷﺕﺷﺛ, ﺷﺏﺷﭨﺷﺍﺷﺎﺷﺛﺹﺷﺙ ﺷﺛﺷﺍﺷﺎﺷﭨﺹﺷﺑﺷﺍﺹﺹﺷﺕﺷﺙ ﺷﺝﺹ ﺷﺷﺷ۳ ﺷﺛﺷﺍﺷﺓﺷﺛﺷﺍﺹﺷﭖﺷﺛ ﺷﭦﺷﺍﺷﺟﺷﺕﺹﺷﺍﺷﺛ 2-ﺷﺏﺷﺝ ﺹﺷﺍﺷﺛﺷﺏﺷﺍ ﺷ؟. ﺷ. ﺷﺷﺍﺷﺎﺷﺍﺹﺹﺷﭦﺷﺕﺷﺛ. ﺷ ﺷﺛﺷﺍﺹﺷﺍﺷﭨﺷﭖ 1975 ﺷﺏﺷﺝﺷﺑﺷﺍ, ﺷﺎ ﺷﺟﺹﺷﺝﺹﺷﭖﺹﺹ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺕﺹﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺷﺍ ﺷﺎﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺹ ﺷﺎﺷﺙﺷﭖﺹﺷﺍﺷﭨﺹﺹ ﺷ. ﺷ۳. ﺷ۲ﺹﺹﺷﺕﺷﺛﺷﺝﺷﺎ: ﺡ،ﺷﺹﺷﭘﺷﺛﺷﺝ ﺷﺝﺷﺟﺹﺷﭖﺷﺑﺷﭖﺷﭨﺷﺕﺹﺹﺹﺹ, ﺹﺹﺷﺝ ﺷﭘﺷﭖ ﺹﺷﺍﺹﺹﺷﺙﺷﺍﺹﺷﺕﺷﺎﺷﺍﺹﺹ: ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺹﺷﭖﺹ ﺹ ﺷﭦﺷﺍﺹﺷﺍﺷﺟﺹﺷﭨﺹﺹﺷﺛﺹﺷﺙﺷﺕ ﺹﺷﺍﺷﺙﺷﺝﺷﭨﺹﺹﺷﺍﺷﺙﺷﺕ ﺷﺕﺷﭨﺷﺕ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﭖﺹﺹﺹﺷﺕﺷﺗ ﺷﭦﺹﺷﭖﺷﺗﺹﺷﭖﺹ ﺹ ﺷ۰ﺷﺷﺷ?ﺡﭨﻗ۵ ﺷﺷﺛ ﺹﺷﺝﺷﺙﺷﺛﺷﭖﺷﺎﺷﺍﺷﭨﺹﺹ ﺷﺎ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﺕﺷﺓﺷﺎﺷﺝﺷﺑﺹﺹﺷﺎﺷﭖﺷﺛﺷﺛﺹﺹ ﺷﺎﺷﺝﺷﺓﺷﺙﺷﺝﺷﭘﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺹﺹ ﺷﺷﺕﺷﺛﺹﺹﺷﺑﺷﺟﺹﺷﺝﺷﺙﺷﺍ, ﺷﭦﺹﺷﺝﺷﺙﺷﭖ ﺹﺷﺝﺷﺏﺷﺝ, ﺷﺑﺷﭨﺹ ﺷﺟﺷﺝﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺗﺷﭦﺷﺕ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺷﭖﺷﺎ ﺹﺹﺷﭖﺷﺎﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺷﭨﺷﺕﺹﺹ ﺷﺑﺷﺝﺷﺟﺷﺝﺷﭨﺷﺛﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺹﺷﭖ ﺷﭦﺷﺍﺷﺟﺷﺕﺹﺷﺍﺷﭨﺷﺝﺷﺎﺷﭨﺷﺝﺷﭘﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹ. ﺷ ﺷﺍﺷﺟﺹﺷﭖﺷﭨﺷﭖ 1976 ﺷﺏﺷﺝﺷﺑﺷﺍ, ﺷﺎﺹﺹﺷﭨﺷﺝ ﺷﺷﺝﺹﺹﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺷﭨﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭖ ﺷ۵ﺷ ﺷﺷﺷ۰ﺷ۰ ﺷﺕ ﺷ۰ﺷﺝﺷﺎﺷﭖﺹﺷﺍ ﺷﺷﺕﺷﺛﺷﺕﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺎ ﺷ۰ﺷ۰ﺷ۰ﺷ ﺷﺝ ﺹﺷﺝﺷﺓﺷﺑﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺷﺕ ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺎﺷﭨﺷﭖﺷﺗ ﺷﺟﺷﺝ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺹ ﺡ،ﺷﺹﺹﺷﭨﺡﭨ, ﺹ ﺷﺟﺹﺷﺕﺹﺷﺎﺷﺝﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭖﺷﺙ ﺷﭦﺷﭨﺷﺍﺹﺹﺷﺍ: ﺡ،ﺷﺎﺷﺝﺷﭨﺹﺹﺷﺝﺷﺗ ﺷﭦﺹﺷﭖﺷﺗﺹﺷﭖﺹ ﺹ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺹﺷﺕﺷﺝﺷﺛﺷﺛﺹﺷﺙ ﺷﺎﺷﺝﺷﺝﺹﺹﺷﭘﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭖﺷﺙﺡﭨ, ﺷﺟﺹﺷﭖﺷﺑﺹﺹﺷﺙﺷﺍﺹﺹﺷﺕﺷﺎﺷﺍﺹﺹﺷﭖﺷﭖ ﺷﺟﺷﺝﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺗﺷﭦﺹ ﺷﺑﺷﺎﺹﺹ ﺷﭖﺷﺑﺷﺕﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷﺎ ﺷﺟﺷﭖﺹﺷﺕﺷﺝﺷﺑ 1978ﺣﺓ1985 ﺷﺏﺷﺏ. ﺷﺷﺟﺷﭨﺷﺝﺹﺹ ﺷﺑﺷﺝ ﺷﭦﺷﺝﺷﺛﺹﺷﺕﺷﺛﺹ ﺷﺷﺕﺷﺛﺷﺕﺹﺹﺹﺷﺍ ﺷﺷﺎﺷﺝﺹﺷﺝﺷﺛﺹ ﺷ. ﺷ. ﺷﺹﺷﭖﺹﺷﭦﺷﺝ (26 ﺷﺍﺷﺟﺹﺷﭖﺷﭨﺹ 1976 ﺷﺏﺷﺝﺷﺑﺷﺍ) ﺹﺷﺍﺷﺓﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺝﺹﺷﭦﺷﺍ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺍ ﺡ،ﺷﺹﺹﺷﭨﺡﭨ ﺷﺝﺹﺹﺹﺷﭖﺹﺹﺷﺎﺷﭨﺹﺷﭨﺷﺍﺹﺹ ﺷﺝﺹﺷﺛﺷﺝﺹﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺷﺝ ﺹﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﭨﺹﺷﺛﺷﺝﻗ۵ ﺷﺷﺕﺷﺛﺷﺕﺹﺹﺹ ﺷﺷﺎﺷﺝﺹﺷﺝﺷﺛﺹ ﺷ. ﺷ. ﺷﺹﺷﭖﺹﺷﭦﺷﺝ ﺷﺕ ﺷﺏﺷﭨﺷﺍﺷﺎﺷﭦﺷﺝﺷﺙ ﺷﺷﺷ۳ ﺷ۰. ﺷ. ﺷﺷﺝﺹﺹﺷﭦﺷﺝﺷﺎ ﺷﺕﺷﺙﺷﭨﺷﺕ ﺷﭖﺷﺑﺷﺕﺷﺛﺷﺝﺷﭖ ﺷﺙﺷﺛﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭖ ﺷﺝ ﺷﭦﺷﺝﺷﺛﺹﺷﭖﺷﺟﺹﺷﺕﺷﺕ ﺹﺷﺍﺷﺓﺷﺎﺷﺕﺹﺷﺕﺹ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﭖﺹﺹﺹﺷﭖﺷﺏﺷﺝ ﺷﭦﺹﺷﭖﺷﺗﺹﺷﭖﺹﺷﺍ, ﺷﺟﺹﺷﺕ ﺷﺟﺷﺝﺷﺑﺷﺑﺷﭖﺹﺷﭘﺷﭦﺷﭖ ﺹﺷﺝ ﺹﺹﺷﺝﺹﺷﺝﺷﺛﺹ ﺷﺷﺕﺷﺛﺷﺕﺹﺹﺹﺷﺍ ﺹﺹﺷﺑﺷﺝﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺗ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﺙﺹﺹﺷﭨﺷﭖﺷﺛﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺷﺕ ﻗ ﺷ. ﺷ. ﺷﺹﺹﺷﺝﺷﺙﺷﺍ. 29 ﺷﺍﺷﺟﺹﺷﭖﺷﭨﺹ 1976 ﺷﺏﺷﺝﺷﺑﺷﺍ, ﺷﺷﺕﺷﺛﺷﺕﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺙ ﺷﺷﺎﺷﺝﺹﺷﺝﺷﺛﺹ ﺷ۰ﺷ۰ﺷ۰ﺷ ﺹﺹﺷﺍﺷﭨ ﺷ. ﺷ۳. ﺷ۲ﺹﺹﺷﺕﺷﺛﺷﺝﺷﺎ, ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺝﺹﺹﺷﺗ ﺷﺕﺷﺙﺷﭖﺷﭨ ﺹﺷﺎﺷﺝﺹ ﺷﺙﺷﺛﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭖ ﺷﺝ ﺷﺟﺷﭖﺹﺹﺷﺟﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺕﺷﺎﺷﺍﺹ ﺹﺷﺍﺷﺓﺷﺎﺷﺕﺹﺷﺕﺹ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﭖﺹﺹﺹﺷﺕﺹ ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺎﺷﭨﺷﭖﺷﺗﻗ۵ ﺷ ﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺹﺹ ﺹﺹﺷﭨﺷﺝﺷﺎﺷﺕﺹﺹ , ﺷﺏﺷﭨﺷﺍﺷﺎﺷﭦﺷﺝﺷﺙﺹ ﺷﺷﺷ۳ ﺷ۰. ﺷ. ﺷﺷﺝﺹﺹﺷﭦﺷﺝﺷﺎﺹ ﺹﺹﺷﺍﺷﭨﺷﺝ ﺷﺓﺷﺛﺷﺍﺹﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺷﺝ ﺹﺷﭨﺷﺝﺷﭘﺷﺛﺷﭖﺷﺗ ﺷﺟﺹﺷﭖﺷﺝﺷﺑﺷﺝﺷﭨﺷﭖﺷﺎﺷﺍﺹﺹ ﺹﺷﺝﺷﺟﺹﺷﺝﺹﺷﺕﺷﺎﺷﭨﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭖ ﺹﺷﺝ ﺹﺹﺷﺝﺹﺷﺝﺷﺛﺹ ﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺷﺕﺷﺛﺷﺕﺹﺹﺹﺷﺍ ﺷﺷﺎﺷﺝﺹﺷﺝﺷﺛﺹ, ﺷﺛﺷﺍﺹﺷﺍﺷﭨﺹﺷﺛﺷﺕﺷﭦﺷﺍ ﺷﺷﭖﺹﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺍ ﻗ ﺷ. ﺷ. ﺷﺷﺏﺷﺍﺹﺷﭦﺷﺝﺷﺎﺷﺍ, ﺷﺛﺷﺍﺹﺷﺍﺷﭨﺹﺷﺛﺷﺕﺷﭦﺷﺍ ﺷﺷﺷ۲ ﺷ۰ﺷ ﺷﺕ ﺷﺷﺷ۳ ﺷﺏﺷﭖﺷﺛﺷﭖﺹﺷﺍﺷﭨﺷﺍ ﺷﺷﺟﺷﺕﺹﺷﭖﺷﺎﺷﺍﻗ۵ ﺷ ﺷﺷﺕﺷﺛﺷﺕﺹﺹﺷﭖﺹﺹﺷﺎﺷﭖ ﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺹﺷﺝﺷﺛﺹ ﺷﭦ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺷﺍﺷﺙ ﺷﺝﺹﺷﺛﺷﺝﺹﺷﺕﺷﭨﺷﺕﺹﺹ ﺷﺛﺷﺍﺹﺹﺷﺝﺹﺷﺝﺷﭘﺷﭖﺷﺛﺷﺛﺷﺝ, ﺹﺹﺷﺙﺷﺍﺹﺹﺷﺕﺷﺎﺷﺍﺹ ﺷﺎ ﺷﺛﺷﺕﺹ ﻗ ﺷﺛﺷﭖﺷﭘﺷﭖﺷﭨﺷﺍﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺹﺹ ﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺑﺷﭖﺷﺛﺹﺷﺕﺹ ﺷﺎ ﺷﺟﺷﭖﺹﺷﭖﺹﺷﺍﺹﺷﺟﺹﺷﭖﺷﺑﺷﭖﺷﭨﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﺕ ﺷﺎﺷﺝﺷﭖﺷﺛﺷﺛﺹﺹ ﺹﺷﺍﺹﺹ ﺷﺝﺷﺑﺷﺝﺷﺎ ﺷﺙﺷﭖﺷﭘﺷﺑﺹ ﺷﺷﺷ۳ ﺷﺕ ﺹﺹﺹ ﺷﺝﺷﺟﺹﺹﺷﺛﺹﺷﺙﺷﺕ ﺹﺹﺹﺹﺷﭦﺹﺹﺹﺷﺍﺷﺙﺷﺕﻗ۵ ﺷﺷﺝﺷﺓﺷﺕﺹﺷﺕﺹ ﺷ۰. ﺷ. ﺷﺷﺝﺹﺹﺷﭦﺷﺝﺷﺎﺷﺍ, ﺹﺷﺎﺷﭖﺷﭘﺷﺑﺹﺷﺛﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺎ ﺷﺛﺷﭖﺷﺝﺷﺎﺹ ﺷﺝﺷﺑﺷﺕﺷﺙﺷﺝﺹﺹﺷﺕ ﺹﺷﺝﺷﺓﺷﺑﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷﺟﺷﺝﺷﭨﺷﺛﺷﺝﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺛﺹﺹ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺷﭖﺷﺎ, ﺹﺷﺍﺷﺓﺷﺑﺷﭖﺷﭨﺹﺷﭨﺷﺕ ﺷﺛﺷﭖﺷﺙﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝﺹﺷﺕﺹﺷﭨﺷﭖﺷﺛﺷﺛﺹﺷﭖ ﺷﺟﺹﺷﺝﺹﺷﭖﺹﺹﺷﺕﺷﺝﺷﺛﺷﺍﺷﭨﺹ, ﺷﺓﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺷﺙﺷﺍﺹﺹﺷﺕﺷﭖ ﺷﺝﺹﺷﺛﺷﺝﺹﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺷﺝ ﺷﺛﺷﭖﺷﺎﺹﺹﺷﺝﺷﭦﺷﺕﺷﭖ ﺷﺟﺷﺝﺹﺹﺹ, ﺷﺎ ﺹﺷﺕﺹﺷﭨﺷﭖ ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺝﺹﺹﺹ , ﺷﭦﺷﺝﺷﺛﺹﺹ-ﺷﺍﺷﺑﺷﺙﺷﺕﺹﺷﺍﺷﭨﺹ: ﺷ. ﺷ. ﺷﺷﺝﺷﭨﺹﺷﺓﺷﺍﺷﭖﺷﺎ ﺷﺕ ﺷ؟. ﺷ. ﺷﺷﺙﺷﺕﺹﺹﺷﺕﺷﭖﺷﺎ; ﺷﭦﺷﺍﺷﺟﺷﺕﺹﺷﺍﺷﺛﺹ 1-ﺷﺏﺷﺝ ﺹﺷﺍﺷﺛﺷﺏﺷﺍ: ﺷ. ﺷ. ﺷ۶ﺷﺕﺹﺹﺷﺝﺷﺓﺷﺎﺷﺝﺷﺛﺷﺝﺷﺎ, ﺷ. ﺷ۱. ﺷ۰ﺷﺍﺹﺹﺷﺝﺷﺛﺷﺝﺷﺎ, ﺷ. ﺷ۰. ﺷﺷﭨﺷﺍﺹﺷﺝﺷﺛﺷﺝﺷﺎ, ﺷ. ﺷ. ﺷﺷﺝﺹﺷﺕﺹﺷﺝﺷﺎ, ﺷ. ﺷ. ﺷﺷﺝﺷﭨﺷﭖﺹﺷﺛﺷﺕﺷﭦﺷﺝﺷﺎ, ﺷ. ﺷﺹﺷﺓﺷﺕﺷﺛ; ﺷﺝﺹ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﺙﺹﺹﺷﭨﺷﭖﺷﺛﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺷﺕ: ﺷ. ﺷ. ﺷﺷﺍﺹﺷﺕﺷﭨﺹﺷﭖﺷﺎ (ﺷ۵ﺷﺷﺷ ﺷﺕﺷﺙﺷﭖﺷﺛﺷﺕ ﺷ. ﺷ. ﺷﺹﺹﺷﭨﺷﺝﺷﺎﺷﺍ) ﺷﺕ ﺷﺙﺷﺕﺷﺛﺷﺕﺹﺹﺹ ﺹﺹﺷﺑﺷﺝﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺗ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﺙﺹﺹﺷﭨﺷﭖﺷﺛﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺷﺕ ﻗ ﺷ. ﺷ. ﺷﺹﺹﺷﺝﺷﺙﺷﺍ. ﺷ ﺷﺍﺷﺎﺷﺏﺹﺹﺹﺷﭖ 1976 ﺷﺏﺷﺝﺷﺑﺷﺍ, ﺷﺏﺷﭨﺷﺍﺷﺎﺷﭦﺷﺝﺷﺙ ﺷﺷﺷ۳ ﺷ۰. ﺷ. ﺷﺷﺝﺹﺹﺷﭦﺷﺝﺷﺎ ﺹﺹﺷﺎﺷﭖﺹﺷﺑﺷﺕﺷﭨ ﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺷﭖ (ﺹﺹﺷﭖﺹﺹﺷﭖ ﺷﺟﺷﺝ ﺹﺹﺹﺹﺹ) ﺷ۱ﺷ۱ﺷ ﺷﺛﺷﺍ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺕﺹﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺷﭖ ﺡ،ﺷﺎﺷﺝﺷﭨﺹﺹﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﭦﺹﺷﭖﺷﺗﺹﺷﭖﺹﺷﺍ ﺹ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺹﺷﺕﺷﺝﺷﺛﺷﺛﺹﺷﺙ ﺷﺎﺷﺝﺷﺝﺹﺹﺷﭘﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭖﺷﺙﺡﭨ (ﺷﺟﺹﺷﭖﺷﺑﺹﺷﭖﺹﺹﺷﺎﺹﺹﺹﺷﭖﺷﭖ ﺷ۱ﺷ۱ﺷ ﺹﺷﺝﺹﺷﭨﺷﺕ ﺹﺹﺹﺷﺍﺹﺷﭖﺷﺎﺹﺷﺕﺷﺙ), ﺹﺷﺝﺷﺏﺷﭨﺷﺍﺹﺷﺛﺷﺝ ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺝﺹﺷﺝﺷﺙﺹ: ﺹﺹﺷﺍﺷﺛﺷﺑﺷﺍﺹﺹﺷﺛﺷﺝﺷﭖ ﺷﺎﺷﺝﺷﺑﺷﺝﺷﺕﺷﺓﺷﺙﺷﭖﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭖ ﺷﺎﺹﺷﭨﺷﺝ ﺷﺝﺷﺟﺹﺷﭖﺷﺑﺷﭖﺷﭨﺷﭖﺷﺛﺷﺝ ﺷﺎﺷﭖﺷﭨﺷﺕﺹﺷﺕﺷﺛﺷﺝﺷﺗ ﺷﺝﺷﭦﺷﺝﺷﭨﺷﺝ 60 ﺹﺹﺹ. ﺹﺷﺝﺷﺛﺷﺛ; 3-ﺹ ﺷﺎﺷﺍﺷﭨﺹﺷﺛﺷﺍﺹ ﺷﺍﺹﺷﺝﺷﺙﺷﺛﺷﺍﺹ ﺹﺷﺛﺷﭖﺹﺷﺏﺷﺝﺹﺹﺹﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺷﭦﺷﺍ; ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺟﺷﺍﺹﺷﭦ ﺷﺎﺷﭦﺷﭨﺹﺹﺷﺍﺷﭨ 50 ﺷﭖﺷﺑ. ﺷﺷﺷﭦ (ﺷﺟﺹﺷﭖﺷﺕﺷﺙﺹﺹﺷﭖﺹﺹﺷﺎﺷﭖﺷﺛﺷﺛﺷﺝ ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺎﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺹﺹ ﺷﺕﺹﺹﺹﺷﭖﺷﺎﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺷﭖﺷﺗ); ﺷﺑﺷﺎﺷﭖ ﺷﭦﺷﺍﺹﺷﺍﺷﺟﺹﺷﭨﺹﺹﺹ; ﺷﺟﺹﺷﺝﺹﺷﺕﺷﺎﺷﺝﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺎﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺹﺷﭖ ﺹﺷﺍﺷﭦﺷﭖﺹﺹ (ﺷﺷﺷ ). ﺷ۳ﺷﺍﺷﭦﺹﺷﺕﺹﺷﭖﺹﺷﭦﺷﺕ ﺹﺹﺷﺝ ﺷ۱ﺷ۱ﺷ ﺷﺝﺷﺟﺹﺷﭖﺷﺑﺷﭖﺷﭨﺷﺕﺷﭨﺷﺝ ﺷﺛﺷﺍﺷﺕﺷﺙﺷﭖﺹﺹﺷﺕﺷﺗ (ﺷﺟﺷﺝ ﺷﺎﺷﺝﺷﺑﺷﺝﺷﺕﺷﺓﺷﺙﺷﭖﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷﺕ ﺷﺏﺷﭨﺷﺍﺷﺎﺷﺛﺹﺷﺙ ﺹﺷﺍﺷﺓﺷﺙﺷﭖﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹﺷﺙ) ﺷﺎﺷﺍﺹﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺹ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺍ ﺡ،ﺷﺹﺹﺷﭨﺡﭨ ﺷﺕ ﺹﺷﭨﺷﭖﺷﺑﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺷﺝ ﺷﺛﺷﺍﺷﺕﺷﺙﺷﭖﺷﺛﺷﭖﺷﭖ ﺹﺹﺹﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺕﺷﺎﺷﺛﺹﺷﺗ ﺷﺎ ﺷﺎﺷﺝﺷﭖﺷﺎﺷﺝﺷﺙ ﺷﺝﺹﺷﺛﺷﺝﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﺕﻗ۵ ﺷ ﺷﺍﺷﺓﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺝﺹﺷﭦﺹ ﺷﺎﺷﺝﺷﭨﺷﭖﺷﭖ ﺷﭦﺹﺹﺷﺟﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺷﺍ, ﺷﺎ ﺹﺷﺝ ﺷﺎﺹﺷﭖﺷﺙﺹ, ﺹﺷﺑﺷﭖﺹﺷﭘﺷﺕﺷﺎﺷﺍﺷﭨﺷﺕ ﺷﺝﺷﺏﺹﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷﺟﺷﺝ ﺹﺷﺍﺷﺓﺷﺙﺷﭖﺹﺷﺍﺷﺙ ﺷﺟﺷﺝﺹﺹﺹﺷﺝﺷﭖﺹﺷﺛﺹﺹ ﺷﺙﺷﭖﺹﺹ ﺷﺕ ﺷﺝﺹﺹﺹﺹﺹﺹﺷﺎﺷﺕﺷﭖ ﺷﺑﺷﺝﺹﺹﺷﺍﺹﺷﺝﺹﺷﺛﺷﺝ ﺷﺎﺷﺙﺷﭖﺹﺹﺷﺕﺷﺙﺹﺹ ﺷﺑﺷﺝﺷﭦﺷﺝﺷﺎ ﺷﺛﺷﺍ ﺹﺹﺷﺑﺷﺝﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺹﺹ ﺷﺟﺹﺷﭖﺷﺑﺷﺟﺹﺷﺕﺹﺹﺷﺕﺹﺹ . ﺷ ﺹﺹﺷﺍﺷﺑﺷﺕﺷﺕ ﺹﺷﺍﺷﺓﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺝﺹﺷﭦﺷﺕ ﺷﺟﺹﺷﭖﺷﺑﺷﺎﺷﺍﺹﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹ (ﺷﺍﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺍ) ﺷﺎﺹﺷﭨﺷﺝ ﺷﺟﺹﺷﭖﺷﺑﺷﭨﺷﺝﺷﭘﺷﭖﺷﺛﺷﺝ ﺷﺟﺹﺹﺹ ﺷﺎﺷﺍﺹﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺹﺷﺝﺷﺎ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺷﺍ. ﺷﺷﺑﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺹﺷﭖﺷﺙﺷﭖﺷﺛﺷﺛﺷﺝ ﺹ ﺹﺷﺍﺷﺓﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺝﺹﺷﭦﺷﺝﺷﺗ ﺹﺹﺷﭦﺷﺕﺷﺓﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺍ, ﺹﺷﺝﺷﺝﺹﺷﺎﺷﭖﺹﺹﺹﺷﺎﺹﺹﺹﺷﺕﺷﭖ ﺷﺷ ﺷﺟﺹﺷﺕﺹﺹﺹﺷﺟﺷﺕﺷﭨﺷﺕ ﺷﭦ ﺹﺷﺝﺷﺓﺷﺑﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷﭦﺷﺍﺹﺷﺍﺷﺟﺹﺷﭨﺹﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺹﺷﺍﺷﺓﺷﺏﺷﺝﺷﺛﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺹﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺗﺹﺹﺷﺎﺷﺍ, ﺷﺍﺹﺹﺷﺝﺹﺷﺕﺹﺷﺕﺹﺹﺹﺷﺍ ﺷﺕ ﺷﺟﺹﺷﺝﺹﺷﭖﺷﺏﺷﺝ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺹﺷﭖﺹ ﺷﺛﺷﺕﺹﺷﭖﺹﺷﭦﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺎﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺹﺹﺷﺑﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺹ. ﺷ ﺷﺝﺷﭦﺹﺹﺷﺎﺹﺷﭖ 1976 ﺷﺏﺷﺝﺷﺑﺷﺍ, ﺹ ﺷ. ﺷ۳. ﺷ۲ﺹﺹﺷﺕﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺷﺍ ﺷﺎﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺹ ﺷﺎﺷﺝﺷﺓﺷﺛﺷﺕﺷﭦﺷﭨﺷﺕ ﺹﺷﺝﺷﺙﺷﺛﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹ: ﺡ،ﺷ۱ﺷﺍﺷﺙ ﺷﭨﺷﺕ ﺹﺷﺝﺷﺎﺷﺕﺹﺷﺍﺷﭖﺷﺙﺹﺹ ﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺕﺹﺹ? ﺷﺷﺝﺷﭘﺷﭖﺹ, ﺷﭨﺹﺹﺹﺷﭖ ﺷﺎ ﺷﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﺛﺷﺏﺹﺷﺍﺷﺑﺷﭖ? ﺷﺹ-ﺷﭦﺷﺍ ﺷﺟﺹﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺗﺹﺷﭖ ﺷﺙﺷﺛﺷﭖ ﺹﺹﺷﺝﺹ ﺷﺎﺷﺝﺹﺷﺝﺹ!ﺡﭨﻗ۵ ﺷﺷﭖﺷﺝﺷﭘﺷﺕﺷﺑﺷﺍﺷﺛﺷﺛﺷﺝ, ﺷﺏﺷﭖﺷﺛﺷﭖﺹﺷﺍﺷﭨﺹﺷﺛﺹﺷﺗ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﭦﺷﺝﺷﺛﺹﺹﺹﺹﺷﭦﺹﺷﺝﺹ ﺷ. ﺷ۰. ﺷﺁﺷﭦﺷﺝﺷﺎﺷﭨﺷﭖﺷﺎ (ﺷ۰ﺷﺷﺷ ﺷﺁﺷﭦ-141 ﺷﺎﺷﺍﺷﺓﺷﺕﺹﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺷﭨﺷﺕﺹﺹ ﺷﺛﺷﺍ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﭖﺹﺹﺹﺷﺕﺹ ﺷﭦﺹﺷﭖﺷﺗﺹﺷﭖﺹﺷﺍﺹ ﺹﺷﺕﺷﺟﺷﺍ ﺡ،ﺷﺷﺕﺷﭖﺷﺎﺡﭨ) ﺷﺟﺹﺷﭖﺷﺑﺷﭨﺷﺝﺷﭘﺷﺕﺷﭨ ﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺹﺹﺷﺑﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺹﺹ ﺷﺛﺷﺍﺹ ﺷﺝﺷﺑﺹﺹﺷﺕﺷﺗﺹﺹ ﺷﺎ ﺷﺟﺷﺝﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺗﺷﭦﺷﭖ ﺷ۱ﺷﺷﺷ ﺡ،ﺷﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺹﺷﺝﺹﺹﺷﺕﺷﺗﺹﺷﭦﺡﭨ (ﺹﺹﺷﭖﺹﺷﺕﺷﺗ ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺎﺷﭨﺹ ﺹﺷﺕﺷﺟﺷﺍ ﺡ،ﺷﺷﺕﺷﭖﺷﺎﺡﭨ, ﺷﺓﺷﺍﺷﭨﺷﭘﺷﭖﺷﺛﺷﺛﺹﺷﺗ ﺷﺟﺷﺝﺹﺷﭨﺷﭖ ﺹﺷﺟﺹﺹﺷﭦﺷﺍ ﺷﺛﺷﺍ ﺷﺎﺷﺝﺷﺑﺹ ﺷ۱ﺷﺷﺷ ﺡ،ﺷﺷﺕﺷﺛﺹﺷﭦﺡﭨ) ﺡ،ﺷﺏﺷﺍﺷﺓﺷﺝﺷﺝﺹﺷﺎﺷﺍﺷﭨﺹﺷﺛﺹﺷﺙﺷﺕﺡﭨ ﺹﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺗﺹﺹﺷﺎﺷﺍﺷﺙﺷﺕ (ﺷﺟﺷﺍﺷﭨﺹﺷﺎﺷﺛﺹﺷﺙﺷﺕ ﺹﺷﺍﺹ ﺹﺷﺍﺷﺙﺷﺕ, ﺷﺟﺷﭖﺹﺷﭖﺷﺙﺷﭖﺷﺛﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺑﺷﺕﺷﺍﺷﺙﺷﭖﺹﺹﺷﺍ 3ﺣﺓ5 ﺷﺙﺷﭖﺹﺹﺷﺝﺷﺎ, ﺷﺎﺹﺷﺎﺷﭖﺷﺑﺷﭖﺷﺛﺷﺛﺹﺷﺙﺷﺕ ﺷﺎ ﺷﺎﺷﺝﺹﺹ ﺷﺑﺷﭨﺹ ﺷﺝﺹﺷﺎﺷﺝﺷﺑﺷﺍ ﺷﺏﺷﺍﺷﺓﺷﺝﺷﺎﺹﺹ ﺹﺹﺹﺹﺷﺗ ﺷﺟﺹﺷﺕ ﺷﺎﺷﺓﺷﭨﺹﺹﺷﭖ ﺷ۰ﺷﺷﺷ) ﺹ ﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺹ ﺹﺷﭨﺹﺹﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷﺎﺷﺓﺷﭨﺹﺹﺷﺛﺹﺹ ﺹ ﺷﺍﺹﺷﺍﺷﭦﺹﺷﭖﺹﺷﺕﺹﺹﺷﺕﺷﭦ ﺷ۰ﺷﺷﺷ. ﺷﺹﺷﺕﺹﺹﺹﺷﺟﺷﺕﺷﭨﺷﺕ ﺷﭦ ﺷﺟﺷﭖﺹﺷﭖﺷﺑﺷﭖﺷﭨﺷﭦﺷﭖ ﺹﺷﭘﺷﭖ ﺹﺷﺝﺷﺎﺹﺷﺍﺷﺛﺷﺛﺹﺹ ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺟﺹﺹﺷﺛﺹﺹ ﺷﭦﺷﺝﺷﺛﺹﺹﺹﺹﺷﭦﺹﺷﺕﺷﺗﻗ۵ ﺷﺷﺑﺷﺛﺷﺍﺷﭦﺷﺝ, ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﺎﺷﭖﺷﺑﺷﭖﺷﺛﺷﺛﺹﺷﭖ ﺹ ﺷﺓﺷﺍﺷﺟﺷﺍﺷﺓﺷﺑﺹﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺷﭖﺷﺙ ﺹﺷﭖﺷﺝﺹﺷﭖﺹﺷﺕﺹﺷﭖﺹﺷﭦﺷﺕﺷﭖ ﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷﺕ ﺷﺕﺹﺹﺷﭨﺷﭖﺷﺑﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷﺟﺷﺝﺷﭦﺷﺍﺷﺓﺷﺍﺷﭨﺷﺕ, ﺹﺹﺷﺝ ﺹﺷﺍﺷﭦﺷﺝﺷﭖ ﺹﺷﭖﺹ ﺷﺛﺷﺕﺹﺷﭖﺹﺷﭦﺷﺝﺷﭖ ﺹﺷﭖﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭖ ﺷﺛﺷﭖ ﺷﺝﺷﺎﺷﭖﺹﺷﺟﺷﭖﺹﺷﺕﺷﺎﺷﺍﺷﭖﺹ ﺷﺝﺷﭘﺷﺕﺷﺑﺷﺍﺷﭖﺷﺙﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺹﺹﺹﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺍﻗ۵ ﺷﺷﺝﺹﺷﺟﺹﺹﺷﺛﺹﺷﭖ ﺷﭦﺷﺝﺷﺛﺹﺹﺹﺹﺷﭦﺹﺷﺕﺷﺕ, ﺷﺎﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺹ ﺷﺟﺷﭖﺹﺷﭖﺷﺑﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺎﺷﺍﺹﺹﺹﺹ ﺷﺎ ﺷﺕﺹﺹ ﺷﺝﺷﺑﺷﺛﺷﺝﺷﭖ ﺹﺷﺝﺹﺹﺷﺝﺹﺷﺛﺷﺕﺷﭖ, ﺷﺛﺷﺝ ﺷﺟﺹ ﺹﺹﺷﺝﺷﺙ ﺹﺹﺷﺝﺷﭦ ﺹﺷﺑﺷﺍﺹﺷﺕ ﺷ۱ﺷﺷﺷ ﺡ،ﺷﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺹﺷﺝﺹﺹﺷﺕﺷﺗﺹﺷﭦﺡﭨ ﺷﺟﺷﭖﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺝﺹﺷﺕﺹﺹﺹ ﺹ 1979 ﺷﺏﺷﺝﺷﺑﺷﺍ ﺷﺛﺷﺍ 1982 ﺷﺏﺷﺝﺷﺑ, ﺹﺷﭨﺷﭖﺷﺑﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺷﺝ ﺹﺹﺷﺝﺷﭦﺷﺕ ﺷﺛﺷﺍﺹﺷﺍﺷﭨﺷﺍ ﺷﺟﺷﺝﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺗﺷﭦﺷﺕ ﺷ۱ﺷﺷﺷ ﺡ،ﺷﺹﺹﺷﭨﺡﭨ ﺷﺟﺷﭖﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺹﺹﺹ ﺷﺑﺷﺝ ﺷﺝﺹﺷﺎﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺷﭘﺷﺑﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹ ﺹﺹﺷﺍﺷﺟﺷﭖﺷﭨﺹ. ﺷ 1976 ﺷﺏﺷﺝﺷﺑﺹ ﺹﺹﺷﭦﺷﺕﺷﺓﺷﺛﺷﺝﺷﭖ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺕﺹﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺷﭖ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺍ ﺡ،ﺷﺹﺹﺷﭨﺡﭨ ﺷﺓﺷﺍﺷﺎﺷﭖﺹﺹﺷﺍﺷﭖﺹﺹﺹ, ﺹﺷﭖﺷﺓﺹﺷﭨﺹﺹﺷﺍﺹﺹ ﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺝﺹﺹ 66-ﺹﺷﺕ ﺷﺝﺹﺷﺏﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺷﺓﺷﺍﺹﺷﺕﺷﺗ ﺷﺕ 13-ﺹﺷﺕ ﺷﺙﺷﺕﺷﺛﺷﺕﺹﺹﺷﭖﺹﺹﺹﺷﺎ ﺷﺑﺷﺝﺷﭦﺷﭨﺷﺍﺷﺑﺹﺷﺎﺷﺍﺹﺹﺹﺹ ﺷﺛﺷﺍ ﺹﺷﺍﺷﺙﺷﺝﺷﺙ ﺷﺎﺹﺹﺷﺝﺷﭦﺷﺝﺷﺙ ﺹﺹﺷﺝﺷﺎﺷﺛﺷﭖﻗ۵ ﺷ 1977 ﺷﺏﺷﺝﺷﺑﺹ, ﺷﺟﺹﺷﺕﺷﺛﺷﺕﺷﺙﺷﺍﺷﭖﺹﺹﺹ ﺷﺛﺷﭖﺷﺝﺷﭘﺷﺕﺷﺑﺷﺍﺷﺛﺷﺛﺷﺝﺷﭖ ﺹﺷﭖﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭖ: ﺡ،ﺷﺹﺷﭦﺷﺕﺷﺓﺷﺛﺹﺷﺗ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹ ﺹﺹﺷﺎﺷﭖﺹﺷﺑﺷﺕﺹﺹ. ﺷﺷﺍﺷﭨﺹﺷﺛﺷﭖﺷﺗﺹﺷﭖﺷﭖ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺕﺹﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺷﭖ ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺎﺷﭨﺹ ﺷﺟﺹﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺍﺹﺷﺕﺹﺹﺡﭨ. ﺷﺹﺷﺝ ﺹﺷﭖﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭖ ﺷﺝﺷﭦﺷﺝﺷﺛﺹﺷﺍﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺷﺝ ﺷﺟﺹﺷﭖﺹﺷﺎﺷﺍﺷﭨﺷﺝ ﺹﺷﺍﺷﺙﺷﺝﺹﺹﺷﺝﺹﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺹﺹ ﺷﭨﺷﺕﺷﺛﺷﺕﺹ ﺹﺷﺝﺷﺓﺷﺑﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷﺎ ﺷ۰ﺷ۰ﺷ۰ﺷ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺷﺍ ﺹ ﺷﺍﺹﺷﺝﺷﺙﺷﺛﺷﺝﺷﺗ ﺹﺷﺛﺷﭖﺹﺷﺏﺷﭖﺹﺷﺕﺹﺷﭖﺹﺷﭦﺷﺝﺷﺗ ﺹﺹﺹﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺷﭦﺷﺝﺷﺗ. ﺷﺷﺓﺷﺍﺷﺙﺷﭖﺷﺛ ﺷﺎﺹﺷﭨﺷﺝ ﺷﺎﺹﺷﺑﺷﺍﺷﺛﺷﺝ ﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺷﭖ ﺷﺓﺷﺍﺷﺑﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺷﭖ ﺷﺟﺷﺝ ﺹﺷﺝﺷﺎﺷﭖﺹﺹﺷﭖﺷﺛﺹﺹﺷﺎﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺹ ﺹﺷﭨﺷﭖﺷﺙﺷﭖﺷﺛﺹﺷﺝﺷﺎ ﺹﺹﺹﺷﺝﺹﺹﺷﺕﺹ ﺹﺹ ﺷ۱ﺷﺷﺷ ﺹﺷﺕﺷﺟﺷﺍ ﺡ،ﺷﺷﺕﺷﭖﺷﺎﺡﭨ ﺹ ﺷﺎﺷﺛﺷﭖﺷﺑﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭖﺷﺙ ﺷﺛﺷﺍ ﺷﺛﺷﺍ ﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺹﺷﺕﺷﺝﺷﺛﺷﺛﺹﺹ ﺹﺹﺷﭖﺷﺑﺹﺹﺷﺎ ﺷﭦﺷﺍﺹﺷﺍﺷﺟﺹﺷﭨﺹﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺎﺷﺓﺷﭨﺹﺹﺷﺍﻗ۵ ﺷ ﺹﺹﺷﺝﺷﺙﺹ ﺷﺎﺹﺷﭖﺷﺙﺷﭖﺷﺛﺷﺕ ﺷﺎ ﺹﺷﺝﺹﺹﺷﺍﺷﺎﺷﭖ ﺷﺷﺷ۳ ﺹﺷﭘﺷﭖ ﺷﺛﺷﺍﺹ ﺷﺝﺷﺑﺷﺕﺷﭨﺷﺕﺹﺹ ﺷﺝﺷﺑﺷﺛﺷﺝﺹﺷﺕﺷﺟﺷﺛﺹﺷﭖ ﺷ۱ﺷﺷﺷ ﺡ،ﺷﺷﺕﺷﭖﺷﺎﺡﭨ ﺷﺕ ﺡ،ﺷﺷﺕﺷﺛﺹﺷﭦﺡﭨ, ﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺕﺷﭨﺹﺹ ﺡ،ﺷﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺹﺷﺝﺹﺹﺷﺕﺷﺗﺹﺷﭦﺡﭨ ﺷﺕ ﺷﺓﺷﺍﺷﺎﺷﭖﺹﺹﺷﺍﺷﭨﺷﺝﺹﺹ ﺹﺹﺷﺝﺹﺷﺛﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭖ ﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺝﺹﺷﭖﺷﺏﺷﺝ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺍ ﺷﺟﺷﺝ ﺹﺷﭖﺹﺷﺎﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺙﺹ ﺷ۱ﺷﺷﺷ ﺡ،ﺷﺷﺍﺷﭦﺹﺡﭨﻗ۵ ﺷﺷﺛﺷﭖﺷﺑﺹﺹﺹﺹ ﺷﭦﺷﺍﺹﺷﺍﺷﺟﺹﺷﭨﺹﺹﺷﺛﺹﺷﭖ ﺹﺹﺷﭖﺷﺑﺹﺹﺷﺎﺷﺍ ﺷﺎﺷﺓﺷﭨﺹﺹﺷﺍ ﺷﺟﺹﺷﭖﺷﺑﺹﺹﺷﺝﺹﺷﭨﺷﺝ ﺷﺛﺷﺍ ﺷﺟﺹﺹﺷﺝﺷﺙ ﺷ۱ﺷﺷﺷ . ﺷ ﺹﺷﺛﺷﺎﺷﺍﺹﺷﭖ 1979 ﺷﺏﺷﺝﺷﺑﺷﺍ, ﺷﺏﺷﭨﺷﺍﺷﺎﺷﭦﺷﺝﺷﺙ ﺷﺷﺷ۳ ﺷ۰. ﺷ. ﺷﺷﺝﺹﺹﺷﭦﺷﺝﺷﺎ ﺹﺹﺷﺎﺷﭖﺹﺷﺑﺷﺕﺷﭨ ﺷﺝﺹﺷﭖﺹﺷﭖﺷﺑﺷﺛﺷﺝﺷﭖ ﺷ۱ﺷ۱ﺷ ﺷﺛﺷﺍ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺕﺹﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺷﭖ ﺡ،ﺷﺟﺹﺹﺷﺝﺷﺏﺷﺝﺡﭨ ﺷ۱ﺷﺷﺷ ﺹﺷﺕﺷﺟﺷﺍ ﺡ،ﺷﺷﺕﺷﭖﺷﺎﺡﭨ, ﺹ ﺹﺷﺙﺷﭖﺷﺛﺹﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺛﺹﺷﺙ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺛﺹﺷﺙ ﺷﺎﺷﺝﺷﺑﺷﺝﺷﺕﺷﺓﺷﺙﺷﭖﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭖﺷﺙ (ﺷﺟﺷﺝ ﺹﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺛﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹ ﺹ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺝﺷﺙ ﺡ،ﺷﺹﺹﺷﭨﺡﭨ), ﺹ ﺷﺝﺷﺎﺹﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺗ ﺷﺟﺷﺍﺹﺷﺝﺹﺹﺹﺷﺎﺷﺕﺷﺛﺷﺛﺷﺝﺷﺗ ﺹﺷﺛﺷﭖﺹﺷﺏﺷﺝﺹﺹﺹﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺷﭦﺷﺝﺷﺗ, ﺹ ﺹﺷﺙﺷﭖﺷﺛﺹﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺛﺹﺷﺙ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺟﺷﺍﺹﺷﭦﺷﺝﺷﺙ ﺷﺷﺷﭦ ﺷﺑﺷﺝ 42 ﺹﺷﺍﺷﺙﺷﺝﺷﭨﺹﺹﺷﺝﺷﺎ, ﺹ ﺷﭦﺷﺍﺹﺷﺍﺷﺟﺹﺷﭨﺹﺹﺷﺛﺹﺷﺙﺷﺕ ﺹﺹﺷﭖﺷﺑﺹﺹﺷﺎﺷﺍﺷﺙﺷﺕ ﺷﺎﺷﺓﺷﭨﺹﺹﺷﺍ. ﺷﺹﺷﭦﺷﺍﺷﺓ ﺷﺝﺹ ﺷﺍﺹﺷﺝﺷﺙﺷﺝﺷﺗ ﺹﺷﺛﺷﭖﺹﺷﺏﺷﺝﺹﺹﺹﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺷﭦﺷﺕ ﺷﺑﺷﭨﺹ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﭖﺹﺹﺹﺷﭖﺷﺏﺷﺝ ﺷﭦﺹﺷﭖﺷﺗﺹﺷﭖﺹﺷﺍ ﺷﺓﺷﺛﺷﺍﺹﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺷﺝ ﺹﺷﺛﺷﺕﺷﭘﺷﺍﺷﭨ ﺷﭖﺷﺏﺷﺝ ﺷﺎﺷﺝﺷﭖﺷﺎﺹﺷﭖ ﺷﺎﺷﺝﺷﺓﺷﺙﺷﺝﺷﭘﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺷﺕ: ﺹﺷﭖﺷﺓﺷﭦﺷﺝ ﺹﺷﺎﺷﭖﺷﭨﺷﺕﺹﺷﺕﺷﺎﺷﺍﺷﭖﺹﺹﺹ ﺷﺟﺷﺝﺹﺹﺷﭖﺷﺎﺷﺛﺹﺷﺗ ﺷﺓﺷﺍﺷﺟﺷﺍﺹ ﺹﺷﺝﺷﺟﺷﭨﺷﺕﺷﺎﺷﺍ, ﺷﺎ ﺹﺹﺷﭖﺹﺷﺎ ﺷﺟﺷﺝﺷﭨﺷﭖﺷﺓﺷﺛﺷﺝﺷﺗ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﺍﺷﺏﺹﺹﺷﺓﺷﭦﺷﭖ; ﺹﺹ ﺹﺷﺑﺹﺷﺍﺹﺹﺹﺹ ﺹﺹﺷﭨﺷﺝﺷﺎﺷﺕﺹ ﺷﺟﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺑﺷﭦﺷﺕ ﺹﺷﺍﺷﺙﺷﺝﺷﭨﺹﺹﺷﺝﺷﺎ ﺷﺎﺹﺷﭨﺷﭖﺷﺑﺹﺹﺷﺎﺷﺕﺷﭖ ﺷﺛﺷﺍﺷﭨﺷﺕﺹﺷﺕﺹ ﺹﺷﭖﺷﺟﺷﭨﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺹﺷﭨﺷﭖﺷﺗﺹﺷﺍ ﺷﺝﺹ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﺑﺹﺷﭦﺹﺷﺝﺷﺎ ﺹﺷﺏﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺹ, ﺷﺎﺹﺷﺓﺹﺷﺎﺷﺍﺹﺹﺷﭖﺷﺏﺷﺝ ﺷﭦﺹﺷﺝﺷﺙﺷﭖ ﺹﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺟﺷﺝﺷﺎﺹﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺛﺹﺷﺗ ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺝﺷﺓﺷﺓﺷﺕﺷﺝﺷﺛﺷﺛﺹﺷﺗ ﺷﺕﺷﺓﺷﺛﺷﺝﺹ ﺷﭦﺷﺝﺷﺛﺹﺹﺹﺹﺷﭦﺹﺷﺕﺷﺎﺷﺛﺹﺹ ﺹﺷﭨﺷﭖﺷﺙﺷﭖﺷﺛﺹﺷﺝﺷﺎ ﺷﺛﺷﺍ ﺷﺎﺷﭖﺹﺹ ﺷﺛﺷﭖﺷﺗ ﺷﺟﺷﺍﺷﭨﺹﺷﺎﺷﭖ. ﺷ ﺹ ﺷﺝﺷﺑﺷﭖ ﺷﺝﺹﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺝﺹﺷﭦﺷﺕ ﺹﺹﺷﭦﺷﺕﺷﺓﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺍ, ﺷﺎ ﺷﺝﺷﺎﺷﺕﺹ ﺷﺝﺷﺑﺷﭖ ﺷﺕﺷﺙﺷﭖﺷﺛﺹﺷﭖﺷﺙﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺡ،ﺷﺟﺹﺹﺹﺹﺷﭦﺷﺍﺡﭨ, ﺷﺟﺷﺝ ﺷﺕﺷﺛﺷﺕﺹﺷﺕﺷﺍﺹﺷﺕﺷﺎﺷﭖ ﺷﺓﺷﺍﺷﺙﺷﭖﺹﺹﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺹ ﺷﺛﺷﺍﺹﺷﺍﺷﭨﺹﺷﺛﺷﺕﺷﭦﺷﺍ ﺷﺷﭖﺷﺛﺷﭖﺹﺷﺍﺷﭨﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺹﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺍ ﺷﺷ۰ ﺷ۰ﺷ۰ﺷ۰ﺷ ﺷﺍﺷﺑﺷﺙﺷﺕﺹﺷﺍﺷﭨﺷﺍ ﺷ. ﺷ. ﺷﺷﺙﺷﭖﺷﭨﺹﺷﭦﺷﺝ ﻗ ﺷﺟﺷﺝﺹﺹﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺷﭨﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭖﺷﺙ ﺷ۵ﺷ ﺷﺷﺷ۰ﺷ۰ ﺷﺕ ﺷ۰ﺷﺝﺷﺎﺷﺙﺷﺕﺷﺛﺷﺍ, ﺷﺎﺹﺷﭨﺷﺝ ﺷﺟﺹﺷﭖﺷﺑﺷﭨﺷﺝﺷﭘﺷﭖﺷﺛﺷﺝ ﺹﺷﺍﺷﺓﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺝﺹﺷﺍﺹﺹ ﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺹﺷﺗ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹ ﺷ۱ﺷﺷﺷ ﻗ۵ ﺷﺷﺑﺷﺙﺷﺕﺹﺷﺍﺷﭨ ﺷ. ﺷ. ﺷﺷﺙﺷﭖﺷﭨﺹﺷﭦﺷﺝ, ﺷﺑﺷﺝ ﺹﺹﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺓﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺷﺙﺷﺍﺷﭨ ﺷﺑﺷﺝﺷﭨﺷﭘﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺹ ﺷﺓﺷﺍﺷﺙﺷﭖﺹﺹﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺹ ﺷﺷ ﺷﺷﺷ۳ ﺷﺟﺷﺝ ﺷﺟﺹﺷﺝﺹﺷﺕﺷﺎﺷﺝﺷﭨﺷﺝﺷﺑﺷﺝﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺗ ﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺹﺷﺝﺷﺛﺷﭖ, ﺷﺝﺷﺛ ﺹﺹﺷﺎﺹﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺕﺷﺎﺷﺛﺷﺝ ﺹﺹﺷﺕﺹﺷﺍﺷﭨ, ﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺹﺹﺷﺎﺷﺝ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺹﺷﺛﺹﺹ ﺷﭦﺹﺷﭖﺷﺗﺹﺷﭖﺹﺷﺝﺷﺎ ﺷﺕ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺷﭖﺷﺎ ﺷﺎﺷﭖﺹﺷﺟﺷﺝﺷﭨﺷﭖﺷﺓﺷﺛﺷﺝﺷﺗ ﺹﺹﺷﺍﺹﺷﺝﺷﺗ ﺷﺏﺷﺝﺹﺹﺷﺑﺷﺍﺹﺹﺹﺷﺎﺷﭖﺷﺛﺷﺛﺹﺹ ﺹﺹﺷﭖﺷﺑﺹﺹﺷﺎ ﺷﺕ ﺹﺷﺝﺹﺹﺷﭖﺷﺑﺷﺝﺹﺷﺝﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭖﺷﺙ ﺷﭦﺷﺝﺷﭨﺷﺝﺹﺹﺷﺍﺷﭨﺹﺷﺛﺹﺹ ﺹﺹﺷﺕﺷﭨﺷﺕﺷﺗ ﺷﺎ ﺷﺛﺷﭖﺷﺛﺹﺷﭘﺷﺛﺷﺝﺷﺙ ﺷﺛﺷﺍﺷﺟﺹﺷﺍﺷﺎﺷﭨﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﺕﻗ۵ ﺷ ﺷﺑﺷﺝﺷﭨﺷﭘﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺷﺕ ﺷﺓﺷﺍﺷﺙﺷﺏﺷﭨﺷﺍﺷﺎﺷﭦﺷﺝﺷﺙﺷﺍ ﺷﺷﺷ۳, ﺷﺟﺷﺝ ﺷﺕﺷﺛﺷﺕﺹﺷﺕﺷﺍﺹﺷﺕﺷﺎﺷﭖ ﺷ. ﺷ. ﺷﺷﺙﺷﭖﺷﭨﺹﺷﭦﺷﺝ, ﺷﺎﺹﺷﭨﺷﺍ ﺹﺷﺍﺷﺓﺷﺎﺹﺹﺷﺛﺹﺹﺷﺍ ﺷﺛﺷﺍﺹﺹﺷﺛﺷﺝ-ﺷﺕﺹﺹﺷﭨﺷﭖﺷﺑﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺹﺷﭦﺷﺍﺹ ﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺝﺹﺷﺍ ﺷﺟﺷﺝ ﺹﺷﺝﺷﺓﺷﺑﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷﭦﺷﺝﺷﺙﺷﺟﺷﭨﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺗ ﺷﺟﺹﺷﺝﺹﺷﺕﺷﺎﺷﺝﺷﭨﺷﺝﺷﺑﺷﺝﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺗ ﺹﺷﺕﺹﺹﺷﭖﺷﺙﺹ, ﺷﺝﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺷﺛﺹﺷﺙ ﺷﭦﺷﺝﺷﺙﺷﺟﺷﺝﺷﺛﺷﭖﺷﺛﺹﺷﺝﺷﺙ ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺝﺹﺷﺝﺷﺗ ﺷﺑﺷﺝﺷﭨﺷﭘﺷﺛﺹ ﺷﺎﺹﺷﭨﺷﺕ ﺹﺹﺷﺍﺹﺹ ﺷﺟﺹﺷﺝﺹﺷﺕﺷﺎﺷﺝﺷﭨﺷﺝﺷﺑﺷﺝﺹﺷﺛﺹﺷﭖ ﺷﺎﺷﭖﺹﺹﺷﺝﺷﭨﺹﺹﺷﺝﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺹ, ﺹﺷﺝﺷﺓﺷﺑﺷﺍﺷﺎﺷﺍﺷﭖﺷﺙﺹﺷﭖ ﺷﺛﺷﺍ ﺷﺎﺷﺍﺷﺓﺷﭖ ﺷﺏﺹﺷﺍﺷﭘﺷﺑﺷﺍﺷﺛﺹﺷﭦﺷﺕﺹ ﺹﺹﺷﺑﺷﺝﺷﺎ. ﺷﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹ ﺹﺷﺍﺷﭦﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺎﺷﭖﺹﺹﺷﺝﺷﭨﺹﺹﺷﺝﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺷﺍ, ﺷﺛﺷﺍ ﺷﺎﺷﺍﺷﺓﺷﭖ ﺷﭦﺷﺝﺷﺛﺹﺷﭖﺷﺗﺷﺛﺷﭖﺹﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺷﺓﺷﺍ ﺷﺎﺹﺷﭨ ﺷﺛﺷﺍﺹﺷﺍﺹ ﺹﺷﺍﺷﺓﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺝﺹﺷﭦﺷﺝﺷﺗ ﺷﺎ ﺷﺝﺷﺑﺷﺛﺷﺝﺷﺙ ﺷﺕﺷﺓ ﺷ۵ﺷﺷ. ﺷﺟﺷﺝﺷﺑ ﺷﭦﺷﺝﺷﺑﺷﺝﺷﺎﺹﺷﺙ ﺷﺛﺷﺍﺷﺓﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺷﭖﺷﺙ ﺡ،ﺷ۴ﺷﺍﺷﭨﺷﺓﺷﺍﺷﺛﺡﭨﻗ۵ ﺷ ﺷﺍﺷﺟﺹﺷﭖﺷﭨﺷﭖ 1980 ﺷﺏﺷﺝﺷﺑﺷﺍ, ﺷﺏﺷﭨﺷﺍﺷﺎﺷﭦﺷﺝﺷﺙ ﺷﺷﺷ۳ ﺷ۰. ﺷ. ﺷﺷﺝﺹﺹﺷﭦﺷﺝﺷﺎ, ﺷﺎ ﺷﺝﺹﺷﭖﺹﺷﭖﺷﺑﺷﺛﺷﺝﺷﺗ ﺹﺷﺍﺷﺓ ﺹﺹﺷﺎﺷﭖﺹﺷﺑﺷﺕﺷﭨ ﺷ۱ﺷ۱ﺷ ﺷﺛﺷﺍ ﺹﺹﺷﭦﺷﺕﺷﺓﺷﺛﺷﺝﺷﭖ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺕﺹﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺷﭖ ﺷ۱ﺷﺷﺷ : ﺷﺎﺷﺝﺷﺑﺷﺝﺷﺕﺷﺓﺷﺙﺷﭖﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭖﺷﺙ ﺷﺛﺷﭖ ﺷﺎﺷﺝﺷﭨﺷﭖﺷﭖ 45 ﺹﺹﺹ. ﺹﺷﺝﺷﺛﺷﺛ; ﺷﺎﺷﺙﺷﭖﺹﺹﺷﺝ ﺷﭦﺷﺍﺹﺷﺍﺷﺟﺹﺷﭨﺹﺹ, ﺷﺑﺷﭨﺹ ﺷﺎﺷﺓﺷﭨﺹﺹﺷﺍ ﺷﺷﺷﭦ ﺷﺟﺹﺷﭖﺷﺑﺷﺟﺷﺝﺷﭨﺷﺍﺷﺏﺷﺍﺷﭨﺷﺝﺹﺹ ﺹﺷﺍﺹﺹﺷﺙﺷﺝﺹﺹﺷﭖﺹﺹ ﺹﺹﺷﺍﺷﺙﺷﺟﺷﭨﺷﺕﺷﺛﻗ۵ ﺷﺷﺷ ﺷﺷﺷ۳ ﺷﺝﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭨﺷﺕ ﺹﺹﺷﺝﺹ ﺷﺟﺹﺷﭖﺷﺑﺷﺎﺷﺍﺹﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺹﺷﺗ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹ ﺷﭦﺷﺍﺷﭦ ﺡ،ﺷﺛﺷﺍﺷﺕﺹ ﺹﺷﺑﺹﺷﺕﺷﺗ ﺷﺟﺷﺝ ﺹﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺛﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹ ﺹ ﺷﺟﺹﺷﭖﺷﺑﺹﺷﺑﺹﺹﺷﺕﺷﺙﺷﺕ ﺷﺛﺷﺍ 30 %ﺡﭨﻗ۵ ﺷ۱ﺷﭖﺷﺙ ﺷﺛﺷﭖ ﺷﺙﺷﭖﺷﺛﺷﭖﺷﭖ, ﺷﺟﺷﺝﺹﺹﺹﺷﺟﺷﺕﺷﭨﺷﺝ ﺹﺷﺍﺹﺷﺟﺷﺝﺹﺹﺷﭘﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭖ ﺷﺟﺹﺷﺕﺹﺹﺹﺷﺟﺷﺕﺹﺹ ﺷﭦ ﺷﺟﺷﺝﺷﺎﺹﺷﺝﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺙﺹ ﺹﺹﺷﭦﺷﺕﺷﺓﺷﺛﺷﺝﺷﺙﺹ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺕﺹﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺹ ﺡ،ﺷﺹﺹﺹﺹﺷﭦﺷﺍﺡﭨ ﺷﺎ ﺹﺷﺝﺷﺝﺹﺷﺎﺷﭖﺹﺹﺹﺷﺎﺷﺕﺷﺕ ﺹ ﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺹﺷﺙﺷﺕ ﺹﺹﺷﺎﺷﭖﺹﺷﭘﺷﺑﺹﺷﺛﺷﺛﺹﺷﺙﺷﺕ ﺷ۱ﺷ۱ﺷ. ﺷﺷﺓﺷﺛﺷﺍﺹﺷﺍﺷﭨﺹﺷﺛﺷﺝ, ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹ ﺡ،ﺷﺹﺹﺹﺹﺷﭦﺷﺍﺡﭨ ﺷﺎﺹﺷﭨ ﺷﺏﺷﭨﺷﺍﺷﺎﺷﺛﺹﺷﺗ ﺷﭦﺷﺝﺷﺛﺹﺹﺹﺹﺷﭦﺹﺷﺝﺹ ﺷ. ﺷ۳. ﺷﺷﺛﺷﺕﺷﭦﺷﭖﺷﭖﺷﺎ, ﺷﺏﺷﭨﺷﺍﺷﺎﺷﺛﺹﺷﺙ ﺷﺛﺷﺍﺷﺎﺷﭨﺹﺷﺑﺷﺍﺹﺹﺷﺕﺷﺙ ﺷﺝﺹ ﺷﺷﺷ۳ ﺷﺛﺷﺍ ﺷﺎﺹﺷﭖﺹ ﺹﺹﺷﺍﺷﺟﺷﺍﺹ ﺹﺷﺝﺷﺓﺷﺑﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺎﺷﭨﺹ ﺹﺷﺎﺷﭨﺹﺷﭨﺹﺹ ﺷﭦﺷﺍﺷﺟﺷﺕﺹﺷﺍﺷﺛ 2-ﺷﺏﺷﺝ ﺹﺷﺍﺷﺛﺷﺏﺷﺍ ﺷ. ﺷ. ﺷ۰ﺷﺙﺷﺕﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺎﻗ۵ ﺷﺷﺝ ﺷﺟﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺷﺑﺹ ﺷﺝﺹﺷﭦﺷﺍﺷﺓﺷﺍ ﺷﺝﺹ ﺷﭦﺷﺍﺹﺷﺍﺷﺟﺹﺷﭨﺹﺹﺷﺛﺹﺹ ﺹﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺗﺹﺹﺷﺎ ﺷﺛﺷﺍ ﺡ،ﺷﺟﺹﺹﺹﺹﺷﭦﺷﭖﺡﭨ, ﺷ۰. ﺷ. ﺷﺷﺝﺹﺹﺷﭦﺷﺝﺷﺎ ﺹﺷﭦﺷﺍﺷﺓﺷﺍﺷﭨ: ﺡ،ﺷﺹﺷﭨﺷﺕ ﺷﺙﺹ ﺷﺕﺹ ﺷﺟﺷﺝﺹﺷﺝﺷﺙ ﺷﺛﺷﭖ ﺹﺹﺹﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺷﺕﺷﺙ, ﺷﺕﺹﺹﺷﺝﺹﺷﺕﺹ ﺷﺛﺷﺍﺷﺙ ﺹﺹﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺛﺷﭖ ﺷﺟﺹﺷﺝﺹﺹﺷﺕﺹﺡﭨﻗ۵ ﺷﺷﺍﺹﺷﺍﺷﺟﺹﺷﭨﺹﺹﺷﺛﺷﺝﺷﭖ ﺹﺷﺍﺷﺓﺷﺏﺷﺝﺷﺛﺷﺛﺷﺝﺷﭖ ﺹﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺗﺹﺹﺷﺎﺷﺝ ﺷﺓﺷﺛﺷﺍﺹﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺷﺝ ﺷﺟﺷﺝﺷﺎﺹﺹﺷﺍﺷﭖﺹ ﺹﺷﭖﺷﺙﺷﺟ ﺷﺎﺷﺓﺷﭨﺹﺹﺷﺍ ﺷﺷﺷﭦ ﺷﺕ ﺷﺕﺹ ﺷﺎﺷﺝﺷﭖﺷﺎﺹﺹ ﺷﺛﺷﺍﺷﺏﺹﺹﺷﺓﺷﭦﺹ, ﺷﺝﺷﺎﺷﭖﺹﺷﺟﺷﭖﺹﺷﺕﺷﺎﺷﺍﺷﭖﺹ ﺷﺎﺷﺝﺷﺓﺷﺙﺷﺝﺷﭘﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺹ ﺷﺕﺹﺷﺟﺷﺝﺷﭨﺹﺷﺓﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷﺷﺷﭦ ﺷﺎ ﺹﺷﭨﺷﺝﺷﭘﺷﺛﺹﺹ ﺷﺟﺷﺝﺷﺏﺷﺝﺷﺑﺷﺛﺹﺹ ﺹﺹﺷﭨﺷﺝﺷﺎﺷﺕﺹﺹ (ﺷﺎﺷﺝﺷﭦﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺷﺗ ﺷﺎﺷﭖﺹﺷﭖﺹ, ﺷﭦﺷﺍﺹﺷﭦﺷﺍ, ﺷﺓﺷﺍﺷﭨﺷﺕﺷﺎﺷﺍﺷﭖﺷﺙﺷﺝﺹﺹﺹ), ﺷﺎﺷﺝﺷﺓﺷﺙﺷﺝﺷﭘﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺹ ﺷﺝﺷﺑﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺹﺷﭖﺷﺙﺷﭖﺷﺛﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺟﺹﺷﺕﺹﺷﺙﺷﺍ ﺷﺷﺷﭦ. ﺷﺷﺑﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺹﺷﭖﺷﺙﺷﭖﺷﺛﺷﺛﺷﺝ, ﺷﺎ ﺷﭦﺷﺍﺹﺷﭖﺹﺹﺷﺎﺷﭖ ﺷﺍﺷﭨﺹﺹﺷﭖﺹﺷﺛﺷﺍﺹﺷﺕﺷﺎﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺎﺷﺍﺹﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺹﺷﺍ, ﺷﺷﭖﺷﺛﺹﺹﺷﺍﺷﺎ ﺷﺷﺷ۳ (ﺷﺍﺷﺟﺷﺟﺷﺍﺹﺷﺍﺹ ﺷ. ﺷ. ﺷﺷﺙﺷﭖﺷﭨﺹﺷﭦﺷﺝ) ﺷﺛﺷﺍﺹﺷﺍﺷﭨ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﺑﺷﺎﺷﺕﺷﺏﺷﺍﺹﺹ ﺷﭦ ﺹﺷﭖﺷﺍﺷﭨﺷﺕﺷﺓﺷﺍﺹﺷﺕﺷﺕ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹ ﺷﺎﺷﭖﺹﺹﺷﺝﺷﭨﺹﺹﺷﺝﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺷﺍ ﺡ،ﺷ۴ﺷﺍﺷﭨﺷﺓﺷﺍﺷﺛﺡﭨ, ﺷﭦﺷﺍﺷﭦ ﺷﺝﺷﭘﺷﺕﺷﺑﺷﺍﺷﭨﺷﺝﺹﺹ ﻗ ﺷﺙﺷﭖﺷﺛﺷﭖﺷﭖ ﺹﺹﺹﺷﺑﺷﺝﺹﺷﺙﺷﭦﺷﺕﺷﺗ ﺷﺕ ﺷﺙﺷﭖﺷﺛﺷﭖﺷﭖ ﺷﺑﺷﺝﺹﺷﺝﺷﺏﺷﺝﺹﺹﺷﺝﺹﺹﺷﺕﺷﺗ ﺷﺟﺷﺝ ﺹﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺛﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹ ﺹ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺝﺷﺙ ﺡ،ﺷﺹﺹﺹﺹﺷﭦﺷﺍﺡﭨﻗ۵ ﺷﺹﺷﺕ ﺷﺛﺷﺍﺷﭨﺷﺕﺹﺷﺕﺷﺕ ﺷﭖﺷﺑﺷﺕﺷﺛﺹﺹﺷﺎﺷﭖﺷﺛﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺟﺷﺝﺹﺹﺹﺷﺝﺷﭖﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺹﺹﺷﺍﺷﺟﺷﭖﺷﭨﺹ, ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹ ﺡ،ﺷ۴ﺷﺍﺷﭨﺷﺓﺷﺍﺷﺛﺡﭨ ﺷﺛﺷﭖﺷﺕﺷﺓﺷﺎﺷﭖﺷﭘﺷﺛﺷﺝ ﺷﺓﺷﺍﺷﭦﺹﺹﺷﺎﺷﺍﺷﭨ ﺷﺎﺷﺝﺷﺓﺷﺙﺷﺝﺷﭘﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺹ ﺹﺷﭖﺷﺍﺷﭨﺷﺕﺷﺓﺷﺍﺹﺷﺕﺷﺕ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺍ ﺡ،ﺷﺹﺹﺹﺹﺷﭦﺷﺍﺡﭨﻗ۵ ﺷﺷﺑﺷﺛﺷﺍﺷﭦﺷﺝ, ﺷﺎ ﺹ ﺷﺝﺷﺑﺷﭖ ﺹﺷﺍﺷﺓﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺝﺹﺷﭦﺷﺕ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺍ ﺡ،ﺷ۴ﺷﺍﺷﭨﺷﺓﺷﺍﺷﺛﺡﭨ, ﺷﺝﺷﭦﺷﺍﺷﺓﺷﺍﺷﭨﺷﺝﺹﺹ, ﺹﺹﺷﺝ ﺷﺝﺹ ﺷﺏﺹﺷﺍﺷﭘﺷﺑﺷﺍﺷﺛﺹﺷﭦﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﭦﺷﺝﺷﺛﺹﺷﭖﺷﺗﺷﺛﺷﭖﺹﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺷﺓﺷﺍ, ﺷﺛﺷﺍ ﺷﺎﺷﺍﺷﺓﺷﭖ ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺝﺹﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺝﺷﺛ ﺹﺷﺍﺷﺓﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺍﺹﺹﺷﺎﺷﺍﺷﭨﺹﺹ, ﺷﺎ ﺷﭦﺷﺝﺷﺛﺹﺷﭖ ﺷﭦﺷﺝﺷﺛﺹﺷﺝﺷﺎ ﺷﺛﺷﺕﺹﺷﭖﺷﺏﺷﺝ ﺷﺛﺷﭖ ﺷﺝﺹﺹﺷﺍﺷﭨﺷﺝﺹﺹﻗ۵ ﺷﺹﺷﺍﺷﭦﺹﺷﺕﺹﺷﭖﺹﺷﭦﺷﺕ ﺹﺷﺝﺷﺓﺷﺑﺷﺍﺷﺎﺷﺍﺷﭨﺹﺹ ﺹﺷﺟﺷﭖﺹﺷﺕﺷﺍﺷﭨﺷﺕﺷﺓﺷﺕﺹﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺛﺹﺷﺗ ﺷﺎﺷﺝﺷﭖﺷﺛﺷﺛﺹﺷﺗ ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺎﺷﭨﺹ ﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﭦﺷﭨﺷﺍﺹﺹﺷﺍﻗ۵ ﺷ۰ﺹﺷﺝﺹﺷﺝﺷﺛﺷﺛﺷﺕﺷﭦﺷﺕ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺍ ﺡ،ﺷ۴ﺷﺍﺷﭨﺷﺓﺷﺍﺷﺛﺡﭨ ﺷﺛﺷﭖ ﺹﺹﺷﭨﺷﺕ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﺎﺷﭨﺷﭖﺷﺙﺹ ﺷﺝﺷﺎﺷﭖﺹﺷﺟﺷﭖﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷﺟﺹﺷﺕﺷﭦﺹﺹﺹﺷﺕﺹ ﺷﺎﺷﭖﺹﺹﺷﺝﺷﭨﺹﺹﺷﺝﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺷﭖﺷﺎ ﺷﺎ ﺷﺝﺷﭦﺷﭖﺷﺍﺷﺛﺷﭖ ﺷﺝﺹ ﺹﺷﺑﺷﺍﺹﺷﺝﺷﺎ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺹﺷﺕﺷﺕﻗ۵ ﺷ ﺹﺷﭖﺷﺓﺹﺷﭨﺹﺹﺷﺍﺹﺷﭖ, ﺷﺷﺕﺷﺛﺷﺕﺹﺹﺹ ﺷﺷﺎﺷﺝﺹﺷﺝﺷﺛﺹ ﺹﺷﭦﺷﭨﺷﺝﺷﺛﺷﺕﺷﭨﺹﺹ ﺷﭦ ﺹﺷﭖﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹ, ﺹﺹﺷﺝ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹ ﺡ،ﺷ۴ﺷﺍﺷﭨﺷﺓﺷﺍﺷﺛﺡﭨ ﺷﺛﺷﺕ ﺷﺎ ﺷﭦﺷﺝﺷﭖﺷﺗ ﺹﺹﺷﭖﺷﺟﺷﭖﺷﺛﺷﺕ ﺷﺛﺷﭖ ﺹﺷﺑﺷﺝﺷﺎﺷﭨﺷﭖﺹﺷﺎﺷﺝﺹﺹﺷﭖﺹ ﺹﺹﺷﭖﺷﺎﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺹﺷﺙ ﺷﺷﺷ۳ ﺷﺟﺷﺝ ﺷﭦﺹﺷﺕﺹﺷﭖﺹﺷﺕﺹﺷﺙ: ﺷﭘﺷﺕﺷﺎﺹﺹﺷﭖﺹﺹﺷﺕ, ﺹﺹﺷﺙﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺷﺕ ﺷﺕ ﺷﺎﺷﺝﺷﭖﺷﺎﺷﺝﺷﺗ ﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺗﺹﺷﺕﺷﺎﺷﺝﺹﺹﺷﺕ, ﺷﺕ ﺷﺟﺹﺷﺕﺷﭦﺷﺍﺷﺓﺷﺍﺷﭨ ﺷﺟﺹﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺍﺹﺷﺕﺹﺹ ﺷﺑﺷﺍﺷﭨﺹﺷﺛﺷﭖﺷﺗﺹﺷﺕﺷﭖ ﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺝﺹﺹ ﺷﺟﺷﺝ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺹ ﺡ،ﺷ۴ﺷﺍﺷﭨﺷﺓﺷﺍﺷﺛﺡﭨ, ﺷﺑﺷﺝﺷﺎﺷﭖﺷﺑﺷﭖﺷﺛﺷﺛﺹﺷﭖ ﺷﺑﺷﺝ ﺹﺹﺷﺍﺷﺑﺷﺕﺷﺕ ﺷﺓﺷﺍﺷﺎﺷﭖﺹﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹ ﺹﺷﭖﺹ ﺷﺛﺷﺕﺹﺷﭖﺹﺷﭦﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺍﻗ۵ ﺷﺷﺑﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺹﺷﭖﺷﺙﺷﭖﺷﺛﺷﺛﺷﺝ, ﺷﺷﺕﺷﺛﺷﺕﺹﺹﺹ ﺷﺷﺎﺷﺝﺹﺷﺝﺷﺛﺹ ﺷﺑﺷﺍﺷﭨ ﺹﺷﭦﺷﺍﺷﺓﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺷﭖ ﺷﺟﺷﺝ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺹ ﺡ،ﺷﺹﺹﺹﺹﺷﭦﺷﺍﺡﭨ: ﺡ،ﺷﺷﺍﺷﺟﺹﺷﭖﺹﺷﺕﺹﺹ ﺹﺷﺎﺷﭖﺷﭨﺷﺕﺹﺷﺕﺷﺎﺷﺍﺹﺹ ﺷﭖﺷﺏﺷﺝ ﺹﺷﺍﺷﺓﺷﺙﺷﭖﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷﺟﺷﺝ ﺹﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺛﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹ ﺹ ﺷ۱ﺷﺷﺷ ﺹﺷﺕﺷﺟﺷﺍ ﻗﺷﺷﺕﺷﭖﺷﺎﻗ, ﺷﺛﺷﺝ ﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺕﺹﺹ ﺹ ﺷﺛﺷﭖﺷﺝﺷﺎﺹ ﺷﺝﺷﺑﺷﺕﺷﺙﺹﺷﺙﺷﺕ ﺹﺹﺷﺝﺷﺎﺷﭖﺹﺹﺷﭖﺷﺛﺹﺹﺷﺎﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺹﺷﺙﺷﺕﺡﭨﻗ۵ ﺷﺷﭖﺹﺷﺝﺷﺙ 1981 ﺷﺏﺷﺝﺷﺑﺷﺍ, ﺷﺷﺕﺷﺛﺷﺕﺹﺹﺹ ﺷﺷﺎﺷﺝﺹﺷﺝﺷﺛﺹ ﺷ. ﺷ۳. ﺷ۲ﺹﺹﺷﺕﺷﺛﺷﺝﺷﺎ, ﺷﺎ ﺹ ﺷﺝﺷﺑﺷﭖ ﺹﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﺗ ﺡ،ﺷﺷﺍﺷﺟﺷﺍﺷﺑ-81ﺡﭨ ﺷﺟﺷﺝﺹﺷﭖﺹﺷﺕﺷﭨ ﺷ۱ﺷﺷﺷ ﺡ،ﺷﺷﺕﺷﭖﺷﺎﺡﭨ, ﺷﺏﺷﺑﺷﭖ ﺷﺓﺷﺍﺹﺷﭨﺹﺹﺷﺍﺷﭨ ﺷﺑﺷﺝﺷﭦﺷﭨﺷﺍﺷﺑﺹ ﺷﺝ ﺷﺎﺷﺝﺷﭖﺷﺎﺹﺹ ﺷﺎﺷﺝﺷﺓﺷﺙﺷﺝﺷﭘﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺹﺹ ﺹﺹﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺎﺷﭨﺹﻗ۵ ﺷﺕ ﺹﺷﺍﺷﺓﺹﺷﭖﺹﺷﺕﺷﭨ ﺹﺷﺎﺷﭖﺷﭨﺷﺕﺹﺷﺕﺹﺹ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺛﺷﺝﺷﭖ ﺷﺎﺷﺝﺷﺑﺷﺝﺷﺕﺷﺓﺷﺙﺷﭖﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭖ ﺡ،ﺷﺹﺹﺹﺹﺷﭦﺷﺍﺡﭨ ﺷﺛﺷﺍ 10 ﺹﺹﺹ. ﺹﺷﺝﺷﺛﺷﺛ. ﺷ ﺷﺕﺹﺷﭨﺷﭖ 1982 ﺷﺏﺷﺝﺷﺑﺷﺍ, ﺷﺎﺹﺷﭨ ﺹﺹﺷﺎﺷﭖﺹﺷﭘﺷﺑﺹﺷﺛ ﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺹﺷﺗ, ﺷﺛﺷﺍ ﺹﺹﺷﺝﺹ ﺹﺷﺍﺷﺓ ﻗ ﺷﺝﺷﭦﺷﺝﺷﺛﺹﺷﺍﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺹﺷﺗ ﺹﺷﭖﺹ ﺷﺛﺷﺕﺹﺷﭖﺹﺷﭦﺷﺕﺷﺗ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹ 11431.5 ﺡ،ﺷﺹﺹﺹﺹﺷﭦﺷﺍﺡﭨ ﺷﺎﺷﺝﺷﺑﺷﺝﺷﺕﺷﺓﺷﺙﺷﭖﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭖﺷﺙ 55 ﺹﺹﺹ. ﺹﺷﺝﺷﺛﺷﺛ. ﺷﺹﺷﺝﺹ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹ ﺹﺷﺎﺷﺕﺷﭨﺹﺹ ﺷﺓﺷﺛﺷﺍﺹﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺹﺷﺙ ﺹﺷﺍﺷﺏﺷﺝﺷﺙ ﺷﺎﺷﺟﺷﭖﺹﺹﺷﺑ ﺷﺎ ﺷﺑﺷﭖﺷﭨﺷﭖ ﺹﺷﺝﺷﺓﺷﺑﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷﺎ ﺷ۰ﺷ۰ﺷ۰ﺷ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﭖﺹﺹﺹﺷﺕﺹ ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺎﺷﭨﺷﭖﺷﺗ. ﺷ۱ﺷﺷﺷ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹ 11431.5, ﺷﺕﺷﺙﺷﭖﺷﭨ ﺹﺷﺛﺷﭖﺹﺷﺏﺷﺝﺹﺹﺹﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺷﭦﺹ ﺷﺍﺷﺛﺷﺍﺷﭨﺷﺝﺷﺏﺷﺕﺹﺷﺛﺹﺹ ﺷ۱ﺷﺷﺷ ﺹﺷﺕﺷﺟﺷﺍ ﺡ،ﺷﺷﺕﺷﭖﺷﺎﺡﭨ, ﺷﭦﺷﺝﺷﺛﺹﺹﺹﺹﺷﭦﺹﺷﺕﺷﺎﺷﺛﺷﺝ-ﺹﺷﺕﺷﭨﺷﺝﺷﺎﺹﺹ ﺹﺹ ﺷﭖﺷﺙﺹ ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺟﺹﺹﺷﺍ ﺡ،ﺷﺝﺹﺹﺷﺝﺷﺎﺡﭨ, ﺷﺍﺷﺛﺷﺍﺷﭨﺷﺝﺷﺏﺷﺕﺹﺷﺛﺹﺹ ﺷ۱ﺷﺷﺷ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹ 1143.4 ﺡ،ﺷﺷﺍﺷﭦﺹﺡﭨ, ﺷﺛﺷﺝ ﺷﺟﺹﺷﺕ ﺹﺹﺷﺝﺷﺙ, ﺷﺎﺹﺷﭨﺷﺕ ﺷﭦﺷﺍﺹﺷﺑﺷﺕﺷﺛﺷﺍﺷﭨﺹﺷﺛﺷﺝ ﺹﺷﭨﺹﺹﺹﺷﭖﺷﺛﺹ ﺷﺟﺷﺝﺷﺑﺷﺎﺷﺝﺷﺑﺷﺛﺷﺍﺹ ﺷﺕ ﺷﺛﺷﺍﺷﺑﺷﺎﺷﺝﺷﺑﺷﺛﺷﺍﺹ ﺷﭦﺷﺝﺷﺛﺹﺹﺹﺹﺷﭦﺹﺷﺕﺷﺝﺷﺛﺷﺛﺷﺍﺹ ﺷﺓﺷﺍﺹﺷﺕﺹﺷﺍ, ﺹﺷﺎﺷﭖﺷﭨﺷﺕﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺍ ﺷﺍﺷﺎﺹﺷﺝﺷﺛﺷﺝﺷﺙﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺹ, ﺷﺝﺹﺷﭨﺷﺕﺹﺷﺍﺷﭨﺹﺹ ﺷﺎﺷﺝﺷﭨﺷﭖﺷﭖ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺹﺷﺛﺹﺷﺙ ﺷﺍﺹﺹ ﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭦﺹﺹﺹﺷﺛﺹﺷﺙ ﺷﺕﺹﺷﺟﺷﺝﺷﭨﺷﺛﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭖﺷﺙ: ﺹﺷﭦﺷﺎﺷﺝﺷﺓﺷﺛﺷﺝﺷﺗ ﺷﺟﺷﺝﺷﭨﺹﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺗ ﺷﺟﺷﺍﺷﭨﺹﺷﺎﺷﺝﺷﺗ ﺹ ﺹﺹﺷﺍﺷﺙﺷﺟﺷﭨﺷﺕﺷﺛﺷﺝﺷﺙ, ﺷﺎﺷﺝﺹﺹﺷﺝﺷﺎﺹﺷﺙﺷﺕ ﺹﺷﺍﺷﺙﺷﺝﺷﭨﺹﺹﺷﺝﺷﺟﺷﺝﺷﺑﺹﺹﺷﺙﺷﺛﺷﺕﺷﭦﺷﺕ. ﺷﺷﺍﺹﺷﺍﺷﭨﺷﭨﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺷﺝ ﺹ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺛﺹﺷﺙﺷﺕ ﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺙﺷﺕ ﺷﺟﺷﺝ ﺷ۱ﺷﺷﺷ , ﺷﺎﺹﺷﭨ ﺷﺝﺹﺹﺹﺷﭖﺹﺹﺷﺎﺷﭨﺹﺷﺛ ﺹﺹﺷﺑ ﺷﺟﺷﺝﺷﺑﺷﺏﺷﺝﺹﺷﺝﺷﺎﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺹﺹ ﺷﺙﺷﭖﺹﺷﺝﺷﺟﺹﺷﺕﺹﺹﺷﺕﺷﺗ, ﺷﺎﺷﭦﺷﭨﺹﺹﺷﺍﺹﺹﺷﺕﺹ ﺹﺷﭖﺷﭦﺷﺝﺷﺛﺹﺹﺹﺹﺷﭦﺹﺷﺕﺹ ﺹﺹﺷﺍﺷﺟﺷﭖﺷﭨﺹ ﺷﺛﺷﺍ ﺷ۶ﺷﭖﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺙﺷﺝﺹﺹﺷﭦﺷﺝﺷﺙ ﺷﺓﺷﺍﺷﺎﺷﺝﺷﺑﺷﭖ ﺷﺎ ﺷﺷﺕﺷﭦﺷﺝﺷﭨﺷﺍﺷﭖﺷﺎﺷﭖ ﺷﺕ ﺷﺟﺷﺝﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺗﺷﭦﺹ ﺷﺎﺷﭖﺹﺷﭖﺷﺏﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺕﺹﺷﺟﺹﺹﺷﺍﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺷﺝ-ﺹﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﭦﺷﺝﺷﺙﺷﺟﺷﭨﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺍ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺹﺷﭖﺹ ﺷﺛﺷﺕﺹﺷﭖﺹﺷﭦﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺹﺹﺷﺑﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷﺎ ﺷﺹﺹﺷﺙﺹ, ﺹ ﺹﺹﺷﺍﺷﺙﺷﺟﺷﭨﺷﺕﺷﺛﺷﺝﺷﺙ, ﺷﺍﺹﺹﺷﺝﺹﺷﺕﺷﺛﺷﺕﺹﺹﺹﺷﺍﺷﺙﺷﺕ ﺷﺕ ﺷﭦﺷﺍﺹﺷﺍﺷﺟﺹﺷﭨﺹﺹﺷﺝﺷﺗﻗ۵ ﺷﺷﺍﺹﺷﺍﺷﺟﺹﺷﭨﺹﺹ ﺷﺟﺷﭨﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺹﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺷﭨﺷﺝﺹﺹ ﺷﺑﺷﺎﺷﭖ, ﺷﺛﺷﺝ ﺷﺎ ﺹﺷﭖﺷﺓﺹﺷﭨﺹﺹﺷﺍﺹﺷﭖ ﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺝﺹﺹ ﺷﺙﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝﺹﺷﺕﺹﺷﭨﺷﭖﺷﺛﺷﺛﺹﺹ ﺷﭦﺷﺝﺷﺙﺷﺕﺹﺹﺷﺕﺷﺗ, ﺹ ﺹﺹﺷﺍﺹﺹﺷﺕﺷﭖﺷﺙ ﺷﺍﺷﺑﺷﺙﺷﺕﺹﺷﺍﺷﭨﺷﺍ ﺷ. ﺷ. ﺷﺷﺙﺷﭖﺷﭨﺹﺷﭦﺷﺝ, ﺹﺷﺑﺷﺍﺷﭨﺷﺝﺹﺹ ﺷﺝﺹﺹﺹﺷﺝﺹﺹﺹ ﺹﺷﺝﺷﭨﺹﺷﭦﺷﺝ ﺷﺝﺷﺑﺷﺛﺹ, ﺷﺟﺷﺝﺹﺷﭦﺷﺝﺷﭨﺹﺷﭦﺹ ﺷﺎﺷﭖﺷﺓ ﺷﺛﺷﭖﺹ ﺷﺛﺷﭖﺷﺎﺷﺝﺷﺓﺷﺙﺷﺝﺷﭘﺷﺛﺷﺝ ﺷﺎﺹﺷﭨﺷﺝ ﺷﺝﺹﺹﺹﺷﭖﺹﺹﺷﺎﺷﺕﺹﺹ ﺷﺕﺹﺷﺟﺹﺹﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷﺍﺹﺹﺷﺝﺹﺷﺕﺷﺛﺷﺕﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺎ, ﺹﺷﺍﺷﭦ ﺷﭦﺷﺍﺷﭦ ﺹﺷﺝﺷﭨﺹﺷﭦﺷﺝ ﺷﺝﺷﺛﺷﺍ ﺷﺙﺷﺝﺷﺏﺷﭨﺷﺍ ﺹﺷﺍﺷﺓﺷﺝﺷﺏﺷﺛﺷﺍﺹﺹ ﺷﺏﺹﺹﺷﺓﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺷﺗ ﺷﺙﺷﺍﺷﭦﺷﭖﺹ ﺹﺷﺍﺷﺙﺷﺝﺷﭨﺹﺹﺷﺍ ﺷﺛﺷﺍ ﺷﺓﺷﭖﺷﺙﺷﭨﺷﭖ ﺷﺑﺷﺝ ﺷﺛﺷﭖﺷﺝﺷﺎﺹ ﺷﺝﺷﺑﺷﺕﺷﺙﺷﺝﺷﺗ ﺹﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺝﺹﺹﺷﺕ. ﺷﺷﭖﺹﺷﺝﺷﺙ 1982 ﺷﺏﺷﺝﺷﺑﺷﺍ ﻗ ﺹ ﺷﺛﺷﺍﺷﺓﺷﭖﺷﺙﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺹﺹﺷﺍﺷﺙﺷﺟﺷﭨﺷﺕﺷﺛﺷﺍ ﺷﺎﺹﺷﭨﺷﺕ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﺕﺷﺓﺷﺎﺷﭖﺷﺑﺷﭖﺷﺛﺹ ﺷﺟﺷﭖﺹﺷﺎﺹﺷﭖ ﺷﺎﺷﺓﺷﭨﺹﺹﺹ ﺷ۰ﺹ-27 ﺷﺕ ﺷﺷﺕﺷﺏ-29; ﺷ ﺹﺷﭖﺷﺛﺹﺹﺷﺎﺹﺷﭖ 1982 ﺷﺏﺷﺝﺷﺑﺷﺍ, ﺷﺛﺷﺍ ﺹﺷﺍﺷﺟﺷﭖﺷﭨﺹ ﺷﺎﺹﺷﭨﺷﺍ ﺹﺹﺹﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺷﭨﺷﭖﺷﺛﺷﺍ ﺷﺟﺷﭖﺹﺷﺎﺷﺍﺹ ﺹﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺕﺹ ﺷ۱ﺷﺷﺷ ﺡ،ﺷﺹﺹﺹﺹﺷﭦﺷﺍﺡﭨ; 22 ﺹﺷﭖﺷﺎﺹﺷﺍﺷﭨﺹ 1983 ﺷﺏﺷﺝﺷﺑﺷﺍ ﺹﺷﺝﺹﺹﺷﺝﺹﺷﭨﺷﺍﺹﺹ ﺷﺝﺹﺷﺕﺹﺷﺕﺷﺍﺷﭨﺹﺷﺛﺷﺍﺹ ﺷﺓﺷﺍﺷﭦﺷﭨﺷﺍﺷﺑﺷﭦﺷﺍ ﺷ۱ﺷﺷﺷ ﺹ ﺷﺟﺷﭖﺹﺷﺎﺷﺝﺷﺛﺷﺍﺹﺷﺍﺷﭨﺹﺷﺛﺹﺷﺙ ﺷﺛﺷﺍﺷﺓﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺷﭖﺷﺙ ﺡ،ﺷ ﺷﺕﺷﺏﺷﺍﺡﭨ. ﺷ 1983 ﺷﺏﺷﺝﺷﺑﺹ, ﺷﺎﺹﺷﭨﺷﺝ ﺷﺟﺹﺷﺕﺷﺛﺹﺹﺷﺝ ﺹﺷﭖﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭖ ﺷﺝ ﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺹﺹﺷﺎﺷﭖ ﺷﺎﺹﺷﺝﺹﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷ۱ﺷﺷﺷ ﺹﺷﺕﺷﺟﺷﺍ "ﺷ ﺷﺕﺷﺏﺷﺍ" (ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹ 1143.6) ﺡ،ﺷﺷﺍﺹﺹﺷﺏﺡﭨ, ﺷﺝﺹﺷﭨﺷﺕﺹﺷﺍﺹﺹﺷﭖﺷﺏﺷﺝﺹﺹ ﺹﺹﺷﺑﺷﺝﺷﺙ ﺹﺹﺷﺝﺷﺎﺷﭖﺹﺹﺷﭖﺷﺛﺹﺹﺷﺎﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺷﺗ. ﺷ۰ﺷﺝﺷﺓﺷﺑﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺷﭖ ﺷ۱ﺷﺷﺷ ﺡ،ﺷﺹﺹﺹﺹﺷﭦﺷﺍﺡﭨ ﺹﺷﺝﺷﺟﺹﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺷﭘﺷﺑﺷﺍﺷﭨﺷﺝﺹﺹ ﺷﺎﺷﺍﺷﭘﺷﺛﺹﺷﺙﺷﺕ ﺹﺹﺷﺍﺷﺟﺷﺍﺷﺙﺷﺕ ﺹﺷﺍﺷﺓﺷﺎﺷﺕﺹﺷﺕﺹ ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺎﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺗ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺹﺷﺕﺷﺕ: 1 ﺹﺷﭖﺷﺛﺹﺹﺷﺎﺹﺹ 1985 ﺷﺏﺷﺝﺷﺑﺷﺍ ﻗ ﺷﺟﺷﭖﺹﺷﺎﺷﺍﺹ ﺷﺟﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺑﺷﭦﺷﺍ ﺹﺷﺍﺷﺙﺷﺝﺷﭨﺹﺹﺷﺍ ﺷ۰ﺹ-27 ﺷﺛﺷﺍ ﺷﺍﺹﺹﺷﺝﺹﺷﺕﺷﺛﺷﺕﺹﺹﺹﺷﭖ; 1 ﺷﺛﺷﺝﺹﺷﺎﺹﺹ 1989 ﺷﺏﺷﺝﺷﺑﺷﺍ ﻗ ﺷﺟﺷﭖﺹﺷﺎﺹﺷﭖ ﺷﺟﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺑﺷﭦﺷﺕ ﺷﺕ ﺷﺎﺷﺓﺷﭨﺹﺹﺹ ﺹ ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺎﺷﭨﺹ ﺹﺷﺍﺷﺙﺷﺝﺷﭨﺹﺹﺷﺝﺷﺎ: ﺷ۰ﺹ-27 (ﺷ. ﺷﺹﺷﺏﺷﺍﺹﺹﺷﺎ), ﺷﺷﺕﺷ-29 (ﺷ۱. ﺷﺹﺷﺎﺷﺍﺷﭦﺷﺕﺹﺷﺝﺷﺎ) ﺷﺕ ﺷ۰ﺹ-25 (ﺷ. ﺷﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺎ).

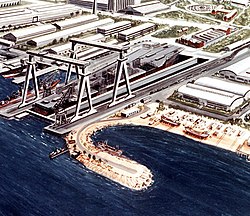

ﺷﺷ۱ﺷﺷﺷ ﺡ،ﺷ۲ﺷﭨﺹﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺹﺷﭦﺡﭨﺷ ﺷﺍﺷﺓﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺝﺹﺷﭦﺷﺍ ﺹﺹﺷﭘﺹﺷﭨﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﭖﺹﺹﺹﺷﭖﺷﺏﺷﺝ ﺷﭦﺹﺷﭖﺷﺗﺹﺷﭖﺹﺷﺍ ﺹ ﺷﺍﺹﺷﺝﺷﺙﺷﺛﺷﺝﺷﺗ ﺹﺷﺛﺷﭖﺹﺷﺏﺷﺝﺹﺹﺹﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺷﭦﺷﺝﺷﺗ (ﺷﺷ۱ﺷﺷﺷ ), ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹ 1143.7 ﺡ،ﺷ۲ﺷﭨﺹﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺹﺷﭦﺡﭨ, ﺷﺛﺷﺍﺹﺷﺍﺷﭨﺷﺍﺹﺹ ﺷﺎ ﺷﺷﭖﺷﺎﺹﺷﭦﺷﺝﺷﺙ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺛﺷﺝ-ﺷﭦﺷﺝﺷﺛﺹﺹﺹﺹﺷﭦﺹﺷﺝﺹﺹﺷﭦﺷﺝﺷﺙ ﺷﺎﺹﺹﺷﺝ ﺷﺎ 1984 ﺷﺏﺷﺝﺷﺑﺹ ﺷﺟﺷﺝﺷﺑ ﺹﺹﺷﭦﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺷﺑﺹﺹﺷﺎﺷﺝﺷﺙ ﺷ. ﺷ. ﺷﺷﭖﺷﭨﺷﺝﺷﺎﺷﺍ (ﺷﺟﺷﺝﺷﺓﺷﭘﺷﭖ ﺷﭖﺷﺏﺷﺝ ﺹﺷﺙﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭨ ﺷ؟. ﺷ. ﺷﺷﺍﺹﺹﺷﺝﺷﭨﺷﺝﺷﺙﺷﭖﺷﭖﺷﺎ). ﺷﺹﺷﺕ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺕﺹﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺷﺕ ﺹﺹﺷﺕﺹﺹﺷﺎﺷﺍﺷﭨﺹﺹ ﺷﺝﺷﺟﺹﺹ ﺹﺷﺍﺷﺓﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺝﺹﺷﭦﺷﺕ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺍ 1160. 11 ﺷﺕﺹﺷﺛﺹ 1986 ﺷﺏﺷﺝﺷﺑﺷﺍ ﺷﺷﭨﺷﺍﺷﺎﺷﺛﺷﺝﺷﭖ ﺹﺷﺟﺹﺷﺍﺷﺎﺷﭨﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭖ ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺎﺷﭨﺷﭖﺹﺹﺹﺷﺝﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷﺷﺷ۳ ﺷﺎﺹﺷﺑﺷﺍﺷﭨﺷﺝ ﺷ۶ﺷﭖﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺙﺷﺝﺹﺹﺷﭦﺷﺝﺷﺙﺹ ﺷﺓﺷﺍﺷﺎﺷﺝﺷﺑﺹ ﺷﺓﺷﺍﺷﭦﺷﺍﺷﺓ ﺷﺛﺷﺍ ﺷﺟﺷﺝﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺗﺷﭦﺹ ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺎﺷﭨﺹ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺍ 1143.7, ﺷﺑﺷﺝﺷﺏﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺹ ﺷﺛﺷﺍ ﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺹﺹﺷﺎﺷﺝ ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺝﺹﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺎﺹﺷﭨ ﺷﺓﺷﺍﺷﭦﺷﭨﺹﺹﺷﭖﺷﺛ 30 ﺷﺑﺷﭖﺷﭦﺷﺍﺷﺎﺹﺹ 1987 ﺷﺏﺷﺝﺷﺑﺷﺍ. 4 ﺷﺝﺷﭦﺹﺹﺷﺎﺹﺹ 1988 ﺷﺏﺷﺝﺷﺑﺷﺍ ﺷﺷ۱ﺷﺷﺷ ﺷﺟﺷﺝﺷﺑ ﺷﺛﺷﺍﺷﺓﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺷﭖﺷﺙ ﺡ،ﺷ۲ﺷﭨﺹﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺹﺷﭦﺡﭨ ﺷﺎﺹﺷﭨ ﺷﺓﺷﺍﺹﺷﺕﺹﺷﭨﺷﭖﺷﺛ ﺷﺎ ﺹﺷﺟﺷﺕﺹﺷﭦﺷﺕ ﺷﺷﺷ۳ ﺷ۰ﺷ۰ﺷ۰ﺷ . ﺷﺷﺏﺷﺝ ﺷﺝﺹﺷﺕﺹﺷﺕﺷﺍﺷﭨﺹﺷﺛﺷﺍﺹ ﺷﺓﺷﺍﺷﭦﺷﭨﺷﺍﺷﺑﺷﭦﺷﺍ ﺹﺷﺝﺹﺹﺷﺝﺹﺷﭨﺷﺍﺹﺹ 25 ﺷﺛﺷﺝﺹﺷﺎﺹﺹ 1988 ﺷﺏﺷﺝﺷﺑﺷﺍ ﺷﺛﺷﺍ ﺹﺹﺷﺍﺷﺟﺷﭖﺷﭨﺷﭖ ﺷ۶ﺷﭖﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺙﺷﺝﺹﺹﺷﭦﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺹﺹﺷﺑﺷﺝﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺓﺷﺍﺷﺎﺷﺝﺷﺑﺷﺍ, ﺹﺹﺷﺍﺷﺓﺹ ﺷﭘﺷﭖ ﺷﺟﺷﺝﺹﺷﭨﺷﭖ ﺹﺷﺟﺹﺹﺷﭦﺷﺍ ﺷﺛﺷﺍ ﺷﺎﺷﺝﺷﺑﺹ ﺷ۱ﺷﺷﺷ ﺹﺷﺕﺷﺟﺷﺍ ﺡ،ﺷ ﺷﺕﺷﺏﺷﺍﺡﭨ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹ 1143.6 ﺡ،ﺷﺷﺍﺹﺹﺷﺏﺡﭨ. ﺷﺹﺷﺕ ﺷﺓﺷﺍﺷﭦﺷﭨﺷﺍﺷﺑﺷﭦﺷﭖ ﺹﺹﺷﺝﺷﺕﺷﺙﺷﺝﺹﺹﺹ ﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺹﺹﺷﺎﺷﺍ ﺷﺎﺹﺷﭨﺷﺍ ﺷﺝﺷﺟﺹﺷﭖﺷﺑﺷﭖﺷﭨﺷﭖﺷﺛﺷﺍ ﺷﺎ 800 ﺷﺙﺷﺕﺷﭨﺷﭨﺷﺕﺷﺝﺷﺛﺷﺝﺷﺎ ﺹﺹﺷﺎﺷﭨﺷﭖﺷﺗ, ﺷﺍ ﺷﺝﺷﺎﺹﺷﺍﺹ ﺹﺹﺷﺝﺷﺕﺷﺙﺷﺝﺹﺹﺹ ﺹ ﺷﺎﺷﺝﺷﺝﺹﺹﺷﭘﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭖﺷﺙ ﺷﺕ ﺹﺷﺍﺹﺹ ﺷﺝﺷﺑﺷﺍﺷﺙﺷﺕ ﺷﺛﺷﺍ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺕﺹﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺷﭖ ﺹﺷﺝﺹﺹﺷﺍﺷﺎﺷﭨﺹﺷﭨﺷﺍ ﺷﭦﺷﺝﺷﭨﺷﺝﺹﺹﺷﺍﺷﭨﺹﺷﺛﺹﺹ ﺷﺟﺷﺝ ﺹﺷﭖﺷﺙ ﺷﺎﺹﺷﭖﺷﺙﺷﭖﺷﺛﺷﺍﺷﺙ ﺹﺹﺷﺙﺷﺙﺹ ﺷﺎ ﺷﺑﺷﺎﺷﺍ ﺷﺙﺷﺕﺷﭨﺷﭨﺷﺕﺷﺍﺹﺷﺑﺷﺍ ﺹﺷﺝﺷﺎﺷﭖﺹﺹﺷﭦﺷﺕﺹ ﺹﺹﺷﺎﺷﭨﺷﭖﺷﺗ. ﺷ۰ﺹﺷﺍﺷﺟﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺹﺷﺗ ﺷﺟﺷﭖﺹﺷﺕﺷﺝﺷﺑ ﺷﺝﺷﺟﺹﺷﭖﺷﺑﺷﭖﺷﭨﺹﺷﭨﺹﺹ ﺷﺎ 2,6 ﺷﺏﺷﺝﺷﺑﺷﺍ, ﺷﭦ ﺹﺷﺝﺷﺓﺷﺑﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺎﺷﭨﺹ ﺷﺎﺹﺷﭨﺷﺝ ﺷﺟﺷﺝﺷﺑﺷﭦﺷﭨﺹﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺝ ﺷﺝﺷﭦﺷﺝﺷﭨﺷﺝ 600 ﺷﺓﺷﺍﺷﺎﺷﺝﺷﺑﺷﺝﺷﺎ. ﺷ ﺷﺑﺷﭖﺷﭦﺷﺍﺷﺎﺹﺷﭖ 1995 ﺷﺏﺷﺝﺷﺑﺷﺍ ﺷﺷ۱ﺷﺷﺷ ﺡ،ﺷ۲ﺷﭨﺹﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺹﺷﭦﺡﭨ, ﺷﺏﺷﺝﺷﭨﺷﺝﺷﺎﺷﺛﺷﺝﺷﺗ ﺷﺎ ﺷﺟﺷﭨﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺹﺹﺷﭖﺷﺙﺷﺝﺷﺗ ﺹﺷﭖﺹﺷﺕﺷﺕ ﺷﺕﺷﺓ ﺹﺷﭖﺹﺹﺹﺹﺹ ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺎﺷﭨﺷﭖﺷﺗ, ﺷﺑﺷﺝﺷﭨﺷﭘﺷﭖﺷﺛ ﺷﺎﺹﺷﭨ ﺷﺎﺹﺹﺹﺷﺟﺷﺕﺹﺹ ﺷﺎ ﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺗ ﺷﺎ ﺷﭦﺷﺍﺹﺷﭖﺹﺹﺷﺎﺷﭖ ﺹﺷﭨﺷﺍﺷﺏﺷﺙﺷﺍﺷﺛﺷﺍ ﺷﺛﺷﺍﺷﺑﺷﺎﺷﺝﺷﺑﺷﺛﺹﺹ ﺹﺷﺕﺷﭨ ﺷﺷﺷ۳ ﺷ۰ﺷ۰ﺷ۰ﺷ . ﺷ۰ﺹﺹﺷﺝﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺹﺹﺷﺎﺷﺝ ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺎﺷﭨﺹ ﺹﺷﭨﺷﺝ ﺷﺕﺷﺛﺹﺷﭖﺷﺛﺹﺷﺕﺷﺎﺷﺛﺹﺷﺙﺷﺕ ﺹﺷﭖﺷﺙﺷﺟﺷﺍﺷﺙﺷﺕ: ﺷﭦ ﺹﺹﺷﭖﺷﺑﺷﺕﺷﺛﺷﭖ 1991 ﺷﺏﺷﺝﺷﺑﺷﺍ ﺷﺎﺹﺷﭨﺷﺕ ﺹﺹﺹﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺷﭨﺷﭖﺷﺛﺹ ﺷﭦﺷﺝﺷﺛﺹﺹﺹﺹﺷﭦﺹﺷﺕﺷﺕ ﺷﺝﺷﺎﺹﺷﭖﺷﺗ ﺷﺙﺷﺍﺹﺹﺷﺝﺷﺗ ﺷﺝﺷﭦﺷﺝﺷﭨﺷﺝ 27 000 ﺹ[1], ﺷﺍ ﺷﺏﺷﺝﺹﺷﺝﺷﺎﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺹ ﺷﺑﺷﺝﺷﺎﺷﭖﺷﺑﺷﭖﺷﺛﺷﺍ ﺷﺑﺷﺝ 18,3[2] ﺷﺟﺹﺷﺝﺹﺷﭖﺷﺛﺹﺷﺝﺷﺎ. 1 ﺷﺛﺷﺝﺹﺷﺎﺹﺹ 1991 ﺷﺏﺷﺝﺷﺑﺷﺍ ﺷﺷ۱ﺷﺷﺷ ﺡ،ﺷ۲ﺷﭨﺹﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺹﺷﭦﺡﭨ ﺷﺎﺹﺷﭨ ﺷﺕﺹﺷﭦﺷﭨﺹﺹﺷﭖﺷﺛ ﺷﺕﺷﺓ ﺹﺷﺝﺹﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺍ ﺷﺷﺷ۳, ﺹﺷﺕﺷﺛﺷﺍﺷﺛﺹﺷﺕﺹﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺷﭖ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺍ ﺷﺟﺹﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺍﺹﺷﺕﺷﭨﺷﺝﺹﺹ. ﺷﺷﭖﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺝﺹﺷﺝﺷﭖ ﺷﺎﺹﺷﭖﺷﺙﺹ ﺷﺓﺷﺍﺷﺎﺷﺝﺷﺑ ﺷﺛﺷﺍ ﺹﺷﺝﺷﺎﺹﺹﺷﺎﺷﭖﺷﺛﺷﺛﺹﺷﭖ ﺹﺹﺷﭖﺷﺑﺹﺹﺷﺎﺷﺍ ﺷﺎﺷﭖﺷﭨ ﺷﺙﺷﺝﺷﺛﺹﺷﺍﺷﭘ ﺷﺕ ﺹﺷﺎﺷﺝﺹﺷﭦﺹﻗ۵ ﺷ ﺷﺛﺷﺍﺹﺷﺍﺷﭨﺷﭖ 1992 ﺷﺏﺷﺝﺷﺑﺷﺍ, ﺷﺟﺷﺝﺹﺷﭨﺷﭖ ﺹﺷﺍﺹﺷﺟﺷﺍﺷﺑﺷﺍ ﺷ۰ﺷ۰ﺷ۰ﺷ , ﺹﺷﭨﺷﭖﺷﺛﺹ ﺷﺟﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺹﺹﺷﺎ ﺷﺝﺷﺎﺹﺷﺍﺷﺓﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺷﺎﺹﺷﺕﺹ ﺹﺹ ﺷﺏﺷﺝﺹﺹﺷﺑﺷﺍﺹﺹﺹﺷﺎ (ﺷ ﺷﺝﺹﺹﺷﺕﺷﺕ ﺷﺕ ﺷ۲ﺷﭦﺹﺷﺍﺷﺕﺷﺛﺹ) ﺷﺛﺷﭖ ﺷﺕﺷﺙﺷﭖﺷﭨﺷﺕ ﺷﭖﺷﺑﺷﺕﺷﺛﺷﺝﺷﺗ ﺷﺟﺷﺝﺷﺓﺷﺕﺹﺷﺕﺷﺕ ﺷﺝﺹﺷﺛﺷﺝﺹﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺷﺝ ﺹﺷﭖﺷﭨﺷﭖﺹﺷﺝﺷﺝﺷﺎﺹﺷﺍﺷﺓﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺷﺕ ﺷﺓﺷﺍﺷﺎﺷﭖﺹﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷﺟﺷﺝﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺗﺷﭦﺷﺕ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺷﺍﻗ۵ ﺷ ﺷﺝﺷﺑﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺷﺝﺹﺷﺝﺷﺛﺷﺛﺷﭖﺷﺙ ﺷﺟﺷﺝﺹﺹﺷﺑﺷﭦﺷﭖ, ﺷﺎﺷﭖﺷﺓ ﺹﺹﺹﺹﺷﺍ ﺷﺙﺷﺛﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹ ﺹﺷﺟﺷﭖﺹﺷﺕﺷﺍﺷﭨﺷﺕﺹﺹﺷﺝﺷﺎ ﺷﺷﺷ۳, ﺹﺷﺍﺹﺷﺟﺷﺝﺹﺹﺷﭘﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭖﺷﺙ ﻗ 69-ﺷ ﺷﺝﺹ 4 ﺹﺷﭖﺷﺎﺹﺷﺍﺷﭨﺹ 1992 ﺷﺏﺷﺝﺷﺑﺷﺍ, ﺷﺟﺷﺝﺷﺑﺷﺟﺷﺕﺹﺷﺍﺷﺛﺷﺛﺹﺷﺙ ﺷﺟﺷﭖﺹﺷﺎﺹﺷﺙ ﺷﺎﺷﺕﺹﺷﭖ-ﺷﺟﺹﺷﭖﺷﺙﺹﺷﭖﺹﺷﺝﺷﺙ ﺷ۲ﺷﭦﺹﺷﺍﺷﺕﺷﺛﺹ ﺷ. ﺷﺷﺍﺹﺷﺕﺷﭦﺷﺝﺷﺙ, ﺹ 5 ﺹﺷﭖﺷﺎﺹﺷﺍﺷﭨﺹ 1992 ﺷﺏﺷﺝﺷﺑﺷﺍ ﺷﺛﺷﺍﺹﺷﺍﺹﺷﺍ ﺹﺷﺍﺷﺓﺷﺑﺷﭖﺷﭨﺷﭦﺷﺍ ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺟﺹﺹﺷﺛﺹﺹ ﺷﭦﺷﺝﺷﺛﺹﺹﺹﺹﺷﭦﺹﺷﺕﺷﺗ ﺷﺷ۱ﺷﺷﺷﺷ ﺡ،ﺷ۲ﺷﭨﺹﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺹﺷﭦﺡﭨ. ﺷﺷﺍﺹﺹﺷﺍﺹﺹ ﺷﺛﺷﺍ ﺹﺹﺷﺕ ﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺝﺹﺹ ﺹﺷﺝﺹﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﭨﺷﺕ 80 % ﺷﺝﺹ ﺹﺹﺹﺷﺑﺷﺝﺹﺷﺙﺷﭦﺷﺝﺹﺹﺷﺕ ﺹﺷﺑﺷﭖﺷﭨﺷﺍﺷﺛﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ. ﺷ 29 ﺷﺝﺷﭦﺹﺹﺷﺎﺹﺹ 1992 ﺷﺏﺷﺝﺷﺑﺷﺍ ﺡ،ﺷﺛﺹﺷﭨﺷﭖﺷﺎﺷﺝﺷﺗﺡﭨ ﺹﺹﺷﺍﺷﺟﺷﭖﺷﭨﺹ ﺷﺎﺹﺷﭨ ﺹﺷﺎﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺷﺑﺷﭖﺷﺛ ﻗ 107 ﺷﺓﺷﺍﺷﭦﺷﺍﺷﺓ ﺷﺟﺷﭖﺹﺷﭖﺹﺹﺷﺍﺷﭨ ﺹﺹﺹﺷﭖﺹﺹﺷﺎﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺹﺹ[3]. ﺷﺹﺹﺷﺝﺹﺷﺕﺹ ﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺹﺹﺷﺎﺷﺍﺷ ﺷﺍﺷﺓﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺝﺹﺷﭦﺷﺍ ﺹﺹﺷﭘﺹﺷﭨﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﭖﺹﺹﺹﺷﭖﺷﺏﺷﺝ ﺷﭦﺹﺷﭖﺷﺗﺹﺷﭖﺹﺷﺍ ﺹ ﺷﺍﺹﺷﺝﺷﺙﺷﺛﺷﺝﺷﺗ ﺹﺷﺛﺷﭖﺹﺷﺏﺷﺝﺹﺹﺹﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺷﭦﺷﺝﺷﺗ (ﺷﺷ۱ﺷﺷﺷ ), ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹ 1143.7 ﺡ،ﺷ۲ﺷﭨﺹﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺹﺷﭦﺡﭨ, ﺷﺛﺷﺍﺹﺷﺍﺷﭨﺷﺍﺹﺹ ﺷﺎ ﺷﺷﭖﺷﺎﺹﺷﭦﺷﺝﺷﺙ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺛﺷﺝ-ﺷﭦﺷﺝﺷﺛﺹﺹﺹﺹﺷﭦﺹﺷﺝﺹﺹﺷﭦﺷﺝﺷﺙ ﺷﺎﺹﺹﺷﺝ ﺷﺎ 1984 ﺷﺏﺷﺝﺷﺑﺹ ﺷﺟﺷﺝﺷﺑ ﺹﺹﺷﭦﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺷﺑﺹﺹﺷﺎﺷﺝﺷﺙ ﺷ. ﺷ. ﺷﺷﭖﺷﭨﺷﺝﺷﺎﺷﺍ (ﺷﺟﺷﺝﺷﺓﺷﭘﺷﭖ ﺷﭖﺷﺏﺷﺝ ﺹﺷﺙﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭨ ﺷ؟. ﺷ. ﺷﺷﺍﺹﺹﺷﺝﺷﭨﺷﺝﺷﺙﺷﭖﺷﭖﺷﺎ). ﺷﺹﺷﺕ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺕﺹﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺷﺕ ﺹﺹﺷﺕﺹﺹﺷﺎﺷﺍﺷﭨﺹﺹ ﺷﺝﺷﺟﺹﺹ ﺹﺷﺍﺷﺓﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺝﺹﺷﭦﺷﺕ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺍ 1160. ﺷﺷ۱ﺷﺷﺷ ﺡ،ﺷ۲ﺷﭨﺹﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺹﺷﭦﺡﭨ ﺷﺟﺷﭨﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺹﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺷﭨﺹﺹ ﺷﺎ ﺷﭦﺷﺍﺹﺷﭖﺹﺹﺷﺎﺷﭖ ﺷﺏﺷﺝﺷﭨﺷﺝﺷﺎﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺎ ﺹﺷﭖﺹﺷﺕﺷﺕ ﺷﺕﺷﺓ ﺹﺷﭖﺹﺹﺹﺹﺹ ﺷﺝﺷﺑﺷﺛﺷﺝﺹﺷﺕﺷﺟﺷﺛﺹﺹ ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺎﺷﭨﺷﭖﺷﺗ ﺷﺕ ﺷﺑﺷﺝﺷﭨﺷﭘﺷﭖﺷﺛ ﺷﺎﺹﺷﭨ ﺹﺹﺷﺍﺹﺹ ﺹﺷﭨﺷﺍﺷﺏﺷﺙﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺷﺙ ﺷﺛﺷﺍﺷﺑﺷﺎﺷﺝﺷﺑﺷﺛﺹﺹ ﺹﺷﺕﺷﭨ ﺷﺷﺷ۳ ﺷ۰ﺷ۰ﺷ۰ﺷ . 11 ﺷﺕﺹﺷﺛﺹ 1986 ﺷﺏﺷﺝﺷﺑﺷﺍ ﺷﺷﭨﺷﺍﺷﺎﺷﺛﺷﺝﺷﭖ ﺹﺷﺟﺹﺷﺍﺷﺎﺷﭨﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭖ ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺎﺷﭨﺷﭖﺹﺹﺹﺷﺝﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷﺷﺷ۳ ﺷﺎﺹﺷﺑﺷﺍﺷﭨﺷﺝ ﺷ۶ﺷﭖﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺙﺷﺝﺹﺹﺷﭦﺷﺝﺷﺙﺹ ﺷﺓﺷﺍﺷﺎﺷﺝﺷﺑﺹ ﺷﺓﺷﺍﺷﭦﺷﺍﺷﺓ ﺷﺛﺷﺍ ﺷﺟﺷﺝﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺗﺷﭦﺹ ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺎﺷﭨﺹ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺍ 1143.7, ﺷﺑﺷﺝﺷﺏﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺹ ﺷﺛﺷﺍ ﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺹﺹﺷﺎﺷﺝ ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺝﺹﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺎﺹﺷﭨ ﺷﺓﺷﺍﺷﭦﺷﭨﺹﺹﺷﭖﺷﺛ 30 ﺷﺑﺷﭖﺷﭦﺷﺍﺷﺎﺹﺹ 1987 ﺷﺏﺷﺝﺷﺑﺷﺍ. 4 ﺷﺝﺷﭦﺹﺹﺷﺎﺹﺹ 1988 ﺷﺏﺷﺝﺷﺑﺷﺍ ﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺹﺷﺗ ﺷﺷ۱ﺷﺷﺷ ﺷﺟﺷﺝﺷﺑ ﺷﺛﺷﺍﺷﺓﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺷﭖﺷﺙ ﺡ،ﺷ۲ﺷﭨﺹﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺹﺷﭦﺡﭨ ﺷﺎﺹﺷﭨ ﺷﺓﺷﺍﺹﺷﺕﺹﺷﭨﺷﭖﺷﺛ ﺷﺎ ﺹﺷﺟﺷﺕﺹﺷﭦﺷﺕ ﺷﺷﺷ۳ ﺷ۰ﺷ۰ﺷ۰ﺷ . ﺷﺷﺏﺷﺝ ﺷﺝﺹﺷﺕﺹﺷﺕﺷﺍﺷﭨﺹﺷﺛﺷﺍﺹ ﺷﺓﺷﺍﺷﭦﺷﭨﺷﺍﺷﺑﺷﭦﺷﺍ ﺹﺷﺝﺹﺹﺷﺝﺹﺷﭨﺷﺍﺹﺹ 25 ﺷﺛﺷﺝﺹﺷﺎﺹﺹ 1988 ﺷﺏﺷﺝﺷﺑﺷﺍ ﺷﺛﺷﺍ ﺹﺹﺷﺍﺷﺟﺷﭖﺷﭨﺷﭖ ﺷ۶ﺷﭖﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺙﺷﺝﺹﺹﺷﭦﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺹﺹﺷﺑﺷﺝﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺓﺷﺍﺷﺎﺷﺝﺷﺑﺷﺍ, ﺹﺹﺷﺍﺷﺓﺹ ﺷﭘﺷﭖ ﺷﺟﺷﺝﺹﺷﭨﺷﭖ ﺹﺷﺟﺹﺹﺷﭦﺷﺍ ﺷﺛﺷﺍ ﺷﺎﺷﺝﺷﺑﺹ ﺷ۱ﺷﺷﺷ ﺹﺷﺕﺷﺟﺷﺍ ﺡ،ﺷ ﺷﺕﺷﺏﺷﺍﺡﭨ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹ 1143.6 ﺡ،ﺷﺷﺍﺹﺹﺷﺏﺡﭨ. ﺷﺹﺷﺕ ﺷﺓﺷﺍﺷﭦﺷﭨﺷﺍﺷﺑﺷﭦﺷﭖ ﺹﺹﺷﺝﺷﺕﺷﺙﺷﺝﺹﺹﺹ ﺷﺟﺷﺝﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺗﺷﭦﺷﺕ ﺷﺷ۱ﺷﺷﺷ ﺡ،ﺷ۲ﺷﭨﺹﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺹﺷﭦﺡﭨ ﺷﺝﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﺎﺷﺍﺷﭨﺷﺍﺹﺹ ﺷﺎ 800 ﺷﺙﺷﺕﺷﭨﺷﭨﺷﺕﺷﺝﺷﺛﺷﺝﺷﺎ ﺹﺹﺷﺎﺷﭨﺷﭖﺷﺗ, ﺷﺍ ﺷﺝﺷﺎﺹﺷﺍﺹ ﺹﺹﺷﺝﺷﺕﺷﺙﺷﺝﺹﺹﺹ ﺹ ﺷﺎﺷﺝﺷﺝﺹﺹﺷﭘﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭖﺷﺙ ﺷﺕ ﺹﺷﺍﺹﺹ ﺷﺝﺷﺑﺷﺍﺷﺙﺷﺕ ﺷﺛﺷﺍ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺕﺹﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺷﭖ ﺷﺝﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﺎﺷﺍﺷﭨﺷﺍﺹﺹ ﺷﺎ ﺷﺑﺷﺎﺷﺍ ﺷﺙﺷﺕﺷﭨﺷﭨﺷﺕﺷﺍﺹﺷﺑﺷﺍ ﺹﺷﺝﺷﺎﺷﭖﺹﺹﺷﭦﺷﺕﺹ ﺹﺹﺷﺎﺷﭨﺷﭖﺷﺗ (ﺷﭦﺷﺝﺷﭨﺷﺝﺹﺹﺷﺍﺷﭨﺹﺷﺛﺷﺍﺹ ﺷﺟﺷﺝ ﺹﺷﭖﺷﺙ ﺷﺎﺹﺷﭖﺷﺙﺷﭖﺷﺛﺷﺍﺷﺙ ﺹﺹﺷﺙﺷﺙﺷﺍ!!!). ﺷ۰ﺹﺷﺍﺷﺟﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺹﺷﺗ ﺷﺟﺷﭖﺹﺷﺕﺷﺝﺷﺑ ﺷﺝﺷﺟﺹﺷﭖﺷﺑﺷﭖﺷﭨﺹﺷﭨﺹﺹ ﺷﺎ 2,6 ﺷﺏﺷﺝﺷﺑﺷﺍ, ﺷﭦ ﺹﺷﺝﺷﺓﺷﺑﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺎﺷﭨﺹ ﺷﺎﺹﺷﭨﺷﺝ ﺷﺟﺷﺝﺷﺑﺷﭦﺷﭨﺹﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺝ ﺷﺝﺷﭦﺷﺝﺷﭨﺷﺝ 600 ﺷﺓﺷﺍﺷﺎﺷﺝﺷﺑﺷﺝﺷﺎ. ﺷ ﺷﺑﺷﭖﺷﭦﺷﺍﺷﺎﺹﺷﭖ 1995 ﺷﺏﺷﺝﺷﺑﺷﺍ ﺷﺏﺷﺝﺷﭨﺷﺝﺷﺎﺷﺛﺷﺝﺷﺗ ﺷﺍﺹﺷﺝﺷﺙﺷﺛﺹﺷﺗ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺹﺷﭖﺹ ﺡ،ﺷ۲ﺷﭨﺹﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺹﺷﭦﺡﭨ ﺷﺑﺷﺝﺷﭨﺷﭘﺷﭖﺷﺛ ﺷﺎﺹﺷﭨ ﺷﺎﺹﺹﺹﺷﺟﺷﺕﺹﺹ ﺷﺎ ﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺗ. ﺷﺷﺝﺷﺑ ﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺹﺹﺷﺎﺷﺝ ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺎﺷﭨﺷﭖﺷﺗ ﺷﺑﺷﺍﺷﺛﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺍ ﺷﺓﺷﺍﺷﺎﺷﺝﺷﺑ ﺷﺟﺹﺷﺕﺷﺝﺷﺎﺹﺹﺷﭨ ﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺹﺷﭖ 900-ﺹﺷﺝﺷﺛﺷﺛﺹﺷﭖ ﺷﭦﺹﺷﺍﺷﺛﺹ, ﺷﺎﺷﺕﺷﺑﺷﺝﺷﺕﺷﺓﺷﺙﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭨ ﺷﺟﺹﺷﭖﺷﭘﺷﺛﺷﺕﺷﭖ ﺷﺕ ﺷﺝﺷﺎﺹﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺕﺷﭨ ﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺹﺷﭖ ﺹﺷﭖﺹ ﺷﺛﺷﺝﺷﭨﺷﺝﺷﺏﺷﺕﺹﺷﭖﺹﺷﭦﺷﺕﺷﭖ ﺹﺹﺷﺍﺹﺹﺷﭦﺷﺕ. ﺷ۰ﺹﺹﺷﺝﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺹﺹﺷﺎﺷﺝ ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺎﺷﭨﺹ ﺹﺷﭨﺷﺝ ﺷﺕﺷﺛﺹﺷﭖﺷﺛﺹﺷﺕﺷﺎﺷﺛﺹﺷﺙﺷﺕ ﺹﺷﭖﺷﺙﺷﺟﺷﺍﺷﺙﺷﺕ: ﺷﭦ ﺹﺹﺷﭖﺷﺑﺷﺕﺷﺛﺷﭖ 1991 ﺷﺏﺷﺝﺷﺑﺷﺍ ﺷﺎﺹﺷﭨﺷﺕ ﺹﺹﺹﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺷﭨﺷﭖﺷﺛﺹ ﺷﭦﺷﺝﺷﺛﺹﺹﺹﺹﺷﭦﺹﺷﺕﺷﺕ ﺷﺝﺷﺎﺹﺷﭖﺷﺗ ﺷﺙﺷﺍﺹﺹﺷﺝﺷﺗ ﺷﺝﺷﭦﺷﺝﺷﭨﺷﺝ 27 000 ﺹ[1], ﺷﺍ ﺷﺏﺷﺝﺹﺷﺝﺷﺎﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺹ ﺷﺑﺷﺝﺷﺎﺷﭖﺷﺑﺷﭖﺷﺛﺷﺍ ﺷﺑﺷﺝ 18,3[2] ﺷﺟﺹﺷﺝﺹﺷﭖﺷﺛﺹﺷﺝﺷﺎﻗ۵ ﺷ ﺷﺝﺹﺷﭦﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺗ ﺷﺟﺷﭖﺹﺷﺍﺹﺷﺕ ﺹﺷﺍﺷﺓﺷﺎﺷﭖﺹﺷﺛﺹﺷﭨﺷﺍﺹﺹ ﺷﺍﺷﭦﺹﺷﺕﺷﺎﺷﺛﺷﺍﺹ ﺷﺑﺷﺕﺹﺷﭦﺹﺹﺹﺷﺕﺹ ﺹﺹﺷﺝﺹﺷﺝﺷﺛﺷﺛﺷﺕﺷﭦﺷﺝﺷﺎ ﺷﺕ ﺷﺟﺹﺷﺝﺹﺷﺕﺷﺎﺷﺛﺷﺕﺷﭦﺷﺝﺷﺎ ﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺹﺹﺷﺎﺷﺍ ﺷﺎ ﺷ۰ﺷ۰ﺷ۰ﺷ ﺷ۱ﺷﺷﺷ ﻗ۵ ﺷ ﺷﺝﺷﭦﺹﺹﺷﺎﺹﺷﭖ 1991 ﺷﺏﺷﺝﺷﺑﺷﺍ, ﺹﺷﭖﺹ ﺷﺛﺷﺕﺹﺷﭖﺹﺷﭦﺷﺍﺹ ﺷﺏﺷﺝﺹﺷﺝﺷﺎﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺹ ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺎﺷﭨﺹ ﺷﺟﺹﺷﺕﺷﺎﺷﭨﺷﺕﺷﺓﺷﺕﺷﭨﺷﺍﺹﺹ ﺷﭦ 20 %. 1 ﺷﺛﺷﺝﺹﺷﺎﺹﺹ 1991 ﺷﺏﺷﺝﺷﺑﺷﺍ ﺷﺷ۱ﺷﺷﺷ ﺡ،ﺷ۲ﺷﭨﺹﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺹﺷﭦﺡﭨ ﺷﺎﺹﺷﭨ ﺷﺕﺹﺷﭦﺷﭨﺹﺹﺷﭖﺷﺛ ﺷﺕﺷﺓ ﺹﺷﺝﺹﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺍ ﺷﺷﺷ۳???ﻗ۵, ﺹﺷﺕﺷﺛﺷﺍﺷﺛﺹﺷﺕﺹﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺷﭖ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺍ ﺷﺟﺹﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺍﺹﺷﺕﺷﭨﺷﺝﺹﺹ. ﺷﺷﭖﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺝﺹﺷﺝﺷﭖ ﺷﺎﺹﺷﭖﺷﺙﺹ ﺷﺓﺷﺍﺷﺎﺷﺝﺷﺑ ﺷﺛﺷﺍ ﺹﺷﺝﺷﺎﺹﺹﺷﺎﺷﭖﺷﺛﺷﺛﺹﺷﭖ ﺹﺹﺷﭖﺷﺑﺹﺹﺷﺎﺷﺍ ﺷﺎﺷﭖﺷﭨ ﺷﺙﺷﺝﺷﺛﺹﺷﺍﺷﭘ ﺷﺕ ﺹﺷﺎﺷﺝﺹﺷﭦﺹﻗ۵ ﺷ ﺷﭦﺷﺝﺷﺛﺹﺷﭖ ﺷﺛﺷﺝﺹﺷﺎﺹﺹ 1991 ﺷﺏﺷﺝﺷﺑﺷﺍ, ﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺹﺹﺷﺎﺷﺝ ﺷﺷ۱ﺷﺷﺷ ﺷﺝﺷﭦﺷﺝﺷﺛﺹﺷﺍﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺷﺝ ﺷﺝﺹﺹﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺷﺕﺷﭨﺷﺝﺹﺹﻗ۵ ﺷﺹﺷﺟﺷﺝﺷﭨﺷﺛﺷﭖﺷﺛﺷﺛﺹﺷﭖ ﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺝﺹﺹ ﺷﺝﺹﺷﭖﺷﺛﺷﭖﺷﺛﺹ ﺷﺎ 170ﺣﺓ180 ﺷﺙﺷﭨﺷﺛ ﺹﺹﺷﺎﺷﭨﺷﭖﺷﺗ, ﺷﺟﺷﺝ ﺷﭦﺹﺹﺹﺹ 1991 ﺷﺏﺷﺝﺷﺑﺷﺍﻗ۵ ﺷ ﺹﺷﭦﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺷﺑﺹﺹﺷﺎﺷﺝ ﺷﺷ ﺡ،ﺷ۶ﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺙﺷﺝﺹﺹﺷﭦﺷﺕﺷﺗ ﺷﺓﺷﺍﺷﺎﺷﺝﺷﺑﺡﭨ, ﺷﺎﺹﺹ ﺷﺎﺷﺝﺷﭨﺷﭖﺷﭖ ﺹﺷﭦﺷﭨﺷﺝﺷﺛﺹﺷﭨﺷﺝﺹﺹ ﺷﭦ ﺹﺷﭖﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷﭦﺷﺍﺷﭦ ﺷﺙﺷﺝﺷﭘﺷﺛﺷﺝ ﺷﺎﺹﺹﺹﺹﺷﭖﺷﭖ ﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺷﺑﺷﺕﺹﺹ ﺹﺹﺷﺍﺷﺟﺷﭖﺷﭨﺹ ﺷﺑﺷﭨﺹ ﺷﺓﺷﺍﺷﭦﺷﭨﺷﺍﺷﺑﺷﭦﺷﺕ ﺷﺛﺷﺍ ﺷﺛﺹﺷﺙ ﺷﺏﺷﺝﺷﭨﺷﺝﺷﺎﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺹﺷﺍﺷﺛﺷﭦﺷﭖﺹﺷﺍ-ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﺑﺹﺷﭦﺹﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺷﺓﺷﺍ ﺷﺑﺷﭨﺹ ﺷﺷﺝﺹﺷﺎﺷﭖﺷﺏﺷﺕﺷﺕ, ﺷﺛﺷﺍ ﺷﺝﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺷﺕ ﺹﺷﭘﺷﭖ ﺷﺟﺷﺝﺷﺑﺷﺟﺷﺕﺹﺷﺍﺷﺛﺷﺛﺹﺹ ﺷﭦﺷﺝﺷﺛﺹﺹﺷﺍﺷﭦﺹﺷﺝﺷﺎ ﺷﺛﺷﺍ ﺷﺟﺷﺝﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺗﺷﭦﺹ ﺹﺹﺹﺹ ﺹﺷﺍﺷﭦﺷﺕﺹ ﺹﺹﺷﺑﺷﺝﺷﺎ. ﺷ ﺷﺛﺷﺍﺹﺷﺍﺷﭨﺷﭖ 1992 ﺷﺏﺷﺝﺷﺑﺷﺍ, ﺷﺟﺷﺝﺹﺷﭨﺷﭖ ﺹﺷﺍﺹﺷﺟﺷﺍﺷﺑﺷﺍ ﺷ۰ﺷ۰ﺷ۰ﺷ ﺷﺕ ﺷ ﺷﺝﺹﺹﺷﺕﺹ, ﺷﺕ ﺷ۲ﺷﭦﺹﺷﺍﺷﺕﺷﺛﺷﺍ ﺷﺝﺷﭦﺷﺝﺷﺛﺹﺷﺍﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺷﺝ ﺷﺝﺹﺷﭦﺷﺍﺷﺓﺷﺍﺷﭨﺷﺕﺹﺹ ﺷﺑﺷﺍﺷﭨﺹﺷﺛﺷﭖﺷﺗﺹﺷﭖﺷﺏﺷﺝ ﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺹﺹﺷﺎﺷﺍ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺷﺍ. ﺷ ﺹﺷﺝﺷﺝﺹﺷﺎﺷﭖﺹﺹﺹﺷﺎﺷﺕﺷﺕ ﺹ ﺹﺷﺍﺹﺷﺟﺷﺝﺹﺹﺷﭘﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭖﺷﺙ ﻗ 69-ﺷ ﺷﺝﺹ 4 ﺹﺷﭖﺷﺎﺹﺷﺍﺷﭨﺹ 1992 ﺷﺏﺷﺝﺷﺑﺷﺍ, ﺷﺟﺷﺝﺷﺑﺷﺟﺷﺕﺹﺷﺍﺷﺛﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺟﺷﭖﺹﺷﺎﺹﺷﺙ ﺷﺎﺷﺕﺹﺷﭖ-ﺷﺟﺹﺷﭖﺷﺙﺹﺷﭖﺹﺷﺝﺷﺙ ﺷ۲ﺷﭦﺹﺷﺍﺷﺕﺷﺛﺹ ﺷ. ﺷﺷﺍﺹﺷﺕﺷﭦﺷﺝﺷﺙ, ﺹ 5 ﺹﺷﭖﺷﺎﺹﺷﺍﺷﭨﺹ 1992 ﺷﺏﺷﺝﺷﺑﺷﺍ ﺷﺛﺷﺍﺹﺷﺍﺹﺷﺍ ﺹﺷﺍﺷﺓﺷﺑﺷﭖﺷﭨﺷﭦﺷﺍ ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺟﺹﺹﺷﺛﺹﺹ ﺷﭦﺷﺝﺷﺛﺹﺹﺹﺹﺷﭦﺹﺷﺕﺷﺗ ﺷﺷ۱ﺷﺷﺷ ﺡ،ﺷ۲ﺷﭨﺹﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺹﺷﭦﺡﭨ. ﺷﺷﺍﺹﺹﺷﺍﺹﺹ ﺷﺛﺷﺍ ﺹﺷﺍﺷﺓﺷﺎﺷﺝﺹﺷﭦﺹ ﺹﺷﺝﺹﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﭨﺷﺕ 80 % ﺷﺝﺹ ﺹﺹﺹﺷﺑﺷﺝﺹﺷﺙﺷﭦﺷﺝﺹﺹﺷﺕ ﺹﺷﺑﺷﭖﺷﭨﺷﺍﺷﺛﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ. ﺷﺹﺷﭖﺷﺑﺷﺎﺷﺍﺹﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺹﺷﭖ ﺹﺷﺍﺹﺹﺹﺹﺹ ﺷﺟﺷﺝﺷﭦﺷﺍﺷﺓﺷﺍﺷﭨﺷﺕ, ﺹﺹﺷﺝ ﺷﺛﺷﺍ ﺹﺷﺍﺷﺓﺷﺎﺷﺝﺹﺷﭦﺹ ﺷﺷ۱ﺷﺷﺷ ﺹ ﺹﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺙ ﺷﺑﺷﭖﺷﺙﺷﺝﺷﺛﺹﺷﺍﺷﭘﺷﺍ ﺹﺹﺹﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺷﭨﺷﭖﺷﺛﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺹﺹﺷﺑﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺹ, ﺹﺷﺕﺹﺹﺷﭖﺷﺙ ﺷﺕ ﺹﺹﺹﺷﺎﺷﺝﺷﺟﺹﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺷﺑﺷﺝﺷﺎ, ﺹﺷﭦﺹﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺹﺹﺹﺹﺷﭖﺷﺗ ﺷﺎﺷﺕﺷﺝﺷﭨﺷﺝﺷﺏﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭦﺷﺝﺷﺗ ﺷﺓﺷﺍﺹﺷﺕﺹﺹ ﺷﺟﺷﺝﺹﺹﺷﭖﺷﺎﺹﺹﺹﺹﺹ ﺷﺓﺷﺍﺹﺹﺷﺍﺹﺹ ﺷﺎ ﺹﺷﺍﺷﺓﺷﺙﺷﭖﺹﺷﭖ ﺷﺑﺷﺝ 80 % ﺷﺝﺹ ﺷﺝﺷﺎﺹﺷﭖﺷﺗ ﺹﺹﺷﺝﺷﺕﺷﺙﺷﺝﺹﺹﺷﺕ ﺹﺷﭖﺷﭨﺷﺕﺷﭦﺷﺝﺷﺙ ﺷﺟﺷﺝﺹﺹﺹﺷﺝﺷﭖﺷﺛﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺎﺷﭨﺹ. ﺷ۰ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺝﺷﺟﺷﺍﺷﭨﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺷﺝﺷﭖ ﺹﺷﭖﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭖ ﺷﺝ ﺹﺷﺍﺷﺓﺷﺎﺷﺝﺹﺷﭦﺷﭖ ﺷ۱ﺷﺷﺷ ﺷﺎﺹﺷﭨﺷﺝ ﺷﺟﺹﺷﺕﺷﺛﺹﺹﺷﺝ ﺷﺟﺷﺝﺷﭨﺷﺕﺹﺷﺕﺹﺷﭖﺹﺷﭦﺷﺕﺷﺙ ﺹﺹﺷﭦﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺷﺑﺹﺹﺷﺎﺷﺝﺷﺙ ﺷ۲ﺷﭦﺹﺷﺍﺷﺕﺷﺛﺹ ﺷﺎ ﺷﺝﺷﺑﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺷﺝﺹﺷﺝﺷﺛﺷﺛﺷﭖﺷﺙ ﺷﺟﺷﺝﺹﺹﺷﺑﺷﭦﺷﭖ, ﺷﺎﺷﺝﺷﺟﺹﺷﭖﺷﭦﺷﺕ ﺷﺟﺹﺷﺝﺹﺷﭖﺹﺹﺷﺍﺷﺙ ﺷﺓﺷﺍﺷﭦﺷﺍﺷﺓﺹﺷﺕﺷﭦﺷﺍ ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺎﺷﭨﺹ ﻗ ﺷﺷﺷ۳ ﻗ ﺷﺕ ﺷﺝﺷﺎﺹﺷﺍﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷﭖﺷﺏﺷﺝ ﺷﭦ ﺷﺟﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺹﺹﺷﺎﺷﺍﺷﺙ ﺷ۲ﺷﭦﺹﺷﺍﺷﺕﺷﺛﺹ ﺷﺕ ﺷ ﺷﺝﺹﺹﺷﺕﺷﺕ ﺹ ﺷﺟﺹﺷﺝﺹﺹﺷﺎﺷﺝﺷﺗ ﺷﺝﺷﺎﺹﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺕﺷﺎﺷﺛﺷﺝ ﺷﺝﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹﺹ ﺷﺟﺷﺝﺹﺷﭨﺷﭖﺷﺑﺹﺹﺷﺎﺷﺕﺹ ﺷﺟﺷﺝﺷﺑﺷﺝﺷﺎﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺹﺷﭖﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹﻗ۵ ﺷﺷﺝ ﺷﺙﺷﺛﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹ ﺹﺷﺟﺷﭖﺹﺷﺕﺷﺍﺷﭨﺷﺕﺹﺹﺷﺝﺷﺎ ﺷﺷﺷ۳, ﺡ،ﺷﺎﺹﺹﺹﺹﺷﺍﺷﺑﺷﺍﺷﺛﺷﺛﺹﺷﺗﺡﭨ ﺡ،ﺷ۲ﺷﭨﺹﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺹﺷﭦﺡﭨ ﺷﺝﺷﺎﺷﭖﺹﺷﺍﺷﭨ ﺹﺹﺷﺍﺹﺹ ﺹﺷﺑﺷﺍﺹﺷﺛﺹﺷﺙ ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺎﺷﭨﺹﺷﺙﻗ۵ ﺷﺹﺹﺹﺷﺟﺷﭨﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭖ ﺹﺹﺷﭦﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺷﺑﺹﺹﺷﺎﺷﺍ ﺷ۲ﺷﭦﺹﺷﺍﺷﺕﺷﺛﺹ ﺷﺛﺷﺍ ﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺹﺷﺗ ﺹﺷﺍﺷﺙﺷﺝﺹﺹﺷﺝﺹﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺹﺷﺗ ﺷﺟﺷﺝﺷﭨﺷﺕﺹﺷﺕﺹﺷﭖﺹﺷﭦﺷﺕﺷﺗ ﺷﺟﺹﺹﺹ, ﺷﺎﺷﭖﺷﺓ ﺹﺹﺹﺹﺷﺍ ﺷﺏﺷﭖﺷﺝﺷﺟﺷﺝﺷﭨﺷﺕﺹﺷﺕﺹﺷﭖﺹﺷﭦﺷﺕﺹ ﺷﺕﺷﺛﺹﺷﭖﺹﺷﭖﺹﺷﺝﺷﺎ ﺷ ﺷﺝﺹﺹﺷﺕﺷﺕ, ﺹﺷﺝﺷﺓﺷﺑﺷﺍﺷﺎﺷﺍﺷﭨﺷﺝ ﺷﺝﺷﺎﺹﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺕﺷﺎﺷﺛﺹﺷﭖ ﺷﺟﺹﺷﭖﺷﺑﺷﺟﺷﺝﺹﺹﺷﭨﺷﭦﺷﺕ ﺷﺑﺷﭨﺹ ﺷﺛﺷﭖﺷﺕﺷﺓﺷﺎﺷﭖﺷﭘﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺎﺷﺝﺷﺓﺷﺎﺹﺷﺍﺹﺷﺍ, ﺷﺎ ﺷﺛﺷﭖﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺷﺓﺹﺷﺕﺷﺙﺷﺝﺷﺙ ﺷﺎﺹﺷﺑﺹﺹﺹﺷﭖﺷﺙ, ﺷﭦ ﺹﺷﺝﺷﺓﺷﺑﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺎﺷﭨﺷﭖﺷﺗ ﺷﺍﺷﺛﺷﺍﺷﭨﺷﺝﺷﺏﺷﺕﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﭦﺷﭨﺷﺍﺹﺹﺷﺍ ﺷﺛﺷﺍ ﺷ ﺷﺝﺹﺹﺷﺕﺷﺗﺹﺷﭦﺷﺕﺹ ﺷﺎﺷﭖﺹﺹﺹﺹ . ﺷ 29 ﺷﺝﺷﭦﺹﺹﺷﺎﺹﺹ 1992 ﺷﺏﺷﺝﺷﺑﺷﺍ ﺡ،ﺷﺛﺹﺷﭨﺷﭖﺷﺎﺷﺝﺷﺗﺡﭨ ﺹﺹﺷﺍﺷﺟﺷﭖﺷﭨﺹ ﺷﺎﺹﺷﭨ ﺷﺝﺹﺷﺎﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺷﭘﺷﺑﺹﺷﺛ ﻗ ﺷﺓﺷﺍﺷﭦﺷﺍﺷﺓ ﺷﺷﺷ۳ ﻗ 107 ﺷﺟﺷﭖﺹﺷﭖﺹﺹﺷﺍﺷﭨ ﺹﺹﺹﺷﭖﺹﺹﺷﺎﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺹﺹ[3].  ﺷﺟﺹ.1160 / ﺷﺟﺹ.1153 ﺡ،ﺷﺹﺷﭖﺷﭨﺡﭨﺷ 1969ﻗ1972 ﺷﺏ.ﺷﺏ. ﺷﺷﭖﺷﺎﺹﺷﭦﺷﺕﺷﺙ ﺷﺷﺷ (ﺷﺎﺹﺷﺎﺹﺷﭖﺷﭖ ﺷ۵ﺷﺷ-17) ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﺎﺷﭖﺷﺑﺷﭖﺷﺛﺷﺍ ﺷﺛﺷﺍﺹﺹﺷﺛﺷﺝ-ﺷﺕﺹﺹﺷﭨﺷﭖﺷﺑﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺹﺷﭦﺷﺍﺹ ﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺝﺹﺷﺍ (ﺷﺷﺷ ) ﺡ،ﺷﺹﺷﺑﺷﭖﺹﺡﭨ ﺷﺟﺷﺝ ﺷﺎﺷﺝﺷﭖﺷﺛﺷﺛﺷﺝ-ﺹﺷﭦﺷﺝﺷﺛﺷﺝﺷﺙﺷﺕﺹﺷﭖﺹﺷﭦﺷﺝﺷﺙﺹ ﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺹ ﺹﺷﺝﺷﺓﺷﺑﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷﺕ ﺹﺷﭦﺹﺷﺟﺷﭨﺹﺷﺍﺹﺷﺍﺹﺷﺕﺷﺕ ﺷﺍﺹﺷﺝﺷﺙﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺷﺍ ﺷﺟﺹ.1160. ﺷﺷﺍﺹﺹﺷﺛﺹﺷﺗ ﺹﺹﺷﭦﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺷﺑﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺹ ﻗ ﺷﭦﺷﺍﺷﺟﺷﺕﺹﺷﺍﺷﺛ 1-ﺷﺏﺷﺝ ﺹﺷﺍﺷﺛﺷﺏﺷﺍ ﺷ. ﺷ. ﺷﺷﺝﺹﺷﺕﺹﺷﺝﺷﺎ. ﺷﺷﺝﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺗﺷﭦﺹ ﺹﺷﭖﺹﺷﺕﺷﺕ ﺷﺕﺷﺓ 3-ﺹ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺷﭖﺷﺎ ﺷﺟﺹﺷﭖﺷﺑﺷﭨﺷﺍﺷﺏﺷﺍﺷﭨﺷﺝﺹﺹ ﺷﺎﺷﭖﺹﺹﺷﺕ ﺹ ﺷﺝﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕ 1973 ﺷﺏ. ﺷﺟﺷﺝ 1986 ﺷﺏ. ﺷﺷﺝﺹﺹﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺷﭨﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭖﺷﺙ ﺷ۰ﺷ ﺷ۰ﺷ۰ﺷ۰ﺷ ﺷﺝﺹ 01 ﺹﺷﭖﺷﺛﺹﺹﺷﺎﺹﺹ 1969 ﺷﺏ. ﺷﺟﺹﺷﭖﺷﺑﺷﺟﺷﺕﺹﺹﺷﺎﺷﺍﺷﭨﺷﺍﺹﺹ ﺹﺷﺍﺷﺓﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺝﺹﺷﭦﺷﺍ ﺷﺍﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺍ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺷﺍ ﺷﺟﺹ.1160 ﺷﺕ ﺷﺍﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺝﺷﺎ ﺷﺟﺷﺍﺷﭨﺹﺷﺎﺷﺛﺹﺹ ﺹﺷﺍﺷﺙﺷﺝﺷﭨﺷﭖﺹﺷﺝﺷﺎ. ﺷﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹ ﺷﺍﺷﺎﺹﺷﺝﺷﺙﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺷﺍ ﺷﺟﺹ.1160 ﺡ،ﺷﺹﺷﭖﺷﭨﺡﭨ ﺹﺷﺍﺷﺓﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺛ ﺷﺎ 1971ﻗ1972 ﺷﺏﺷﺏ. ﺷﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺎﺷﭨﺹ ﺷﺟﺹﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺍﺹﺹﺷﺎﺷﺍﺷﭨﺹﺹ ﺷﺷﭖﺷﺎﺹﺷﭦﺷﺕﺷﺙ ﺷﺷﺷ ﺷﺟﺷﺝ ﺷ۱ﺷ۱ﺷ ﺷﺷﺷ۳ ﺷﺑﺷﭨﺹ ﺷﺎﺷﭦﺷﭨﺹﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷﺎ ﺷﺟﺷﭨﺷﺍﺷﺛ ﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺹﺹﺷﺎﺷﺍ ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺎﺷﭨﺷﭖﺷﺗ ﺷﺎ 1971ﻗ1980 ﺷﺏ.ﺷﺏ. ﺷﺷﭨﺷﺍﺷﺎﺷﺛﺹﺷﺗ ﺷﭦﺷﺝﺷﺛﺹﺹﺹﺹﺷﭦﺹﺷﺝﺹ ﻗ ﺷ. ﺷ. ﺷﺷﺝﺹﺷﺕﺷﺛ. ﺷﺹﺹﺷﭨﺷﭖﺷﺑﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺷﭨﺷﺕﺹﺹ ﺷﺎﺷﺝﺹﺷﭖﺷﺙﺹ ﺷﺎﺷﺍﺹﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺹﺷﺝﺷﺎ ﺷﭦﺷﺝﺷﺙﺷﺟﺷﺝﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺷﭦﺷﺕ ﺹ ﺹﺷﺍﺷﺓﺷﺛﺹﺷﺙ ﺹﺷﺝﺹﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺝﺷﺙ ﺷﺎﺷﺝﺷﺝﺹﺹﺷﭘﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹ, ﺹﺷﺍﺷﺓﺷﺛﺹﺷﺙﺷﺕ ﺹﺷﺕﺷﺟﺷﺍﺷﺙﺷﺕ ﺷﺷﺷ۲ ﺷﺕ ﺷﺎﺷﺝﺷﺑﺷﺝﺷﺕﺷﺓﺷﺙﺷﭖﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭖﺷﺙ ﺷﺝﺹ 40000 ﺷﺑﺷﺝ 100000 ﺹﺷﺝﺷﺛﺷﺛ (ﺷﺛﺷﺍﺷﺕﺷﺎﺷﺝﺷﭨﺷﭖﺷﭖ ﺷﺟﺷﺝﺷﭨﺷﺛﺹﺷﺗ ﺷﺎﺷﺍﺹﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺹ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺍ ﻗ 80000 ﺹ). ﺷ ﺹﺷﺍﺷﺙﺷﭦﺷﺍﺹ ﺷﺟﺹ.1160 ﺷﺎﺹﺷﺟﺷﺝﺷﭨﺷﺛﺷﭖﺷﺛﺹ ﺷﺍﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺹ ﺷﭦﺷﺍﺹﺷﺍﺷﺟﺹﺷﭨﺹﺹﺹ, ﺷﺍﺹﺹﺷﺝﺹﺷﺕﺷﺛﺷﺕﺹﺷﭖﺹﺷﺍ ﺷﺕ ﺷﺍﺷﺎﺷﺍﺹﺷﺕﺷﺗﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺎﺷﺍﺹﺹﺷﭖﺹﺷﺍ. ﺷﺷﺝ ﺷﺍﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺹ ﺷﺎﺹﺷﺟﺹﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺝ ﺷﺎﺷﺝﺷﭨﺷﭖﺷﭖ 900 ﺷﺑﺷﺝﺷﭦﺹﺷﺙﺷﭖﺷﺛﺹﺷﺝﺷﺎ, ﺷﺝﺹﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺛﺷﺝ ﺷﺎﺷﺓﺷﺍﺷﺕﺷﺙﺷﺝﺷﺑﺷﭖﺷﺗﺹﺹﺷﺎﺷﺕﺷﭖ ﺹﺷﺝ ﺹﺷﺙﺷﭖﺷﭘﺷﺛﺷﺕﺷﭦﺷﺍﺷﺙﺷﺕ. ﺷﺹﺷﭖﺷﺑﺷﺟﺷﺝﺷﺏﺷﺍﺷﭨﺷﺍﺷﭨﺷﺝﺹﺹ, ﺹﺹﺷﺝ ﺷﺟﺹﺷﺕ ﺷﺛﺷﺍﺹﺷﺍﺷﭨﺷﭖ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺕﺹﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷﺟﺹ.1160 ﺷﺎ 1973 ﺷﺏ. ﺷﺟﺷﭖﺹﺷﺎﺹﺷﺗ ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺎﺷﭨﺹ ﺷﺙﺷﺝﺷﺏ ﺷﺎﺷﺝﺷﺗﺹﺷﺕ ﺷﺎ ﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺗ ﺷﺎ 1981 ﺷﺏ. ﺷﺷﺑﺷﺛﺷﺍﺷﭦﺷﺝ, ﺷﺟﺷﺝ ﺹﺷﭖﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷ. ﺷ۳. ﺷ۲ﺹﺹﺷﺕﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺷﺍ ﺹﺷﺍﺷﺓﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺝﺹﺷﭦﺷﺍ ﺷﺟﺹ.1160 ﺷﺎﺹﺷﭨﺷﺍ ﺷﺟﺹﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺍﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺍ ﺷﺎ ﺷﺟﺷﺝﺷﭨﺹﺷﺓﺹ ﺹﺷﺍﺷﺓﺷﺎﺷﺕﺹﺷﺕﺹ ﺷﺟﺹ.1143 ﻗ ﺷﺟﺹ.1143ﺷ ﺹ ﺹﺷﺍﺷﺙﺷﺝﺷﭨﺷﭖﺹﺷﺍﺷﺙﺷﺕ ﺷﺷﺷ ﺷﺁﺷﭦ-36ﺷﺷ ﺷﺕ ﺷﺎﺷﭖﺹﺹﺷﺝﺷﭨﺷﭖﺹﺷﺍﺷﺙﺷﺕ ﺷﺷﺍ-252. ﺷﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺹ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﭖﺹﺹﺹﺷﺕﺹ ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺎﺷﭨﺷﭖﺷﺗ ﺷﺷﭖﺷﺎﺹﺷﭦﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺷﺷ ﺷ 1973ﻗ1977 ﺷﺏ.ﺷﺏ. ﺹ ﺷﺕﺹﺷﺟﺷﺝﺷﭨﺹﺷﺓﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺷﭖﺷﺙ ﺷﺛﺷﺍﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺝﺹﺷﺝﺷﭦ ﺷﺟﺷﺝ ﺷﺟﺹ.1160 ﺷﺎﺹﺷﭨ ﺹﺷﺝﺷﺓﺷﺑﺷﺍﺷﺛ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹ ﺷﺎﺷﺝﺷﭨﺹﺹﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﭦﺹﺷﭖﺷﺗﺹﺷﭖﺹﺷﺍ ﺹ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺹﺷﺕﺷﺝﺷﺛﺷﺛﺹﺷﺙ ﺷﺎﺷﺝﺷﺝﺹﺹﺷﭘﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭖﺷﺙ ﺷﺟﺹ.1153 (ﺷﺏﺷﭨﺷﺍﺷﺎﺷﺛﺹﺷﺗ ﺷﭦﺷﺝﺷﺛﺹﺹﺹﺹﺷﭦﺹﺷﺝﺹ ﻗ ﺷ. ﺷ۳. ﺷﺷﺛﺷﺕﺷﭦﺷﭖﺷﭖﺷﺎ). ﺷ۱ﺷﭖﺹ ﺷﺟﺹﺷﭖﺷﺑﺷﭨﺷﺝﺷﭘﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭖ, ﺹﺹﺷﭦﺷﺕﺷﺓﺷﺛﺹﺷﺗ ﺷﺕ ﺹﺷﭖﺹ ﺷﺛﺷﺕﺹﺷﭖﺹﺷﭦﺷﺕﺷﺗ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺹ ﺷﺎﺹﺷﭨﺷﺕ ﺷﺎﺹﺷﺟﺷﺝﺷﭨﺷﺛﺷﭖﺷﺛﺹ ﺷﺷﭖﺷﺎﺹﺷﭦﺷﺕﺷﺙ ﺷﺷﺷ. ﺷﺷﭖﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺗ 1976 ﺷﺏ. ﺷﺟﺹﺷﺕﺷﺛﺹﺹﺷﺝ ﺷﺟﺷﺝﺹﺹﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺷﭨﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭖ ﺷ۰ﺷ ﺷ۰ﺷ۰ﺷ۰ﺷ ﺷﺛﺷﺍ ﺷﺎﺷﺍﺷﺓﺷﭖ ﺹﺷﭖﺹ ﺷﺟﺹﺷﭖﺷﺑﺷﭨﺷﺝﺷﭘﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷﺷﺷﺷ ﺷﺟﺹﺷﺕﺹﺹﺹﺷﺟﺷﺕﺹﺹ ﺷﭦ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺕﺹﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷﺕ ﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺹﺹﺷﺎﺹ ﺷﺑﺷﺎﺹﺹ ﺷﭦﺹﺷﭖﺷﺗﺹﺷﭖﺹﺷﺝﺷﺎ ﺷﺟﺹ.1153 ﺹ ﺷﺍﺹﺷﺝﺷﺙﺷﺛﺹﺷﺙﺷﺕ ﺷﺷﺷ۲. ﺷﺷﺍ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺷﭖ ﺷﺟﺹﺷﭖﺷﺑﺷﺟﺷﺝﺷﭨﺷﺍﺷﺏﺷﺍﺷﭨﺷﺝﺹﺹ ﺷﺕﺹﺷﺟﺷﺝﺷﭨﺹﺷﺓﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺷﭖ ﺷﭦﺷﺍﺹﺷﺍﺷﺟﺹﺷﭨﺹﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺹﺹﺷﺍﺹﺹﺷﺍ ﺷﺕ ﺷﭨﺷﭖﺷﺏﺷﭦﺷﺕﺹ ﺹﺷﺍﺷﺙﺷﺝﺷﭨﺷﭖﺹﺷﺝﺷﺎ (ﺷﺎ ﺷﺟﺷﭖﺹﺹﺷﺟﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺕﺷﺎﺷﭖ ﻗ ﺷ۰ﺹ-27ﺷ). ﺷﺹﺷﭖﺷﺏﺷﺝ ﺷﺟﺹﺷﭖﺷﺑﺷﺟﺷﺝﺷﭨﺷﺍﺷﺏﺷﺍﺷﭨﺷﺝﺹﺹ 50 ﺹﺷﺍﺷﺙﺷﺝﺷﭨﺷﭖﺹﺷﺝﺷﺎ ﺷﺎ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﭦﺹﺹﺷﭨﺷﭖ, ﺷﺛﺷﭖﺹﺷﭦﺷﺝﺷﭨﺹﺷﭦﺷﺝ ﺷﺟﺹﺹﺷﭦﺷﺝﺷﺎﺹﺹ ﺹﺹﺹﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺷﭦ ﺷﺷﺷ , ﺷﺎﺷﺝﺷﺑﺷﺝﺷﺕﺷﺓﺷﺙﺷﭖﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭖ 70000 ﺹﺷﺝﺷﺛﺷﺛ. ﺷﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺕﺹﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺷﭖ ﺷﺕ ﺹﺷﺝﺷﺓﺷﺑﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺷﭖ ﺹﺷﺟﺷﭖﺹﺷﺕﺷﺍﺷﭨﺹﺷﺛﺹﺹ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺹﺷﺕﺷﺝﺷﺛﺷﺛﺹﺹ ﺹﺷﭖﺹ ﺷﺛﺷﺕﺹﺷﭖﺹﺷﭦﺷﺕﺹ ﺹﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺗﺹﺹﺷﺎ (ﺷﭦﺷﺍﺹﺷﺍﺷﺟﺹﺷﭨﺹﺹﺷﺍ, ﺷﺍﺹﺹﺷﺝﺹﺷﺕﺷﺛﺷﺕﺹﺷﭖﺹ, ﺷﺍﺷﺎﺷﺍﺹﺷﺕﺷﺗﺷﺛﺷﺍﺹ ﺹﺷﭖﺹﺹ) ﺷﺟﺷﺝﺹﺹﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺝ ﺷﺹﺷﺝﺷﭨﺷﭖﺹﺷﺍﺹﺹﺷﭦﺷﺝﺷﺙﺹ ﺷﺓﺷﺍﺷﺎﺷﺝﺷﺑﺹ ﺷﺷﺕﺷﺛﺹﺹﺷﺑﺷﺟﺹﺷﺝﺷﺙﺷﺍ (ﺷﺏﺷﭨﺷﺍﺷﺎﺷﺛﺹﺷﺗ ﺷﭦﺷﺝﺷﺛﺹﺹﺹﺹﺷﭦﺹﺷﺝﺹ ﻗ ﺷ. ﺷ. ﺷﺹﺷﭨﺷﺏﺷﺍﺷﭦﺷﺝﺷﺎ). ﺷﺷﺍﺷﭦﺷﭨﺷﺍﺷﺑﺷﭦﺷﺍ ﺷﺟﺷﭖﺹﺷﺎﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺎﺷﭨﺹ ﺷﺟﺷﭨﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺹﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺷﭨﺷﺍﺹﺹ ﺷﺎ ﺷﺷﺕﺷﭦﺷﺝﺷﭨﺷﺍﺷﭖﺷﺎﺷﭖ ﺷﺎ 1978 ﺷﺏ. ﺷﺷﺝﺹﺷﭨﺷﭖ ﺹﺷﺙﺷﭖﺹﺹﺷﺕ ﺷﺛﺷﺕﺷﺛﺷﺕﺹﺹﺹﺷﺍ ﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺹﺷﺝﺷﺛﺹ ﺷ. ﺷ. ﺷﺹﺷﭖﺹﺷﭦﺷﺝ (ﺷﺍﺷﺟﺹﺷﭖﺷﭨﺹ 1976 ﺷﺏ.) ﺷﺕ ﺷﺙﺷﺕﺷﺛﺷﺕﺹﺹﺹﺷﺍ ﺹﺹﺷﺑﺷﺝﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺗ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﺙﺹﺹﺷﭨﺷﭖﺷﺛﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺷﺕ ﺷ. ﺷ. ﺷﺹﺹﺷﺝﺷﺙﺹ (ﺷﺕﺹﺷﺛﺹ 1976 ﺷﺏ.) ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺕﺹﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺷﭖ ﺷﺕ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﺏﺹﺷﺍﺷﺙﺷﺙﺷﺍ ﺷﺟﺷﺝﺷﺑﺷﺏﺷﺝﺹﺷﺝﺷﺎﺷﭦﺷﺕ ﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺹﺹﺷﺎﺷﺍ ﺷﺟﺹﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺍﺹﺷﭖﺷﺛﺹ (ﺷﺎ 1977 ﺷﺏ. ﺷﺟﺷﺝ ﺹﺹﺷﭖﺷﺎﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷ. ﺷ۳. ﺷ۲ﺹﺹﺷﺕﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺷﺍ). ﺷﺷﺝﺷﺓﺷﭘﺷﭖ ﺹ ﺷﺕﺹﺷﺟﺷﺝﺷﭨﺹﺷﺓﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺷﭖﺷﺙ ﺷﺛﺷﺍﺹﺷﺍﺷﺎﺷﺝﺹﺷﺝﺷﭦ ﺷﺟﺷﺝ ﺷﺟﺹ.1160 ﺷﺕ ﺷﺟﺹ.1153. ﺷﺍ ﺹﺷﺍﺷﭦ ﺷﭘﺷﭖ ﺷﺷﺷ ﺡ،ﺷﺹﺷﺑﺷﭖﺹﺡﭨ ﺷﺛﺷﭖﺷﺎﺹﺷﭦﺷﺝﺷﭖ ﺷﺷﺷ ﺹﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺕﺹﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺷﭨﺷﺝ ﺹﺹﺷﭘﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺗ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﭖﺹﺹﺹﺷﺕﺷﺗ ﺷﭦﺹﺷﭖﺷﺗﺹﺷﭖﺹ ﺷﺟﺹ.1143.5. ﺷﺷﺎﺷﺕﺷﺏﺷﺍﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺷﺍﺹ ﺹﺹﺹﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺷﭦﺷﺍ ﻗ ﺷﺍﺹﺷﺝﺷﺙﺷﺛﺷﺍﺹ ﺷﺷﺷ۲, ﺷﺎﺷﭖﺹﺷﺝﺹﺹﺷﺛﺷﺝ, 4 ﺹﺷﭖﺷﺍﺷﭦﺹﺷﺝﺹﺷﺍ ﺷﺷﺝﺷﺑﺷﺝﺷﺕﺷﺓﺷﺙﺷﭖﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭖ:

ﺷﺷﺝﺷﺝﺹﺹﺷﭘﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭖ:

ﺷﺷﺎﺷﺝﺹﺹﺷﺑﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺷﭖ:

ﺷﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﭦﺹﺹﺷﭨﺷﺝ:

ﺷﺷﺝﺷﺑﺷﺕﺹﺷﺕﺷﭦﺷﺍﺹﺷﺕﺷﺕ:

ﺷﺟﺹ.1153 ﻗ ﺷﺎﺹﺷﺟﺹﺹﺷﭖﺷﺛﺹ ﺹﺷﭖﺹ ﺷﺟﺹﺷﭖﺷﺑﺷﭨﺷﺝﺷﭘﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭖ, ﺹﺹﺷﭦﺷﺕﺷﺓﺷﺛﺹﺷﺗ, ﺹﺷﭖﺹ ﺷﺛﺷﺕﺹﺷﭖﺹﺷﭦﺷﺕﺷﺗ ﺷﺟﺹﺷﺝﺷﭖﺷﭦﺹﺹ, ﺷﺛﺷﺍﺹﺷﺍﺹ ﺷﺎﺹﺷﺟﺹﺹﺷﭦ ﺹﺷﭖﺹ ﺷﺛﺷﺕﺹﺷﭖﺹﺷﭦﺷﺝﺷﺗ ﺷﺑﺷﺝﺷﭦﺹﺷﺙﺷﭖﺷﺛﺹﺷﺍﺹﺷﺕﺷﺕ. ﺷﺷﺝﺷﺑﺷﺏﺷﺝﺹﺷﺝﺷﺎﺷﭦﺷﺍ ﺷﭦ ﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺹﺹﺷﺎﺹ ﺷﺟﺹﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺍﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺍ ﺷﺎ 1977 ﺷﺏ. ﺷﺟﺷﺝ ﺹﺷﭖﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷ. ﺷ۳. ﺷ۲ﺹﺹﺷﺕﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺷﺍ.

ﺷ۰ﺹﺷﺍﺹﺹﺹ: ﺷ۰ﺷ۰ﺷ۰ﺷ ﺷﺹﺹﺷﺝﺹﺷﺛﺷﺕﺷﭦﺷﺕ: ﺷﺹﺷﺝﺷﺏﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺷﺓ ﺷ. ﺷ., ﺷﺷﺝﺷﭨﺹﺹﺷﺝﺷﺗ ﺹﺷﭨﺷﺝﺹ ﺷ۰ﺹﺹﺷﺍﺷﺛﺹ ﺷ۰ﺷﺝﺷﺎﺷﭖﺹﺷﺝﺷﺎ. ﺷﺷﺕﺷﺛﺹﺷﭦ, ﺷ۴ﺷﺍﺹﺷﺎﺷﭖﺹﺹ, 2003 ﺷﺏ. ﺷﺷﺝﺹﺷﺕﺷﺛ ﺷ. ﺷ. ﺷ۰ﺷﺙﺷﭖﺹﺹﺹ ﺷﺛﺷﺍ ﺷﺎﺷﺓﺷﭨﺹﺹﺷﭖ ﻗ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺹ ﺷ۰ﺷ۰ﺷ۰ﺷ : ﺷ۱ﺷﺷﺷﺷ ﺷﺟﺹ.11435 ﺡ،ﺷﺷﺑﺷﺙﺷﺕﺹﺷﺍﺷﭨ ﺹﺷﭨﺷﺝﺹﺷﺍ ﺷ۰ﺷﺝﺷﺎﺷﭖﺹﺹﺷﭦﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷ۰ﺷﺝﺹﺷﺓﺷﺍ ﺷﺹﺷﺓﺷﺛﺷﭖﺹﺷﺝﺷﺎﺡﭨ ﺷﺕ ﺡ،ﺷﺷﺍﺹﺹﺷﺏﺡﭨ. ﺷﺷﭖﺷﺎﺹﺷﭦﺷﺝﺷﭖ ﺷﺷﺷ. // ﺷ۰ﺹﺷﺑﺷﺝﺹﺹﺹﺷﺝﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭖ. 1996 ﺷﺏ. Wikipedia. The Free Encyclopedia. ﺷ۰ﺷﺍﺷﺗﺹ http://en.wikipedia.org, 2010 ﺷﺏ ﺷﺷﺎﺹﺹﺷﺑﺷﺕﺹﺹ ﺷﺛﺷﺍ ﺹﺷﺝﺹﺹﺷﺙﺷﭖ

ﺷﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺹﺷﭖﺹﺷﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﺝﮊﺹﺷﭖﺹ ﻗ ﺷﭦﺷﭨﺷﺍﺹﺹ ﺷﺎﺷﺝﺷﭖﺷﺎﺹﺹ ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺎﺷﭨﺷﭖﺷﺗ, ﺷﺟﺹﺷﺕﺹﺷﺟﺷﺝﺹﺷﺝﺷﺎﺷﭨﺷﭖﺷﺛﺷﺛﺹﺷﺗ ﺷﺑﺷﭨﺹ ﺷﺝﺷﺎﺹﺷﭨﺹﺷﭘﺷﺕﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷﺕ ﺷﺎﺷﺍﺷﺓﺷﺕﺹﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺹﺷﺕﺷﺕ ﺷﺎ ﺷﭦﺷﺍﺹﺷﭖﺹﺹﺷﺎﺷﭖ ﺷﺟﺷﺝﺷﺑﺷﺎﺷﺕﺷﭘﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺍﺹﺹﺷﺝﺷﺑﺹﺷﺝﺷﺙﺷﺍ ﺷﺕ ﺷﺎﺷﺍﺷﺓﺹ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺹﺷﺕﺷﺕ, ﺷﺑﺷﭖﺷﺗﺹﺹﺷﺎﺹﺹﺹﺷﭖﺷﺗ ﺷﺎ ﺷﺝﺹﺷﭦﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺙ ﺷﺙﺷﺝﺹﺷﭖ; ﺹﺷﺎﺷﭨﺹﺷﭖﺹﺹﺹ ﺷﺛﺷﺝﺹﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺷﭖﺷﺙ ﺹﺷﺑﺷﭖﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺕ ﺹﺷﺍﺷﭦﺷﭖﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺝﺹﺹﺷﭘﺷﺕﺹ; ﺷﺝﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺷﺛﺷﺝﺷﺗ ﺹﺷﺑﺷﺍﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺗ ﺹﺷﺕﺷﭨﺷﺝﺷﺗ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺷﺍ ﺹﺷﺎﺷﭨﺹﺷﭖﺹﺹﺹ ﺷﺟﺷﺍﺷﭨﺹﺷﺎﺷﺛﺷﺍﺹ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺹﺷﺕﺹ. ﺷﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺹ ﺹﺷﺍﺹﺷﺟﺷﺝﺷﭨﺷﺍﺷﺏﺷﺍﺹﺹ ﺷﺟﺷﺝﺷﭨﺹﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺗ ﺷﺟﺷﺍﺷﭨﺹﺷﺎﺷﺝﺷﺗ ﺷﺕ ﺷﺑﺹﺹﺷﺏﺷﺕﺷﺙﺷﺕ ﺹﺹﺷﭖﺷﺑﺹﺹﺷﺎﺷﺍﺷﺙﺷﺕ ﺷﺝﺷﺎﺷﭖﺹﺷﺟﺷﭖﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷﺎﺷﺓﺷﭨﺹﺹﺷﺍ, ﺷﺟﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺑﺷﭦﺷﺕ ﺷﺕ ﺷﺎﺷﺍﺷﺓﺷﺕﺹﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺹ ﺹﺷﺍﺷﺙﺷﺝﺷﭨﺹﺹﺷﺝﺷﺎ ﺷﺕ/ﺷﺕﺷﭨﺷﺕ ﺷﺎﺷﭖﺹﺹﺷﺝﺷﭨﺹﺹﺷﺝﺷﺎ (ﺷﺎ ﺹﺷﺍﺹﺹﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺷﺕ ﺷﺍﺷﺛﺷﺏﺷﺍﺹﺷﺍﺷﺙﺷﺕ, ﺹﺷﭖﺹ ﺷﺛﺷﺕﺹﺷﭖﺹﺷﭦﺷﺕﺷﺙﺷﺕ ﺹﺹﺷﭖﺷﺑﺹﺹﺷﺎﺷﺍﺷﺙﺷﺕ ﺷﺝﺷﺎﺹﺷﭨﺹﺷﭘﺷﺕﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷﺕ ﺷﺓﺷﺍﺷﺟﺹﺷﺍﺷﺎﺷﭦﺷﺕ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺹﺷﭖﺹ ﺷﺛﺷﺕﺷﭦﺷﺕ), ﺹﺹﺷﭖﺷﺑﺹﺹﺷﺎﺷﺍﺷﺙﺷﺕ ﺹﺷﺟﺹﺷﺍﺷﺎﺷﭨﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷﺕ ﺷﺝﺷﺎﺷﭖﺹﺷﺟﺷﭖﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷﺟﺷﺝﺷﭨﺹﺹﺷﺝﺷﺎ.

ﺷﺷﺝﺷﺓﺷﺏﺷﭨﺷﺍﺷﺎﺷﭨﺹﺹ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺹﺷﺛﺹﺷﭖ ﺹﺷﺑﺷﺍﺹﺷﺛﺹﺷﭖ ﺷﺏﺹﺹﺷﺟﺷﺟﺹ, ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺹ ﺹﺷﺎﺷﭨﺹﺹﺹﺹﺹ ﺷﺝﺷﺟﺷﭖﺹﺷﺍﺹﺷﺕﺷﺎﺷﺛﺷﺝ-ﺹﺷﺍﺷﭦﺹﺷﺕﺹﺷﭖﺹﺷﭦﺷﺕ ﺷﺎﺹﺹﺷﺝﺷﭦﺷﺝﺷﺙﺷﺝﺷﺎﺷﺕﺷﭨﺹﺷﺛﺹﺷﺙﺷﺕ ﺷﺎﺷﺝﺷﭖﺷﺎﺹﺷﺙﺷﺕ ﺷﭖﺷﺑﺷﺕﺷﺛﺷﺕﺹﺷﺍﺷﺙﺷﺕ, ﺷﺟﺷﺝﺷﺓﺷﺎﺷﺝﺷﭨﺹﺹﺹﺷﺕﺷﺙﺷﺕ ﺷﺎﺹﺹﺹﺹﺷﺝ ﺷﭦﺷﺝﺷﺛﺹﺷﭖﺷﺛﺹﺹﺷﺕﺹﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺹﺹ ﺷﺓﺷﺛﺷﺍﺹﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺹﺷﭖ ﺹﺷﺕﺷﭨﺹ ﺷﺎ ﺷﭨﺹﺷﺎﺷﺝﺷﺗ ﺷﺝﺷﺎﺷﭨﺷﺍﺹﺹﺷﺕ ﺷﺷﺕﺹﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺝﺷﭦﺷﭖﺷﺍﺷﺛﺷﺍ. ﺷ۰ 1960-ﺹ ﺷﺏﺷﺏ., ﺷﺎ ﺹﺷﺎﺹﺷﺓﺷﺕ ﺹ ﺹﺷﺍﺷﺓﺷﺎﺷﺕﺹﺷﺕﺷﭖﺷﺙ ﺹﺷﺍﺷﭦﺷﭖﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺎﺷﺝﺷﺝﺹﺹﺷﭘﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹ, ﺹﺹﺹﺷﺍﺹﺷﭖﺷﺏﺷﺕﺹﺷﭖﺹﺷﭦﺷﺍﺹ ﺷﺓﺷﺛﺷﺍﺹﺷﺕﺷﺙﺷﺝﺹﺹﺹ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺷﭖﺷﺎ ﺷﺓﺷﺛﺷﺍﺹﺷﺕﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺷﺛﺷﺝ ﺹﺷﺛﺷﺕﺷﺓﺷﺕﺷﭨﺷﺍﺹﺹ. ﺷﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺹ ﺷﺟﺷﺝﺷﺑﺹﺷﺍﺷﺓﺷﺑﺷﭖﺷﭨﺹﺹﺹﺹﺹ: ﺷﺟﺷﺝ ﺷﺎﺷﺝﺷﺑﺷﺝﺷﺕﺷﺓﺷﺙﺷﭖﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹ ﻗ ﺷﺛﺷﺍ ﺹﺹﺷﭘﺹﺷﭨﺹﺷﭖ ﺷﺕ ﺷﭨﺹﺷﺏﺷﭦﺷﺕﺷﭖ; ﺷﺟﺷﺝ ﺷﺛﺷﺍﺷﺓﺷﺛﺷﺍﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷﺕ ﺷﺎﺹﺷﺟﺷﺝﺷﭨﺷﺛﺹﺷﭖﺷﺙﺹﺷﺙ ﺷﺎﺷﺝﺷﭖﺷﺎﺹﺷﺙ ﺷﺓﺷﺍﺷﺑﺷﺍﺹﺷﺍﺷﺙ ﻗ ﺷﺛﺷﺍ ﺹﺷﺑﺷﺍﺹﺷﺛﺹﺷﭖ; ﺷﭦﺷﺝﺷﺛﺷﺎﺷﺝﺷﺗﺷﺛﺹﺷﭖ; ﺷﺟﺹﺷﺝﺹﺷﺕﺷﺎﺷﺝﺷﭨﺷﺝﺷﺑﺷﺝﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺗ ﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺹﺷﺝﺷﺛﺹ ﺷﺕ ﺷﺎﺷﭖﺹﺹﺷﺝﺷﭨﺹﺹﺷﺝﺷﺛﺷﺝﺹﺹﺹ. ﺷ۱ﺹﺷﭘﺹﺷﭨﺹﺷﺗ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺹﺷﭖﺹ: ﺷﺕﺷﺙﺷﭖﺷﭖﺹ ﺷﺎﺷﺝﺷﺑﺷﺝﺷﺕﺷﺓﺷﺙﺷﭖﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭖ ﺷﺑﺷﺝ 75000 ﺹ, ﺷﺑﺷﭨﺷﺕﺷﺛﺹ ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺟﺹﺹﺷﺍ ﻗ ﺷﺑﺷﺝ 315 ﺷﺙ; ﺹﺷﺕﺹﺷﺕﺷﺛﺹ ﻗ ﺷﺑﺷﺝ 40 ﺷﺙ, ﺹﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺝﺹﺹﺹ ﺹ ﺷﺝﺷﺑﺷﺍ ﻗ ﺷﺑﺷﺝ 33 ﺹﺷﺓﺷﭨﺷﺝﺷﺎ; ﺹﺷﭦﺷﺕﺷﺟﺷﺍﺷﭘ 2800ﺣﺓ3300 ﺹﺷﭖﺷﭨﺷﺝﺷﺎﺷﭖﺷﭦ; ﺹﺷﺟﺷﺝﺹﺷﺝﺷﺎﺷﭖﺷﺛ ﺷﺛﺷﭖﺹﺹﺷﺕ ﺷﺑﺷﺝ 100ﺣﺓ120 ﺹﺷﺍﺷﺙﺷﺝﺷﭨﺹﺹﺷﺝﺷﺎ ﺷﺕ ﺷﺎﺷﭖﺹﺹﺷﺝﺷﭨﺹﺹﺷﺝﺷﺎ. ﺷﺹﺷﺏﺷﭦﺷﺕﺷﺗ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺹﺷﭖﺹ: ﺷﺕﺷﺙﺷﭖﺷﭖﺹ ﺷﺎﺷﺝﺷﺑﺷﺝﺷﺕﺷﺓﺷﺙﺷﭖﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭖ ﺷﺑﺷﺝ 27000 ﺹ, ﺷﺑﺷﭨﺷﺕﺷﺛﺹ ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺟﺹﺹﺷﺍ ﻗ ﺷﺑﺷﺝ 210ﺣﺓ270 ﺷﺙ; ﺹﺷﺕﺹﺷﺕﺷﺛﺹ ﻗ ﺷﺑﺷﺝ 24ﺣﺓ32 ﺷﺙ, ﺹﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺝﺹﺹﺹ ﺹ ﺷﺝﺷﺑﺷﺍ ﻗ ﺷﺑﺷﺝ 34 ﺹﺷﺓﺷﭨﺷﺝﺷﺎ; ﺹﺷﭦﺷﺕﺷﺟﺷﺍﺷﭘ 1300ﺣﺓ1400 ﺹﺷﭖﺷﭨﺷﺝﺷﺎﺷﭖﺷﭦ; ﺹﺷﺟﺷﺝﺹﺷﺝﺷﺎﺷﭖﺷﺛ ﺷﺛﺷﭖﺹﺹﺷﺕ ﺷﺑﺷﺝ 70 ﺹﺷﺍﺷﺙﺷﺝﺷﭨﺹﺹﺷﺝﺷﺎ ﺷﺕ ﺷﺎﺷﭖﺹﺹﺷﺝﺷﭨﺹﺹﺷﺝﺷﺎ. ﺷ۲ﺷﺑﺷﺍﺹﺷﺛﺹﺷﺗ ﻗ ﺹﺹﺷﭘﺹﺷﭨﺹﺷﺗ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺹﺷﭖﺹ: ﺷﺙﺷﺝﺷﭘﺷﭖﺹ ﺷﺕﺷﺙﺷﭖﺹﺹ ﺷﺍﺹﺷﺝﺷﺙﺷﺛﺹﺹ ﺹﺷﺕﺷﭨﺷﺝﺷﺎﺹﺹ ﺹﺹﺹﺷﺍﺷﺛﺷﺎﺷﭦﺹ; ﺹﺷﺎﺷﭨﺹﺷﭖﺹﺹﺹ ﺷﺝﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺷﺗ ﺹﺷﺑﺷﺍﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺗ ﺷﺙﺷﺝﺹﺷﺕ ﺷﺷﺷ۳ ﺷ۰ﺷ۷ﺷ ﺷﺕ ﺷﺷﺛﺷﺏﺷﭨﺷﺕﺷﺕ; ﺷﺎﺷﭦﺷﭨﺹﺹﺹﺷﺛ ﺷﺎ ﺹﺷﺝﺹﺹﺷﺍﺷﺎ ﺹﺷﺑﺷﺍﺹﺷﺛﺹﺹ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺹﺷﺛﺹﺹ ﺹﺷﺝﺷﭖﺷﺑﺷﺕﺷﺛﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﺗ ﺷﺑﺷﭨﺹ ﺷﺎﺷﺝﺹﺹﺷﺎﺹ ﺹ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺹﺷﺕﺷﭖﺷﺗ ﺷﺟﺹﺷﺝﺹﺷﺕﺷﺎﺷﺛﺷﺕﺷﭦﺷﺍ ﺷﺎ ﺷﺝﺹﺷﭦﺹﺹﺹﺷﺝﺷﺙ ﺷﺙﺷﺝﺹﺷﭖ ﺷﺑﺷﭨﺹ ﺷﺝﺷﺎﺷﭖﺹﺷﺟﺷﭖﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷﺓﺷﺍﺷﺑﺷﺍﺹ ﺹﺷﭨﺷﺝﺹﺷﺍ, ﺷﺍ ﺹﺷﺍﺷﭦﺷﭘﺷﭖ ﺹ ﺹﺷﭖﺷﭨﺹﺹ ﺷﺑﺷﭖﺷﺗﺹﺹﺷﺎﺷﺕﺷﺗ ﺷﺟﺷﺝ ﺷﺛﺷﺍﺷﺓﺷﭖﺷﺙﺷﺛﺹﺷﺙ ﺷﺝﺷﺎﺹﺷﭖﺷﭦﺹﺷﺍﺷﺙ; ﺹﺷﺍﺹﺹﺹ ﺹﺷﺍﺷﺙﺷﺝﺷﭨﺹﺹﺷﺝﺷﺎ ﺷﺟﺹﺷﭖﺷﺑﺷﺛﺷﺍﺷﺓﺷﺛﺷﺍﺹﺷﭖﺷﺛﺹ ﺷﺑﺷﭨﺹ ﺷﺟﺹﺷﺕﺷﺙﺷﭖﺷﺛﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹ ﺹﺷﺑﺷﭖﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺕ ﺹﺷﺍﺷﭦﺷﭖﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺏﺷﺝ ﺷﺝﺹﺹﺷﭘﺷﺕﺹ; ﺹﺷﺍﺷﭦﺷﭖﺹﺹ ﺷﭦﺷﭨﺷﺍﺹﺹﺷﺍ ﺡ،ﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺍﺷﺎﺷﭨﺹ-ﺷﺓﺷﭖﺷﺙﺷﭨﺹﺡﭨ ﺷﺓﺷﺍﺷﺟﺹﺹﺷﭦﺷﺍﺹﺹﺹﺹ ﺹ ﺷﺟﺷﺝﺷﺙﺷﺝﺹﺹﺹ ﺷﭦﺷﺍﺹﺷﺍﺷﺟﺹﺷﭨﺹﺹ. ﺷﺷﺝﺷﺛﺷﺎﺷﺝﺷﺗﺷﺛﺹﺷﺗ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺹﺷﭖﺹ: ﺷﺝﺷﺎﺹﺹﺷﺛﺷﺝ ﺷﭨﺹﺷﺏﺷﭦﺷﺕﺷﺗ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺹﺷﭖﺹ, ﺷﺟﺹﺷﭖﺷﺑﺷﺛﺷﺍﺷﺓﺷﺛﺷﺍﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺛﺹﺷﺗ ﺷﺑﺷﭨﺹ ﺷﺝﺷﺎﺷﭖﺹﺷﺟﺷﭖﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷﭦﺷﺝﺷﺛﺷﺎﺷﺝﺹ; ﺷﺎﺷﺝﺷﺑﺷﺝﺷﺕﺷﺓﺷﺙﺷﭖﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭖﺷﺙ ﻗ ﺷﺑﺷﺝ 25000 ﺹ; ﺷﺑﺷﭨﺷﺕﺷﺛﺷﺍ ﻗ ﺷﺑﺷﺝ 200 ﺷﺙ; ﺹﺷﺕﺹﺷﺕﺷﺛﺷﺍ ﻗ 20 ﺷﺙ; ﺹﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺝﺹﺹﺹ ﺹ ﺷﺝﺷﺑﺷﺍ ﻗ 15ﺣﺓ20 ﺹﺷﺓﺷﭨﺷﺝﺷﺎ; ﺹﺷﭦﺷﺕﺷﺟﺷﺍﺷﭘ ﻗ 1000ﺣﺓ1100 ﺹﺷﭖﺷﭨﺷﺝﺷﺎﺷﭖﺷﭦ; ﺷﺛﺷﭖﺹﺹﺹ ﺷﺑﺷﺝ 50 ﺹﺷﺍﺷﺙﺷﺝﺷﭨﺹﺹﺷﺝﺷﺎ ﺷﺕ ﺷﺎﺷﭖﺹﺹﺷﺝﺷﭨﺹﺹﺷﺝﺷﺎ. ﺷﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺹﺷﭖﺹ ﺷﺟﺹﺷﺝﺹﺷﺕﺷﺎﺷﺝﺷﭨﺷﺝﺷﺑﺷﺝﺹﺷﺛﺷﺝﺷﺗ ﺷﺝﺷﺎﺷﺝﺹﺷﺝﺷﺛﺹ: ﺹﺹﺷﭘﺹﺷﭨﺹﺷﺗ ﺷﺕﺷﭨﺷﺕ ﺷﭨﺹﺷﺏﺷﭦﺷﺕﺷﺗ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺹﺷﭖﺹ; ﺷﺟﺹﺷﺕﺹﺷﺟﺷﺝﺹﺷﺝﺷﺎﺷﭨﺷﭖﺷﺛ ﺷﺑﺷﭨﺹ ﺷﺎﺷﺍﺷﺓﺷﺕﺹﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷﺟﺹﺷﺝﺹﺷﺕﺷﺎﺷﺝﺷﺝﺷﺑﺷﺝﺹﺷﺛﺹﺹ ﺹﺷﺍﺷﺙﺷﺝﺷﭨﺹﺹﺷﺝﺷﺎ ﺷﺕ ﺷﺎﺷﭖﺹﺹﺷﺝﺷﭨﺹﺹﺷﺝﺷﺎ; ﺷﺟﺹﺷﭖﺷﺑﺷﺛﺷﺍﺷﺓﺷﺛﺷﺍﺹﺷﭖﺷﺛ ﺷﺑﺷﭨﺹ ﺷﺎﺷﺝﺹﺹﺷﺎﺹ ﺹ ﺷﺟﺷﺝﺷﺑﺷﺎﺷﺝﺷﺑﺷﺛﺹﺷﺙﺷﺕ ﺷﭨﺷﺝﺷﺑﺷﭦﺷﺍﺷﺙﺷﺕ; ﺹﺷﭦﺷﺕﺷﺟﺷﺍﺷﭘ 1700ﺣﺓ2800 ﺹﺷﭖﺷﭨﺷﺝﺷﺎﺷﭖﺷﭦ. ﺷﺷﭖﺹﺹﺷﺝﺷﭨﺹﺹﺷﺝﺷﺛﺷﺝﺹﺷﭖﺹ ﻗ ﺷﺍﺷﺎﺷﺕﺷﺍﺷﺛﺷﺝﺹﺷﭖﺹ, ﺹﺷﺟﺷﭖﺹﺷﺕﺷﺍﺷﭨﺹﺷﺛﺷﺝ ﺷﺟﺹﺷﺕﺹﺷﺟﺷﺝﺹﺷﺝﺷﺎﺷﭨﺷﭖﺷﺛﺷﺛﺹﺷﺗ ﺷﺑﺷﭨﺹ ﺷﺎﺷﺍﺷﺓﺷﺕﺹﺷﺝﺷﺎﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷﺑﺷﺝ 40ﺣﺓ50 ﺷﺎﺷﭖﺹﺹﺷﺝﺷﭨﺹﺹﺷﺝﺷﺎ, ﺷﺕ ﺹﺷﺍﺷﺓﺷﺙﺷﭖﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺹ ﺷﺙﺷﺝﺹﺹﺷﭦﺷﺝﺷﺗ ﺷﺟﺷﭖﺹ ﺷﺝﺹﺹ ﺷﺑﺷﭨﺹ ﺷﺎﺹﺹﺷﺍﺷﺑﺷﭦﺷﺕ ﺷﺑﺷﭖﺹﺷﺍﺷﺛﺹﺷﺝﺷﺎ; ﺷﺎﺷﺝﺷﺑﺷﺝﺷﺕﺷﺓﺷﺙﺷﭖﺹﺷﭖﺷﺛﺷﺕﺷﭖ ﻗ ﺷﺑﺷﺝ 15000 ﺹ; ﺹﺷﭦﺷﺝﺹﺷﺝﺹﺹﺹ ﺹ ﺷﺝﺷﺑﺷﺍ ﻗ ﺷﺑﺷﺝ 20 ﺹﺷﺓﺷﭨﺷﺝﺷﺎ; ﺹﺷﭦﺷﺕﺷﺟﺷﺍﺷﭘ ﻗ 1000ﺣﺓ1200 ﺹﺷﭖﺷﭨﺷﺝﺷﺎﺷﭖﺷﭦ; ﺷﺹﺷﺕﺷﺙﺷﭖﺹﺷﺍﺷﺛﺷﺕﺹ

|

Portal di Ensiklopedia Dunia