Алтайцы

Алта́йцы (самоназвание — алт. алтайлар, алтай-кижи; устаревшее — ойроты, теленгиты[19]) — тюркский коренной народ Алтая, включающий в себя также такие субэтнические группы, как: теленгиты, тубалары, челканцы[20][3]. Проживают в России, главным образом в Республике Алтай. Несколько тысяч человек издавна живут также в прилегающих областях Монголии (Монгольский Алтай) и Китая (округ Алтай), где являются одним из непризнанных национальных меньшинств и под именем «ойроты» включаются властями в состав монголов[7]. Общая численность — около 80 тысяч человек. Говорят на южноалтайском (литературный и официальный) и североалтайском языках. Этнические и этнографические группыВыделяются две различных по происхождению этнографические группы алтайцев, между которыми исторически существовали резкие различия по языку, культуре и быту, и антропологии. Эти различия постепенно сгладились лишь к середине XX века[21].

В советские годы все эти этнические объединения считались субэтносами алтайцев. Родо-племенное делениеГенетикаУ алтайцев выявлено 18 Y-хромосомных гаплогрупп: C3xM77, С3с, DxM15, E, F*, J2, I1a, I1b, K*, N*, N2, N3a, O3, P*, Q*, R1*, R1a1 и R1b3. Наиболее распространенной Y-хромосомной гаплогруппой у алтайцев является R1a, которая составляет около 51,1—53 % у южных алтайцев и 29,8—38 % у северных алтайцев. У алтай-кижи гаплогруппа R1a-M198 достигает 58 %, у тубаларов — 51 %, у теленгитов — 44 %, у челканцев — 15 %. Гаплогруппа Q-М242 у северных алтайцев достигает 25,6 %, у челканцев — более 50 %. Гаплогруппа R1b1b1-М73 у северных алтайцев достигает 18,1 %, у кумандинцев — 49 %. Гаплогруппа N1b у северных алтайцев достигает 8,5 %, у южных алтайцев — 4,6 %. Гаплогруппа С-M130 у южных алтайцев достигает 12,0 %, гаплогруппа D-M174 — 9,7 %. Гаплогруппа I-M170 у северных алтайцев достигает 17 %, у южных алтайцев — 11 %. Гаплогруппа O-M175 у южных алтайцев достигает 5,9 %[22]. Наличие у алтайцев и западных и восточных евразийских гаплогрупп объясняется присутствием в генофонде алтайцев европейских и монгольских компонентов и древнего генетического субстрата[17]. Различия в структуре генофондов северных и южных алтайцев по гаплогруппам Y-хромосомы:

В соответствии с новым исследованием российских генетиков, генетическая обособленность северных и южных алтайцев несомненна. У южных алтайцев доминируют такие варианты гаплогруппы Y хромосомы, как Q и R1a, есть также I и O. У северных же алтайцев доминирует гаплогруппа R1a, редко встречается Q, а I и O вообще не обнаружены[23]. Численность В соответствии с данными последней Всероссийской переписи населения 2010 года[4], в России проживает 74 238 алтайцев (кумандинцы и телеуты в их число не включаются). Доля алтайцев по районам Алтая на 2010 год по переписи:

Во время переписи 2002 года 67 239 человек указали себя алтайцами: в Республике Алтай — 62 192 человек, в Алтайском крае — 1880 человек. Коренное тюркское население Кемеровской области, которое в советское время также учитывалось как алтайцы, теперь считают себя телеутами, а также шорцами. На 1989 год в Казахстане проживало 679 алтайцев, на 2009 год — 221 чел.[8], в Узбекистане в 1989 году проживал 191 алтаец, в Киргизии — 116 (1989), а в Таджикистане — 60 (1989), в Украине — 38 (2001), в Белоруссии — 27 (1989), в Туркменистане — 26 (1989), в Грузии — 27 (1989), в Молдавии — 20 (1989), в Литве — 19 (1989), в Азербайджане — 14 (1989), в Латвии — 4 (2011), в Эстонии — 3 (1997) и в Армении — 1 (1989). Несколько тысяч алтайцев (оценка 1998 года) издавна живёт также в прилегающих областях Монголии (Монгольский Алтай) и Китая (округ Алтай), где являются одним из непризнанных национальных меньшинств и под именем «ойроты» учитываются властями в составе монголов[7]. Быт и культураТрадиционная одежда

В одежде алтайцев, наряду с общими чертами, имелся ряд региональных отличий. У южных алтайцев для мужского и женского набора одежды были характерны длинная рубаха с широкими рукавами и открытым воротом и широкие штаны, которые обычно шили из покупной ткани, иногда из кожи. Сверху надевалась свободная овчинная шуба до пят (мехом внутрь) с большим запахом на правую отсрочу — тон. Шуба подпоясывалась широким куском ткани и носилась не только зимой, но и летом. Иногда летом вместо шубы надевали подобный ей по покрою суконный или матерчатый халат с большим отложным воротником из цветной ткани. Женщины поверх шубы или халата носили длиннополую распашную безрукавку-чегедек, обычно отороченную яркой тканью или позументом. Обувью служили высокие мягкие сапоги без каблуков. На голове носили мягкую цилиндрическую или округлую шапку из цветной ткани, подбитую мехом чёрного барашка, с меховым околышем. Одежда северных алтайцев отличалась материалом и покроем. Они знали ткачество и умели из конопляных и крапивных нитей изготовлять холст. Из него алтайцы шили длинные холщовые рубахи и штаны, сверху надевали свободную халатообразную рубаху. Ворот, рукава и подол рубахи орнаментировались цветными нитями. Женщины повязывали голову платками. Промысловый охотничий костюм отличался от повседневного: охотники надевали войлочную куртку и меховые штаны. В начале XX в., вслед за русскими тканями, в одеяние алтайцев начали проникать отдельные составляющие русской крестьянской и городской одежды, а в районах тесного соседства с русскими зажиточное население стало полностью перенимать одежду русских крестьян. Традиционные поселения и жилища

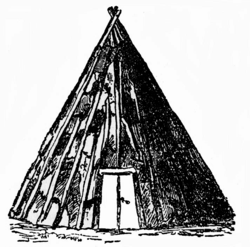

Алтайские поселения представляли собой небольшие разбросанные поселки, в которых насчитывалось несколько жилых построек, стоявших на значительном удалении друг от друга. Располагались такие посёлки, как правило, в долинах рек.  Для разных групп населения были характерны различные жилища. Тип жилища зависел от конкретных природных условий, в которых обитала группа, степени её оседлости, экономического положения семьи. У южных алтайцев существовала войлочно-решётчатая юрта и жилище, напоминающее чум, крытое полосами бересты или лиственничной коры — аланчик. У челканцев и тубаларов жилище айлу (чайлу) представляло собой квадратное в плане сооружение, построенное из бревен, досок и жердей, поставленных почти вертикально с небольшим наклоном внутрь. Оно покрывалось корой. В центре его, как в юрте, располагался открытый очаг, дым из которого выходил в отверстие крыши. Имелись также бревенчатые многоугольные юрты, крытые берестой, корой или тёсом, которые получили распространение во второй половине XIX в. Изменения в области хозяйства, произошедшие к началу XX в., отразились на характере поселений и жилищ. Все большее распространение получали бревенчатые постройки. Появляются жилища, подобные русской избе с полом, окнами и печью. У местных богачей появились даже срубные двухэтажные дома, крытые железом. Зажиточные скотовладельцы начали возводить подсобные хозяйственные постройки и помещения для содержания скота. Иногда их объединяли с жилыми постройками, таким образом создавалась незнакомая прежде алтайцам усадьба[24]. Пища

Наиболее распространенной и традиционной для алтайцев является мясная, а также молочная пища, представлявшая собой различные стадии переработки кислого и створоженного молока. Молочную пищу употребляли с ячменным толокном (талкан) или крупой и кореньями съедобных растений. Наиболее распространёнными видами молочной пищи были сыры: кислый курут и пресный пыштак, а также сквашенное молоко чегень (айран). Из кобыльего молока приготовляли кумыс. Мясо употребляли в основном в варёном виде, готовили мясные супы кючо из разных круп, в основном из перловой крупы. Употребляли в пищу внутренности овец и лошадей, из которых готовили различные блюда, употребляемые в пищу в варёном виде: жёргом, казы карта. Религия

Согласно мифологии алтайцев, мир управляется множеством добрых и злых духов, которыми повелевают два божества: добрый создатель мира Ульгень и злой подземный владыка Эрлик[25]. Им обоим в жертву приносили лошадей, мясо которых поедалось участниками церемонии, а шкура растягивалась на шесте и оставлялась на месте жертвоприношения. Алтайцы придавали большое значение общественным молениям. Молились небу, горам, воде, священному дереву берёзе. Значительное место в верованиях алтайцев занимают представления о духах-хозяевах природы (ээзи). Хозяева воды (суг ээзи), как правило, безобидны, но те, кто увидит такого духа, нередко вскорости умирает. Дух-хозяин Алтая (Алтай ээзи), представляющийся в образе старика или девушки, покровительствует охоте. Охотник, добившийся его милости, возвращается с богатой добычей. Дух горы (таг ээзи) также может давать охотничью удачу, если его почтительно попросить. Существует представление о том, что духи-хозяева любят слушать песни, сказки и героические сказания, горловое пение (кай). Обычай брать в охотничью артель искусного сказителя бытовал во многих районах Алтая до недавнего времени. Духи-хозяева, являющиеся в образе молодых прекрасных женщин, нередко брали охотников себе в мужья. Пока дух-хозяйка жила с охотником, он добывал много зверя. Если же, вернувшись домой, он рассказывал кому-либо о встрече с духом, вся добыча пропадала. Злые духи алмысы и шулмусы опасны и вредоносны. Нередко они в облике женщин соблазняли охотников, отнимая у них удачу. Когда алмыска принимала свой настоящий облик, её можно было застрелить из ружья. Алмысы в мужском обличье соблазняли женщин и сводили их с ума.  Особый пласт верований и практик составляет алтайский шаманизм и представления о шаманах как о людях, наделённых сверхъестественной силой. Шаманы спускаются в подземное царство, к владыке Эрлику, чтобы вернуть душу больного человека, изгоняют вселившихся в людей злых духов. Им приписывается способность предсказывать будущее, летать, превращаться в живых существ и неживые предметы. По поверьям алтайцев, если потревожить могилу умершего шамана, взять какие-либо его вещи, это вызовет несчастья[25]. На традиционные верования алтайцев оказали влияние не только православие, но и буддизм. Представления о помощниках верховного творца, покровительствующих людям, связаны по происхождению с Майтреей, Шакьямуни. История ряда местностей на Алтае связывается с огромной птицей Кереде, образ которой восходит к индийской Гаруде.  У алтайцев существовал культ семейных и родовых покровителей — тёсов, воплощением которых считались их изображения. Этим изображениям молились, чтобы задобрить тёсов, имитировали их кормление. Большинство обрядовых действий совершалось при участии ка́ма (шамана). Обряды совершались под звуки священного бубна, в который кам бил специальной колотушкой. На кожу бубна было нанесено изображение Вселенной и населяющих её существ. Рукоять считалась духом-хозяином инструмента, у алтайцев она представляла человеческую фигуру. Г. Ю. Ситнянский приводит сведения о том, что иногда для погребения девушек и людей, погибших от удара молнии, использовались деревья. Также подобный обряд или сжигание в огне мог использоваться для богатых или почтенных людей, бедных покойников хоронили в земле[26]. В начале XX века среди алтайцев начал распространяться бурханизм (от слова тюрк. быркан («бог») либо уйг.-монг. burχa, бурхан, «Будда»), реформированный шаманизм в сочетании с элементами христианства и тибето-монгольского буддизма[27][20]. Русская православная церковь считала алтайцев православными и стремилась к усилению своего влияния в населённых ими районах. Прелставление об алтайцах как преимущественно православном народе встречалось и в отдельных энциклопедических изданиях прошлых лет[16]. Алтайцы усвоили православные праздники (Крещение, Пасху, Троицу), некоторые обычаи, свойственные народной православной культуре (например, обычай вешать на Троицу в доме свежие цветы и хранить их целый год). Православные молитвы были переведены миссионерами на алтайский язык; службы в православных храмах начали вестись на алтайском и русском языках. Православные священники-миссионеры на Алтае нередко выступали просветителями: они изучали алтайский язык, обучали алтайцев русской грамоте. Так, протоиерей В. И. Вербицкий (1827—1890) посвятил свою жизнь изучению языка и культуры алтайцев. Он составил первую «Краткую грамматику алтайского языка» (1869), «Словарь алтайского и аладагского наречий тюркского языка» (1884). В его книге «Алтайские инородцы» (1893) собраны сотни записей фольклорных произведений, описаны обычаи алтайцев. Среди алтайских христиан есть также баптисты[16]. До 70 % алтайцев продолжают исповедовать «алтайскую веру» — бурханизм и другие народные духовные традиции[13][14]. Согласно Н. Л. Жуковской, главенствующей религией остаётся шаманизм[20]. По данным же опроса, проведённого в 2008 году Институтом алтаистики, среди верующих этнических алтайцев бурханисты составляли 81 %, православные христиане — 10,7 %, шаманисты — 5,3 %, буддисты — 2,2 %[11]. Как отмечают в своей работе Борис Кнорре и Сергей Филатов (опубликована в сборнике «Религиозно-общественная жизнь российских регионов»), после перестройки наметились три основные направления национального религиозного выбора алтайцев: буддийский бурханистский, направленный на развитие бурханизма как особой алтайской формы буддизма; шаманистский пантеистический (то, что исследователи из института Суразакова назвали «алтайской верой»), отвергающий буддизм и монотеизм, направленный на возрождение поклонения духам природы и предков; бурханистский тенгрианский, направленный на развитие бурханизма как монотеистической тюркской религии[11]. В целом, деление на бурханистов и шаманистов перестало иметь смысл для современной веры алтайцев. Согласно ряду исследований, к началу XXI века почти не осталось ни традиционных шаманов, ни классических бурханистов-антишаманистов. Основной у алтайцев стала единая «алтайская вера» (алт. алтай јаҥ) — традиционная национальная религия в виде смеси бурханизма с остатками шаманизма и иных родо-племенных верований и обычаев[12][15][28][29]. В республике действует семь религиозных организаций тибетского буддизма, а также Центральное духовное управление буддистов Республики Алтай [30][31]. См. такжеПримечания

Литература

Ссылки

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia