台灣雲豹 (排灣語 :likuljaw Neofelis nebulosa brachyura 台語 稱:樟豹 (tsiunn-pà)、烏雲豹 (oo-hûn-pà)、貓豹 (niau-pà),日語稱台湾虎 高砂豹 貓科 雲豹屬 雲豹種 的台灣特有亞種 。1862年首次被記錄在科學文獻上,由英國 學者羅伯特·斯文豪 以Leopardus brachyurus [ 1]

披雲豹皮的原住民青年,可能是排灣族 (1900年左右) 考古學者在距今3000多年的台灣 卑南遺址 當中,曾經發現過3件陪葬用的人獸形玦。在全世界的考古發掘中,這種人獸形玦只有在台灣出現過。而在人獸形玦上面,正可以找到類似雲豹的圖騰[ 2] 但圖騰的尾巴非常短,相對於台灣雲豹有非常長的尾巴來說,圖騰有可能是其他生物。 [來源請求]

台灣雲豹一直被視為是一種珍貴的野生動物[ 3] 闊葉林 間的大型貓科動物,在土地被大量開發之後,雲豹被迫遷往高山,最後的棲息地是玉山 和北大武山 。

台灣雲豹第一次被列入科學文獻的記載中是在1862年,是由第一個踏上台灣的西方博物學家史溫侯 (Robert Swinhoe,當時在英國駐打狗領事館工作)所記載下來的。在那一年,史溫侯於英國的《倫敦動物學會 集刊》(Proceedings of the Zoological Society of London ,簡寫為PZS)上,發表了〈福爾摩沙島上的哺乳動物〉(On the Mammals of the Island of Formosa )這篇文章,裡面提到了台灣獼猴 、台灣黑熊 、台灣石虎 、台灣雲豹等哺乳動物,這也是這些動物第一次見諸於正式科學文獻的紀錄。1864年,史溫侯的信件提到台灣雲豹的部分表示沒看過活體(I have not seen of this animal alive.),而其發現的三件毛皮,其中兩件成年毛皮在蘇澳(Sawo)發現,另一件在可能為今恆春附近的(Lungkeaou)所發現之較年輕的毛皮。

然而,從1862年到現在的160幾年來,雖然台灣原住民 陸續一直有人宣稱看到雲豹,卻從來沒有研究者真正看過雲豹的活體、甚至是屍體照片,因此也無法確定原住民所看到的,就是雲豹。以台灣動物園所豢養的雲豹而言,目前有紀錄可查的雖然有15隻,但都不是台灣雲豹,而是從別的國家進口的巽他雲豹 。

目前台灣可見之台灣雲豹標本收藏於國立台灣博物館 ,為日治時代 所遺留下來之標本(國立台灣博物館 2003)[ 4] 台東廳 依《史蹟名勝天然紀念物保存法 》指定海岸山脈 及蕃地 的高砂豹為天然紀念物 。

而台灣最後一筆野外雲豹的資料,則是出現在1983年。當時東海大學 環境科學中心的研究員張萬福,在一個原住民獵人的陷阱中發現了一隻已死亡的幼豹,可惜其沒有任何照片或標本的證據令人存疑,十幾年後該研究員被發現是神學系畢業假冒教授並騙過營建署 而得以擔任國家公園 委員[ 5]

1987年2月,行政院農業委員會 請美國貓科專家艾倫·拉賓諾維茨 博士(Alan Rabinowitz)親臨台灣的大武山 察視。羅賓維茲的結論是台灣尚有幾處環境尚屬完整,而和泰國的亞洲雲豹出沒地區之棲息環境相似的地方,有可能還存在著雲豹[ 6]

從2001年開始,為了對雲豹做更準確的紀錄,國立屏東科技大學 野生動物保育研究所和農委會特有生物保育研究中心 ,開始分別在南部的大武山和中部的山區,在600個以上的觀察點裝設了自動照相機 ,想要對雲豹進行觀察記錄。該計劃延續了將近13年,卻始終不見雲豹的蹤影。學者認為,台灣境內的雲豹可能已經絕種,即使沒有絕種,恐怕也難以繁衍下去了[ 7] [ 8] [ 9]

2018年有電視節目宣稱在玉山拍攝到疑似雲豹的身影,玉山管理處對此表示仍須釐清[ 10] 台東縣 達仁鄉 阿塱壹部落巡守隊人員表示目睹台灣雲豹撲向山崖獵捕山羊,另組隊員也說雲豹從行進中的機車前跑過,很快爬到樹上不見蹤影[ 11] [ 12] [ 13]

2018年10月,台灣舉辦貓科動物再引入 研討會,邀請國際學者、魯凱族、排灣族代表討論再引進亞洲雲豹的可能性;魯凱族代表接受台灣雲豹滅絕事實,但對於再引進則持保留態度;而排灣族代表則駁斥台灣雲豹已滅絕,認為台灣雲豹仍存在,不該再引入,且再引入的雲豹也是「假的」[ 14] Frédéric Launay [ 15]

2019年2月23日,台東縣 達仁鄉 阿塱壹部落有數人聲稱目擊到雲豹。[ 16] [ 17]

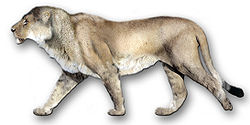

外型:屬中到大型貓科動物 ,身長60-100公分;尾長50-90公分,幾與頭胭等長,與豹 尾長度相差無幾;重量16-30公斤。全身黃褐色;額頭至肩部有數條黑色 縱帶,頸側及體側具有大塊雲黑斑。身上斑點每隻各異,頸部斑點細長,腹部兩側大斑向後,圍輪廓深厚而向前者淡細,中間部面積大,並雜以粽黃及少許黑毛,遠望如朵雲故名雲豹。四腿處斑點往下逐漸縮小,尾部上下均有斑點

食物:肉食性動物,會捕食樹上的猴子 、松鼠 、飛鼠 及鳥類 等小動物,亦會潛伏於樹上,待山羌 、山羊 及水鹿 等較大型的獵物自下面經過時飛撲而下咬其頸部致死而食。

分佈:曾經分佈在台灣東部和南部山區,近年來只有玉里野生動物自然保護區 以及玉山國家公園 的楠梓仙溪地區,分別在1990年及1996年有發現疑似 雲豹足跡的紀錄。

習性:雲豹是晨昏活動頻繁而偏夜行性 的動物,常單獨活動。白天棲息在樹幹上或斷崖的岩石下面,到夜晚才現身伏擊行徑上的動物。但它並非完全是樹棲性,也常在地上行走或是撲追動物。可能的棲地為原始或次生闊葉林 、混合林 或針葉林 。

史溫侯根據單一個體標本所繪製的恢復圖,作為支持其有別於其他雲豹的唯一根據。此「史文侯雲豹觀點」說法在近年經過國內與國外分類學者的檢討與進一步研究後,在2017年正式由國際自然保護聯盟(IUCN)每兩年校訂發行的《貓科分類學》 (页面存档备份 ,存于互联网档案馆 )中第64頁至第65頁指出,根據分子技術鑑定後,「Neofelis nebulosa brachyura 是為亞洲雲豹的亞種,以及此亞種存在」[ 18]

英語原文[ 18]

"......The distinctiveness of N. n. brachyura was also not supported by Kitchener et al. (2006) or by analysis of the short mtDNA fragment of Buckley-Beason et al. (2006). In addition Kitchener et al. (2006) pointed out that the original diagnosis of brachyura was made on the basis of a shorter tail, which is an unreliable characteristic (Pocock 1939, Kuroda 1940), especially as the holotype was a traded specimen with an incomplete tail (Kitchener et al. 2006). Therefore, the data (and the) currently available data do not support the distinction of the subspecies N. n. brachyura. ......" [ 18]

譯文:

「無論是Kitchener et al. (2006)或是Buckley-Beason et al. (2006) 所做的粒線體DNA短序列分析都無法支持N. n. brachyura 在分類學上(分支成為另一亞種)的顯著性。此外Kitchener (2006)也指出原初對「亞種brachyura 」的鑑定來源僅在於「較短的尾巴」,這特徵並不可靠(Pocock 1939, Kuroda 1940),尤其因為該正模是一項買來的、尾巴不完整的標本(Kitchener et al. (2006)。因此,該資料以及現有的資料,都無法支持N. n. brachyura 的亞種顯著性。」

在臺灣,魯凱族 認為他們的祖先是追隨雲豹的足跡,到現居的家鄉,因此在魯凱文化中尊敬雲豹。排灣族 阿塱壹部落對雲豹的稱呼為li'uljaw,排灣族卡拉達蘭部落為likuljav[ 19]

對於台灣雲豹的花紋,台灣各地神話相差不大,均與台灣黑熊 有關:

排灣族與魯凱族的傳說是黑熊與雲豹原本是很要好的朋友,而當時全身都是白色。後來雙方都覺得這顏色不好看,決定互相幫對方畫花紋。好心的黑熊細心的幫雲豹在身上畫上雲朵般的花紋,而畫完後該雲豹幫黑熊畫。黑熊因為畫得太累而趴著睡著,貪玩的雲豹直接把黑熊全身塗黑了事,因為黑熊趴著,所以胸前留下了未被畫到的V型白色花紋。黑熊醒來後很生氣,因此跟雲豹結怨,此後兩者變互不往來。而雲豹心生愧意,因此狩獵到獵物會只吃一些就將剩餘的留在原地給黑熊吃。這個神話也與現實中的黑熊、雲豹習性符合,黑熊大多分布在台灣中北部,雲豹分布在南部,符合「互不往來」的神話。而雲豹生性挑食,不會把獵物吃完,因此被神話為留給黑熊吃。[ 20]

而在布農族 的神話中,在古時候年老的頭目有兩個兒子,彼此競爭繼承人,哥哥善良又謙卑而被推舉為新頭目。弟弟不甘心而逃出部落,後來哥哥找到他後,弟弟假好心要幫哥哥找食物要他先休息,而在哥哥休息時把其全身塗黑,認為這樣哥哥就會因為變醜而愧為當頭目,僅胸前因手擋住而留下V型紋路;此外弟弟在找食物時發現了一種紋路石,在身上搓就會出現美麗的花紋。最後兩人因為身上的黑色及花紋無法洗淨,而都沒回部落,而變成了黑熊跟雲豹。[ 21]

國立臺灣博物館 內的台灣雲豹標本。目前所知最早的台灣雲豹標本,為1923年由日本動物學者牧茂市郎於阿里山 沼平地區採集,典藏於國立臺灣博物館 [ 22] [ 23] [ 24] [ 25] [ 26] [ 27]

另一件現存於臺灣的雲豹標本,原屬嘉義林區管理處(今農業部 林業及自然保育署嘉義分署)所轄之阿里山高山博物館,為該館1935年開館時的首批展品之一,曾於同年舉辦的「始政四十周年紀念台灣博覽會 」中「新高山‧阿里山的自然界」展區展出。1999年九二一大地震 重創阿里山博物館後,館方人員清查過程中發現該標本因長期封存已出現損壞。隨後委託國立自然科學博物館 協助標本的清理與保存,雖曾考慮將其歸回原館展出,惟因標本老化脆弱,最終決定正式捐贈予科博館永久典藏。[ 28] [ 29] [ 30]

2025年,科博館為該件「阿里山標本」進行3D數位建模。同年,農業部林業及自然保育署嘉義分署另捐贈共127件日治時期動物標本予國立自然科學博物館,並於6月17日舉行正式捐贈儀式。[ 31] [ 32]

在民間收藏方面,據悉屏東縣 來義鄉 的木雕藝術家高富貴亦保存有一尊台灣雲豹標本。[ 33]

^ 張仕緯. 台灣雲豹US,+A?—亞種學名查考 (PDF) . 自然保育季刊. 2009-3 [2009-3] . (原始内容存档 (PDF) 于2019-02-27) (中文(臺灣)) . ^ 張岱屏. 雲豹的腳蹤 . 台北: 社團法人台灣環境資訊協會. 2004-11-12 [2004-11-13 ] . (原始内容存档 于2018-07-16) (中文(臺灣)) . ^ 亞榮隆·撒可努. 《山豬·飛鼠·撒可努 2:走風的人》. 耶魯. 2011年2月: 41. ISBN 978-957-8323-84-1 ^ 臺灣博物館典藏查詢系統 . [2023-02-22 ] . (原始内容存档 于2023-02-22). ^ 鄧文欣、史京治. 假教授招搖撞騙 營建署不察 . 華視新聞. 2001-05-31 [2001-05-31 ] . (原始内容存档 于2019-02-12) (中文(臺灣)) . ^ 鍾麗華. 台灣雲豹 山中傳奇 待解的謎 . 自由時報. 2004-07-26 [2013-05-03 ] . (原始内容 存档于2012-12-23) (中文(臺灣)) . ^ 苗栗設殯葬園區成石虎殺手?不保育10年後可能絕種 . ETtoday. 2013-04-29 [2013-04-29 ] . (原始内容存档 于2020-08-15) (中文(臺灣)) . ^ 追蹤分析13年 學者:台灣雲豹已絕跡 . 公共電視. 2013-04-29 [2013-05-02 ] . (原始内容存档 于2015-09-25). ^ 盧太城. 台灣保育指標 學者捨不得將台灣雲豹除名 . 中央通訊社. 2019-02-24 [2020-01-20 ] . (原始内容存档 于2020-02-26). ^ 劉濱銓. 玉山園區拍到雲豹? 玉管處:尚待釐清 . 自由時報. 2018-07-14 [2018-07-14 ] . (原始内容存档 于2019-06-19) (中文(臺灣)) . ^ 台灣雲豹疑現原民傳統領域 兩組部落巡守員目擊 (页面存档备份 ,存于互联网档案馆 ),中央社,2019年2月23日^ 黃明堂. 阿塱壹台灣雲豹目擊影像曝光? 記者被嚇出一身冷汗 . 自由時報. 2019-02-27 [2020-01-20 ] . (原始内容存档 于2019-02-28). ^ 尋找台灣雲豹 台東縣阿塱壹部落自主調查 . 芋傳媒. 2019-02-28 [2020-01-20 ] . (原始内容存档 于2022-03-10). ^ 廖靜蕙. 彌補山林失落的一角 雲豹「再引入」開展跨國學術討論 . 環境資訊中心. 2018-10-09 [2020-02-11 ] . (原始内容存档 于2022-03-10). ^ 李育琴. 雲豹能重返台灣山林? 國際保育組織來台:要當地居民希望牠們回來 . 環境資訊中心. 2020-01-16 [2020-02-11 ] . (原始内容存档 于2020-11-13). ^ 盧太城. 台灣雲豹疑現原民傳統領域 兩組部落巡守員目擊 . 中央社 CNA. 2019-02-23 [2025-06-17 ] (中文(臺灣)) . ^ 章明哲. 台東部落巡守員 宣稱目擊雲豹引關注 | 公視新聞網 PNN . 公視新聞網 PNN. 2019-02-24 [2025-06-17 ] (中文(繁體)) . ^ 18.0 18.1 18.2 Kitchener, A. C.; Breitenmoser-Würsten, C.; Eizirik, E.; Gentry, A.; Werdelin, Lars; Wilting, A.; Yamaguchi, N.; Johnson, Warren E. A revised taxonomy of the Felidae : The final report of the Cat Classification Task Force of the IUCN Cat Specialist Group . IUCN. 2017. (原始内容存档 于2020-12-05). ^ 當消失蹤影40年的雲豹在阿塱壹森林現身 . ^ 張岱屏. 存档副本 . 環境資訊中心. 2004-03-05 [2020-02-12 ] . (原始内容存档 于2008-12-02). ^ Palihabasan布農族口傳與神話故事(tumaz熊uknav雲豹與布農族口傳的傳說故事) . 臺南市扎哈木部落大學. 2018-05-27 [2020-02-12 ] . [失效連結 ^ 臺博館展出「臺灣森林的勇者─臺灣雲豹特展」 . 國立臺灣博物館. 2014-05-04 [2025-06-17 ] (中文(臺灣)) . ^ 姜博仁/雲豹在台灣的前世今生 . 環境資訊中心. [2025-06-17 ] . (原始内容 存档于2025-01-15) (中文(繁體)) . ^ TMMA0007 . 國立臺灣博物館典藏查詢資訊系統. 2025-06-18 (中文(臺灣)) . ^ TMMA0007 . 國立臺灣博物館典藏查詢資訊系統. 2025-06-18 (中文(臺灣)) . ^ TMMA0124 . 國立臺灣博物館典藏查詢資訊系統. 2025-06-18 (中文(臺灣)) . ^ TMMA0330 . 國立臺灣博物館典藏查詢資訊系統. 2025-06-18 (中文(臺灣)) . ^ 蔡智明. 阿里山博物館雲豹標本 捐贈國立自然科學博物館 . 中央社 CNA. 2025-06-17 [2025-06-17 ] (中文(臺灣)) . ^ 中央通訊社. 科博館獲贈台灣雲豹標本 3D建模搭AI重現穿梭林間 . 中央社 CNA. 2025-06-17 [2025-06-17 ] (中文(臺灣)) . ^ 來自阿里山的台灣雲豹標本 :: 精選典藏網 by 國立自然科學博物館 . digicoll.nmns.edu.tw. [2025-06-17 ] (中文(繁體)) . ^ 楊旻峰、彭煥羣. 台灣雲豹標本因地震受損 國內首用「3D高斯潑濺法」建模 . 公視新聞網. 2025-06-17 [2025-06-17 ] (中文(繁體)) . ^ 呂妍庭. 林業署嘉義分署捐逾百件標本給科博館 雲豹標本助數位化研究 - 生活 . 中時新聞網. 2025-06-17 [2025-06-17 ] (中文(臺灣)) . ^ 中時新聞網. 排灣族男 雲豹標本當傳家寶 - 生活 . 中時新聞網. 2014-03-03 [2025-06-17 ] (中文(臺灣)) .

東海大學全球資訊網,nd,雲豹 [online]。台中:東海大學全球資訊網。[引用於2004年11月10日]。全球資訊網網址:[1] 。

國立台灣博物館,2003,動物學組 [online]。台北:國立台灣博物館。[引用於2004年11月12日]。全球資訊網網址:[2] 。

Hall, Phil. 1999. The Published Writings of Robert Swinhoe [online]. np: Great Works Internet, [cited 12 November 2004]. Available from World Wide Web: [3] .

Hattner, Rebecca. 2004. Neofelis nebulosa [online]. Ann Arbor, Mich.: Animal Diversity Web, 6 November [cited 13 November 2004]. Available from World Wide Web: [4] (页面存档备份 ,存于互联网档案馆 ).

McGlynn, Matt. 2004. Clouded Leopard (Neofelis nebulosa) [online]. np: Lioncrusher's Domain, [cited 13 November 2004]. Available from World Wide Web: [5] .

彭明敏文教基金會,1998,台灣雲豹,見[Hi-On]鯨魚網站 [online]。台北:彭明敏文教基金會。3月8日 [引用於2004年11月12日]。全球資訊網網址:[6] 。

山溪,nd,雲豹與雪豹 [online]。np:清清集郵資訊網。[引用於2004年11月10日]。全球資訊網網址:[7] (页面存档备份 ,存于互联网档案馆 )。

台北市立動物園,2004,認養雲豹 [online]。台北:台北市立動物園。[引用於2004年11月12日]。全球資訊網網址:[8] (页面存档备份 ,存于互联网档案馆 )。

台灣原圖集郵世界,nd,由台灣雲豹原圖卡說起 [online]。np:台灣原圖集郵世界。[引用於2004年11月12日]。全球資訊網網址:[9] 。

行政院農委會特有生物研究保育中心,nd,雲豹 [online]。南投縣集集鎮:行政院農委會特有生物研究保育中心。[引用於2004年11月12日]。全球資訊網網址:

Kitchener A. C., Breitenmoser-Würsten Ch., Eizirik E., Gentry A., Werdelin L., Wilting A., Yamaguchi N., Abramov A. V., Christiansen P., Driscoll C., Duckworth J. W., Johnson W., Luo S.-J., Meijaard E., O’Donoghue P., Sanderson J., Seymour K., Bruford M., Groves C., Hoffmann M., Nowell K., Timmons Z. & Tobe S. 2017. A revised taxonomy of the Felidae. The final report of the Cat Classification Task Force of the IUCN/ SSC Cat Specialist Group. Cat News Special Issue 11, 64-65 pp.

[10] 。史溫侯 (Robert Swinhoe)

Neofelis nebulosa brachyura Leopardus brachyurus