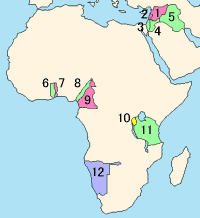

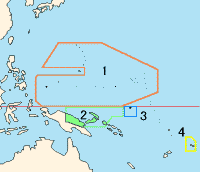

國際聯盟託管地 第一等:1 敍利亞 2 黎巴嫩 3 巴勒斯坦 4 外約旦 5 伊拉克 第二等:6 英屬多哥蘭 7 法屬多哥蘭 8 英屬喀麥隆 9 法屬喀麥隆 10 盧安達-烏隆地 11 坦干伊加 第三等:12 西南非  第三等:1 南洋諸島 2 新幾內亞 3 諾魯 4 西薩摩亞 國際聯盟託管地是指根據1919年6月28日簽訂的《國際聯盟盟約》的第22條而成立的一些區域,這些區域大多原為殖民地,其控制權在第一次世界大戰結束後被移交給國際聯盟進行託管。第二次世界大戰結束後,隨著國際聯盟的解散和聯合國的建立,根據雅爾達會議的決議,所有的國際聯盟託管地(除了西南非洲,即今納米比亞),都轉為聯合國託管領土。 除了託管地外,國聯還曾直接管治薩爾盆地地區15年,後來經該地區全民公決回歸德國。1920年11月15日至1939年9月1日期間存在的但澤自由市(今波蘭格但斯克)亦在國際聯盟保護之下實施自治。 定義由國際聯盟(稱國聯)託管委員會(The Mandates Commission)所負責的所有託管地皆是第一次世界大戰戰敗國的殖民地,主要是德意志第二帝國和鄂圖曼土耳其帝國。必須注意的是,託管地根本上不同於保護國的地方在於託管該地區的強權會對當地原居民和國聯作出義務,而保護國則不會。 一個託管地的成立包含了兩個階段:

所有在託管當局管理範圍邊界都會直接被一些協約國集團(即『託管國』)管理,直至託管國認為該地可以有能力自治為止,如英國巴勒斯坦託管地及南非聯邦。國聯共擁有14個託管地並分配予6個協約國集團國家,它們分別為:英國、法國、比利時、新西蘭、澳大利亞及日本。實際上,託管地被協約國集團當作殖民地般看待及被當作為「戰爭的戰利品」。除了伊拉克於1932年獲得獨立並加入國聯外,全部託管地直到二戰後為止均未獲得獨立,它們託管地身份更延至1990年才完結。國聯解散後,這些託管地成為聯合國託管地。 根據的條約1919年簽訂的凡爾賽條約標誌著對德國殖民地分配的完成,於1919年5月7日正式分配託管地予各戰勝國。而對鄂圖曼土耳其的領土要求則在色佛爾條約中首次提出,並最終在1923年的洛桑條約中確立。 託管地的種類雖然每個託管地中託管政府的控制皆視乎於每個地區的不同需要,亦都按照國聯對每個地區的基準而行事,但是,每一個託管地都有一些共通點:不得建設防禦工事,不得在託管地徵兵,而且每年要向國聯託管委員會提交報告。雖然如此,某程度上每個託管國都已經視託管地為自己殖民帝國的一部分。因為必須注意的是,國聯並沒有很大的權力去有效地管理各列強。 國聯根據當時託管地的人口和發展情況而將託管地分成三個不同的等級:第一等(Class A),第二等(Class B)和第三等(Class C)。 第一等託管地(Class A mandates)第一等託管地全部為前鄂圖曼所控制的地區,當地人民大部份已自治。定義為:

此等託管地皆為前鄂圖曼土耳其帝國所控制的地區。屬於第一等託管地的地區為:

到1948年,這些託管地全部都被君主政體(伊拉克,約旦)和共和政府(以色列,黎巴嫩,敘利亞)所取代。 第二等託管地(Class B mandates)第二等託管地全都屬於在西非和中非次撒哈拉地區的德國殖民地。這些地區都被視為需要託管當局提供更大的控制力度。國聯禁止託管當局在該託管地建造海陸軍基地。國聯在《國際聯盟盟約》內表示: 屬於第二等託管地的地區為:

除了這兩個之外,還有兩個地區根據之前軍事佔領區的劃分而被分裂成英國和法國的託管地。

第三等託管地(Class C mandates)凡在西南非洲(今納米比亞)和南太平洋諸島的託管地則成為第三等託管地,托管國獲授權全面管治。第三等託管地:

屬於第三等託管地的地區大多為前德意志第二帝國的領地:

参考文献

参见 |

Portal di Ensiklopedia Dunia