ه¤§و°§هŒ–ن؛‹ن»¶

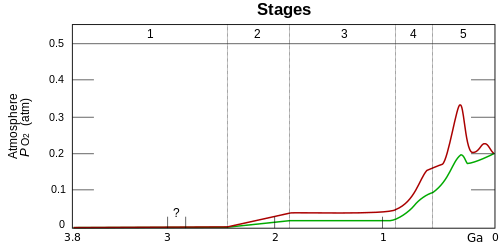

éک¶و®µن¸€ï¼ˆ38.5ï¼چ24.5ه„„ه¹´ï¼‰ï¼ڑه¤§و°”هں؛وœ¬ç„،و°§م€‚ه¤§و´‹éƒ½هں؛وœ¬ç„،و°§ï¼Œن½†وµ…وµ·هڈ¯èƒ½وœ‰و°§م€‚ éک¶و®µن؛Œï¼ˆ24.5ï¼چ18.5ه„„ه¹´ï¼‰ï¼ڑو°§و°£ç”ںوˆگ,هچ‡هˆ°0.02至0.04ه¤§و°£ه£“,ن½†ç”±وµ·و´‹ن¸ژوµ·ه؛ٹه²©çں³هگ¸و”¶م€‚ éک¶و®µن¸‰ï¼ˆ18.5ï¼چ8.5ه„„ه¹´ï¼‰ï¼ڑو°§é‡ڈهٹ هˆ°ç”±ه¤§و´‹é‡‹ه‡؛,ن½†ç”±هœ°é¢هگ¸و”¶ï¼Œو°§é‡ڈو²،وœ‰وکژوک¾هڈکهŒ–م€‚ éک¶و®µه››ن¸ژن؛”(8.5ه„„ه¹´è‡³ن»ٹ)ï¼ڑه…¶ه®ƒه„²و°§ن»‹è³ھ飽ه’Œï¼Œو°§هœ¨ه¤§و°£ç§¯èپڑم€‚[1] -4500 — – -4250 — – -4000 — – -3750 — – -3500 — – -3250 — – -3000 — – -2750 — – -2500 — – -2250 — – -2000 — – -1750 — – -1500 — – -1250 — – -1000 — – -750 — – -500 — – -250 — – 0 — (百èگ¬ه¹´ï¼‰ ه¤§و°§هŒ–ن؛‹ن»¶ï¼ˆè‹±èھï¼ڑGreat Oxygenation Eventوˆ–Great Oxidation Event),ن¹ںوœ‰و°§و°”çپ¾هڈک(Oxygen Catastrophe)م€پو°§و°”وµ©هٹ«ï¼ˆOxygen Holocaust)م€پو°§و°”هچ±وœ؛(Oxygen Crisis)م€پو°§و°”é©ه‘½ï¼ˆOxygen Revolution)ç‰ن¸چهگŒç§°ه‘¼ï¼ŒوŒ‡هœ°çگƒهœ°è´¨هژ†هڈ²ن¸ٹهœ¨ç؛¦26ن؛؟ه¹´ه‰چçڑ„ه¤ھهڈ¤ه®™â€”ه…ƒهڈ¤ه®™ن؛¤ç•Œوœںوµ·و´‹ه’Œه¤§و°”ه±‚ه†…çڑ„و°§و°”هگ«é‡ڈçھپ然ه¢هٹ çڑ„ن¸€و®µو—¶é—´م€‚هœ¨و¤ن¹‹ه‰چçڑ„و—©وœںه¤§و°”ه¹¶و²،وœ‰و¸¸ç¦»و€پçڑ„و°§و°”,而وک¯ن¸ھن¸»è¦پوˆگن»½ç”±و°®و°”م€پ甲烷م€پو°¨و°”م€پن؛Œو°§هŒ–碳ه’Œç،«هŒ–و°¢ç‰ç‰©è´¨ç»„وˆگçڑ„è؟کهژںو€§ه¤§و°”,ن»»ن½•و¸¸ç¦»و°§و°”都ن¼ڑه¾ˆه؟«è¢«è؟™ن؛›è؟کهژںه‰‚é€ڑè؟‡و°§هŒ–è؟کهژںهڈچه؛”移除وژ‰م€‚然而هœ¨و–°ه¤ھهڈ¤ن»£وœ«وœں,و¸¸ç¦»و°§و°”çڑ„è¯پوچ®é¦–و¬،ه‡؛çژ°هœ¨هœ°è´¨è®°ه½•ن¸ï¼Œè¯´وکژهœ°çگƒه¤§و°”ن»ژè؟کهژںو€§ه¤§و°”ه¼€ه§‹è½¬ن¸؛ن؛†و°§هŒ–و€§ه¤§و°”م€‚ 這ن؛›و–°ه‡؛çژ°çڑ„و°§ن¾†è‡ھè—چç¶ èڈŒçڑ„ن؛§و°§ه…‰هگˆن½œç”¨ï¼Œوک¯هڈ¶ç»؟ç´ وچ•وچ‰و—¥ه…‰ن¸çڑ„ç؛¢è“ه…‰هˆ†è§£و°´هˆ†هگèژ·هڈ–و°¢و£ç¦»هگè؟›è،Œه›؛碳è؟‡ç¨‹ن¸çڑ„ه‰¯ن؛§ç‰©م€‚ن½†è“ç»؟èڈŒè‡³ه°‘هœ¨ن¸ه¤ھهڈ¤ن»£ه°±ه·²ه‡؛çژ°ï¼Œهˆ°ه¤§و°§هŒ–ن؛‹ن»¶و—¶ه·²ç»ڈهکهœ¨è؟‘10ن؛؟ه¹´ï¼Œهچ´ç›´هˆ°و–°ه¤ھهڈ¤ن»£وœ«وœںو‰چوœ‰و¸¸ç¦»و°§و°”هœ¨çںو—¶é—´ه†…çھپ然ه¢هٹ ,ه…¶ه®Œو•´هژںه› ه°ڑن¸چه¾—çں¥ï¼Œç›®ه‰چهڈھوœ‰è‹¥ه¹²ç§چهپ‡è¯´èƒ½è§£é‡ٹم€‚ç›®ه‰چوœ€هڈ—و¬¢è؟ژçڑ„说و³•وک¯ن¹‹ه‰چوµ·و´‹ه’Œهœ°è،¨هگ«وœ‰çڑ„è؟کهژںو€§ç‰©è´¨ï¼ˆç‰¹هˆ«وک¯ن؛ڑé“پم€پç،«ه’Œه¤§و°”甲烷)ن»چ然ه¾ˆه¤ڑ,و°§و°”被移除çڑ„é€ںه؛¦ن»چ然é«کن؛ژه…¶ç”ںن؛§é€ںه؛¦ï¼Œç›´هˆ°و–°ه¤ھهڈ¤ن»£ه› ن¸؛è؟کهژںه‰‚é€گو¸گو¯ç«و‰چè·¨è؟‡ن¸´ç•Œç‚¹ن½؟ه¾—و°§و°”çڑ„ç”ںن؛§è¶…è؟‡و¶ˆè€—,ه¯¼è‡´و²،被و¶ˆè€—移除çڑ„و¸¸ç¦»و°§و°”首و¬،وˆگ规و¨،çڑ„ه‡؛çژ°هœ¨وµ·و´‹ه’Œه¤§و°”ن¸م€‚ ه¤§و°§هŒ–ن؛‹ن»¶و°¸ن¹…و€§çڑ„و”¹è®ٹن؛†هœ°çگƒه¤§و°”çڑ„وˆگن»½ï¼Œن¹ںهœ¨ه²©ه±‚ن¸ç•™ن¸‹ن؛†ن¾‹ه¦‚و،çٹ¶é“په±‚é‚£و ·çڑ„çں؟çں³ه±‚م€‚هگŒو—¶ï¼Œه› ن¸؛و›¾هœ¨هژںه§‹ه¤§و°”ن¸وœ‰ç›¸ه½“هچ و¯”çڑ„甲烷ن¸ژو–°ç”ںçڑ„و°§و°”هڈ‘ç”ںهŒ–ه¦هڈچه؛”被ه¤§é‡ڈو¶ˆè€—,ن½؟ه¾—و¸©ه®¤و•ˆه؛”é”گه‡ڈ,هœ¨ن¹‹هگژçڑ„و–°ه…ƒهڈ¤ن»£ه¼•هڈ‘ن؛†هژ†و—¶ن¸‰ن؛؟ه¹´çڑ„ن¼‘ن¼¦ه¤§ه†°وœںم€‚وپ端çڑ„و°”ه€™هڈکهŒ–هٹ ن¸ٹو°§و°”و´»و€§ه¯¹éپ—ن¼ 物质ه’Œوœ‰وœ؛物çڑ„و°§هŒ–ç ´هڈهٹ›ï¼Œç›´وژ¥و‘§و®‹ن؛†ه½“و—¶ن»¥وµ·ç”ںهژŒو°§هژںو ¸èڈŒو¯¯ن¸؛ن¸»çڑ„ç”ں物هœˆï¼Œé€ وˆگن؛†ن¸¥و ¼و„ڈن¹‰ن¸ٹهڈ¯èƒ½وک¯ç”ںه‘½هڈ²ن¸ٹوœ€ن¸؛ن¸¥é‡چçڑ„ن¸€و¬،çپç»ن؛‹ن»¶م€‚ن½†é€‰و‹©هژ‹هٹ›çڑ„و”¹هڈکن¹ںن؟ƒè؟›è¯ç”ںن؛†هگ„ç±»ه¥½و°§èڈŒه’Œç”±ه¥½و°§ç»†èڈŒن¸ژهژŒو°§هڈ¤èڈŒهڈ‘ç”ںه†…ه…±ç”ں而و¼”هڈکه‡؛çڑ„çœںو ¸ç”ں物,وœ‰و°§ه‘¼هگ¸و‰€وڈگن¾›çڑ„ه¼؛ه¤§و½œèƒ½ن¹ںن½؟ه¾—و—¥هگژ藻类م€پهژں虫م€پçœںèڈŒم€پهٹ¨ç‰©ه’Œو¤چ物ç‰ه¤چو‚ç”ںه‘½çڑ„و¼”هŒ–وˆگن¸؛هڈ¯èƒ½[2]م€‚ و—©وœںه¤§و°£هœ°è³ھè‰و“ڑه¤§و°§هŒ–ن؛‹ن»¶çڑ„è‰و“ڑوک¯ç”±ه®ڑ義這ن¸€ç³»هˆ—هœ°è³ھن؛‹ن»¶çڑ„هگ„種ه²©çں³ه¸ه’Œهœ°çگƒهŒ–ه¸و¨™è¨کوڈگن¾›çڑ„م€‚ ه¤§é™¸وŒ‡و¨™و¢ç‹€éگµه±¤éگµه½¢و…‹هگŒن½چç´هŒ–çں³ه’Œç”ں物و¨™èھŒç‰©ï¼ˆهŒ–ه¸هŒ–çں³ï¼‰ه…¶ن»–وŒ‡و¨™هپ‡èھھهˆ†éڑژو®µé€²هŒ–ç‡ںé¤ٹ飢èچ’éژ³é£¢èچ’ه¢هٹ é€ڑé‡ڈو¸›ه°‘هŒ¯و§‹é€ 觸發ه› ç´ 雙穩و…‹ه¢هٹ ه…‰é€±وœںو°§هŒ–çڑ„ه¾Œوœ هœ¨ç¤¦ç”¢ه¤ڑو¨£هŒ–ن¸çڑ„ن½œç”¨هœ¨è—چèڈŒé–€é€²هŒ–ن¸çڑ„ن½œç”¨çœںو ¸ç”ں物çڑ„èµ·و؛گو´›é¦¬è²¢è؟ھï¼چ賈هœ–هˆ©ç¢³هگŒن½چç´ و£و¼‚移ن؛‹ن»¶هڈƒè¦‹

هڈ‚考و–‡çŒ®

ه¤–部連çµگ

|

Portal di Ensiklopedia Dunia