Âú∞ÁêÉÁèæÂú®Êúĉ∏ªË¶ÅÁöÑ15ÂÄãÊùø°ä„ÄÇ ÊßãÈÄÝÊùø°ä ÔºàËã±Ë™ûÔºötectonic plates ÔºâÊòØÂ≤©Áü≥Âúà ÔºàÂú∞Êƺ Âíå‰∏䱧Âú∞Âπî ÔºâÁöщ∏ÄÈÉ®ÂàÜ„Älj∏ÄËà¨Êùø°äÂéöÁ¥Ñ100ÂÖ¨ÈáåÔºà62Ëã±ÈáåÔºâÔºåÊùêÊñôÁµÑÊàêÊúâÂÖ©Á®Æ‰∏ªË¶ÅÈ°ûÂûãÔºöʵ∑Ê¥ãÂú∞Êƺ ÔºàÁüΩ „ÄÅÈéÇ ÁµÑÊàêÁöÑÁüΩÈéDZ§ÔºâÂíå§ßÈô∏Âú∞Êƺ ÔºàÁüΩ „ÄÅÈãÅ ÁµÑÊàêÁöÑÁüΩÈãű§Ôºâ„ÄÇʵ∑Ê¥ãÂú∞Êƺ‰∏≠‰ª•ÁéÑÊ≠¶Â≤© ÁÇ∫‰∏ªÔºåËÄå§ßÈô∏Âú∞Êƺ§ß§öÊò؉ΩéÂØÜÂ∫¶Ëä±Â¥óÂ≤© „ÄÇÂèÉ˶ãÊùø°äÊßãÈÄÝË´ñ „ÄÇ

Âú∞Ë≥™Â≠∏ÂÆ∂ ÊôÆÈÅçË™çÁÇ∫‰∏ãÂàóÊßãÈÄÝÊùø°äÁõÆÂâçÂ≠òÂú®ÊñºÂú∞ÁêÉË°®Èù¢‰∏äÔºåÂÖ∑Êúâ§ßËá¥ÂèØÂÆöÁæ©ÁöÑÈÇäÁïå„ÄÇÊßãÈÄÝÊùø°äÊúâÊôÇË¢´ÂàÜÁÇ∫‰∏âÂÄãÈ°ûÂà•Ôºö‰∏ªË¶ÅÔºàÊàñÂàùÁ¥öÔºâÊùø°ä„ÄÅʨ°Ë¶ÅÔºàÊàñʨ°Á¥öÔºâÊùø°äÂíåÂæÆÔºàÊàñ‰∏âÁ¥öÔºâÊùø°ä„ÄÇ

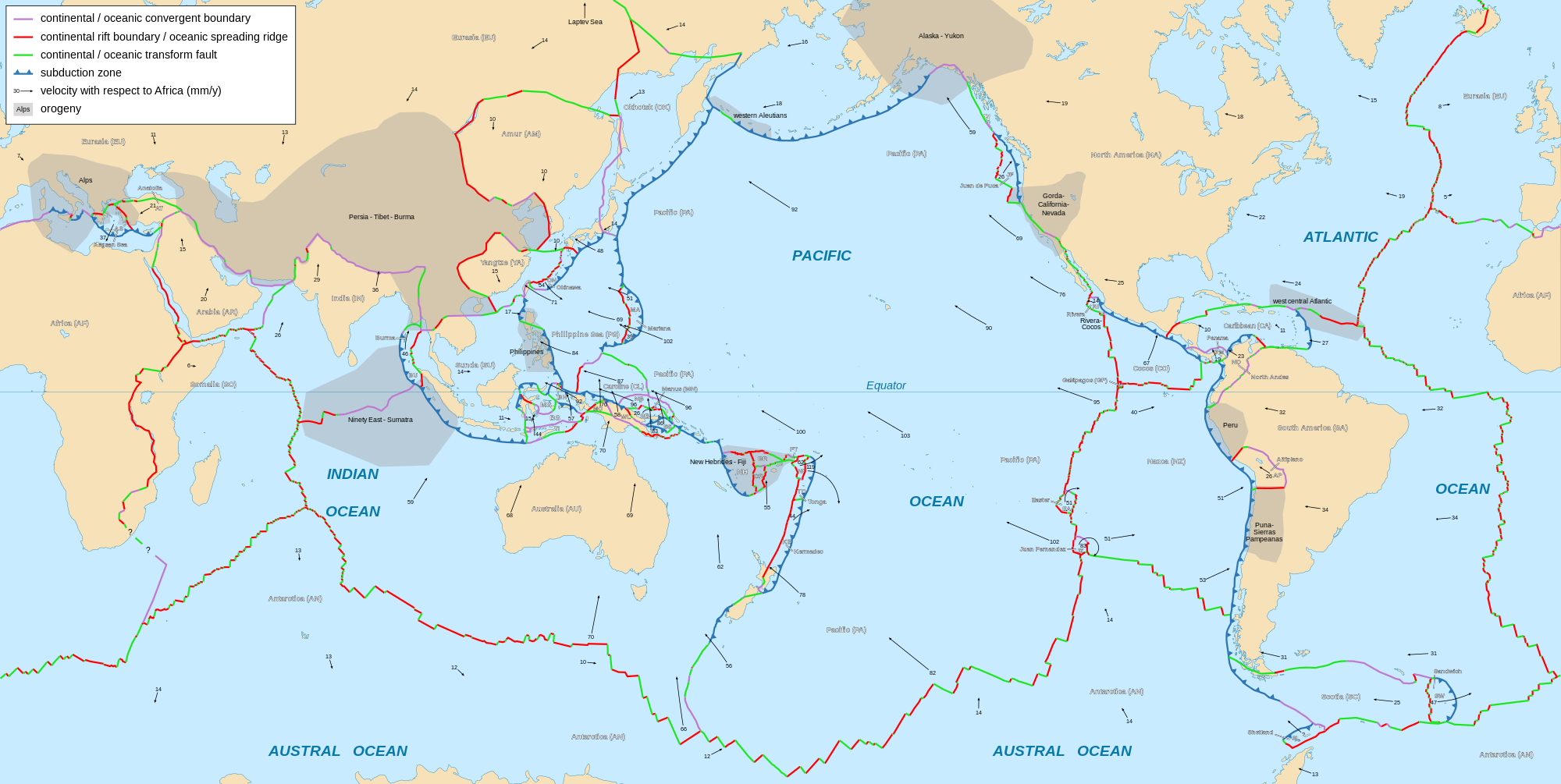

主要板塊包括大部分的大陸 和太平洋 。在這個列表,主要板塊是面積大於2000萬平方公里的板塊。

太平洋板塊 (Pacific Plate) - 103,300,000 km2 北美板塊 (North American Plate) - 75,900,000 km2 歐亞板塊 (Eurasian Plate) - 67,800,000 km2 非洲板塊 (African Plate) - 61,300,000 km2 南極板塊 (Antarctic Plate) - 60,900,000 km2 印度-澳洲板塊 (Indo-Australian Plate) - 58,900,000 km2

南美板塊 (South American Plate) - 43,600,000 km2

ÈÄô‰∫õ˺ÉÂ∞èÁöÑÊùø°äÂèØËÉΩ‰∏çÊúÉÊ®ôÁ§∫Âú®‰∏ÄËà¨Êùø°äÂú∞Âúñ‰∏äÔºåÂõÝÁÇ∫§ß§öÊï∏‰∏çÂåÖÊã¨È°ØËëóÁöÑÈô∏Âú∞ÂçÄÂüü„ÄÇÂú®ÈÄôÂÄãÂàóË°®Ôºåʨ°Ë¶ÅÊùø°äÁöÑÈù¢Á©ç§ßÁ∫¶‰ªãÊñº100Ëê¨Ëá≥2000Ëê¨Âπ≥ÊñπÂÖ¨Èáå„ÄÇ

Á¥¢È¶¨Â੉∫ûÊùø°ä ÔºàSomali PlateԺ⠂Äì 16,700,000 km2 Á¥çÊñØÂç°Êùø°ä ÔºàNazca PlateԺ⠂Äì 15,600,000 km2 Ëè≤ÂæãË≥ìʵ∑Êùø°ä ÔºàPhilippine Sea PlateԺ⠂Äì 5,500,000 km2 ÈòøÊã≺ØÊùø°ä ÔºàArabian PlateԺ⠂Äì 5,000,000 km2 ÂäÝÂãíÊØîÊùø°ä ÔºàCaribbean PlateԺ⠂Äì 3,300,000 km2 ÁßëÁßëÊñØÊùø°ä ÔºàCocos PlateԺ⠂Äì 2,900,000 km2 ÂäÝÊ¥õÊûóÊùø°ä ÔºàCaroline PlateԺ⠂Äì 1,700,000 km2 ÊñØÁßëËàçÊùøÂùó ÔºàScotia PlateԺ⠂Äì 1,600,000 km2 Á∑¨Áî∏Êùø°ä ÔºàBurma PlateԺ⠂Äì 1,100,000 km2 Êñ∞ʵ∑Â∏ÉÈáåÂú∞Êùø°ä ÔºàNew Hebrides PlateԺ⠂Äì 1,100,000 km2 ÈòøÁ©ÜÂ∞îÊùøÂùó ÔºàAmurian plateÔºâ‚Äî‚Äî‰Ωç‰∫é‰∫öÊ¥≤‰∏úÈÉ®ÁöÑÂ∞èÂûãÊûÑÈÄÝÊùøÂùóÂç∞Â∫¶ÊùøÂùó ÔºàIndian plateÔºâ‚Äî‚ÄéÂÜàÁì¶Á∫≥§ßÈôÜÂàÜÁ¶ªÁöÑÂ∞èÂûãÊùøÂùóÔºåÈù¢ÁßØ11,900,000Âπ≥ÊñπÂÖ¨ÈáåÔºà4,600,000Âπ≥ÊñπËã±ÈáåÔºâÈÑÇÈúçʨ°ÂÖãÊùøÂùó ÔºàOkhotsk plateÔºâ‚Äî‚Äî‰∫öÊ¥≤ÁöÑÂ∞èÂûãÊûÑÈÄÝÊùøÂùóÂ∑Ω‰ªñÊùøÂùó ÔºàSunda plateÔºâ‚Äî‚ÄîÊ∂µÁõñ‰∏úÂçó‰∫öÁöÑÊûÑÈÄÝÊùøÂùóÊâ¨Â≠êÊùøÂùó ÔºàYangtze plateÔºâ‚Äî‚ÄîÊâøËΩΩ‰∏≠ÂõΩÂçóÊñπ‰∏ª‰ΩìÈÉ®ÂàÜÁöѧßÈôÜÊûÑÈÄÝÊùøÂùó

ÈÄô‰∫õÊùø°äÂú®‰∏ÄËà¨Êùø°äÂú∞Âúñ‰∏äÈÄöÂ∏∏Âêà‰ΩµÊñºÁõ∏ÈÑ∞Áöщ∏ªÊùø°ä„ÄÇÂú®‰∏ãÈù¢ÈÄôÂÄãÂàóË°®ÔºåÂæÆÊùø°äÊòØÈù¢Á©çÂ∞èÊñº100Ëê¨Âπ≥ÊñπÂÖ¨ÈáåÁöÑÊùø°äÔºõ‰ΩÜË°®‰∏≠Êüê‰∫õÂæÆÊùøÂùóÂú®‰∏ĉ∫õÊñáÁåƉ∏≠ÂèØËÉΩË¢´Ëß܉∏∫ʨ°Ë¶ÅÊùøÂùó„Älj∏ĉ∫õÊ®°ÂûãÂú®ÁõÆÂâçÁöÑÈÄݱ±Â∏∂ ‰∏≠Ë≠òÂà•Âá∫Êõ¥Â§öÁöÑÂ∞èÊùø°äÔºå¶lj∫ûÂæóÈáå‰∫ûÊùø°ä Êé¢Èô©ÂÆ∂ÊùøÂùó „ÄÅÊààÂ∞îËææÊùøÂùó ÂíåËè≤ÂæãÂÆæÁߪÂä®ÊùøÂùó „ÄÇÂ∞çÊñºÈÄô‰∫õÊùø°äÊòØÂê¶ÊáâË©≤Ë¢´Ë¶ñÁÇ∫Âú∞Êƺ Áöщ∏çÂêåÈÉ®ÂàÜÔºåÈÇÑÊ≤íÊúâÁßëÂ≠∏ÂÖ±Ë≠òÔºåÂõÝÊ≠§Êñ∞ÁöÑÁÝîÁ©∂ÂèØËÉΩÊúÉÊîπËÆäÈÄôÂÄãÂàóË°®[ 1] [ 2] [ 3] [ 4]

歐亞板塊。 愛琴海板塊 和安那托利亞板塊 。

太平洋板块及其邻近板块。

菲律宾海板块及其邻近板块。

南美洲板块 北美板塊

ÂäÝÂãíÊØîÊùø°ä

科科斯板塊

地球歷史上曾經有許多板塊存在,它們隨著時間聚合形成更大的板塊,或分裂成較小的板塊,或已經被壓碎隱沒在其他板塊之下。

‰∏çÊòØÊâÄÊúâÊùø°äÈÇäÁïåÈÉΩÂæàÂÆπÊòìÂÆöÁæ©ÔºåÂ∞çÊñºÂ觉ª£Âú∞Êƺ‰æÜË™™Êõ¥ÊòضÇÊ≠§„Äljª•‰∏ã‰∏ªË¶ÅÂàóÂá∫Â觉ª£ÁöÑÂÖãÊãâÈÄö „ÄÅÂæÆÊùø°ä„ÄÅÊùø°ä„ÄÅÂú∞Áõæ „ÄÅÂú∞È´î ÂíåÂçÄÂüüÔºåËÄå‰∏çÊòØÂñÆÁç®ÁöÑÊùø°ä„ÄÇÂÖãÊãâÈÄö ÔºàÈô∏ÊÝ∏ÔºâÊòاßÈô∏ Â≤©Áü≥Âúà ‰∏≠ÊúÄÂè§ËÄÅÂíåÊúÄÁ©©ÂÆöÁöÑÈÉ®ÂàÜ„ÄÇÂú∞Áõæ ÊòØÂÖãÊãâÈÄö ÁöÑÊö¥Èú≤ÂçÄÂüü„ÄÇÂæÆÊùø°äÊòØÂæÆÂ∞èÁöÑÊßãÈÄÝÊùø°ä„ÄÇÂú∞È´î ÊòØÂú®‰∏ÄÂÄãÊßãÈÄÝÊùø°ä‰∏äÂΩ¢ÊàêÁöÑÂú∞ÊƺÊùêÊñôÁ¢éÁâáÔºåÂÝÜÁ©çÂú®Â趉∏ÄÂÄãÊùø°ä‰∏ä„ÄÇÂçÄÂüüÊòØÊùø°ä‰∏äÂÖ∑ÊúâÁõ∏‰ººÂ≤©Áü≥ÁöÑÂú∞±§ÔºåÂèØËÉΩÊòØÂéüÁîüÂ≤©Â±§ÊàñÊòØÁî±Âú∞±§ÂÝÜÁ©çÂΩ¢Êàê„ÄÇÂú∞È´îÂèØËÉΩÊò؉πüÂèØËÉΩ‰∏çÊòØ˵∑Ê∫êÊñºÁç®Á´ãÁöÑÂæÆÊùø°äÔºåÂõÝÁÇ∫Âú∞È´îÂèØËÉΩÊ≤íÊúâÂåÖÂê´Â≤©Áü≥ÂúàÁöÑÂÖ®ÈÉ®ÂéöÂ∫¶„ÄÇ

2.49億年前,可看到已分裂的辛梅利亞大陸 。

波罗的地盾 。

ʵ∑Ë•øÈÄݱ±ÈÅãÂãï ÊúÄÈáç˶ÅÁöÑÁµêÊßãÂíåÂú∞È´î„ÄÇ

印度年代地層劃分。

澳洲基本地質區域年代。

北美 克拉通 和基底。

中元古代 南美洲和非洲的克拉通 大略位置。

^ Tetsuzo Seno, Taro Sakurai, and Seth Stein. 1996. Can the Okhotsk plate be discriminated from the North American plate? J. Geophys. Res., 101, 11305-11315 (abstract (页面存档备份 ,存于互联网档案馆 ))

^ Bird, P. (2003). "An updated digital model of plate boundaries". Geochemistry, Geophysics, Geosystems 4 (3): 1027. doi :10.1029/2001GC000252 . http://peterbird.name/publications/2003_PB2002/2003_PB2002.htm (页面存档备份 ,存于互联网档案馆 ).

^ Timothy M. Kusky; Erkan Toraman & Tsilavo Raharimahefa. The Great Rift Valley of Madagascar: An extension of the Africa–Somali diffusive plate boundary? . International Association for Gondwana Research Published by Elsevier B.V. 2006-11-20 [2017-07-21 ] . (原始内容存档 于2018-08-19). ^ Niels Henriksen; A.K. Higgins; Feiko Kalsbeek; T. Christopher R. Pulvertaft. Greenland from Archaean to Quaternary (PDF) (185). Greenland Survey Bulletin. 2000 [2009-10-04 ] . (原始内容 (PDF) 存档于2008年12月7日). ^ Zhao, Guochun; Cawood, Peter A.; Wilde, Simon A.; Sun, M. Review of global 2.1–1.8 Ga orogens: implications for a pre-Rodinia supercontinent . Earth-Science Reviews. 2002, 59 : 125–162. Bibcode:2002ESRv...59..125Z doi:10.1016/S0012-8252(02)00073-9 ^ Zhao, Guochun; Sun, M.; Wilde, Simon A.; Li, S.Z. A Paleo-Mesoproterozoic supercontinent: assembly, growth and breakup . Earth-Science Reviews. 2004, 67 : 91–123. Bibcode:2004ESRv...67...91Z doi:10.1016/j.earscirev.2004.02.003