第ن¹وکںه½¢ن؛Œهچپé¢é«”

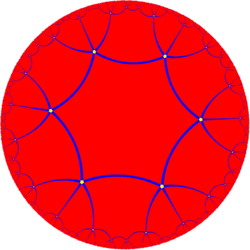

هœ¨ه¹¾ن½•ه¸ن¸ï¼Œç¬¬ن¹وکںه½¢ن؛Œهچپé¢é«”وک¯ن¸€ç¨®وکںه½¢ن؛Œهچپé¢é«”,هچ³و£ن؛Œهچپé¢é«”çڑ„وکںه½¢هŒ–體,ç‚؛و£ن؛Œهچپé¢é«”çڑ„é¢هگ‘ه¤–ه»¶ن¼¸ن¸¦ç›¸ن؛¤و‰€ه½¢وˆگçڑ„第ن¹ç¨®ç«‹é«”[1],ه…¶ه¤–觀ç‚؛12ه€‹هگ‘ه¤–çھپه‡؛çڑ„ن؛”角éŒگç‹€ه°–هˆ؛[2][3]م€‚雖然稱ç‚؛ن؛Œهچپé¢é«”,ن½†ه…¶ه¤–觀ç‚؛ç”±20組3ه€‹هˆ†é›¢çڑ„鳶ه½¢و§‹وˆگ[4]م€‚وœ‰ه…©ç¨®ه‡ه‹»ه¤ڑé¢é«”çڑ„ه°چهپ¶ه¤ڑé¢é«”ه¤–觀與第ن¹وکںه½¢ن؛Œهچپé¢é«”相هگŒï¼Œهˆ†هˆ¥ç‚؛ه¤§ن¸‰è§’ه…é‚ٹه½¢ن؛Œهچپé¢é«”(ه¤§é›™ن¸‰و–œن¸‰هچپن؛Œé¢é«”çڑ„ه°چهپ¶ه¤ڑé¢é«”)與ه…§هپ´ن¸‰è§’ه…é‚ٹه½¢ن؛Œهچپé¢é«”(雙ن¸‰و–œهچپن؛Œé¢é«”çڑ„ه°چهپ¶ه¤ڑé¢é«”)[5][6],ه…¶هœ¨ه¤–觀ن¸ٹç„،و³•هچ€هˆ¥م€‚هœ¨و؛«ه°¼çˆ¾çڑ„è‘—ن½œم€ٹه°چهپ¶و¨،ه‹م€‹ï¼ˆDual Models)ن¸ï¼Œه°‡ç¬¬ن¹وکںه½¢ن؛Œهچپé¢é«”وڈڈè؟°ç‚؛ه¤–觀與م€ٹه¤ڑé¢é«”و¨،ه‹م€‹وڈگهˆ°çڑ„ه¤§ن¸‰è§’ه…é‚ٹه½¢ن؛Œهچپé¢é«”ه’Œه…§هپ´ن¸‰è§’ه…é‚ٹه½¢ن؛Œهچپé¢é«”相هگŒ[7]:42م€‚هœ¨م€ٹن؛”هچپن¹ç¨®ن؛Œهچپé¢é«”م€‹ن¸ن؛¦ç„،وکژç¢؛وڈگهڈٹه…¶ه±¬و–¼ه“ھن¸€ه€‹ç«‹é«”,ن½†هڈ¯ن»¥و ¹و“ڑه‰چه¾Œو–‡هˆ¤و–·ه‡؛ه…¶وŒ‡çڑ„وک¯ه¤§ن¸‰è§’ه…é‚ٹه½¢ن؛Œهچپé¢é«”與ه…§هپ´ن¸‰è§’ه…é‚ٹه½¢ن؛Œهچپé¢é«”çڑ„ه…¶ن¸ن¹‹ن¸€ï¼Œç”±و–¼وœ‰ه…©ç¨®ه¤–觀相هگŒçڑ„立體,ن¹ںه› و¤ه…¶ن¸ن¸€ç¨®èˆ‡ن¹‹ه¤–觀相هگŒçڑ„ç«‹é«”وœ‰و™‚被وڈڈè؟°ç‚؛م€Œéپ؛ه¤±çڑ„وکںه½¢ن؛Œهچپé¢é«”م€چم€‚[8][9] و§‹وˆگ第ن¹وکںه½¢ن؛Œهچپé¢é«”هœ¨وœç“¦è¨کè™ںن¸هڈ¯ن»¥ç”¨De2f2ن¾†è،¨ç¤؛,[10]這ن»£è،¨ه…¶هŒ…هگ«ن؛†وکںه½¢ن؛Œهچپé¢é«”ن¸çڑ„Dèƒم€پe2èƒه’Œf2èƒï¼Œهچ³ه¾ن¸é–“و•¸ن¾†çڑ„第3م€پ第6ه’Œç¬¬8ه€‹èƒم€‚[11] é¢çڑ„組وˆگ第ن¹وکںه½¢ن؛Œهچپé¢é«”ç”±20組3ه€‹هˆ†é›¢çڑ„鳶ه½¢و§‹وˆگم€‚[4] ه¤§ن¸‰è§’ه…é‚ٹه½¢ن؛Œهچپé¢é«”ه¤§ن¸‰è§’ه…é‚ٹه½¢ن؛Œهچپé¢é«”وک¯ه¤§é›™ن¸‰و–œن¸‰هچپن؛Œé¢é«”çڑ„ه°چهپ¶ه¤ڑé¢é«”,هœ¨ه°چهپ¶و¨،ه‹ن¸ï¼Œه…¶ç·¨è™ںç‚؛U47م€‚ه…¶ç”±20ه€‹è‡ھ相ن؛¤çڑ„ه…é‚ٹه½¢ï¼ˆه¤–觀ç‚؛ن¸‰è§’وکں)組وˆگ,ه…±وœ‰20ه€‹é¢م€پ60و¢é‚ٹه’Œ32ه€‹é ‚é»م€‚هœ¨ه…¶32ه€‹é ‚é»ن¸ï¼Œوœ‰12ه€‹é ‚é»هœ¨ç«‹é«”ه¤–部,20ه€‹é ‚é»éڑ±و²’هœ¨ç«‹é«”ه…§éƒ¨م€‚[5] ه…¶é¢çڑ„ه…é‚ٹه½¢ن؛¤éŒ¯هœ°ç”±2種角و§‹وˆگ,هˆ†هˆ¥ç‚؛ه’Œم€‚ه…ه€‹è§’çڑ„ه…§è§’ه’Œوک¯è€Œéن¸€èˆ¬ه…é‚ٹه½¢çڑ„,ه› ç‚؛這و ¼ه½¢ç‹€ç¹è،Œه…¶ه¹¾ن½•ن¸ه؟ƒ2هœˆم€‚ه…¶ن؛Œé¢è§’ç‚؛م€‚ ه…§هپ´ن¸‰è§’ه…é‚ٹه½¢ن؛Œهچپé¢é«”ه…§هپ´ن¸‰è§’ه…é‚ٹه½¢ن؛Œهچپé¢é«”وک¯é›™ن¸‰و–œهچپن؛Œé¢é«”çڑ„ه°چهپ¶ه¤ڑé¢é«”,هœ¨ه°چهپ¶و¨،ه‹ن¸ï¼Œه…¶ç·¨è™ںç‚؛U41م€‚ه…¶ç”±20ه€‹ç‰é‚ٹه…é‚ٹه½¢çµ„وˆگ,ه…±وœ‰20ه€‹é¢م€پ60و¢é‚ٹه’Œ24ه€‹é ‚é»م€‚هœ¨ه…¶24ه€‹é ‚é»ن¸ï¼Œوœ‰12ه€‹é ‚é»هœ¨ç«‹é«”ه¤–部,12ه€‹é ‚é»éڑ±و²’هœ¨ç«‹é«”ه…§éƒ¨م€‚[6] ه…¶é¢çڑ„ه…é‚ٹه½¢ن؛¤éŒ¯هœ°ç”±2種角و§‹وˆگ,هˆ†هˆ¥ç‚؛ه’Œï¼Œç”±و–¼و²’وœ‰è‡ھ相ن؛¤çڑ„وƒ…ه½¢ï¼Œه…¶ه…§è§’ه’ŒهگŒو–¼ن¸€èˆ¬çڑ„ه…é‚ٹه½¢م€‚ه…¶ن؛Œé¢è§’ç‚؛م€‚ ه…§هپ´ن¸‰è§’ه…é‚ٹه½¢ن؛Œهچپé¢é«”與ه¤§ن¸‰è§’ه…é‚ٹه½¢ن؛Œهچپé¢é«”ن¸چهگŒم€‚ه…§هپ´ن¸‰è§’ه…é‚ٹه½¢ن؛Œهچپé¢é«”هœ¨و‹“و¨¸ه¸çµ‚能ه°چو‡‰هˆ°ن¸€ه€‹وٹ½è±،çڑ„و£ه¤ڑé¢é«”,相當و–¼ن؛”éڑژه…é‚ٹه½¢é‘²هµŒçڑ„ه•†ç©؛間,ه…¶هڈ¯ن»¥ه°‡ن½œç‚؛ه…§هپ´ن¸‰è§’ه…é‚ٹه½¢ن؛Œهچپé¢é«”ن¸çڑ„ه‡¹ه…é‚ٹه½¢é¢é€²è،Œو‹“و¨¸è®ٹه½¢وˆگو£ه…é‚ٹه½¢è€Œو§‹é€ ه‡؛ن؛”éڑژه…é‚ٹه½¢é‘²هµŒï¼Œه› و¤هœ¨هڈ¦ه¤–ن¸€ه€‹ç´¢ه¼•ن¸ن¹ں被看ن½œوک¯ن¸€ç¨®وٹ½è±،çڑ„و£ه¤ڑé¢é«”[12]ï¼ڑ 相關ه¤ڑé¢é«”f2وکںه½¢ن؛Œهچپé¢é«”

وœ€ه¤–ه±¤çڑ„èƒç‚؛f2çڑ„وکںه½¢ن؛Œهچپé¢é«”çڑ†وœƒوœ‰ç›¸è؟‘çڑ„ه½¢ç‹€م€‚ه–®ç´”ç”±f2èƒو‰€çµ„وˆگçڑ„ç«‹é«”ç‚؛ç”±12ه€‹هˆ†é›¢çڑ„ن؛”و–¹هپڈو–¹é¢é«”çµگو§‹و‰€çµ„وˆگم€‚[13][14]ه…¶هŒ…هگ«ن؛†وکںه½¢ن؛Œهچپé¢é«”çڑ„第7與第8èƒم€‚[15]

Af2وکںه½¢ن؛Œهچپé¢é«”f2çڑ„وکںه½¢ن؛Œهچپé¢é«”وک¯ن¸€ه€‹هˆ†é›¢çڑ„ه¹¾ن½•çµگو§‹ï¼Œè€Œè‹¥ه°‡و¯ڈه€‹هˆ†é›¢çµگو§‹çڑ„وœ€ه…§هپ´é ‚é»ن؛’相連وژ¥ï¼Œه‰‡ه…¶ه°‡è®ٹوˆگن¸€ه€‹ه–®ن¸€çڑ„ç«‹é«”م€‚ç”±و–¼ه…¶هŒ…و‹¬ن؛†وکںه½¢ن؛Œهچپé¢é«”çڑ„و ¸ه؟ƒèƒï¼Œه› و¤é€™ç¨®ç«‹é«”هœ¨وœç“¦è¨کè™ںن¸هڈ¯ن»¥ç”¨Af2è،¨ç¤؛م€‚[16]ç”±و–¼é€™ç¨®ç«‹é«”ن¸¦وœھو”¶éŒ„و–¼م€ٹن؛”هچپن¹ç¨®ن؛Œهچپé¢é«”م€‹ن¸ï¼Œه› و¤هڈˆè¢«وڈڈè؟°ç‚؛م€Œéپ؛ه¤±çڑ„ن؛Œهچپé¢é«”م€چ[17]

Df2وکںه½¢ن؛Œهچپé¢é«”Df2وکںه½¢ن؛Œهچپé¢é«”ه¤–觀ç‚؛ه…複هگˆن؛”و–¹هپڈو–¹é¢é«”與f2وکںه½¢ن؛Œهچپé¢é«”çڑ„組هگˆï¼Œوک¯م€ٹن؛”هچپن¹ç¨®ن؛Œهچپé¢é«”م€‹ن¸و‰€وڈگهˆ°ç±³ه‹’è¦ڈه‰‡çڑ„هڈچن¾‹م€‚這ه€‹ç«‹é«”وœ€و—©ç”±ه¸ƒé‡Œه¥‡ï¼ˆN.J. Bridge)و–¼هœ¨ه…¶è‘—ن½œن¸èھھوکژ,[18]ه¾Œن¾†è¢«و”¶éŒ„و–¼è“‹ن¼ٹ(Inchbald, Guy)çڑ„م€ٹéپ؛ه¤±çڑ„ن؛Œهچپé¢é«”م€‹ن¸م€‚[17]

هڈƒè¦‹

هڈƒè€ƒو–‡çچ»

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia