Carduelis spinus 黄雀 (学名 :Spinus spinus 雀科 黃雀屬 的鸟类 。這種鳥在歐洲和歐亞西伯利亞 地區非常常見。牠們生活在森林區域,無論是針葉林 還是混合林 ,以各種種子為食,尤其是赤楊 和針葉樹的種子。

牠與其他類似的雀鳥可通過羽毛顏色來區分。上半部為灰綠色,而下半部則是帶有灰色條紋的白色。牠的翅膀是黑色的,帶有明顯的黃色翼斑,尾羽是黑色並有黃色的兩側。雄鳥的臉部和胸部大多是黃色的,並且有一個整齊的黑色頭頂斑。雌鳥和幼鳥的頭部呈灰綠色,且沒有頭頂斑。這種鳥性格信任人類,社交性強且活潑。牠的歌聲是悅耳的啁啾和顫音混合,這也是它經常被圈養的原因。

這些鳥有一種不尋常的遷徙 模式,每隔幾年冬天牠們會大量向南遷徙。這種行為的原因尚不明,但可能與氣候因素有關,尤其是食物的可獲得性。通過這種方式,過冬的族群可以在食物充足的地方茁壯成長。這種小型雀鳥是個能幹的覓食者,經常像山雀 一樣倒掛在樹枝上取食,並且會拜訪花園中的鳥類餵食站。

黃雀最早由卡爾·林奈 於1758年在他的重要著作《自然系統第十版 》中描述為Fringilla spinus 。[ 3] 布里松 描述了金絲雀屬 Carduelis 黃雀屬 Spinus

學名Spinus 來自古希臘語 spinos ,這是一種現已無法識別的鳥的名稱。[ 4] sisschen zeischen [ 5]

儘管分布範圍廣泛,但這是一種單型物種,也就是說,沒有明顯的亞種 區分。[ 6] [ 7]

黃雀是一種小型、短尾鳥,體長11—12.5厘米(4.3—4.9英寸)[ 8] [ 9] [ 10] [ 11] [ 12] [ 10] [ 11] [ 13]

這種鳥顯示出兩性異形 。雄鳥的背部為灰綠色,臀部為黃色;尾羽兩側是黃色,尾端為黑色;翅膀是黑色的,帶有顯著的黃色翼斑;胸部呈黃色,靠近泄殖腔 的地方漸變為白色且帶有條紋;牠的喉部有黑色領斑,頭部有兩個黃色的耳羽 及一個黑色的頭頂斑。[ 9] [ 14] [ 15] [ 9]

黃雀的喙 形狀由牠的覓食習性所決定。喙強壯,但也細長,以便拾取牠們以此為食的種子。牠的腿和腳為深棕色,眼睛為黑色。[ 15]

牠的飛行方式迅速而跳躍,與其他雀鳥相似。[ 13]

黃雀容易識別,但在某些情況下可能與其他雀鳥如西黃雀 、歐金翅雀 或歐洲絲雀 混淆。[ 15]

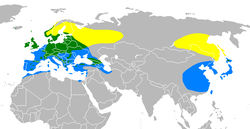

這個物種分布於歐亞西伯利亞 的大部分地區以及非洲北部。牠的繁殖區分為兩個區域,位於古北界 的兩側:亞洲東岸以及歐洲中部和北部。[ 16]

這些鳥全年可見於中歐和南歐的一些山脈。牠們出現在斯堪的納維亞 北部和俄羅斯 ,冬季則在地中海 盆地及黑海 附近過冬。在中國,牠們在內蒙古 的大興安嶺 和江蘇 省繁殖,冬季則遷往西藏 、台灣、長江 下游河谷及東南沿海。[ 17]

在中国大陆 分布於东北、内蒙古 、河北 、河南 、山东 、江苏 、浙江 、福建 、广东 、四川 、贵州 等地[ 2]

黃雀偶爾也會在北美被觀察到。[ 18] 松金雀 (Spinus pinus )。[ 14]

牠們的季節性分佈特徵也表現出異常的動物遷徙 模式。每隔幾年,牠們會大量向南遷徙,使得伊比利亞半島 的過冬族群大幅增加。[ 9] [ 19] 歐洲雲杉 產生大量種子的年份,導致族群數量增加。另一種理論則認為,當牠們偏好的食物如赤楊 或樺木 的種子供應不足時,牠們會進行更多的遷徙。這個物種在繁殖季節之外會形成大型群體,通常與朱頂雀 混群。

這種鳥不會長時間停留在一個區域,牠們每年都會變換繁殖和覓食的地點,以及過冬的區域。

牠們的棲地是位於山坡特定高度的森林區域,且牠們對潮濕的地區有一定偏好。[ 9] [ 16] 雲杉 林,是牠們繁殖的首選。牠們會在樹上築巢,每次產下2到6枚卵。由於商業針葉樹種植園的增加,這種曾經在英國當地繁殖的鳥類的分佈範圍已大大擴展。黃雀也會在溫帶闊葉林 中繁殖;而在冬季,牠們更偏好莖稈 作物區域和有種子的樹木區域。

牠們是非常活躍且不安分的鳥。牠們也非常社交,尤其在秋冬季節會形成小而緊密的群體。[ 20] 德國民間傳說 ,據說黃雀在巢中守護著一顆魔法石,這顆石頭可以讓牠們變得隱形。[ 21] [ 22] [ 23] [ 24]

在一棵赤楊樹上進食一對黃雀(上方為雄鳥),插圖由瑙曼 繪製 黃雀主要是食種子 的鳥類,雖然牠們的飲食會隨著季節變化。牠們在樹上覓食,避免在地面上取食。[ 13]

在秋季和冬季,牠們的飲食以落葉 樹木如樺木 和尤其是赤楊 的種子為主。[ 9] [ 19] 菊科 薊 、蒲公英 、蒿 矢車菊 以及其他草本植物,如貫葉連翹 、旋果蚊子草 和酸模 。[ 12] [ 19]

到了春季,繁殖季節期間,牠們會出現在針葉林中。這時候牠們的飲食以這些樹木的種子為主,尤其是屬於冷杉 、雲杉 和 落葉松 的樹木。[ 19] [ 7] 榆樹 和楊樹 的種子。在餵養幼鳥時,牠們會攝取更多的昆蟲,主要是甲蟲 ,因為它們含有的蛋白質 有助於幼鳥的生長。夏季時,牠們的飲食變得更多樣,除了針葉樹的種子外,還會加入其他草本植物,如藜 和其他菊科 植物。[ 7]

Spinus spinus 的蛋配對通常在冬季遷徙之前形成。[ 25] [ 7] [ 26] [ 19] 鳥巢 通常位於針葉樹相對較高的枝條末端,這樣巢可以較好地隱藏且不易被看見。[ 12] [ 19] 伊比利亞半島 ,牠們會在銀冷杉 歐洲赤松 和歐洲黑松 上築巢。[ 27] [ 24] 苔蘚 和地衣 構成,內襯有絨羽 。[ 19] [ 21] [ 7]

第一窩蛋通常在四月中旬孵出。[ 7] [ 19] [ 21] [ 28] [ 19] [ 21] [ 12] [ 19] [ 21] 孵卵 期為10至14天,完全由雌鳥負責。[ 11] [ 19] [ 21] 晚熟鳥 的,也就是說牠們在出生後會依賴父母,並且巢居性 。牠們在大約15天後以半羽狀態離巢,然後會在巢區附近停留長達一個月,直到羽毛完全長成後再分散。[ 7] [ 19]

這種鳥有兩種鳥類鳴聲 ,都很響亮但相互對立,一種是下降音調,另一種是上升音調,其擬聲詞 可以表示為"tilu" 和"tluih" 。[ 9] [ 9] [ 19]

牠的歌聲類似於其他雀鳥,是一種流暢且快速的啁啾和顫音,持續時間較長,偶爾會被更強或更短的音節打斷。黃雀全年都會唱歌,並且經常成群唱和。[ 9] [ 19]

全球黃雀的數量估計在2,000萬至3,600萬隻之間。[ 29] [ 30] [ 31] 國際自然保護聯盟 (IUCN)將牠們的保護狀況列為無危 。[ 1] 伯恩公約 附錄二中被列為受保護的鳥類物種。[ 32]

用來聆聽黃雀的籠架,位於義大利「Sagra dei Osei」鳴禽比賽 現場。 像許多雀鳥一樣,黃雀因其歌聲和外觀而受到鳥類飼養者 的重視。牠們不需要特殊的照顧,且能很好地適應圈養環境,儘管牠們在圈養中繁殖效果不佳。[ 28] [ 28] [ 21] [ 28] [ 13]

黃雀能與其他一些雀鳥雜交,例如金絲雀 ,產生中間型的後代。[ 33] [ 34] [與來源不符 [ 35] [ 36]

波蘭 、直布羅陀 、貝南 和比利時 都曾發行過印有黃雀圖像的郵票。[ 11] [ 37]

在聖彼得堡 有一座黃雀的雕像,因為其顏色與該市一所精英學校學生的制服相同。這些學生因此得到了siskin 的綽號 ,俄语:Чиж 。這個詞因俄羅斯歌曲《小黃雀 》而流行。[ 38] 第一工程師橋 旁的堤岸上一直有一座黃雀雕像,儘管它曾多次被盜,並被替換。

有一首捷克民歌/舞蹈/遊戲《Čížečku, čížečku 》,其中黃雀是關於罌粟 命運的傳說來源。

艾莉芙·沙法克 在小說《伊芙的三個女兒 》Three Daughters of Eve 中提到了一隻黃雀。在關鍵場景中,女主角佩里遇見了充滿魅力且富有爭議的阿祖爾教授。當佩里進入阿祖爾教授的辦公室時,發現一隻擁有黃綠色羽毛和分叉尾巴的黃雀被困在書架和書堆之間。

東漢時楊寶 在華陰山 路上,救了一隻黃雀,而得到四枚白環相報。事見《續齊諧記》。

苏轼 有《送牛尾狸与徐使君》诗:“通印子鱼犹带骨,披绵黄惟漫多脂。”施元之 注:“黄雀出江西临江军,土人谓脂厚为披绵。”

^ 1.0 1.1 BirdLife International. Spinus spinus The IUCN Red List of Threatened Species 2017 : e.T22720354A111126041 [12 November 2021] . doi:10.2305/IUCN.UK.2017-1.RLTS.T22720354A111126041.en ^ 2.0 2.1 中国科学院动物研究所. 黄雀 . 《中国动物物种编目数据库》. 中国科学院微生物研究所. [2009-04-04 ] . (原始内容 存档于2016-03-05). ^ Carduelis spinus [10 October 2008] . (原始内容存档 于2023-03-06). ^ Jobling, James A. The Helm Dictionary of Scientific Bird Names . London, United Kingdom: Christopher Helm. 2010: 362. ISBN 978-1-4081-2501-4 ^ Siskin . 牛津英語詞典 (第三版). 牛津大學出版社 . 2005-09 (英语) . ^ Newton, Ian. The Speciation and Biogeography of Birds . London, UK: Academic Press. 2003: 505. ISBN 0-12-517375-X ^ 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 Carduelis spinus [23 October 2008] . (原始内容 存档于2008-01-24) (西班牙语) . Payevsky, V. A. Age and sex structure, mortality and spatial winter distribution of siskins (Carduelis spinus ) migrating through eastern Baltic area. Vogelwarte. 1994, 37 : 190–198. ^ Singleton, David G. The alder siskin (Spinus spinus), a bird often found in bands . NATUEND Lifestyle Magazine. 2022-05-11 [2022-08-30 ] . (原始内容 存档于2022-08-30). ^ 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 Mullarney, K.; Svensson, L.; Zetterström, D.; Grant, P. J. Guía de Campo de las Aves de España y de Europa. Editorial Omega. 2003. ISBN 84-282-1218-X(西班牙语) . ^ 10.0 10.1 Eurasian Siskin Carduelis spinus . Madeira Birdwatching. 2009-10-12 [2022-08-30 ] . (原始内容存档 于2024-12-11). ^ 11.0 11.1 11.2 11.3 Eurasian Siskin (Carduelis spinus ) . Stamps of Israeli Birds. [13 October 2008] . (原始内容 存档于17 July 2011). ^ 12.0 12.1 12.2 12.3 Schauenberg, P.; et al. Fichero Safari Club (Lúgano). Madrid: S.A.P.E. 1979. ISBN 84-7461-167-9 ^ 13.0 13.1 13.2 13.3 Hume, Rob. Guía de Campo de las Aves de España y de Europa. Editorial Omega. 2002. ISBN 84-282-1317-8(西班牙语) . ^ 14.0 14.1 Senar, J. C.; Camerino, L.; Copete, J. L.; Metcalfe N. B. Variation in black bib of the Eurasian siskin (Carduelis spinus ) and its role as reliable badge of dominance (PDF) . The Auk. 1993, 110 (4): 924–927 [2024-09-27 ] . JSTOR 4088649 doi:10.2307/4088649 存档 (PDF) 于2022-10-17). ^ 15.0 15.1 15.2 Clement, P. Finches and Sparrows. Princeton University Press. 1999: 221. ISBN 9780691048789 ^ 16.0 16.1 Senar, J.C.; Borrás, A. Lúgano en el Atlas de las Aves Reproductoras de España (PDF) . [13 October 2008] . (原始内容存档 (PDF) 于2022-10-17) (西班牙语) . ^ China's Species Information Service. Carduelis spinus [23 October 2008] . (原始内容 存档于15 May 2006). ^ Borror, A.C. Eurasian siskin (Carduelis spinus ) in Maine (PDF) . The Auk. 1963, 80 (2): 109 [20 October 2008] . JSTOR 4082569 doi:10.2307/4082569 存档 (PDF) 于2022-10-17). ^ 19.00 19.01 19.02 19.03 19.04 19.05 19.06 19.07 19.08 19.09 19.10 19.11 19.12 19.13 Lúgano . Pajaricos.es. [12 October 2008] . (原始内容存档 于2024-12-12) (西班牙语) . ^ Copete, J.L. Observación de un dormidero de Lúganos (Carduelis spinus ) . Butlletí del Grup Català d'Anellament. 1990, 7 [2024-09-27 ] . (原始内容存档 于2024-12-11) (西班牙语) . ^ 21.0 21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 21.6 Tarin des aulnes . Oiseaux.net. [12 October 2008] . (原始内容存档 于2024-12-03) (法语) . ^ Lúgano . Pajaricos.es. [12 October 2008] . (原始内容 存档于12 December 2007) (西班牙语) . ^ Senar, J.C.; Borrás, A. Sobevivir al invierno: estrategias de las aves invernantes en la Península Ibérica (PDF) . Ardeola. 2004, 51 (1): 133–168 [20 October 2008] . (原始内容 (PDF) 存档于16 September 2006). ^ 24.0 24.1 Senar, J.C. Allofeeding in Eurasian siskin (Carduelis spinus ) (PDF) . Condor (The Cooper Ornithological Society). April–June 1984, 86 (2): 213–214 [2024-09-27 ] . JSTOR 1367046 doi:10.2307/1367046 存档 (PDF) 于2023-01-23). ^ Senar, J.C.; Copete, J.L. Observación de alimentación de cortejo en Lúganos (Carduelis spinus ) invernantes . Butlletí del Grup Català d'Anellament. 1990, 7 [21 July 2010] . (原始内容 存档于1 October 2013). ^ Newton, I. Finches. London: Taplinger Publishing. 1973. ISBN 0-8008-2720-1 ^ Eurasian Siskins . Beauty of Birds. 2021-09-16 [2022-08-30 ] . (原始内容存档 于2022-08-30). ^ 28.0 28.1 28.2 28.3 Lúgano-Aves . Rednaturaleza.com. [13 October 2008] . (原始内容 存档于12 February 2007) (西班牙语) . ^ BirdLife International. Species factsheet: Carduelis spinus . [12 October 2008] . (原始内容 存档于25 September 2019). ^ Tucker, G. M.; Heath, M. F. Birds in Europe: their conservation status. BirdLife Conservation Series 3. Cambridge: BirdLife International. 1994. ISBN 0-946888-29-9 ^ Cramp, S.; Perrins, C. M. Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa. The Birds of the Western Palearctic. Vol. IX.. Oxford: Oxford University Press. 1994. ISBN 0-19-857506-8 ^ Boletín Oficial del Estado (España): Ratificación del Convenio de Berna (PDF) . 1 October 1986 [2022-08-30 ] . (原始内容存档 (PDF) 于2023-06-06) (西班牙语) . ^ Global Biodiversity Information Facility. Carduelis spinus × Serinus canaria [13 October 2008] . (原始内容存档 于2016-03-03). ^ Hibridaciones de Carduelis spinus . [23 October 2008] . (原始内容 存档于6 November 2007). ^ McCarthy, Eugene M. Handbook of Avian Hybrids of the World . Oxford University Press. 2006. ISBN 978-0-19-518323-8 ^ Galarza, A. Urdaibai, avifauna de la ría de Gernika. Diputación Foral de Bizkaia. 1989. ISBN 84-404-5084-2 ^ Eurasian Siskin . Bird Stamps. [27 November 2008] . 原始内容存档于25 October 2000. ^ Chizhik-Pyzhik . Saint-Petersburg.com. [13 October 2008] . (原始内容存档 于2024-06-29).

Spinus spinus Fringilla spinus