齊柏林飛船 (英語:Led Zeppelin 英國 的硬式搖滾 /重金屬 樂團,1968年成立於英國倫敦 。它的主要成員有吉米·佩奇 (Jimmy Page 勞勃·普蘭特 (Robert Plant 約翰·保羅·瓊斯 (John Paul Jones 約翰·博納姆 (John Bonham 藍調搖滾 和迷幻搖滾 。他們與黑色安息日 、深紫 被視為「重金屬音樂的三大元老」[ 1] [ 2]

自庭中鳥 重組並改名後,齊柏林飛船與大西洋唱片 簽約,獲得相當高的藝術創作自由。雖然該樂團起初不受音樂評論家的歡迎,他們的唱片銷量仍然極佳,例如《齊柏林飛船 》(1969年)、《齊柏林飛船II 》(1969年)、《齊柏林飛船III 》(1970年)、《齊柏林飛船IV 》(1971年)、《聖堂 》(1973年)和《肉體塗鴉 》(1975年)。特別是第四張專輯收錄的〈天堂階梯 〉是搖滾史上最著名的曲目之一,也使樂團的名氣扶搖直上。該曲在《滾石》雜誌「史上最偉大的500首歌曲 」中位列31[ 3]

吉米·佩奇寫了大部分樂團的音樂,特別是在他們的職業生涯早期。而勞勃·普蘭特通常負責歌詞創作,約翰·保羅·瓊斯的鍵盤聲後來成為樂團創作與實驗的核心。樂團在職業生涯的後半段舉行一系列的世界巡演,使他們的聲譽更加高漲。雖然在商業表現上非常成功,但是到了70年代後期,樂團的新作和演出活動銳減,之後鼓手約翰·博納姆驟逝而宣布解散。在接下來的幾十年間,其他成員有零星合作、參與幾次短暫的重聚登台演出。其中最成功的是2007年,於倫敦舉行的艾哈邁德·艾特根紀念音樂會 傑森·博納姆

齊柏林飛船被廣泛認為是歷史上最成功、最具創意和最具影響力的搖滾樂團之一。他們是美國史上銷售量最高的音樂家 之一,也是全球音樂史上最暢銷的音樂家 之一。美國唱片業協會 已公布他們的一億一千一百五十萬張銷售認證。樂團的九張錄音室專輯全部進入當年的告示牌二百強專輯榜 前十強,其中有六張達到該榜的第一名。同時也在英國專輯排行榜 連續八次獲得排名第一。《滾石雜誌 》曾形容他們為「史上最重量級的樂團」、「70年代最大的樂團」和「毫無疑問是搖滾史上最不朽的樂團之一」。他們於1995年列名搖滾名人堂 ,該博物館的樂團傳記上記載「齊柏林飛船是繼60年代的披頭四樂團 之後,最具影響力的樂團」。

1937年LZ-129 興登堡號空難 檔案照,它將出現在齊柏林飛船的作品平面設計中 1966年,倫敦的吉他手吉米·佩奇 加入了受藍調 影響的搖滾樂團庭中鳥 ,他取代了保羅·史密斯 傑夫·貝克 形成雙吉他編制。在貝克於1966年10月無預警退團後,庭中鳥的成員也疲憊於不斷的錄音和巡迴演出[ 4] 超級樂團 ,再加上何許人 的凱思·穆恩 和約翰·恩特維斯托 分別負責鼓和貝斯[ 5] 史蒂夫·溫伍德 、史蒂夫·麥瑞 [ 6] 貝克的波麗露 約翰·保羅·瓊斯 。然而,超級樂團的計畫最終沒有實現[ 7]

1968年7月,庭中鳥在貝德福郡 演出後,鼓手吉姆·麥卡蒂 凱思·里夫 [ 8] 克里斯·德雷加 仍沒有取消在斯堪地那維亞 預定的九場演出。於是佩奇開始尋找新主唱和鼓手。最初,他想招募泰瑞·里德 滾石樂隊 和鮮奶油樂隊 的演出開場,便婉拒了。他建議佩奇與幸福樂團 勞勃·普蘭特 聯繫[ 9] 伯明罕 的演唱後,佩奇在1968年8月邀請他加入自己的樂團,普蘭特接受了[ 10] [ 11] 約翰·博納姆 加入,然而博納姆因為一直被其他一些樂手鍾愛,演出費也很不錯,他一直考慮到9月才同意加入樂團[ 10]

這四位成員一起在倫敦唐人街 的某間唱片行地下室練團[ 12] 跳躍藍調 翻滾列車 [ 13] P. J. 普羅比 三個星期的英雄 [ 14]

1968年9月,改名為新庭中鳥的四位成員,到丹麥 和瑞典 進行先前預定的九場斯堪地那維亞巡演 丹麥 格萊薩克瑟 青少年俱樂部的演出,是該陣容的首秀[ 15] 奥林匹克錄音室 [ 16] 停終信函 ,表示庭中鳥的冠名權只能在斯堪地那維亞的九場演出使用[ 17] [ 18] 彼得·格蘭特 的建議下,為了避免人們因「Leed」和「Lead」發音雷同而混淆,他們刪去了「a」,改為「Led」[ 19] [ 18]

1968年11月,經紀人從大西洋唱片 獲得一紙價值14.3萬美元 的唱片合約[ 20] 爵士樂 和靈魂樂 ,當時他們開始對英國的前衛搖滾 有興趣,公司的高層就在還沒有見過成員的情況下簽了齊柏林飛船[ 21] 單曲 的自由。同時樂團成立自己的公司來處理所有的版權[ 12]

在威爾斯 中北部小鎮馬漢萊斯 Bron-Yr-Aur 1968年10月4日,樂團在英國舉行第一次巡迴演出,一開始仍稱為新庭中鳥,直到10月25日在基爾福 的薩里大學 演出才正名為齊柏林飛船[ 22] 第一次北美巡迴演出 鐵蝴蝶 香草軟糖 [ 23] 美國 發行首張同名專輯《齊柏林飛船 》,登上了美國告示牌二百強專輯榜 第10名[ 24] 英國專輯排行榜 第6名[ 25] AllMusic 的資深編輯、音樂評論家史蒂芬·托馬斯·艾爾維恩 重複段 、木吉他旋律、喧鬧節奏、迷幻藍調 、藍調搖擺和英國民謠音樂 硬式搖滾 和重金屬音樂 的演變上,出現重要的轉捩點」[ 26]

整個1969年,他們穿梭在美國和英國之間,進行著非常密集的巡演。在巡演的路上,他們在多個不同錄音室完成了第二張專輯《齊柏林飛船II 》,在1969年10月22日發行。它的成功甚至超過了首張專輯,並且在英美兩地同時占據專輯榜榜首位置[ 27] [ 28] 史密斯學院 的音樂研究副教授史蒂夫·沃克斯曼說:「《齊柏林飛船II》是重金屬音樂的起點」[ 29]

樂團不同意發行單曲、也不願意重新編輯現有的曲目,因為成員認為他們的專輯是不可分割的、必須是完整的聽覺體驗。經紀人也堅持專輯本位的立場,特別是在英國。然而,在美國那邊卻未經樂團的同意而發行了單曲[ 30] 全部的愛 〉削減後在美國作為單曲發行。它在1970年1月的告示牌百強單曲榜 登上第4名,售出超過一百萬張,更加鞏固齊柏林飛船的熱門樂團地位[ 31] [ 32] [ 33]

在第二張專輯發行後,樂團完成了幾趟美國巡演。他們最初是在俱樂部和舞廳裡演奏,隨著人氣高漲,後來經常在較大的禮堂裡演奏[ 10] 盜版唱片 [ 31]

1970年,樂團結束了巡演回到英國。普蘭特在威爾斯 中北部小鎮馬漢萊斯 Bron-Yr-Aur [ 34] 齊柏林飛船III 》中,加入原聲民謠風格、民謠音樂 和凱爾特音樂 ,展示了樂團的多樣性。這張聲音豐富的專輯最初讓許多歌迷和樂評人感到驚訝,獲得了褒貶不一的評價,同時也加深了他們與音樂媒體不合的關係[ 35] [ 36] 移民之歌 〉,在美國單曲榜上最高達到第16位[ 37] [ 38]

進入70年代,齊柏林飛船達到了商業和音樂地位的新高度,他們成為歷來最有影響力的團體之一[ 39] 迪斯可球 [ 40] 波音720 (綽號星艦 洛杉磯 的安達仕西好萊塢酒店 馬克·華伯格 在電影《搖滾巨星 [ 41] 東京 希爾頓酒店 的房間被樂團破壞、電視機從窗戶中被扔出來[ 42] 克里斯·威爾奇 [ 43]

1971年11月8日,樂團發行了第四張專輯 。長期飽受音樂媒體恣意批評的齊柏林飛船,特別是在《齊柏林飛船III》發行後,佩奇表示:「當時專輯就已經完成了,那些記者們還整天在炒新聞」。成員為了要刁難記者和樂評人,便決定故意發行沒有標題、封面上沒有任何文字、也沒有團名的新專輯,讓記者無從炒作起[ 44] [ 45] 歷史上最暢銷的專輯 之一[ 46]

1973年3月在德國漢堡 演出的佩奇和普蘭特 在70年代,它的巨大成功加深了齊柏林飛船的超級巨星地位[ 47] [ 48] [ 49] 天堂階梯 〉是一首電台直接上榜歌曲。雖然〈天堂階梯〉從未發行為單曲,但它是樂團最具知名度的作品,該曲後來在《滾石 》雜誌的「史上最偉大的500首歌曲 」中位列第31名[ 12] [ 50] [ 51] 專輯導向搖滾 調頻廣播 歌曲。1975年時《觀察家報 》的評論人東尼·帕默 [ 52]

從1971年底到1973年初,樂團都在英國、澳大利亞 、北美 、日本 舉辦巡迴演出,但這趟巡演的密集度已不像往年那樣的高。齊柏林飛船的第五張專輯《聖堂 》在1973年3月28日發行,該專輯繼續了樂團的音樂實驗,擴大電子合成器和美樂特朗 放克 與雷鬼音樂 的元素,是樂團風格的轉捩點。封面和封底呈現了十一個在巨人堤道 上爬行的裸體孩童,雖然都是背面,但這樣的設計在發行時仍引起了爭議。與上張專輯一樣,《聖堂》依舊沒有在封面印上樂團名和專輯名[ 53]

1975年1月在美國芝加哥 演出的齊柏林飛船 《聖堂》在英國、美國、加拿大、澳大利亞都奪下排行榜冠軍,在歐洲 各大國和日本也都是前十名內[ 54] 1973年齊柏林飛船北美之旅 佛羅里達州 的坦帕體育場 披頭四樂團 創下的紀錄[ 55] [ 56] 紐約 麥迪遜廣場花園 的三場完售演出,作為電影《永恆之歌 紐約德雷克飯店 [ 57]

1973年的巡演結束後,齊柏林飛船度過了一個平靜的1974年,沒有發行新專輯,也沒有舉行演出。他們在這時創立了自己的唱片公司天鵝輓歌唱片 威廉·瑞莫 阿波羅 的畫作[ 58] 壞公司合唱團 尤物樂團 戴夫·艾德蒙茲 瑪姬·貝爾 [ 59] [ 60]

1975年2月24日,樂團透過自創公司發行第六張專輯《肉體塗鴉 》,它是一張雙碟專輯,在美國和英國排行榜都登上首位。《滾石》雜誌評論道:「齊柏林飛船和滾石樂隊 、何許人合唱團 是世界上最棒的搖滾樂團」[ 61] [ 62] 1975年齊柏林飛船北美之旅 [ 63] [ 64] 伯爵宮展覽中心 演出,五場音樂會的門票全部完售[ 63]

1977年4月10日,在美國芝加哥演出的佩奇和普蘭特 圖為美國密西根州 的龐蒂亞克銀蛋球場 。1977年,齊柏林飛船在此締造最高的室內獨奏音樂會人數紀錄(76,229人) 在伯爵宮展覽中心演出結束後,齊柏林飛船短暫的休息,並計畫在秋季舉行另一次大規模美國巡演[ 65] 希臘 羅得島 度假時發生嚴重車禍,普蘭特腳踝破裂、他的妻子嚴重受傷[ 66] [ 67]

當時,齊柏林飛船是世界上最受歡迎的搖滾樂團之一[ 68] [ 69] 列席 》,它的音樂風格朝向更簡單直白的吉他聲,和以往民謠及複雜編曲的路線已有不同。雖然它強勢登上英美兩地的排行榜冠軍、獲頒了白金唱片 認證,但它卻受到樂評和樂迷的不同反應,一些批評認為樂團的音樂過譽了[ 10] [ 70] 海洛英 。儘管佩奇否認,但這種習慣可能影響了樂團往後的現場表演和錄音質量[ 67]

因為普蘭特受傷,齊柏林飛船在1976年沒有任何巡演。同時,他們參與的電影《永恆之歌》、現場專輯 《永恆之歌 [ 10] 避稅者 [ 71]

1977年,齊柏林飛船展開「1977年齊柏林飛船北美之旅 密西根州 的龐蒂亞克銀蛋球場 的演出總共有七萬六千多人聚集[ 72] 金氏世界紀錄大全 》記載,這是歷來最高的室內獨奏音樂會人數紀錄[ 73] 辛辛那提河畔體育館 [ 74] [ 75]

7月23日在奧克蘭阿拉米達競技場 的綠色音樂節 比爾·格雷厄姆 [ 76] [ 77] 法國區 的梅賽德斯-賓士超級巨蛋 簽到準備表演時,普蘭特的五歲兒子死於胃部病毒感染,巡演立即終止,也沒有公布是否重新制定巡演日程,這引起各界對樂團前途的廣泛關注[ 10] [ 78]

鼓手約翰·博納姆 在1980年9月25日驟逝後,其餘齊柏林飛船的成員決定解散樂團 在樂團和普蘭特都沒有消息一大段時間後,1978年11月,樂團到瑞典斯德哥爾摩 的極地錄音室 穿門而出 》,極具特色的音樂實驗再次招來褒貶不一的評價[ 79] [ 80] [ 81] [ 82]

1979年8月,在哥本哈根 的兩次演出後,齊柏林飛船在奈柏華茲音樂節 [ 83] 無情踐踏 [ 84] 歐洲巡迴演出 現場擴音系統 [ 85] 德國 紐倫堡 演出到第三曲目時,博納姆在台上暈倒,被送往醫院[ 86] [ 87]

樂團自1977年後的首次北美巡演定於1980年10月17日開始。9月24日,博納姆與樂團助理一同出門,準備到佈雷製片工作室 [ 88] 伏特加 (約600~700c.c. ),然後吃了一口火腿卷。到達工作室後,博納姆又開始大量飲酒。樂團排練之後到佩奇在溫莎 的豪宅。午夜過後,博納姆到房間睡覺。第二天下午,瓊斯和樂團的巡演經理發現博納姆已經死了,當時博納姆只有32歲。死亡原因是由於嘔吐物堵塞造成窒息而死,驗屍官在他體內沒有發現毒品的痕迹,博納姆於1980年10月10日火化。在10月27日進行的一次研究中,確認為意外死亡[ 88]

樂團取消了預定的北美巡演,雖然當時傳聞指出卡明·阿派斯 科茲·鮑威爾 巴瑞摩爾·巴洛 西蒙·柯克 貝夫·貝文 等知名鼓手可能會加入樂團遞補遺缺,但剩下的成員仍決定解散齊柏林飛船。1980年12月4日的新聞聲明指出:「我們失去了親愛的好友,我們感到深深的、不絕的悲傷,導致我們決定樂團不能像從前那樣繼續下去了」。該聲明簡單的署名「齊柏林飛船」[ 89]

1983年在美國牛宮 表演的吉米·佩奇 在齊柏林飛船解散後,餘下成員開始了個人事業。最重要的第一個音樂組合是普蘭特在1981年成立的蜂蜜罐樂團 傑夫·貝克 、保羅·薛佛 奈爾・羅傑斯 標準樂曲 節奏藍調 ,特別是翻唱曲〈愛之海 告示牌榜單 第3名[ 90]

1982年6月28日,普蘭特發行首張個人專輯《十一幀 終曲 》發行,由佩奇編輯製作。它包括1970年在英國皇家阿爾伯特音樂廳 演奏的兩首現場實況、多首在歷年專輯製作中未收錄的歌曲,以及一首博納姆在1976年錄下的鼓獨奏[ 91] [ 92] [ 93]

1985年7月13日,佩奇、普蘭特和瓊斯在美國費城 舉行的拯救生命 慈善演唱會上暫時重組登台,支援鼓手是菲爾·柯林斯 和托尼·湯普森 保羅·馬丁尼茲 [ 94] [ 95] DVD 版本許可權[ 96]

1988年5月14日,為了參與老東家舉行的大西洋唱片四十週年慶典音樂會 傑森·博納姆 [ 95] [ 97] [ 97]

傑森·博納姆 1990年9月7日,在佩奇的監製編輯下,齊柏林飛船歷年的音軌經過新的數位修復,發行為《齊柏林飛船套裝盒組 [ 98] [ 99] 羅伯·強生 的〈旅河藍調 [ 100] 告示牌主流搖滾單曲榜 [ 101] [ 102] 齊柏林飛船套裝盒組II [ 103]

1994年,佩奇和普蘭特為MTV 電視台的不插電演唱會短暫重組表演,他們後來發行了一張名為《非四分之一:吉米·佩奇與勞勃·普蘭特不插電 [ 104] [ 105] [ 106]

1995年1月12日,齊柏林飛船列名搖滾名人堂 ,引介人是史密斯飛船 的主唱史蒂芬·泰勒 和吉他手喬·佩里 。傑森·博納姆和柔伊·博納姆也代表他們亡故的父親出席典禮[ 107] [ 108] 尼爾·楊 共演,鼓手是傑森和麥克·李 [ 109]

1997年,大西洋唱片在美國和英國發行了一首單曲〈全部的愛 〉,這是齊柏林飛船在家鄉發行的唯一一首單曲,在英國單曲排行榜 達到第21名[ 110] 英國廣播公司現場 [ 111] 漫步克拉克斯代爾 [ 112]

2007年12月,在倫敦艾哈邁德·艾特根紀念音樂會 2003年5月26日,大西洋唱片發行了三碟裝現場專輯《西部拓荒 [ 113] [ 114] 齊柏林飛船DVD [ 115] 聖杯 」、「史上最棒的搖滾紀錄片之一」[ 116]

2007年11月12日,大西洋唱片/犀牛娛樂 母艦 [ 117] [ 118] [ 119] [ 120]

2007年12月10日,齊柏林飛船的三名成員在艾哈邁德·艾特根紀念音樂會 [ 121] [ 122] [ 123] [ 124]

2008年6月7日,佩奇和瓊斯在倫敦溫布利球場 登台,擔任幽浮一族 的演唱嘉賓,在八萬六千名觀眾前演奏了〈全部的愛〉[ 125] 中國 國家體育場 舉行的2008年夏季奧林匹克運動會閉幕式 上,佩奇和英國歌手里歐娜·路易斯 一同表演了〈全部的愛〉[ 126] 英國廣播公司 報導,佩奇、瓊斯和普蘭特願意舉辦巡演,並一起創作全新的齊柏林飛船歌曲[ 127] 艾莉森·克勞絲 進行最後一站巡演時[ 128] [ 129] [ 130] 幻化結構樂團 麥爾斯·甘迺迪 [ 131] 彼得·曼許 [ 132]

2012年10月17日,樂團的演唱會電影《慶祝日 [ 133] [ 134] [ 135] [ 24] [ 136] [ 137] [ 138] [ 139] [ 140]

這波舊錄音室專輯的重製項目中,每一張都發行CD版和黑膠唱片 版,並且還有豪華版,包含未發行音源的的附贈曲目(《終曲》收錄兩個附贈光碟)。每張專輯還有一個超級豪華套裝盒組的版本,包括CD和180克黑膠唱片重新製作的專輯和附贈光碟。此外,高解析取樣音樂也提供數位下載。附贈品也充滿罕見的照片和紀念品,以及高質量印刷的原創專輯封面[ 141]

2014年11月,根據《每日鏡報 》報導,主唱普蘭特當眾撕毀了價值八億美元的齊柏林飛船重組合約,他表示樂團重組巡演的時機並不適合。該合約是由維珍集團 執行長李察·布蘭森 爵士提供,以促成齊柏林飛船的重組,並舉辦三座城市、共35場的巡迴演出,三位在世成員每人可獲兩億美元,另外還有一億美元的商品銷售分紅。布蘭森爵士還提供私人飛機,以及可再加碼額外45場演出的附加條款。據報導,佩奇與瓊斯似乎已簽約,而已故鼓手博納姆的兒子傑森打算代父上陣,然而普蘭特拒絕接受這個重組提議[ 142]

2015年11月6日,精選專輯《母艦》發行重製版[ 143] [ 144]

在麥迪遜廣場花園 彈奏雙頸吉他 Gibson EDS-1275 齊柏林飛船的音樂根植於藍調 [ 10] 馬迪·沃特斯 和史吉普·詹姆斯 切斯特·阿瑟·伯內特 獨特的鄉村藍調 風格,都對齊柏林飛船影響甚鉅[ 145] 十二小節藍調 [ 146] 第二次英國民謠復興 美國民謠復興 凱爾特音樂 的強烈影響[ 10] 吉米·佩奇 受到蘇格蘭 民謠先驅伯特·詹茲 吉他定弦 風格[ 23] 世界音樂 [ 10] 搖滾樂 、爵士樂 、鄉村音樂 、放克 、靈魂樂 ,以及中東、印度、拉丁等世界各地傳統民族音樂的元素,特別是在《聖堂》之後的專輯[ 145]

前兩張專輯主要是由經典藍調 民謠 構成的[ 10] [ 147] [ 148] [ 147] 艾瑞克·克萊普頓 也都臨摹過早期的藍調歌曲,是當時大環境普遍接受的創作法。大部分的歌曲都是原創的,有時即興歌詞可能成為歌曲的最終版本[ 148] 威爾斯 的郊區小屋創作以來,佩奇和普蘭特經常共同創作。其中佩奇提供音樂,通常是透過吉他,然後普蘭特填詞。瓊斯和博納姆再加入自己的演奏,最後在錄音室或練團室完成一首歌曲[ 149] [ 150] [ 151]

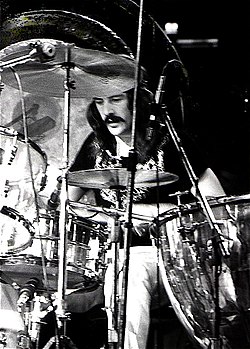

1973年在美國表演的約翰·博納姆。他侵略性的擊鼓風格對樂團的硬搖滾風格至關重要 早期的歌詞同樣來自藍調和民謠,經常混合不同歌曲的片段[ 151] [ 152] 厭女症 [ 152] 神話 和神秘主義 的音樂元素[ 10] 歷史 的興趣[ 153] 神秘學 和玄學 的狂熱興趣,也導致樂團被教會認為崇拜惡魔撒旦 、透過音樂來隱藏惡魔訊息、影響人的潛意識。包括三一電視台 創辦人保羅·克勞奇 [ 154] 60年代反傳統文化 的一致性。在樂團職業生涯的後期,普蘭特的歌詞變得更像自傳式記憶 、開朗樂觀減少,傾向從自己的人生經驗中來汲取靈感[ 155]

美國凱斯西儲大學 音樂學家勞勃·瓦爾瑟 [ 156] 硬式搖滾 和重金屬音樂 的先驅之一[ 157] [ 156] [ 158] [ 159] AllMusic 描述齊柏林飛船是「具有決定性意義的重金屬樂團」[ 10] [ 160] 古典音樂 元素[ 161] [ 8]

佩奇曾表示他想讓齊柏林飛船創造出具有「光與影、像雷聲般力量十足、令人陶醉」的音樂。這在《齊柏林飛船III》中開始有清楚的體現,他們運用更多的原音樂器 在專輯裡[ 10] 原聲吉他 和直笛 為前奏,最後以鼓和強烈的電吉他聲結尾[ 162] 前衛搖滾 的路線,以瓊斯的鍵盤聲為主要角色[ 163] 多軌錄音 疊加音軌 [ 145] [ 145] [ 164] 伊恩·沛迪 [ 165]

1973年在美國紐約表演的普蘭特。他高昂炫麗的歌唱風格在搖滾音樂中有很大的影響 1980年在德國曼海姆 進行最後一次齊柏林飛船巡演的瓊斯 齊柏林飛船被廣泛認為是歷史上最成功、最具創意和最具影響力的搖滾樂團之一[ 166] 米卡爾·吉爾莫 [ 167]

齊柏林飛船影響了非常多支硬式搖滾和重金屬樂團,如深紫 [ 168] 黑色安息日 [ 169] 金屬製品 [ 170] 匆促樂團 [ 171] 皇后合唱團 [ 172] 史密斯飛船 [ 173] 黑烏鴉合唱團 [ 174] X JAPAN [ 175] 麥加帝斯 [ 176] 前衛金屬 樂團如工具樂隊 [ 177] 夢劇場 [ 178] 龐克搖滾 和後龐克 樂團,如雷蒙斯合唱團 [ 179] 邪典 [ 180] 另類搖滾 的發展有重要影響,很多樂團都借鑒自70年代的齊柏林飛船[ 181] [ 182] 碎南瓜 [ 183] [ 184] 超脫樂團 [ 185] 珍珠果醬樂團 [ 186] 聲音花園樂隊 [ 187] 瑪丹娜 [ 188] 夏奇拉 [ 189] 女神卡卡 [ 190] 凱莎 [ 191] 凱特·瑪露 [ 192]

齊柏林飛船也被認為對音樂業界的性質產生重大影響,特別是專輯導向搖滾 體育場搖滾 [ 193] [ 194] 格芬唱片公司 的唱片製作經理 約翰·卡羅德納 披頭四樂團 之後,歷史上最具影響力的樂團。他們影響了音樂風格、專輯導向的電台歌曲,還有演唱會的呈現方式。他們用〈天堂階梯〉定義了專輯導向搖滾的標準概念,讓電台上榜成為另一個重要的目標,而不一定是銷售排行榜前四十名。他們是第一個創下大規模、真正的體育場級別演唱會的樂團。在沒有媒體的支持下,門票還能不斷的售鑿、不斷在體育場開唱。現在人們已經可以像他們那樣巡演了,但還是沒有人能夠超越得了他們」[ 195] 安德魯·朗格·奧德曼 [ 196]

根據媒體統計,樂團在世界各地銷售出去的專輯數量超過兩億張[ 197] [ 198] 美國唱片業協會 統計,齊柏林飛船是美國史上銷售量最高的音樂家 之一(世界銷量第二高的樂團、美國銷量第四高的音樂人),擁有五張鑽石唱片 認證[ 199] 英國專輯排行榜 上取得連續八張專輯都奪下第一名的紀錄,與阿巴合唱團 並列[ 200] 盜版唱片 [ 201]

齊柏林飛船也造成重大的文化影響。《滾石雜誌圖說搖滾史:最重要的音樂藝術家和他們的決定性歷史》的編輯吉姆·米勒表示:「在某種程度上,齊柏林飛船代表60年代迷幻文化的開花結果,使搖滾樂成為被動的感覺」[ 202] 陽具搖滾 [ 203] 華麗金屬 凸顯跨性別特質的先驅,特別是普蘭特的女性化形象和陰柔姿態,以及佩奇十分花俏多樣的衣著打扮[ 204]

樂團也具備精湛的時尚感,英國藝術品及奢侈品拍賣行佳士得 流行文化部負責人西蒙·利普曼 [ 205] 史奇洛 和克魯小丑樂團 都仿效他們的髮型

[ 206] 里昂王族 的緊身T恤和喇叭褲、白線條樂團 主唱兼吉他手傑克·懷特 的蓬鬆髮型和緊身T恤、卡薩比恩 吉他手賽爾吉·皮澤諾 特里比帽 和緊身牛仔褲[ 205]

2012年,齊柏林飛船榮獲甘迺迪中心榮譽獎 ,圖為三位在世成員與美國總統 歐巴馬 交談 齊柏林飛船在職業生涯中獲得許多榮譽和獎項。他們於1995年列名搖滾名人堂 [ 107] 英國音樂名人堂 [ 207] 新音樂快遞音樂獎 [ 208] 全美音樂獎 [ 209] 葛萊美終身成就獎 [ 210] 極地音樂獎 [ 209] 經典搖滾獎 [ 211] GQ 》傑出成就獎[ 212] 葛萊美獎 [ 213]

樂團在美國獲得五張鑽石唱片 、十四張多白金唱片 、四張白金唱片和一張金唱片 [ 49] [ 214] 滾石雜誌五百大專輯 」中有五張齊柏林飛船的專輯外,《滾石》雜誌也將樂團列為「歷來最偉大的一百個音樂家」第14名[ 215]

2005年,佩奇獲頒「大英帝國官佐勳章 」,以表彰他在巴西 從事的慈善工作。2009年,普蘭特也獲頒「大英帝國司令勳章」,以表彰他對流行音樂的貢獻[ 216] VH1 將齊柏林飛船列為「百大優秀硬搖滾樂團」第一位[ 217] 經典搖滾 [ 218] BBC廣播二台 舉行的民意調查中,齊柏林飛船獲選為最佳搖滾樂團[ 219] 艾弗·諾韋洛獎 的「英國音樂傑出貢獻獎」[ 220] [ 221] 2008年魔咒音樂獎 [ 222]

2012年,因對美國和世界的文化貢獻良多,齊柏林飛船榮獲甘迺迪中心榮譽獎 。美國總統歐巴馬 致詞時表示:「齊柏林飛船在上世紀60年代活躍時,他們是全世界前所未見的。主唱有著雄獅般的鬃毛、女妖般的歌聲,天才吉他手讓人們的下巴都掉到地上,多才多藝的貝斯手,鼓手就像用自己的生命來演奏。即便約翰·博納姆已經離世32年了,我們依然尊重這個事實——齊柏林飛船的傳奇仍然活著,有超過兩千萬人還是希望能親臨他們的演唱會」。他也開玩笑說:「當然,這些傢伙還重新定義了搖滾的生活方式,我們沒有錄影存證,但有一些關於飯店房間到處被破壞的傳聞,所以現在各地的飯店幾乎都換成三英吋厚的玻璃窗了」[ 223]

參見主條目:齊柏林飛船唱片列表

永恆之歌 (1999年12月31日) 齊柏林飛船DVD (2003年5月26日) 母艦(2007年11月12日)

慶祝日(2012年11月19日)

托尼·湯普森 (1985年7月13日) 菲爾·柯林斯 – 爵士鼓(1985年7月13日) 保羅·馬丁尼茲 (1985年7月13日) 傑森·博納姆 (1988年5月14日,1995年1月12日,2007年12月10日) 麥克·李 (1995年1月12日)

^ Deep Purple深紫色樂團首度訪台演唱會 . 香港獨立媒體 . 2015-04-24 [2016-09-09 ] . (原始内容存档 于2016-09-20) (中文) . ^ 盧怡安. 叛逆倫敦: 100個你一定要知道的關鍵品味 . 商業周刊 . 2015-06-04 [2016-09-09 ] (中文) . ^ Dave Lewis《The Complete Guide to the Music of Led Zeppelin》Omnibus Press(1994)ISBN 0-7119-3528-9

^ Ritchie Yorke ISBN 978-0887331770 ,第56–59頁^ Mick Wall《The truth behind the Led Zeppelin legend》《泰晤士報 》(2011-07-29),第15–16頁

^ Mick Wall《The truth behind the Led Zeppelin legend》《泰晤士報》(2011-07-29),第13–15頁

^ 史蒂芬·戴維斯 Hammer of the Gods: The Led Zeppelin Saga ISBN 0-688-04507-3 ,第28–29頁^ 8.0 8.1 Jonathan Buckley《The Rough Guide to Rock》London: Penguin Books(2003)ISBN 978-1843531050 ,第1198頁

^ Ritchie Yorke《Led Zeppelin: The Definitive Biography》Novato, California: Underwood–Miller(1993)ISBN 978-0887331770 ,第65頁

^ 10.00 10.01 10.02 10.03 10.04 10.05 10.06 10.07 10.08 10.09 10.10 10.11 10.12 Erlewine, Stephen Thomas. Led Zeppelin: BBC Sessions: review . AllMusic . [2017-02-16 ] . (原始内容存档 于2021-05-31) (英语) . ^ Ritchie Yorke《Led Zeppelin: The Definitive Biography》Novato, California: Underwood–Miller(1993)ISBN 978-0887331770 ,第64頁

^ 12.0 12.1 12.2 Dave Lewis《The Complete Guide to the Music of Led Zeppelin》Omnibus Press ISBN 0-7119-3528-9 ,第3頁

^ Jeff Nicholls、Chris Welch、Geoff Nicholls《John Bonham: A Thunder of Drums》Backbeat(2001)ISBN 978-0-87930-658-8 ,第75頁

^ Wall, Mick. The truth behind the Led Zeppelin legend . 泰晤士報. 2008-11-01 [2011-07-29 ] . (原始内容存档 于2011-08-09) (英语) . ^ Mick Wall《The truth behind the Led Zeppelin legend》《泰晤士報》(2011-07-29),第54頁

^ Mick Wall《The truth behind the Led Zeppelin legend》《泰晤士報》(2011-07-29),第51–52頁

^ Mick Wall《The truth behind the Led Zeppelin legend》《泰晤士報》(2011-07-29),第72–73頁

^ 18.0 18.1 Keith Shadwick《Led Zeppelin: The Story of a Band and Their Music 1968–1980》Backbeat Books(2005)ISBN 0-87930-871-0 ,第36頁

^ Stephen Davis《Hammer of the Gods: The Led Zeppelin Saga》William Morrow & Co(1985)ISBN 0-688-04507-3 ,第57頁

^ Mick Wall《The truth behind the Led Zeppelin legend》《泰晤士報》(2011-07-29),第84頁

^ Ian Fortnam《Classic Rock Magazine: Dazed and Confused: Classic Rock Presents Led Zeppelin》TeamRock(2008)

^ Mick Wall《The truth behind the Led Zeppelin legend》《泰晤士報》(2011-07-29),第73–74頁

^ 23.0 23.1 Mick Wall《The truth behind the Led Zeppelin legend》《泰晤士報》(2011-07-29),第94頁

^ 24.0 24.1 Led Zeppelin Billboard Albums . AllMusic. [2010-09-05 ] . (原始内容 存档于2011-10-08) (英语) . ^ Mick Wall《The truth behind the Led Zeppelin legend》《泰晤士報》(2011-07-29),第92、147、152頁

^ Erlewine, Stephen Thomas. Led Zeppelin: Led Zeppelin: review . AllMusic. 2011 [2011-09-16 ] . (原始内容存档 于2012-02-18) (英语) . ^ Mick Wall《The truth behind the Led Zeppelin legend》《泰晤士報》(2011-07-29),第161頁

^ Erlewine, Step-hen Thomas. Led Zeppelin: Led Zeppelin II: review . AllMusic. 2010 [2010-09-05 ] . (原始内容存档 于2011-07-23) (英语) . ^ Steve Waksman《Instruments of Desire: the Electric Guitar and the Shaping of Musical Experience》哈佛大學出版社 (2001)ISBN 0-674-00547-3 ,第263頁

^ Mick Wall《The truth behind the Led Zeppelin legend》《泰晤士報》(2011-07-29),第166–167頁

^ 31.0 31.1 Mick Wall《The truth behind the Led Zeppelin legend》《泰晤士報》(2011-07-29),第165頁

^ Chris Welch ISBN 1-85797-930-3 ,第49頁^ Wale, Michael. Led Zeppelin . 泰晤士報. 1973-07-11 [2017-02-17 ] . (原始内容存档 于2010-01-08) (英语) . ^ Led Zeppelin at Bron-Yr-Aur . 英國廣播公司 . [2011-09-16 ] . (原始内容 存档于2011-10-08) (英语) . ^ Mick Wall《The truth behind the Led Zeppelin legend》《泰晤士報》(2011-07-29),第208–209頁

^ Ritchie Yorke《Led Zeppelin: The Definitive Biography》Novato, California: Underwood–Miller(1993)ISBN 978-0887331770 ,第130頁

^ Ritchie Yorke《Led Zeppelin: The Definitive Biography》Novato, California: Underwood–Miller(1993)ISBN 978-0887331770 ,第129頁

^ Mick Wall《The truth behind the Led Zeppelin legend》《泰晤士報》(2011-07-29)

^ Steve Waksman《Instruments of Desire: the Electric Guitar and the Shaping of Musical Experience》哈佛大學出版社 (2001)ISBN 0-674-00547-3 ,第238頁

^ Mick Wall《The truth behind the Led Zeppelin legend》《泰晤士報》(2011-07-29),第281頁

^ Mick Wall《The truth behind the Led Zeppelin legend》《泰晤士報》(2011-07-29),第297–298頁

^ Nigel Williamson《Forget the myths》《Uncut (magazine)

^ Chris Welch《Led Zeppelin》Orion(1994)ISBN 1-85797-930-3 ,第47頁

^ Mick Wall《The truth behind the Led Zeppelin legend》《泰晤士報》(2011-07-29),第269–270頁

^ Erik Davis《Led Zeppelin IV》Continuum(2005)ISBN 0-8264-1658-6 ,第25頁

^ Led Zeppelin: A complete guide to the band's studio albums . 獨立報 . [2007-12-07 ] . (原始内容存档 于2007-06-29) (英语) . ^ Daniel Bukszpan《The Encyclopedia of Heavy Metal》Barnes & Noble(2003)ISBN 978-1402792304 ,第141頁

^ Pat Brown《The Guide to United States Popular Culture》Popular Press(2001)ISBN 0-87972-821-3 ,第480頁

^ 49.0 49.1 美國唱片業協會 . Gold & Platinum database search: 'Led Zeppelin' . 美國唱片業協會 . [2009-03-26 ] . (原始内容 存档于2015-09-24) (英语) . ^ Sold on song: Stairway to Heaven . 英國廣播公司. [2011-09-22 ] . (原始内容 存档于2011-10-08) (英语) . ^ Bob Gulla《Guitar Gods: The 25 Players Who Made Rock History》ABC-CLIO ISBN 0-313-35806-0 ,第155頁

^ 搖滾名曲《Stairway to Heaven》被控抄襲,Led Zeppelin成員出庭自辯 . 端傳媒 . 2016-06-16 [2016-09-09 ] . (原始内容存档 于2021-01-15) (中文) . ^ Mick Wall《The truth behind the Led Zeppelin legend》《泰晤士報》(2011-07-29),第290–291頁

^ Mick Wall《The truth behind the Led Zeppelin legend》《泰晤士報》(2011-07-29),第294頁

^ Stephen Davis《Hammer of the Gods: The Led Zeppelin Saga》William Morrow & Co(1985)ISBN 0-688-04507-3 ,第194頁

^ Dave Lewis、Simon Pallett《Led Zeppelin: The Concert File》Omnibus Press(1997)ISBN 978-0-7119-5307-9 ,第90頁

^ Ritchie Yorke《Led Zeppelin: The Definitive Biography》Novato, California: Underwood–Miller(1993)ISBN 978-0887331770 ,第186–187頁

^ Nigel Williamson《The Rough Guide to Led Zeppelin》Dorling Kindersley(2007)ISBN 1-84353-841-5 ,第107頁

^ Ritchie Yorke《Led Zeppelin: The Definitive Biography》Novato, California: Underwood–Miller(1993)ISBN 978-0887331770 ,第191頁

^ Stephen Davis《Hammer of the Gods: The Led Zeppelin Saga》William Morrow & Co(1985)ISBN 0-688-04507-3 ,第312頁

^ Miller, Jim. Album review: Physical Graffiti . 滾石 (雜誌) . 1975-03-27 [2011-07-29 ] . (原始内容 存档于2009-04-23) (英语) . ^ Stephen Davis《Hammer of the Gods: The Led Zeppelin Saga》William Morrow & Co(1985)ISBN 0-688-04507-3 ,第225、277頁

^ 63.0 63.1 Mick Wall《The truth behind the Led Zeppelin legend》《泰晤士報》(2011-07-29),第359頁

^ Ritchie Yorke《Led Zeppelin: The Definitive Biography》Novato, California: Underwood–Miller(1993)ISBN 978-0887331770 ,第197頁

^ Dave Lewis《Led Zeppelin: Celebration II: The 'Tight But Loose' Files》Omnibus Press(2003)ISBN 1-84449-056-4 ,第35頁

^ Stephen Davis《Hammer of the Gods: The Led Zeppelin Saga》William Morrow & Co(1985)ISBN 0-688-04507-3 ,第354–355頁

^ 67.0 67.1 Mick Wall《The truth behind the Led Zeppelin legend》《泰晤士報》(2011-07-29),第364頁

^ Dave Lewis《Led Zeppelin: Celebration II: The 'Tight But Loose' Files》Omnibus Press(2003)ISBN 1-84449-056-4 ,第45頁

^ Stephen Davis《Hammer of the Gods: The Led Zeppelin Saga》William Morrow & Co(1985)ISBN 0-688-04507-3 ,第173頁

^ Stephen Davis Album Review: Led Zeppelin: Presence . Rolling Stone. 1976-05-20 [2011-07-29 ] . (原始内容 存档于2009-04-23) (英语) . ^ Keith Shadwick《Led Zeppelin: The Story of a Band and Their Music 1968–1980》Backbeat Books(2005)ISBN 0-87930-871-0 ,第320頁

^ Ritchie Yorke《Led Zeppelin: The Definitive Biography》Novato, California: Underwood–Miller(1993)ISBN 978-0887331770 ,第229頁

^ Dave Lewis《Led Zeppelin: Celebration II: The 'Tight But Loose' Files》Omnibus Press(2003)ISBN 1-84449-056-4 ,第49頁

^ Mick Wall《The truth behind the Led Zeppelin legend》《泰晤士報》(2011-07-29),第392頁

^ Newswire. Led Zeppelin official website: concert summary . LedZeppelin.com. 1977-06-03 [2010-09-05 ] . (原始内容 存档于2011-04-07) (英语) . ^ Stephen Davis《Hammer of the Gods: The Led Zeppelin Saga》William Morrow & Co(1985)ISBN 0-688-04507-3 ,第277頁

^ Ritchie Yorke《Led Zeppelin: The Definitive Biography》Novato, California: Underwood–Miller(1993)ISBN 978-0887331770 ,第210頁

^ Chris Welch《Led Zeppelin》Orion(1994)ISBN 1-85797-930-3 ,第85頁

^ Mick Wall《The truth behind the Led Zeppelin legend》《泰晤士報》(2011-07-29),第424頁

^ The Billboard 200 – 15 September 1979 . 告示牌. [2009-01-19 ] (英语) . ^ Top 100 Albums – 8 September 1979 . chartstats.com. [2009-01-19 ] . (原始内容存档 于2019-09-01) (英语) . ^ Dave Lewis《Led Zeppelin: Celebration II: The 'Tight But Loose' Files》Omnibus Press(2003)ISBN 1-84449-056-4 ,第80頁

^ Mick Wall《The truth behind the Led Zeppelin legend》《泰晤士報》(2011-07-29),第425頁

^ Chris Welch《Led Zeppelin》Orion(1994)ISBN 1-85797-930-3 ,第83、87–90頁

^ Dave Lewis、Simon Pallett《Led Zeppelin: The Concert File》Omnibus Press(1997)ISBN 0-7119-5307-4 ,第134頁

^ Mick Wall《The truth behind the Led Zeppelin legend》《泰晤士報》(2011-07-29),第431–432頁

^ Stephen Davis《Hammer of the Gods: The Led Zeppelin Saga》William Morrow & Co(1985)ISBN 0-688-04507-3 ,第300頁

^ 88.0 88.1 Chris Welch《Led Zeppelin》Orion(1994)ISBN 1-85797-930-3 ,第92頁

^ Chris Welch《Led Zeppelin》Orion(1994)ISBN 1-85797-930-3 ,第94–95頁

^ Huey, Steve. The Honeydrippers: biography . AllMusic. 2011 [2011-09-19 ] . (原始内容存档 于2011-01-14) (英语) . ^ Ritchie Yorke《Led Zeppelin: The Definitive Biography》Novato, California: Underwood–Miller(1993)ISBN 978-0887331770 ,第267頁

^ Top 100 Albums – 4 December 1982 . chartstats.com. [2009-01-19 ] . (原始内容存档 于2012-10-07) (英语) . ^ The Billboard 200 – 15 January 1983 . Billboard. [2009-01-19 ] (英语) . [失效連結 ^ Dave Lewis、Simon Pallett《Led Zeppelin: The Concert File》Omnibus Press(1997)ISBN 0-7119-5307-4 ,第139頁

^ 95.0 95.1 Prato, Greg. Jimmy Page: biography . AllMusic. [2008-11-11 ] . (原始内容存档 于2011-08-02) (英语) . ^ Zeppelin defend Live Aid opt out . 英國廣播公司新聞網 . 2004-08-04 [2014-08-28 ] . (原始内容存档 于2022-04-09) (英语) . ^ 97.0 97.1 Dave Lewis、Simon Pallett《Led Zeppelin: The Concert File》Omnibus Press(1997)ISBN 0-7119-5307-4 ,第140頁

^ Gold & Platinum . 美國唱片業協會. [2017-02-17 ] . (原始内容存档 于2020-09-24) (英语) . ^ Mick Wall《The truth behind the Led Zeppelin legend》《泰晤士報》(2011-07-29),第457頁

^ Erlewine, Stephen Thomas. Led Zeppelin: Led Zeppelin Box Set: review . AllMusic. [2011-09-22 ] (英语) . ^ Artist Chart History – Led Zeppelin . Billboard. 2009 [2011-10-01 ] . (原始内容 存档于2009-02-21) (英语) . ^ Discogs. Led Zeppelin – Immigrant Song / Hey Hey What Can I Do . discogs. 2011 [2011-10-09 ] . (原始内容存档 于2021-02-20) (英语) . ^ Erlewine, Stephen Thomas. Led Zeppelin: Led Zeppelin Box Set 2: review . AllMusic. 2011e [2011-09-22 ] . (原始内容存档 于2011-12-25) (英语) . ^ The Billboard 200 – 26 November 1994 . Billboard. [2009-01-19 ] . (原始内容 存档于2014-04-20) (英语) . ^ Top 100 Albums – 19 November 1994 . chartstats.com. [2009-01-19 ] . (原始内容存档 于2019-09-09) (英语) . ^ RIAA.org No Quarter – 22 December 1994 . 美國唱片業協會. [2009-01-19 ] . (原始内容 存档于2010-09-22) (英语) . ^ 107.0 107.1 Dave Lewis《Led Zeppelin: Celebration II: The 'Tight But Loose' Files》Omnibus Press(2003)ISBN 1-84449-056-4 ,第163頁

^ Dave Lewis、Simon Pallett《Led Zeppelin: The Concert File》Omnibus Press(1997)ISBN 0-7119-5307-4 ,第140頁

^ Dave Lewis《Led Zeppelin: Celebration II: The 'Tight But Loose' Files》Omnibus Press(2003)ISBN 1-84449-056-4 ,第164頁

^ Dave Lewis《Led Zeppelin: Celebration II: The 'Tight But Loose' Files》Omnibus Press(2003)ISBN 1-84449-056-4 ,第166頁

^ The 200 Chart – 6 December 1997 . Billboard . [2009-01-17 ] . (原始内容 存档于200902-03) (英语) . ^ Mick Wall《The truth behind the Led Zeppelin legend》《泰晤士報》(2011-07-29),第460–461頁

^ Billboard.com How the West Was Won – 14 June 2003 . Billboard. [2009-01-19 ] . (原始内容存档 于2013-04-06) (英语) . ^ Dave Lewis《Led Zeppelin: Celebration II: The 'Tight But Loose' Files》Omnibus Press(2003)ISBN 1-84449-056-4 ,第156頁

^ Mick Wall《The truth behind the Led Zeppelin legend》《泰晤士報》(2011-07-29),第437頁

^ Michael Azerrad. Led Zeppelin - DVD . 《滾石》雜誌. [2003-05-20 ] . (原始内容 存档于2008-06-22) (英语) . ^ Led Zeppelin - Mothership Vinyl - Amazon.com Music . amazon.com. [2003-05-20 ] . (原始内容存档 于2020-11-21) (英语) . ^ UK Music Charts – The Official UK Top 75 Albums: Week of Mon 19 Nov . 英國專輯排行榜. [2007-11-19 ] . (原始内容 存档于2011-05-15) (英语) . ^ Jonathan Cohen. Keys Storms Chart With Mega-Selling 'As I Am' . 告示牌. [2007-11-21 ] . (原始内容存档 于2009-08-02) (英语) . ^ Led Zeppelin to sell music online . Reuters. 2007-10-15 [2010-09-23 ] . (原始内容 存档于2012-05-12) (英语) . ^ Led Zeppelin reunion feature . (原始内容 存档于2008-10-09) (英语) . ^ TVNZ. Guinness 2010 entertainment winners . 紐西蘭電視台 . 2009-12-17 [2009-09-23 ] . (原始内容存档 于2011-03-06) (英语) . ^ Gardner, Alan. You review: Led Zeppelin . 衛報 . 2007-12-11 [2012-02-20 ] . (原始内容存档 于2014-01-13) (英语) . ^ Mick Wall《The truth behind the Led Zeppelin legend》《泰晤士報》(2011-07-29),第472頁

^ Greene, Andy. Flashback: Foo Fighters Jam With Jimmy Page and John Paul Jones . 《滾石》雜誌. 2014-04-10 [2017-02-17 ] . (原始内容存档 于2017-11-26) (英语) . ^ Selby, Jenn. Led Zeppelin guitarist Jimmy Page: 'Olympics with Leona Lewis is my greatest achievement' . 獨立報 . 2014-11-26 [2017-02-17 ] . (原始内容存档 于2017-02-17) (英语) . ^ Led Zeppelin trio back in studio . 英國廣播公司. 2008-08-26 [2008-11-25 ] . (原始内容 存档于2011-10-08) (英语) . ^ Talmadge, Eric. Led Zeppelin guitarist wants World tour . The Huffington Post. 2008-01-28 [2008-11-25 ] . (原始内容存档 于2008-09-18) (英语) . ^ Robertplant.com. Robert Plant – official statement . robertplant.com. 2008-09-29 [2008-09-29 ] . (原始内容 存档于2008-09-30) (英语) . ^ Beech, Mark. Led Zeppelin Singer Robert Plant rules out reunion record, tour . 彭博社 . 2008-09-29 [2008-09-29 ] . (原始内容 存档于2011-10-09) (英语) . ^ Mick Wall《The truth behind the Led Zeppelin legend》《泰晤士報》(2011-07-29),第459–460頁

^ Bosso, Joe. ' Led Zeppelin are over!', says Jimmy Page's managerMusicRadar [2011-10-07 ] . (原始内容 存档于2011-10-08) (英语) . ^ Greene, Andy. Led Zeppelin's 2007 reunion concert to hit theaters in October . Rolling Stone. 2012-09-13 [2012-09-29 ] . (原始内容存档 于2017-12-26) (英语) . ^ Dawtrey, Adam. ' Zeppelin' film grosses $2 mil in one nightVariety . Penske Business Media [2013-01-12 ] . (原始内容 存档于2013-01-13) (英语) . ^ Led Zeppelin – Charting History . Official Charts Company. [2013-01-12 ] . (原始内容 存档于2013-01-12) (英语) . ^ Jimmy Page remastering Led Zeppelin albums for 2013 boxset release . NME. UK. 2012-10-30 [2017-01-22 ] . (原始内容存档 于2021-04-17) (英语) . ^ First Three Albums Newly Remastered With Previously Unreleased Companion Audio . [2014-03-14 ] . (原始内容存档 于2014-03-14) (英语) . ^ Led Zeppelin Reissues Continue with Deluxe Editions of Led Zeppelin IV and Houses of the Holy . [2017-01-22 ] . (原始内容 存档于2016-05-12) (英语) . ^ Physical Graffiti Deluxe Edition Arrives Exactly 40 Years After Debut, Produced and Newly Remastered by Jimmy Page, with Previously Unreleased Companion Audio . [2017-01-22 ] . (原始内容 存档于2015-01-19) (英语) . ^ Grow, Kory. Led Zeppelin Announce Final Three Deluxe Reissues . Rolling Stone. 2015-06-03 [2015-06-03 ] . (原始内容存档 于2018-01-04) (英语) . ^ Pre-Order Deluxe Editions of Presence, In Through the Out Door, and Coda, Each Newly Remastered by Jimmy Page, With Previously Unreleased Companion Audio . 2015-06-03 [2017-01-22 ] . (原始内容 存档于2016-10-17) (英语) . ^ GrowLeopold, Todd. Robert Plant turns down $800 million for Zeppelin reunion . CNN. 2014-11-11 [2017-02-22 ] . (原始内容存档 于2020-11-12) (英语) . ^ Led Zeppelin / Mothership 4LP vinyl . superdeluxeedition.com. [2017-02-17 ] . (原始内容 存档于2015-10-17) (英语) . ^ The Complete BBC Sessions - With Previously Unreleased Recordings Out Sept. 16th . [2017-01-22 ] . (原始内容 存档于2017-02-02) (英语) . ^ 145.0 145.1 145.2 145.3 Bob Gulla《Guitar Gods: The 25 Players Who Made Rock History》ABC-CLIO ISBN 0-313-35806-0 ,第153–159頁

^ Susan Fast《In the Houses of the Holy: Led Zeppelin and the Power of Rock Music》牛津大學出版社 (2001)ISBN 0-19-514723-5 ,第8頁

^ 147.0 147.1 Mick Wall《The truth behind the Led Zeppelin legend》《泰晤士報》(2011-07-29),第56–59頁

^ 148.0 148.1 Susan Fast《In the Houses of the Holy: Led Zeppelin and the Power of Rock Music》牛津大學出版社(2001)ISBN 0-19-514723-5 ,第26頁

^ Mick Wall《The truth behind the Led Zeppelin legend》《泰晤士報》(2011-07-29),第294–296、364–366頁

^ Ritchie Yorke《Led Zeppelin: The Definitive Biography》Novato, California: Underwood–Miller(1993)ISBN 978-0887331770 ,第236–237頁

^ 151.0 151.1 Susan Fast《In the Houses of the Holy: Led Zeppelin and the Power of Rock Music》牛津大學出版社(2001)ISBN 0-19-514723-5 ,第25頁

^ 152.0 152.1 Andrew L. Cope《Black Sabbath and the Rise of Heavy Metal Music》Ashgate Publishing ISBN 978-0-7546-6881-7 ,第81頁

^ Susan Fast《In the Houses of the Holy: Led Zeppelin and the Power of Rock Music》牛津大學出版社(2001)ISBN 0-19-514723-5 ,第59頁

^ Mick Wall《The truth behind the Led Zeppelin legend》《泰晤士報》(2011-07-29),第278–279頁

^ Mick Wall《The truth behind the Led Zeppelin legend》《泰晤士報》(2011-07-29),第364–365頁

^ 156.0 156.1 Robert Walser《Running With the Devil: Power, Gender, and Madness in Heavy Metal Music》衛斯理大學出版社 ISBN 0-8195-6260-2 ,第10頁

^ Susan Fast《In the Houses of the Holy: Led Zeppelin and the Power of Rock Music》牛津大學出版社(2001)ISBN 0-19-514723-5 ,第5頁

^ Led Zeppelin Bio . Rolling Stone. [2017-02-18 ] . (原始内容存档 于2016-01-05) (英语) . ^ Daniel Bukszpan《The Encyclopedia of Heavy Metal》Barnes & Noble(2003)ISBN 978-1402792304 ,第124頁

^ Kevin Courtright《Back to Schoolin》Xulon Press ISBN 1-61579-045-4 ,第163頁

^ Susan Fast《In the Houses of the Holy: Led Zeppelin and the Power of Rock Music》牛津大學出版社(2001)ISBN 0-19-514723-5 ,第13頁

^ Scott Schinder、Andy Schwartz《Icons of Rock》Greenwood(2008)ISBN 0-313-33846-9 ,第390頁

^ Scott Schinder、Andy Schwartz《Icons of Rock》Greenwood(2008)ISBN 0-313-33846-9 ,第381–390頁

^ Brackett, John. Examining Rhythmic and Metric Practices in Led Zeppelin's Musical Style . Popular Music. 2008,第53–76頁 [2014-06-15 ] (英语) . ^ Ian Peddie(The bleak country: the Black Country and the rhetoric of escape)《The Resisting Muse: Popular Music and Social Protest》Ashgate Publishing(2006)ISBN 0-7546-5114-2 ,第136頁

^ Scott Schinder、Andy Schwartz《Icons of Rock》Greenwood(2008)ISBN 0-313-33846-9 ,第380頁

^ Gilmore, Mikal. The Long Shadow of Led Zeppelin . Rolling Stone. 2007-08-10, (2006) [2007-12-09 ] . (原始内容 存档于2007-12-12) (英语) . ^ Dave Thompson《Smoke on the Water: The Deep Purple Story》ECW Press ISBN 1-55022-618-5 ,第61頁

^ MTV. MTV – Black Sabbath: the greatest metal bands of all time . MTV. 2006-03-26 [2010-09-05 ] . (原始内容存档 于2008-03-19) (英语) . ^ 30 on 30: The Greatest Guitarists Picked by the Greatest Guitarists . Guitar World. [2010-04-28 ] . (原始内容 存档于2010-05-05) (英语) . ^ Pete Prown、H. P.Newquist、Jon F.Eiche《Legends of Rock Guitar: The Essential Reference of Rock's Greatest Guitarists》Hal Leonard Corporation ISBN 0-7935-4042-9 ,第167頁

^ Pete Prown、H. P.Newquist、Jon F.Eiche《Legends of Rock Guitar: The Essential Reference of Rock's Greatest Guitarists》Hal Leonard Corporation(1997)ISBN 0-7935-4042-9 ,第106頁

^ Aerosmith inducts Led Zeppelin 1995 . 搖滾名人堂 . [2016-05-10 ] . (原始内容存档 于2016-05-23) (英语) . ^ Jimmy Page and the Black Crowes Interview . Guitar.com. [2016-05-10 ] . (原始内容 存档于2016-05-13) (英语) . ^ Natasha Scharf. Who the hell are X Japan? . TeamRock. 2014-08-13 [2017-02-25 ] . (原始内容存档 于2017-02-25) (英语) . ^ Davies, Claire. Megadeth interview (Monster Riffs Week): Megadeth axeman Dave Mustaine walks Total Guitar through the fiery riff from 'Hangar 18' . Total Guitar [2012-02-22 ] . (原始内容 存档于2012-02-22) (英语) . ^ Pareles, Jon. Lollapalooza's recycled hormones: rebellion by the numbers . 紐約時報 . 1997-07-14 [2010-12-04 ] . (原始内容存档 于2008-06-17) (英语) . ^ Sparks, Ryan. Carpe Diem: an exclusive interview with Mike Portnoy from Dream Theater . classicrockrevisited.com. 2010 [2011-07-29 ] . (原始内容 存档于2010-01-03) (英语) . ^ Jones, Robert. Conservative Punk's interview with Johnny Ramone . 2003-04-02 [2010-12-02 ] . (原始内容存档 于2010-12-04) (英语) . ^ Erlewine, Stephen Thomas. The Cult – Biography . AllMusic. 2007 [2007-01-15 ] . (原始内容存档 于2010-12-05) (英语) . ^ Scott Witmer《History of Rock Bands》ABDO Publishing Company ISBN 978-1-60453-692-8

^ Grossman, Perry. Alternative rock . St. James Encyclopedia of Pop Culture 2002 (Gale Group). 2002 [2017-02-18 ] . ISBN 1-55862-400-7原始内容 存档于2012-04-19) (英语) . ^ Django Haskins《Stand Alone Tracks '90s Rock: Handy Guide, Book & CD》Alfred Music ISBN 0-88284-658-2 ,第15頁

^ Turner, Gustavo. The L.A. weekly interview: Billy Corgan . LA Weekly [2017-02-18 ] . (原始内容存档 于2010-08-31) (英语) . ^ Gillian G.Gaar《The Rough Guide to Nirvana》多林金德斯利 (2009)ISBN1-85828-945-9,第36頁

^ Scott Schinder、Andy Schwartz《Icons of Rock》Greenwood(2008)ISBN 0-313-33846-9 ,第405頁

^ Adam Budofsky《The Drummer: 100 Years of Rhythmic Power and Invention》Hal Leonard Corporation(2006)ISBN 978-1-4234-0567-2 ,第147頁

^ CNN . Interview Madonna reviews life on Larry King Live . CNN . 1999-01-19 [2010-09-05 ] . (原始内容 存档于2012-01-21) (英语) . ^ Márquez, Gabriel García. The poet and the princess . 衛報 . 2002-06-08 [2012-02-20 ] . (原始内容存档 于2017-08-02) (英语) . ^ Cochrane, Greg. Lady GaGa reveals her touring secrets . BBC. 2009-01-23 [2011-03-13 ] . (原始内容存档 于2017-08-02) (英语) . ^ Ke$ha: 'I have 200 songs for my second album . 新音樂快遞 . UK. 2011-06-05 [2017-01-21 ] . (原始内容存档 于2015-07-23) (英语) . ^ Independent. Led Zeppelin: Katie Melua on rock'n'roll riffs that rake the psyche . 獨立報. 2007-12-07 [2010-03-05 ] . (原始内容存档 于2012-05-19) (英语) . ^ Daniel Bukszpan《The Encyclopedia of Heavy Metal》Barnes & Noble(2003)ISBN 978-1402792304 ,第121頁

^ Steve Waksman《This Ain't the Summer of Love: Conflict and Crossover in Heavy Metal and Punk》加州大學出版社 (2009)ISBN 978-0-520-25310-0 ,第21–31頁

^ Pond, Steven. Led Zeppelin: The Song Remains the Same. Rolling Stone 522 . 1988-03-24 (英语) . ^ Hughes, Rob. The real Jimmy Page . Uncut. [2010-05-31 ] . (原始内容存档 于2011-12-18) (英语) . ^ Thorpe, Vanessa. Led Zeppelin join the net generation . 觀察家報 . 2007-07-29 [2011-07-23 ] . (原始内容存档 于2013-10-05) (英语) . ^ Sorel-Cameron, Peter. Can Led Zeppelin still rock? . CNN. 2007-12-09 [2011-02-17 ] . (原始内容存档 于2011-02-26) (英语) . ^ 美國唱片業協會. Top-Selling Artists . 美國唱片業協會. [2011-01-08 ] . (原始内容存档 于2015-10-08) (英语) . ^ Eminem scores seventh consecutive UK Number 1 album . 英國官方排行榜 . 2013-11-11 [2016-09-30 ] . (原始内容存档 于2014-10-08) (英语) . ^ Heylin Clinton《Bootleg! The Rise & Fall of the Secret Recording Industry》Omnibus Press(2004)ISBN 1-84449-151-X ,第8頁

^ Will Straw(Characterizing rock music culture: the case of heavy metal)《On Record: Rock, Pop and the Written Word》Simon Frith and Andrew Goodwin, eds。Routledge(1990)ISBN 0-415-05306-4 ,第84頁

^ Steve Waksman《Instruments of Desire: the Electric Guitar and the Shaping of Musical Experience》哈佛大學出版社(2001)ISBN 0-674-00547-3 ,第238–239頁

^ Susan Fast《In the Houses of the Holy: Led Zeppelin and the Power of Rock Music》牛津大學出版社(2001)ISBN 0-19-514723-5 ,第162–163頁

^ 205.0 205.1 Long, Carola. Led Zeppelin: the enduring influence of flares and flowing locks . 獨立報. 2007-12-07 [2011-09-27 ] . (原始内容存档 于2008-04-05) (英语) . ^ Bob Batchelor、Scott Stoddart《American Popular Culture Through History: the 1980s》Greenwood(2007)ISBN 0-313-33000-X ,第121頁

^ Led Zeppelin make UK Hall of Fame . BBC. 2006-09-12 [2011-09-16 ] . (原始内容 存档于2011-10-08) (英语) . ^ NME Pop Poll Results 1952 - 1996 . Rocklist.net. [2017-02-18 ] . (原始内容存档 于2021-02-10) (英语) . ^ 209.0 209.1 Award for 'pioneers' Led Zeppelin . BBC. 2006-05-23 [2011-09-16 ] . (原始内容 存档于2011-10-08) (英语) . ^ Zeppelin celebrate Grammy honour . BBC. 2005-02-13 [2011-09-22 ] . (原始内容 存档于2011-10-08) (英语) . ^ Gregg Allman and Queen take top awards at the Classic Rock Roll of Honours 2014 . axs. 2014-11-05 [2017-02-18 ] . (原始内容存档 于2018-11-09) (英语) . ^ Led Zeppelin at GQ Awards . 英國廣播公司. 2010-07-25 [2017-02-18 ] . (原始内容存档 于2010-10-30) (英语) . ^ Grammy. Grammy Hall of Fame . 美國國家科學院錄音藝術與科學學院 [2011-12-18 ] . (原始内容 存档于2011-12-18) (英语) . ^ Certified Awards Search—Led Zeppelin . 英國唱片業協會 . 2011 [2011-12-18 ] . (原始内容 存档于2011-08-26) (英语) . ^ The RS 500 Greatest Albums of All Time . Rolling Stone. 2003-11-18 [2013-06-04 ] . (原始内容 存档于2008-07-10) (英语) . ^ Leonard, Michael. Robert Plant awarded CBE in UK Honours list . MusicRadar. 2008-12-31 [2011-12-18 ] . (原始内容 存档于2011-12-18) (英语) . ^ VH1 . Greatest artists of hard rock . VH1. 2010 [2010-02-17 ] . (原始内容存档 于2008-01-08) (英语) . ^ 50 Best Live Acts of All Time. 經典搖滾 (英语) . ^ BBC – Radio 2 – Rock And Roll Band – The Best Band . 英國廣播公司新聞 . [2014-10-27 ] . (原始内容存档 于2021-03-08) (英语) . ^ Billboard. PRS/Novello Awards shared by intl artists . Billboard. 1977-05-28 [2011-12-18 ] . (原始内容存档 于2019-09-09) (英语) . ^ Hunter, Nigel. Anniversaries abound at the Novello Awards . Billboard. 1997-06-21 [2011-12-18 ] (英语) . ^ Mojo. Mojo Awards 'Best Live Act' 2008 – Acceptance Speech . 2008. (原始内容 (video) 存档于2011-10-13) (英语) . ^ Led Zeppelin Get All-Star Tribute at Kennedy Center Honors . 滾石 (雜誌) . 2012-12-03 [2017-02-18 ] . (原始内容存档 于2018-06-19) (英语) .

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019