インタラクティブフィクション

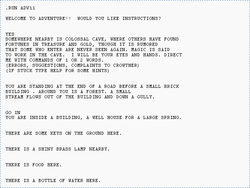

インタラクティブフィクション(Interactive fiction)は、コンピュータゲームのジャンルの一つで、アドベンチャーゲームのサブジャンルである。または、コンピュータゲーム全般を指す言葉でもある。 ここでは、アドベンチャーゲームの一種としてのインタラクティブフィクションについて解説する。 概要インタラクティブフィクションとは、テキストによる出力に対してプレイヤーがテキストによって行動を入力するキャラクタユーザインタフェースのゲームであり、「テキストアドベンチャー」とも呼ばれる(単に、文章を読み進めるゲームを「テキストアドベンチャー」と呼ぶことがある[1][2])。 出力は小説のような文章が表示されるが、特に初期の入力は限定的で、「get key」や「go west」などの単純な命令でプレイヤーの動作を指示していた。 日本語は解析の困難さがあるため、日本で作られたゲームでも、入力は英語であったり、カタカナのみであることもある。 歴史1975年頃に開発された『コロッサル・ケーブ・アドベンチャー』から、1977年の『ゾーク』にかけては、アドベンチャーゲーム=インタラクティブフィクションであった。 その後、アドベンチャーゲームは画像や音楽・音声を付加していく一方、米国では『ゾーク』を開発したInfocom社を中心としてテキストのみのインタラクティブフィクションも残った。 日本では、1982年の『表参道アドベンチャー』(アスキー)など、いくつかのテキストアドベンチャーが発表されたが、当時のコンピュータの能力では、日本語の入力・表示・解析の困難さなどがあって根付かなかった。 英語圏では、InformやTADSなど、インタラクティブフィクションを実行するゲームエンジンが作成され、システムを制作しなくてもシナリオファイルの記述によってゲームを製作できるようになった。 画像を取り入れず文字(キャラクタ)のみで表現するゲームとして、『ローグ』のようなRPGや、マルチユーザーダンジョンのような多人数プレイのオンラインゲームに派生していった。 以上のように、アドベンチャーゲームやRPGの前身としての役割も果たしたが、文字のみ(テキストオンリー)のゲームとして継続しているジャンルでもある。 脚注

関連書籍

関連項目 |

Portal di Ensiklopedia Dunia