マンニトール

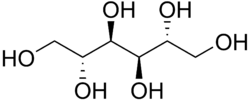

マンニトール (mannitol) は糖アルコールの一種である。 ヘキソースに分類され、マンノースの還元体に相当し、ソルビトールの異性体である。マンニット (mannite) とも呼ばれる[1]。光学活性物質であり、天然に多く存在するエナンチオマーは D-マンニトールで、 甘みがある。 D-マンニトールは水に溶けやすく、アルコールに極めて溶けにくく、有機溶媒のほとんどに溶けない。グルコースの触媒還元により商業的に製造されている。マンニトールはオリーブ、テンサイ、セロリ、木の分泌物など、さまざまな食べ物に少量存在する。 [2] ヨーロッパから中近東にかけて自生するモクセイ科のマンナトネリコ(Manna Ash、Fraxinus ornus)の甘い樹液から発見・命名された。マンナトネリコの名はマナにちなむ。この樹液には、甘味料や利尿剤として利用され、製薬会社へも卸されていた。1950年代に科学的に合成する方法が発見されてから数十年後に、マンナトネリコの商業栽培は消滅した[3]。 浸透圧調製剤・利尿剤であり、弱い腎臓血管拡張剤でもある。 水溶液中ではプロトンを放出する性質を持つため、水溶液は酸性になる。このため、炭酸ナトリウムなど pH 調整剤を併用することが珍しくない。 用途主に頭蓋内圧を減少させたり乏尿性腎不全の患者を治療するのに用いられる。点滴静脈注射で投与され、腎臓で濾過される。高張液として作用し、末端細環へのナトリウムイオンと水分の移動量を増加させることにより尿の生成を促進させる。 マンニトールは薬剤を脳に直接送り込む際にも用いられる。血液脳関門の動脈の物質の透過性は他の動脈よりも高選択的である。通常、物質は血管内皮細胞の隙間を潜り抜けて血管から組織中へ拡散するが、脳組織中へ拡散する物質はより厳密にコントロールされている。血液脳関門の内皮細胞は密着結合しており、通常はその隙間を抜けて拡散することはできない。関門を通過するにはエネルギーを消費して能動輸送される必要があり、受容体に結合できる物質のみが通過可能である。マンニトールは血管内皮細胞を一時的に収縮させ、同時に密着結合を引き伸ばしてバリアを解く事ができる[4]。高モル濃度のマンニトール(1.4〜1.6M)を頸動脈内に注入すると、動脈血の浸透圧が上昇し、圧を平衡させるために血管内皮細胞から水分が血液に移行して、細胞が縮み、細胞間の密着結合が剥がされる[5]。この隙間はマンニトール動注後5分で最大となり、30分間持続する。この時間内に動脈内に注射された薬剤は、脳組織内に直接拡散することができる[6]。この効果はアルツハイマー型痴呆や脳腫瘍の化学療法等の治療において脳に直接薬剤を送り込むために必要不可欠である[5]。 また、糖尿病を患っている人々のための甘味料としても利用される。負の溶解熱を持つため、キャンディーなどにヒヤリとする爽快感を与えるためにも使われる。20グラム以上の量を摂取すると緩下薬としてはたらくことから、小児用の下剤として販売されることもある。 ヘロイン、メタンフェタミンなどの麻薬の混ぜ物として使われることもある。 心臓ペースメーカーのらせん状の導線など、尖ったものを体内に挿入する際の一時的な被覆材としても用いられる。血液に溶解しやすく静脈を透過するので、目的の位置に達したあと時間がたつと被覆された部分は再び露出する。 重篤なシガテラ中毒の場合に、重傷度軽減と神経学的症状・消化管症状の発現時間短縮を目的に投与されるという報告もある[7][8]が、これを支持する論文は他には見あたらない[要出典]。この用途にマンニトールを利用するに当たっては、充分な補水とともに、細心の注意が必要である。これはシガトキシンを原因とするいわゆる「熱帯魚中毒」で、脳卒中に似た症状を示すことがある。 マンニトールは非透過性の分子である。すなわち細胞膜を通り抜けることができない。 有機合成の分野においては、安価かつ各種の変換を行いやすい点を生かし、不斉点を持つ化合物の合成の際に出発原料としてよく用いられる。 効能・効果 術中・術後・外傷後および薬物中毒時の急性腎不全の予防および治療する場合 脳圧降下および脳容積の縮小を必要とする場合 眼内圧降下を必要とする場合[9] 副作用重大な副作用として、急性腎不全(大量投与時)と電解質異常(代謝性アシドーシス、高カリウム血症、低ナトリウム血症)が知られている。0.1〜5%に脱水症状(口渇等)が発生する。 出典

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia