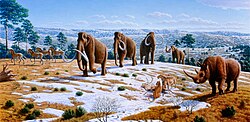

メガファウナメガファウナ(Megafauna)とは、体重が44 - 45キログラムを超える動物相を意味する言葉である[1][2][3]。この下限値は人間を中心として設定されている[4]。現代におけるメガファウナの多様性と分布は、中期更新世(チバニアン)以降に発生してきた「第四紀の大量絶滅」およびそれ以降の完新世の大量絶滅(英語版)によって大きく減退してきた。 由来→詳細は「動物相 § 生息環境による区分」を参照

直訳すると「巨大動物群」を意味しており[3]、英語で「巨大な」を意味する「メガ(Mega)」と「動物相」を意味する「ファウナ(Fauna)」に由来する。この他にも、とくに大型の草食動物を「Megaherbivore」、肉食動物を「Megacarnivore」[5]、雑食動物を「Megaomnivore」[6]とそれぞれ「メガ(Mega)」を語頭に用いて呼ぶ。また、「メガファウナ」およびこれらの「メガ + 〇〇」という呼称は陸棲の哺乳類に限定して用いられるわけではなく、ウミガメや海鳥や魚類なども含む水棲生物[6][7][8]、爬虫類[7][9]、鳥類[7][10]、恐竜[5]などにも使われている。 また、自然保護においても大型の動物はたびたびアンブレラ種や象徴種として一般大衆の関心を集めるのにも重要な役割を担っており、そのようなメガファウナはカリスマ性を持つことから「カリスマティック・メガファウナ」とも呼ばれている。 これらに対して、大型の植物相には「メガフローラ」、特定の地域において通常よりも大型になる傾向が見られる一部の花やハーブには「メガハーブ」と言った呼称が存在する。 生態系上の役割→詳細は「第四紀の大量絶滅」および「オーストラリアの大型動物相」を参照

現代では、大型の陸棲動物のほとんどはアフリカ大陸やアジアの南方などに限定して生息しており、他の地域では「第四紀の大量絶滅」を経て大部分が人類の到来に付随する時期に大量絶滅を迎えている[1][11][12][13]。  これらの大型の動物は生態系エンジニア[14]やキーストーン種[15][16]として、生態系において植生などの攪乱、種子散布などの多様な影響を及ぼす重要なニッチを担っており、小型の動物や魚類や植生の多様性なども恩恵を受けている[11]。大型動物の存在はリンなどの栄養素の循環[8]、山火事[2]やメタン[17]や二酸化炭素の抑制などの副次的なメリットも提供してきた[13][18]。 中期更新世(チバニアン)以降は気候変動とそれによる植生の激変、または人類の出現と拡散。またはこれらの複数の要因の相乗効果に伴った多様な生物相の大量絶滅が発生し続けており[18][11][19]、アフリカ大陸とユーラシア大陸の南部以外では標準体重が1トンを超える大型の陸棲動物は全て滅んでいる[1][12]。大型動物は人類から優先的に狩猟の対象とされるだけでなく、成長速度や繁殖率も遅く、必要とする餌や土地などの条件もより大規模である。この時期に集中して絶滅した動物相には、それまでのいくつもの氷期と間氷期のサイクル(気候変動)を乗り越えてきたにも関わらず、人間の当該地域への到来と付随するかのように大量絶滅を迎えている。また、それまでの自然発生してきた大量絶滅とは異なり、メガファウナが集中的に絶滅しているのも特徴の一つである[11][12][13]。 →「ニホンオオカミ § 絶滅の弊害と導入計画」も参照

また、この大量絶滅によって大型動物だけでなく、中型や小型の生物相や植生においても、多様性の減少、絶滅、地域絶滅などの分布自体の縮小なども発生しており、いわゆる共絶滅が引き起こされてきたと考えられている[20]。また、これまでの群集生態学のコンセプトも、これらの絶滅したメガファウナの影響力が欠如して構築されてきたことが指摘されている[21]。なお、頂点捕食者の減少による草食動物の増加による弊害がクローズアップされることが目立つが[13]、頂点捕食者の再導入が必ずしも好転的な効果をもたらすわけではなく、また土着の頂点捕食者がそもそも存在しない環境も存在していたり、頂点捕食者や人為的な間引きが存在しなくても草食動物などの個体数が自然にコントロールされる事例も判明している(ニホンオオカミ#絶滅の弊害と導入計画を参照)。 →詳細は「外来種 § 外来種の是非」、および「再現育種」を参照

近年では、メガファウナが大量に生態系から失われたことの弊害[22][23]を軽減し、機能不全を起こしている生態系のニッチの補充を行うために、これらの生物相が絶滅した地域に同種または近縁種の再導入、いわゆる「再野生化」/ リワイルディング(Rewiliding)と呼ばれる環境保護運動や、補充する生態系の範囲を更新世まで遡って対象に含める「更新世再野生化の議論が活発になりつつあり、実際に導入が開始されている事例も見られる[14][15][16][24]。中にはすでに外来種や帰化種となっている生物を駆除対象とするのではなく保護することで得られるメリットを指摘する声も増加してきている[18][25][26][27]。また、このような野生導入のために絶滅動物、たとえばオーロックスやターパンなどの特徴を持つ品種を人為的に作り出す再現育種も行われている[15]。 関連項目脚注注釈出典

|

Portal di Ensiklopedia Dunia