第四紀の大量絶滅 は、新生代 第四紀 に起こった古生物 とくに大型の動物相 「メガファウナ 」の大量絶滅 である[ 1] [ 2] [ 4] 後期更新世 を中心とする中期更新世 (チバニアン )から中期完新世 までの同時多発的な絶滅 を中心に解説する。

第四紀の中では完新世 、すなわち1万年前から現在の期間においてもホモ・サピエンス の環境破壊による大量絶滅が進行中であり、地球上の生物の少なくとも50%以上の生物種が絶滅する見込みであるが、これについては本項での記述の対象とせず、現在進行形の大量絶滅に関しては生物多様性#生物多様性への脅威 を参照。

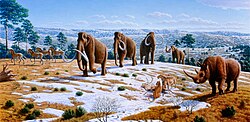

エーム間氷期 (英語版 ) 間氷期 (英語版 )のヨーロッパ の陸棲のメガファウナと植生 の一部。過去45万年間の気候変動 のパターンでは、「第四紀の大量絶滅」の直接的な引き金になったことを示唆させる特異な兆候は見られない。更新世 (チバニアン )以降に集中して絶滅を迎えた動物相はこれらの複数の氷期 と間氷期 のサイクルを乗り越えてきたにも関わらず、突然にこの時期に絶滅している[ 5] [ 6] [ 7] [ 8] [ 9] 第四紀の大量絶滅は、後期更新世 の後半、おおむね最終氷期 とその終了後(約7万年前-9千年前)に起こった。主に絶滅の対象となったのは「メガファウナ 」と呼ばれる大型動物相(哺乳類 ・爬虫類 ・鳥類 )であるが、中型や小型の生物や植生 といった在来生態系が全体的に大きな影響を受けてきた[ 10] 大量絶滅 は何度か発生してきたが、気候変動 が主因となる大量絶滅においては小型動物も多大な影響を受けるのに対して、今回の特徴としては絶滅した種が大型動物に集中 している[ 5]

現在(21世紀 )の時点で、人類に匹敵またはそれ以上の大きさを持つ大型陸棲動物のほとんどはアフリカ大陸 やユーラシア大陸 の南方に多く、それ以外のたとえばヨーロッパ や(日本列島 を含む)アジア の中・高緯度地域、北米大陸 や南アメリカ大陸 、オセアニア やマダガスカル などでは現生の大型陸棲動物は少なく、大量絶滅も南北アメリカ大陸やオーストラリア を筆頭に世界規模で発生していた[ 2] [ 10]

多くの場合は、生態系の一部が機能不全を起こすことで、動物だけでなく植物をも巻き込んだ全体的な生態系の衰退に繋がる共絶滅 (英語版 ) 動物相 や植生 においても絶滅 、地域絶滅 (英語版 ) [ 10] 気候変動 による植生 と生息環境の変化などが指摘されており、近年では(複数の要因が複合的に作用した種類に関しても)人類の影響 がより大きかった、つまり「気候変動などによって個体数や分布が減少した種類に関しても、人類との接触がなければ絶滅しなかった可能性がある」と見なされる場合が目立つ[ 5] [ 6] [ 7] [ 8] [ 9]

一説には、この大量絶滅において人類 の影響で絶滅した陸棲動物は数多く、紀元前 5万2000年前から9000年前の間の期間に限定しても、メガファウナ(体重44キログラム以上)の人為的な絶滅は合計178種またはそれ以上 に渡るとされており[ 5] 80%以上 (オーストラリア大陸 では喪失率は88%に達した)が消え去ったとされており[ 12] トン を超える種類はアフリカ大陸とユーラシア大陸の南部以外では全滅している [ 2]

大型動物はとくに生態系エンジニア [ 13] キーストーン種 [ 14] [ 15] ニッチ を占めてきたことからも、在来生態系から構成員となる動物相 が大量に欠損してきたことによる悪影響は現在も発生し続けており、小型動物や爬虫類 や鳥類 や魚類 などの水生生物も含めた動物相 だけでなく植生の生息や多様性も制限され[ 5] 山火事 の頻度の上昇、二酸化炭素 やメタン の増加[ 16] [ 17] [ 1] [ 18] [ 19] [ 5] 群集生態学 の知見にもこの大量絶滅のコンセプトとその影響の認識が欠落してきた可能性もある[ 20]

近年は、とくに英語圏 などのヨーロッパ語圏やロシア語圏 では、これらの絶滅動物のニッチ を直接的または間接的に補充する代用となる動物の野生導入および再野生化 (英語版 ) 更新世再野生化 (英語版 ) [ 16] [ 17] 外来種 においても、在来生態系へのポジティブな影響を考慮して駆除ではなく保護を訴える声も見られるようになってきている[ 21] [ 22] [ 23]

後期更新世 のメキシコ に分布していたメガファウナ の一例。中期更新世 のスペイン (マドリード 北西部)のメガファウナ の一例。 現生人類 の拡散はネアンデルタール人 やホモ・エレクトス やパラントロプス などの化石人類 の駆逐と絶滅も引き起こした可能性がある[ 26] ゾウ目 ではデイノテリウム 科・マストドン 科・ステゴドン 科・ゴンフォテリウム 科が全滅し、最後に残ったゾウ科 もケナガマンモス やコロンビアマンモス などの最後のマンモス 属が滅び、アフリカゾウ 、アジアゾウ 、マルミミゾウ のわずか3種のみが生き残ったが、シリアゾウ (英語版 ) ジャワゾウ (英語版 ) チュウゴクゾウ (英語版 )

北米大陸 と南米大陸 で繁栄した異節上目 も、現生のナマケモノ やアルマジロ よりも遥かに大型である、メガテリウム やグロッソテリウム などの地上性ナマケモノ (英語版 ) グリプトドン やドエディクルス などが全滅した。

北米大陸はラクダ科 ・ウマ科 ・バク科 の故郷でもあるが、これらの全てが北米大陸から消え去り、北米大陸・ユーラシア大陸問わずラクダ亜目 [ 注釈 1] ウマ目 のジャイアントホース (英語版 ) ジャイアントケープシマウマ (英語版 ) ウマ であったヒッピディオン (英語版 ) バク科 のカリフォルニアバク (英語版 ) ジャイアントバク (英語版 )

なお、北米大陸はサイ の故郷の可能性があるが、テレオケラス やアフェロプス (英語版 ) 鮮新世 に消え去っている[ 15] [ 33] [ 34] 後期更新世 や完新世 に大きく種や分布を減らしており、エラスモテリウム 、ケブカサイ [ 35] 日本列島 にも分布していたニッポンサイ と同一種であるメルクサイ (英語版 ) [ 36] ステップサイ などが絶滅し、中国の広範囲などにいたサイ科 も姿を消している[ 15]

鯨偶蹄目 のステップバイソン やジャイアントバイソン 、ジャイアントムース (英語版 ) スタッグムース (英語版 ) ギガンテウスオオツノジカ [ 9] バイソン属 も故郷のアジア では絶滅し、アメリカバイソン とヨーロッパバイソン が北米大陸 と大陸側のヨーロッパ で生存した。

オセアニア で繁栄した有袋類 も、ディプロトドン 、ファスコロヌス (英語版 ) パロルケステス (英語版 ) プロコプトドン などの多くの大型種や中型種などが絶滅した[ 10] タスマニアデビル が最大であるが、過去にはティラコレオ [ 注釈 2] フクロオオカミ 、プロプレオプス (英語版 ) 南米大陸 に生き残っていたマクラウケニア やXenorhinotherium (英語版 ) トクソドン やミクソトクソドン (英語版 ) 滑距目 や南蹄目 などが消滅した。

カバ ではゴルゴプスカバ やアンティクースカバ (英語版 ) ベヒモスカバ (英語版 ) マダガスカルのカバ など大型種から小型種まで多数が絶滅した結果、現在ではカバ科 の分布はアフリカ大陸 に限定されている。

齧歯目 ではこの大量絶滅を機に大型種の上限がカピバラ まで低下している。ジャイアントビーバー (英語版 ) トロゴンテリウム (英語版 ) Neochoerus pinckneyi (英語版 )

食肉目 もダイアウルフ 、プロトキオン (英語版 ) ホラアナハイエナ 、ホラアナグマ 、アルクトドゥス やアルクトテリウム (ショートフェースベア)、ホラアナライオン 、スミロドン 、ホモテリウム 、ヨーロッパジャガー 、ホラアナヒョウ 、ジャイアントチーター 、アメリカチーター 、サルデーニャのオオカワウソ (英語版 ) ジャイアントフォッサ (英語版 ) 草食動物 の衰退による最終的な共絶滅 (英語版 ) [ 10]

霊長類 では、アルケオインドリス (英語版 ) メガラダピス などのマダガスカル島 の固有種の多くが絶滅を迎え、ギガントピテクス などの絶滅によってユーラシア大陸 でも分布と多様性の激減を経ており、ヨーロッパ で唯一の現生の野生のサル はジブラルタル のバーバリーマカク (英語版 )のみとなっている。ヒト属 についても、クロマニョン人 などのサピエンスが急速に全世界に拡散し、ホモ・エレクトス やネアンデルタール人 などの化石人類 が駆逐され絶滅した[ 26] 北米大陸 では人類以外の土着の霊長類は漸新世 以降に気候変動 などによって滅んでいる[ 42]

爬虫類 でもメイオラニア [ 43] Megalochelys (英語版 ) アルダブラゾウガメ の先祖であるAldabrachelys abrupta (英語版 ) ゾウガメ [ 45] カメ 類、日本列島 に分布したマチカネワニ に近縁なハンユスクス やヴォアイ (英語版 ) ワニ 、ウォナンビ (英語版 ) ヘビ [ 46] メガラニア やティモール のオオトカゲなどのトカゲ が絶滅し[ 48] コモドドラゴン も故郷であるオーストラリア大陸 から消失している[ 49]

鳥類 ではモア 、エピオルニス 、東アジア のダチョウ (英語版 )、ゲニオルニス [ 51] Sylviornis (英語版 ) [ 43] ドードー 、テラトルニスコンドル 、ハーストイーグル 、フォルスラコス科 などの恐鳥類 [ 55] オルニメガロニクス など大型種から小型種まで多数が絶滅した。

後期更新世 の日本列島 でもとくに旧石器時代 以降に多くの動物が急速な絶滅を迎えている(英語版 )。日本列島は氷河期 と間氷期 のサイクルの中でユーラシア大陸 との間に陸橋 が何度か形成されており、それらに付随して陸棲動物の渡来も行われてきた。朝鮮半島 (朝鮮陸橋)やより南部の中国大陸 やサハリン を経由しており、時代ごとに「南方系」や「北方系(マンモス動物群 )」の異なる動物相 の流入が見られた[ 58]

中期更新世(チバニアン )の末期や後期更新世 (あるいは完新世 )に日本列島に分布していた現在は見られない動物相 の多様性は多岐に渡り、ナウマンゾウ 、ケナガマンモス 、バイソン属 [ 注釈 3] オーロックス 、スイギュウ [ 62] サイガ [ 63] ゴーラル属 または大型のカモシカ属 [ 注釈 4] ヘラジカ 、ヤベオオツノジカ 、アカシカ またはワピチ (チバニアン 末期)[ 58] トナカイ などの中・小型のシカ 類[ 注釈 5] モウコノウマ を含むウマ科 [ 68] [ 69] [ 70] 本州 以南のヒグマ 、更新世の大型オオカミ (英語版 ) [ 71] トラ 、ヒョウ 、オオヤマネコ 、ベンガルヤマネコ [ 72] オオヤマリクガメ (ムツアシガメ属 )[ 73] [ 注釈 6] ステラーカイギュウ などが後期更新世 前後以降に姿を消している[ 59]

また、「ニッポンサイ 」ことメルクサイ (英語版 ) [ 36] [ 77] Stephanorhinus (英語版 ) [ 78] ケブカサイ が日本列島に到達していた可能性の有無に関しては資料不足のために断定が難しいとされる[ 77]

なお、ここにはこれら以外の(日本列島 に人類が大規模に渡来する以前の)前・中期更新世(チバニアン )まで日本列島に見られた動物相 は含んでいない[ 注釈 7] コロブス (オナガザル科 )については神奈川県 産の化石が後期更新世に該当するとする資料も存在するが[ 84] 鮮新世 であると考えられる[ 76]

現生人類の拡散の略図。 グリプトドン を狙う人類。コロンビア 北西部で発見された岩絵 。エレモテリウム などが描かれている。第四紀の大量絶滅が起こった原因については、全世界に広がったサピエンス の乱獲 や道具として持ち込まれた「火 」や生息域を巡る人類との競合などにより滅ぼされたとする「人類原因説」と、氷期 と間氷期を繰り返した更新世の急速な気候変動 により滅びたとする「気候変動説」が対立しており、現在もにぎやかに議論が続いている。どちらの説も、絶滅の時期や動物相 と一致しない部分があり、十分な説得力を持てていない。

しかし、近年では(野生動物と人類との接触の期間がより長く野生動物が人類に対する知識を持っていた[ 10] アフリカ大陸 やユーラシア大陸 の南部に現生の陸棲のメガファウナ の大半が生き残っていることや[ 2] [ 43] 気候変動 を乗り越えてきた数々の種類が後期更新世 や完新世 で急に絶滅しているなど気候変動だけでは説明できない事例も目立つことから[ 6] [ 7] [ 85] 最終氷期 に伴う気候と植生の変動によって生息数や分布が減少する事例も存在したものの、最終的な絶滅の決定打としては人類による影響 が最も重大な影響を及ぼしたとする言説を支持する声が増加しており、種類によっては「人類原因説」と「気候変動説」などが多角的に作用したともされている[ 5] [ 8] [ 9] [ 86]

人類による野生動物の狩猟は狙われやすいだけでなく繁殖速度も遅い大型動物が率先して狩猟の対象と見なされた。また、仮に過剰殺戮(オーバーキル)でなく、種(たとえばケブカサイ )によっては全世代の個体数の10%程度しか捕獲されていなかったとしても、個体群の分断や生息域の減少などを引き起こすには十分だったと考えられている[ 5] [ 35] 石器 や槍などの技術的進歩と共に狩猟の効率化と成功率が底上げされ、人類がアフリカ大陸およびユーラシア大陸南部にいた頃よりも南北アメリカ大陸などの他の地域に到達した時代にはメガファウナの絶滅がより迅速・大規模に発生してきた可能性があり、とくに北米大陸などでの大量絶滅は「電撃戦 」とも形容される。また、人類と共に到来した(ディンゴ も含む)家畜 のイヌ もこれを後押ししたと考えられる[ 2]

なお、マンモス をふくむ一部については伝染病により絶滅したとの説もあり、狩猟・気候変動・伝染病などの複合的な要因により大量絶滅が起こったという玉虫色の説明を行う学者も多い。

疑似科学 では、オーストリア 人アレクサンダー・トールマンの「超古代彗星衝突説」がある。彼の主張によれば、9,500年前に地球に氷彗星 が衝突した。この際の大津波により、聖書の記述どおりノアの洪水が起き、プラトンの記述どおりアトランティス大陸が沈み、その他世界各地の神話どおりの大災害を起こして回ったという。さらに舞い上がった塵により寒冷期が訪れ、マンモスなどの大量絶滅が起こったという。この説は、欧米の創造論 者や超古代文明 信奉者に一定の支持を得ている。

なお、定向進化説 においては、「マンモス の長すぎる牙」「ジャイアントバイソン の体と角の大きさ」「ギガンテウスオオツノジカ の大きすぎる角」などを取り上げ、これらの動物は大きすぎる牙や角のせいで最終的に滅びたと説明される場合もある[ 89]

北米大陸 における人類の到達とそれによる大型動物相の減少・

絶滅 などの相関図。

各大陸や島々における大型動物相の大量絶滅の時期は異なり、「気候変動説」よりも「人類原因説」との合致性がより強い

[ 5] 。

人類の繁栄以降、陸棲の野生哺乳類の

バイオマス は85%も減少した可能性があり、現代では全バイオマスのほとんどを人類と

家畜 が占めている。

各時代における人類の狩猟対象の小型化を示すグラフ。

後期旧石器時代 には

イヌ も人類の狩猟に利用されるようになった。

^ a b GrrlScientist (2023年5月13日). “更新世後期、巨大動物は2度大量絶滅した 菌類の胞子から判明 ”. フォーブス

^ a b c d e 本川裕 (2006年8月7日). “図録:大型動物(メガファウナ)の大陸別絶滅数・生存数 ”. 社会実情データ図録 . 2025年7月8日閲覧。

^ a b 大室宏平「種子散布者が駆動する大型種子の進化 」『日本生態学会第69回全国大会講演要旨』P1-364、日本生態学会 、2022年3月、2025年7月15日閲覧 。

^ a b c d e f g h i Hannah Ritchie (2022年11月30日). “Did humans cause the Quaternary megafauna extinction? ”. Our World in Data (英語版 )

^ a b c Sara Varela、Jorge M. Lobo、Jesús Rodríguez、Persaram Batra (2010-08). “The role of climate change in the extinction of the last wild equids of Europe: Palaeoecology of Equus ferus and Equus hydruntinus during the Last Glacial Period”. Quaternary Science Reviews (英語版 ) ScienceDirect (エルゼビア )) 29 (17-18): 2027-2035. doi :10.1016/j.quascirev.2010.04.017 .

^ a b c Flavia Strani、Daniel DeMiguel (2023-04-11). “The role of climate change in the extinction of the last wild equids of Europe: Palaeoecology of Equus ferus and Equus hydruntinus during the Last Glacial Period”. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology (英語版 ) ScienceDirect (エルゼビア )) 620 : 111564. doi :10.1016/j.palaeo.2023.111564 .

^ a b c Rhys Taylor Lemoine、Robert Buitenwerf、Jens-Christian Svenning (2023-12). “Megafauna extinctions in the late-Quaternary are linked to human range expansion, not climate change”. Anthropocene (ScienceDirect (エルゼビア )) 44 : 100403. doi :10.1016/j.ancene.2023.100403 . ISSN 2213-3054 .

^ a b c d Adrian M. Lister、Anthony J. Stuart (2019-01-18). “The extinction of the giant deer Megaloceros giganteus (Blumenbach): New radiocarbon evidence”. Quaternary International (英語版 ) 500 : 185–203. doi :10.1016/j.quaint.2019.03.025 .

^ a b c d e f John Llewelyn、Giovanni Strona、Matthew C. McDowell、Christopher N. Johnson、Katharina J. Peters、Daniel B. Stouffer、Sara N. de Visser、Frédérik Saltré、Corey J. A. Bradshaw (2021-12-13). “Sahul's megafauna were vulnerable to plant-community changes due to their position in the trophic network”. Ecography (英語版 ) Oikos (英語版 ) ジョン・ワイリー・アンド・サンズ ) 2022 (1). doi :10.1111/ecog.06089 .

^ Svenning, Jens-Christian; Lemoine, Rhys T.; Bergman, Juraj; Buitenwerf, Robert; Le Roux, Elizabeth; Lundgren, Erick; Mungi, Ninad; Pedersen, Rasmus Ø. (2024). “The late-Quaternary megafauna extinctions: Patterns, causes, ecological consequences and implications for ecosystem management in the Anthropocene” (英語). Cambridge Prisms: Extinction 2 : e5. doi :10.1017/ext.2024.4 . ISSN 2755-0958 . PMC 11895740 . PMID 40078803 . https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11895740/ . ^ アンスコム江莉奈、上原裕美子(編)「どこまで「野生」になれるのか?──自然界のエンジニアことバイソン(と人間)が推し進める、再野生化プロジェクトの序章 」『WIRED 』、コンデナスト・パブリケーションズ 、2023年4月5日、2025年6月9日閲覧 。 ^ “ポルトガルに野生のバイソンを再導入…なんと1万年ぶり ”. らばQ (2024年6月11日). 2025年6月9日閲覧。 ^ a b c Tristan Rapp (2024年11月21日). “The Lost Rhinos of Europe ”. The Extinctions . 2025年6月18日閲覧。

^ a b c 小坪遊、竹野内崇宏(著)、大牟田透(編)「北極圏の永久凍土に巨大な穴 温暖化で解けてメタン放出、温室効果が加速する懸念 」『朝日新聞グローブ 』、朝日新聞 、2022年10月4日、2025年6月17日閲覧 。

^ a b 杉浦奈実「400年前に絶滅したはずが… 自然取り戻すリワイルディングの現場 」『朝日新聞 』2025年7月18日。2025年7月19日閲覧。

^ Lisa Lock、Robert Egan (2025年6月13日). “How the disappearance of mastodons still threatens native South American forests ”. Phys.org バルセロナ自治大学 . 2025年6月17日閲覧。 ^ Marco Davoli、Sophie Monsarrat、Rasmus Østergaard Pedersen、Paolo Scussolini、Dirk Nikolaus Karger、Signe Normand、Jens-Christian Svenning (2023-11-17). Jacquelyn Gill. ed. “Megafauna diversity and functional declines in Europe from the Last Interglacial to the present”. Global Ecology and Biogeography (英語版 ) ジョン・ワイリー・アンド・サンズ ) 33 (1): 34-47. doi :10.1111/geb.13778 . ^ Skjold Alsted Søndergaard、Camilla Fløjgaard、Rasmus Ejrnæs、Jens-Christian Svenning (2025-02-05). “Shifting baselines and the forgotten giants: integrating megafauna into plant community ecology”. Oikos (英語版 ) ジョン・ワイリー・アンド・サンズ ) 2025 (5). doi :10.1111/oik.11134 . ^ a b Erick J. Lundgren、Daniel Ramp、John Rowan、Owen Middleton、Simon D. Schowanek、Oscar Sanisidro、Scott P. Carroll、Matt Davis、Christopher J. Sandom、Jens-Christian Svenning、Arian D. Wallach (2020-03-23). James A. Estes. ed. “Introduced herbivores restore Late Pleistocene ecological functions” (pdf). 米国科学アカデミー紀要 米国科学アカデミー ) 117 (14): 7871-7878. doi :10.1073/pnas.1915769117 .

^ a b Erick Lundgren (2024年2月1日). “Horses, camels and deer get a bad rap for razing plants – but our new research shows they're no worse than native animals ”. The Conversation

^ a b Arian Wallach、Chelsea Batavia、Danielle Celermajer、Daniel Ramp、Erick Lundgren、Esty Yanco (2019年11月28日). Jo Adetunji: “Non-native species should count in conservation – even in Australia ”. The Conversation

^ K. Annabelle Smith (2013年10月24日). “Why the Avocado Should Have Gone the Way of the Dodo ”. スミソニアン ^ “Возвращение бизона. Как продвигается реакклиматизация краснокнижного животного в Якутии” . Ykt.Ru . (2021年). オリジナル の2021年3月6日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20210306000525/https://news.ykt.ru/article/116895 2025年7月13日閲覧。 ^ a b Tristan Rapp (2022年12月10日). “First and Last Men Part I - Adam's Kindred ”. The Extinctions . 2025年6月18日閲覧。

^ Søren Bay Kruse Thomsen (2021年5月29日). “The Mysterious Origins of the Dromedary ”. The Extinctions . 2025年7月18日閲覧。 ^ “Rhinoceroses ”. フロリダ自然史博物館 (英語版 ) ^ Sara Novak (2022-11-07). “The Last Of North America’s Great Rhinos That Evolved 55 Million Years Ago” . ディスカバー . https://www.discovermagazine.com/planet-earth/the-last-of-north-americas-great-rhinos-that-evolved-55-million-years-ago 2025年1月24日閲覧。 . ^ a b Fordham, Damien A.; Brown, Stuart C.; Canteri, Elisabetta; Austin, Jeremy J.; Lomolino, Mark V.; Haythorne, Sean; Armstrong, Edward; Bocherens, Hervé et al. (2024-06-11). “52,000 years of woolly rhinoceros population dynamics reveal extinction mechanisms” (英語). Proceedings of the National Academy of Sciences 121 (24): e2316419121. Bibcode : 2024PNAS..12116419F . doi :10.1073/pnas.2316419121 . ISSN 0027-8424 . PMC 11181021 . PMID 38830089 . https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11181021/ .

^ a b c 半田直人、ルカ・パンドルフィ (2016-07-01). “Reassessment of the Middle Pleistocene Japanese rhinoceroses (Mammalia, Rhinocerotidae) and paleobiogeographic implications”. Paleontological Research (日本古生物学会 ・BioOne ) 20 (3): 247-260. doi :10.2517/2015PR034 . ISSN 1342-8144 .

^ Josh Hrala (2016年6月8日). “Here's Why There Are No Monkeys Native to North America ”. The Extinctions . 2025年6月18日閲覧。 ^ a b c Søren Bay Kruse Thomsen (2020年12月25日). “Islands - New Caledonia ”. The Extinctions . 2025年7月22日閲覧。

^ Miguel Pedrono、Andrinajoro R. Rakotoarivelo、Colleen Seymour、Grant Joseph (2024年2月4日). Jo Adetunji: “Madagascar: giant tortoises have returned 600 years after they were wiped out ”. The Conversation ^ 「更新世に生息した大ヘビの骨格 」『ナショナルジオグラフィック 』、ナショナル ジオグラフィック協会 、2025年7月18日閲覧 。 ^ Søren Bay Kruse Thomsen (2024年8月3日). “The Lesser Sundas Part 2: Timor and the Remaining Isles ”. The Extinctions . 2025年6月18日閲覧。 ^ Tristan Rapp (2021年3月4日). “Komodo dragons not only inhabited ancient Australia, but also mated with our sand monitors ”. オーストラリアンジオグラフィック (英語版 ) ^ フリンダース大学 (2024年6月4日). “Giant skull of Australian megafauna bird reveals a prehistoric 'giga-goose'” . https://phys.org/news/2024-06-giant-skull-australian-megafauna-bird.html 2025年7月22日閲覧。 ⚠ ^ Søren Bay Kruse Thomsen (2021年9月19日). “he Last Terror Birds: A review of Phorusrhacids and their Plio-Pleistocene occurrences ”. The Extinctions . 2025年7月18日閲覧。 ^ “特別展「氷河期展~人類が見た4万年前の世界~」 ”. TBSチケット(TBSテレビ ) (2025年). 2025年6月9日閲覧。 ^ a b 桑山龍、小沢智生「東シナ海より産出したアカシカ頭蓋化石:更新世におけるアカシカ(Cervus elaphus)の移動(演旨) 」『日本古生物学会年会講演予稿集』、日本古生物学会 ・地質文献データベース(地質調査総合センター )、1997年、67-67頁、2025年6月12日閲覧 。

^ a b c d 春成秀爾 「更新世末の大形獣の絶滅と人類 」『国立歴史民俗博物館研究報告』第90巻、国立歴史民俗博物館 、2001年3月30日、1-52頁、doi :10.15024/00000978 、ISSN 0286-7400 。

^ 長谷川善和 、奥村よほ子、立川裕康「栃木県葛生地域の石灰岩洞窟堆積物より産出した Bison 化石 」(PDF)『群馬県立自然史博物館研究報告 』第13号、群馬県立自然史博物館 、2009年2月5日、47-52頁、NDLJP :10229193 。 ^ 木村方一、2007年、『太古の北海道―化石博物館の楽しみ 改訂版』, 「第9章 そのほかの化石の紹介 - 3. 野牛(バイソン)の化石/八雲町郷土資料館 」、ISBN 978-4894534193 , 北海道新聞社

^ 近藤洋一、中尾賢一「鳴門海峡海底からスイギュウ化石の発見 」(PDF)『徳島県立博物館研究報告 』第31号、徳島 : 徳島県立博物館、2021年3月、1-6頁、CRID 1520853834654156160 、ISSN 09168001 、国立国会図書館書誌ID :031423510 。 ^ a b 仲谷英夫「日本産の更新世ウシ科化石 」(pdf)『化石研究会会誌』第19巻第2号、化石研究会、1987年3月、48-52頁、2025年6月12日閲覧 。

^ 樽野博幸、石田克、奥村潔「岐阜県熊石洞産の後期更新世のヒグマ、トラ、ナウマンゾウ、カズサジカ、カモシカ属の化石 」(pdf)『大阪市立自然史博物館研究報告』第72号、大阪市立自然史博物館 、2018年3月31日、81-151頁、2025年6月12日閲覧 。 ^ “長谷川善和氏(日本列島2000万年の進化史―とくに日本産哺乳類化石に関する研究) ”. 日本哺乳類学会 . 2025年6月12日閲覧。 ^ 後期更新世大型シカ類の動物考古学的研究 科学研究費助成事業、体系的番号:JP18K12567、2018-04-01 – 2023-03-31^ 薄井重雄、高橋啓一 、阿部勇治、松本みどり「冠状縫合を使った鮮新統-更新統産の三尖の角を持つシカ類の分類について 」『化石』第95巻、日本古生物学会 、2014年、7-17頁、CRID 1390001204437333504 、doi :10.14825/kaseki.95.0_7 、ISSN 00229202 。 ^ 松井章「遺跡出土の動物化石が語る人類文化 」(pdf)『化石研究会会誌』第30巻第1号、化石研究会、1997年、1-6頁、2025年6月9日閲覧 。 ^ 辻村千尋 (2013年7月1日). “小さな島が「自然エネルギー」で埋め尽くされようとしています。 ”. 日本自然保護協会 . 2025年6月9日閲覧。 ^ 麻柄一志「第6回 先史時代のヒトと自然 」(pdf)『富山市民大学 《立山黒部ジオパークを知る》』2021年11月17日、2025年6月9日閲覧 。 ^ 長谷川善和 、木村敏之、甲能直樹「日本産後期更新世の巨大狼化石 」(PDF)『群馬県立自然史博物館研究報告 』第24号、群馬県立自然史博物館 、2020年3月、1-13頁、CRID 1521136281181354624 、ISSN 13424092 。 ^ 春成秀爾 「[研究ノート] 『直良信夫コレクション目録』の訂正ほか 」『国立歴史民俗博物館研究報告』第206巻、国立歴史民俗博物館 、2017年3月、103-110頁、doi :10.15024/00002336 、ISSN 0286-7400 。 ^ a b 髙橋亮雄、池田忠広、真鍋真 、長谷川善和 「沖縄島の更新世港川人遺跡から発見された淡水生および陸生カメ類化石 」(pdf)『群馬県立自然史博物館研究報告』第22号、群馬県立自然史博物館 、2018年3月、51-58頁、ISSN 13424092 。

^ 佐野市葛生化石館 (2019年11月26日). “ミヤタハコガメ ”. 佐野市 . 2025年6月12日閲覧。^ 平山廉 「千葉県袖ケ浦市の下総層群清川層 (中期更新統) より産出したカメ類化石 (続報) 」(pdf)『千葉中央博自然誌研究報告』第11巻第1号、佐野市 、2010年5月、29-35頁、2025年6月12日閲覧 。 ^ a b c 平山廉 、高橋亮雄、薗田哲平「日本の新生代陸生カメ類(爬虫綱カメ目)について 」(pdf)『日本地球惑星科学連合 2011年度連合大会』BPT026-01、日本地球惑星科学連合 、2011年5月24日、2025年7月16日閲覧 。

^ a b c 春成秀爾 「[研究ノート]直良コレクションのサイ科化石 」『国立歴史民俗博物館研究報告』第243巻、国立歴史民俗博物館 、2023年3月31日、71-79頁、ISSN 0286-7400 。

^ a b 北川博道、半田直人「意外と多様な? 更新世の化石クマ相、栃木県葛生地域から産出した更新世サイ科 "Rhinoceros sp." の分類学的再検討 」(PDF)『日本古生物学会 2019年年会 講演予稿集』第24号、日本古生物学会 、2019年6月21日、22-23頁。

^ 樽野博幸「日本列島から産出した大型シカ化石についての新解釈とその意義 」(pdf)『大阪市立自然史博物館研究報告』第79号、大阪市立自然史博物館 、2025年3月31日、49-60頁、ISSN 0078-6675 。 ^ a b 稲田孝司 、河村善也「岡山県新見市足見で発見された中期更新世洞窟堆積物とその哺乳類化石群集」(pdf)『第四紀研究』第43巻第5号、日本第四紀学会 ・J-STAGE 、2004年10月1日、331-344頁、doi :10.4116/jaqua.43.331 。

^ a b 河村善也「日本の第四紀哺乳動物の生物地理 」(pdf)『哺乳類科学 』43・44、日本哺乳類学会 、1982年、99-130頁。

^ a b 河村善也、亀井節夫 、樽野博幸「日本の中・後期更新世の哺乳動物相」(PDF)『第四紀研究』第28巻第4号、日本第四紀学会 ・J-STAGE 、1989年11月、317-326頁、doi :10.4116/jaqua.28.317 。

^ 長谷川善和 、奥村よほ子、片柳岳巳、北川博通、田中源吾「栃木県佐野市出流原片柳石灰採石場産の狼と象化石 」(pdf)『群馬県立自然史博物館研究報告』第17巻、群馬県立自然史博物館 、2013年3月13日、61-70。 ^ 西村剛 、高井正成「神奈川県産コロブス化石の研究 」(pdf)、京都大学 、2011年、2025年7月16日閲覧 。 ^ 魚津埋没林博物館「ナウマンゾウとオオツノジカ 」(pdf)『うもれ木(魚津埋没林博物館広報誌) 』第41巻、魚津印刷株式会社、2014年7月7日、2025年6月9日閲覧 。 ^ Christopher Sandom、Søren Faurby、Brody Sandel、Jens-Christian Svenning (2014-07-22). B: Biological Sciences . “Global late Quaternary megafauna extinctions linked to humans, not climate change”. Proceedings of the Royal Society (英語版 ) 王立協会 ) 281 (1787). doi :10.1098/rspb.2013.3254 . ^ 丸山貴史 (2018年8月11日). “「○○に栄養をとられて絶滅しちゃいました」オオツノジカがせつない絶滅原因を語る ”. ダイヤモンド・オンライン

![ポール・シュルツ・マーティン(英語版)によって提唱された、メガファウナに種子散布などを依存していたがパートナーとなるメガファウナが絶滅している北米原産の果実(通称「進化の亡霊」)の例[4]。 アボカドも著名な例である[24]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ee/Anachronistic_fruit_North_America_by_Barlow.jpg/120px-Anachronistic_fruit_North_America_by_Barlow.jpg)

![国家プロジェクトとして行われている「更新世再野生化(英語版)」でも最も古い事例の一つおよび最も大規模な事例の一つでもあるロシア連邦・サハ共和国のシンリンバイソン(英語版)(ロシア語版)とジャコウウシのプロジェクト[25]。別のプロジェクトとして「更新世パーク(英語版)」も存在する[16]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/09/384_%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%91%D1%83%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA.jpg/250px-384_%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%91%D1%83%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA.jpg)

![オーストラリアには野生化(英語版)したヒトコブラクダ(英語版)を筆頭に多くの外来種が分布しているが、絶滅したオーストラリアの大型動物相と全く異なる動物相ながらも、オーストラリア大陸において決して一方的に有害ではなく生態系の重要な構成員である可能性が指摘されている[21][22][23]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/Wild_camel_I.jpg/250px-Wild_camel_I.jpg)

![各大陸や島々における大型動物相の大量絶滅の時期は異なり、「気候変動説」よりも「人類原因説」との合致性がより強い[5]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d4/Large_Mammals_Africa_Australia_NAmerica_Madagascar.svg/250px-Large_Mammals_Africa_Australia_NAmerica_Madagascar.svg.png)