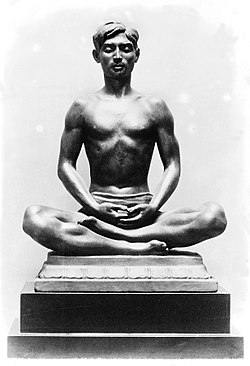

ヨーガ学派

ヨーガ学派(ヨーガがくは、梵: योगदर्शनम् Yoga-darśana)は、正統バラモン教(インド哲学)の一派で、ヨーガの実践により解脱を目指す。現代では六派哲学の1つに数えられる[1]。『ヨーガ・スートラ』を教典としている[2]。 概要厳密な二元論であり無神論または非神論のサーンキヤ学派の形而上学を骨子とし、同派の姉妹学派といわれるが、自在神(最高神)イーシュヴァラを認めるなど多くの点で異なる[2]。ヴィヤーサ(Vyasa、5 - 6世紀)の註釈書『ヨーガ・バーシャ』(バーシヤ、Yoga-bhashya)や、これに対するヴァーチャスパティ・ミシュラ(10世紀頃)の復注である『タットヴァ・ヴァイシャーラディー』には仏教やジャイナ教と共にサーンキヤ学派の影響が強くみられるが、ヨーガ学派は『ヨーガ・スートラ』だけでなく、これらの他にも数多く著された注釈類を含む[3]。特に『ヨーガ・バーシャ』は『ヨーガ・シャーストラ』と呼ばれ、『ヨーガ・スートラ』と同じくらい重んじられた[4][3]。 ヨーガ学派の自在神は、世界創造の最高神ではなく、ヨーガ行者が修行中に祈念する対象とされている。形而上学的な世界観を確立したサーンキヤ学派に対し、ヨーガ学派は「心の諸作用の止滅」を主目的とする救済技術を発達させ、これに伴う心の作用自体を探求して心の理論を精緻に整え、解脱に至る実践的な行法の体系を示した[3]。記憶や意識下の潜在印象(サンスカーラ、薫習、習気(じっけ))が煩悩を形成する原因になると考えられたため、心の作用だけでなく、潜在印象についてもかなり深い考察がなされている[3]。サーンキヤ・ヨーガの体系では、心は常に転変し、それに伴い潜在印象が生まれ続けると考えられ、修習と離欲を繰り返す、ある意味パラドキシカルな修行の階梯を上り、煩悩を断ち、潜在印象から煩悩が生じない境地を目指す[5]。こうした心の理論には仏教の影響が認められる。修行が進むと様々な超能力が自然と身につくと考えられたが、後世のハタ・ヨーガとは異なり、超能力の獲得自体は修行の目的ではない[6]。 師から直接指導を受けることが必要不可欠とされ、師の存在が非常に重視されるが、適当な師に巡り合えなかった場合、または、師の系譜をたどり無限遡及に陥らないよう、最初の師、師の中の師として自在神が必要とされたと思われる[7]。自在神の表象は聖音オームであり、これを復誦しながら自在神を祈念し、三昧の境地に至る[7]。 後期には一元論のヴェーダーンタ学派の影響が大きくなり、二元論のサーンキヤ学派・ヨーガ学派は変容または衰退し、後世にヨーガ学派やサーンキヤ学派を名乗った修行者たちの多くは、シヴァ神やヴィシュヌ神を信仰していたことが知られている[8]。 『ヨーガ・スートラ』は15世紀にはほとんど忘れ去られていたが、イギリス人インド学者のヘンリー・トーマス・コールブルック(1765年 - 1837年)の著作によってふたたび知られるようになった[9]。19世紀半ばには、インドの伝統的なヨーガの実践と『ヨーガ・スートラ』の体系のつながりはすでになくなっており、ヨーガ学派のヨーガ(古典ヨーガ)の体系について教えることのできるインド人の学者はいなかったといわれる[10]。イギリスに植民地化されていたインドが、欧米に自国の文化の価値を示そうとする試みの中で、ヨーガ学派の『ヨーガ・スートラ』は注目され、ヨーガの聖典とみなされるようになっていった。 脚注

参考文献

関連項目 |

Portal di Ensiklopedia Dunia