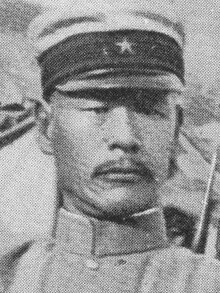

一戸兵衛

一戸 兵衛(いちのへ ひょうえ、安政2年6月20日(1855年8月2日) - 1931年(昭和6年)9月2日)は、日本陸軍の軍人。教育総監、軍事参議官、第1・第4・第17師団長を歴任し、軍を退いてからは学習院院長・明治神宮宮司・帝国在郷軍人会長等の公職に就く。官位は陸軍大将正二位勲一等功二級。 経歴弘前藩士一戸範貞の長男として生まれ、東奥義塾を経て1874年(明治7年)10月陸軍士官生徒として陸軍兵学寮に入り[1]、1876年(明治9年)3月陸軍少尉試補・歩兵第2連隊付を命ぜられる。1877年(明治10年)の西南戦争に出征し、負傷する。同年5月少尉に進級する。1878年(明治11年)2月歩兵第1連隊付に移り、1880年(明治13年)5月には中尉に進級し陸軍教導団小隊長を命ぜられる。1883年(明治16年)6月大尉に進み歩兵第8連隊中隊長、1885年(明治18年)5月歩兵第10旅団参謀、1887年(明治20年)11月の歩兵第12連隊付を経て1888年(明治21年)2月少佐に進級する。 1889年(明治22年)3月広島鎮台歩兵第11連隊大隊長に移り、1894年(明治27年)6月から日清戦争に出征する。同年中に中佐に進級し第5師団副官を命ぜられる。1895年(明治28年)3月歩兵第21連隊長に就任し、同年7月戦役から帰還する。同8月再び第5師団副官に就き、11月には留守第4師団参謀長に移る。1896年(明治29年)10月の中部都督部参謀を経て1897年(明治30年)10月、陸軍大佐に任ぜられ近衛歩兵第4連隊長を拝命する。翌年茨木惟昭中将が師団長を務める第6師団参謀長に就任。 1901年(明治34年)5月陸軍少将に進級し歩兵第6旅団長を命ぜられる。1904年(明治37年)6月から日露戦争に出征し、この時の戦功から個人感状を受ける。1905年(明治38年)3月から第3軍参謀長に移り、1906年(明治39年)1月帰還する。戦後第1師団司令部付・歩兵第1旅団長を経て1907年(明治40年)11月陸軍中将に任官され、第17師団長を親補される。1911年(明治44年)9月第4師団長、1912年(大正元年)12月第1師団長に移る。1915年(大正4年)2月軍事参議官に就任し枢機を預かり、同年8月陸軍大将進級、同12月陸軍三長官の一角教育総監に就任する。1919年(大正8年)8月再び軍事参議官に就き、翌年6月後備役編入となる。 現役を退いてからは1920年(大正9年)5月から1922年(大正11年)11月まで学習院長を務め、1924年(大正13年)8月には明治神宮宮司に就任する。1926年(大正15年)2月から帝国在郷軍人会会長も兼ねた。後には紘弘会会長も務めた。 1926年(大正15年)10月23日の神宮球場竣功式(摂政宮と閑院宮臨席)で始球式のピッチングを行った[2][3]。 日清戦争出兵日清戦争では先遣隊として福島安正、上原勇作とともに朝鮮半島に渡海する。航海中、大時化のため大隊は船酔いで皆死んだような状態であった。第5師団の元同僚で友人である上原に「こんな風で戦は出来るか」と散々悪口を言われると、一戸は奮起して起き上がり、顔面蒼白のまま軍刀を杖代わりにして艦内を巡視して部下を激励した。しかし船室に戻ると一気に嘔吐したと上原は述懐している。 朝鮮公使から上陸するなと要請されて京城への入城も拒否されるも、上原らと共謀して海軍陸戦隊と入れ替わることで入城することに成功する。京城までの道のりは険しく先遣隊は極度に消耗していた。しかし、陸戦隊よりもはるかに規模が大きかったこともあり、袁世凱は京城から退くことになる。 旅順での勇戦彼の武名を一躍世に知らしめたのが日露戦争での旅順攻囲戦である。歩兵第6旅団長として参加した彼は第一次総攻撃では盤竜山東西堡塁を攻撃し配下の大内守静歩兵第7連隊長が戦死する程の死闘となるも占領に成功。日本軍で唯一目標の占領に成功した。 続く第二次総攻撃でも無名の1保塁(日本側呼称「P保塁」)を占領する武功を挙げその功によりこの保塁は「一戸保塁」と呼ばれるようになった。 なお、一戸は上級司令部である第三軍司令部の作戦指導に対して当初は懐疑的だったそうである。しかし、奉天会戦後に第三軍参謀長となり、当時の作戦日誌を読み返した結果、当時の司令部の作戦指導は妥当であったと得心した、と戦後に述懐している[4]。 栄典・授章・授賞

親族

伝記

関連項目脚注

参考文献

外部リンク

|

|||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia