三硫化二ヒ素

別称

Arsenic(III) sulfide

識別情報

ChemSpider

ECHA InfoCard 100.013.744

EC番号

RTECS number

UNII

InChI=1S/As4S6/c5-1-6-3-8-2(5)9-4(7-1)10-3

Key: OUFDYFBZNDIAPD-UHFFFAOYSA-N

InChI=1/As4S6/c5-1-6-3-8-2(5)9-4(7-1)10-3

Key: OUFDYFBZNDIAPD-UHFFFAOYAM

S1[As]3S[As]2S[As](S[As]1S2)S3

特性

化学式

As2 S3

モル質量

246.04 g mol−1

精密質量

245.759404904 g mol-1

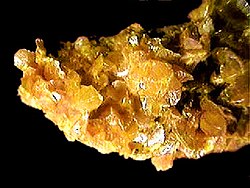

外観

橙色結晶

密度

3.43 g cm-3

融点

310 °C , 583 K, 590 °F

沸点

707 °C , 980 K, 1305 °F

構造

P21 /n (No. 11)

a = 1147.5(5) pm, b = 957.7(4) pm, c = 425.6(2) pm

α = 90°, β = 90.68(8)°, γ = 90°

pyramidal (As)

危険性

GHS 表示

Danger

H300 , H331 , H400 , H411

NFPA 704

NIOSH

0.01 mg m−3 TWA (as As)

関連する物質

その他の陰イオン

三酸化二ヒ素 三セレン化二ヒ素

その他の陽イオン

三硫化リン 三硫化アンチモン 三硫化ビスマス

関連物質

四硫化四ヒ素

特記なき場合、データは常温 (25 °C )・常圧 (100 kPa) におけるものである。

三硫化二ヒ素 (Arsenic trisulfide)は、As2 S3 という化学式 で表される無機化合物 である。雄黄 として知られる明るい黄色の固体で、色素 として用いられ、またヒ素化合物の分析に用いられる。カルコゲン化物 であり、P型半導体 としての性質を持ち、光に誘導されて相変化 する性質を持つ。その他のヒ素 の硫化物 には、橙赤色でやはり鉱物に含まれる鶏冠石 As4 S4 がある。

三硫化二ヒ素は、結晶 とアモルファス のどちらの形態も取り、このどちらもヒ素中心が硫黄中心と結合する三角錐形 の構造である。硫黄中心は、2つのヒ素原子と二重配位する。結晶では、しわのよったシート構造となる[ 4] ファンデルワールス力 である。結晶構造のものは、地質試料の中で見られる。アモルファスは、層構造は持たないが、交差結合がより多い。

アモルファスの三硫化二ヒ素は、390℃の温度で元素を融合させることによって得られる。反応融解物を急速冷却することで、結合が乱雑になり、ガラスとなる。この反応は、次の化学反応式によって表される。

2

As

+

3

S

⟶

As

2

S

3

{\displaystyle {\ce {2As\ + 3S -> As2S3}}}

真空中で加熱すると、重合した三硫化二ヒ素は「ひび割れ」て、分子状の六硫化四ヒ素 等を含む混合物となる[ 5] [ 6] 六酸化四リン や六酸化四ヒ素 でも見られるアダマンタン の配置を取る。この物質のフィルムが熱(焼きなまし [ 7] [ 8] [ 9]

2

n

(

As

2

S

3

)

n

⇄

As

4

S

6

{\displaystyle {\ce {{\frac {2}{n}}(As2S3)n\ \rightleftarrows \ As4S6}}}

ヒ素イオンを含む水溶液を硫化水素 で処理することで、三硫化二ヒ素が形成される。かつては、この反応で三硫化二ヒ素を沈殿させ、定量することでヒ素を分析した。三硫化二ヒ素は、6Mの塩酸 中でも沈殿する。三硫化二ヒ素は溶解度が非常に低いため、毒性はない。三硫化二ヒ素は、硫化物イオン を含む水溶液で処理することで、特徴的に溶解する。溶解したヒ素は、三角錐形の三価陰イオン

AsS

3

3

−

{\displaystyle {\ce {AsS3^3-}}}

As

2

S

3

+

6

NaSH

⟶

2

AsS

3

3

−

+

3

H

2

S

{\displaystyle {\ce {As2S3\ + 6NaSH -> 2AsS3^{3-}\ + 3H2S}}}

三硫化二ヒ素は、仮想上のチオ亜ヒ酸

As

(

SH

)

3

{\displaystyle {\ce {As(SH)3}}}

無水物 である。多硫化物 イオンで処理することで三硫化二ヒ素は溶解し、S-S結合とAs-S結合を含む多種類の物質を生成する。そのうちの1つは

S

7

As

−

S

?

{\displaystyle {\ce {S7As-S^{?}}}}

AsS

3

3

−

{\displaystyle {\ce {AsS3^{3-}}}}

AsO

3

3

−

{\displaystyle {\ce {AsO3^{3-}}}}

[ 10]

三硫化二ヒ素を空気中で「あぶる」と、揮発性のある毒性誘導体を生成する。この変換は、重金属鉱石 を精錬する際の有害物質を生成する過程の1つである。

2

As

2

S

3

+

9

O

2

⟶

As

4

O

6

+

6

SO

2

{\displaystyle {\ce {2As2S3\ + 9O2 -> As4O6\ + 6SO2}}}

有機フォトレジスト と比べ、2.45という高い屈折率 と大きなヌープ硬度 を持つことから、フォトニック結晶 としての用途が研究されている。3次元DLW等のレーザーパターニングの技術と化学ウェットエッチング技術の進歩によって、3次元ナノ構造製作のためのフォトレジストとして用いることができるようになった[ 11] [ 12]

三硫化二ヒ素は、1970年代初めから、水性エッチング液を用いた高分解能フォトレジストとしての用途が研究されてきた[ 13] [ 14]

三硫化二ヒ素と四硫化四ヒ素は、急性前骨髄球性白血病 の治療薬として研究が行われている[ 15]

アモルファスの三硫化二ヒ素は、赤外線光学のためのカルコゲン化ガラスとして用いられる。620nmから11μmの波長を透過させる。三硫化二ヒ素ガラスは結晶性三硫化二ヒ素よりも耐酸化性に優れ、毒性は非常に低い[ 16]

古代エジプト人は、天然や合成の雄黄を芸術や化粧の色素として用いていたと言われている。

三硫化二ヒ素は、なめし剤としても用いられる。かつてはインディゴ とともに、織物に暗い青色を付けるために用いられた青鉛筆の製造に用いられていた。

三硫化二ヒ素の沈殿は、ヒ素還元細菌の存在の試験に用いられる[ 17]

三硫化二ヒ素は、不溶性のため毒性は低い。古い試料は、溶解度が高くそれ故毒性も高い酸化ヒ素をかなりの量含むことがある。

雄黄は、しばしば鶏冠石等の他の硫化ヒ素とともに、火山 環境で見られる。他の硫化物、硫酸塩鉱物とともに低温の熱水鉱脈 で見られることもある。

^ Mullen, D. J. E.; Nowacki, W (1972), “Refinement of the crystal structures of realgar, AsS and orpiment, As2 S3 ” , Z. Kristallogr. 136 : 48–65, https://rruff.geo.arizona.edu/doclib/zk/vol136/ZK136_48.pdf ^ Index no. 033-002-00-5 of Annex VI, Part 3, to Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 . OJEU L353, 31.12.2008, pp 1–1355 at p 427.

^ Template:29CFR1910.1018 . Template:PGCH-ref .^ Wells, A.F. (1984). Structural Inorganic Chemistry, Oxford: Clarendon Press. ISBN 0-19-855370-6 .

^ Martin, T. P. Solid State Commun. 1983, 47, 2, pp 111.

^ Hammam, M. Santiago, J.J. Solid State Commun. 1986, 59, 11, 725.

^ Street, R.A., Nemanich, R.J., Connell, G.A.N. Phys. Rev. B, 1978, 18, 12, pp 6915.

^ Zoubir, A.; Richardson, M.; Rivero, C.; Schulte, A.; Lopez, C.; Richardson, K. Opt. Lett. 2004, 29, 7, 748.

^ Nordman, O., Nordman, N., Peyghambarian, N. J. Appl. Phys. 1998, 84, 11, pp 6055.

^ Holleman, A. F.; Wiberg, E. "Inorganic Chemistry" Academic Press: San Diego, 2001. ISBN 0-12-352651-5 .

^ Wong, S.; Deubel, M.; Pérez-Willard, F.; John, S.; Ozin, G. A.; Wegener, M.; von Freymann, G. Adv. Mater. 2006, 18, pp 265 - 269.

^ Wong S.; Thiel, M.; Brodersen, P.; Fenske, D.; Ozin, G. A.; Wegener, M.; von Freymann, G. Chem. Mater. 2007, volume 19, pp 4213-4221.

^ Stoycheva, R; Simidchieva, P.; Buroff, A. J. Non-Cryst. Solids 1987, volume 90, pp 541.

^ Zenkin, S. A.; Mamedov, S. B.; Mikhailov, M. D.; Turkina, E. Yu.; Yusupov, I. Yu. Glass Phys. Chem. 1997, 5, pp 393-399.

^ D.-P. Lu, J.-Y. Qiu, B. Jiang, Q. Wang, K.-Y. Liu, Y.-R. Liu, S.-S. Chen "Tetra-arsenic tetra-sulfide for the treatment of acute promyelocytic leukemia: a pilot report" Blood 2002, Volume 99, pp. 3136-3143.

^ Material Safety Data Sheet Archived 2007年10月7日, at the Wayback Machine .^ Linping Kuai, Arjun A. Nair, and Martin F. Polz "Rapid and Simple Method for the Most-Probable-Number Estimation of Arsenic-Reducing Bacteria" Appl Environ Microbiol. 2001, vol. 67, 3168–3173. doi :10.1128/AEM.67.7.3168-3173.2001 .