д»»еӨ©е Ӯй–ӢзҷәжҠҖиЎ“йғЁ

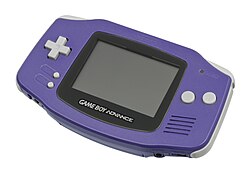

д»»еӨ©е Ӯй–ӢзҷәжҠҖиЎ“йғЁпјҲгҒ«гӮ“гҒҰгӮ“гҒ©гҒҶгҒӢгҒ„гҒҜгҒӨгҒҺгҒҳгӮ…гҒӨгҒ¶гҖҒиӢұ: Nintendo Research & Engineering DepartmentгҖҒREDпјүгҒҜгҖҒд»»еӨ©е ӮгҒ®дёҖйғЁй–ҖгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒжҗәеёҜеһӢгӮІгғјгғ ж©ҹгҒҠгӮҲгҒігҒқгӮҢгҒ«й–ўйҖЈгҒҷгӮӢе‘Ёиҫәж©ҹеҷЁгҒ®й–ӢзҷәгӮ’жӢ…еҪ“гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ1996е№ҙгҒ«иЁӯз«ӢгҒ•гӮҢгҖҒ2012е№ҙгҒ«и§Јж•ЈгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®йғЁй–ҖгҒҜд»»еӨ©е ӮгҒ®иЈҪйҖ йғЁй–ҖгҒ®дёӢгҒ«гҒӮгӮҠгҖҒеІЎз”°жҷәгҒҢзҺҮгҒ„гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ1996е№ҙгҖҒд»»еӨ©е Ӯй–Ӣзҷә第дёҖйғЁпјҲR&D1пјүгҒ®гӮјгғҚгғ©гғ«гғһгғҚгғјгӮёгғЈгғјгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҖҺгӮІгғјгғ &гӮҰгӮӘгғғгғҒгҖҸгӮ„гҖҺгӮІгғјгғ гғңгғјгӮӨгҖҸгҒ®з”ҹгҒҝгҒ®иҰӘгҒ§гҒӮгӮӢжЁӘдә•и»Қе№ігҒҢд»»еӨ©е ӮгӮ’йҖҖзӨҫгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰиЁӯз«ӢгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮйғЁй–ҖгҒ®гғЎгғігғҗгғјгҒ®еӨҡгҒҸгҒҜгҖҒй–Ӣзҷә第дёҖйғЁгҒ®гғҸгғјгғүгӮҰгӮ§гӮўжҠҖиЎ“иҖ…гҒҢдёӯеҝғгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ гҒ“гҒ®йғЁй–ҖгҒҜгҖҒгӮІгғјгғ гғңгғјгӮӨгӮ«гғ©гғјгҖҒгӮІгғјгғ гғңгғјгӮӨгӮўгғүгғҗгғігӮ№гҖҒгғӢгғігғҶгғігғүгғјDSгҖҒгғӢгғігғҶгғігғүгғј3DSгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹд»»еӨ©е ӮгҒ®гғҷгӮ№гғҲгӮ»гғ©гғјжҗәеёҜеһӢгӮІгғјгғ ж©ҹгҒ®ж•°гҖ…гӮ’з”ҹгҒҝеҮәгҒ—гҒҹгҖӮ2012е№ҙеҲқй ӯгҒ«еІЎз”°гҒҢйҖҖд»»гҒ—гҒҹеҫҢгҖҒйғЁй–ҖгҒҜд»»еӨ©е ӮзөұеҗҲй–Ӣзҷәжң¬йғЁгҒ«зөұеҗҲгҒ•гӮҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠд»»еӨ©е ӮгҒ®жҗәеёҜж©ҹгҒЁжҚ®зҪ®ж©ҹгҒ®й–ӢзҷәгғҒгғјгғ гҒҢдәӢе®ҹдёҠдёҖжң¬еҢ–гҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ жӯҙеҸІиғҢжҷҜ1996е№ҙгҖҒд»»еӨ©е ӮеҲқгҒ®гғҗгғјгғҒгғЈгғ«гғ»гғӘгӮўгғӘгғҶгӮЈгғҳгғғгғүгӮ»гғғгғҲгҒ§гҒӮгӮӢгғҗгғјгғҒгғЈгғ«гғңгғјгӮӨгҒҢе•ҶжҘӯзҡ„гҒ«еӨұж•—гҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгӮ’еҸ—гҒ‘гҖҒгҒқгҒ®й–ӢзҷәгӮ’жӢ…еҪ“гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹд»»еӨ©е Ӯй–Ӣзҷә第дёҖйғЁпјҲR&D1пјүгӮјгғҚгғ©гғ«гғһгғҚгғјгӮёгғЈгғјгҒ®жЁӘдә•и»Қе№ігҒҢд»»еӨ©е ӮгӮ’йҖҖзӨҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒд»»еӨ©е ӮгҒ®дјқзөұзҡ„гҒӘжҗәеёҜеһӢгӮІгғјгғ ж©ҹгҒҠгӮҲгҒігӮІгғјгғ й–ӢзҷәйғЁй–ҖгҒҜжҢҮе°ҺиҖ…гӮ’еӨұгҒҶгҒ“гҒЁгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®зҠ¶жіҒгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҖҒеҪ“жҷӮгҒ®зӨҫй•·еұұеҶ…жәҘгҒҜгғҸгғјгғүгӮҰгӮ§гӮўй–ӢзҷәгғҒгғјгғ гӮ’ж–°гҒҹгҒӘй–ӢзҷәйғЁй–ҖгҖҢд»»еӨ©е Ӯй–ӢзҷәжҠҖиЎ“йғЁгҖҚгҒЁгҒ—гҒҰеҲҶйӣўгҒ—гҖҒеІЎз”°жҷәгӮ’гӮјгғҚгғ©гғ«гғһгғҚгғјгӮёгғЈгғјгҒ«д»»е‘ҪгҒ—гҒҹгҖӮдёҖж–№гҖҒгӮҪгғ•гғҲгӮҰгӮ§гӮўй–ӢзҷәгғҒгғјгғ гҒҜеј•гҒҚз¶ҡгҒҚй–Ӣзҷә第дёҖйғЁгҒ«ж®ӢгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®ж–°йғЁй–ҖгҒҜгҖҒгӮІгғјгғ гғңгғјгӮӨгҒ®еҫҢз¶ҷж©ҹй–ӢзҷәгӮ’еҗ«гӮҖгҖҒгҒқгҒ®дјқзөұгӮ’еҸ—гҒ‘з¶ҷгҒҗеҪ№еүІгӮ’жӢ…гҒҶгҒ“гҒЁгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹ[1]гҖӮ иЁӯз«ӢгҒЁгӮІгғјгғ гғңгғјгӮӨгӮ«гғ©гғјпјҲ1996е№ҙ-2001е№ҙпјү гӮІгғјгғ гғңгғјгӮӨгҒҠгӮҲгҒігҒқгҒ®гғҗгғјгӮёгғ§гғігҒҜгғўгғҺгӮҜгғӯж¶Іжҷ¶гҒ гҒЈгҒҹгҒҢгҖҒеүҚиә«гҒ®д»»еӨ©е Ӯй–Ӣзҷә第дёҖйғЁгҒ§гҒҜ1992е№ҙгҒ®жҷӮзӮ№гҒ§ж—ўгҒ«гӮ«гғ©гғјгғҮгӮЈгӮ№гғ—гғ¬гӮӨгҒ®е®ҹйЁ“гҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—еҪ“жҷӮгҒ®гӮ«гғ©гғјгғҮгӮЈгӮ№гғ—гғ¬гӮӨгҒҜгғҗгғғгӮҜгғ©гӮӨгғҲгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҖҒжң¬дҪ“гӮөгӮӨгӮәгҒҢеӨ§гҒҚгҒҸгҒӘгӮҠгҖҒйӣ»жұ еҜҝе‘ҪгҒҢжҘөз«ҜгҒ«зҹӯгҒҸпјҲзҙ„1жҷӮй–“пјүгҖҒгҒ•гӮүгҒ«иЈҪйҖ гӮігӮ№гғҲгӮӮй«ҳгҒӢгҒЈгҒҹгҒҹгӮҒгҖҒгғ—гғӯгӮёгӮ§гӮҜгғҲгҒҜжңҖзөӮзҡ„гҒ«дёӯжӯўгҒ•гӮҢгҒҹ[2][3][4][5]гҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒ1997е№ҙ10жңҲгҖҒеІЎз”°гҒҜгӮ«гғ©гғјгғҮгӮЈгӮ№гғ—гғ¬гӮӨгҒҢе®үдҫЎгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒгғҗгғғгӮҜгғ©гӮӨгғҲдёҚиҰҒгҒ§гӮӮдҪҝз”ЁгҒ§гҒҚгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«ж°—гҒҘгҒ„гҒҹгҖӮгҒ“гҒҶгҒ—гҒҰ5е№ҙй–“гҒ®и©ҰдҪңеӨұж•—гӮ’зөҢгҒҰгҖҒгӮІгғјгғ гғңгғјгӮӨгӮ«гғ©гғјгҒҢиӘ•з”ҹгҒ—гҒҹгҖӮж—ўеӯҳгҒ®и©ҰдҪңж©ҹгӮ’жҙ»з”ЁгҒ—гҒҹгҒҹгӮҒгҖҒй–Ӣзҷәжңҹй–“гҒҜйҖҡеёё2е№ҙгҒӢгӮү3е№ҙгҒӢгҒӢгӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҖҒзҙ„10гҒӢжңҲгҒ§жёҲгӮ“гҒ гҖӮеІЎз”°гҒҠгӮҲгҒід»»еӨ©е ӮгҒҜжң¬жқҘгҒӘгӮүж–°иҰҸгӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ’дёҖгҒӢгӮүиЁӯиЁҲгҒ—гҒҹгҒӢгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒгӮІгғјгғ гғңгғјгӮӨгӮ«гғ©гғјгҒҜж—ўеӯҳгғ©гӮӨгғ–гғ©гғӘгҒ®1600жң¬д»ҘдёҠгҒ®гӮҪгғ•гғҲгҒЁдә’жҸӣжҖ§гӮ’жҢҒгҒҹгҒӣгӮӢйҒёжҠһгҒҢгҒӘгҒ•гӮҢгҒҹ[5]гҖӮ гӮІгғјгғ гғңгғјгӮӨгӮ«гғ©гғјгҒ®зҷәеЈІзӣҙеҫҢгҖҒгғҒгғјгғ гҒҜеҲқгӮҒгҒҰгӮҝгғғгғҒгӮ№гӮҜгғӘгғјгғігҒ®е®ҹйЁ“гӮӮиЎҢгҒЈгҒҹгҖӮжЎ‘еҺҹжӯЈдәәгҒҢгғӘгғјгғҖгғјгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒгӮІгғјгғ гғңгғјгӮӨгӮ«гғ©гғјгҒ®гғҮгӮЈгӮ№гғ—гғ¬гӮӨгҒ«иЈ…зқҖгҒ—гӮҝгғғгғҒж“ҚдҪңгӮ’еҸҜиғҪгҒ«гҒҷгӮӢгӮўгӮҝгғғгғҒгғЎгғігғҲгҒ®й–Ӣзҷәгғ—гғӯгӮёгӮ§гӮҜгғҲгҒҢйҖІгӮҒгӮүгӮҢгҒҹгҖӮд»»еӨ©е Ӯжғ…е ұй–Ӣзҷәжң¬йғЁпјҲEADпјүгӮјгғҚгғ©гғ«гғһгғҚгғјгӮёгғЈгғјгҒ§гҒӮгӮҠгӮІгғјгғ гғҮгӮ¶гӮӨгғҠгғјгҒ®е®®жң¬иҢӮгҒҜгҒ“гҒ®ж§ӢжғігӮ’и©•дҫЎгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгғҗгғғгӮҜгғ©гӮӨгғҲйқһжҗӯијүгҒ§з”»йқўгҒҢжҡ—гҒҸгҒӘгӮҠгҒҷгҒҺгӮӢгҒӘгҒ©гҒ®зҗҶз”ұгҒӢгӮүгҖҒд»»еӨ©е ӮгҒ®зӨҫеҶ…гҒ§гҒҜгҒӮгҒҫгӮҠж”ҜжҢҒгҒ•гӮҢгҒҡгҖҒжңҖзөӮзҡ„гҒ«дёӯжӯўгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹ[2][3]гҖӮ гӮІгғјгғ гғңгғјгӮӨгӮўгғүгғҗгғігӮ№пјҲ1999е№ҙ-2005е№ҙпјү зҙ„2е№ҙгҒ«гӮҸгҒҹгӮӢй–Ӣзҷәжңҹй–“гӮ’зөҢгҒҰгҖҒйғЁй–ҖгҒҜ2001е№ҙгҒ«гӮІгғјгғ гғңгғјгӮӨгӮ«гғ©гғјгҒ®еҫҢз¶ҷж©ҹгҒ§гҒӮгӮӢгӮІгғјгғ гғңгғјгӮӨгӮўгғүгғҗгғігӮ№гӮ’зҷәеЈІгҒ—гҒҹ[6]гҖӮй–ӢзҷәгғҒгғјгғ гҒҢж–°еһӢж©ҹгҒ®иЁӯиЁҲгҒ§жңҖеҲқгҒ«иЎҢгҒЈгҒҹгҒ®гҒҜгҖҒдёӯеӨ®еҮҰзҗҶиЈ…зҪ®пјҲCPUпјүгҒҠгӮҲгҒігғҮгӮЈгӮ№гғ—гғ¬гӮӨи§ЈеғҸеәҰгҒ®жұәе®ҡгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜжң¬дҪ“гӮөгӮӨгӮәгҒ«гӮӮзӣҙзөҗгҒҷгӮӢиҰҒзҙ гҒ гҒЈгҒҹгҖӮCPUгҒ®иЁӯиЁҲгҒ«гҒҜ1е№ҙд»ҘдёҠгӮ’иҰҒгҒ—гҖҒгҒқгҒ®жңҖеӨ§гҒ®зҗҶз”ұгҒҜд»»еӨ©е ӮгӮ„еӨ–йғЁй–ӢзҷәдјҡзӨҫгҒӢгӮүгҒ®гғӘгӮҜгӮЁгӮ№гғҲгҒ§зү№е®ҡж©ҹиғҪгӮ’еҮҰзҗҶиЈ…зҪ®еҒҙгҒ§е®ҹиЈ…гҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒҹгӮҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮдҫӢгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгӮ№гғјгғ‘гғјгғ•гӮЎгғҹгӮігғігҒ§еҲқгӮҒгҒҰжҺЎз”ЁгҒ•гӮҢгҒҹLгғ»RгғңгӮҝгғігҒ®иҝҪеҠ иҰҒжңӣгҒҢгҒӮгҒ’гӮүгӮҢгӮӢгҖӮгҒ„гҒҡгӮҢгҒ«гҒӣгӮҲгҖҒй–Ӣзҷәжңҹй–“гӮ’йҖҡгҒ—гҒҰCPUгҒ®еӨ§иҰҸжЁЎгҒӘеҶҚиЁӯиЁҲгҒҜдёҖеәҰгҒ—гҒӢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖӮгғҮгӮЈгӮ№гғ—гғ¬гӮӨгҒ®гӮўгӮ№гғҡгӮҜгғҲжҜ”гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒ家еәӯз”ЁгӮІгғјгғ ж©ҹгҒӢгӮүгҒ®з§»жӨҚгӮ’е®№жҳ“гҒ«гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒеҪ“жҷӮгҒ®гғҶгғ¬гғ“гҒ§дёҖиҲ¬зҡ„гҒ гҒЈгҒҹгғҜгӮӨгғүгӮ№гӮҜгғӘгғјгғігӮ’жҺЎз”ЁгҒ—гҒҹгҖӮеӨ–иҰігғҮгӮ¶гӮӨгғігҒҜеҫ“жқҘж©ҹгҒӢгӮүеӨ§гҒҚгҒҸеӨүжӣҙгҒ•гӮҢгҖҒжЁӘй•·пјҲж°ҙе№іпјүеһӢгҒ®зӯҗдҪ“гҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮзёҰеһӢгӮӮи©ҰдҪңгҒ•гӮҢгҒҹгҒҢгҖҒжң¬дҪ“гҒҢеӨ§гҒҚгҒҸгҒӘгӮҠгҒҷгҒҺгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶзҗҶз”ұгҒ§еҚҙдёӢгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮзҙ жқҗйқўгҒ§гҒҜеүҚж©ҹзЁ®гҒЁеӨ§гҒҚгҒӘйҒ•гҒ„гҒҜгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒйӣ»жұ гӮ’жң¬дҪ“дёӯеӨ®гҒ«й…ҚзҪ®гҒҷгӮӢгҒӘгҒ©еҶ…йғЁиЁӯиЁҲгӮ’жңҖйҒ©еҢ–гҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒе®ҹйҡӣгҒ«гҒҜгӮҲгӮҠи»ҪйҮҸгҒ§гӮігғігғ‘гӮҜгғҲгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢ[7]гҖӮ жЎ‘еҺҹжӯЈдәәгҒҜгҖҒгӮІгғјгғ гғңгғјгӮӨгӮ«гғ©гғјз”ЁгҒ«й–ӢзҷәгҒ•гӮҢгҒҹгӮҝгғғгғҒгӮ№гӮҜгғӘгғјгғігӮўгӮҝгғғгғҒгғЎгғігғҲгӮ’гӮІгғјгғ гғңгғјгӮӨгӮўгғүгғҗгғігӮ№SPгҒ«гӮӮи©ҰгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒзөҗжһңгҒҜеүҚеӣһгҒЁеҗҢгҒҳгҒҸдёӯжӯўгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹ[3]гҖӮ

гғӢгғігғҶгғігғүгғјDSгӮ·гғӘгғјгӮәпјҲ2005е№ҙ-2010е№ҙпјү гӮІгғјгғ гғңгғјгӮӨгӮўгғүгғҗгғігӮ№SPгҒ®зҷәеЈІзӣҙеҫҢгҖҒйғЁй–ҖгҒҜгӮІгғјгғ гғңгғјгӮӨгғ•гӮЎгғҹгғӘгғјгҒ®ж–°гӮ·гӮ№гғҶгғ гҖҢIrisпјҲгӮўгӮӨгғӘгӮ№пјүгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгӮігғјгғүгғҚгғјгғ гҒ®гӮӮгҒЁгҒ§й–ӢзҷәгӮ’й–Ӣе§ӢгҒ—гҒҹгҖӮгғ—гғӯгӮёгӮ§гӮҜгғҲгҒҜй ҶиӘҝгҒ«йҖІгӮ“гҒ§гҒ„гҒҹгҒҢгҖҒзӘҒеҰӮдёӯжӯўгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮеҪ“жҷӮгҒ®зӨҫй•·гҒ§гҒӮгӮӢеІ©з”°иҒЎгҒҜгҖҒеүҚзӨҫй•·гҒ®еұұеҶ…жәҘгҒӢгӮүгҖҢж¬ЎгҒ®жҗәеёҜеһӢж©ҹгҒ«гҒҜгӮІгғјгғ &гӮҰгӮӘгғғгғҒгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«2з”»йқўгӮ’жҺЎз”ЁгҒӣгӮҲгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиҰҒжңӣгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹгҖӮгғҒгғјгғ гӮӮеІ©з”°иҮӘиә«гӮӮгҒ“гҒ®жЎҲгҒ«еҸҚеҜҫгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒеІ©з”°гҒҜеұұеҶ…гҒ®жҸҗжЎҲгӮ’еҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢгҖҒиЁҲз”»гӮ’йҖІгӮҒгӮӢгӮҲгҒҶжҢҮзӨәгҒ—гҒҹгҖӮ2017е№ҙгҒ®гӮӨгғігӮҝгғ“гғҘгғјгҒ§еІЎз”°гҒҜгҖҒгҖҢгӮІгғјгғ гғңгғјгӮӨгӮўгғүгғҗгғігӮ№гҒ®зӣҙжҺҘзҡ„гҒӘеҫҢз¶ҷж©ҹгӮ’жҺЁгҒ—йҖІгӮҒгӮӢгҒ®гҒҜй–“йҒ•гҒ„гҒ гҒЈгҒҹгҒЁд»ҠгҒ§гҒҜжҖқгҒҶгҒ—гҖҒеІ©з”°гҒҢеұұеҶ…гҒ®ж„ҸиҰӢгӮ’е°ҠйҮҚгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгӮ’иүҜгҒӢгҒЈгҒҹгҒЁжҖқгҒҶгҖҚгҒЁиӘһгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢ[8]гҖӮ 2006е№ҙжң«гҖҒйғЁй–ҖгҒҜDSгӮ·гғӘгғјгӮәгҒ®3ж©ҹзЁ®зӣ®гҒЁгҒӘгӮӢж–°гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®й–ӢзҷәгӮ’й–Ӣе§ӢгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®гғ—гғӯгӮёгӮ§гӮҜгғҲгҒҜжЎ‘еҺҹжӯЈдәәгҒҢгғҮгӮЈгғ¬гӮҜгӮҝгғјгӮ’еӢҷгӮҒгҖҒеҫҢгҒ«гғӢгғігғҶгғігғүгғјDSiгҒЁгҒ—гҒҰзҷәеЈІгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮеҪ“еҲқгҒҜгҖҢDSгҒ®гғӘгғ“гӮёгғ§гғігҒ«гҒЁгҒ©гӮҒгӮӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶеҲ¶зҙ„гҒ®дёӯгҒ§гҖҒгҒ©гҒҶйқ©ж–°гӮ’еҠ гҒҲгӮӢгҒӢеҲӨж–ӯгҒ«иӢҰгҒ—гӮ“гҒ гҒҢгҖҒ2007е№ҙ2жңҲгҒ«гҒҜд»•ж§ҳгҒҢзўәе®ҡгҒ—гҒҹ[9]гҖӮ гғӢгғігғҶгғігғүгғјDSi LLгҒ®й–ӢзҷәгҒЁдёҰиЎҢгҒ—гҒҰгҖҒйғЁй–ҖгҒҜDSгӮ·гғӘгғјгӮәгҒ®еҫҢз¶ҷж©ҹгҒ§гҒӮгӮӢгғӢгғігғҶгғігғүгғј3DSгҒ®й–ӢзҷәгҒ«гӮӮеҸ–гӮҠзө„гӮ“гҒ§гҒ„гҒҹ[10]гҖӮ гғӢгғігғҶгғігғүгғј3DSгҒЁд»»еӨ©е ӮзөұеҗҲй–Ӣзҷәжң¬йғЁгҒЁгҒ®зөұеҗҲпјҲ2010е№ҙ-2012е№ҙпјү 2012е№ҙ1жңҲгҖҒйғЁй–ҖгҒ®гӮјгғҚгғ©гғ«гғһгғҚгғјгӮёгғЈгғјгҒ§гҒӮгӮӢеІЎз”°жҷәгҒҢйҖҖд»»гҒ—гҒҹ[11]гҖӮгҒқгҒ®зӣҙеҫҢгҒ®2жңҲ16ж—ҘгҖҒжң¬йғЁй–ҖгҒҜд»»еӨ©е ӮзөұеҗҲй–Ӣзҷәжң¬йғЁгҒ«зөұеҗҲгҒ•гӮҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠд»»еӨ©е ӮгҒ®жҗәеёҜеһӢгӮІгғјгғ ж©ҹгҒЁжҚ®зҪ®еһӢгӮІгғјгғ ж©ҹгҒ®й–ӢзҷәгғҒгғјгғ гҒҢдәӢе®ҹдёҠдёҖдҪ“еҢ–гҒ—гҒҹгҖӮеҪ“жҷӮгҒ®зӨҫй•·еІ©з”°иҒЎгҒ«гӮҲгӮҢгҒ°гҖҒгҒ“гҒ®зөұеҗҲгҒ®зӣ®зҡ„гҒҜгҖҒд»ҠеҫҢгҒ®д»»еӨ©е ӮгғҸгғјгғүгӮҰгӮ§гӮўпјҲгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гӮӘгғҡгғ¬гғјгғҶгӮЈгғігӮ°гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒӘгҒ©пјүгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰе…ұйҖҡгҒ®гӮҪгғ•гғҲгӮҰгӮ§гӮўгӮўгғјгӮӯгғҶгӮҜгғҒгғЈгӮ’ж§ӢзҜүгҒ—гҖҒгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘж©ҹзЁ®еҗ‘гҒ‘гҒ®гӮІгғјгғ гӮ„гӮўгғ—гғӘгҒ®й–ӢзҷәгӮ’е®№жҳ“гҒ«гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгӮҪгғ•гғҲгӮҰгӮ§гӮўдёҚи¶іпјҲгӮҪгғ•гғҲгӮҰгӮ§гӮўгҒ®е№ІгҒ°гҒӨпјүгӮ’и§Јж¶ҲгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӮгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶ[12][13][14]гҖӮ й–ӢзҷәгҒ—гҒҹгғҸгғјгғүгӮҰгӮ§гӮўи„ҡжіЁеҮәе…ё

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia