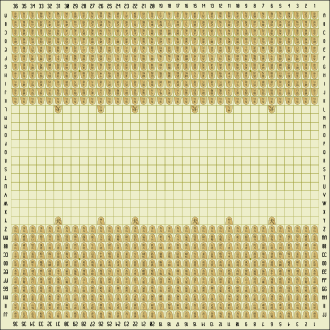

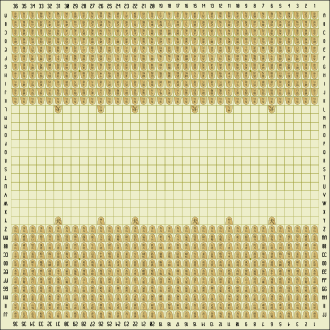

大局将棋の駒の初期配置

大局将棋の駒の初期配置

大局将棋(たいきょくしょうぎ)は、古将棋の一つ。知られている将棋としては駒数と盤面が最大のものである。

概要

自軍・敵軍それぞれ402枚(合計804枚)の駒を使用する、世界的にも最大規模の盤上遊戯である。実際に遊ばれていたかは不明だが、対局に長時間を要するなど遊戯としての面白みに欠けているため、実際に遊ばれることはなかったか、少なくとも一部の好事家に限られていたと考えられている。

泰将棋(本将棋・中将棋・大将棋・大大将棋・摩訶大大将棋を含む)・天竺大将棋・和将棋からほとんどの駒を取り込んでいるため、これらよりは時代が下ると思われる。これらの将棋に含まれている駒以外にも多数の駒が追加されており、この内のいくつかは他の現在伝わっていない変種から取り込まれたものと思われる。また、泰将棋までの大型将棋類は駒名に仏教・神道・民間信仰の影響が見られるが、大局将棋ではそうした宗教的要素は薄まっている。

歴史

発見と背景

1990年頃に関西将棋会館内の将棋博物館で未整理資料の中から発見された大橋家の古文書『大局将棋駒』に記載されており、江戸時代に考案されたと考えられている。『大局将棋駒』を含む「大橋家文書」は関西将棋会館内の将棋博物館の閉館後、一時は大阪商業大学アミューズメント産業研究所への移管も検討されたが、最終的には大橋家の血縁者に返還された[4]。

『大局将棋駒』の内容は、駒の名称と配置の図に駒の動きが点で付記されているのみであり、詳しいルールや制作経緯等は記載されていなかった。『大局将棋駒』に記されたルールの内容は遊戯史研究家の梅林勲によって解釈された。大局将棋について詳述された最初の文献は『世界の将棋』(将棋天国社、1997年)であり、同書には梅林の解釈による駒の動きが記されている(後述「#ルール」節の記述は当該文献の改訂版を典拠としている)。

考案された時期や考案した人物は不明である。プロ棋士で遊戯史研究家の木村義徳は、大型将棋の創作それ自体を趣味とするマニアの手により、幕末から明治中期に考案されたと推測した。ゲーム研究者の古作登は、江戸時代の将棋家元大橋家と囲碁家元本因坊家との間で勢力争いがあったことを根拠に、大橋家が「これまで最大の泰将棋をしのぐスケールの将棋を作ることで認められ、家格を高めようとした」と分析し、18世紀後半(江戸時代中期〜後期)の作と推定している。

後述するテレビ番組『トリビアの泉』などのメディアにおいて紹介されるまで、大局将棋はほとんど知られていなかった。例えば、1991年の日本映画『王手』(赤井英和主演、阪本順治監督)の終盤では、若山富三郎演ずる元真剣師が設けた対局で用いられた泰将棋(作中での名称は平安大将棋)が世界最大の将棋および盤上遊戯として紹介されていた。

盤駒

考案された当時に盤駒が作成された証拠はない。2012年の時点では、復元された駒が少なくとも2組あるのみとされていた[5]。2024年現在は、少なくとも1組が大阪商業大学に[6][注 1]、1組が青森県おいらせ町の大山将棋記念館に所蔵されている[7]。

対局例

2004年5月19日放送のフジテレビ系『トリビアの泉』で「将棋には804枚の駒を使うものがある」というトリビアとして紹介され、番組では伊藤博文六段と安用寺孝功四段(段位はいずれも当時)による対局が行われた[8]。駒の動き方を示すルールブックに目を通しながら指し、数度の休憩休眠を挟み、対局時間32時間41分(計3日間)の末、3805手で先手安用寺が勝利した[9]。対局後、安用寺は「もう二度とやりたくない」、伊藤は「負けて悔しさはない」と語っている[9]。これが史上初の大局将棋の公式対局とされ[9]、この放送以降、大局将棋の存在が公に知られるようになった。

ルール

本節の内容は、特記なき限り梅林・岡野(2000)[10]を出典とする。

基本ルール

- 縦横36マスずつに区切られた将棋盤の上で行う。

- 自分から見て手前の十一段を自陣、反対に相手から見て十一段を敵陣という。

- 競技者双方が交互に、盤上にある自分の駒を動かす。駒は取り捨てであり、すなわち本将棋とは違い持ち駒という概念はない(取った敵駒を使うことは出来ない)。

- 駒は209種類あり[注 2]、それぞれ動きが決まっている。

- 玉将、鳩槃、鳩盤、天狗、鳳師、麟師、大将、鉤行、鵬師、中師、獅鷹、奔鷲、大師、大旗以外は敵陣に入ると「成駒」になれる。

- 自分の駒を動かした先に相手の駒があるとき、その駒を取ることができる。

- 成るのは移動が完全に終了した後である(二歩移動できる駒に関しては二歩目を移動した後)。

- 玉将を取られても太子が残っていれば負けにはならない。太子には初めから存在する太子と、醉象の成駒としての太子があり、最大で3枚の王が存在しうる。

- 最後の一枚の玉将または太子を詰ませた方が勝利となる。

- 大将、副将、角将、飛将、猛龍、飛鰐(飛将の成駒)は、それぞれ特定の方向に、自分よりも格の低い駒ならばいくつでも飛び越えて、その飛び越えた駒の味方の駒も含めて全てを取ることが出来る。駒の格は次の順。

- 玉将、太子

- 大将

- 副将

- 角将、飛将、猛龍、飛鰐

- その他の駒

初期配置図

初期配置は以下の通りである[10]。なお、上から12段にある駒は後手駒、下から12段にある駒は先手駒である。

| 香車 |

白虎 |

走兎 |

鯨鯢 |

火鬼 |

山鷲 |

天狗 |

獣曹 |

走馬 |

奔鬼 |

地龍 |

鳩槃 |

奔獏 |

奔王 |

後旗 |

右将 |

金将 |

太子 |

玉将 |

金将 |

左将 |

後旗 |

奔王 |

奔獏 |

鳩盤 |

地龍 |

奔鬼 |

走馬 |

獣曹 |

天狗 |

山鷲 |

火鬼 |

鯨鯢 |

走兎 |

玄武 |

香車

|

| 反車 |

香象 |

山鳩 |

飛燕 |

禽吏 |

雨龍 |

森鬼 |

山鹿 |

走狗 |

走蛇 |

横蛇 |

大鳩 |

走虎 |

走熊 |

夜刄 |

金剛 |

銀将 |

醉象 |

近王 |

銀将 |

力士 |

羅刹 |

走熊 |

走虎 |

大鳩 |

横蛇 |

走蛇 |

走狗 |

山鹿 |

森鬼 |

雨龍 |

禽吏 |

飛燕 |

山鳩 |

白象 |

反車

|

| 金車 |

横龍 |

走鹿 |

走狼 |

角将 |

飛将 |

右虎 |

右龍 |

獣吏 |

風龍 |

奔狗 |

行鳥 |

古鵄 |

孔雀 |

水龍 |

火龍 |

銅将 |

鳳師 |

麟師 |

銅将 |

火龍 |

水龍 |

孔雀 |

古鵄 |

行鳥 |

奔狗 |

風龍 |

獣吏 |

左龍 |

左虎 |

飛将 |

角将 |

走狼 |

走鹿 |

横龍 |

金車

|

| 銀車 |

竪熊 |

桂馬 |

豚将 |

鶏将 |

狗将 |

馬将 |

牛将 |

中旗 |

横猪 |

銀兎 |

金鹿 |

獅子 |

禽曹 |

大鹿 |

猛龍 |

林鬼 |

副将 |

大将 |

林鬼 |

猛龍 |

大鹿 |

禽曹 |

獅子 |

金鹿 |

銀兎 |

横猪 |

中旗 |

牛将 |

馬将 |

狗将 |

鶏将 |

豚将 |

桂馬 |

竪熊 |

銀車

|

| 石車 |

雲鷲 |

角行 |

飛車 |

横狼 |

飛猫 |

山鷹 |

竪虎 |

兵士 |

小旗 |

雲龍 |

銅車 |

走車 |

羊兵 |

猛牛 |

大龍 |

金翅 |

無明 |

提婆 |

金翅 |

大龍 |

猛牛 |

羊兵 |

走車 |

銅車 |

雲龍 |

小旗 |

兵士 |

竪虎 |

山鷹 |

飛猫 |

横狼 |

飛車 |

角行 |

雲鷲 |

石車

|

| 木車 |

白駒 |

𠵇犬 |

横行 |

踊鹿 |

水牛 |

猛豹 |

猛鷲 |

飛龍 |

毒蛇 |

鳫飛 |

烏行 |

盲犬 |

水将 |

火将 |

鳳凰 |

鉤行 |

小亀 |

大亀 |

摩𩹄 |

麒麟 |

火将 |

水将 |

盲犬 |

烏行 |

鳫飛 |

毒蛇 |

飛龍 |

猛鷲 |

猛豹 |

水牛 |

踊鹿 |

横行 |

𠵇犬 |

白駒 |

木車

|

| 瓦車 |

竪狼 |

横牛 |

驢馬 |

馬麟 |

猛熊 |

嗔猪 |

悪狼 |

風馬 |

鶏飛 |

古猿 |

淮鶏 |

北狄 |

南蛮 |

猛鹿 |

猛狼 |

隠狐 |

中師 |

鵬師 |

隠狐 |

猛狼 |

猛鹿 |

東夷 |

西戎 |

淮鶏 |

古猿 |

鶏飛 |

風馬 |

悪狼 |

嗔猪 |

猛熊 |

馬麟 |

驢馬 |

横牛 |

竪狼 |

瓦車

|

| 土車 |

朱雀 |

変狸 |

騎兵 |

鴟行 |

登猿 |

猫刄 |

燕羽 |

盲猿 |

盲虎 |

牛車 |

横飛 |

盲熊 |

老鼠 |

方行 |

蟠蛇 |

臥龍 |

奔鷲 |

獅鷹 |

臥龍 |

蟠蛇 |

方行 |

老鼠 |

盲熊 |

横飛 |

牛車 |

盲虎 |

盲猿 |

燕羽 |

猫刄 |

登猿 |

鴟行 |

騎兵 |

変狸 |

青龍 |

土車

|

| 車兵 |

横兵 |

竪兵 |

風将 |

川将 |

山将 |

前旗 |

馬兵 |

木将 |

牛兵 |

土将 |

猪兵 |

石将 |

豹兵 |

瓦将 |

熊兵 |

鉄将 |

大旗 |

大師 |

鉄将 |

熊兵 |

瓦将 |

豹兵 |

石将 |

猪兵 |

土将 |

牛兵 |

木将 |

馬兵 |

前旗 |

山将 |

川将 |

風将 |

竪兵 |

横兵 |

車兵

|

| 右車 |

横猿 |

竪行 |

飛牛 |

弩兵 |

竪狗 |

竪馬 |

炮兵 |

龍馬 |

龍王 |

刀兵 |

角鷹 |

飛鷲 |

鎗兵 |

竪豹 |

猛虎 |

弓兵 |

吼犬 |

狛犬 |

弓兵 |

猛虎 |

竪豹 |

鎗兵 |

飛鷲 |

角鷹 |

刀兵 |

龍王 |

龍馬 |

炮兵 |

竪馬 |

竪狗 |

弩兵 |

飛牛 |

竪行 |

横猿 |

左車

|

| 歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵

|

| |

|

|

|

|

犬 |

|

|

|

|

仲人 |

|

|

|

犬 |

|

|

|

|

|

|

犬 |

|

|

|

仲人 |

|

|

|

|

犬 |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

犬 |

|

|

|

|

仲人 |

|

|

|

犬 |

|

|

|

|

|

|

犬 |

|

|

|

仲人 |

|

|

|

|

犬 |

|

|

|

|

|

| 歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵 |

歩兵

|

| 左車 |

横猿 |

竪行 |

飛牛 |

弩兵 |

竪狗 |

竪馬 |

炮兵 |

龍馬 |

龍王 |

刀兵 |

角鷹 |

飛鷲 |

鎗兵 |

竪豹 |

猛虎 |

弓兵 |

狛犬 |

吼犬 |

弓兵 |

猛虎 |

竪豹 |

鎗兵 |

飛鷲 |

角鷹 |

刀兵 |

龍王 |

龍馬 |

炮兵 |

竪馬 |

竪狗 |

弩兵 |

飛牛 |

竪行 |

横猿 |

右車

|

| 車兵 |

横兵 |

竪兵 |

風将 |

川将 |

山将 |

前旗 |

馬兵 |

木将 |

牛兵 |

土将 |

猪兵 |

石将 |

豹兵 |

瓦将 |

熊兵 |

鉄将 |

大師 |

大旗 |

鉄将 |

熊兵 |

瓦将 |

豹兵 |

石将 |

猪兵 |

土将 |

牛兵 |

木将 |

馬兵 |

前旗 |

山将 |

川将 |

風将 |

竪兵 |

横兵 |

車兵

|

| 土車 |

青龍 |

変狸 |

騎兵 |

鴟行 |

登猿 |

猫刄 |

燕羽 |

盲猿 |

盲虎 |

牛車 |

横飛 |

盲熊 |

老鼠 |

方行 |

蟠蛇 |

臥龍 |

獅鷹 |

奔鷲 |

臥龍 |

蟠蛇 |

方行 |

老鼠 |

盲熊 |

横飛 |

牛車 |

盲虎 |

盲猿 |

燕羽 |

猫刄 |

登猿 |

鴟行 |

騎兵 |

変狸 |

朱雀 |

土車

|

| 瓦車 |

竪狼 |

横牛 |

驢馬 |

馬麟 |

猛熊 |

嗔猪 |

悪狼 |

風馬 |

鶏飛 |

古猿 |

淮鶏 |

西戎 |

東夷 |

猛鹿 |

猛狼 |

隠狐 |

鵬師 |

中師 |

隠狐 |

猛狼 |

猛鹿 |

南蛮 |

北狄 |

淮鶏 |

古猿 |

鶏飛 |

風馬 |

悪狼 |

嗔猪 |

猛熊 |

馬麟 |

驢馬 |

横牛 |

竪狼 |

瓦車

|

| 木車 |

白駒 |

𠵇犬 |

横行 |

踊鹿 |

水牛 |

猛豹 |

猛鷲 |

飛龍 |

毒蛇 |

鳫飛 |

烏行 |

盲犬 |

水将 |

火将 |

麒麟 |

摩𩹄 |

大亀 |

小亀 |

鉤行 |

鳳凰 |

火将 |

水将 |

盲犬 |

烏行 |

鳫飛 |

毒蛇 |

飛龍 |

猛鷲 |

猛豹 |

水牛 |

踊鹿 |

横行 |

𠵇犬 |

白駒 |

木車

|

| 石車 |

雲鷲 |

角行 |

飛車 |

横狼 |

飛猫 |

山鷹 |

竪虎 |

兵士 |

小旗 |

雲龍 |

銅車 |

走車 |

羊兵 |

猛牛 |

大龍 |

金翅 |

提婆 |

無明 |

金翅 |

大龍 |

猛牛 |

羊兵 |

走車 |

銅車 |

雲龍 |

小旗 |

兵士 |

竪虎 |

山鷹 |

飛猫 |

横狼 |

飛車 |

角行 |

雲鷲 |

石車

|

| 銀車 |

竪熊 |

桂馬 |

豚将 |

鶏将 |

狗将 |

馬将 |

牛将 |

中旗 |

横猪 |

銀兎 |

金鹿 |

獅子 |

禽曹 |

大鹿 |

猛龍 |

林鬼 |

大将 |

副将 |

林鬼 |

猛龍 |

大鹿 |

禽曹 |

獅子 |

金鹿 |

銀兎 |

横猪 |

中旗 |

牛将 |

馬将 |

狗将 |

鶏将 |

豚将 |

桂馬 |

竪熊 |

銀車

|

| 金車 |

横龍 |

走鹿 |

走狼 |

角将 |

飛将 |

左虎 |

左龍 |

獣吏 |

風龍 |

奔狗 |

行鳥 |

古鵄 |

孔雀 |

水龍 |

火龍 |

銅将 |

麟師 |

鳳師 |

銅将 |

火龍 |

水龍 |

孔雀 |

古鵄 |

行鳥 |

奔狗 |

風龍 |

獣吏 |

右龍 |

右虎 |

飛将 |

角将 |

走狼 |

走鹿 |

横龍 |

金車

|

| 反車 |

白象 |

山鳩 |

飛燕 |

禽吏 |

雨龍 |

森鬼 |

山鹿 |

走狗 |

走蛇 |

横蛇 |

大鳩 |

走虎 |

走熊 |

羅刹 |

力士 |

銀将 |

近王 |

醉象 |

銀将 |

金剛 |

夜叉 |

走熊 |

走虎 |

大鳩 |

横蛇 |

走蛇 |

走狗 |

山鹿 |

森鬼 |

雨龍 |

禽吏 |

飛燕 |

山鳩 |

香象 |

反車

|

| 香車 |

玄武 |

走兎 |

鯨鯢 |

火鬼 |

山鷲 |

天狗 |

獣曹 |

走馬 |

奔鬼 |

地龍 |

鳩盤 |

奔獏 |

奔王 |

後旗 |

左将 |

金将 |

玉将 |

太子 |

金将 |

右将 |

後旗 |

奔王 |

奔獏 |

鳩槃 |

地龍 |

奔鬼 |

走馬 |

獣曹 |

天狗 |

山鷲 |

火鬼 |

鯨鯢 |

走兎 |

白虎 |

香車

|

脚注

注釈

- ^ NHK BSプレミアムで2018年2月23日に放送された『美の壺』file438「将棋」の内容には大阪商業大学のものかは不明だが、本来駒師職人の雅号が入る駒の底の所に番号が振り分けられているもので大局将棋を復元された盤駒が映った後に大阪商業大学アミューズメント産業研究所主任研究員が大局将棋の説明をしている。

- ^ 駒の表面の名前は207種類だが、𠵇犬は成りが異なる2種類があり、山鷲は初期配置の位置で動きが異なる2種類があるため、駒の機能としては209種類となる。なお、山鷲については駒の外見はまったく同様なので、物体としての駒は208種類である(2種の𠵇犬は裏面の文字が異なるので物理的にも別の駒)。

出典

参考文献

関連項目

外部リンク

将棋類 |

|---|

| 古将棋 | |

|---|

| 本将棋亜種 | |

|---|

| その他将棋類 | |

|---|

| 異種遊戯 | |

|---|

| 遊び方 | |

|---|

| 書籍 | |

|---|

| 関連項目 | |

|---|

|

|