й–ўжқұгғ»жқұеҢ—гҒ®зңҹ宗移民関жқұгғ»жқұеҢ—гҒ®зңҹ宗移民пјҲгҒӢгӮ“гҒЁгҒҶгғ»гҒЁгҒҶгҒ»гҒҸгҒ®гҒ—гӮ“гҒ—гӮ…гҒҶгҒ„гҒҝгӮ“пјүгҒ§гҒҜгҖҒиҝ‘дё–еҫҢжңҹгҖҒдё»гҒ«еҢ—йҷёең°ж–№гҒ®иҫІж°‘гҒҢеҢ—й–ўжқұгҒ®дёӢйҮҺгғ»еёёйҷёгғ»дёӢз·ҸгҒҠгӮҲгҒійҷёеҘҘеӣҪгҒ®зӣёеҸҢең°ж–№гҒёгҒЁз§»дҪҸгҒ—гҒҹзҸҫиұЎгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰиҝ°гҒ№гӮӢгҖӮеҢ—й–ўжқұгғ»жқұеҢ—гҒ®иҫІжқ‘гҒ®иҚ’е»ғгҒЁеҢ—йҷёиҫІж°‘гҒ®зҜӨгҒ„жө„еңҹзңҹе®—гҒ®дҝЎд»°гӮ’иғҢжҷҜгҒЁгҒ—гҖҒеҪ“и©Іең°еҹҹгҒ®зңҹе®—еҜәйҷўгҒҢ移民гҒ«дё»е°Һзҡ„еҪ№еүІгӮ’жһңгҒҹгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒҢзү№еҫҙгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ иғҢжҷҜиҝ‘дё–еҫҢжңҹгҒ®дәәеҸЈеӢ•ж…Ӣиҝ‘дё–еҫҢжңҹгҒ«гҒҜгҖҒе•ҶжҘӯзөҢжёҲгҒ®йҖІеұ•гҒҠгӮҲгҒіи«ёи—©гҒ®иІЎж”ҝз ҙ綻гҒҢгӮӮгҒҹгӮүгҒ—гҒҹйҮҚзЁҺгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒиҫІж°‘гҒ®йҡҺеұӨеҲҶи§ЈгҒҢйҖІиЎҢгҒ—гҒҰгҒ„гҒЈгҒҹгҖӮйЈўйҘүгӮ„еӨ©зҒҪгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢжҠөжҠ—еҠӣгӮ’жҢҒгҒҹгҒӘгҒ„иІ§зӘ®иҫІж°‘гҒҜз”ҹеӯҳгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гҖҒз©ҚжҘөзҡ„жҠөжҠ—гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®дёҖжҸҶгҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜж¶ҲжҘөзҡ„жҠөжҠ—гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®йҖғж•Јгғ»ж¬ иҗҪпјҲй ҳеӨ–гҒёгҒ®еҮәеҘ”пјүгғ»й–“еј•гҒҚпјҲе •иғҺпјүгҒӘгҒ©гҒ®жүӢж®өгҒ«й јгӮүгҒ–гӮӢгӮ’еҫ—гҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹ[1]гҖӮ еҢ—йҷёгҒ®еҠ иіҖи—©пјҲеҠ иіҖгғ»иғҪзҷ»гғ»и¶ҠдёӯпјүгҒ§гҒҜгҖҒ1693е№ҙгҒ«иҫІж°‘гҒ®еңҹең°еЈІиІ·гӮ’е…¬иӘҚгҒҷгӮӢеҲҮй«ҳд»•жі•гҒҢзҷәеёғгҒ•гӮҢгҒҰд»ҘйҷҚгҖҒе°ҸиҫІж°‘гҒ®еңҹең°гҒҢжңүеҠӣең°дё»гҒ®дёӢгҒ«йӣҶз©ҚгҒ—гҖҒйӣ¶зҙ°гҒӘеҗҚзӣ®гҒ°гҒӢгӮҠгҒ®иҮӘдҪңиҫІгӮ’еӨҡгҒҸз”ҹгҒҝеҮәгҒҷзөҗжһңгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«еҠ гҒҲгҒҰгҖҒи—©гҒ«гӮҲгӮӢд»–еӣҪеҮәзЁјгҒҺгҒ®зҰҒд»ӨгҒҢж•·гҒӢгӮҢгҖҒгҒ•гӮүгҒ«й–“еј•гҒҚгӮ’еҺігҒ—гҒҸзҰҒгҒҳгӮӢжө„еңҹзңҹе®—гҒ®ж•ҷгҒҲгҒҢжөёйҖҸгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒиҫІжқ‘гҒҜдәәеҸЈйҒҺеү°гҒ«йҷҘгҒЈгҒҹ[2]гҖӮ д»–ж–№гҖҒдё–з•ҢжңҖеӨ§гҒ®йғҪеёӮгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹжұҹжҲёгҒ«иҝ‘жҺҘгҒҷгӮӢеҢ—й–ўжқұгҒ®иҫІжқ‘гҒ§гҒҜгҖҒй–“еј•гҒҚгҒ«гӮҲгӮӢдәәеҸЈеҲ¶йҷҗгҒ«еҠ гҒҲгҖҒжұҹжҲёгӮ„жЎҗз”ҹгғ»и¶іеҲ©гҒ®зө№з№”зү©жҘӯгҒ«иҫІжқ‘дәәеҸЈгҒҢеҗёеј•гҒ•гӮҢгҒҹзөҗжһңгҖҒиҫІжқ‘гҒ®иҚ’е»ғгҒҢж·ұеҲ»гҒӘдәӢж…ӢгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹ[2]гҖӮеӨ©жҳҺгҒ®еӨ§йЈўйҘүпјҲ1782гҒӢгӮү1786е№ҙпјүгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҢ—й–ўжқұгғ»жқұеҢ—гҒ®иҫІжқ‘гҒ®иҚ’е»ғгҒҜйЎ•и‘—гҒЁгҒӘгӮҠгҖҒ幕й ҳгӮ„и«ёи—©гҒҜдәәеҸЈеў—еҠ гҒ®гҒҹгӮҒгҒ®зӯ–гӮ’и¬ӣгҒҳгҒӯгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮи¶ҠеҫҢгҒӘгҒ©гҒ®дәәеҸЈйҒҺеү°гӮ’жҠұгҒҲгӮӢең°еҹҹгҒ«й ҳең°гӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢзҷҪжІіи—©гӮ„幕й ҳгҒ«гҒӮгҒЈгҒҰгҒҜ移民гӮ’еӢҹгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒ§гҒҚгҒҹгҒҢгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®и—©гҒ§гҒҜдәәеҸЈйҒҺеү°гҒ®и—©гҒ«еғҚгҒҚгҒӢгҒ‘гҒҰиҫІж°‘гҒ®ж¬ иҗҪгӮ’з”ҹгҒҝеҮәгҒҷгҒЁгҒ„гҒҶйқһеҗҲжі•жүӢж®өгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒ—гҒӢ移民гӮ’зўәдҝқгҒ—гҒҲгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹ[3]гҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«з§»ж°‘гҒ®жүӢж®өгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜеҗҲжі•зҡ„гҒӘгӮӮгҒ®гҒЁйқһеҗҲжі•зҡ„гҒӘгӮӮгҒ®гҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒгҒ„гҒҡгӮҢгҒ®е ҙеҗҲгҒ«гӮӮгҖҒгҒқгҒ®иғҢеҫҢгҒ«гҒҜжө„еңҹзңҹе®—гҒ®ж•ҷеӣЈзө„з№”гҒҢд»ӢеңЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹ[4]гҖӮ зңҹе®—й–Җеҫ’гҒ®зү№иіӘиҝ‘дё–жө„еңҹзңҹе®—гҒҜгҖҒиҰӘйёһгҒ®иӘ¬гҒ„гҒҹзө¶еҜҫд»–еҠӣж•‘жёҲгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒиҮӘеҠӣпјҲгҒҷгҒӘгӮҸгҒЎе–„жӮӘгҒ®е ұе„ҹпјүгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®жҘөжҘҪпјҸең°зҚ„гҒ®дәҢиҖ…жҠһдёҖгӮ’жҸҗзӨәгҒ—гҖҒиҝ‘дё–гҒ®гҒӮгӮүгӮҶгӮӢжҖқжғігғ»дҝЎд»°гҒ®дёӯгҒ§гӮӮжңҖгӮӮзҰҒж¬Ізҡ„гҒӘеҝғжҖ§гҒёгҒЁй–Җеҫ’гӮ’й§ҶгӮҠз«ӢгҒҰгҒҹ[5]гҖӮеҗҢе®—гҒҜгҖҒеӯқиЎҢгӮ„жӯЈзӣҙгғ»зҜҖеҖ№гғ»еӢӨеӢүгғ»ж®әз”ҹеҝҢйҒҝгҒӘгҒ©гҒ®ж§ҳгҖ…гҒӘеҫізӣ®гӮ’гҖҒжң«еҜәгӮ„йҒ“е ҙгҖҒи¬ӣгҒӘгҒ©гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢжі•и©ұгҖҒзҜҖи«ҮиӘ¬ж•ҷгҒ®гҒ»гҒӢгҖҒж—Ҙеёёзҡ„гҒ«жӯҢгӮҸгӮҢгӮӢзӣҶиёҠгӮҠе”„гҖҒдҪңжҘӯе”„гҒӘгҒ©гҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘж–№жі•гӮ’гӮӮгҒЈгҒҰж•ҷеҢ–гҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹеҫізӣ®гҒҜгҖҒе…ұеҗҢдҪ“гӮ’з¶ӯжҢҒгҒ—гҖҒ家гҒ®еӯҳз¶ҡгҒЁзҷәеұ•гӮ’йЎҳгҒҶж°‘иЎҶгҒ®ж—Ҙеёёз”ҹжҙ»иҰҸзҜ„гҒЁгҒ—гҒҰй–Җеҫ’гҒ®з”ҹжҙ»гҒ«жөёйҖҸгҒ—гҒҹ[6]гҖӮ еҢ—йҷёгӮ„иҘҝж—Ҙжң¬гҒ®е®үиҠёгғ»е‘ЁйҳІгҒӘгҒ©гӮ’дёӯеҝғгҒЁгҒҷгӮӢзңҹе®—дҝЎд»°гҒ®еҺҡгҒ„ең°еёҜгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒеӢӨеӢүгғ»зҰҒж¬ІгӮ’зү№еҫҙгҒЁгҒҷгӮӢдё–дҝ—гҒ®е–¶зӮәгҖҒй–“еј•гҒҚгҒ®еҝҢйҒҝгҒ«гӮҲгӮӢдәәеҸЈеў—еҠ гҖҒгҒқгҒ—гҒҰгҒқгҒ®дәәеҸЈгӮ’еҗёеҸҺгҒ—гҒҶгӮӢең°еҹҹз”ЈжҘӯгҒ®еұ•й–ӢгҒ®дёҚеҚҒеҲҶгҒ•гҒҢгҖҒең°еҹҹеӨ–гҒёгҒ®еҮәзЁјгҒҺгӮ„иЎҢе•Ҷгғ»з§»дҪҸгҒӘгҒ©гҒ®зөҢжёҲжҙ»еӢ•гӮ’иіӘзҡ„гҒ«гӮӮйҮҸзҡ„гҒ«гӮӮй«ҳгҒ„гғ¬гғҷгғ«гҒ§еұ•й–ӢгҒ•гҒӣгҒҹгҖӮе®ҹйҡӣгҖҒгҒ“гӮҢгӮүгҒ®ең°еҹҹгҒ§гҒҜжҳҺжІ»еҲқе№ҙгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢиҫІжҘӯеҫ“дәӢиҖ…гҒ®жҜ”зҺҮгҒҢе…ЁеӣҪе№іеқҮгҒ«жҜ”гҒ№гҒҰ10пј…гӮӮдҪҺгҒ„[7]гҖӮгҒ“гӮҢгӮүзңҹе®—й–Җеҫ’ең°еёҜгҒҜгҖҒиҝ‘дё–гҒ«гҒӮгҒЈгҒҰгҒҜи«ёеӣҪеҮәзЁјгҒҺгӮ„еӨ§е·ҘжҘӯгҖҒеЈІи–¬жҘӯгҖҒиҝ‘д»ЈгҒ«гҒҜеҢ—жө·йҒ“й–ӢжӢ“гӮ„гғҸгғҜгӮӨ移民гҖҒи¶іе°ҫйҠ…еұұгҒ®йүұеӨ«гӮ„иЈҪзіёеҘіе·ҘзӯүгҒ®еҠҙеғҚеҠӣгӮ’еӨҡгҒҸиј©еҮәгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹ[8]гҖӮ 幕еәңгғ»и«ёи—©гҒ®еӢ•еҗ‘и—©гғ»е№•й ҳгҒ®йЈӣең°гҒӢгӮүгҒ®з§»ж°‘дәәеҸЈжёӣе°‘еҜҫзӯ–гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®еҢ—йҷёз§»ж°‘гҒ«е…ҲйһӯгӮ’гҒӨгҒ‘гҒҹгҒ®гҒҜгҖҒ1783е№ҙгҒ«зҷҪжІіи—©гҒ«е°ҒгҒҳгӮүгӮҢгҒҹжқҫе№іе®ҡдҝЎгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ1784е№ҙгҒ«дәәеҸЈжёӣе°‘гҒ®е®ҹжғ…гӮ’иҰ–еҜҹгҒ—гҒҹе®ҡдҝЎгҒҜгҖҒзҷҪжІіи—©гҒҢйЈӣең°гӮ’жңүгҒ—гҖҒгҒӢгҒӨй–“еј•гҒҚгҒ®йўЁгҒӘгҒҸеӢӨеӢүгҒ§гҒӮгӮӢи¶ҠеҫҢгҒ®еҘіжҖ§гӮ’е‘јгҒіеҜ„гҒӣгҒҰзҷҫ姓гҒ«е«ҒгҒҢгҒӣгӮӢж”ҝзӯ–гӮ’жү“гҒЎеҮәгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®з§»ж°‘ж”ҝзӯ–гҒҜзө„з№”зҡ„гҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒ1785е№ҙгҒ«11дёҮ1еҚғдәәгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹи—©гҒ®дәәеҸЈгӮ’гҖҒ1793е№ҙгҒҫгҒ§гҒ«11дёҮ4еҚғдәәгҒ«гҒҫгҒ§еӣһеҫ©гҒ•гҒӣгӮӢгҒӘгҒ©дёҖе®ҡгҒ®жҲҗжһңгӮ’дёҠгҒ’гҒҹ[9]гҖӮ дёӢйҮҺеӣҪиҠіиіҖйғЎгҒҜдҪҺз”ҹз”Јең°еёҜгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«еҠ гҒҲгҖҒй ҳдё»гҒ®еәҰйҮҚгҒӘгӮӢеў—еҫҙгҒ«гӮҲгӮҠе®қжҡҰгғ»е®үж°ёе№ҙй–“гҒ«гҒҜгҒҷгҒ§гҒ«иҚ’е»ғгҒҢйҖІгҒҝгҒӨгҒӨгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ幕еәңгҒҜ1770е№ҙгҒӢгӮүе…«дёҲеі¶гғ»е…«дёҲе°Ҹеі¶гҒӘгҒ©гҒӢгӮүгҒ®е…Ҙзҷҫ姓ж”ҝзӯ–гӮ’и¬ӣгҒҳгҒҹгҒҢжҲҗжһңгҒҜдёҠгҒҢгӮүгҒҡгҖҒеӨ©жҳҺгҒ®еӨ§йЈўйҘүгҒЁжҙӘж°ҙгҒ«гӮҲгӮҠиҚ’е»ғгҒҜгҒ•гӮүгҒ«еҠ йҖҹгҒ—гҒҹ[10]гҖӮиҠіиіҖйғЎгҒ®дёӯеҝғзңҹеІЎ[жіЁйҮҲ 1]гҒ§гӮӮ1787е№ҙгҒ«жқҫе№іе®ҡдҝЎгҒҢ幕еәңгҒ®иҖҒдёӯгҒ«е°ұд»»гҒ—гҒҰд»ҘйҷҚгҒҜеҜӣж”ҝгҒ®ж”№йқ©гҒ®дёҖз’°гҒЁгҒ—гҒҰ移民ж”ҝзӯ–гҒҢжҺЁйҖІгҒ•гӮҢгҒҹгҒҢгҖҒиҝ‘йғ·гҒӢгӮүгҒ®е…Ҙзҷҫ姓гҒҜдёҚжҲҗеҠҹгҒ«зөӮгӮҸгӮҠгҖҒ1793е№ҙгҒ®е®ҡдҝЎгҒ®йҖҖд»»еҫҢгҒ«ж–°гҒҹгҒӘзӯ–гҒҢи¬ӣгҒҳгӮүгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹ[12]гҖӮ зңҹеІЎгҒ«й…ҚеұһгҒ•гӮҢгҒҹд»Је®ҳгҒ®1дәәгғ»з«№еһЈзӣҙжё©гҒҜгҖҒеҪјгҒҢйҒҺеҺ»гҒ«д»Је®ҳгӮ’еӢҷгӮҒгҒҹи¶ҠеҫҢеӣҪй ёеҹҺйғЎе·қжөҰд»Је®ҳжүҖгҒ®е·қдёҠе№іеҚҒйғҺгӮ’й јгӮҠгҖҒй«ҳз”°гҒ®еӨ§и°·жҙҫеҜәйҷўжң¬иӘ“еҜәгҒЁгҒ®жҠҳиЎқгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰ移民е°Һе…ҘгӮ’гҒҜгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮиҠіиіҖйғЎе…«жқЎжқ‘пјҲзҸҫгғ»зңҹеІЎеёӮе…«жўқпјүгҒ«жң¬иӘ“еҜәйҒ“е ҙгҒҢиЁӯгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰеҪ№еғ§гҒҢжҙҫйҒЈгҒ•гӮҢгҖҒ1807е№ҙгҒҫгҒ§гҒ«300жҲё1700дҪҷдәәгӮ’еҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢгҒҹ[13]гҖӮ гҒ“гҒ®гҒ»гҒӢеҢ—й–ўжқұгҒ§гҒҜгҖҒ1793е№ҙгҒ«еІёжң¬жӯҰеӨӘеӨ«д»Је®ҳгҒҢдёӢйҮҺгҒ®жқұйғ·д»Је®ҳй ҳгҒ§зңҹ宗移民гҒ®е°Һе…ҘгҒ«еҪ“гҒҹгӮҠгҖҒдёӢз·ҸйЈҜжІјең°ж–№гҒ®еҫ©иҲҲгӮ’еӣігҒЈгҒҹгҖӮгҒҫгҒҹ1794е№ҙгҒ«гҒҜеІЎз”°еҜ’жіүгҒҢеёёйҷёгҒ®жқҝж©Ӣд»Је®ҳгҒ«е°ұд»»гҒ—гҖҒгӮ„гҒҜгӮҠзңҹ宗移民гӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҒҰзӯ‘жіўгғ»иЎҢж–№гғ»зЁІж•·гғ»й№ҝеі¶гғ»зңҹеЈҒгҒӘгҒ©еҗ„йғЎгҒ®иҚ’ең°гӮ’й–ӢеўҫгҒ•гҒӣгҒҰгҒ„гӮӢ[14]гҖӮдёӢйҮҺгҒ®еҗ№дёҠд»Је®ҳжүҖгҒ«жҙҫйҒЈгҒ•гӮҢгҒҹеұұеҸЈйү„дә”йғҺгӮӮж–ҮеҢ–е№ҙй–“гҒ«гҖҒи¶ҠеҫҢгҒӢгӮүйӮЈй ҲйғЎгҒёгҒ®з§»ж°‘е°Һе…ҘгӮ’иЎҢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒҜе…ЁгҒҰз«№еһЈгҒ®иҫІж°‘移жӨҚзӯ–гҒ«еҪұйҹҝгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢ[15]гҖӮ еёёйҷёеӣҪж–°жІ»йғЎгғ»дёӢз·ҸеӣҪзөҗеҹҺйғЎгӮ’еҗ«гӮҖзңҹеІЎд»Је®ҳжүҖз®ЎеҶ…гҒ§гҒҜжңҖзөӮзҡ„гҒ«1000дҪҷжҲёгҒ®еҢ—йҷёз§»ж°‘гӮ’еҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢгҒҹгҒҢгҖҒгҒ“гҒ“гҒ§гҒҜжң¬иӘ“еҜәгҒ®гҒ»гҒӢгҖҒй«ҳз”°жҙҫе°Ӯдҝ®еҜәгҖҒеӨ§и°·жҙҫејҳеҫіеҜәгҒӘгҒ©гҒҢиҚүйһӢи„ұгҒҺ[жіЁйҮҲ 2]гҒ®еҜәйҷўгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒҜгҒ„гҒҡгӮҢгӮӮй–ўжқұгҒ®йҒәи·ЎеҜәйҷўгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢгҖҒиҰӘйёһгҒҠгӮҲгҒігҒқгҒ®24дәәгҒ®ејҹеӯҗпјҲдәҢеҚҒеӣӣиј©пјүгӮҶгҒӢгӮҠгҒ®еҜәгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒдәәеҸЈжёӣе°‘гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гҒ„гҒҡгӮҢгӮӮеҜәеӢўгҒҢиЎ°гҒҲгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒ移民гҒ®еҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеӢўеҠӣеӣһеҫ©гӮ’жһңгҒҹгҒҷгҒ«иҮігҒЈгҒҹгҖӮжқұйғ·д»Је®ҳжүҖгҒ§гӮӮеӨ§и°·жҙҫе ұжҒ©еҜәгҒҢ移民гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҶҚиҲҲгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢ[16]гҖӮ д»–и—©гҒӢгӮүгҒ®з§»ж°‘з¬ й–“и—© 幕й ҳд»ҘеӨ–гҒ§з§»ж°‘гҒ®еҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢгӮ’жңҖеҲқгҒ«е®ҹж–ҪгҒ—гҒҹгҒ®гҒҜеёёйҷёгҒ®з¬ й–“и—©гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ1743е№ҙгҒӢгӮүзҙ„еҚҠдё–зҙҖгҒ®й–“гҒ«1дёҮдәәгӮӮдәәеҸЈгҒҢжёӣе°‘гҒ—гҒҹеҗҢи—©гҒ§гҒҜгҖҒзү§йҮҺиІһе–ңгҒ®и—©ж”ҝж”№йқ©гҒ®дёӢгҖҒ1793е№ҙгҒ«й ҳеҶ…гҒ®еҗ„е®—еҜәйҷўгҒ®еғ§дҫ¶гӮ’йӣҶгӮҒгҒҰй–“еј•гҒҚйҳІжӯўгҒ®ж•ҷеҢ–гӮ’дҫқй јгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«еҜҫгҒ—гҖҒиҢЁеҹҺйғЎзЁІз”°жқ‘пјҲзҸҫгғ»з¬ й–“еёӮзЁІз”°пјүгҒ«гҒӮгӮӢиҘҝеҝөеҜәгҒ®дҪҸиҒ·гғ»иүҜж°ҙгҒҜгҖҒж•ҷеҢ–гҒ®гҒҝгҒ§гҒҜеҠ№жһңдёҚеҚҒеҲҶгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒдәәеҸЈеў—еҠ гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гҒҜдҝЎд»°гҒ«еҺҡгҒ„еҢ—йҷёгҒ®зңҹе®—й–Җеҫ’гӮ’е…ҘжӨҚгҒ—гҒҰй–ӢеўҫгҒ•гҒӣгӮӢгҒ№гҒҚгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁе»әиЁҖгҒ—гҒҹ[17]гҖӮиҘҝеҝөеҜәгҒҜиҰӘйёһгҒ®й–Ӣе®—гҒ®ең°гҒ§зЁІз”°зҰ…еқҠгҒЁгӮӮе‘јгҒ°гӮҢгҖҒеҢ—й–ўжқұгҒ®йҒәи·ЎеҜәйҷўгҒ®дёӯгҒ§гӮӮзӯҶй ӯгҒ«дҪҚзҪ®гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒдҝЎеҫ’гҒ®жёӣе°‘гҒ«дјҙгҒЈгҒҰгҖҒдёҠж–№гӮ„еҢ—йҷёгҒ§гҒ®еӢ§еҢ–гӮ„еҸӮжӢқиҖ…гҒ®е–ңжҚЁгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒӢгӮҚгҒҶгҒҳгҒҰеҸҺе…ҘгӮ’з¶ӯжҢҒгҒҷгӮӢгҒ»гҒ©гҒ®зӘ®д№ҸзҠ¶ж…ӢгҒ«гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮиүҜж°ҙгҒҜеҢ—йҷёеӢ§еҢ–гҒ«иЁӘгӮҢгҒҹйҡӣгҖҒдәәеҸЈйҒҺеү°гҒ«жӮ©гӮҖиҫІж°‘гҒ®е®ҹжғ…гӮ’иҰӢиҒһгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒеҢ—йҷёгҒӢгӮүгҒ®жӘҖеҫ’гҒ®жӢӣиҮҙгҒҜиҘҝеҝөеҜәгҒ®еӯҳз«ӢгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гӮӮжңӣгӮҖгҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹ[18]гҖӮ иҫІж°‘гҒ®еңҹең°гҒёгҒ®з·ҠзёӣгӮ’е»әеүҚгҒЁгҒҷгӮӢ幕藩дҪ“еҲ¶гҒ®дёӢгҒ§гҖҒи—©гҒҢиЎЁз«ӢгҒЈгҒҰд»–и—©гҒ®иҫІж°‘гӮ’ж¬ иҗҪгҒ—гҒҰжӢӣиҮҙгҒ•гҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒ§гҒҚгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒ移民гҒҜгҒӮгҒҸгҒҫгҒ§иүҜж°ҙгҒ®еҖӢдәәдәӢжҘӯгҒЁгҒ—гҒҰйҖІгӮҒгӮүгӮҢгҒҹ[19]гҖӮиүҜж°ҙгҒҜ1794е№ҙгҖҒгҒҷгҒ§гҒ«иҘҝеҝөеҜәеҸӮи©ЈгӮ’еҸЈе®ҹгҒ«и¶ҠеҫҢгғ»и¶ҠдёӯгҒӢгӮүеҮәеҘ”гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹзҷҫ姓гӮ’еҜҶдҪҝгҒЁгҒ—гҒҰеҠ иіҖи—©й ҳгҒ«жҙҫйҒЈгҒ—гҖҒе…ҘжӨҚиҖ…гҒ®еӢҹйӣҶгҒ«гҒӮгҒҹгӮүгҒӣгҒҹгҖӮиҫІе…·гӮ„йЈҹж–ҷзӯүгҒ®иІёдёҺгғ»е№ҙиІўгҒ®жёӣе…ҚгҒӘгҒ©гҒ®жқЎд»¶гӮ’жҸҗзӨәгҒ—гҖҒгҒҫгҒҹеҫҖжқҘйҖҒгӮҠгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®жүӢеҪўгӮ’еҒҪйҖ гҒ—гҒҰгҖҒи—©гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҒҜиҘҝеҝөеҜәгӮ’и¶ҠеәҰеј•еҸ—дәәгҒЁгҒҷгӮӢжңӯгӮ’е…ҘгӮҢгҒҰдәӢжҘӯгӮ’е®ҹиЎҢгҒ—гҒҹгҖӮгҒӢгҒҸгҒ—гҒҰ1804е№ҙгҒҫгҒ§гҒ«гҖҒиҘҝеҝөеҜәгҒ§гҒҜеҠ иіҖи—©гӮ’дёӯеҝғгҒ«60жҲёгҒӮгҒҫгӮҠгҒ®з§»ж°‘гӮ’иҝҺгҒҲгӮӢгҒ«иҮігҒЈгҒҹ[18]гҖӮ жҠҳгҒӢгӮүж¬ иҗҪгҒ®еҸ–гӮҠз· гҒҫгӮҠгҒ«й–ўгҒҷгӮӢи§ҰгӮҢгӮ’еҮәгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹеҠ иіҖи—©[жіЁйҮҲ 3]гҒҜгҖҒдёҖеҗ‘гҒ«жёӣгӮүгҒӘгҒ„ж¬ иҗҪгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰеҜҫзӯ–еј·еҢ–гӮ’и©ҰгҒҝгҖҒ1801е№ҙгҒ«гҒҜжҺўзҙўгҒҫгҒ§гҒ®3е№ҙгҒ®зҢ¶дәҲгӮ’ж’Өе»ғгҒ—гҖҒ1804е№ҙгҒ«гҒҜдәәеҲҘж”№гӮҒгӮ’еҺіж јеҢ–гҒ—гҒҰж¬ иҗҪиҖ…гҒ®еј•гҒҚжҲ»гҒ—гӮ’еӣігҒЈгҒҹгҖӮз¬ й–“и—©гҒ«гӮӮгҒ“гҒ®йўЁиӘ¬гҒҢеәғгҒҫгҒЈгҒҰйғ·йҮҢгҒ«йҖғгҒ’её°гӮӢиҖ…гӮӮзҸҫгӮҢгҖҒ1808е№ҙгҒ«гҒ„гӮҲгҒ„гӮҲеҠ иіҖи—©гҒ®еҪ№дәәгҒҢжҙҫйҒЈгҒ•гӮҢгӮӢгҒЁгҒ®зҹҘгӮүгҒӣгҒҢеұҠгҒҸгҒ«еҸҠгӮ“гҒ§гҖҒиүҜж°ҙгҒҜиІ¬д»»гӮ’еҸ–гҒЈгҒҰиҮӘеҲғгҒ—гҖҒгҒ“гҒ“гҒ«з¬ й–“и—©гҒ®з§»ж°‘гҒҜдёӯжӯўгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹ[20]гҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҒқгҒ®еҫҢгҖҒиүҜж°ҙгҒ®еӯ«гҒ«гҒӮгҒҹгӮӢиүҜж „гҒ®д»ЈгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁз¬ й–“и—©гҒ®з§»ж°‘гҒҜеҶҚй–ӢгҒ•гӮҢгҖҒ1829е№ҙгҒҫгҒ§гҒ«200жҲёгҖҒ1868е№ҙгҒҫгҒ§гҒ«450жҲёгӮ’иҝҺгҒҲгӮӢгҒ«иҮігҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒӘгҒҠгҖҒ移民гҒ®еҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢеҜәйҷўгҒ®дёҖгҒӨгҒ§гҒӮгӮӢз¬ й–“еёӮгҒ®еӨ§и°·жҙҫгғ»е…үз…§еҜәгҒ§гҒҜгҖҒжӢӣиҮҙгҒ—гҒҹ移民гҒ®гҒҶгҒЎ80жҲёгӮ’йҷёеҘҘгҒ®з¬ й–“и—©йЈӣең°пјҲзҸҫгҒ„гӮҸгҒҚеёӮпјүгҒ«еҶҚ移дҪҸгҒ•гҒӣгҒҰгҒ„гӮӢ[21]гҖӮ ж°ҙжҲёи—©гғ»е®ҚжҲёи—©ж°ҙжҲёи—©гҒҜ幕еәңгҒ®иҰӘи—©гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®дҪ“йқўгӮӮгҒӮгҒЈгҒҰгҒӢгҖҒе…Ҙзҷҫ姓ж”ҝзӯ–гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜй–ўеҝғгӮ’жҢҒгҒҹгҒҡгҖҒжҪ°гӮҢзҷҫ姓пјҲзө¶е®¶пјүгҒ®з”ҹгҒҫгӮҢгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«еӢ§иҫІгӮ’иӘ¬гҒҸгҒ®гҒҝгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒе®ҹйҡӣгҒ«гҒҜ移民гҒҜдҝқиӯ·гғ»жӯ“иҝҺгҒ•гӮҢгҒҹеҪўи·ЎгҒҢгҒҝгӮүгӮҢгӮӢгҖӮй–ӢеўҫгҒ«гҒӮгҒҹгӮҠи—©гҒӢгӮүйҮ‘йҠӯгӮ„иҫІе…·зӯүгӮ’ж”ҜзөҰгҒ•гӮҢгҒҹдјқжүҝгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒҫгҒҹзңҹе®—гҒ®йҒәи·ЎеҜәйҷўгҒ®е‘ЁиҫәгҒ«й–Ӣеўҫең°гҒҢеӨҡгҒҸж®ӢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒзӣҙжҺҘзҡ„гғ»й–“жҺҘзҡ„гҒ«зңҹе®—еҜәйҷўгҒ®ж–Ўж—ӢгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгӮӮгҒ®гҒЁжғіеғҸгҒ•гӮҢгӮӢ[22]гҖӮиҘҝеҝөеҜәгҒ®иЁҳйҢІгҒ«гҒҜгҖҒж°ҙжҲёи—©й ҳгҒ«300жҲёгҒ®з§»ж°‘гӮ’еҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢгҒҹгҒЁгҒ•гӮҢгӮӢгҒҢгҖҒи—©гҒ®жӯЈејҸгҒӘиЁҳйҢІгҒ«гҒҜж®ӢгҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„[23]гҖӮ ж°ҙжҲёи—©гҒ®ж”Ҝи—©гҒ§гҒӮгӮӢе®ҚжҲёи—©гҒ§гҒҜгҖҒе”ҜдҝЎеҜәгҒ®дё»е°ҺгҒ®дёӢгҒ«еҢ—йҷёиҫІж°‘гҒ®жӢӣиҮҙгҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҹгҖӮе”ҜдҝЎеҜәгҒ®еғ§дҫ¶гҒ§гҒӮгӮӢе”Ҝе®ҡгғ»е”ҜжҒөиҰӘеӯҗгҒҜгҖҒеҢ—йҷёеёғж•ҷгҒ®гҒҹгҒігҒ«ж•°жҲёгҒ®иҫІж°‘гӮ’йҖЈгӮҢгҒҰжҲ»гӮҠгҖҒгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰе…ҘжӨҚгҒ—гҒҹ移民гҒҜ500жҲёдҪҷгӮҠгҒ«дёҠгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮе…ҘжӨҚиҖ…гҒҜиҚ’е»ғгҒ—гҒҹеӨ§жІўж–°з”°гӮ„жІ“дә”йғҺж–°з”°пјҲз¬ й–“еёӮпјүгҖҒгҒ•гӮүгҒ«еӨ§еЎҡжқ‘пјҲзҸҫгғ»ж°ҙжҲёеёӮеӨ§еЎҡз”әпјүгҒ®й–ӢеўҫгҒ«еҪ“гҒҰгӮүгӮҢгҖҒгҒқгҒ®еҠҹзёҫгҒӢгӮүе”Ҝе®ҡгҒ«гҒҜи—©гҒӢгӮүж„ҹзҠ¶гҒҢдёҺгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢ[22]гҖӮгҒӘгҒҠгҖҒе”ҜжҒөгҒҜиүҜж°ҙгҒ®жӯ»еҫҢгҒ«еҪјгҒ®ж¬ЎеҘігҒЁзөҗе©ҡгҒ—гҒҰиҘҝеҝөеҜәгҒ®дҪҸиҒ·гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҒҝгҒҰгҖҒе”Ҝе®ҡгӮүиҰӘеӯҗгҒҜиүҜж°ҙгҒ®з§»ж°‘ж”ҝзӯ–гҒ«еҪұйҹҝгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҖӮеҗҢж§ҳгҒ®гҒ“гҒЁгҒҜиүҜж°ҙгҒ®еЁҳе©ҝгҒ«гҒӮгҒҹгӮӢи«Ұй ҶгҒҢдҪҸиҒ·гӮ’еӢҷгӮҒгҒҰгҒ„гҒҹж——жң¬й ҳгҒ®з„ЎйҮҸеҜҝеҜәгҒ«гӮӮиЁҖгҒҲгӮӢ[24]гҖӮ дёӯжқ‘и—©е…ғзҰ„жңҹд»ҘйҷҚгҖҒжҒ’еёёзҡ„гҒӘж¬ иҗҪгҒ«еҠ гҒҲгҒҰеӨ©жҳҺгҒ®йЈўйҘүгҒ§й ҳеҶ…гҒ®дәәеҸЈгӮ’еӨ§е№…гҒ«жёӣгӮүгҒ—гҒҹйҷёеҘҘеӣҪгҒ®зӣёйҰ¬дёӯжқ‘и—©гҒҜгҖҒз¬ й–“и—©гҒ«е…ҘгӮҢжӣҝгӮҸгӮӢеҪўгҒ§з§»ж°‘е°Һе…ҘгҒ«зқҖжүӢгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®гҒ“гӮҚдёӯжқ‘и—©гҒ«гҒҜгҖҒжң¬йЎҳеҜәжҙҫеҜәйҷўгҒ®е…үе–„еҜәгҒҠгӮҲгҒігҒқгҒ®жң«еҜәгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгӮӮгҒ®гҒ®гҖҒгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©е»ғеҜәеҗҢ然гҒ®зҠ¶ж…ӢгҒ§гҖҒжө„еңҹзңҹе®—гҒ®з©әзҷҪең°еёҜгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ1810е№ҙгҒ«и¶ҠдёӯгҒӢгӮүе®ҮеӨҡйғЎйҰ¬е ҙйҮҺжқ‘гҒ«жқҘдҪҸгҒ—гҒҰжқұзҰҸеәөгӮ’е»әгҒҰгҒҹеғ§гғ»й—Ўж•ҷгҒЁгҖҒзҝҢе№ҙгҒ«жқҘиЁӘгҒ—гҒҹжҷ®йЎҳеҜәпјҲз әжіўйғЎдәҢж—Ҙз”әпјүгҒ®е°‘е№ҙеғ§гғ»зҷәж•ҷгҒ«еҜҫгҒ—гҖҒ家иҖҒгҒ®д№…зұіжі°зҝҒгҒҢи—©еҶ…гҒ§гҒ®еёғж•ҷгҒ®дҝқиЁјгҒЁеј•гҒҚжҸӣгҒҲгҒ«з§»ж°‘гҒ®е°Һе…ҘгӮ’дҫқй јгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ“гҒ«гҒҜгҖҒ1808е№ҙгҒ«з¬ й–“и—©гҒ®з§»ж°‘гҒҢжү“жӯўгӮҒгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒж–°гҒҹгҒӘ移民еёҢжңӣиҖ…гҒ®йҖҒгӮҠеҮәгҒ—е…ҲгӮ’жұӮгӮҒгӮӢеҢ—йҷёеҒҙгҒ®еҜәйҷўгҒ®дәӢжғ…гӮӮгҒӮгҒЈгҒҹгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢ[25]гҖӮ 1810е№ҙгҒ«гҒҜи¶ҠдёӯгҒ®жңҖеҶҶеҜәпјҲз әжіўйғЎйә»з”ҹжқ‘пјүгҖҒ1811е№ҙгҒ«гҒҜи¶ҠеҫҢгҒ®е…үеҶҶеҜәпјҲи’ІеҺҹйғЎе Өжқ‘пјүгҒ®еғ§дҫ¶гҒҢдёӯжқ‘и—©гҒ«жқҘдҪҸгҒ—гҖҒ移民жҙ»еӢ•гӮ’йҖІгӮҒгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ1813е№ҙгҒ«гҒҜгҖҒд№…зұігҒҢи—©дё»гҒёгҒ®иІ¬д»»гӮ’йҒҝгҒ‘гӮӢгҒҹгӮҒгҒ«е®¶иҖҒиҒ·гӮ’иҫһгҒ—гҒҰгҖҒз§ҒдәәгҒЁгҒ—гҒҰ移民еҸ—е…ҘгҒ®жә–еӮҷгҒ«еҸ–гӮҠжҺӣгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮеҠ иіҖи—©гҒҜзӣҙгҒЎгҒ«гҒ“гҒ®еӢ•гҒҚгӮ’еҜҹзҹҘгҒ—гҖҒ1814е№ҙгҒ«гҒҜиө°гӮҠзҷҫ姓гҒ®зҰҒд»ӨгӮ’еҶҚзҷәеёғгҒ—гҖҒзҷәж•ҷгҒ®жүӢй…ҚжӣёгҒҢеҮәгҒ•гӮҢгӮӢгҒӘгҒ©еҜҫзӯ–гҒ«д№—гӮҠеҮәгҒ—гҒҹгҖӮгҒҫгҒҹ1820е№ҙгҒ«гҒҜгҖҒзҷәж•ҷгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«з§»ж°‘еӢҹйӣҶгҒ«гҒӮгҒҹгҒЈгҒҹиүҜејҒгҒЁгҒ„гҒҶеғ§гҒҢеҠ иіҖи—©гҒ«жҚүгҒҲгӮүгӮҢгҖҒеҮҰеҲ‘гҒ•гӮҢгӮӢдәӢ件гӮӮиө·гҒ“гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢ[жіЁйҮҲ 4][27]гҖӮ гҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘең§еҠӣгҒ«гӮӮй–ўгӮҸгӮүгҒҡгҖҒзҷәж•ҷгҒ®е°ҪеҠӣгҒЁе ұеҫід»•жі•гӮ’жҺЁйҖІгҒҷгӮӢи—©гҒ«гӮҲгӮӢеҫ…йҒҮ[жіЁйҮҲ 5]гӮӮзӣёгҒҫгҒЈгҒҰгҖҒ移民数гҒҜзқҖе®ҹгҒ«еў—еҠ гҒ—гҖҒ1836е№ҙгҒ«гҒҜе…ғгҒ®жқұзҰҸеәөгҒҢгҖҢж–°жҲёдёүзҷҫжҲёеҸ–з«ӢгҒ®еҠҹгҖҚгҒ«гӮҲгӮҠеӨ§и°·жҙҫжӯЈиҘҝеҜәгӮ’еҗҚд№—гӮӢгҒ“гҒЁгӮ’иӘҚгӮҒгӮүгӮҢгҒҹгҖӮи—©еҶ…гҒ§гҒҜжӯЈиҘҝеҜәд»ҘдёӢ15гғ¶еҜәгҒҢ移民жӢӣиҮҙгҒ«гҒӮгҒҹгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒгҒ„гҒҡгӮҢгӮӮ移民гҒ«гӮҲгӮҠеҶҚиҲҲгғ»еүөе»әгҒ•гӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮдёӯжқ‘и—©гҒҜ幕жң«гҒҫгҒ§гҒ«гҖҒд»–е®—гҒ®дҝЎеҫ’гӮӮеҗ«гӮҒ3,000жҲёпјҲзңҹе®—еҜәйҷўгҒ§гҒҜ2,555жҲёпјүгӮ’еҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢгҒҹгҒЁгҒ•гӮҢгҖҒгҒқгҒ®еҮәиә«ең°гҒҜи¶ҠеҫҢгӮ„еҠ иіҖи—©гҒ®гҒҝгҒӘгӮүгҒҡгҖҒеӣ е№Ўгғ»дҪҶйҰ¬гғ»дјҠдәҲгҖҒгҒҫгҒҹе°‘ж•°гҒӘгҒҢгӮүж—Ҙеҗ‘гӮ„и–©ж‘©гҒ«гӮӮеҸҠгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢ[29]гҖӮ гҒқгҒ®д»–гҒ®и—© зңҹе®—дҝЎеҫ’гҒ®й–ўжқұе®ҡдҪҸгҒҢйҖІгӮ“гҒ 幕жң«жңҹгҖҒй–ўжқұгҒ®е№ійҮҺйғЁгҒ«еҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢгҒ®дҪҷең°гҒҢгҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒҸгӮӢгҒЁгҖҒи¶ҠдёӯгҒӢгӮүгҒ®з§»дҪҸеёҢжңӣиҖ…гҒҜгҖҒзғҸеұұгҒ«гҒӮгӮӢй–ўжқұйҒәи·ЎеҜәйҷўгҒ®дёҖгҒӨгҖҒж…ҲйЎҳеҜәгӮ’й јгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮжҷӮгҒ®дҪҸиҒ·гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹдҝЎж·ігҒҜгҖҒи¶ҠдёӯгҒӢгӮүйҖғж•ЈгҒ—гҒҰгҒҚгҒҹеҢ—йҷёиҫІж°‘гӮ’дҝқиӯ·гҒ—гҖҒеҪјзӯүгӮ’ең°е…ғеҗҚдё»гҒ®е°ҸдҪңдәәгҒЁгҒ—гҒҰеҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢгҒ•гҒӣгҒҹгҖӮзғҸеұұи—©дё»гҒ®еӨ§д№…дҝқж°ҸгҒҜе ұеҫід»•жі•гӮ’е®ҹж–ҪгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒ移民гҒ®еҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢгҒ«гӮӮеҘҪж„Ҹзҡ„гҒӘж…ӢеәҰгӮ’зӨәгҒ—гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮиҢӮжңЁгӮ„зғҸеұұгҒҜз…ҷиҚүгҒ®йӣҶж•Јең°гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒ移民гҒҜз…ҷиҚүиҖ•дҪңдәәгҒЁгҒ—гҒҰйӮЈзҸӮе·қжөҒеҹҹгҒ«е…ҘжӨҚгҒ—гҒҹ[30]гҖӮ зҙ°е·қиҲҲиІ«гҒ®жІ»гӮҒгӮӢи°·з”°йғЁи—©гӮӮгҖҒиІ еӮө13дёҮдёЎгӮ’жҠұгҒҲгҒҰеӨ©дҝқеҲқе№ҙгӮҲгӮҠе ұеҫід»•жі•гҒ«гӮҲгӮӢиІЎж”ҝеҶҚе»әгӮ’еҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢгӮӢгҒ»гҒ©гҒ«иІЎж”ҝгҒҜйҖјиҝ«гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮи°·з”°йғЁи—©гҒ®йЈӣгҒіең°гҒ§гҒӮгӮӢиҢӮжңЁгғ»жӯЈжҳҺеҜәгҒ®дҪҸиҒ·гғ»ж•ҷе°ҺгҒҜгҖҒеҪјгӮӮгҒҫгҒҹз«№еһЈзӣҙжё©гҒ«жӢӣгҒӢгӮҢгҒҹ移民гҒ®дёҖдәәгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒиҮӘгӮүеҢ—и¶ҠгҒ«иөҙгҒ„гҒҰй–Җеҫ’гӮ’жӢӣиҮҙгҒ—гҖҒ300жҲёгҒ®з§»ж°‘гӮ’иҝҺгҒҲе…ҘгӮҢгҒҹгҖӮеёӮиІқз”әгҒ«гҒӮгӮӢдёӯжқ‘еҜәгӮӮгҖҒжӯЈжҳҺеҜәгҒ«иҚүйһӢгӮ’и„ұгҒ„гҒ 移民гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеүөе»әгҒ•гӮҢгҒҹеҜәгҒ®дёҖгҒӨгҒ§гҒӮгӮӢ[31]гҖӮ е°ҸжӢ¬ж–ҮеҢ–е№ҙй–“д»ҘеҫҢгҒ«гҒҜгҖҒ幕еәңгӮ„еҗ„и—©гҒҢжӨҚж°‘ж”ҝзӯ–гӮ’иЎҢгӮҸгҒҡгҒЁгӮӮгҖҒйҖғж•ЈгҒЁгҒ„гҒҶеҪўгӮ’гҒЁгҒЈгҒҰеҠ иіҖи—©иҫІж°‘гҒ®иҮӘзҷәзҡ„гҒӘ移дҪҸгҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮгӮҲгҒЈгҒҰеҜӣж”ҝгҒӢгӮүж–ҮеҢ–жңҹгҒ®дёҖйҖЈгҒ®жӨҚж°‘ж”ҝзӯ–гҒҜгҖҒеҢ—й–ўжқұиҫІжқ‘гӮ’еҠ иіҖи—©иҫІж°‘гҒ®йҖғж•ЈгҒ®е ҙгҒЁгҒ—гҒҰжҸҗдҫӣгҒҷгӮӢдёӢең°гӮ’дҪңгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҲгӮӢгҖӮгҒҫгҒҹи¶ҠеҫҢиҫІж°‘гӮӮгҖҒж–Үж”ҝгҒӢгӮүеӨ©дҝқжңҹгҒ«гҒҜж–Ўж—ӢжҘӯиҖ…гҒҢд»ӢеңЁгҒ—гҖҒе‘ЁиҫәгҒ®ж——жң¬й ҳгҒёз§»ж°‘гӮ’жӢЎеӨ§гҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹ[32]гҖӮдҝЎеҫ’гҒ®жөҒе…ҘгҒ«гӮҲгӮҠиЎ°дәЎгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹй–ўжқұгҒ®йҒәи·ЎеҜәйҷўгҒҜеҫ©иҲҲгҒ—гҖҒгҒҫгҒҹ移民гҒ®еў—еҠ гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰзҜүең°жң¬йЎҳеҜәгғ»жө…иҚүжң¬йЎҳеҜәзӯүгҒ®жҺӣжүҖпјҲеҜәйҷўз©әзҷҪең°гҒ®й–Җеҫ’гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«еҪ№еғ§гӮ’жҙҫйҒЈгҒ—жі•иҰҒгӮ’еҹ·гӮҠиЎҢгҒҶеҜәйҷўпјүгҒЁгҒ—гҒҰж–°гҒҹгҒ«е»әз«ӢгҒ•гӮҢгҒҹеҜәйҷўгӮӮеҗ„ең°гҒ«жүҖеңЁгҒҷгӮӢ[33]гҖӮ д»ҘдёҠгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒгҒ“гӮҢгӮүдёҖйҖЈгҒ®е…Ҙзҷҫ姓ж”ҝзӯ–гҒҜе•“и’ҷзҡ„гҒӘд»Је®ҳгӮ„и—©дё»гҒ®дёӢгҒ«жҺЁйҖІгҒ•гӮҢгҖҒй–ўжқұгғ»жқұеҢ—гҒ®иҫІжқ‘еӣһеҫ©гҒЁжө„еңҹзңҹе®—гҒ®е®—еӢўжӢЎеӨ§гҒ«дёҖе®ҡгҒ®еҠ№жһңгӮ’жһңгҒҹгҒ—гҒҹ[34]гҖӮиҘҝеҝөеҜәгҒ®иЁҳйҢІгҒ«гӮҲгӮҢгҒ°гҖҒжңҖзөӮзҡ„гҒ«жҳҺжІ»е…ғе№ҙгҒҫгҒ§гҒ«зңҹе®—еҜәйҷўгҒҢжӢӣиҮҙгҒ—гҒҹ移民гҒ®з·Ҹж•°гҒҜгҖҒиҘҝеҝөеҜәгҒ®450жҲёгҒ«еҠ гҒҲгҒҰгҖҒдёӢйҮҺгғ»иҠіиіҖйғЎгҒ§500жҲёгҖҒеёёйҷёгғ»ж–°жІ»йғЎ300дҪҷжҲёгҖҒдёӢз·Ҹгғ»иҢЁеҹҺйғЎ200дҪҷжҲёгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢ[23]гҖӮ1981е№ҙжҷӮзӮ№гҒ®иӘҝжҹ»гҒ§гҖҒеҢ—й–ўжқұдёҖеҶҶгҒ«е°‘гҒӘгҒҸгҒЁгӮӮ9,000жҲёгҒ®з§»ж°‘гҒ®еӯҗеӯ«гҒҢжүҖеңЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢжҳҺгӮүгҒӢгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢ[35]гҖӮ гҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҒ“гҒҶгҒ—гҒҹж”ҝзӯ–гҒҜгҖҒиҫІж°‘гҒ®еңҹең°гҒёгҒ®з·ҠзёӣгҒЁгҒ„гҒҶгҖҒ幕藩дҪ“еҲ¶гҒ®ж №е№№гҒҹгӮӢеҺҹеүҮгӮ’з ҙгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒқгҒ®гҒҹгӮҒжңүе…ғжӯЈйӣ„гҒҜгҖҒдёҖйҖЈгҒ®е…Ҙзҷҫ姓ж”ҝзӯ–гҒҜдёӯе°ҸгҒ®и—©дё»гӮ„д»Је®ҳгҒ®жүӢи…•гҒ«её°гҒӣгӮүгӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒжө„еңҹзңҹе®—гӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҒҰжқұеӣҪгҒ®иҫІжқ‘еӣһеҫ©гӮ’гҒӯгӮүгҒЈгҒҹ幕閣жңүеҝ—гҒ®дјҒгҒҰгҒ гҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶиҰ–зӮ№гӮ’жҸҗзӨәгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮжқҫе№іе®ҡдҝЎгҒҜеҜӣж”ҝгҒ®ж”№йқ©гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰж—§йҮҢеё°иҫІд»ӨгӮ’3еәҰгҒ«гӮҸгҒҹгӮҠеёғйҒ”гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒгҒқгҒ®й–“гҒ®1791е№ҙгҒ«гҒҜиҘҝжң¬йЎҳеҜәгҒ«иҰҒи«ӢгҒ—гҒҰй–ўжқұгҒ®й–Җеҫ’гҒ«е •иғҺгӮ’жҲ’гӮҒгҒ•гҒӣгҖҒгҒ•гӮүгҒ«и«ёе®—еҜәйҷўгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰзңҹе®—гҒ®ж•ҷеҢ–гӮ’гҖҢж®ҠеӢқгҖҚгҒЁз§°жҸҡгҒҷгӮӢз•°дҫӢгҒ®ж•ҷжҲ’гӮ’зҷәгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ第1еӣһгҖҒ2еӣһгҒ§гҒ»гҒЁгӮ“гҒ©е®ҹеҠ№гӮ’еҫ—гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒЁгҒ•гӮҢгӮӢеё°иҫІд»ӨгӮ’гҖҒ1793е№ҙгҒ®з¬¬3еӣһгҒ§жңҹйҷҗгӮ’ж’Өе»ғгҒ—гҒҰеҶҚе…¬еёғгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒ幕й ҳеҶ…гҒ§гҒ®е®ҹйЁ“зҡ„гҒӘе…Ҙзҷҫ姓гҒ®жҲҗеҠҹгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҖҒе…ҲгҒ®жі•д»ӨгӮ’е…Ҙзҷҫ姓ж”ҝзӯ–гҒ«иӘӯгҒҝжӣҝгҒҲгӮӢгӮҲгҒҶеҗ„и—©гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰжҡ—гҒ«зӨәе”ҶгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢ[36]гҖӮ 移民гҒ®еҮәиә«ең°гғ»е…ҘжӨҚең°еҢ—йҷёгҒӢгӮүгҒ®з§»дҪҸиҖ…гҒҜи¶ҠдёӯгҖҒгҒЁгӮҠгӮҸгҒ‘зӨӘжіўйғЎпјҲз әжіўеёӮгҖҒж—§еә„е·қз”әгҖҒдә•жіўз”әгҖҒзҰҸе…үз”әгҖҒеҹҺз«Ҝз”әпјүгҒ®еҮәиә«иҖ…гҒҢеӨҡгҒӢгҒЈгҒҹгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢ[37]гҖӮ1840е№ҙгҒ®еҠ иіҖи—©гҒ®еҸІж–ҷгҒ«гӮҲгӮҢгҒ°гҖҒи¶Ҡдёӯ3йғЎгҒ§гҒ®иө°гӮҠзҷҫ姓пјҲйҖғж•ЈгҒ—гҒҹиҫІж°‘пјүгҒҜгҖҒзӨӘжіўйғЎ219дәәгҖҒе°„ж°ҙйғЎ98дәәгҖҒж–°е·қйғЎ88дәәгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮеҠ иіҖгҒӢгӮүгҒ®з§»ж°‘гҒҜи¶ҠдёӯгҒ®3еүІзЁӢеәҰгҖҒиғҪзҷ»гҒӢгӮүгҒ®з§»ж°‘гҒҜи¶ҠдёӯгҒ®1.5еүІзЁӢеәҰгҒЁжҺЁе®ҡгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®з§»ж°‘гҒҜгҖҒй–ўжқұгҒ®йҒәи·ЎеҜәйҷўгҒ®гӮ„жң¬йЎҳеҜәеҸӮи©ЈгҖҒдјҠеӢўеҸӮгӮҠгҖҒж№ҜжІ»зҷӮйӨҠгҒӘгҒ©гҒ®еҗҚзӣ®гҒ§жҠңгҒ‘еҮәгҒҷгӮӮгҒ®гҒҢеӨҡгҒӢгҒЈгҒҹ[38]гҖӮ 移民йӣҶиҗҪгҒ®еҲҶеёғгҒ«гҒҜгҖҒи¶ҠеҫҢ移民гҒҢеӨҡгҒҸйӣҶеӣЈз§»дҪҸгҒ—гҒҹзңҹеІЎе‘ЁиҫәпјҲиҠіиіҖйғЎпјүгҒЁгҖҒеҠ иіҖи—©гҒ®з§»ж°‘гҒ®е®ҡдҪҸгҒ®ж ёгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹз¬ й–“е‘ЁиҫәгҒЁгҒ„гҒҶ2гҒӨгҒ®дёӯеҝғгҒҢгҒҝгӮүгӮҢгӮӢгҖӮеҫҢиҖ…гҒ®е…ҘжӨҚең°гҒ«й–ўгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒж–°иҲҲеҜәйҷўгҒ®е»әз«Ӣе№ҙд»ЈгҒӢгӮүиҰіеҜҹгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒз¬ й–“гҒӢгӮүйҒ гҒ–гҒӢгӮӢгҒ«гҒ—гҒҹгҒҢгҒЈгҒҰе®ҡдҪҸгҒҢйҒ…гҒҸгҒӘгӮӢеӮҫеҗ‘гҒҢгҒҝгӮүгӮҢгӮӢ[39]гҖӮ

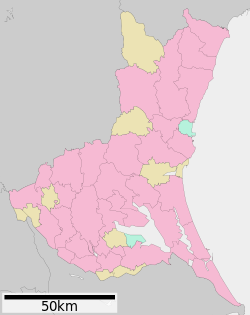

д»ҘдёӢгҒ«гҒҜ移民гҒҢеңЁдҪҸгҒҷгӮӢгҒЁгҒ•гӮҢгӮӢдё»гҒӘйӣҶиҗҪгӮ’дёҖиҰ§гҒ«зӨәгҒҷгҖӮеҢ—й–ўжқұгҒ®еёӮеҢәз”әжқ‘гғ»жҲёж•°зӯүгҒҜдё»гҒЁгҒ—гҒҰз«№еҶ…пјҲ1962пјүгғ»еұұжң¬пјҲ1971пјүгҒ®иіҮж–ҷеҪ“жҷӮгҒ®гӮӮгҒ®гӮ’иЁҳијүгҒ—гҖҒең°еҗҚзӯүгҒ®жҳҺгӮүгҒӢгҒӘиӘӨжӨҚд»ҘеӨ–гҒҜдҝ®жӯЈгҒ—гҒӘгҒ„гҖӮгҒ“гҒ“гҒ«ијүгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢд»ҘеӨ–гҒ«гӮӮгҖҒе°‘ж•°гҒ®з§»ж°‘гҒҢеҗ„ең°гҒ«ж•ЈеңЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮзү№гҒ«гҖҢи°·жҙҘгҖҚгҖҢжІўгҖҚгҖҢж–°з”°гҖҚгҒӘгҒ©гҒ®ең°еҗҚгҒҜгҖҒ移民гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰй–ӢжӢ“гҒ•гӮҢгҒҹе ҙжүҖгҒҢеӨҡгҒ„[40]гҖӮ иҢЁеҹҺзңҢ

ж ғжңЁзңҢзңҹеІЎеёӮгҒҠгӮҲгҒіиҠіиіҖйғЎгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒжӘҖеҫ’жҲёж•°гҒҠгӮҲгҒіжүӢж¬ЎеҜәгҒ«иЁҳијүгҒӮгӮӢгӮӮгҒ®гҒҜз§Ӣжң¬[94]гҒ®жҳҺжІ»5е№ҙгҒ®еЈ¬з”іжҲёзұҚгҒ«еҹәгҒҘгҒҸиіҮж–ҷгӮҲгӮҠиЈңгҒЈгҒҹпјҲжҲёж•°10жҲёд»ҘдёҠгҒ®гӮӮгҒ®пјүгҖӮгҒ“гҒ®гҒ»гҒӢгҖҒе°Ӯдҝ®еҜәгҒ®й–Җеҫ’гҒ«гӮӮеҢ—йҷёеҮәиә«иҖ…гҒҢеӨҡгҒ„гҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҒҢгҖҒгҒқгҒ®ж•°гҒҜжҳҺгӮүгҒӢгҒ§гҒӘгҒ„[95]гҖӮ

зҰҸеі¶зңҢзӣёеҸҢең°ж–№гҒ®гғҮгғјгӮҝгҒҜе Җ[117]гҒ®1951е№ҙжҷӮзӮ№гҒ®иӘҝжҹ»гҒ«еҹәгҒҘгҒҸгҖӮз°Ўз•ҘгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒжҲёж•°гҒҢ10жҲёд»ҘдёҠгҒ®йӣҶиҗҪгҒ«зөһгҒЈгҒҰжҺІијүгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

移民гҒ®з”ҹжҙ»з§»ж°‘гҒёгҒ®е·®еҲҘеҲқжңҹгҒ®зңҹ宗移民гҒҜгҖҒзө¶е®¶гҒЁгҒӘгҒЈгҒҹзҷҫ姓ж ӘгӮ’гҒқгҒ®гҒҫгҒҫз¶ҷжүҝгҒ—гҖҒ家еҗҚгӮ„иІЎз”ЈгӮ’еј•гҒҚз¶ҷгҒҗеҪўејҸгӮ’гҒЁгҒЈгҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—移дҪҸгҒ—гҒҹиҫІж°‘гҒҜеҗ„ең°гҒ§гҖҢеҠ иіҖиҖ…гҖҚгҖҢеҠ иіҖгҒЈгҒҪгҖҚгҖҢж–°зҷҫ姓гҖҚгҒӘгҒ©гҒЁе‘јгҒ°гӮҢгҒҰеҸӨеҸӮгҒ®дҪҸж°‘гҒӢгӮүе·®еҲҘзҡ„еҫ…йҒҮгӮ’еҸ—гҒ‘гҖҒе®—ж•ҷгғ»ж–ҮеҢ–ж…Јзҝ’гҒ®йҒ•гҒ„гҒ«гӮҲгӮӢи»ӢиҪўгҒҢзө¶гҒҲгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮз¬ й–“и—©гҒ§гҒҜиүҜж°ҙгҒҢеҜәзӨҫеҘүиЎҢгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰдҝЎд»°гҒ®дҝқиЁјгҒЁе·®еҲҘгҒёгҒ®й…Қж…®гӮ’жұӮгӮҒгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒж°ҙжҲёи—©гҒ§гӮӮи—©дё»еҫіе·қж–үжҳӯиҮӘгӮүгҒҢйғЎж–№жүӢд»ЈгӮ„й ҳж°‘гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰ移民гҒ®е·®еҲҘгӮ’иЎҢгӮҸгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«е‘јгҒігҒӢгҒ‘гӮ’иЎҢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮдёӯжқ‘и—©гҒ§гӮӮгҒ—гҒ°гҒ—гҒ°дҝЎд»°гӮ„зҝ’дҝ—гҒ®йҒ•гҒ„гҒ«гӮҲгӮӢеҜҫз«ӢгҒҢз”ҹгҒҳгҖҒжіЈгҒҚеҜқе…ҘгӮҠгҒ•гҒӣгӮүгӮҢгҒҹ移民гҒ®жң«иЈ”гҒҢгҖҢеҠ иіҖжіЈгҒҚгҖҚгӮ’гҒ—гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶи©ұгҒҢиҝ‘е№ҙгҒҫгҒ§ж®ӢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢ[жіЁйҮҲ 6][119]гҖӮеҫҢжңҹгҒ«гҒҜж–°з”°й–ӢзҷәгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰ移民гҒҢж–°гҒҹгҒ«йӣҶиҗҪгӮ’еҪўжҲҗгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢдёҖиҲ¬еҢ–гҒ—гҖҒе…ҲдҪҸж°‘гҒЁгҒ®ж‘©ж“ҰгҒҜе°‘гҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹ[21]гҖӮ гҒ“гҒҶгҒ—гҒҹе·®еҲҘгҒ«гӮӮгҒӢгҒӢгӮҸгӮүгҒҡгҖҒ移民гҒҹгҒЎгҒҜеӢӨеӢүгғ»зҜҖеҖ№гӮ’ж—ЁгҒЁгҒ—гҖҒзңҹе®—еҜәйҷўгӮ’дҝЎд»°гҒЁеӣЈзөҗгҒ®жӢ зӮ№гҒЁгҒ—гҒҰзөҢжёҲзҡ„ең°дҪҚгҒ®еҗ‘дёҠгҒ«еҠұгӮ“гҒ гҖӮзӣёйҰ¬и—©е°Ҹй«ҳйғЎгҒ§гҒҜгҖҒжңҖеҲқгҒ®з§»дҪҸиҖ…гҒҢ移дҪҸгҒ—гҒҰгҒӢгӮүзҙ„20е№ҙгҒ«гҒ—гҒҰгҖҒ移民гҒ®ж°ҙз”°йқўз©ҚгҒҜгҒ»гҒј1950е№ҙд»ЈгҒ®ж°ҙжә–гҒЁеҗҢзЁӢеәҰгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹ[120]гҖӮзӣёйҰ¬еёӮгҒ®й»’жңЁйӣҶиҗҪгҒ§гҒҜгҖҒ1954е№ҙжҷӮзӮ№гҒ®зңҹе®—йӣҶеӣЈгҒЁйқһзңҹе®—йӣҶеӣЈгҒ®жүҖжңүиҖ•ең°гғ»жқ‘зЁҺйЎҚгӮ’жҜ”ијғгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒзңҹе®—йӣҶеӣЈгҒ®гҒ»гҒҶгҒҢе№іеқҮгҒ—гҒҰж°ҙз”°3еҸҚгҖҒеұұжһ—9еҸҚгҖҒжқ‘зЁҺйЎҚгҒ«гҒ—гҒҰ1,500еҶҶгӮӮй«ҳгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒзҙ„150е№ҙгҒ®й–“гҒ«и‘—гҒ—гҒҸзөҢжёҲеҠӣгӮ’гҒӨгҒ‘гҒҹгҒ“гҒЁгҒҢзўәиӘҚгҒ•гӮҢгӮӢ[120]гҖӮеҢ—й–ўжқұгҒ§гӮӮгҖҒ移民гҒ®еӯҗеӯ«гҒҜйҖІеҸ–жҖ§гҒ«еҜҢгҒҝзөҢжёҲзҡ„гҒ«еҜҢиЈ•гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒж—ӯжқ‘гҒ®гғЎгғӯгғіж Ҫеҹ№гҖҒе…«еҚғд»Јз”әгҒ®гғҸгӮҜгӮөгӮӨж Ҫеҹ№гҖҒеҢ—жөҰжқ‘гҒ®гғҹгғ„гғҗж Ҫеҹ№гҖҒйңһгғ¶жөҰгҒ®йҜүйӨҠж®–гҒӘгҒ©гҒ®ж–°дәӢжҘӯгӮ’з©ҚжҘөзҡ„гҒ«еұ•й–ӢгҒ—гҒҰгҒҚгҒҹ[35]гҖӮж ғжңЁзңҢеӨ§з”°еҺҹеёӮдҪҗд№…еұұгҒ§гӮӮгҖҒ移民йӣҶеӣЈгҒҢйқһ移民йӣҶеӣЈгҒ«жҜ”гҒ№гҒҰз”°з•‘гғ»еұұжһ—гӮ’2з”әд»ҘдёҠеӨҡгҒҸжүҖжңүгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ®е ұе‘ҠгҒҢгҒӮгӮӢ[121]гҖӮ ж–ҮеҢ–гғ»зҝ’дҝ—еҲ»иӢҰеӢүеҠұгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰ次第гҒ«еҜҢгӮ’и“„з©ҚгҒ—гҒҹ移民гҒҜгҖҒжқ‘иҗҪеҶ…гҒ§гҒ®зӨҫдјҡзҡ„гҒӘең°дҪҚгӮ’еҗ‘дёҠгҒ•гҒӣгӮӢгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гҖҒгҒқгҒ®йҒҺзЁӢгҒ§зҸҫең°ж°‘гҒ«еҗҢеҢ–гҒҷгӮӢеҠӘеҠӣгӮӮиЎҢгҒЈгҒҹгҖӮзӣёйҰ¬ең°ж–№гҒ§гҒҜгҖҒе…ҲдҪҸгҒ®зӣёйҰ¬иҫІж°‘гҒЁгҒ®зҝ’дҝ—пјҲиЁҖиӘһгӮ„иЎЈйЈҹдҪҸпјүгҒ®е·®з•°гҒҜгҖҒе®—ж•ҷйқўгӮ’гҒ®гҒһгҒ„гҒҰгҒҜгҒҠгҒҠгӮҲгҒқ3д»Јзӣ®гӮ’еўғгҒЁгҒ—гҒҰгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©еҗҢеҢ–гҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒҹгҒ гҒ—гҖҒ1950е№ҙд»ЈгҒ”гӮҚгҒ«гҒҜгҖҒж–°гҒ—гҒ„移дҪҸиҖ…йӣҶеӣЈгҒ«гҒҜи¶ҠдёӯгӮ„еӣ е№ЎгҒ®ж–№иЁҖгӮ’ж®ӢгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮӮгҒ®гӮӮгҒӮгӮҠгҖҒгҒҫгҒҹдҝЎд»°й–ўдҝӮгҒ®иӘһеҪҷгҒ«гҒҜгҒқгҒ®еҗҚж®ӢгӮ’гҒЁгҒ©гӮҒгҒҰгҒ„гҒҹ[122]гҖӮгҒҫгҒҹеҢ—й–ўжқұгҒ§гҒҜгҖҒзҸҫең°дҪҸж°‘гҒЁгҒ®иһҚе’ҢгӮ’еӣігҒЈгҒҰж”№е®—гҒ—гҒҹдәӢдҫӢ[123]гӮ„гҖҒдҝЎд»°гӮ’йҡ гҒҷгҒҹгӮҒгҒ«е…ҲзҘ–дјқжқҘгҒ®д»ҸеЈҮгӮ’жҚЁгҒҰгҒҰдҪҚзүҢгӮ„жі•еҗҚгҒ®гҒҝгӮ’гҒІгҒқгҒӢгҒ«зӨјжӢқгҒ—гҒҹдәӢдҫӢгҖҒеҮәз”ҹең°гӮ’еҒҪгҒЈгҒҰзҸҫең°гҒ«иҝ‘гҒ„ең°еҗҚгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹдәӢдҫӢгӮӮгҒӮгӮӢ[124]гҖӮ е…ҲдҪҸж°‘гҒЁз§»ж°‘гҒ®ж„Ҹиӯҳзҡ„гҒӘз·ҡеј•гҒҚгҒҜгҖҒ第дәҢж¬ЎеӨ§жҲҰеҫҢгҒ«гӮӮгҒ—гҒ°гӮүгҒҸгҒҜж®ӢеӯҳгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮз–Һй–Ӣе…ҲгҒ®зҰҸеі¶зңҢзӣёйҰ¬еёӮеӨ§еқӘгҒ«иӮІгҒЈгҒҹжӯҙеҸІеӯҰиҖ…гҒ®еІ©жң¬з”ұијқгҒ«гӮҲгӮҢгҒ°гҖҒеҗҢең°гҒ§гҒҜй«ҳеәҰжҲҗй•·жңҹгҒҫгҒ§гҒҜгҒҜгҒЈгҒҚгӮҠгҒЁз§»ж°‘зү№жңүгҒ®йўЁдҝ—гҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°зҒ«и‘¬гҒ®ж…Јзҝ’пјҲд»–е®—гҒ§гҒҜеңҹ葬гҒҢдёҖиҲ¬зҡ„гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹпјүгҖҒеҜәйҷўгҒёгҒ®еј·гҒ„её°еұһж„ҸиӯҳгҖҒеұӢж•·еў“гҒ®дҝқжңүгҖҒзҷҪеЈҒгҒ®еңҹи”өгӮ„зөўзҲӣгҒӘд»ҸеЈҮгӮ’еӮҷгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒ©гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҪјгҒҜж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«еӣһжғігҒҷгӮӢ[125]гҖӮ

е©ҡ姻гҒ®дёҠгҒ§гӮӮгҖҒзңҹе®—й–Җеҫ’гҒЁе…ҲдҪҸгҒ®д»–е®—й–Җеҫ’гҒЁгҒ®й–“гҒ«гҒҜйҡ”зө¶гҒҢе°‘гҒӘгҒҸгҒӘгҒҸгҖҒзңҹе®—йӣҶиҗҪеҗҢеЈ«гҒ§е©ҡ姻гӮ’зөҗгҒ¶дәӢдҫӢгҒҢеӨҡгҒӢгҒЈгҒҹ[126]гҖӮең°зҗҶеӯҰиҖ…гҒ®дёӯе·қжӯЈгҒ«гӮҲгӮӢиӘҝжҹ»гҒ§гҒҜгҖҒй–ўжқұгҒ®з§»ж°‘йӣҶиҗҪгҒ§гҒӮгӮӢзҺүйҖ з”әпјҲзҸҫгғ»иЎҢж–№еёӮпјүжүӢиіҖж–°з”°гҒ§гҒҜгҖҒ1958е№ҙгҒӢгӮү1980е№ҙгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰгҒ®йҖҡе©ҡеңҸгҒҢзңҹе®—йӣҶиҗҪеҗҢеЈ«гҒ®гӮӮгҒ®гҒ«йҷҗгӮүгӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒиҝ‘йҡЈгҒ®йқһ移民йӣҶиҗҪгҒЁи‘—гҒ—гҒ„еҜҫз…§гӮ’гҒӘгҒҷгҖӮгҒ“гҒ“гҒ«гҒҜгҖҒзңҹе®—й–Җеҫ’гҒЁгҒ®е©ҡ姻гӮ’еҝҢйҒҝгҒҷгӮӢиҝ‘йҡЈең°еҢәгҒЁгҒ®й–ўдҝӮгҒҢеҪұйҹҝгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢ[35]гҖӮ зҸҫд»ЈгҒёгҒ®еҪұйҹҝзҰҸеі¶зңҢеҸҢи‘үз”әгӮ’дёӯеҝғгҒЁгҒҷгӮӢзӣёеҸҢең°ж–№гҒҜиңӮеұӢжҹҝгҒ®з”Јең°гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒзҸҫең°гҒ§гҒҜгҖҢеҜҢеұұжҹҝгҖҚгҒ®еҗҚгҒ§йҖҡгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮзқҖгҒ®иә«зқҖгҒ®гҒҫгҒҫгҒ§гӮ„гҒЈгҒҰгҒҚгҒҹеҢ—йҷёгҒ®з§»ж°‘гҒҢе”ҜдёҖгҖҒжҹҝгҒ®иӢҘжһқгӮ’жҗәгҒҲгҒҰгҒҚгҒҹгҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҖҢи“®еҰӮжҹҝгҖҚгҒЁгӮӮз§°гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢ[127]гҖӮеҜҢеұұзңҢж—§зҰҸе…үз”әгҒҜгҖҢи¶ҠгҒ®зҷҪжҹҝгҖҚгҒ®з”Јең°гҒЁгҒ—гҒҰжңүеҗҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒӘгҒҠгҖҒиҢЁеҹҺзңҢиЎҢж–№йғЎгҒ§гӮӮиңӮеұӢжҹҝгӮ’еҗ„жҲёгҒ«жӨҚгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒгҖҢеҜҢеұұжҹҝгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶе‘јгҒіеҗҚгҒҜгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶ[128]гҖӮ зӣёйҰ¬ең°ж–№гҒ«дјқгӮҸгӮӢзӣёйҰ¬зҜҖгҒҜгҖҒеҢ—йҷёгҒ§гҒҜиҫІж°‘гӮ’жӢӣиҮҙгҒҷгӮӢгӮігғһгғјгӮ·гғЈгғ«гӮҪгғігӮ°гҒЁгҒ—гҒҰе–§дјқгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮеҠ иіҖеёӮгҒ®йғ·еңҹеҸІе®¶гҒ®жұ з«ҜеӨ§дәҢгҒ«гӮҲгӮҢгҒ°гҖҒеҪјгҒҢеӯҗдҫӣгҒ®гҒ“гӮҚиӣҚзӢ©гӮҠгҒ«иЎҢгҒЈгҒҹйҡӣгҒ«гҖҢзӣёйҰ¬гҒӢгӮүдәәгҒ•гӮүгҒ„гҒҢжқҘгҒҰгҒ„гӮӢгҒһгҖҒгӮөгғјгӮ«гӮ№еӣЈгҒ®дәәгҒҢгҒ•гӮүгҒ„гҒ«жқҘгҒҹгҒһгҖҚгҒӘгҒ©гҒЁй©ҡгҒӢгҒ•гӮҢгҒҹзөҢйЁ“гҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒ„гҖҒгҒӢгҒӨгҒҰ移民еӢҹйӣҶгҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҹеҗҚж®ӢгҒЁжҖқгӮҸгӮҢгӮӢ[129]гҖӮгҒҫгҒҹеІ©еҙҺж•ҸеӨ«гҒ«гӮҲгӮӢгҒЁгҖҒзӣёйҰ¬ең°ж–№гҒ®ж°‘и¬ЎгҒ«гҒҜгҖҒжӯҢи©һгҒҜгҒҷгӮҠжӣҝгӮҸгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгӮӮгҒ®гҒ®гҖҒгғЎгғӯгғҮгӮЈгғјгҒ«еҠ иіҖгӮ„и¶ҠдёӯгҒӢгӮүи¶ҠеҫҢгӮ’зөҢз”ұгҒ—гҒҰе…ҘгҒЈгҒҰгҒҚгҒҹгӮӮгҒ®гҒҢеӨҡгҒҸж®ӢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢ[130]гҖӮ еӨҡгҒҸгҒ®з§»ж°‘гӮ’иј©еҮәгҒ—гҒҹеҜҢеұұзңҢеҚ—з әеёӮгҒҜгҖҒжқұж—Ҙжң¬еӨ§йңҮзҒҪгҒ§з”ҡеӨ§гҒӘиў«е®ігӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹеҚ—зӣёйҰ¬еёӮгҒ«еҜҫгҒ—гҖҒ10еәҰгҒ«гӮҸгҒҹгӮӢзҒҪе®іжҙҫйҒЈгӮ’гҒҜгҒҳгӮҒз¶ҷз¶ҡзҡ„гҒӘдәәзҡ„ж”ҜжҸҙгҒӘгҒ©гӮ’иЎҢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮж”ҜжҸҙеҜҫиұЎең°еҹҹгҒ«йҒёгӮ“гҒ зҗҶз”ұгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒзҙ„200е№ҙеүҚгҒ®з§»ж°‘гӮ’гҒҚгҒЈгҒӢгҒ‘гҒЁгҒҷгӮӢдәӨжөҒгҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгӮ’иЁҖеҸҠгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢ[131][132][133]гҖӮ еҚ—зӣёйҰ¬еёӮеҢ—иҗұжөңгҒ«дјқгӮҸгӮӢгҖҢгҒ№гӮ“гҒ‘гҒ„гҖҚгҒҜгҖҒзңҹе®—гҒ®и¬ӣгҒ«дҫӣгҒ•гӮҢгӮӢйғ·еңҹж–ҷзҗҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҜҢеұұзңҢгҒ®з әжіўең°ж–№гҒ«гҒҜгҖҢгғҷгғігӮұгӮӘгғӯгӮ·гҖҚпјҲе”җиҫӣеӯҗгӮ’е…ҘгӮҢгҒҹеӨ§ж №гҒҠгӮҚгҒ—пјүгҒЁгҒ„гҒҶж–№иЁҖгҒҢгҒӮгӮӢгҒҢгҖҢгҒ№гӮ“гҒ‘гҒ„гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶж–ҷзҗҶгҒҜгҒӘгҒҸгҖҒ移民гҒҢең°е…ғгҒ®йғ·еңҹж–ҷзҗҶгӮ’гӮўгғ¬гғігӮёгҒ—гҒҰж–°гҒҹгҒ«иҖғжЎҲгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮйңҮзҒҪгҒ«гӮҲгӮҠеҢ—иҗұжөңгҒ§гҒ®ж–ҮеҢ–з¶ҷжүҝгҒҢйӣЈгҒ—гҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҖҒеҜҢеұұзңҢз әжіўеёӮгҒ§гҒ“гҒ®ж–ҷзҗҶгӮ’з¶ҷжүҝгҒҷгӮӢи©ҰгҒҝгӮӮз”ҹгҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢ[134]гҖӮ зңҹ宗移民гӮ’жүұгҒЈгҒҹдҪңе“Ғ

и„ҡжіЁжіЁйҮҲ

еҮәе…ё

еҸӮиҖғж–ҮзҢ®

й–ўйҖЈй …зӣ®

|

Portal di Ensiklopedia Dunia