에티오피아 황제

에티오피아 황제(그으즈어: ንጉሠ ነገሥት nəgusä nägäst, "왕중왕")는 적어도 13세기부터 1975년 군주제가 폐지될 때까지 에티오피아 제국의 세습 통치자였다. 황제는 국가원수이자 정부수반이었으며, 해당 국가에서 궁극적인 행정, 사법 및 입법권을 가졌다. 1965년 내셔널 지오그래픽 (잡지) 기사에서는 제국 에티오피아를 "명목상 입헌군주정; 사실상 온정적 독재"라고 불렀다.[1] 칭호와 호칭 종종 영어로 "emperor"로 부정확하게 번역되는 "왕중왕"이라는 칭호는 고대 메소포타미아로 거슬러 올라가지만, 악숨에서는 셈브루테스 왕(서기 250년경)에 의해 사용되었다. 그러나 유리 코비샤노프는 이 사용을 296년~297년 페르시아가 로마군에 승리한 이후의 시기로 추정한다.[2] 솔로몬 이전 시대에 "느구사 너거스트" 칭호가 가장 두드러지게 사용된 것은 악숨의 에자나에 의해서였다. 그럼에도 불구하고, 솔로몬 왕조가 시작되기 전에는 대부분의 악숨과 자그웨 왕조 통치자들은 느구스로 불렸다. 에자나는 쿠시족의 수도인 메로에를 정복한 후, 중세 에티오피아 제국이 부상하기 전에 "에티오피아의 왕"이라는 칭호를 얻었다.[3] 이러한 관행은 현대에도 이어졌다. 아랍 역사가 이븐 하우칼이 하드하니로 기록한 아트세 칭호의 고대 에티오피아어 선례는 "하사니"였으며,[4] 이는 나중에 "핫세"가 되었다. 1436년에 이븐 타그리비르디는 황제를 "암하라의 군주, 핫세, 아비시니아 왕, 이교도, 그리고 아비시니아의 암하라의 군주"라고 언급하는 구절을 썼다.[5] 그것의 사용은 부하 관리들과 조공을 바치는 통치자들, 특히 고잠 (1690년 기준 비왕조 의정서에서 12위를 차지), 웰레가, 해안 주 그리고 나중에 셰와의 총독 봉신들이 "왕"을 뜻하는 느구스라는 경칭을 받았다는 것을 의미했다. 황제의 배우자는 ətege라고 불렸다. 자우디투 황제는 자신이 독립적으로 통치했음을 보여주기 위해 여성형인 느그스타 느거스트("왕들의 여왕")를 사용했으며, ətege 칭호는 사용하지 않았다. 그으즈어 계승군주가 사망하면 다양한 왕조의 남성 또는 여성 후손은 누구나 왕위 계승을 주장할 수 있었다. 비록 많은 경우에 최소한 한 번의 후속 왕위 계승에 대해 장자상속 관행이 선호되었지만, 곤다르 출신의 테워드로스 2세 황제 사망 후 티그라이의 요하네스 4세 황제가 왕위를 주장한 경우처럼 종종 한 왕실의 직계 혈통을 포기하고 다른 왕실의 혈통을 선호하기도 했다. 이 제도는 계승을 통제하기 위한 두 가지 접근 방식을 개발했다. 첫 번째는 황제에 대한 그들의 주장을 지지하는 전국의 봉신 지역 왕족과 강력한 성직자들의 협의회에 의해 황제를 선출하는 것을 포함했다. 연합된 군사력과 종교적 힘은 경쟁하는 주장을 억제하고 진압하기 위해 그들의 영향력을 사용했다. 두 번째는 황제의 가능한 모든 경쟁자들을 안전한 장소에 구금하여, 그들이 반란으로 제국을 혼란시키거나 법정추정상속인의 계승에 이의를 제기하는 능력을 극적으로 제한하는 것을 포함했다. 에티오피아의 전통은 "왕자들의 산"에 왕위 계승 경쟁자들을 투옥하는 관습이 정확히 언제 시작되었는지에 대해 모두 일치하지 않는다. 한 전통은 이 관행을 자그웨 왕조의 옘레하나 크레스토스 왕(서기 11세기 활동)에게 돌리는데, 그는 꿈에서 이 아이디어를 얻었다고 한다.[6] 타데세 탐라트는 자그웨 왕조의 기록에 너무 많은 계승 분쟁이 나타나 이 전통이 사실이 아닐 수 있다고 주장하며 이 전통을 부정한다.[7] 역사가 토머스 패컨햄이 기록한 또 다른 전통은 이 관행이 자그웨 왕조(서기 900년경부터 통치) 이전에 시작되었으며, 10세기 여왕 요디트 또는 "구디트"에 의해 점령된 데브레 다모에서 처음 행해졌고, 그녀는 그곳에서 200명의 왕자들을 죽음에 이르게 했다고 한다. 그러나 패컨햄은 데브레 다모 수도원장이 그러한 이야기에 대해 알지 못했다고 지적한다.[8] 타데세 탐라트는 이 관행이 야그베우 세욘의 아들들(1285년–1294년 통치)의 짧은 통치가 이어진 계승 투쟁의 배후에 있다고 믿는 웨뎀 아라드의 통치(1299년–1314년)에서 시작되었다고 주장한다. 구성주의적 접근 방식[{{{설명}}}]에 따르면, 이 전통은 때때로 사용되었고, 때때로 약화되거나 소멸되었으며, 때로는 불행한 분쟁 후에 완전히 부활하기도 했다. 그리고 이 관습은 옛날부터 시작되었는데, 에티오피아의 일반적인 상속 패턴은 모든 부계 친족이 군주의 토지까지 상속받을 수 있도록 허용했기 때문이다. 그러나 이는 국가를 분할하지 않고 유지하는 것과는 모순된다. 잠재적인 왕실 경쟁자들은 암바 게셴에 수감되었으나, 이 장소는 에티오피아-아달 전쟁 중인 1540년에 파괴되었다. 그 후 파실리데스 통치(1632년–1667년)부터 18세기 중반까지는 웨흐니에 수감되었다. 이 왕실 산악 거주지에 대한 소문은 새뮤얼 존슨의 단편 소설 라스셀라스의 영감의 일부가 되었다. 에티오피아 황제는 이론적으로 백성에 대한 무제한의 권력을 가졌지만, 그의 고문들은 에티오피아를 통치하는 데 점점 더 중요한 역할을 하게 되었다. 많은 황제가 어린 자녀나 구금된 왕자들 중 한 명에게 계승되었는데, 이들은 외부의 도움 없이는 감옥을 성공적으로 떠날 수 없었기 때문이었다. 그 결과, 18세기 중반까지 황제의 권력은 티그라이의 라쓰 미카엘 세훌(서기 1691년–1779년)과 같은 대리인들에게 크게 넘어갔고, 그는 제국에서 실질적인 권력을 행사하며 마음대로 황제를 세우거나 폐위시켰다. 이념에티오피아의 황제들은 두 가지 왕조적 주장에 근거하여 통치권을 주장했다. 즉, 악숨 왕국의 왕들의 후손이라는 주장과, 솔로몬과 마케다의 전설적인 아들인 메넬리크 1세의 후손이라는 주장이었다. 악숨 왕들의 혈통이라는 주장은 예쿠노 암라크가 마지막 자그웨 왕을 전투에서 물리치고 죽였음에도 불구하고, 그의 아버지인 딜 나아드의 후손이라는 주장에서 비롯되었다. 그의 왕위 주장은 또한 그 왕의 딸과의 결혼으로도 도움을 받았다. 비록 에티오피아인들은 일반적으로 모계 혈통의 주장을 인정하지 않지만 말이다. 메넬리크 1세의 혈통이라는 주장은 악숨 왕들도 메넬리크 1세의 후손이라는 주장에 기반하며, 그 결정적이고 가장 잘 알려진 공식은 케브라 너가스트에 명시되어 있다. 그러나 전설이나 예쿠노 암라크의 혈통을 뒷받침하는 역사적 증거는 없다. 악숨 왕실이 솔로몬의 후손이라는 주장(또는 악숨 왕이 그러한 혈통을 주장했다는 주장)이나 예쿠노 암라크가 악숨 왕실의 후손이라는 주장에 대한 신뢰할 만한 근거는 없다. 솔로몬은 악숨 건국 수백 년 전인 기원전 10세기로 거슬러 올라간다.[9] 역사가 해럴드 G. 마커스는 케브라 너가스트의 이야기가 예쿠노 암라크의 권력 장악을 합법화하기 위해 만들어진 "전설의 파스티슈"라고 설명한다.[10] 데이비드 노스롭은

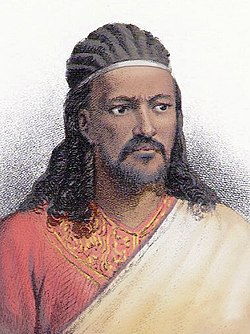

라고 언급한다. 이야기가 중세 정치 신화로 시작되었지만, 그럼에도 불구하고 에티오피아 민족의식에 깊이 자리 잡았다. 이것과 왕조의 지속적인 신화 전파는 1955년 에티오피아 헌법에 반영되었는데, 이 헌법은 황제가 "에티오피아 여왕, 시바 여왕, 예루살렘의 솔로몬 왕의 아들인 메넬리크 1세 왕조로부터 끊임없이 이어진다"고 선언했다.[12] 역사옛 악숨 통치자들의 후손을 자처한 솔로몬 왕조는 13세기부터 1974년까지 에티오피아를 통치했다. 현대 시대1855년 암하라 전사이자 황제가 된 콰라, 곤다르의 카싸는 에티오피아를 완전히 통제하고 테워드로스 2세 황제로 즉위했다. 계곡 귀족 출신인 그는 황제 파실리데스의 딸 중 한 명을 통해 부계 혈통으로 주장했다. 테워드로스 황제 통치 후, 아비시니아에 대한 영국의 원정에 도움을 준 많은 반군 지도자 중 한 명은 데야즈마치 카싸였는데, 그는 그의 봉사에 대한 전리품을 받았고 그의 어머니 곤다르 혈통을 통한 솔로몬 혈통의 주장을 통해 권력을 잡고 요하네스 4세 황제로 즉위했다. 솔로몬 황제들의 직계 부계 혈통을 통해 셰와 지류(곤다르 혈통에만 후순위)로 이어진 셰와의 사흘레 마리암은 요하네스 4세 황제 사망 후 황위에 올랐으며, 그리하여 솔로몬 남계 혈통을 복원한다고 주장하며 메넬리크 2세라는 즉위명을 채택했다. 테워드로스 황제는 젊은 시절 침략하는 오스만 이집트인들(에티오피아인들은 '튀르크족'이라고 불렀다)과 싸웠고, 그 후 '제메네 메사핀트'(왕자들의 시대)라는 암흑기 이후 제국을 통일했다. 요하네스 4세 황제는 현대 에리트레아에서 침략하는 이집트 군대를 물리쳤고, 에티오피아에 있는 마흐디교도 문제 해결을 위해 노력하다 사망했다. 메넬리크 2세 황제는 1896년 3월 아두와 전투에서 이탈리아 침략자들을 상대로 대승을 거두고 에티오피아의 현대 국경을 정복했다. 에티오피아의 이탈리아 점령베니토 무솔리니 휘하의 파시스트 이탈리아는 1935년 에티오피아를 공격하여 제2차 이탈리아-에티오피아 전쟁을 시작했다. 전쟁에서 이탈리아의 성공으로 인해 하일레 셀라시에 황제는 1936년 귀족들의 투표로 망명하게 되었다. 그는 국제연맹 앞에서 이탈리아에 대한 에티오피아의 입장을 변호했지만, 국제연맹의 지원은 이루어지지 않았다. 이탈리아는 기존 식민지인 에리트레아와 이탈리아령 소말리아에 에티오피아를 추가하여 새로운 종속국인 이탈리아령 동아프리카를 만들었으며, 에티오피아를 아프리카의 뿔의 일부로 처음으로 연관시켰다.  1936년 5월 9일, 비토리오 에마누엘레 3세는 하일레 셀라시에를 대신하여 에티오피아 황제를 자칭했다. 그는 이듬해 소련을 제외한 전 세계 국가들로부터 황제로 인정받았다. 비토리오 에마누엘레의 황제 주장은 완전히 받아들여지지 않았는데, 소련은 이탈리아의 정복을 결코 합법적이라고 여기지 않았고, 하일레 셀라시에는 영국 망명지에서 계속해서 점령에 이의를 제기했다. 제2차 세계 대전에서 이탈리아가 추축국 편에 참전하자, 영국 제국의 아프리카 부분은 동아프리카 전역 (제2차 세계 대전)에서 하일레 셀라시에와 반이탈리아 에티오피아 군대를 도왔다. 이탈리아는 패배했고 셀라시에는 왕좌로 복귀했으며, 에티오피아에서의 대부분의 전투는 1941년에 끝났다. 카시빌레 휴전은 1943년 9월 이탈리아 왕국의 항복과 함께 체결되었고, 비토리오 에마누엘레 3세는 1943년 11월 에티오피아 황제 칭호를 공식적으로 포기했다. 하일레 셀라시에의 복귀, 전후 기간, 군주제 폐지1942년 1월, 하일레 셀라시에는 에티오피아에서 공식적으로 권력을 되찾았다. 황제의 지위와 계승 순서는 셀라시에 통치 기간 동안 채택된 두 헌법에 엄격하게 정의되었다. 하나는 1931년 7월 16일에 채택된 것이었고, 다른 하나는 1955년 11월에 개정된 것이었다. 하일레 셀라시에는 에티오피아를 통치한 마지막 솔로몬 왕조 군주였다. 그는 1974년 9월 12일 하급 군인 및 경찰 간부 위원회인 데르그에 의해 폐위되었다. 데르그는 셀라시에의 아들인 암하 셀라시에에게 왕위를 제안했지만, 암하는 데르그를 불신했기 때문에 에티오피아로 돌아와 통치하기를 거부했다. 데르그는 1975년 3월 21일 군주제를 폐지했다. 1989년 4월, 암하는 런던에서 망명 황제로 선포되었으며, 그의 계승은 1974년 9월 하일레 셀라시에가 폐위된 날짜가 아닌 1975년 8월 하일레 셀라시에가 사망한 날짜로 소급 적용되었다. 1993년 "에티오피아 왕실 협회"라는 단체는 하일레 셀라시에의 후손 몇 명을 포함하여 암하를 에티오피아의 황제이자 법적 수장으로 인정했다. 그러나 1995년 에티오피아 헌법은 군주제 폐지를 확정했다. 상징

가계도

같이 보기내용주

외부 링크 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia