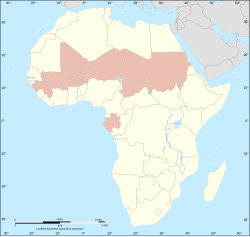

мҝ лҚ°нғҖ лІЁнҠё

мҝ лҚ°нғҖ лІЁнҠё(мҳҒм–ҙ: Coup Belt)лҠ” мҝ лҚ°нғҖк°Җ л№ҲлІҲн•ҳкІҢ л°ңмғқн•ҳлҠ” м„ңм•„н”„лҰ¬м№ҙмҷҖ мӮ¬н—¬ м§Җм—ӯмқ„ м§Җм№ӯн•ҳлҠ” нҳ„лҢҖ м§Җм •н•ҷм Ғ мӢ мЎ°м–ҙмқҙлӢӨ.[1][2][3][4] 2023л…„ лӢҲм ңлҘҙ мҝ лҚ°нғҖ мқҙнӣ„ мҝ лҚ°нғҖ лІЁнҠё көӯк°ҖлҠ” м•„н”„лҰ¬м№ҙ лҸҷн•ҙм•Ҳл¶Җн„° м„ңн•ҙм•Ҳк№Ңм§Җ м—°мҶҚн•ҙм„ң мқҙм–ҙм§ҖлҠ” лқ лҘј мқҙлЈЁкі мһҲлӢӨ.[5] лІЁнҠё м§Җм—ӯм—җм„ңлҠ” лҢҖл¶Җ분 2003л…„ мқҙнӣ„ мқҙмҠ¬лһҢ л°ҳкө°мқҙлӮҳ мӢңмң„м—җ лҢҖн•ң к°Ғкөӯ м •л¶Җмқҳ лҢҖмІҳм—җ л¶Ҳл§Ңмқ„ н’ҲмқҖ кө°л¶Җ м„ёл Ҙм—җм„ң мҝ лҚ°нғҖк°Җ л°ңмғқн–ҲлӢӨ.[5] м•„н”„лҰ¬м№ҙм—җ лҢҖн•ң н”„лһ‘мҠӨмқҳ кө°мӮ¬м Ғ, мһ¬м •м Ғ, м •м№ҳм Ғ мҳҒн–Ҙл Ҙм—җ лҢҖн•ң 분노лҸ„ н•ңлӘ«н–ҲлӢӨ.[6] мҝ лҚ°нғҖ мқҙнӣ„ м„ёмӣҢ진 мӢ м •л¶ҖлҠ” лҢҖл¶Җ분 м„ңл°©кіјмқҳ кҙҖкі„к°Җ м•…нҷ”лҗҳм—Ҳмңјл©°, кіјкұ° л°”лҘҙм№ё мһ‘м „мқ„ нҶөн•ҙ мқҙмҠ¬лһҢ л°ҳкө°кіјмқҳ м „мҹҒмқ„ лҸ„мҷ”лҚҳ н”„лһ‘мҠӨ лҢҖмӢ лҹ¬мӢңм•„мҷҖ л°”к·ёл„Ҳ к·ёлЈ№ лҳҗлҠ” нҠҖлҘҙнӮӨмҳҲмқҳ м§Җмӣҗмқ„ мҡ”мІӯн•ҳлҠ” кІҪмҡ°к°Җ л§Һм•ҳлӢӨ. мқҙ л•Ңл¬ём—җ мҡ°нҒ¬лқјмқҙлӮҳлҠ” мҝ лҚ°нғҖм—җ л°ҳлҢҖн•ҳлҠ” л°ҳм •л¶Җ лӢЁмІҙм—җ мһҗкёҲмқ„ м§Җмӣҗн–Ҳкі мқјмў…мқҳ лҹ¬мӢңм•„мҷҖ мҡ°нҒ¬лқјмқҙлӮҳ к°„ лҢҖлҰ¬м „мқҙ лІҢм–ҙмЎҢлӢӨ.[7][8] кё°мӣҗ  мҳӣлӮ л¶Җн„° мҝ лҚ°нғҖ лІЁнҠёлқјлҠ” мҡ©м–ҙлҘј мӮ¬мҡ©н–Ҳмқ„ к°ҖлҠҘм„ұмқҙ мһҲмңјлӮҳ[10][11] 2020л…„кіј 2021л…„ л§җлҰ¬,[12] 2021л…„ м°Ёл“ң,[5] кё°лӢҲ,[13] мҲҳлӢЁ,[14] 2022л…„ 1мӣ”кіј 9мӣ” л¶ҖлҘҙнӮӨлӮҳнҢҢмҶҢм—җм„ң л‘җ м°ЁлЎҖ,[15][16] 2023л…„ лӢҲм ңлҘҙмҷҖ к°Җлҙүм—җм„ң м—°лӢ¬м•„ мҝ лҚ°нғҖк°Җ л°ңмғқ[17][18]н•ҳл©ҙм„ң 2020л…„лҢҖ мҙҲ мқјл Ёмқҳ мҝ лҚ°нғҖлҘј мғҒ징н•ҳлҠ” мҡ©м–ҙлЎң мһҗлҰ¬мһЎм•ҳлӢӨ. к·ё мҷём—җлҸ„ лІЁнҠё м§Җм—ӯм—җм„ңлҠ” 2021л…„ лӢҲм ңлҘҙмҷҖ мҲҳлӢЁ, 2022л…„ кё°лӢҲл°”мӮ¬мҡ°мҷҖ к°җ비아, 2023л…„ мҲҳлӢЁ, мӢңм—җлқјлҰ¬мҳЁ, л¶ҖлҘҙнӮӨлӮҳнҢҢмҶҢм—җм„ң мҝ лҚ°нғҖ мӢңлҸ„к°Җ мһҲм—ҲлӢӨ. м—ӯмӮ¬1990л…„ мқҙнӣ„ мӮ¬н•ҳлқј мқҙлӮЁ м•„н”„лҰ¬м№ҙм—җм„ң л°ңмғқн•ң мҝ лҚ°нғҖ 27кұҙ мӨ‘ 21кұҙмқҙ кө¬ н”„лһ‘мҠӨ мӢқлҜјм§Җ көӯк°Җм—җм„ң мқјм–ҙлӮ¬лӢӨ. мқҙ л•Ңл¬ём—җ мқјл¶Җм—җм„ңлҠ” м•„н”„лҰ¬м№ҙм—җм„ң н”„лһ‘мҠӨмқҳ мҳҒн–Ҙл Ҙмқҙ л¶Ҳм•Ҳм •н•ң мҳҒн–Ҙмқ„ лҜём№ҳлҠ”м§Җм—җ лҢҖн•ҙ л…јмҹҒн•ңлӢӨ.[19] л¶ҖлҘҙнӮӨлӮҳнҢҢмҶҢ, л§җлҰ¬, лӢҲм ңлҘҙмқҳ кө°л¶Җм •к¶ҢмқҖ н”„лһ‘мҠӨкө°мқҙ мһҗкөӯ мҳҒнҶ м—җм„ң кө°мӮ¬мһ‘м „мқ„ мҲҳн–үн• мҲҳ мһҲлҸ„лЎқ н—Ҳк°Җн•ң кө°мӮ¬нҳ‘м •мқ„ м·ЁмҶҢн•ҳкі л§җлҰ¬мқҳ кІҪмҡ°м—җлҠ” н”„лһ‘мҠӨм–ҙлҘј көӯк°Җ кіөмҡ©м–ҙ м§Җмң„м—җлҸ„ н•ҙм ңн–ҲлӢӨ.[20][21][22][23] м„ңм•„н”„лҰ¬м№ҙ көӯк°Җ кІҪм ң кіөлҸҷмІҙ(ECOWAS)лҠ” мҝ лҚ°нғҖ м •к¶Ңмқ„ л¬ҙмң„лЎң лҸҢлҰ¬кё° мң„н•ҙ м Ғк·№м ҒмңјлЎң л…ёл Ҙн–Ҳм§Җл§Ң мӢӨнҢЁн–ҲлӢӨ. ECOWASлҠ” 2021л…„ л§җлҰ¬ мҝ лҚ°нғҖ мқҙнӣ„ л§җлҰ¬мқҳ нҡҢмӣҗкөӯ мһҗкІ©мқ„ м •м§ҖмӢңмј°кі ,[24] 2021л…„ кё°лӢҲ мҝ лҚ°нғҖ м§Ғнӣ„мқё 2021л…„ 9мӣ” 8мқјм—җлҠ” кё°лӢҲмқҳ нҡҢмӣҗкөӯ мһҗкІ©лҸ„ м •м§ҖмӢңмј°лӢӨ.[25][26] мӮ¬н—¬ көӯк°Җ лҸҷ맹м—җ мҶҚн•ң 3к°ң көӯк°ҖлҠ” 2023л…„ ECOWASмқҳ нҡҢмӣҗкөӯ мһҗкІ©мқҙ м •м§Җлҗң м§Ғнӣ„ нғҲнҮҙн•ҙ лҸ…мһҗм Ғмқё көӯк°ҖлҸҷ맹мқ„ м°Ёл ёлӢӨ. м„ңм•„н”„лҰ¬м№ҙ м§Җм—ӯл§Ң кі л Өн• кІҪмҡ° 2020л…„ л§җлҰ¬ мҝ лҚ°нғҖлҠ” 2014л…„ л¶ҖлҘҙнӮӨлӮҳнҢҢмҶҢ лҙүкё°мҷҖ мқҙнӣ„ мқјм–ҙлӮң л¶ҖлҘҙнӮӨлӮҳнҢҢмҶҢ лҢҖнҶөл № лё”л ҲмҰҲ мҪ©нҢҢмҳӨл Ҳмқҳ 축м¶ң мқҙнӣ„ 6л…„л§Ңм—җ л°ңмғқн•ңм§Җ 6л…„л§Ңм—җ л°ңмғқн•ң мҝ лҚ°нғҖлЎң, к·ёлҸҷм•Ҳ м„ңм•„н”„лҰ¬м№ҙм—җм„ңлҠ” 비лҜјмЈјм Ғмқё м •к¶Ң көҗмІҙк°Җ мқјм–ҙлӮҳм§Җ м•Ҡм•ҳлӢӨ.[27] лҢҖл¶Җ분мқҳ көӯк°Җк°Җ лӮҙм „кіј нҸӯл Ҙм Ғмқё 분мҹҒмңјлЎң 얼룩진 м„ңм•„н”„лҰ¬м№ҙ м§Җм—ӯмқҖ 2014л…„м—җм„ң 2020л…„ мқҙ кё°к°„ ECOWASк°Җ 2016л…„~2017л…„ к°җ비아 н—Ңм •мң„кё° лӢ№мӢң нҸүнҷ”м Ғ н•ҙкІ°мұ…мқ„ м°ҫмқ„ м •лҸ„лЎң л§Өмҡ° м•Ҳм •м Ғмқё мӢңкё°мҳҖлӢӨ. 2023л…„ к°Җлҙү мҝ лҚ°нғҖ лӢ№мӢң к°ҖлҙүмқҖ мҝ лҚ°нғҖ мқҙм „ лҙүкі к°Җл¬ёмқҙ 56л…„к°„ к°Җлҙүмқ„ нҶөм№ҳн–Ҳкі , мӮ¬н—¬ м§Җм—ӯкіј к°Җк№қм§Җл§Ң мҶҚн•ҙмһҲм§Җ м•Ҡмңјл©° мқҙмҠ¬лһҢмЈјмқҳлӮҳ кё°нғҖ 분лҰ¬мЈјмқҳ л°ҳлһҖмқҙ л°ңмғқн•ҳм§Җ м•Ҡм•ҳкё° л•Ңл¬ём—җ лӢӨмҶҢ лӢӨлҘё м–‘мғҒмқҳ мҝ лҚ°нғҖлҘј лқ„м—ҲлӢӨ. к°Җлҙүмқҳ кө°мӮ¬ мҝ лҚ°нғҖлҠ” 2023л…„ к°Җлҙү мҙқм„ кіј кҙҖл Ёлҗң кҙ‘лІ”мң„н•ң мӢңмң„ мҶҚм—җм„ң л°ңмғқн–ҲлӢӨ. мқҙнӣ„ к°ҖлҙүмқҖ кө°л¶Җмқҳ нҶөм№ҳ н•ҳм—җ лҢҖнҶөл №м ң кіөнҷ”көӯ мҲҳлҰҪмңјлЎң мқҙм–ҙмЎҢлӢӨ.[28] мҝ лҚ°нғҖ лӘ©лЎқ

к°ҒмЈј

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia