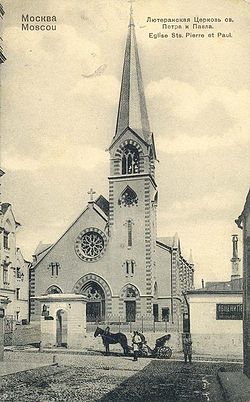

Органы Москвы В настоящее время в Москве находится более 35 действующих духовых органов, в том числе четыре церковных. Крупнейшим в Москве по количеству труб является орган Концертного зала имени П. И. Чайковского (ок. 7800 труб, 81/IV/P), а по количеству регистров — орган Светлановского зала Дома музыки (84/IV/P, 5582 трубы[1]). В фойе московского Музея имени М.И. Глинки, находится старейший орган в России — инструмент работы немецкого мастера Фридриха Ладегаста 1868 года. ИсторияXV—XVII векаПоявление духового органа в Москве тесно связано с её становлением в конце XV века как политического и культурного центра Руси. Между Москвой и Западной Европой того времени складывались всё более тесные отношения, царский двор выказывал интерес к органному искусству. Однако, в отличие от Европы, в России орган применялся прежде всего для светского музицирования. Первым московским органистом скорее всего был Иоанн Сальватор, которого в конце XV века привез из Италии в Москву брат Софьи Палеолог[2]. В 1578 году в Москве поселился голландский органист и органостроитель Готлиб Эйльгоф (русские называли его Данило Немчин). В сообщении английского посланника Джерома Горсея, датированном 1586 годом, упоминается о покупке для царицы Ирины Годуновой нескольких клавикордов и органа, построенного в Англии. Во время правления царя Михаила Романова (1613—1645) и далее, вплоть до 1650-х годов, в Потешной палате в Москве работали поляки Ежи Проскуровский и Фёдор Завальский, органостроители братья-голландцы Яган и Мельхерт Лун, а также русские органисты — Томила Михайлов (Бесов), Борис Овсонов, Мелентий Степанов и Андрей Андреев. При дворе царя Алексея Михайловича с 1654 по 1685 год служил смоленский музыкант польского происхождения Симон Гутовский, который построил в Москве несколько органов, установленных в Кремле и домах бояр, один из его инструментов в 1662 году был передан в дар персидскому шаху. В 1672 году был основан придворный театр, который был также оснащен органом Гутовского[2]. Орган входил в состав придворного театрального оркестра в Москве[3]. В 1691 году Пётр I, интересовавшийся Западной культурой, заказал для Москвы орган с шестнадцатью регистрами знаменитому гамбургскому органостроителю Арпу Шнитгеру (1648—1719). В 1697 году Шнитгер направил в Москву еще один, на этот раз небольшой восьмирегистровый инструмент для некоего господина Эрнхорна. В годы правления царя-реформатора органы строились по всей стране, прежде всего в лютеранских и католических церквях. В конце XVII века орган появился в иноверческих церквях в Немецкой слободе. XVIII—XIX векаВ XVIII веке обучение игре на органе входило в программу Славяно-греко-латинской академии и Воспитательного дома в Москве[3]. На рубеже XVIII—XIX веков в культурной жизни Москвы заметный след оставила тридцатилетняя деятельность немецкого композитора, органиста и пианиста Иоганна Вильгельма Гесслера (1747—1822). Игре на органе Гесслер обучался у ученика И. С. Баха — Иоганна Кристиана Киттеля, поэтому в своем творчестве придерживался традиций лейпцигского кантора церкви святого Фомы. Переехав в Москву в 1794 году Гесслер снискал славу лучшего фортепианного педагога, а благодаря многочисленным концертам, посвященным органному творчеству И. С. Баха, оказал большое влияние на русских музыкантов и любителей музыки, которые уже были знакомы с именем великого немецкого полифониста благодаря Якобу фон Штелину, выпускнику лейпцигского университета, будущему академику и автору первых статей о русской музыке. О Гесслер! Где ты взял волшебное искусство? Иоганн Вильгельм Гесслер давал органные концерты в зале Б. М. Салтыкова в Москве. Его первый сольный концерт состоялся 2 марта 1795 года. Концерт освещали «Московские ведомости», в которых опубликовали «афишу» следующего содержания: «В пятницу второго марта, господин Гесслер будут иметь честь играть здесь впервые, а вероятно и в последний раз на своем любимом инструменте органах, и при том на весьма прекрасных, лишь только господином Менхом отделенных, с двумя клависинами и педалом, в зале господина Салтыкова, на Никитской… Опыт педального концерта, причем господин Гесслер все пассажи, а особливо соло играет ногами…»[4]. Поэт И. И. Дмитриев посвятил Гесслеру стихотворение «На игру господина Гесслера, славного органиста». Под впечатлением от концерта составитель историко-биографического музыкального лексикона Э. Л. Гербер писал о Гесслере[5]: «Его искусство исполнять не только свои, но и чужие произведения, без всякой подготовки, даже с листа — изумительно. Ещё увлекательнее фантазирование на фортепиано и, в особенности, на органе, где он открывает полный простор пылу воображения…». В первой половине XIX века среди чиновничества и зажиточных горожан получает распространение домашнее органное музицирование. Значительное внимание органу и органной музыке уделял М. И. Глинка, импровизации на органе которого высоко оценил Ф. Лист. В своих «Записках» и письмах Глинка оставил много отзывов об игре различных органистов. В то время органы имелись в домах В. Ф. Одоевского, А. Н. Серова и других. Органные концерты проходили в основном в помещениях иноверческих церквей. В 1837 году был установлен орган в лютеранской церкви святых Петра и Павла. 4 мая 1843 года в этой церкви дал органный концерт Ференц Лист. Позже церковь была перестроена и в 1896 году в ней дал органный концерт органист церкви Сен-Сюльпис, профессор Парижской консерватории Шарль-Мари Видор[n 1]. В конце XIX века в Москве появляется еще ряд инструментов. Важным событием стала установка двух органов Фридриха Ладегаста в Московской консерватории и открытие в 1885 году органного класса. В том же году орган английской фирмы «Бриндли и Фостер» был установлен в англиканской церкви св. Андрея, в 1898 году — орган «Эрнст Рёвер» в реформатской (голландской) церкви (ныне — баптистская церковь) и «В. Зауэр» в лютеранской церкви св. Михаила. XX век

Открытие французского симфонического органа Аристида Кавайе-Коля в Большом зале Московской консерватории в 1901 год положило начало систематическому органному концертному музицированию вне церковных помещений. Первоначально планировалось заказать инструмент у хорошо известной и зарекомендовавшей себя немецкой фирмы «Эберхард Фридрих Валькер». Однако В. И. Сафонов, ректор консерватории, выбрал фирму Кавайе-Коля, последовав совету французского органиста и композитора Шарля-Мари Видора[6]. Московский Художественный театр для постановки «Каина» с музыкой П. Г. Чеснокова, премьера которого состоялась 4 апреля 1920 года, приобрёл за сто тысяч рублей духовой орган у Г. Г. Лекае, бывшего владельца магазина музыкальных инструментов Циммермана на Кузнецком мосту, который в свою очередь выкупил его у С. А. Кусевицкого, перед его эмиграцией. Орган был установлен у задней стены сцены[7].

XXI векВ XXI продолжилась установка новых инструментов. В 2004 году был открыт новый орган «Глаттер-Гёц и Клайс», специально изготовленный для Светлановского зала Дома музыки, который до открытия в 2008 году большого органа в Калининградском соборе занимал 1-е место по количеству регистров в России. В 2005 году в московском католическом соборе органостроительная фирма «Шмид» (Кауфбойрен, Германия) завершила установку органа «Kuhn» 1955 года, перенесенного из реформатского собора «Basel Münster» швейцарского города Базеля. Год спустя, после капитальной реставрации, проведённой фирмой «Рейнхард Хюфкен», орган «В. Зауэр» Донского крематория 1898 года, изначально располагавшийся в лютеранской церкви св. Михаила в Немецкой слободе, был установлен в московском лютеранском соборе[8] Органы немецкой фирмы «Глаттер-Гёц» были установлены в атриуме Хлебного дома в Царицыно (2008), в историческом здании Большого театра (2013). Немецкие органы были установлены в Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина («В. Зауэр», 2009) и Доме-музее Марины Цветаевой («Оберлингер», 2014). В 2014 году австрийская фирма «Rieger Orgelbau[англ.]» провела капитальную реставрацию органа «А. Кавайе-Коль» Большого зала Московской консерватории, который вновь зазвучал в 2016 году[9]. ОбразованиеВысшее образование Профессиональная подготовка органистов в Москве началась благодаря меценатам, подарившим Московской консерватории два органа работы немецкого мастера Фридриха Ладегаста: первый был подарен нотоиздателем П. И. Юргенсоном с условием организации органного класса, а второй — купцом В. Хлудовым. В 1885 году был открыт органный класс, который возглавил органист Э. Л. Лангер. В разные годы, заложив основы московской органной школы, класс возглавляли Л. И. Бетинг, органист англиканской церкви св. Андрея Б. Е. Рамзей, Б. Л. Сабанеев, Т. X. Бубек, И. С. Яссер[3][10][6]. После Октябрьской революции начался новый период развития органной культуры в России. В 1923 году московскую органную школу возглавил потомственный органист Александр Гедике, который систематизировал обучение и повысил профессиональный уровень своих студентов, а также занимался широкой популяризацией лучших образцов органной литературы среди нескольких поколений московской публики[11]. Гедике воспитал ряд выдающихся мастеров, среди которых: М. Л. Старокадомский, Н. Я. Выгодский, И. Д. Вейс, В. К. Мержанов, С. Л. Дижур, Г. Я. Гродберг, Л. И. Ройзман[3][11]  После смерти А. Ф. Гедике, в 1957 году органный класс Московской консерватории возглавил его выпускник Леонид Ройзман, автор исследований по истории органной культуры, в частности фундаментального труда «Орган в истории русской музыкальной культуры», антологии органной музыки. Продолжая традиции он добился существенного повышения уровня профессиональной подготовки органистов, содействовал реставрации и строительству органов в разных городах Советского Союза[11]. Среди учеников Ройзмана — основатели национальной профессиональной органной школы в республиках СССР: Леопольдас Дигрис (Литва), Этери Мгалоблишвили (Грузия), Владимир Тебенихин (Казахстан), а также концертирующие органисты и преподаватели органа: Г. И. Козлова, О. Г. Янченко, Г. В. Семёнова, А. Е. Майкапар, Р. К. Абдуллин, Л. Б. Шишханова, А. А. Паршин, А. С. Семёнов, М. Н. Чебуркина, а также Н. Н. Гуреева, которая возглавила после смерти Ройзмана в 1989 году органный класс, а также созданную позже кафедру органа и клавесина Московской консерватории[11]. За XX век, помимо органов Большого и Малого залов, в Московской консерватории также появились небольшими учебные органы: чехословацкой фирмы «Ригер-Клосс» (314 класс, 1958; 307 класс, 1985), немецкой фирмы «H. Lahmann» (44 класс, 1959). В конце 2003 года в Концертный зал имени Н.Я. Мясковского (Белый зал) консерватории был установлен орган швейцарской фирмы «Goll & Cie AG», подаренный и перенесённый из Цюриха. В 1996 году в 75 аудитории Российской академии музыки имени Гнесиных был установлен небольшой английский орган «Генри Джоунс» (англ. Henry Jones), инаугурация которого прошла 25 ноября 1996 года[12], а 10 февраля 1998 года, в Академии был открыт органный класс, который возглавил ученик Ройзмана А. В. Фисейский (р. 1950)[13]. Общее и среднее образованиеСтарейший среди всех музыкальных школ в Москве органный класс существует в музыкальной школе № 1 имени С. С. Прокофьева. История класса берёт свое начало в 1962 году, после установки перенесённого из Малого зала Московской консерватории органа Фридриха Ладегаста 1868 года. Первым преподавателем класса органа в школе имени С. С. Прокофьева стала Г. В. Сёменова; в дальнейшем классом органа в разное время руководили Т. В. Соннинская и М. М. Поташникова, а с 1996 года — В. Г. Сергеева[14]. Среди выпускников класса известным органистом является Константин Волостнов (выпускник класса Марии Поташниковой) — победитель целого ряда престижных международных конкурсов и преподаватель Московской консерватории. Однако, в 1986 году[15] школа переехала в новое здание без органа Ладегаста, который был разобран и после серьёзной реставрации в 1998 году стал частью постоянной экспозиции Музея имени М.И. Глинки. В настоящее время обучение в классе органа проводится на цифровом органе Jubilate-332 фирмы «Вискаунт» (Viscount). В 1967—1968 годах в училище при Московской консерватории установлены два органа немецкой фирмы «В. Зауэр» — в концертном зале и 29 классе, благодаря чему студенты училища, а с 1970 года и ученики школы при училище[16], получили возможность обучаться игре на органе. В конце XX века — начале XXI века органы появляются в ряде музыкальных школ: в хоровой школе «Весна» («А. Шуке», 1997), Концертном зале «На Кисловке» Центральной музыкальной школы («Koot Haarlem»). Органы немецкой фирмы «Глаттер-Гёц» были установлены в Детской школе искусств № 11 в Ясенево (2008), в открытом после капитального ремонта здании средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных на Знаменке и музыкальной школе имени Танеева (2015). В 2014 году в музыкальной школе имени Стравинского в Митино установили сразу три органа австрийской фирмы «Rieger Orgelbau[англ.]» (один концертный и два небольших учебных) — эта же фирма позже провела капитальную реставрации органа «А. Кавайе-Коль» Большого зала Московской консерватории, который был снова открыт в 2016 году[9]. Список органов МосквыДанный список духовых органов Москвы по умолчанию отсортирован и пронумерован по количеству регистров и не включает небольшие учебные духовые органы, позитивы и портативы, электронные аналоговые и цифровые органы, находящиеся в частной собственности, подсчёт которых весьма затруднителен.

Список несохранившихся органов Москвы

Список органов Московской области

Московские органисты

Примечания

Источники

Литература

|

Portal di Ensiklopedia Dunia