–°–ª–∏–≤–∞ –¥–æ–º–∞—à–Ω—è—è

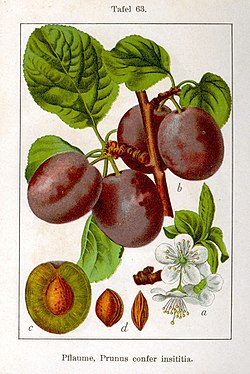

–°–ª–∏ÃÅ–≤–∞ –¥–æ–º–∞ÃÅ—à–Ω—è—è[1] (–ª–∞—Ç. Pr√∫nus dom√©stica) ‚Äî —à–∏—Ä–æ–∫–æ —Ä–∞—Å–ø—Ä–æ—Å—Ç—Ä–∞–Ω–µ–Ω–Ω–æ–µ –ø–ª–æ–¥–æ–≤–æ–µ —Ä–∞—Å—Ç–µ–Ω–∏–µ, –≤–∏–¥ —Ä–æ–¥–∞ –°–ª–∏–≤–∞ —Å–µ–º–µ–π—Å—Ç–≤–∞ –Ý–æ–∑–æ–≤—ã–µ. –ë–æ—Ç–∞–Ω–∏—á–µ—Å–∫–æ–µ –æ–ø–∏—Å–∞–Ω–∏–µ –î–µ—Ä–µ–≤–æ –≤—ã—Å–æ—Ç–æ–π 6-12(15) –º —Å —à–∏—Ä–æ–∫–æ- –∏–ª–∏ —É–∑–∫–æ—è–π—Ü–µ–≤–∏–¥–Ω–æ–π –∫—Ä–æ–Ω–æ–π, –Ω–µ–∫–æ–ª—é—á–∏–º–∏ –∏–ª–∏ —Å–ª–µ–≥–∫–∞ –∫–æ–ª—é—á–∏–º–∏ –≤–µ—Ç–≤—è–º–∏. –ú–æ–ª–æ–¥—ã–µ –ø–æ–±–µ–≥–∏ –≥–æ–ª—ã–µ –∏–ª–∏ –≥—É—Å—Ç–æ-–≤–æ–ª–æ—Å–∏—Å—Ç–æ –∏–ª–∏ –≤–æ–π–ª–æ—á–Ω–æ-–æ–ø—É—à–µ–Ω–Ω—ã–µ. –ö–æ—Ä–Ω–µ–≤–∞—è —Å–∏—Å—Ç–µ–º–∞ ‚Äî —Å—Ç–µ—Ä–∂–Ω–µ–≤–∞—è, –æ—Å–Ω–æ–≤–Ω–∞—è –º–∞—Å—Å–∞ –∫–æ—Ä–Ω–µ–π —Ä–∞—Å–ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∞ –Ω–∞ –≥–ª—É–±–∏–Ω–µ 20‚Äî40 —Å–º. –õ–∏—Å—Ç—å—è –æ—á–µ—Ä—ë–¥–Ω—ã–µ, –ø—Ä–æ—Å—Ç—ã–µ, –∫–æ—Ä–æ—Ç–∫–æ—á–µ—Ä–µ—à–∫–æ–≤—ã–µ, —ç–ª–ª–∏–ø—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ –∏–ª–∏ –æ–±—Ä–∞—Ç–Ω–æ—è–π—Ü–µ–≤–∏–¥–Ω—ã–µ, —Å –≥–æ—Ä–æ–¥—á–∞—Ç—ã–º –∏–ª–∏ –ø–∏–ª—å—á–∞—Ç—ã–º –∫—Ä–∞–µ–º, —Å–Ω–∏–∑—É –æ–ø—É—à—ë–Ω–Ω—ã–µ; –¥–ª–∏–Ω–∞ 4‚Äî10 —Å–º, —à–∏—Ä–∏–Ω–∞ 2‚Äî6 —Å–º. –¶–≤–µ—Ç–∫–æ–≤—ã–µ –ø–æ—á–∫–∏ –ø—Ä–æ—Å—Ç—ã–µ, –¥–∞—é—Ç 1‚Äî3 —Ü–≤–µ—Ç–∫–∞. –¶–≤–µ—Ç–∫–∏ –±–µ–ª—ã–µ –∏–ª–∏ —Å –∑–µ–ª–µ–Ω–æ–≤–∞—Ç—ã–º –æ—Ç—Ç–µ–Ω–∫–æ–º, –¥–∏–∞–º–µ—Ç—Ä–æ–º 1,5‚Äî2,5 —Å–º. –ß–∞—à–µ–ª–∏—Å—Ç–∏–∫–∏ —Å –≤–Ω—É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω–µ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã –æ–ø—É—à–µ–Ω–Ω—ã–µ. –¶–≤–µ—Ç–æ–Ω–æ—Å—ã –≥–æ–ª—ã–µ –∏–ª–∏ —Ä–µ–∂–µ –≤–æ–ª–æ—Å–∏—Å—Ç—ã–µ. –°–∞–º–æ–ø–ª–æ–¥–Ω–æ—Å—Ç—å —Å–ª–∏–≤—ã –∑–∞–≤–∏—Å–∏—Ç –æ—Ç —Å–æ—Ä—Ç–∞, –Ω–æ —É—Ä–æ–∂–∞–π–Ω–æ—Å—Ç—å –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –ø–æ–≤—ã—à–∞–µ—Ç—Å—è –ø—Ä–∏ –Ω–∞–ª–∏—á–∏–∏ –≤ –ø–æ—Å–∞–¥–∫–∞—Ö —Ä–∞–∑–Ω—ã—Ö —Å–æ—Ä—Ç–æ–≤. –ü–ª–æ–¥—ã ‚Äî –æ–¥–Ω–æ–∫–æ—Å—Ç—è–Ω–∫–∏, —á—Ä–µ–∑–≤—ã—á–∞–π–Ω–æ —Ä–∞–∑–Ω–æ–æ–±—Ä–∞–∑–Ω—ã–µ –ø–æ —Ñ–æ—Ä–º–µ (–æ—Ç —É–¥–ª–∏–Ω–µ–Ω–Ω—ã—Ö, –æ–≤–∞–ª—å–Ω—ã—Ö, —è–π—Ü–µ–≤–∏–¥–Ω—ã—Ö –¥–æ –ø—Ä–∏–ø–ª—é—Å–Ω—É—Ç–æ-–æ–∫—Ä—É–≥–ª—ã—Ö, –æ–±—ã—á–Ω–æ —Å —Ö–æ—Ä–æ—à–æ –≤—ã—Ä–∞–∂–µ–Ω–Ω–æ–π –±–æ–∫–æ–≤–æ–π –±–æ—Ä–æ–∑–¥–∫–æ–π) –∏ –ø–æ –æ–∫—Ä–∞—Å–∫–µ (—Ñ–∏–æ–ª–µ—Ç–æ–≤–∞—è, –∂—ë–ª—Ç–∞—è, –±–ª–µ–¥–Ω–æ-–∑–µ–ª—ë–Ω–∞—è, –∑–µ–ª–µ–Ω–∞—è, –∫—Ä–∞—Å–Ω–∞—è, —á—ë—Ä–Ω–æ-—Å–∏–Ω—è—è, —Å —Å–∏–∑—ã–º –≤–æ—Å–∫–æ–≤—ã–º –Ω–∞–ª—ë—Ç–æ–º). –ö–æ—Å—Ç–æ—á–∫–∞ –æ–≤–∞–ª—å–Ω–∞—è, —à–∏—Ä–æ–∫–∞—è, —Å–ø–ª—é—Å–Ω—É—Ç–∞—è, –∑–∞–æ—Å—Ç—Ä—ë–Ω–Ω–∞—è —Å –æ–±–æ–∏—Ö –∫–æ–Ω—Ü–æ–≤, –æ—Ç–¥–µ–ª—è—é—â–∞—è—Å—è –∏–ª–∏ –Ω–µ–æ—Ç–¥–µ–ª—è—é—â–∞—è—Å—è, –±—É—Ä–≥–∏—Å—Ç–∞—è –∏–ª–∏ —Å–ª–µ–≥–∫–∞ —è–º—á–∞—Ç–∞—è, –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –≥–æ–ª–∞—è. –•—Ä–æ–º–æ—Å–æ–º–Ω–æ–µ —á–∏—Å–ª–æ 2n=48[3]. –Ý–∞—Å–ø—Ä–æ—Å—Ç—Ä–∞–Ω–µ–Ω–∏–µ –∏ —ç–∫–æ–ª–æ–≥–∏—è–í–∏–¥ –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–µ–Ω —Ç–æ–ª—å–∫–æ –≤ –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä–µ. –ú–Ω–æ–≥–æ—á–∏—Å–ª–µ–Ω–Ω—ã–µ —É–∫–∞–∑–∞–Ω–∏—è –Ω–∞ –Ω–∞—Ö–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–µ —ç—Ç–æ–≥–æ —Ä–∞—Å—Ç–µ–Ω–∏—è –≤ –¥–∏–∫–æ–º –≤–∏–¥–µ –Ω–µ –ø–æ–¥—Ç–≤–µ—Ä–∂–¥–∞—é—Ç—Å—è, –≤–æ –≤—Å–µ—Ö —Å–ª—É—á–∞—è—Ö —Ä–µ—á—å –∏–¥–µ—Ç –æ–± –æ–¥–∏—á–∞–≤—à–∏—Ö —ç–∫–∑–µ–º–ø–ª—è—Ä–∞—Ö. –Ý–∞—Å—Ç–µ–Ω–∏—è —à–∏—Ä–æ–∫–æ –∫—É–ª—å—Ç–∏–≤–∏—Ä—É—é—Ç—Å—è –Ω–∞ —Ç–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏–∏ –±—ã–≤—à–µ–≥–æ –°–°–°–Ý, —é–≥–æ-–∑–∞–ø–∞–¥–Ω–æ–π –ï–≤—Ä–∞–∑–∏–∏, —Å–µ–≤–µ—Ä–Ω–æ–π –∏ —é–∂–Ω–æ–π –ê—Ñ—Ä–∏–∫–∏, —á–∞—Å—Ç–∏—á–Ω–æ –≤ –≤–æ—Å—Ç–æ—á–Ω–æ–π –ê–∑–∏–∏, —Å–µ–≤–µ—Ä–æ-–∑–∞–ø–∞–¥–Ω–æ–π –ò–Ω–¥–∏–∏, –°–µ–≤–µ—Ä–Ω–æ–π –ê–º–µ—Ä–∏–∫–µ. –ü—Ä–æ–∏—Å—Ö–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–µ–ù–∞–∏–±–æ–ª–µ–µ –≤–µ—Ä–æ—è—Ç–Ω—ã–º –ø—Ä–µ–¥–ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–µ–º –æ –ø—Ä–æ–∏—Å—Ö–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–∏ –≤–∏–¥–∞, –æ—Å–Ω–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ–º –Ω–∞ —Ä–µ–∑—É–ª—å—Ç–∞—Ç–∞—Ö —Ü–∏—Ç–æ–ª–æ–≥–∏—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ –∞–Ω–∞–ª–∏–∑–∞, —è–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è —Ç–µ–æ—Ä–∏—è –æ –≥–∏–±—Ä–∏–¥–æ–≥–µ–Ω–Ω–æ–º –ø—Ä–æ–∏—Å—Ö–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–∏ –æ—Ç —Å–∫—Ä–µ—â–∏–≤–∞–Ω–∏—è –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä–Ω–æ–π –∞–ª—ã—á–∏ (Prunus cerasifera) (2n=16) –∏ —Ç—ë—Ä–Ω–∞ (Prunus spinosa) (2n=32). –ß–∏—Å–ª–æ —Ö—Ä–æ–º–æ—Å–æ–º —É —Å–ª–∏–≤—ã –¥–æ–º–∞—à–Ω–µ–π –æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å —Å—É–º–º–∞—Ä–Ω—ã–º –∫ —Ä–æ–¥–∏—Ç–µ–ª—å—Å–∫–æ–º—É 2n=48. –ü–ª–æ–¥—ã –≥–∏–±—Ä–∏–¥–∞ —Ç–∞–∫–∂–µ —Å–æ—á–µ—Ç–∞—é—Ç –∫–∞–∫ –º–æ—Ä—Ñ–æ–ª–æ–≥–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ (–æ–∫—Ä–∞—Å–∫–∞ –ø–ª–æ–¥–∞), —Ç–∞–∫ –∏ —Ö–∏–º–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞–∫–∏ —Ä–æ–¥–∏—Ç–µ–ª—å—Å–∫–∏—Ö –≤–∏–¥–æ–≤, –Ω–∞–ø—Ä. –≤ –Ω–∏—Ö –ø—Ä–∏—Å—É—Ç—Å—Ç–≤—É–µ—Ç –ª–∏–º–æ–Ω–Ω–∞—è –∫–∏—Å–ª–æ—Ç–∞ (–µ—Å—Ç—å —É –∞–ª—ã—á–∏, –Ω–æ –Ω–µ—Ç —É —Ç—ë—Ä–Ω–∞) –∏ —Ç–∞–Ω–∏–Ω—ã (–∏–º–µ—é—Ç—Å—è —É —Ç—ë—Ä–Ω–∞, –æ—Ç—Å—É—Ç—Å—Ç–≤—É—é—Ç —É –∞–ª—ã—á–∏).[2] –û—Ç–º–µ—á–∞—é—Ç—Å—è —Ç–∞–∫–∂–µ –∫–æ–º–±–∏–Ω–∞—Ü–∏—è —Ö–æ–ª–æ–¥–æ—Å—Ç–æ–π–∫–æ—Å—Ç–∏ —Ç—ë—Ä–Ω–∞ –∏ –≤—ã—Å–æ–∫–∏–µ –≤–∫—É—Å–æ–≤—ã–µ –∫–∞—á–µ—Å—Ç–≤–∞ –∞–ª—ã—á–∏.[–∏—Å—Ç–æ—á–Ω–∏–∫ –Ω–µ —É–∫–∞–∑–∞–Ω 346 –¥–Ω–µ–π] –û–∫–∞–º–µ–Ω–µ–ª—ã–µ –∫–æ—Å—Ç–æ—á–∫–∏ —Å–ª–∏–≤—ã –¥–æ–º–∞—à–Ω–µ–π (–≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å —Ç—ë—Ä–Ω–æ–º –∏ –∞–ª—ã—á–æ–π) –±—ã–ª–∏ –æ–±–Ω–∞—Ä—É–∂–µ–Ω—ã –≤ —Ö–æ–¥–µ –∞—Ä—Ö–µ–æ–ª–æ–≥–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö —Ä–∞—Å–∫–æ–ø–æ–∫ —á–µ–ª–æ–≤–µ—á–µ—Å–∫–∏—Ö –ø–æ—Å–µ–ª–µ–Ω–∏–π –≤—Ä–µ–º–µ–Ω –Ω–µ–æ–ª–∏—Ç–∞ (4000-6000 –ª–µ—Ç –¥–æ –Ω. —ç.) –Ω–∞ —Ç–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏–∏ –ì–µ—Ä–º–∞–Ω–∏–∏ –∏ –£–∫—Ä–∞–∏–Ω—ã. –ü–µ—Ä–≤–æ–µ –ø–∏—Å—å–º–µ–Ω–Ω–æ–µ —É–ø–æ–º–∏–Ω–∞–Ω–∏–µ –≤–∏–¥–∞ –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∞–µ—Ç—Å—è –≤ –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–µ–¥–µ–Ω–∏–∏ ¬´–ü–æ–ª–ª—É–∫—Ŭª –¥—Ä–µ–≤–Ω–µ–≥—Ä–µ—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ –ø–æ—ç—Ç–∞ –ê—Ä—Ö–∏–ª–æ—Ö–∞, –Ω–∞–ø–∏—Å–∞–Ω–Ω–æ–º –≤ 7 –≤–µ–∫–µ –¥–æ –Ω. —ç. –í —Å–∞–º–æ–º –Ω–∞—á–∞–ª–µ –ø—Ä–æ—à–ª–æ–≥–æ —Ç—ã—Å—è—á–µ–ª–µ—Ç–∏—è –¥—Ä–µ–≤–Ω–µ—Ä–∏–º—Å–∫–∏–π –∞–≤—Ç–æ—Ä –ï—Å—Ç–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ –ü–ª–∏–Ω–∏–π –°—Ç–∞—Ä—à–∏–π –¥–∞–ª –æ–ø–∏—Å–∞–Ω–∏–µ ¬´–î–∞–º–∞—Å—Å–∫–æ–π —Å–ª–∏–≤—㬪 —Å –µ–µ –º–Ω–æ–≥–æ—á–∏—Å–ª–µ–Ω–Ω—ã–º–∏ —Ä–∞–∑–Ω–æ–≤–∏–¥–Ω–æ—Å—Ç—è–º–∏, –æ—Ç–ª–∏—á–∞—é—â–∏–º–∏—Å—è —Ñ–æ—Ä–º–æ–π –∏ —Ü–≤–µ—Ç–æ–º –ø–ª–æ–¥–æ–≤, –∏—Ö –∏—Å–ø–æ–ª—å–∑–æ–≤–∞–Ω–∏—è, –∞ —Ç–∞–∫–∂–µ –æ–ø–∏—Å–∞–ª —Ç–µ—Ö–Ω–∏–∫—É –ø—Ä–∏–≤–∏–≤–∫–∏ –Ω–∞ –∫–æ—Ä–Ω–µ–≤—É—é –ø–æ—Ä–æ—Å–ª—å –ø—Ä–µ–¥–ø–æ–ª–æ–∂–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –∞–ª—ã—á–∏ –∏–ª–∏ —Ç—ë—Ä–Ω–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –∏—Å–ø–æ–ª—å–∑—É–µ—Ç—Å—è –ø–æ –Ω–∞—Å—Ç–æ—è—â–µ–µ –≤—Ä–µ–º—è. –£–∫–∞–∑–∞–Ω–∏–µ –Ω–∞ —Ç–æ, —á—Ç–æ —Ä–∞–∑–ª–∏—á–Ω—ã–µ –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä–Ω—ã–µ —Ñ–æ—Ä–º—ã —Å–ª–∏–≤—ã –¥–æ–º–∞—à–Ω–µ–π –±—ã–ª–∏ –∑–∞–≤–µ–∑–µ–Ω—ã –∏–∑ –°–∏—Ä–∏–∏ –∏–ª–∏ –ü–µ—Ä—Å–∏–∏, –¥–æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç –∫—É–ª—å—Ç–∏–≤–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–∏–µ –∏ —Å–µ–ª–µ–∫—Ü–∏—é —ç—Ç–æ–≥–æ –≤–∏–¥–∞ –≤ –ö–∞–≤–∫–∞–∑—Å–∫–æ–º —Ä–µ–≥–∏–æ–Ω–µ –∑–∞–¥–æ–ª–≥–æ –¥–æ –ø–æ—è–≤–ª–µ–Ω–∏—è –≤ –ï–≤—Ä–æ–ø–µ. –°–ø–æ—Å–æ–±–Ω–æ—Å—Ç—å —Å–æ—Ä—Ç–æ–≤ —Å–ª–∏–≤—ã –¥–∞–≤–∞—Ç—å –º–Ω–æ–≥–æ—á–∏—Å–ª–µ–Ω–Ω—É—é –∫–æ—Ä–Ω–µ–≤—É—é –ø–æ—Ä–æ—Å–ª—å —Å–ø–æ—Å–æ–±—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª–∞ –∏—Ö –±—ã—Å—Ç—Ä–æ–º—É —Ä–∞—Å–ø—Ä–æ—Å—Ç—Ä–∞–Ω–µ–Ω–∏—é –Ω–∞ –±–æ–ª—å—à–∏–µ —Ä–∞—Å—Å—Ç–æ—è–Ω–∏—è –¥–∞–∂–µ –¥–æ –ø–æ—è–≤–ª–µ–Ω–∏—è —Ç–µ—Ö–Ω–∏–∫–∏ –ø—Ä–∏–≤–∏–≤–∫–∏.[4] –ë–æ–ª—å—à–∏–Ω—Å—Ç–≤–æ–º –∞–≤—Ç–æ—Ä–æ–≤ –ø—Ä–µ–¥–ø–æ–ª–∞–≥–∞–µ—Ç—Å—è, —á—Ç–æ —Å–ª–∏–≤–∞ –¥–æ–º–∞—à–Ω—è—è –ø–æ—è–≤–∏–ª–∞—Å—å –Ω–∞ –°—Ä–µ–¥–Ω–µ–º –í–æ—Å—Ç–æ–∫–µ, –≤ —Ä–µ–≥–∏–æ–Ω–∞—Ö —é–∂–Ω–æ–≥–æ –ö–∞–≤–∫–∞–∑–∞, –æ—Ö–≤–∞—Ç—ã–≤–∞—é—â–∏—Ö —Å–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω—É—é –ì—Ä—É–∑–∏—é, –ê—Ä–º–µ–Ω–∏—é, –ê–∑–µ—Ä–±–∞–π–¥–∂–∞–Ω –∏ —Å–µ–≤–µ—Ä–Ω—É—é —á–∞—Å—Ç—å –ò—Ä–∞–Ω–∞. –í–∞–≤–∏–ª–æ–≤ —É–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª —Ü–µ–Ω—Ç—Ä–æ–º –ø—Ä–æ–∏—Å—Ö–æ–∂–¥–µ–Ω–∏—è —Ä–µ–≥–∏–æ–Ω –∫ —é–≥—É –æ—Ç –ö–∞–≤–∫–∞–∑—Å–∫–∏—Ö –≥–æ—Ä –∏ –¥–æ –ö–∞—Å–ø–∏–π—Å–∫–æ–≥–æ –º–æ—Ä—è, –ø–µ—Ä–µ–∫—Ä—ã–≤–∞—é—â–∏–π –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥–Ω—ã–π –∞—Ä–µ–∞–ª –∞–ª—ã—á–∏ –∏ —Ç—ë—Ä–Ω–∞.[4] –í –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ —Å–ª–∏–≤–∞ –¥–æ–º–∞—à–Ω—è—è –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–∞ —Å —Å–µ—Ä–µ–¥–∏–Ω—ã XVII –≤–µ–∫–∞, –∫–æ–≥–¥–∞ –∏–∑ –ó–∞–ø–∞–¥–Ω–æ–π –ï–≤—Ä–æ–ø—ã –≤ –ø–æ–¥–º–æ—Å–∫–æ–≤–Ω—ã–π —Ü–∞—Ä—Å–∫–∏–π —Å–∞–¥ –≤ —Å–µ–ª–µ –ò–∑–º–∞–π–ª–æ–≤–æ –±—ã–ª–∏ –∑–∞–≤–µ–∑–µ–Ω—ã ¬´—Å–∞–¥–æ–≤—ã–µ –∑–∞–º–æ—Ä—Å–∫–∏–µ –¥–µ—Ä–µ–≤—å—è –∏ –æ–≤–æ—â–∏¬ª, –≤ —Ç–æ–º —á–∏—Å–ª–µ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Å–∞–∂–µ–Ω—Ü–µ–≤ –∫—Ä—É–ø–Ω–æ–ø–ª–æ–¥–Ω–æ–π —Å–ª–∏–≤—ã. –û—Ç—Å—é–¥–∞ —Å–ª–∏–≤–∞ –ø–æ—Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–Ω–æ —Ä–∞—Å–ø—Ä–æ—Å—Ç—Ä–∞–Ω–∏–ª–∞—Å—å –ø–æ –±–ª–∞–≥–æ–ø—Ä–∏—è—Ç–Ω—ã–º –¥–ª—è –µ—ë –≤—ã—Ä–∞—â–∏–≤–∞–Ω–∏—è —Ä–∞–π–æ–Ω–∞–º –Ý–æ—Å—Å–∏–∏. –ö—É–ª—å—Ç—É—Ä–∞ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∞—Å—å –Ω–µ–¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ –∑–∏–º–æ—Å—Ç–æ–π–∫–æ–π, –º–∞–ª–æ—É—Ä–æ–∂–∞–π–Ω–æ–π –∏ –æ—Ç–ª–∏—á–∞–ª–∞—Å—å –Ω–∏–∑–∫–∏–º –∫–∞—á–µ—Å—Ç–≤–æ–º –ø–ª–æ–¥–æ–≤. –í –∫–æ–Ω—Ü–µ XIX –≤–µ–∫–∞ —Å–µ–ª–µ–∫—Ü–∏–æ–Ω–Ω—É—é —Ä–∞–±–æ—Ç—É —Å–æ —Å–ª–∏–≤–æ–π –Ω–∞—á–∞–ª –ò. –í. –ú–∏—á—É—Ä–∏–Ω. –í XX –≤–µ–∫–µ –µ—ë –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∏–ª–∏ –¥—Ä—É–≥–∏–µ —Å–µ–ª–µ–∫—Ü–∏–æ–Ω–µ—Ä—ã, —Å—Ä–µ–¥–∏ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –¥–æ–∫—Ç–æ—Ä –±–∏–æ–ª–æ–≥–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö –Ω–∞—É–∫, –ø—Ä–æ—Ñ–µ—Å—Å–æ—Ä –•. –ö. –ï–Ω–∏–∫–µ–µ–≤ –∏ –∞–≥—Ä–æ–Ω–æ–º-–ø–æ–º–æ–ª–æ–≥ –°. –ù. –°–∞—Ç–∞—Ä–æ–≤–∞[5]. –•–∏–º–∏—á–µ—Å–∫–∏–π —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–ñ–º—ã—Ö –≤ –∞–±—Å–æ–ª—é—Ç–Ω–æ —Å—É—Ö–æ–º –≤–µ—â–µ—Å—Ç–≤–µ —Å–æ—Å—Ç–æ–∏—Ç –∏–∑ 4,4 % –∑–æ–ª—ã, 31,6 % –ø—Ä–æ—Ç–µ–∏–Ω–∞, 15,7 % –∂–∏—Ä–∞, 18,7 % –∫–ª–µ—Ç—á–∞—Ç–∫–∏. 29,6 % –ë–≠–í[6]. –ü–ª–æ–¥—ã —Å–ª–∏–≤—ã –¥–æ–º–∞—à–Ω–µ–π —Å–æ–¥–µ—Ä–∂–∞—Ç –≤–∏—Ç–∞–º–∏–Ω—ã A (–≤ –ø–ª–æ–¥–∞—Ö —Ç—ë–º–Ω–æ–≥–æ —Ü–≤–µ—Ç–∞), B1, B2, C –∏ P –∏ –Ω–µ–æ–±—Ö–æ–¥–∏–º—ã–µ —ç–ª–µ–º–µ–Ω—Ç—ã: –∫–∞–ª–∏–π, —Ñ–æ—Å—Ñ–æ—Ä (—Å–æ–¥–µ—Ä–∂–∞–Ω–∏–µ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –±–æ–ª—å—à–µ, —á–µ–º –≤ —è–±–ª–æ–∫–∞—Ö –∏ –≥—Ä—É—à–∞—Ö), –∫–∞–ª—å—Ü–∏–π, –º–∞–≥–Ω–∏–π, –∂–µ–ª–µ–∑–æ. –°–æ–¥–µ—Ä–∂–∞–Ω–∏–µ —Å–∞—Ö–∞—Ä–∞ (–≤ –∑–∞–≤–∏—Å–∏–º–æ—Å—Ç–∏ –æ—Ç —Å–æ—Ä—Ç–∞ –∏ —É—Å–ª–æ–≤–∏–π –≤—ã—Ä–∞—â–∏–≤–∞–Ω–∏—è) —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–ª—è–µ—Ç –æ—Ç 9 –¥–æ 17 % (—Ñ—Ä—É–∫—Ç–æ–∑–∞, –≥–ª—é–∫–æ–∑–∞ –∏ —Å–∞—Ö–∞—Ä–æ–∑–∞). –í –ø–ª–æ–¥–∞—Ö —Å–ª–∏–≤—ã —Å–æ–¥–µ—Ä–∂–∞—Ç—Å—è —Ç–∞–∫–∂–µ –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ –∫–∏—Å–ª–æ—Ç—ã (—è–±–ª–æ—á–Ω–∞—è –∏ –ª–∏–º–æ–Ω–Ω–∞—è, –∞ —Ç–∞–∫–∂–µ —â–∞–≤–µ–ª–µ–≤–∞—è –∏ —Å–ª–µ–¥—ã —Å–∞–ª–∏—Ü–∏–ª–æ–≤–æ–π), –ø–µ–∫—Ç–∏–Ω–æ–≤—ã–µ, –¥—É–±–∏–ª—å–Ω—ã–µ, –∞–∑–æ—Ç–∏—Å—Ç—ã–µ –≤–µ—â–µ—Å—Ç–≤–∞[–∏—Å—Ç–æ—á–Ω–∏–∫ –Ω–µ —É–∫–∞–∑–∞–Ω 1307 –¥–Ω–µ–π]. –•–æ–∑—è–π—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–µ –∑–Ω–∞—á–µ–Ω–∏–µ –∏ –ø—Ä–∏–º–µ–Ω–µ–Ω–∏–µ–õ–∏—Å—Ç—å—è –∏ –≤–µ—Ç–≤–∏ –∫–æ—Ä–º–æ–≤–æ–≥–æ –∑–Ω–∞—á–µ–Ω–∏—è –Ω–µ –∏–º–µ—é—Ç. –ö—Ä—É–ø–Ω—ã–º —Ä–æ–≥–∞—Ç—ã–º —Å–∫–æ—Ç–æ–º –∏ –ª–æ—à–∞–¥—å–º–∏ –Ω–µ –ø–æ–µ–¥–∞—é—Ç—Å—è, –≤ –æ—Ç–ª–∏—á–∏–µ –æ—Ç —Å–≤–∏–Ω–µ–π, –∫–æ–∑ –∏ –æ–≤–µ—Ü. –û–≤—Ü—ã –∏ —Å–≤–∏–Ω—å–∏ –º–æ–≥—É—Ç –æ—Ç—Ä–∞–≤–∏—Ç—å—Å—è –æ—Ç –ø–æ–µ–¥–∞–Ω–∏—è –ø–ª–æ–¥–æ–≤ —Å —Å–µ–º–µ–Ω–∞–º–∏ —Ç–∞–∫ –∫–∞–∫ –≤ –Ω–∏—Ö —Å–æ–¥–µ—Ä–∂–∏—Ç—Å—è –≥–ª—é–∫–æ–∑–∏–¥ –∞–º–∏–≥–¥–∞–ª–∏–Ω —Ä–∞—Å–ø–∞–¥–∞—é—â–∏–π—Å—è –≤ –∂–µ–ª—É–¥–∫–µ –Ω–∞ —Å–∏–Ω–∏–ª—å–Ω—É—é –∫–∏—Å–ª–æ—Ç—É. –ñ–º—ã—Ö–∏ –æ—Ç –≤—ã–∂–∏–º–∫–∏ –º–∞—Å–ª–∞ –∏–¥—É—Ç –Ω–∞ –∫–æ—Ä–º –ª–æ—à–∞–¥—è–º, –æ–≤—Ü–∞–º, –∫—Ä—É–ø–Ω–æ–º—É —Ä–æ–≥–∞—Ç–æ–º—É —Å–∫–æ—Ç—É. –ü—Ä–æ—Ç–µ–∏–Ω, —Å–æ–¥–µ—Ä–∂–∞—â–∏–π—Å—è –≤ –∂–º—ã—Ö–µ, –æ–≤—Ü–∞–º–∏ –ø–µ—Ä–µ–≤–∞—Ä–∏–≤–∞–µ—Ç—Å—è –Ω–∞ 83 %, –∂–∏—Ä –Ω–∞ 8,9 %, –ë–≠–í –Ω–∞ 73,2 %, –∫–ª–µ—Ç—á–∞—Ç–∫–∞ –Ω–∞ 14,1 %. –í 100 –∫–≥ –∫–æ—Ä–º–∞ –ø—Ä–∏ 13,1 % –≤–ª–∞–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏ —Å–æ–¥–µ—Ä–∂–∏—Ç—Å—è 11,7 % –ø–µ—Ä–µ–≤–∞—Ä–∏–≤–∞–µ–º–æ–≥–æ –±–µ–ª–∫–∞ –∏–ª–∏ 54,15 –∫–æ—Ä–º–æ–≤—ã—Ö –µ–¥–∏–Ω–∏—Ü[6]. –ü–æ–∑–¥–Ω–µ–≤–µ—Å–µ–Ω–Ω–∏–π –º–µ–¥–æ–Ω–æ—Å, –∑–∞ –≤—Ä–µ–º—è —Ü–≤–µ—Ç–µ–Ω–∏—è –¥–∞—ë—Ç –º–µ–¥–æ–Ω–æ—Å–Ω—ã–º –ø—á—ë–ª–∞–º –¥–æ 10 –∫–≥ –º—ë–¥–∞ —Å –≥–µ–∫—Ç–∞—Ä–∞ –Ω–∞—Å–∞–∂–¥–µ–Ω–∏–π[7]. –ò–∑ —Å–µ–º—è–Ω —Å–ª–∏–≤—ã –¥–æ–º–∞—à–Ω–µ–π –ø–æ–ª—É—á–∞—é—Ç –Ω–µ–≤—ã—Å—ã—Ö–∞—é—â–µ–µ –º–∞—Å–ª–æ –¥–ª—è –º–µ–¥–∏—Ü–∏–Ω—Å–∫–æ–π –ø—Ä–æ–º—ã—à–ª–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏. –ú—è–∫–æ—Ç—å –ø–ª–æ–¥–æ–≤ –≤—Ö–æ–¥–∏–ª–∞ –≤ —Å–æ—Å—Ç–∞–≤ —Å–ª–∞–±–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–≥–æ –ª–µ–∫–∞—Ä—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ —Å—Ä–µ–¥—Å—Ç–≤–∞ ¬´–ö–∞—Ñ–∏–æ–ª¬ª[8] (–≤ –Ω–∞—Å—Ç–æ—è—â–µ–µ –≤—Ä–µ–º—è –Ω–µ –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–æ–¥–∏—Ç—Å—è). –í —Å–∞–¥–æ–≤–æ–¥—Å—Ç–≤–µ –°–ª–∏–≤–æ–≤—ã–µ –¥–µ—Ä–µ–≤—å—è —Ü–µ–Ω—è—Ç—Å—è –∫–∞–∫ –¥–µ–∫–æ—Ä–∞—Ç–∏–≤–Ω—ã–µ –±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä—è –æ–±–∏–ª—å–Ω–æ–º—É –∫—Ä–∞—Å–∏–≤–æ–º—É —Ü–≤–µ—Ç–µ–Ω–∏—é –∏ —à–∏—Ä–æ–∫–æ –∏—Å–ø–æ–ª—å–∑—É—é—Ç—Å—è –≤ –æ–∑–µ–ª–µ–Ω–µ–Ω–∏–∏. –û—Å–Ω–æ–≤–Ω–æ–µ —Ö–æ–∑—è–π—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–µ –∑–Ω–∞—á–µ–Ω–∏–µ —Å–ª–∏–≤–∞ –¥–æ–º–∞—à–Ω—è—è –∏–º–µ–µ—Ç –∫–∞–∫ –ø–ª–æ–¥–æ–≤–∞—è –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä–∞ —Å–æ –≤–∫—É—Å–Ω—ã–º–∏ —Å–≤–µ–∂–∏–º–∏ –∏ —Å—É—à–µ–Ω—ã–º–∏ –ø–ª–æ–¥–∞–º–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –Ω–∞–∑—ã–≤–∞—é—Ç—Å—è —Å–æ–æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ —Å–ª–∏–≤–∞ –∏ —á–µ—Ä–Ω–æ—Å–ª–∏–≤, –∞ —Ç–∞–∫–∂–µ –ø—Ä–æ–¥—É–∫—Ç–∞–º–∏ –∏—Ö –∫—É–ª–∏–Ω–∞—Ä–Ω–æ–π –ø–µ—Ä–µ—Ä–∞–±–æ—Ç–∫–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –Ω–∞—Å—á–∏—Ç—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è –±–æ–ª–µ–µ 50 ‚Äî –≤–∞—Ä–µ–Ω—å–µ–º, –¥–∂–µ–º–æ–º, –º–∞—Ä–º–µ–ª–∞–¥–æ–º, –ø–∞—Å—Ç–∏–ª–æ–π, —Å–ª–∏–≤–æ–≤—ã–º–∏ –≤–∏–Ω–∞–º–∏ –∏ –±—Ä–µ–Ω–¥–∏. –í –Ω–∞—Å—Ç–æ—è—â–µ–µ –≤—Ä–µ–º—è –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ –±–æ–ª–µ–µ 6000 —Å–æ—Ä—Ç–æ–≤ —Ä–∞–∑–ª–∏—á–Ω—ã—Ö –≤–∏–¥–æ–≤ —Å–ª–∏–≤—ã, –Ω–æ –∞–∫—Ç–∏–≤–Ω–∞—è —Å–µ–ª–µ–∫—Ü–∏—è –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–µ—Ç—Å—è.[9] –í –∫–∞—Ç–∞–ª–æ–≥ –í—Å–µ—Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–æ–≥–æ –Ω–∞—É—á–Ω–æ-–∏—Å—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞—Ç–µ–ª—å—Å–∫–æ–≥–æ –∏–Ω—Å—Ç–∏—Ç—É—Ç–∞ —Å–µ–ª–µ–∫—Ü–∏–∏ –ø–ª–æ–¥–æ–≤—ã—Ö –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä –ø–æ —Å–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏—é –Ω–∞ 2024 –≥–æ–¥ –≤–Ω–µ—Å–µ–Ω–æ 85 —Å–æ—Ä—Ç–æ–≤ —Å–ª–∏–≤—ã –¥–æ–º–∞—à–Ω–µ–π[10]. –ü–æ –º–Ω–µ–Ω–∏—é –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ–≥–æ –ø–æ–º–æ–ª–æ–≥–∞ –õ. –ü. –°–∏–º–∏—Ä–µ–Ω–∫–æ, –∏–¥–µ–∞–ª—å–Ω—ã–π —Å–æ—Ä—Ç —Å–ª–∏–≤—ã –¥–æ–ª–∂–µ–Ω –ø–æ –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏ —Å–æ–µ–¥–∏–Ω—è—Ç—å –≤ —Å–µ–±–µ —Å–ª–µ–¥—É—é—â–∏–µ –∫–∞—á–µ—Å—Ç–≤–∞ ‚Äî –ø–ª–æ–¥—ã –¥–æ–ª–∂–Ω—ã –ø—Ä–æ—á–Ω–æ –¥–µ—Ä–∂–∞—Ç—å—Å—è –Ω–∞ –¥–µ—Ä–µ–≤–µ –∏ –≤ –¥–æ–∂–¥–ª–∏–≤—É—é –ø–æ–≥–æ–¥—É –æ—Ç –∏–∑–±—ã—Ç–∫–∞ –≤–ª–∞–≥–∏ –Ω–µ —Ä–∞—Å—Ç—Ä–µ—Å–∫–∏–≤–∞—Ç—å—Å—è, –º—è–∫–æ—Ç—å –ø–ª–æ–¥–æ–≤ –¥–æ–ª–∂–Ω–∞ –±—ã—Ç—å –¥—É—à–∏—Å—Ç–æ–π, –¥–æ–≤–æ–ª—å–Ω–æ –ø–ª–æ—Ç–Ω–æ–π, —Å–ª–∞–¥–∫–æ–π, –Ω–µ–∂–Ω–æ–π, —Å–æ—á–Ω–æ–π –∏ –Ω–µ —Ä–∞—Å–ø–ª—ã–≤—á–∞—Ç–æ–π, –∫–æ—Å—Ç–æ—á–∫–∞ –¥–æ–ª–∂–Ω–∞ –±—ã—Ç—å ¬´—Å–≤–æ–±–æ–¥–Ω–æ–π¬ª, –ª–µ–≥–∫–æ –æ—Ç–¥–µ–ª—è—Ç—å—Å—è –æ—Ç –º—è–∫–æ—Ç–∏, –¥–µ—Ä–µ–≤–æ –¥–æ–ª–∂–Ω–æ –±—ã—Ç—å —É—Å—Ç–æ–π—á–∏–≤—ã–º –∫ –±–æ–ª–µ–∑–Ω—è–º, –æ—Ç–ª–∏—á–∞—Ç—å—Å—è —Å–∏–ª–æ–π —Ä–æ—Å—Ç–∞ –∏ —Ä–µ–≥—É–ª—è—Ä–Ω–æ—Å—Ç—å—é –ø–ª–æ–¥–æ–Ω–æ—à–µ–Ω–∏—è[11]. –ú–∏—Ä–æ–≤–æ–µ –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–æ–¥—Å—Ç–≤–æ –ø–ª–æ–¥–æ–≤ —Å–ª–∏–≤—ã –≤ 2021 –≥–æ–¥—É —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–æ –±–æ–ª–µ–µ 12 –º–ª–Ω —Ç–æ–Ω–Ω, –∏–∑ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö 75 % —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–ª—è–µ—Ç —É—Ä–æ–∂–∞–π —Å–ª–∏–≤—ã –∫–∏—Ç–∞–π—Å–∫–æ–π, 5 % –ø—Ä–æ—á–∏—Ö –≤–∏–¥–æ–≤ –∏ 20 % —Å–ª–∏–≤—ã –¥–æ–º–∞—à–Ω–µ–π (2,4 –º–ª–Ω —Ç–æ–Ω–Ω). –°–∞–º—ã–º–∏ –∫—Ä—É–ø–Ω—ã–º–∏ –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–æ–¥–∏—Ç–µ–ª—è–º–∏ —Å–ª–∏–≤—ã —è–≤–ª—è—é—Ç—Å—è –ö–∏—Ç–∞–π, –Ý—É–º—ã–Ω–∏—è, –ß–∏–ª–∏, –°–µ—Ä–±–∏—è –∏ –ò—Ä–∞–Ω.[9] –í 2019 –≥–æ–¥—É –Ý–æ—Å—Å–∏—è —è–≤–ª—è–ª–∞—Å—å –∫—Ä—É–ø–Ω–µ–π—à–∏–º –∏–º–ø–æ—Ä—Ç–µ—Ä–æ–º —Å–ª–∏–≤ –∏ —Ç–µ—Ä–Ω–∞ —Å –æ–±—ä–µ–º–æ–º –∑–∞–∫—É–ø–æ–∫ 80 —Ç—ã—Å. —Ç–æ–Ω–Ω[12]. –í —É—Å–ª–æ–≤–∏—è—Ö –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ —Å–æ—Ä—Ç–∞ —Å–ª–∏–≤—ã –¥–æ–º–∞—à–Ω–µ–π –≤ –ø—Ä–æ–º—ã—à–ª–µ–Ω–Ω–æ–º –º–∞—Å—à—Ç–∞–±–µ –≤—ã—Ä–∞—â–∏–≤–∞—é—Ç—Å—è –≤ —é–∂–Ω—ã—Ö –æ–±–ª–∞—Å—Ç—è—Ö —Å —Å–µ–≤–µ—Ä–Ω–æ–π –≥—Ä–∞–Ω–∏—Ü–µ–π –ø–æ –≥–æ—Ä–æ–¥–∞–º –ü—Å–∫–æ–≤-–°–º–æ–ª–µ–Ω—Å–∫-–ö–∞–ª—É–≥–∞-–¢—É–ª–∞-–°–∞—Ä–∞–Ω—Å–∫. –í –±–æ–ª–µ —Ö–æ–ª–æ–¥–Ω—ã—Ö —Ä–µ–≥–∏–æ–Ω–∞—Ö –æ–Ω–∞ –æ—Å—Ç–∞–µ—Ç—Å—è –ø—Ä–µ–∏–º—É—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ –ø—Ä–∏—É—Å–∞–¥–µ–±–Ω–æ–π –∏ –æ–ø—ã—Ç–Ω–æ —Ñ–µ—Ä–º–µ—Ä—Å–∫–æ–π –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä–æ–π.[13]

–Ý—è–¥ 1: –ú–∏—Ä–∞–±–µ–ª—å, –Ý–µ–Ω–∫–ª–æ–¥, –¢–µ—Ä–Ω–æ—Å–ª–∏–≤–∞. –Ý—è–¥ 2: —á–µ—Ä–Ω–∞—è bullace, ¬´–µ–≤—Ä–æ–ø–µ–π—Å–∫–∞—謪 —Å–ª–∏–≤–∞, ¬´—Ñ—Ä–∞–Ω—Ü—É–∑—Å–∫–∞—謪 —Å–ª–∏–≤–∞. –Ý—è–¥ 3 ‚Äî —Ç—ë—Ä–Ω, –∞–ª—ã—á–∞, prunus brigantina. –ï–¥–∏–Ω–æ–π –æ–±—â–µ–ø—Ä–∏–Ω—è—Ç–æ–π –∫–ª–∞—Å—Å–∏—Ñ–∏–∫–∞—Ü–∏–∏ —Å–æ—Ä—Ç–æ–≤ —Å–ª–∏–≤—ã –¥–æ–º–∞—à–Ω–µ–π –Ω–µ —Å—É—â–µ—Å—Ç–≤—É–µ—Ç. –í –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–µ –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∞–µ—Ç—Å—è —Å–∏—Å—Ç–µ–º–∞, —Ä–∞–∑—Ä–∞–±–æ—Ç–∞–Ω–Ω–∞—è –≤ 1838 –≥–æ–¥—É –ì. –õ–∏–≥–µ–ª–µ–º, –≥–¥–µ –≤—ã–¥–µ–ª—è–ª–∏—Å—å –¥–≤–µ –æ—Å–Ω–æ–≤–Ω—ã–µ –≥—Ä—É–ø–ø—ã ‚Äî I. –ù–∞—Å—Ç–æ—è—â–∏–µ –≤–µ–Ω–≥–µ—Ä–∫–∏ —Å –ø–ª–æ–¥–∞–º–∏ —è–π—Ü–µ–≤–∏–¥–Ω–æ-—É–¥–ª–∏–Ω–µ–Ω–Ω–æ–π —Ñ–æ—Ä–º—ã, –≥–æ–ª–æ–π –Ω–µ–æ–ø—É—à–µ–Ω–Ω–æ–π –∫–æ—Ä–æ–π, II. –î–∞–º–∞—Å—Å–∫–∏–µ —Å–ª–∏–≤—ã —Å —à–∞—Ä–æ–≤–∏–¥–Ω—ã–º–∏ –ø–ª–æ–¥–∞–º–∏ –∏ –±–æ–ª–µ–µ –∏–ª–∏ –º–µ–Ω–µ–µ –≥—É—Å—Ç–æ –æ–ø—É—à–µ–Ω–Ω—ã–º–∏ –ø–æ–±–µ–≥–∞–º–∏, –∞ —Ç–∞–∫–∂–µ –ø—Ä–æ–º–µ–∂—É—Ç–æ—á–Ω—ã–µ —Ñ–æ—Ä–º—ã –í–µ–Ω–≥–µ—Ä–∫–æ–ø–æ–¥–æ–±–Ω—ã–µ –¥–∞–º–∞—Å—Å–∫–∏–µ —Å–ª–∏–≤—ã (–ø–ª–æ–¥—ã —à–∞—Ä–æ–≤–∏–¥–Ω—ã–µ, –ø–æ–±–µ–≥–∏ –≥–æ–ª—ã–µ) –∏ –î–∞–º–∞—Å–∫–æ–ø–æ–¥–æ–±–Ω—ã–µ –≤–µ–Ω–≥–µ—Ä–∫–∏ (–ø–ª–æ–¥—ã –≤—ã—Ç—è–Ω—É—Ç—ã–µ, –ø–æ–±–µ–≥–∏ –æ–ø—É—à–µ–Ω–Ω—ã–µ).[11] –î–æ–≤–æ–ª—å–Ω–æ –ø–æ–ø—É–ª—è—Ä–Ω–∞ –∫–ª–∞—Å—Å–∏—Ñ–∏–∫–∞—Ü–∏—è –ø–æ –ø–æ–º–æ–ª–æ–≥–∏—á–µ—Å–∫–∏–º –≥—Ä—É–ø–ø–∞–º[4], –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –≤—ã–¥–µ–ª—è—é—Ç—Å—è

–°–æ—Ä—Ç–∞ –¥–ª—è —Å—Ä–µ–¥–Ω–µ–π –ø–æ–ª–æ—Å—ã –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –Ý—è–¥ –∞–≤—Ç–æ—Ä–æ–≤ –ø—É–±–ª–∏–∫–∞—Ü–∏–π –æ —Å–ª–∏–≤–∞—Ö —Ä–µ–∫–æ–º–µ–Ω–¥—É—é—Ç –¥–ª—è –≤—ã—Ä–∞—â–∏–≤–∞–Ω–∏—è –≤ –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π –∏ –ø—Ä–∏–ª–µ–≥–∞—é—â–∏—Ö –æ–±–ª–∞—Å—Ç—è—Ö –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–æ–π –Ω–∞–±–æ—Ä —Å–æ—Ä—Ç–æ–≤[14]. –ò. –°. –ò—Å–∞–µ–≤–∞ –¥–ª—è –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π –∏ —Å–æ—Å–µ–¥–Ω–∏—Ö —Å –Ω–µ–π –æ–±–ª–∞—Å—Ç–µ–π —Ä–µ–∫–æ–º–µ–Ω–¥—É–µ—Ç[16]:

–í. –ò. –°—É—Å–æ–≤ (–ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è —Å–µ–ª—å—Å–∫–æ—Ö–æ–∑—è–π—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∞—è –∞–∫–∞–¥–µ–º–∏—è –∏–º–µ–Ω–∏ –ö. –ê. –¢–∏–º–∏—Ä—è–∑–µ–≤–∞) —Ä–µ–∫–æ–º–µ–Ω–¥—É–µ—Ç —Å–ª–µ–¥—É—é—â–∏–µ —Å–æ—Ä—Ç–∞[17]:

–ú–æ—Ä–æ–∑–æ–≤–∞ –ù. –ì. –∏ –°–∏–º–æ–Ω–æ–≤ –í. –°. (–ì–ù–£ –í–°–¢–ò–°–ü –Ý–æ—Å—Å–µ–ª—å—Ö–æ–∑–∞–∫–∞–¥–µ–º–∏–∏) —Å—á–∏—Ç–∞—é—Ç, —á—Ç–æ –Ω–∞—Ä—è–¥—É —Å –∑–∏–º–æ—Å—Ç–æ–π–∫–æ—Å—Ç—å—é –æ–¥–Ω–∏–º –∏–∑ –≥–ª–∞–≤–Ω—ã—Ö —É—Å–ª–æ–≤–∏–π —Ä–µ–≥—É–ª—è—Ä–Ω–æ–≥–æ –∏ —Ö–æ—Ä–æ—à–µ–≥–æ –ø–ª–æ–¥–æ–Ω–æ—à–µ–Ω–∏—è —Å–ª–∏–≤—ã –¥–æ–º–∞—à–Ω–µ–π –≤ –ü–æ–¥–º–æ—Å–∫–æ–≤—å–µ —è–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è –Ω–∞–ª–∏—á–∏–µ —É –Ω–µ—ë —Å–∞–º–æ–ø–ª–æ–¥–Ω–æ—Å—Ç–∏. –ö –≤—ã—Å–æ–∫–æ–ø—Ä–æ–¥—É–∫—Ç–∏–≤–Ω—ã–º –∏–∑ —Å–∞–º–æ–ø–ª–æ–¥–Ω—ã—Ö —Å–æ—Ä—Ç–æ–≤ –æ—Ç–Ω–æ—Å—è—Ç—Å—è —Å–æ—Ä—Ç–∞: '–ü–∞–º—è—Ç—å –¢–∏–º–∏—Ä—è–∑–µ–≤–∞', '–°–∏–Ω–∏–π –î–∞—Ä', '–°–∏–∑—ã–π –ì–æ–ª—É–±–æ–∫', '–£—Ç—Ä–æ' –∏ '–Ø–∏—á–Ω–∞—è –°–∏–Ω—è—è'[18]. –ò–∑—É—á–µ–Ω–∏–µ —Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–∏ –ø–ª–æ–¥–æ–Ω–æ—à–µ–Ω–∏—è —Å–ª–∏–≤—ã –ø—Ä–æ–≤–æ–¥–∏–ª–∏—Å—å —Å 1999‚Äî2009 –≥–≥. –≤ –õ–µ–Ω–∏–Ω—Å–∫–æ–º —Ä–∞–π–æ–Ω–µ –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π –æ–±–ª–∞—Å—Ç–∏, –Ω–∞ –ª–∞–±–æ—Ä–∞—Ç–æ—Ä–Ω–æ–º —É—á–∞—Å—Ç–∫–µ –ì–ù–£ –í–°–¢–ò–°–ü –Ý–æ—Å—Å–µ–ª—å—Ö–æ–∑–∞–∫–∞–¥–µ–º–∏–∏. –û—Ü–µ–Ω–∏–≤–∞–ª–æ—Å—å 245 —Å–æ—Ä—Ç–æ–≤ –∏ —Ñ–æ—Ä–º –ø–æ–¥—Å–µ–º–µ–π—Å—Ç–≤–∞ —Å–ª–∏–≤–æ–≤—ã—Ö, –≤ —Ç–æ–º —á–∏—Å–ª–µ 160 —Å–æ—Ä—Ç–æ–≤ –∏ —Ñ–æ—Ä–º —Å–ª–∏–≤—ã –¥–æ–º–∞—à–Ω–µ–π, 31 —Å–æ—Ä—Ç–æ–æ–±—Ä–∞–∑—Ü–æ–≤ –∫–∏—Ç–∞–π—Å–∫–æ–π –∏ –∫–∞–Ω–∞–¥—Å–∫–æ–π —Å–ª–∏–≤—ã, 56 ‚Äî —Ä—É—Å—Å–∫–æ–π —Å–ª–∏–≤—ã (–≥–∏–±—Ä–∏–¥–Ω–æ–π –∞–ª—ã—á–∏). –°–æ—Ä—Ç–∞ —Å —Ä–µ–≥—É–ª—è—Ä–Ω—ã–º, –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ –≤—ã—Å–æ–∫–∏–º —É—Ä–æ–≤–Ω–µ–º –ø–ª–æ–¥–æ–Ω–æ—à–µ–Ω–∏—è: —Å–ª–∏–≤—ã '–ó–∞–Ω—è—Ç–Ω–∞—è', '–°–≤–µ—Ä—Ö—Ä–∞–Ω–Ω—è—è', '–¢—É–ª—å—Å–∫–∞—è –ß—ë—Ä–Ω–∞—è', '–Ø—Ö–æ–Ω—Ç–æ–≤–∞—è'; –∞–ª—ã—á–∞ '–ö—É–±–∞–Ω—Å–∫–∞—è –ö–æ–º–µ—Ç–∞'[19]. –í —Å—Ä–µ–¥–Ω–µ–π –ø–æ–ª–æ—Å–µ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ —á–∏—Å–ª–æ –Ω–µ—É—Ä–æ–∂–∞–µ–≤ —É —Ä—É—Å—Å–∫–æ–π —Å–ª–∏–≤—ã –æ–±—ã—á–Ω–æ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –±–æ–ª—å—à–µ, —á–µ–º —É —Å–∞–º–æ–ø–ª–æ–¥–Ω—ã—Ö —Å–æ—Ä—Ç–æ–≤ —Å–ª–∏–≤—ã –¥–æ–º–∞—à–Ω–µ–π[18]. –£—Å—Ç–æ–π—á–∏–≤—ã –∫ –º–æ–Ω–∏–ª–∏–∞–ª—å–Ω–æ–º—É –æ–∂–æ–≥—É —Å–ª–µ–¥—É—é—â–∏–µ —Å–æ—Ä—Ç–∞: '–Ý–µ–Ω–∫–ª–æ–¥ –•–∞—Ä–∏—Ç–æ–Ω–æ–≤–æ–π', '–ó–∞—Ä–µ—á–Ω–∞—è –Ý–∞–Ω–Ω—è—è', '–≠—Ç—é–¥', '–Ý–µ–Ω–∫–ª–æ–¥ –ú–∏—á—É—Ä–∏–Ω—Å–∫–∏–π'[20]. –ö–ª–∞—Å—Å–∏—Ñ–∏–∫–∞—Ü–∏—è–¢–∞–∫—Å–æ–Ω–æ–º–∏—á–µ—Å–∫–æ–µ –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–µ–í–∏–¥ –°–ª–∏–≤–∞ –¥–æ–º–∞—à–Ω—è—è –æ—Ç–Ω–æ—Å–∏—Ç—Å—è –∫ —Ä–æ–¥—É –°–ª–∏–≤–∞ (Prunus) —Å–µ–º–µ–π—Å—Ç–≤–∞ –Ý–æ–∑–æ–≤—ã–µ (Rosaceae) –ø–æ—Ä—è–¥–∫–∞ –Ý–æ–∑–æ—Ü–≤–µ—Ç–Ω—ã–µ (Rosales), –ø–æ—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –≤—Ö–æ–¥—è—â–µ–≥–æ –≤ –±–æ–ª–µ–µ –∫—Ä—É–ø–Ω—ã–µ –∫–ª–∞–¥—ã –§–∞–±–∏–¥—ã ‚Üí –Ý–æ–∑–∏–¥—ã ‚Üí –°—É–ø–µ—Ä—Ä–æ–∑–∏–¥—ã ‚Üí –≠–≤–¥–∏–∫–æ—Ç—ã ‚Üí –¶–≤–µ—Ç–∫–æ–≤—ã–µ —Ä–∞—Å—Ç–µ–Ω–∏—è. –¢–∞–∫—Å–æ–Ω–æ–º–∏—á–µ—Å–∫–∞—è —Å—Ö–µ–º–∞ –≤ —Å–æ–æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤–∏–∏ —Å –°–∏—Å—Ç–µ–º–æ–π APG IV –ø–æ —Å–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏—é –Ω–∞ –∏—é–Ω—å 2024 –≥–æ–¥–∞:

–í–Ω—É—Ç—Ä–∏–≤–∏–¥–æ–≤—ã–µ —Ç–∞–∫—Å–æ–Ω—ã–ü–æ —Å–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ–π –∫–ª–∞—Å—Å–∏—Ñ–∏–∫–∞—Ü–∏–∏ –≤ —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–µ –≤–∏–¥–∞ –≤—ã–¥–µ–ª—è–µ—Ç—Å—è –µ–¥–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–π —Å–∞–º–æ—Å—Ç–æ—è—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–π –ø–æ–¥–≤–∏–¥

–Ý–∞–Ω–µ–µ (–ø–æ –¥–∞–Ω–Ω—ã–º European Garden Flora; vol. IV; 1995.) –≤—ã–¥–µ–ª—è–ª–∏—Å—å —Ç–∞–∫–∂–µ

–°–∏–Ω–æ–Ω–∏–º—ã–ü—Ä–∏–º–µ—á–∞–Ω–∏—è

–õ–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–∞

–°—Å—ã–ª–∫–∏

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia